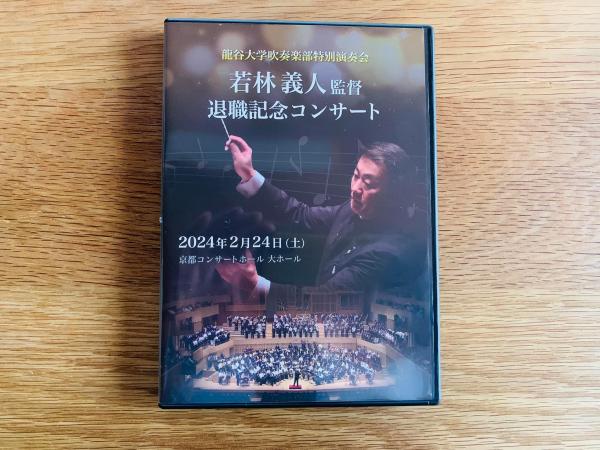

龍谷大学吹奏楽部「レイクサイドコンサート」

▪️滋賀・京都の皆様。ぜひご来場ください。ひさしぶりに、若林先生の指揮のもとで、吹奏楽部の演奏を楽しみます。予約しました。当日現金支払い方式です。

【演奏会のお知らせ】

大津市民会館において、レイクサイドコンサートを開催いたします🌊なんと!今回の演奏会では龍谷大学吹奏楽部桂冠指揮者の若林義人氏が指揮を振られます😳

皆さまのご来場を心よりお待ちしております!

【日程】7月14日(日)

【場所】大津市民会館

【開演】17:00(16:00開場)

【入場料】500円(※要予約、当日現金支払い)

▼予約URL

https://ssl.form-mailer.jp/fms/02a65f82823420

※チラシに記載されているQRコードからもご予約が可能です【曲目】

・吹奏楽のための第一組曲/G.ホルスト

・ディスコ・キッド/東海林 修 他【お問合せ】

▼メールアドレス

contact@ryukoku-windmusic.com

▪️このチラシの背景に描かれている魚、残念ながら琵琶湖の淡水魚ではなくて、海の…。

龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2024」

こんにちは!

サマーコンサート2024のチラシが完成いたしました🦁

今年は、ゲストにトランペット奏者のLuis Valle(ルイス・バジェ)さんをお迎えし、豪華な3部構成でお届けします🎺

そして…

本日からチケットぴあにてチケット販売も開始しております🎫皆様のお越しを心よりお待ちしております! pic.twitter.com/3YvYzc9jMc

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 18, 2024

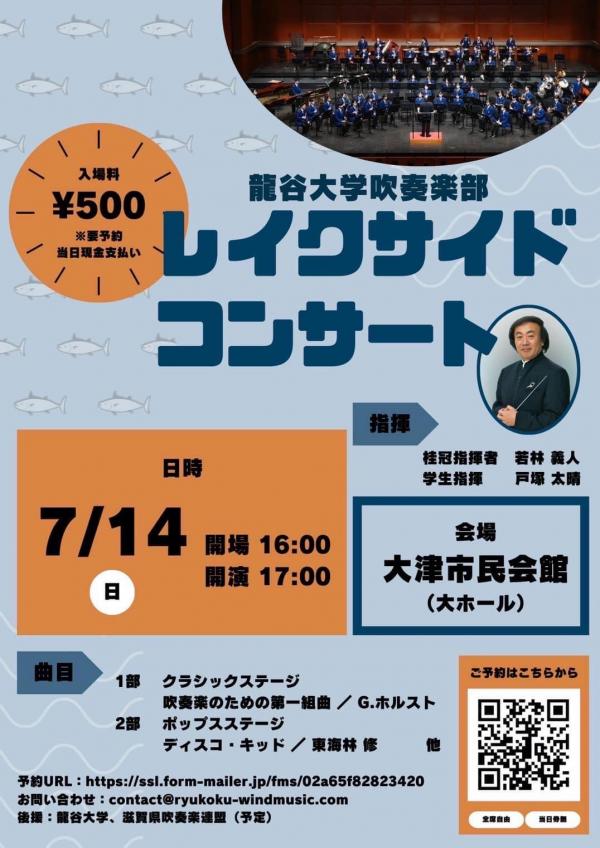

「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」で「提灯行列」

龍谷大学では、創立記念日と親鸞聖人のお誕生日をお祝いする行事として、「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」を開催しています。「提灯行列」は、5年ぶり。龍谷大学吹奏楽部も参加しました‼️

たくさんの皆さんが笑顔で楽しんでくださいました。ありがとうございました。#龍谷大学吹奏楽部 pic.twitter.com/8Phy5lSYRf

— 脇田健一 (@wakkyken) May 15, 2024

▪️Xへの投稿をブログの投稿に埋め込んでみました。

▪️龍谷大学では、大学の創立記念日と親鸞聖人のお誕生日をお祝いする行事として「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」を開催していますが、この行事の一環として「提灯行列」が実施されています。この「提灯行列」には、龍谷大学吹奏楽部も参加します。行列は、応援リーダー部、龍谷大学創立記念降誕会実行委員会(かな?)、吹奏楽部、チアリーダー、そして大学の幹部の皆さん、その後に一般の学生・教職員…そんな順番の提灯行列です。でもXにアップしたのは、吹奏楽メインです。すみません。実際に、私も吹奏楽部のパレードの横を一緒に歩きました。パレードのコースですが、円山音楽堂から四条河原町、そして京都市役所のある河原町御池まで。京都の街中で、交通規制も行われてのパレードです。突然、提灯行列に出会って、多くの皆さんが驚きながらも笑顔で応援してくださいました。パレードで演奏された曲のひとつは、あの世界的に有名なコンピューターゲーム「ドラゴンクエスト」の序曲です。インバウンドで京都観光にやってこられた世界中の皆さんも、喜ばれたのではないでしょうか。皆さん、スマホで動画を撮影されていました。そういう風景、個人的にはとても嬉しいです。京都の街が幸せであふれる…そのような感じかな。

▪️昨日は、5年ぶりにその「提灯行列」が行われました。5年ぶりです。コロナ禍でずっと開催できずにいました。吹奏楽部の部長に就任した2019年、初めて「提灯行列」に参加しました(今年は、特別研究員なので部長は昨年度末までです)。龍谷大学に勤務したのが2004年ですから、15年も龍谷大学に勤務していたのに「提灯行列」という行事が頭の中にありませんでした。吹奏楽部のおかげですかね。昨日は5年ぶりの「提灯行列」でしたので、演奏した部員の皆さんは全員初めての経験になります。よかったですね。

▪️facebookにもこの動画を投稿しましたが、吹奏楽部をご指導いただいている学外の先生から、「コロナで何もできなかった頃の事を思い出し、学生たちが笑顔で演奏する姿を見て涙が出てきました」とコメントをいただきました。本当に、そう思います。この日は、今年の春から音楽監督に就任された外囿祥一郎監督、昨年度まで音楽監督を務められ現在は桂冠指揮者である若林義人先生も、吹奏楽部と一緒に歩かれました。「提灯行列」の後は、今年の春に卒業された吹奏楽部OBのM君の4人で、「鳥せい」三条店へ。焼き鳥をつまみつつ、音楽談義で楽しい時間を過ごすことができました。

龍谷大学の伝統イベントが5年ぶりに復活!!

▪️ 5月15日、5年ぶりに「提灯行列」が行われます。龍谷大学では、大学の創立記念日と親鸞聖人のお誕生日をお祝いする行事として、「創立記念降誕会(ごうたんえ) 」を開催していますが、「提灯行列」は、この行事の一環として実施されます。

▪️この「提灯行列」には、龍谷大学吹奏楽部も参加します!! で、私も吹奏楽部の横を一緒に歩くつもりです。ぜひ、皆様、京都にお越しください。突然、提灯行列に出会って、驚きながらも笑顔で応援してくださる方達に出会えることが、私としてはとても嬉しいんです。京都の街が幸せであふれる…そのように感じかな。

▪️パレードのコースですが、円山音楽堂から四条河原町、そして京都市役所のある河原町御池までになります。

【追記】▪️5年前の提灯行列に関する投稿です。

「降誕会提灯行列」

龍谷大学吹奏楽部、世界へ挑戦!!

【龍谷大学吹奏楽部、世界へ挑戦✈️】

龍谷大学吹奏楽部は、今年7月

スイス・チューリッヒで行われます

” World Youth Music Festival “に出場いたします🇨🇭より多くの人へ、龍谷大学吹奏楽部の音楽をお届けできるよう練習に励みます!

ご声援のほど、よろしくお願いいたします! pic.twitter.com/DDSRjGXHja

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 30, 2024

▪️龍谷大学吹奏楽部は、スイスで開催される音楽祭に出場いたします。どうか、応援よろしくお願いいたします。2017年、龍谷大学吹奏楽部は日本で唯一招聘を受け、コンテスト最上位クラスであるトップクラス部門において第1位を受賞しました。

2024年度の龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート

▪️吹奏楽部が、今年のサマーコンサートの宣伝を始めました。ということで、私もこのプログで皆さんにお知らせします。6月23日(日)、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール(大ホール)で開催します。ゲストは、キューバ出身のトランペット奏者Luis Valle(ルイス・バジェ)さんです。私は、お名前をお聞きしても、よくわかっていないのですが、有名な方のようです。今年の連休中に高槻市で開催される「高槻 JAZZ STREET」にも出演されるようです。5月3日です。こちらをご覧ください。

▪️今回のサマーコンサートは、この4月から音楽監督が若林義人先生から外囿祥一郎先生にバトンタッチされたタイミングでのコンサートになります。今年度、私は特別研究員ということで、部長を社会学部の栗田修司先生におつとめいただいており、私自身は部長ではありませんが、時々、見学に行かせて頂こうと思っています。昨年度までと同様に、吹奏楽部を応援して参ります。

▪️チラシですが、これはマーチングステージ「オヅの魔法使い」をデザインしたものですね。4人が歩いていますが、左から臆病なライオン、主役のドロシー、ブリキの木こり、そして藁のカカシなのかな。どのようなマーチングステージになるのか楽しみです。吹奏楽部のfacebookへの投稿を転載させていただきました。YouTubeでも無料配信されるようです。

こんにちは!

サマーコンサート2024のチラシが完成いたしました🦁

今年は、ゲストにトランペット奏者のLuis Valle(ルイス・バジェ)さんをお呼びし、豪華な3部構成でお届けします🎺

そして、本日からチケットぴあにてチケットの販売も開始されております🎫

皆さまのお越しを心よりお待ちしております!

【チケット】

▼チケットぴあ

(Pコード:266-686)【配信】

当部YouTubeにて無料生配信

14:30 開演(13:30 配信開始)

※ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします!【お問合せ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00〜21:00 日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

contact@ryukoku-windmusic.com

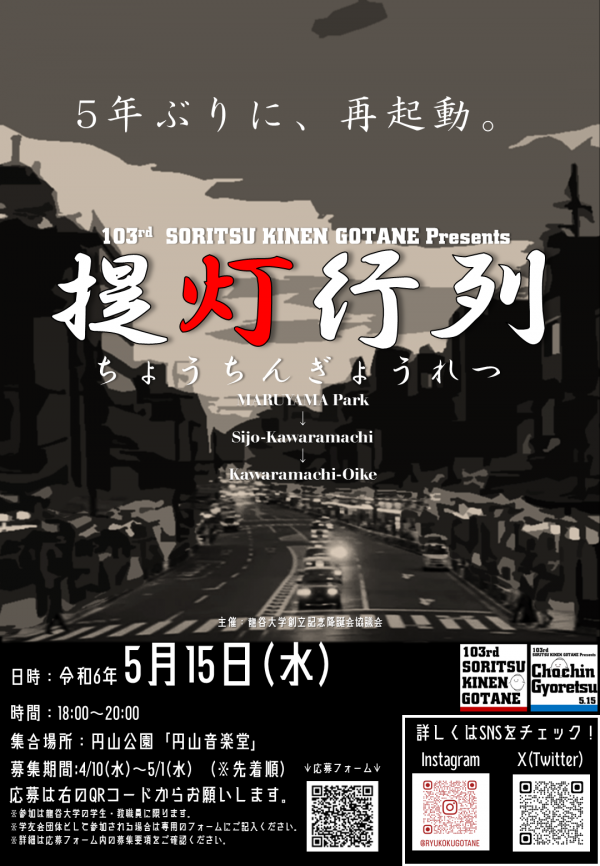

降誕会提灯行列が復活

▪️2019年に吹奏楽部の部長に就任しました。しかし、翌年からコロナ禍が始まり、この動画の降誕会の提灯行列はずっと中止になっていました。こんな行事です。

降誕会(ごうたんえ)とは、浄土真宗の開祖である親鸞聖人のご誕生を祝う行事です。

日中の日差しが和らぎだした午後7時、八坂神社円山公園より、

今年も赤い提灯を提げた学生たちの行進が始まりました。

創立記念降誕会のイベントのひとつである提灯行列は、

30年以上続く恒例行事となっています。

参加者は円山公園から三条の河川敷を目指し、四条通、河原町通を

歩きます。参加者は常燈明に見立てた提灯を携えて行列に

参加することにより、龍谷大学の建学の精神である、

「平等、自立、内省、感謝、平和」を身近に感じることのできる行事です。

▪️この行事が5年ぶりに復活します。吹奏楽部も新しいパレードコスチュームで参加します。私は今年度部長ではないのですが、この行事に参加しようと思います。楽しみです。動画は、2019年のものです。

“5年ぶりに、再起動”

龍谷大学でしか経験出来ない伝説のイベント”提灯行列”がついに復活!

円山公園から河原町御池(京都市役所前)までを、提灯を持って練り歩く壮大なイベントです。

応募はこちらのフォームまで!

(事前応募必須です)https://t.co/R05je500LH#龍谷大学 #創立記念降誕会 #タンエ pic.twitter.com/snmFNcyjPO— 龍谷大学創立記念降誕会実行委員会 (@goutane) April 9, 2024

花まつりのパレード

京都市で「花まつり」が、京都府仏教連合会・立誠仏教団の共催により開催されました。誓願寺前ろっくんプラザで、音楽法要を行ったあと、新京極商店街や寺町商店街を巡るパレードを行いました。動画は龍谷大学吹奏楽部の演奏です。部員の皆さん、頑張ってくれました。ありがとう😊。#龍谷大学吹奏楽部 pic.twitter.com/G9HR9uk82t

— 脇田健一 (@wakkyken) April 6, 2024

▪️Xに投稿した動画を貼り付けます。昨日の出来事です。昨日、お釈迦さまのご誕生(4月8日)をお祝いする「花まつり」が、京都府仏教連合会・立誠仏教団の共催により開催されました。浄土宗青山深草派総本山誓願寺前ろっくんプラザで、音楽法要を行ったあと、新京極商店街や寺町商店街を巡るパレードを行いました。

▪️京都の仏教系の幼稚園や学校の園児さん達生徒さん達に加えて、龍谷大学吹奏楽部も演奏させていただきました。この動画は、パレードの前の様子です。周りは人でいっぱいです。龍谷大学吹奏楽部の演奏で、めちゃくちゃ盛り上がりました。その時の雰囲気を、この動画で共有してください。吹奏楽のマーチングで指揮をする方をドラムメジャーというようですが、彼女の指示で演奏している部員の皆さんが笑顔で手を振ると、私の周りの複数の皆さん(女性)から「かわいい〜」という声が上がりました。そうか、「かっこいい」ではなくて「かわいい〜」なんだ。それはともかく、この日の花まつりの演奏とパレードを、この3月末まで音楽監督をされていた若林義人先生(現在は、桂冠指揮者)と一緒に楽しみました。

▪️吹奏楽部の皆さんが楽しそうであることはもちろんなのですが、部員の皆さんの演奏で、街の中にたくさん「笑顔」が生まれていることに感動しました。素敵です。ありがとう、部員の皆さん。

昨日の「花まつり」のパレードの動画も、どうぞ。楽しかったな〜。ありがとう。新しい赤いパレコ、カッコいいぞ。今度は、降誕会かな。楽しみです。#花まつり#龍谷大学吹奏楽部#パレード pic.twitter.com/VhkmdPFgtT

— 脇田健一 (@wakkyken) April 7, 2024

龍谷大学吹奏楽部からのお知らせ

▪️龍谷大学吹奏楽部の2024年度のサマーコンサートは、6月23日です。場所は、例年と同じく、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホールです。

【演奏会のお知らせ】

今年もサマーコンサートを開催いたします!

皆さまのご来場を部員一同お待ちしております🌻【日程】

2024年6月23日(日)【時間】

開場 13:30

開演 14:30【場所】

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール pic.twitter.com/Cn7A4TRYWe— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 4, 2024