近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。

キッチンカー

▪️龍谷大学に勤務するようになったのは2004年です。もう21年前のことになりますが、その頃、昼食をとることは結構大変だったように記憶しています。その頃は、瀬田キャンパスだと、大学生協と民間の業者さんの食堂が2つあるだけでした。そのうちに、生協にもコンピにができて、キャンパスの複数箇所で弁当を販売するようになりました。いまでは、弁当に関しては、複数の業者さんが販売されています。そして、キッチンカーもやってきています。学生さんたちへの支援の一環かと思いますが、食の選択肢が増えました。

▪️この4月から勤務する社会学部は深草キャンパスに移転しました。深草キャンパスは、学生数が多いこともあってでしょうか、食の選択肢は瀬田キャンパスと比較してさらに多いような気がしています。私の印象にしかすぎませんが。大学生協の営業以外は、すべて龍谷メルシー株式会社がサポートされています。聞思館に出店している「大阪王将」や「Sugakiya」も、そうなんでしょうね。で、こちらが、深草・瀬田両キャンパスの「龍大ランチ5月出店スケジュール」です。

▪️このスケジュールにも書いてありますが、昨日は、牛丼の吉野家さんのキッチンカーがやってきていました。吉野家といえばオレンジ色。こちらのキッチンカーもオレンジ色です。キッチンカーには名前がついているようです。「オレンジドリーム5号」です。このキッチンカーを紹介する吉野家さんの動画がありました。関西エリアには、この「5号」とちいさな「軽」が配備されているようです。災害時の炊き出しにも使用されるとのことです。できれば、一度食べてみたいのですが、牛丼はご飯が入っているのと、甘く煮込んであるので、食べると血糖値があがるため、いただくことができません。昨日は写真を撮るだけにしました。昼食に利用した職員さんの話では、普通の店舗と同じ味とのことでした。そら、そうやわな。

「地域エンパワねっと」で大津の街を歩きました。

▪️ 若い頃は阪急電車が身近な鉄道でしたが、今や、日々の暮らしで身近な電車といえば京阪電車です。今日は担当している社会学部・社会共生実習「大津エンパワねっと・大津中央」を履修している学生の皆さんたちと、滋賀県大津市の中心市街地を歩くことを行いました。いわゆる「まち歩き」です。その際、一緒に歩いた学生さんの知り合いの蕎麦屋さんに入店しました。履修している学生さんたちのうちの2人の方が、こちらの蕎麦屋さんの2階で開催されている「寺子屋」(子どもたちのための補習サポート)に参加されていることから、お邪魔させていただきました。

▪️たまたまなのですが、この蕎麦屋さんの2階から京阪電車の京津線800系を楽しむことができました。それぞれの鉄道を楽しむのに、いろんな「ツボ」があります。私の場合、ここは「ツボ」の一つになります。800系が路面電車(併用軌道)から、通常の専用軌道に入る地点です。駅で言えば、「上栄町」の少し手前になります。今日はたまたま学生さんたちと一緒の行動だったので、「ツボ」の横にある蕎麦屋さんの2階から眺めることができました。プチ幸せ…です。

月1のクリニックと糖質制限

▪️昨日は、月1回のクリニックの日でした。HbA1cの数値は「5.3」。先月は「5.1」でしたから、ほんの少しだけ数値があがっているわけですが、余裕で基準値内(5.5以下)です。糖質の摂取をできるだけカットして暮らしています。このまま数値を維持できたらと思っています。写真は昨日の昼食です。ラーメンですが、麺の原料は小麦ではなく豆です。いつもは、パスタとして食べているのですが、こうやってラーメン風にしても美味しくいただくことができました。今回は醤油ラーメンですが、この麺には塩ラーメンの方があうように思いました。もちろん、加えて野菜もいただきました。本当は小麦の麺の方が美味しいに決まっているのでしょうが、そういう経験は遠い彼方に行ってしまいましたね〜。そうそう、昨日は午後からは歯科医院へ。こちらは3〜4ヶ月ごとのクリーニングです。歯茎の状況を確認し、歯石を取り除き、コーヒーやお茶に起因する汚れを磨いて落として、デンタルフロスで歯の隙間もゴシゴシときれいにしていただき、最後はフッ素を塗って終了です。こちらも異常なしでした。

「基礎ゼミナール」、「階段主義者」、教員間の交流。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️新カリキュラムの「基礎ゼミナール」では、すべてのクラスで共通のテキストが決められています。『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』です。このテキストを活用しながら、グループワークを通して大学の学習に関して学んでいくことになります。この共通テキストに加えて私の基礎ゼミでは、『「日本」ってどんな国? 国際比較テータで社会が見えてくる』(ちくまプリマー新書・本田由紀)をサブテキストとして読んでいく予定にしています。こういった木曜日1限の学内での演習以外に、1日だけ学外実習にも出かけようと思っています。京都市内ですけどね。

▪️「基礎ゼミナール」の教室は、4号館の5階です。朝、地下鉄「くいな橋」駅の階段を登り、研究室のある「聞思館」の4階まで階段を登り、そして4号館の5階まで階段を登ります。もともと「階段主義者」(エレベーターやエスカレーターをできるだけ使わない)なのですが、深草キャンパスに来てから、さらに階段を使うことが多くなりました。せっかくですから、階段の上り下りで健康維持に努めます。

▪️ところで、これまで異なる学科の教員とは、特にコロナ禍以降、会議のオンライン化が進んだことから、ほとんど話をする機会がありませんでした。実際に会って世間話をすることって、とても大切なことなんですけどね。1学科体制になったわけですから、そのような状況を少しでも改善できたらなあと思いますが、どうなるでしょうね。個人的には、政策学部の教員の皆さんとも、もっと交流してみたいとも思っています。そのようなチャンスが生まれてほしいです。「基礎ゼミナール」の教室からは、比叡山や東山がよくみえます。京都の大学で働いていることを実感しています。

【追記】▪️今日のグループワークでは、4つの班にわかれて、高校までの勉強と大学での勉強とでは何が違っているのか。入学後1ヶ月が経過して感じていることを話し合ってもらいました。班ごとに発表してもらったものを、パソコンでメモったものです。

1班

・ひとつひとつの授業の時間が長い。

・理系科目がなくなった。(←社会学部だからですが、教養教育科目の選択必修科目では、自然科科学系基幹科目を2単位以上履修しなければなりません。)

・専門的な授業が増えた。

・授業の人数が多い。(←高校までのようにクラスが固定していているわけではありませんからね。)

・高校は受け身。大学は主体的。(←主体的に授業を受けるってどういうことでしょうね。)

・体育がなくなった。

・自分で考えることが多くなった。(←そのように自覚しているのは良い傾向です。)

・レポートが多くなった。

・大学の勉強では決まった答えがない。

・通学時間が長い。(←勉強とは直接関係ないのかもしれませんが、長い通学時間も有効に使ってください。)

・パソコンが必要になった。(←高校まではタブレットだったようです。最近の高校のことがよくわかっていなくて…)

・制服ではなくなった。(←これも勉強とは関係ありませんが、制服がなくなるって、何を着ていくのか考えるのが大変だし、服は限られているし、困るようです。)2班

・中国の高校。朝6時半から夜の11時まで勉強。日本と比べて…(←中国からの留学生です。たいへん厳しい受験競争のことを話してくれました。)

・大学の授業は主体的に聞かないと身につかない。(←黒板をただ単にノートに書き写しているだけでは、何も身につきませんからね。)

・テストが少ない。定期テストがない。(←中間試験、期末試験といったものはありませんが、前期と後期の終わりにちゃんと試験期間はあります。)

・やりたい授業がとれる。高校までは、受けさせられていた。3班

・高校までは決まったことをやらされていた。大学は自由に自分の好きなことを学べるる。

・大学の授業は深くて専門的。

・クラスの人数が授業によって異なる。

・高校は休んでもなんとかなるけれど、大学は単位が取れない。卒業できない。(←大学は自由だけど、自分でしっかり考えなければ、大変なことになります。)4班

・自分の好きな専門的なことが学べる。

・授業の人数が多い。

・レポート課題がよく出る。

・強制的にノートとりなさいと言われない。自分からノートを取らないといけない。(←授業でのノートの取り方、勉強しましょう。)

・クラスが決まっていない。

・ただの暗記ではなくて、自分で問題をみつけて解決していくという形態。

シャクナゲと体調

▪️我が家の庭の、セイヨウシャクナゲが咲きました。蕾の中に、これだけの数の花が用意されていることにいつも驚いています。写真は、同時に撮った物ですが、開花したもの、開花直前のもの、まだ蕾のもの、それぞれ撮りました。昨年に行った私の剪定の仕方が悪かったのか、今年は蕾が少ないです。瀬田キャンバスの4号館の前にも、大きなシャクナゲがあったと思いますが、今年も立派に花を咲かせていますかね。気になっています。

▪️話は変わりますが、体調のことも。寒くなってきたら身体の調整ができず、喉が痛くなったり、熱が出たり、そんなふうにして風邪をひくということはあるのですが、逆に、急に暑くなり喉が痛くなり…ってことはあるんでしょうかね。今回は、熱こそ出ませんでしたが、喉が痛くなり、やばいな〜と思っていました。また、平熱なのに、微熱が出ているような感覚もありました。今はおさまりましたが、咳が出だすと止まらなくなったり、時々、鼻水も大変です。鼻水は、花粉症かもしれませんが。

食事と運動に関するコツ

▪️今日は、起床後、いつものように弁当を作ってから、午前中はかかりつけのクリニックへ行きました。月に1回、その場で血圧の測定、血液検査、尿の検査、体重のチェックをしてもらい、医師の診察を受けます。分析する機械や分析作業を行う専門の臨床検査技師がおられるようです。姿は見えませんが。今回も前回と同様、HbA1cは5.1でした。血糖値も基準内だし、肝機能にも問題ありませんでした。この状態がずっと続いてほしいです。

▪️今日は、起床後、いつものように弁当を作ってから、午前中はかかりつけのクリニックへ行きました。月に1回、その場で血圧の測定、血液検査、尿の検査、体重のチェックをしてもらい、医師の診察を受けます。分析する機械や分析作業を行う専門の臨床検査技師がおられるようです。姿は見えませんが。今回も前回と同様、HbA1cは5.1でした。血糖値も基準内だし、肝機能にも問題ありませんでした。この状態がずっと続いてほしいです。

▪️糖尿病は万病のもとと言われています。自覚しにくいので、注意しなくてはいけません。つい油断してしまうのです。薬に加えて、きちんとコントロールするための食事と運動に関するコツ(習慣)もマスターしたように思うので、たぶんこの状態を続けていくことができるのかなと思っています。昨日は研究室にお越しになった方が、やはり私と同じ糖尿病であるとお話しくださいました。親からの遺伝とのことで、これも私と同じです。同じ病気の方達と励まし合いながら、状態をコントロールしていきたいものです。この病気は治癒することはありません。人生の最後まで付き合いつつ、きちんとコントロールしていくことが重要になります。

▪️クリニックで診察を受けた後、深草キャンパスに移動しました。昼休みに朝自分で作った弁当を食べました。写真がその弁当です。ほとんどは冷蔵庫の中にある夕食の残り物です。ありがたく弁当に利用させてもらっています。自分で朝作ったのは卵焼きだけですね。シュウマイを焼いたものが入っていますが、これは冷凍食品のものです。残ったので、朝、フライパンで加熱してました。ご飯は赤飯のように見えますが、ロウカット玄米に十六石米を入れて炊いたものです。もちろん、病気対策です。野菜サラダやブロッコリーをゆがいたものも入っています。「これだとすぐお腹が空くでしょう」と言われるような内容ですが、腹7分目を心がけています。玄米ご飯も、一度に、たくさん口に頬張ることをせずに、少しずつ、時間をかけて食べていきます。少しずつだと血糖値が上がりにくいのです。自分自身の健康に自覚的であるようにと毎朝弁当を作ることを心がけています。こういったことも、食事に関するコツです。あと、帰りは京都駅まで歩くことが多くなると思います。これは運動のコツかな。

▪️午後からは社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」でした。履修者は4人。今年度は、この4人とじっくり取り組むことができそうです。4人のうち1人は私の3回生のゼミ生です。3回生のゼミは来週の火曜日が初回なので、この授業で実際に初めて会うことになりました。以前、ゼミ選択の相談で、zoomでお話はさせてもらっていました。2人は、ボランティア・NPO活動センターの活動にも参加している方たちです。しかもこの2人のうちの1人と、ゼミ生は共に3回生で、昨年度も他の社会共生実習を受講していた方たちです。地域連携の実習を進める上で、アドバンテージのある方たちが多いので、指導する方も助かりますね。

深草キャンパスの新棟

▪️3日前の3月6日、深草キャンパスの図書館へ行きました。資料をコピーするためです。けっこう特殊な雑誌だと思ったけれど、調べてみるとうちの大学の図書館にありました。生活協同組合関連の1979年の資料です。せっかく深草キャンパスに来たので、勤務している社会学部の教員が、学部移転で新しく入る研究室のある新棟を外から眺めてきました。定年退職までの2年間、この5階建ての建物の1室に入ります。深草キャンパスのメインの場所からは、道路を挟んだ場所になりますが、道路を跨いで新しく歩道橋が作られています。歩道橋といっても、かなり豪華です。安心して、学生さんたちが移動できます。

▪️3日前の3月6日、深草キャンパスの図書館へ行きました。資料をコピーするためです。けっこう特殊な雑誌だと思ったけれど、調べてみるとうちの大学の図書館にありました。生活協同組合関連の1979年の資料です。せっかく深草キャンパスに来たので、勤務している社会学部の教員が、学部移転で新しく入る研究室のある新棟を外から眺めてきました。定年退職までの2年間、この5階建ての建物の1室に入ります。深草キャンパスのメインの場所からは、道路を挟んだ場所になりますが、道路を跨いで新しく歩道橋が作られています。歩道橋といっても、かなり豪華です。安心して、学生さんたちが移動できます。

▪️このあとは、山科駅までJRで移動して、山科からは、びわ湖浜大津駅までは、京阪京津線に乗車。ちょびっと、電車を楽しみました。そして浜大津の眼科で定期検診。職場の定期健康診断で指摘された黄斑上膜が、その後どうなっているのかを確認してきました。検査の結果は、前回と変わりなしということで、次回は4ヶ月後になりました。医師からは6ヶ月後でも良いと言われましたが、4ヶ月後にしていただきました。糖尿病は毎月(完璧にコントロールしています)、歯科は3ヶ月ごと(歯と歯茎は今のところ問題なし)、それから眼科が次は4ヶ月後。高齢者の医療費を増やすことに貢献していますね…。

日々の健康

▪️朝から自宅でパソコンに向き合っていました。モーゼの導きで紅海を渡ることができたように、私の頭の中にもモーゼが現れ、進めべき方向がはっきりしてきました。ということで、昨日に引き続き、抱えている仕事に進捗がありました。でも気をつけなくていけないことは、メニエール病です。以前、ノート型パソコンでガシガシ仕事をしていた時は、姿勢が悪くなったせいでしょう、肩か首がコリコリに凝ってしまい、リンパ液の流れが悪くなったことで、メニエール病になってしまいました。耳鼻科のお墨付きもいただきました。

▪️ということで、いろいろ「工夫」をしています。まずは、外付けディスプレイを使うこと。ノート型パソコンとは違って、視線があがりますから楽です。それから、デスクにアームレストをつけました。さらに、椅子から背もたれを取り外して、バランスボールのようなグラグラするクッションを椅子の上に置いて、そこに座って仕事をしています。ここに座ると常にインナーマッスルを使うことになりますし、その結果として姿勢も良くなります。もう、メニエール病に絶対になりたくありませんから、こんな「工夫」をしたのです。

▪️歳をとると、いろいろ面倒くさいことが身体に発生します。仕方ないですけどね。

▪️今日は、定期的に歯のメンテナンス(お掃除)をしに、いつもの歯科医に行きました。そして

いつもの歯科衛生士さんが、丁寧に歯をチェックしてくださいました。コーヒーやお茶を飲むので、ちょっとデコポコした歯は磨きにくく汚れが残っていたようでしたが、全体としては「合格」とのことでした。嬉しかったです。歯磨きが上手になってきているのでしょうね。戌年生まれなので、気持ち的にしっぽをめちゃくちゃ振りました。今使っている歯ブラシは、これです。ブラシの部分がラバーなんです。よく歯垢が落ちます。生涯、自分の歯で食べられるように、これからも日々の歯のメンテに気をつけるようにします。

【追記】▪️自宅近くの歯科で、3ヶ月ごとに歯や歯茎のチェック、そしてクリーニングをしていただいています。それは、口腔の健康を維持することが、全身の健康を維持することにもつながっているからです。先日、NHKの「あしたが変わるトリセツショー」という番組で、「口内フローラのトリセツ 命を守る『口内環境』改善術」を視聴しました。私は、歯周病は今のところないのですが、歯周病により発生する口の中の菌が、糖尿病、脳梗塞、心筋梗塞、一部のがん、認知症など、30以上の病気で口の細菌と関係していることが明らかになってきたというのです。怖いですね。歯周病って、サイレントディジーズ(静かなる病気)、痛みがなくゆっくりと進んでいく病気とのこと。怖いですね。詳しくは、こちらもダウンロードしてご覧ください。これ、「取説」です。

健康年齢

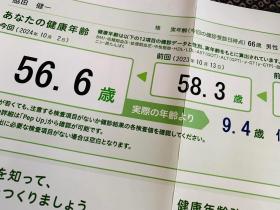

▪️ 日本私立学校振興・共済事業団から「健康年齢」に関する通知が届きました。健康年齢とは、定期健康診断の「健診値に基づいて算出された生活習慣病のリスクを表す指標」のことだそうです。健康寿命と似ていますが、こちらは「心身ともに自立して健康的に生活できる期間」のことです。この健康寿命の定義にある「自立して」という言葉の意味が、いまいち理解しにくいのですが、今回の投稿は健康年齢に関してです。

▪️ 日本私立学校振興・共済事業団から「健康年齢」に関する通知が届きました。健康年齢とは、定期健康診断の「健診値に基づいて算出された生活習慣病のリスクを表す指標」のことだそうです。健康寿命と似ていますが、こちらは「心身ともに自立して健康的に生活できる期間」のことです。この健康寿命の定義にある「自立して」という言葉の意味が、いまいち理解しにくいのですが、今回の投稿は健康年齢に関してです。

▪️通知を開いてみると、実際の年齢より9.4歳若いことになっていました。これって、糖尿病の治療に励み、体重も学生時代に戻り、血圧と血糖値をしっかりコントロールして、肝臓の数値もぐっと良くなった…治療の結果なのかなと思っています。でも、健康年齢が若いとはいえ、病気をコントロールしているだけなので、本物の健康とは違うよなという気持ちもあります。とはいえ、安心しました。「一病息災」とはこのことだと思うようにします。厚かましいですが、さらに健康年齢が低くなったらいいなと思いました。そのためには、もっと運動をしないといけないのかな。健康年齢で脳みその状態・認知的なことについてもわかれば良いのですがね。これは健康年齢とは別ものですね。

▪️この通知の中で、「PepUp」というアプリの利用を推奨しています。健康を意識化・見える化していくためのアプリかと思います。定期健康診断の値がスマホで確認できます。また、健康関連の他のアプリと連動させて、例えば歩数を記録していくこともできるようです。さらに、ポイントも貯めていけるようなのですが、ちょっと使い方(貯め方)がわからないので、まあ、時間があれば勉強してみましょうかね。ただ、あと2年で定年退職するので、こういう健康年齢の通知というサービスもその時までなのでしょうかね。