「琵琶湖デジタルマップ」

▪️「未来ファンドおうみ」より助成金をいただき私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」で「琵琶湖デジタルマップ」を開発しました。そのことを、「未来ファンドおうみ」のサイトでもご紹介をいただきました。ありがとうございます。これまで、「未来ファンドおうみ」からの助成に加えて、滋賀県庁や民間団体の皆さんのご協力を得て、ここまでなんとかたどり着くことができました。

▪️個人的には、世界農業遺産遺産「琵琶湖システム」に関わる、森・里・湖の様々な活動や団体、選考委員長を務めている夏原グラントで助成を受けられた滋賀県の環境保全団体についても、登録していただけるととても嬉しいです。そのように、滋賀県庁農政水産部の担当部署、平和堂財団や夏原グラントの事務局に働きかけていくつもりです。

▪️現在、この「琵琶湖デジタルまっぷ」を開いていただくと、①「まちのコイン ビワコ」にご登録していただいている個人や団体、②滋賀咲くブログにご登録していただいている個人や団体、そして③滋賀県の方で把握されている農産物直売所、④リバコ(プラスチックゴミの問題に取り組んでいる飲食店)、それぞれのマップをご覧いただけるようになっています。まだまだ改良していくことになろうかと思いますが、まずはマップを開いて、使い勝手を試してみていただけると嬉しいです。現在は、①〜④までのカテゴリーの個人や団体ということになりますが、いろいろ工夫をして、カテゴリーを増やしていけるのではないかとも思っています。以前、博物館の学芸員の方とお話をしていた時に、「参加型調査の結果を表示するのにも使えるね」という話をしたこともあります。使い方に関して、いろんなアイデアが提案されてきたら嬉しいです。

▪️現在、この「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔」は、大学のサーバーに置いていますが、定年退職が近づいてきて、そろそろ学外の民間のサーバーに移設するとになりますが、新しい日々の投稿は、この「滋賀咲くブログ」に乗り換えて、今あるこのサイトはアーカイブとして保存しようかなと思っています。

龍大の行動原理「自省利他」に関連する様々な活動の「見える化」

▪️Facebookに投稿された龍谷大学の投稿です。おそらく、学長室広報が投稿されているのでしょう。先端理工学部は、私が勤務する社会学部と同じく瀬田キャンパスにあるわけですが、注意が足らないせいか、お隣の学部がどのような活動をされているのか、あまりわかっていません。この「夏休み子ども理科実験・工作教室」、先端理工学部の教員・学生の皆さんが講師になって、地域社会の子どもたちに実験やものづくりを体験してもらう企画のようですね。先端理工学部ならではの取り組みだと思います。

▪️龍谷大学では、地域社会への様々な社会貢献、地域との連携に取り組んでいます。そこには、私が部長をしていた吹奏楽部であれば、吹奏楽部も参加する「夕照コンサート」や、RECジュニアキャンパス「吹奏楽体験スクール」などの課外活動も含まれると思います。単位の出る実習で地域社会と連携した取り組みや、学生の自主的なボランティア団体の活動等も含まれるでしょう。もちろん、大学として企業と一緒に取り組んでいる活動は当然でしょうかね。それぞれの実施主体としては情報発信をされているとは思うのですが、その全てを一覧できるようなサイトはないのかな…と、ふと思いました。自分が取り組んでいる、あるいは親しい同僚が取り組んでいることは知っていても、学部が違ったり、キャンパスが違ったりすると、よくわからなくなってしまいます。学内の様々な取り組みのことを知り、お互いに刺激を与え合えるようになったら素敵だなと思うのです。それぞれの部署ごとに情報を収集し、整理すれば、ちょっと手間はかかるけれど比較的簡単にできるとかと思います。言い換えれば、龍谷大学の行動原理「自省利他」の見える化なのかな。

大学・地域連携の相談で高島市へ

▪️今日は湖西線で高島市役所を訪問しました。大学・地域連携に関する相談をするためです。教学関連の龍大職員さんと一緒に伺いました。大変前向きなお話をすることができて、大変ありがたかったです。複数の龍大関係者と相談をしながら、やっと市役所の皆さんと前向きにお話をすることができるような段階まできました。嬉しいです。これから着々と進捗していくのかそうでないのか、その辺りはまだよくわかりませんが、少しずつでも前進していければと思っています。

▪️昨日は大雨でしたが今日は快晴。琵琶湖も比良山系も美しい。写真は大津市の北部のあたりです。車内からずっと風景を眺めていました。電車は高島市に入ると、安曇川が形成した扇状地を感じながら、新旭駅まで。一昨年に開催された「全国棚田(千枚田)サミット」のお手伝いをするために高島市に何度も通ううちに、高島市の大ファンになりました。ということは、私も「関係人口」の1人になるのかな。

「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。

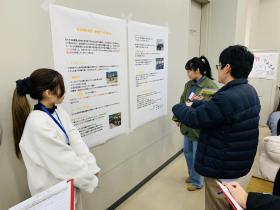

▪️本日の2限、瀬田キャンパス3号館の202教室で、社会学部の3学科が共同運営する「社会共生実習」の「活動報告会」が開催されました。このような催しを開催するのにはもっと適した場所がありそうなのですが、日程の関係で、良さそうな教室は全て授業で使われていました。というわけで、会場内はかなり混み合った感じになりました。今日は龍谷大学附属平安高校の皆さんや台湾の大学の学生の皆さんもご来場くださったのですが、申し訳ありませんでした。

▪️「活動報告会」は、「社会共生実習」で活動する8つのプロジェクトから12グループの口頭発表がありました。ただし、時間は2分。というのも、この口頭発表の後に12グループのそれぞれのポスター発表があり、そちらを「活動報告会」のメインにして、口頭発表はそのあらましを話すだけに限定されていたからです。そのルールを守らないグループもひとつありましたが、なんとか予定通りに口頭発表を終えて、ポスター発表に移りました。

▪️写真は、そのポスター発表の様子を撮ったものです。スマホのパノラマ機能で撮影したので少し歪んでいますが、多くの皆さんが参加されていることが理解できるかと思います。下の写真ですが、左は「地域エンパワねっと・大津中央」の2チームです。左がチーム「リーラ」、右がチーム「マリーゴールド」。チーム「リーラ」は、中央学区の子ども会育成連絡会議の皆さんとの協働しました。そして、この連絡会議が実施しているキッズクラブという子どもたちが集団で遊ぶ月1回のイベントに、どうすれば保護者の方達にもっと参加してもらえるのか、そして地域の子どもたちを一緒に育む活動に加わってもらえるのか、そのことを課題に取り組んできました。チーム「マリーゴールド」は、中央学区の自治連合会の融資の皆様と協働しました。自宅に引き篭もりがちになる高齢者の男性を対象にした料理クラブを開催し、地域社会に出ていろんな人と交流することを楽しんでもらおうと頑張ってきました。以上は、私が担当しているチームのポスター発表ですが、それ以外のチームの活動については、「社会共生実習」のホームページに掲載されていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。

▪️ポスター発表では、ご来場くださった皆さんがポスター発表を順番に見て周っていただきました。そして、口頭で質問やコメントをしていただくと同時に、それをポストイットカードに書いて貼り付けていただきました。また、「社会共生実習」の受講生の皆さんには、自分たちのチーム以外のポスター発表を見て周ってもらい、「おもしろいな、素敵だな」と思った「推しのチーム」に質問をして、どのような回答があったのか、そしてそのチームに対するコメントや提案を書き込むシートも配布されました。

▪️大学の授業は、普通、自分自身の努力がレポートや試験で評価されるわけで、その学びは個人の中で完結しています。ところが「社会共生実習」では、自分と価値観や考え方の異なる「異質な他者」とのコミュニケーションが前提になります。「異質な他者」とコミュニケーションすること、そして協働することが必要になります。その「異質な他者」とは、チーム内の他の受講生であったり、学外の地域の皆さんであったりと様々だと思いますが、自分1人では完結しないのです。「異質な他者」とコミュニケーションを行い、共通の課題や目標を見つけて、それぞれの持っている力を活かし合いながら活動をして、なんらかの成果を生み出し共有していくことになります。そのような活動で経験したことを、大切なシーズ(種)として自分の「心の中の引き出し」に大切にしまっておいてほしいと思います。活動がうまくいったとしても、残念ながらうまくいかなかったとしても…です。そのようなシーズは、大学を卒業したのち、成長していつか花を咲かせることになると思うのです。貴重な体験をされたという事実を、受講生の皆さんは忘れないでほしいと思います。

2023年度「社会共生実習」活動報告会について

実現するか「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」

■今週の木曜日に、野洲市の須原に出かけました。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について、野洲市須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている堀さんや、龍谷大学RECの熊谷さんとご相談をさせていただきました。そのご相談から派生して、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」のというアイデアとして出てきました。

■「鉄は熱いうちに打て」というわけで、さっそく知り合いの皆さんに相談をさていただくことにしました。いつもお世話になっている方を介して、某ホテルの幹部社員さんとお話しをさせていただくことができました。民間の力で世界農業遺産認定を盛り上げていこうという趣旨を前向きにご理解くださり、「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」の開催にもお力をお貸しいただけることになりました。また、ホテルとしてもご参加いただけることになりました。

■前にも書いたことの繰り返しになりますが、いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんな夢が実現できます。本当に、人とのつながりは財産です。大切だと思います。昔、タレントのタモリさんがお昼にやっていた番組の有名なフレーズを拝借すれば、「友達の友達はみな友達だ、琵琶湖の周りに広げよう世界農業遺産の輪」という感じになりますかね。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」、来年の春にはまずは第一弾を実現させたいと思っています。

世界農業遺産・魚のゆりかご水田・大人の体験学習

■木曜日は、午後から留学生の授業なのですが、今日は午前中に野洲(滋賀県野洲市)に行きました。野洲市の須原で「魚のゆりかご水田」に取り組まれている「せせらぎの郷 須原」の堀 彰男さん、龍谷大学RECの熊谷 睦史さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」を「学び」+「体験して」+「味わう」、そんな「大人の体験学習」の企画について相談しました。最後の「味わう」は、お米はもちろんですが、魚のゆりかご水田米から醸した日本酒もです。

■地域社会(農家)と、地域の大学(龍谷大学)と、地域のNPO(特定非営利活動法人「琵琶故知新」)が連携して、「琵琶湖システム」を盛り上げていく企画です。将来は、野洲川中上流の皆さんとも繋がっていきたいです。世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」は流域単位で、流域ごとに、それぞれの流域固有の価値を再認識し、磨いて、経済的にもプラスになるように連携していくと素敵だと思っています。最後の経済的…というところが大切だと思っています。

■今日はいろいろ相談をしていて、派生的な企画も生まれてきました。そのうちにホテルの関係者にも相談にあがりたいとおもいます。これも世界農業遺産がらみの企画です。「『世界農業遺産 琵琶湖システム』を味わい尽くす会」みたいな感じかな。このような話をしている時が、一番楽しいな(^^;;。いろんな「力」や「可能性」お持ちの方たちとつながって、相補的に支え合うことで、いろんなことが実現できます。人とのつながり、財産ですね。大切だと思います。それぞれの専門性のコラボレーションから素敵なハーモニーを奏でられるかな。

■というわけで、舞い上がりすぎて、大切なものが入っているショルダーバッグを写真の喫茶店(コメダ珈琲)に忘れてしまいました。野洲駅まで戻って気がついたので、喫茶店までジョギング。ひさしぶりに、ジョギングしました。気をつけないといけません。

大津祭

■2限の授業が終わり、昼食を購入しに、キャンパス内のコンビニ(Family Mart)に向かっていると、何やらお囃子が聞こえてきます。NPO法人大津祭曳山連盟の皆さんが、瀬田キャンパスにお越しになっていました。お祭りのボランティア募集のアピールかと思います。毎年、ボランティア・NPO活動センターに登録している学生の皆さんが、大津祭にボランティアとして参加しています。とはいえ、過去2年は、大津祭はコロナ禍のため中止になっていました。今年は、なんとしても開催するようです。楽しみです。

NPO法人大津祭曳山連盟の皆さんが、瀬田キャンパスでボランティア募集のアピール。毎年、ボランティア・NPO活動センターに登録している学生の皆さんが、大津祭にボランティアとして参加している。過去2年はコロナ禍のため中止だったが、今年はなんとしても開催。#龍谷大学社瀬田キャンパス#大津祭 pic.twitter.com/LPtqd5WYwi

— 脇田健一 (@wakkyken) July 13, 2022

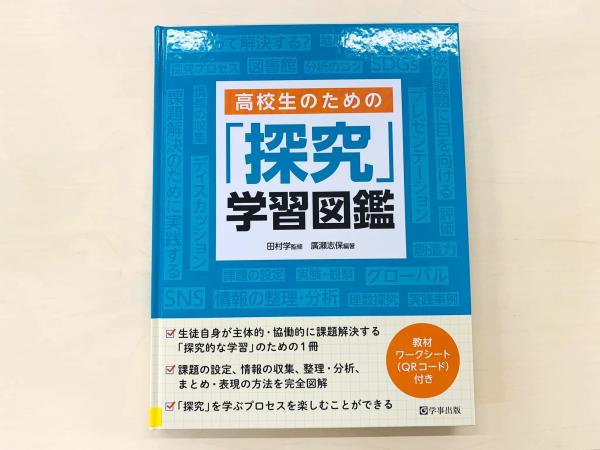

総合的な探究の時間

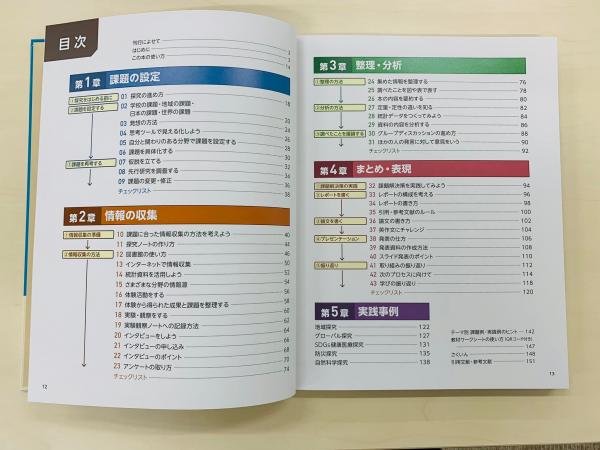

■高等学校の「総合的な学習の時間」という授業があるのだそうです。呆れられるかもしれませんが、高校にもあったことを知りませんでした。その授業が学習指導要領の改訂によって、2022年度から「総合的な探究の時間」に変更されたのだそうです。この「総合的な探究の時間」では、生徒が自ら課題を設定して、情報の収集や整理・分析をして、まとめる…そのようなことに取り組むのだそうです。ということで、この分野に強い若い同僚が、社会学部の「社会共生実習支援室」(6号館)の図書にも、「探究」関連の本を加えてくれました。写真が、その本の表紙と目次になります。比喩的な言い方になりますが、パソコンのOSにあたる部分、日本の教育システムのOSの部分が少しずつ変化しているように思います。急には大転換はしないでしょうが…。

■全国の大学で、アクションラーニング、PBL(Problem-based Learning)、CBL(community-based Learning)…といろいろ取り組まれています。私も現在の職場で「大津エンパワねっと」や「社会共生実習」、ゼミでは「北船路米づくり研究会」を指導してきました。高校でのこの「探究」の時間が、もし「本気」で取り組まれて、充実してくると、大学でのこれまでの取り組みは相対的に陳腐化していくような気がしています。大学に進学した学生からは、「高校までの方が、もっとすごかったよ」と言われてしまうような気もします。

■大学も時代の変化に合わせて自ら変わっていかなくてはいけないのですが(教員本位から学生本位へ、学生が自らの学びを獲得するための支援へ)、基本のOSのところは、私が学生の頃とあまり変化していないようにも思います。それで何がいかんのや…という教員もけっこうおられるでしょうね。大学の学問は、そんなことに振り回されてはいかん…という教員もおられることでしょう。もちろん、私は違いますけど。

■このことをfacebookに投稿したところ、次のようなコメントをいただきました。「数年前に、新しい学習指導要領が発表されたとき、入試を含め、大学が動きださなければ、高校教育改革の目論見もうまくいかなくなるだろうなと感じていました」。なるほど、大学が本気にならないと、高校の先生も「探究」の授業はやりにくくなるとのご意見です。「『探究』なんて勉強しても進学には関係ない」ということになると、形だけのものになってしまいます。大学に入学するために「探究」の勉強に取り組むというのは、なんだかおかしな話ですが、「高校で取り組んだ探究の勉強を、さらに大学に進学して本格的に深めていきたい、より実践に近い勉強がしたい」という高校生が生まれてくれば、ぜひ龍谷大学社会学部に入学していただきたいと思います。もちろん、今の入試制度だと不完全になりますね。総合的な力を判断する学力テストとか、あるいはAO入試で、高校時代の「探究」での取り組みを評価するなど、新しい試みが必要になってきます。そして、現在のアクションラーニング、PBL(Problem-based Learning)、CBL(community-based Learning)を、FD活動を通じて、さらに進化・深化させていく必要あるのではないかと思います。大学側も相当の努力が必要になります。

■なぜ「探究」という授業が必要だと考えられてきたのか、それは、これからの時代、先行きの見えない状況の中で生きていかねばならないからです。不勉強で知りませんでしたが、「VUCA(ブーカ)の時代」というのだそうですね。Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとったものです。このようなこれから到来する時代には、異質な集団で交流する、自律的に活動する、相互作用的に道具(言語、知識、技術等)を用いる、以上3つを統合した能力=思慮深さ(Reflectiveness)が必要とされるというのです。詳しくは、「探究」関連の図書をお読みいただきたいと思います。定年まで残り5年を切りましたが、もう少し私も勉強しなくてはいけないと思っています。もし、「探究」的学習を経験した高校生を大学が本格的に受け入れるのならば、専門分化した学部ごとに入試を行い、合格したら、一般教養から専門過程へと進んでいくような、現在の教育の仕組みでは非常に不十分なのではないかなと思います。今のように、最終的に教員の専門分野に囲い込んでいく教育から、学生の探究を支援する教育へとシフトしていかなければならないはずです。

■もうひとつ、蛇足のようなことを…。まだ、どこかに、高度経済成長期の「良い企業」に就職すれば人生は安泰…のようなイメージの「残滓」があって、「より偏差値の高い高校、そして偏差値の高い大学に入学することが、人生の安泰につながるのだ」というような「幻想」に、どこかでまだ縛られているようにも思います。現実は違っているのに。どうすれば、このような「残滓」や「幻想」の縛りから自由になれるのでしょうか。

2021年度 社会共生実習活動報告会

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■金曜日2限は「社会共生実習」。普段は、担当している「地域エンパワねっと・大津中央」の指導をしているのですが、今日は、この「社会共生実習」で開講されているすべてのプロジェクトチームの学生たちが集まり、活動報告会を開催しました。全部で10チームの報告を聞かせていただきました。

■昨年から新型コロナの感染拡大の波が続き、社会共生実習のどのプロジェクトチームも思うように活動できませんでした。サーファーは大きな波を求めていきますが、私たちは逆に大きなコロナの波を避け、大きな波の隙間でなんとか活動を行ってきました。困難な状況のなかで、学生の皆さんは、よく頑張ってこられたなと思います。なんとか無事に今年度の「社会共生実習」を終えることができて、教員としてもほっとしました。

■ところで、大学の教育の場では、しばしば「きちんと単位を取っているか」という言い方を耳にします。まるで、単位を取ること自体が目的かのようです。大学が定めたカリキュラムの枠組みのなかで、単位の取りやすさという「コスパ」の物差しだけで単位を積み上げているかのようです。もちろん単位という考え方やカリキュラムの存在を否定するわけではありませんが、学びの主体性が伴わなければ、まるで「工場のオートメーションでどんどん製造されていく商品」のようになってしまいます。それでよいのでしょうか。

■おそらく、社会共生実習を履修している学生の皆さんは、このようなイメージの中に自分が吸い込まれていくことを拒否し、吸い込まれることがないように頑張っている方たちだと思います。そして、与えられたカリキュラムのなかに、自分の学びを立ち上げようとされている方たちだと思います。頑張ってください。応援します。

■今日の報告は、どちらかといえば、活動のプロセスや活動で生み出された成果を中心としたものでした。しかし、そのような成果を生み出す活動に取り組むことのなかで、自分自身に、プロジェクトの他のメンバー、そして学外の地域の皆さんとの関係に、さらには社会と自分との関係に、なにか素敵な変化が生まれてきてはいないでしょうか。この1年の活動を振り返りながら、そのことを改めて考えてみてほしいと思います。

■3段目右の写真は、中日新聞の記者さんが取材されているところ。最後の写真は、指導した「あつまれ!みんなで作る絵本館」のチームです。