「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️ 昨日は、急遽、午前中は「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」に参加することになりました。2年前、1回生の授業「社会学入門演習」でお世話になった、NPo法人コミュニティねっとわーく高島の坂下 靖子さん、そして高島市今津町椋川の是永 宙さんも参加されていました(ちなみに坂下さんは、このイベントの主催者です)。そして滋賀県琵琶湖環境科学研究センターや滋賀県立大学の知り合いの皆さんが専門家として参加されていました。強力な応援団だと思います。専門家の力と市民の力を合わせて川鵜のコロニーになってしまった安曇川の河辺林を再生していきます。湧水や水辺環境を生かした形になればと思っています。報告会の後は、JR安曇川駅そばのカフェで是永さんと昼食を摂りながら、ひさしぶりにお話をすることができました。お仕事のこと、地域のこと、ご家族のこと、いろいろ聞かせてくださいました。

▪️安曇川の後は、いったん自宅まで戻り、15時前に仰木市民センターに向かいました。昨日は、ここで「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。農水省から中山間地域農業ルネッサンス推進交付金をいただけることになり、これから農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)として、この「仰木地域共生協議会」の活動に本格的に取り組んでいくことになったからです。10/10の交付金です。ありがたいですね。ところで、この「仰木地域共生協議会」を構成している団体ですが、①一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木、②仰木学区まちづくり協議会、③仰木の里学区まちづくり協議会、④特定非営利活動法人 琵琶故知新、⑤仰木い~とこの会、それから地元の協力企業として⑥西日本電信電話(NTT西日本滋賀支店)の6団体になります。

▪️ ①②⑤が仰木の団体、③が仰木に隣接し、約40年前に開発された住宅地である仰木の里の団体です。以前の投稿にも書きましたが、仰木は農家の高齢化や後継者不足のため、荒廃農地(耕作放棄地)が増えています。一方、仰木の里には約13,000人の方達が暮らしていますが、その中には時間的な余裕があり農業を楽しみたいという方たちがたくさんおられるように思います。この両者が交流していく中で、「農用地保全」、「地域資源の活用」、「住民の生活支援」等の活動に取り組んでいきます。まずは、無農薬・有機栽培による「グループ農園」での野菜づくりができたらいいなと思っています。昨日の臨時総会での議論をお聞きしていて、すごいなと感心したことがあります。企業に勤務されたり、会社を経営されたりしたご経験に基づく、組織経営の知識やノウハウをみなさんお持ちであることがよくわかりました。大学で教えている私とは、そのあたりが違うところです。理事長をしている④の琵琶故知新では、このような事業を、SNSを使って広報を行うこと、デジタル技術を活用した鳥獣害対策や農地監視、同じく、デジタル技術を活用した共助を促す仕組みの導入などを通してサポートしていきます。

▪️デジタル技術を活用した共助を促す仕組みとは、私どもで開発した「びわぽいんと」のことです。この「びわぽいんと」を「仰木地域共生協議会」にあう形にカスタマイズして、活用していければと考えています。私自身は、組織経営の知識やノウハウ、それからデジタル技術の知識も持ち合わせていませんが、仰木に近い住宅地に暮らしているので、これから始まる「グループ農園」の活動に参加することの中で頑張って行きたいと思っています。あとは、自分の役割はどのあたりにあるのかなと手探りしていくことになります。それから、今回、農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)に採択にあたっては、⑥NTT西日本滋賀支店さんが、採択までの準備段階で、側面から強力にサポートしてくださっていました。ありがとうざいました。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

【追記】▪️Xへの投稿です。

仰木地域共生協議会では、6月28日、仰木コミュニティセンターで令和7年度中山間地農業ルネッサンス推進交付金(農村RMO)の交付決定をうけた臨時総会を開催。本年度事業計画と予算を交付金に沿って修正した議案を付議し、全会一致で承認。頑張ります。#滋賀県#大津市 https://t.co/e3IBjorUSC pic.twitter.com/eCHXRAcC1G

— 脇田健一 (@wakkyken) June 30, 2025

仰木での農作業:仰木地域共生協議会

▪️末席の理事を務める「仰木地域共生協議会」の事務局から連絡が入りました。金曜日の午後、急遽、キャベツの収穫をするので人手が欲しいという内容でした。金曜日は午後に授業があり、その後も研究室で仕事をしているので参加できそうになかったのですが、研究室での仕事を後回しにして、農作業の手伝いに伺いました。16時半から18時まで農作業に取り組みました。協議会の圃場には、やはり理事のお1人で、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里のまちづくり協議会の会長さんも見学に来られていました。

▪️私は、キャベツの収穫、そしてコカブの畝で草抜きと間引きを行いました。今日収穫したキャベツと、間引きしたコカブの間引き菜は、明日、仰木にある直売所「わさいな仰木」で販売されることになっています。農薬も化学肥料も一切使っていない、とても美味しい野菜です。「少々虫に食べられているのは、安心・安全・美味ということだ」と理解してくださる方にぜひ召し上がっていただきたいです。

▪️これから、この「仰木地域共生協議会」の活動を通して、環境省が提唱する「地域循環共生圏」の形成につながる活動に展開していけばと思っています。主役は仰木の農家の皆さんと、隣接地の新興住宅地である「仰木の里」の住民の皆さんです。私も「仰木の里」に隣接する小さな新興住宅地の住民ではありますが、特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、お手伝いできればと思っています。写真は、収穫した野菜を洗っているところです。

「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」

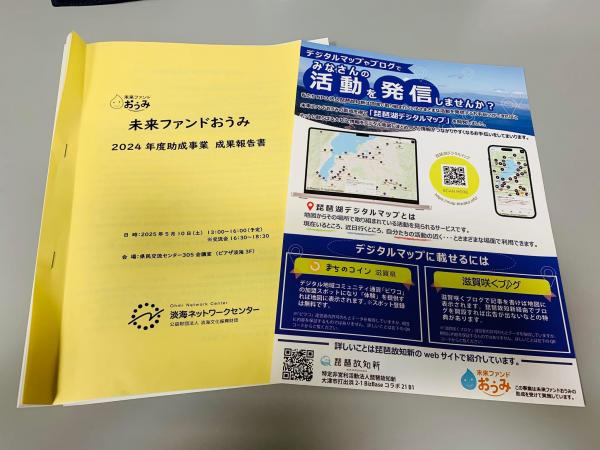

▪️今日は、公益財団法人 淡海文化振興財団「淡海ネットワークセンター」の「未来ファンドおうみ 2024年度助成事業 成果報告会」がピアザ淡海で開催されました。私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」も、「未来ファンドおうみ」(のなかの「びわこ市民活動応援基金」)より30万円助成していただきました。事業名は、「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」です。ありがとうございました。

▪️ということで、最後の方で報告をさせていただきました。実際の報告は、事務局長の藤沢 栄一さんが報告されました。理事長の私は会場にいるだけでした。一応、質疑応答でなにかあれば対応する予定したが。写真の右側のチラシは、私たちが開発した「琵琶湖デジタルマップ」を紹介する物です。このチラシ、私どもで用意しました。滋賀県で流通しているデジタル地域通貨「まちのコイン」や様々な団体が情報を発信している「滋賀咲くブログ」とも連携しています。以下が、「琵琶湖デジタルマップ」です。まだまだ使い勝手を改善していく必要があると思っています。「琵琶故知新」として頑張りますので、どうかご期待ください。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️今日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。前回の農作業は、4月19日でした。ただ、平和堂財団夏原グラントの助成金の贈呈式があったため、選考委員長の私は講評等を行う必要があり参加できませんでした。今日はやっと参加することができました。ただし、今日は参加者が少なく、私も含めて3人でした。

▪️上段左。緑のネットを被せてあるのは、キャベツとケールです。蝶が産卵してしまうと、葉を食べられてしまうので、このようなネットを被せています。ネットの右側は、昨秋に植えたタマネギです。もうじき、収穫かな。左でふさふさ葉が伸びているのはニンジンです。上段右。もうひとつ、ネットを被せている畝があります。これは、前回の農作業で種を植えたようで、すでに発芽していました。何の種子か…聞いたのに忘れてしまいました。すみません。

▪️下段。今日行ったのは、スナップエンドウの苗を植える作業でした。スナップエンドウは豆ですから、蔓を伸ばして成長していきます。ということで、協議会の会長をお勤めになっている農家さんがあらかじめ竹の支柱を建てておいてくださいました。その農家さんの指導のもと、黒いマルチシートを被せてある畝に、苗を植える穴をそのための専用の道具であけて、苗を植えていきました。全部で100ぐらいあったと思います。植えた後は、ひとつひとつにジョウロでたっぷり水をやり、その上から籾殻をたっぷり被せました。こうすると雑草が生えにくいし、生えてもすぐに抜くことができるのだそうです。農家さんは、蔓が伸びて絡まるための紐を竹の支柱に結びつけておられました。スナップエンドウは今がシーズンですが、こちらの方は収穫が6月頃になるようです。品薄になった頃に仰木の直売所で売ると人気が出るかもしれません。

▪️ 10時から始まった農作業は続いていましたが、私は用事があったため、お昼少し前に先にお暇させていただきました。私は、黒いマルチシートを被せたひとつの畝しか作業できませんでしたが、おそらく農家さんともう1人の参加者の方とで、すべての作業を終えられたのではないかと思います。お疲れ様でした。

「琵琶湖デジタルマップ」

▪️「未来ファンドおうみ」より助成金をいただき私ども特定非営利活動法人「琵琶故知新」で「琵琶湖デジタルマップ」を開発しました。そのことを、「未来ファンドおうみ」のサイトでもご紹介をいただきました。ありがとうございます。これまで、「未来ファンドおうみ」からの助成に加えて、滋賀県庁や民間団体の皆さんのご協力を得て、ここまでなんとかたどり着くことができました。

▪️個人的には、世界農業遺産遺産「琵琶湖システム」に関わる、森・里・湖の様々な活動や団体、選考委員長を務めている夏原グラントで助成を受けられた滋賀県の環境保全団体についても、登録していただけるととても嬉しいです。そのように、滋賀県庁農政水産部の担当部署、平和堂財団や夏原グラントの事務局に働きかけていくつもりです。

▪️現在、この「琵琶湖デジタルまっぷ」を開いていただくと、①「まちのコイン ビワコ」にご登録していただいている個人や団体、②滋賀咲くブログにご登録していただいている個人や団体、そして③滋賀県の方で把握されている農産物直売所、④リバコ(プラスチックゴミの問題に取り組んでいる飲食店)、それぞれのマップをご覧いただけるようになっています。まだまだ改良していくことになろうかと思いますが、まずはマップを開いて、使い勝手を試してみていただけると嬉しいです。現在は、①〜④までのカテゴリーの個人や団体ということになりますが、いろいろ工夫をして、カテゴリーを増やしていけるのではないかとも思っています。以前、博物館の学芸員の方とお話をしていた時に、「参加型調査の結果を表示するのにも使えるね」という話をしたこともあります。使い方に関して、いろんなアイデアが提案されてきたら嬉しいです。

▪️現在、この「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔」は、大学のサーバーに置いていますが、定年退職が近づいてきて、そろそろ学外の民間のサーバーに移設するとになりますが、新しい日々の投稿は、この「滋賀咲くブログ」に乗り換えて、今あるこのサイトはアーカイブとして保存しようかなと思っています。

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️参加者は、全員で6人。最年少はもうじき3歳になる男の子、むっちゃんです。むっちゃんも、お父さんと一緒に頑張って農作業に取り組んでおられましたよ。こうやって、小さい頃から、親子で農業を楽しむことはとても大切なことですよね。帰りは100円でお土産も。右の写真です。大根がありますね。でも、これは大根の葉が目当てです。これは収穫をやめた大根で、本体の方はすが入っています。大根の葉をおいしくただきます。あと、収穫をやめた大根や白菜が成長して伸びた葉の先を、ナバナ(菜花)として収穫しました。

▪️近い将来、こういった農作業のお手伝いに対しては、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で考案した「びわぽいんと」を発行できるのではないかと思っています。スマホを使って、ポイントをやり取りします。今日のように農作業に取り組んだ方にポイントを発行するのです。溜まったポイントは、野菜と交換したり、たとえば味噌作り等のワークショップへの参加の際に講師(農家の女性)の方にお渡ししたり、あるいは協議会のなかの別のプロジェクトに贈ることもできます。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

「仰木地域共生協議会」設立総会

▪️本日、3月16日午前10時半より仰木支所の会議室で、「仰木地域共生協議会」の設立総会が開催されました。以前このブログで報告した段階と少し団体名に変更がありました。仰木・地域共生・協議会と、「・」で区切ってご理解ください。この協議会には、「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」、「仰木学区まちづくり協議会」、「仰木を守る会」、「有機農業クラブ」、「仰木の里学区まちづくり協議会」、私が理事長をしている「特定非営利活動法人 琵琶故知新」、「仰木い〜とこ会」、そして「NTT西日本滋賀支店」が参加しています。会長は、直売所を運営する「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」の会長でもある堀井登さんです。そして、農村地域である仰木の各種団体だけでなく、新興住宅地の団体の会長さんも理事に就任されました。「仰木の里学区まちづくり協議会」の林勉さんです。理事は全員で5人、私も理事の1人です。そしてNTT西日本滋賀支店の皆さんは、支店のある地域の社会課題の解決に貢献しようと大変前向きに、私どもの琵琶故知新と一緒に事務局的な役割を果たしてくださっています。いつも、ありがとうございます。

▪️ 仰木に限ったことではないのですが、中山間地域から農家の高齢化や後継者不足、また農業の先行きの不透明さ等により農業から撤退するなどを原因として荒廃農地が増えています。この「仰木地域共生協議会」では、有機農業によって①農地の保全に関する事業を進めていきます。それ以外にも、②地域資源の活用に関する事業、③生活支援に関する事業、④その他目的達成に必要な事業に取り組んでいきます。耕作が放棄された荒廃農地を活用した有機栽培・有機果実の栽培を通じて、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里を含む地域住民の皆さんや多様な主体が世代や分野を超えて繫がり、関係人口が増え、お互いに支え合う地域づくり(地域共生)に寄与することを目指していきます。

▪️このブログでも報告してきましたが、先行的に、すでに一部の耕作放棄地を除草し、JAŚ有機のやり方で有機野菜の栽培を始めています。定年退職後は、この事業に深く関わっていくことになるような気がしています。協議会の中には、個別のテーマごとにワーキンググループを作って事業を推進していく仕組みがあります。そのようなワーキンググループに、若い世代の方達に参加していただきたいなと思っています。これは私の勝手な妄想ですが、この有機農業による地域共生の取り組みがきっかけとなり、新規就農するような方達が出てくるとなおのこと素敵だなと思っています。

▪️トップの写真は、今日設立総会を開催した仰木支所の前から撮ったものです。棚田が見えますが、これは仰木の農地の一部です。荒廃農地は別のところにあります。農作業がしにくい不便な場所が多いと思います。写真の棚田の向こうに見えるのが、新興住宅地の仰木の里です。この仰木の里以外にも、いくつかの新興住宅地が連なっています。その向こうに見えるのが、琵琶湖の南湖です。南湖の向こうは守山市になります。

仰木での農作業

▪️今日の午前中は、仰木で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。今日は、これまでよりもたくさんの参加者がお越しになりました。全部で13名でしたかね。そのうちの2人はまだ小さな可愛らしい男の子たちでした。親子連れで参加されているのですね。

▪️今日の午前中は、仰木で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。今日は、これまでよりもたくさんの参加者がお越しになりました。全部で13名でしたかね。そのうちの2人はまだ小さな可愛らしい男の子たちでした。親子連れで参加されているのですね。

▪️人数が多いと、農作業も捗ります。今日は前回と同じ、ニンジンの畝の雑草を抜く作業です。驚きましたが、ニンジン、短期間(前回は1月12日)でもきちんと成長していますね。嬉しかったです。雑草を抜いた後は、ホウレンソウとコカブを収穫しました。参加者の皆さんは、非常に低価格で収穫したホウレンソウとコカブを購入されました。もちろん、私も。結構な量があったので、お向かいさんにもお裾分けさせていただきました。このホウレンソウ、仰木の直売所でも販売しましたが、あっという間に売り切れてしまったそうです。

▪️昼食は、収穫したばかりのホウレンソウを使ってパスタです。普通の小麦粉のパスタ、私の場合は血糖値が上がるので食べるわけにいきません。ということで、いつもの豆を使ったパスタです。

▪️理事長を務める特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、これから、このプロジェクト少しずつ成長させていくための支援をさせていただきます。検討すべきことがたくさんあります。まずは、体制づくりですかね。いろんな参加の仕方があって良いと思っています。今日のように手軽に参加したい方達、もう少し積極的に年間を通して栽培計画や農作業に取り組みたい方達、さらには将来の新規就農と有機農業のスキルアップ目指す方達、そのような多様な参加を可能にする仕組みが必要ですね。

直売所のホウレンソウ

▪️大津市の仰木の農家と、隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、そこで農家の指導のもと有機農業に取り組んでいくプロジェクトに取り組みます。理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。

▪️この仰木には「わさいな」という直売所があります。今日は、生産のお手伝いをしたホウレンソウが、直売所で販売されました。テスト販売のようですね。昨日、指導してくださっている農家の方から、「明日『わさいな』で販売します」との連絡をいただいていました。柔らかくて、美味しいホウレンソウです。ということで、一緒にプロジェクトに取り組んでいる桂さんの投稿をシェアさせていただきます。

仰木での農作業、ホウレンソウの収穫

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めているのです。今日で5回目でした。これまでの農作業ですが、以下のとおりです。

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。その前に、耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めているのです。今日で5回目でした。これまでの農作業ですが、以下のとおりです。

⚫︎10月22日:耕作放棄地の除草作業を行いました。

「農業体験プレイベント」

⚫︎ 11月13日:玉ねぎの苗を植えました。野菜の種も植えました。

仰木の野菜畑で農作業

⚫︎ 12月11日: 葉っぱが伸びてきた小カブと大カブ(聖護院大根)の間引き、ホウレンソウの種まき、それから寒さから守るためにシートで覆いました。

仰木の畑で冬の準備

⚫︎ 12月25日:種から育てた、キャベツとケールの苗を植えました。

仰木の畑でキャベツとケールを植えました。

⚫︎そして今日、1月12日:ニンジン畑の除草作業を行いました。そして、育ったホウレンソウを少し収穫しました。これは、お土産です。

▪️写真について説明しておきます。上段左は、今日、除草作業を行なったニンジン畑です。この写真を撮った時は、まだ手前のところしか除草できていませんが、5人がかりで綺麗にしました。ニンジン畑の右側、黒いマルチシートを被せてある畝が2列並んでいます。左の畝、これはキャベツとケールの畑です。右の畝、タマネギ畑です。両方ともまだ大きな変化は見られませんが、春になるとこれが立派なキャベツやケール、そしてタマネギになるのだそうです。上段右は、今日、収穫したホウレンソウ畑です。下段は、畑から写した比叡山横川中堂方面になります。仰木は比叡山の麓にある集落なのです。

▪️しばらく前に降雪がありましたが、おおかたはもう融けてしまっています。今日の農作業は、ニンジンの畑に生えた雑草を取り除く除草作業です。JAŚ有機の登録はまだしていませんが、認証されるのと同じやり方で野菜を生産しています。今日は保温用のシートを外して、5人の皆さんと一緒にニンジン畑の草を取り除きました。う〜ん、なかなか難しかったですね。根から引き抜かないといけないので、右腕の筋を少し痛めてしまいました。まあ、腱鞘炎にはなっていないとは思いますが…。それから、中腰、あるいはしゃがんで草を抜くので、少々疲れたのですが、まあ、足腰はそれなりにしっかりしているので、大丈夫です。

▪️この畑、もともと水田なので、土の粘り気が強く、雪解けの水で畝と畝の間がぬかるんでいました。畑に足を取られてけっこう大変です。指導してくださっている農家の方のお話によれば、落ち葉等を入れていくと、もう少しサラッとした畑になっていくとのことでした。それと、畝と畝の間のスペースが狭いこともあって、歩きにくいのです。特に、私のように足のサイドが大きい者にとっては辛いところがあります。今日は農家の方ともその話もしました。次にトラクターを使う際には、もう少し畝と畝の間を広げてもらうことにしました。

▪️ニンジン畑ですが、種まきの時期が遅かったので、ニンジン自体はまだあまり成長はしていません。草を抜くときに、気をつけなければニンジンも一緒に引き抜いてしまいそうでした。まだ、そんな感じなんですが、これが立派なニンジンに成長していくのですね。楽しみです。ニンジン畑の除草作業のあとは、成長したホウレンソウを少し収穫しました。この畝の端まで収穫すると相当な量になると思います。今日は、畝の端っこの方を、自宅で消費できる程度をいただいてきました。これは、お土産です。お土産のホウレンソウ、自宅に戻ってから、冷蔵庫のベーコンと炒めてスパゲティにしていただきました。やわらかくてとても美味しかったです。ちなみに、スパゲティといっても、小麦の麺ではなくて豆を原料にした糖質の少ない麺です。糖質、気にしていますから。お土産のホウレンソウはけっこうな量になったので、ホウレンソウのレシピをいろいろ検討しなくてはいけませんね。