政治は、女性たちの気持ちや考えに向き合えているのか。

▪️「「人口を増やすのは不可能…」人口流出が止まらない地方…なぜ若い女性は東京を目指すのか?女性の本音に迫る 新潟」という記事を読みました。たまたまこういう記事を読んだわけで、あくまで本人としては「たまたま」なんですが、普段からこういう記事を気にして読んでいるから、次々に出てくるようになっているのでしょうか。「フィルターバブル」というらしいですね。それともかく(でもないんだけど…)、記事では、新潟大学を卒業して東京圏で就職した若い女性と、新潟県の高校を卒業後、千葉大学に進学し、そのまま東京で就職・結婚、14年間の会社員生活を経て新潟にUターンし起業された女性が登場します。

▪️記事の最後には、前者の若い女性が次のように語っておられます。「「なぜ若い女性は東京を目指すのか?」この問いにSさんは、「もちろん東京は企業の数が多いので、自分のやりたい仕事を求めて東京に出ていくことはあると思う。でもそれだけではなく、就職のタイミングで県外に出ても地元がある。戻る場所がある。その安心感があるからこそ、できる挑戦なのかなとも思う」と柔らかに語った」。「戻る場所がある」。地元は人生のセーフティーネットなんですね。地方の人口減少、そして人口の東京一極集中の問題に対して、政治は、このような女性たちの気持ちや考えに向き合っているでしょうか。

▪️ こういう記事も読みました。「“若者の経済不安”解消せず、子育て支援偏重 政府のズレた「少子化対策」がもたらす“最悪の未来”」です。この記事にある「優先順位を考えると、まず手を付けるべきは「子どもを持ちたいと思える経済的環境・社会的環境」の整備であることは言うまでもありません」という指摘を前提にするのであれば、多くの自治体で取り組まれている「子育て支援策」は、政策的な順位が違うということになります。「子育て支援」があるから、結婚して、子どもを持とうとは思いませんからね。

▪️もうひとつ。「「地方創生」10年かけて「地方衰退」人口減少や東京一極集中招いた理由」。この記事では、こんなことが書かれていました。「女性の活躍を巡る議論で、よく使われる言葉に「地域を(補佐的に)支える存在」「ケアの現場を支える人材」といった表現があります。けれど、今必要なのは、女性を「支える側」としてのみ語るのではなく、地域の未来を動かす主役の一人として見る視点です。」「これまで行政の評価は、「〇〇を何件改善した」「△△の数を増やした」といった「改善の数値化」が中心でした。でも、実際に地域に暮らす人にとって大切なのは、「暮らしが良くなっていく希望が持てる」「安心してこのまちで年を重ねていける」といった実感ではないでしょうか」。最後の「希望が持てる」「年を重ねていける」という部分、非常に大切だと思います。

「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」

▪️今日の午前中、「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」というイベントに参加してきました。この安曇川の河辺林は、綾羽工業さんの敷地内にあります。ただ、人の手が入らず、この河辺林には、ものすごい数の鵜が巣を作っています。巨大なコロニーが生まれているのです。鵜の数が多すぎて、その糞が河辺林の植物に大きなダメージを与えているようです。また、近隣の住宅の皆さんも困っておられるとのことでした。

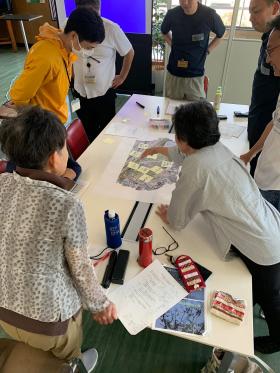

▪️今日は、このような河辺林の状況を調査をされてきた滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員の方達を中心にプロの方達から、植物や生き物に関しての報告が行われました。糞害でダメージを受けながらも、たくさんの動植物が確認されていました。動植物の報告の後は、河辺林の航空写真を眺めながら、これからどんなふうに整備していくのか、夢を語り合いました。楽しかったです。水辺環境を活かして、木道を設置してはどうかとか、枯れた竹を竹チップにして再利用してみてはどうかとか、いろいろアイデアが出てきました。この河辺林を復活させる活動は、鵜が飛び立った秋からのようです。

「仰木地域共生協議会」設立総会

▪️本日、3月16日午前10時半より仰木支所の会議室で、「仰木地域共生協議会」の設立総会が開催されました。以前このブログで報告した段階と少し団体名に変更がありました。仰木・地域共生・協議会と、「・」で区切ってご理解ください。この協議会には、「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」、「仰木学区まちづくり協議会」、「仰木を守る会」、「有機農業クラブ」、「仰木の里学区まちづくり協議会」、私が理事長をしている「特定非営利活動法人 琵琶故知新」、「仰木い〜とこ会」、そして「NTT西日本滋賀支店」が参加しています。会長は、直売所を運営する「一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木」の会長でもある堀井登さんです。そして、農村地域である仰木の各種団体だけでなく、新興住宅地の団体の会長さんも理事に就任されました。「仰木の里学区まちづくり協議会」の林勉さんです。理事は全員で5人、私も理事の1人です。そしてNTT西日本滋賀支店の皆さんは、支店のある地域の社会課題の解決に貢献しようと大変前向きに、私どもの琵琶故知新と一緒に事務局的な役割を果たしてくださっています。いつも、ありがとうございます。

▪️ 仰木に限ったことではないのですが、中山間地域から農家の高齢化や後継者不足、また農業の先行きの不透明さ等により農業から撤退するなどを原因として荒廃農地が増えています。この「仰木地域共生協議会」では、有機農業によって①農地の保全に関する事業を進めていきます。それ以外にも、②地域資源の活用に関する事業、③生活支援に関する事業、④その他目的達成に必要な事業に取り組んでいきます。耕作が放棄された荒廃農地を活用した有機栽培・有機果実の栽培を通じて、仰木に隣接する新興住宅地仰木の里を含む地域住民の皆さんや多様な主体が世代や分野を超えて繫がり、関係人口が増え、お互いに支え合う地域づくり(地域共生)に寄与することを目指していきます。

▪️このブログでも報告してきましたが、先行的に、すでに一部の耕作放棄地を除草し、JAŚ有機のやり方で有機野菜の栽培を始めています。定年退職後は、この事業に深く関わっていくことになるような気がしています。協議会の中には、個別のテーマごとにワーキンググループを作って事業を推進していく仕組みがあります。そのようなワーキンググループに、若い世代の方達に参加していただきたいなと思っています。これは私の勝手な妄想ですが、この有機農業による地域共生の取り組みがきっかけとなり、新規就農するような方達が出てくるとなおのこと素敵だなと思っています。

▪️トップの写真は、今日設立総会を開催した仰木支所の前から撮ったものです。棚田が見えますが、これは仰木の農地の一部です。荒廃農地は別のところにあります。農作業がしにくい不便な場所が多いと思います。写真の棚田の向こうに見えるのが、新興住宅地の仰木の里です。この仰木の里以外にも、いくつかの新興住宅地が連なっています。その向こうに見えるのが、琵琶湖の南湖です。南湖の向こうは守山市になります。

平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目のプレゼンテーションと選考会議

▪️昨日は、平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目の14団体の皆さんによるプレゼンテーションと選考会議が行われました。場所は、浜大津明日都の「大津市ふれあいプラザ」です。多くの団体の皆さんから活動報告をお聞かせいただき、毎年のことながら、選考委員としてとても勉強になりました。また、いくつかの団体のお話をお聞きして、とても元気が出てきました。これからの世界、先行きの見えない暗い世の中なのですが、そのような中でも「うん、そうだよね」と未来に希望を持てるようなお話でした。ありがとうございました。いくつか感想を。

▪️「伊吹山三合目 豊かな植生を守る獣害防止金属柵設置事業」は、行政と連携しながら活動されていますが、鹿の獣害から貴重な植物を守るために金属柵を設置したいと、その費用だけに特化した申請を夏原グラントにされています。夏原グラントの一般助成は3年間になりますが、2024年から3年計画で、これまでの化繊のネットを金属柵に取り替えていかれます。すごくわかりやすい、そして緊急度の高い取り組みだと思います。

▪️それから、京都の北にある京北町での「21くろやま塾の活動」。この取り組みも素敵だなと思いました。30年近く続いているとのこと。そうすると、子どもの頃に参加していた方が、京北町ではなく京都市で暮らしていても、イベントの時には子どもを連れてやってこられるのだそうです。また、Iターンの人たちも増えてきているようです。そして、夏原グラントの助成を受けたことで、活動そのものを多くの皆さんに知っていただき、社会的信用も増して、自分たちの事業を計画的に行うことができるようになったというのです。助成を受けることで、団体としてエンパワーメントされたわけですね。

▪️もうひとつは、「地域のみんなで『十禅寺川いきもの調査隊』」という取り組みです。十禅寺川というの、草津市内を流れる川です。生き物大好きな一人のお母さんが、ママ友3人を誘ってチームを作り、暮らしている地域の十禅寺川で、地域の子どもたちと一緒にいきもの調査をやっておられます。生物の研究をする大学院生、環境教育の専門家、博物館の学芸員といった専門家のサポートも受けておられます。いきもの調査だけでなく、ゴミ拾いも行うので、地域の方たちも喜ばれていると言います。生き物観察と合わせて参加者が清掃活動を行うことで、安心して川に入ることができる環境づくりを行っておられるのです。面白かったのは、比較するために甲賀市の棚田に行った時のことです。生物相が違うということよりも、棚田に関わる地元の大人の皆さんと、自分たちが暮らす地域の大人との違いに、お子さんたちが驚かれたということです。棚田の保全に取り組んでおられますから、市街地との差が出てくるのでしょう。でも、「十禅寺川いきもの調査隊」の調査結果が、地域で広く共有されると、身近な河川である十禅寺川に関心を向ける方達が増えてくるかもしれません。一般に、人びとが関心を失った環境から、劣化していく傾向が高まります。この活動がどのように成長していくのか、楽しみです。

「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の「四手井綱秀記念賞」受賞

▪️平和堂財団・夏原グラントの選考委員をしています。京滋地域で環境保全に取り組む団体の活動に対して助成をおこなっています。このたび、その夏原グラントから助成をさせていただいた高橋滝次郎さんたちの「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」が、関西自然保護機構の「四手井綱秀記念賞」を受賞されました。おめでとうございます。

▪️高橋さんたちのグループは、伊吹山の貴重な植物を鹿の食害から守るために長年にわたって活動をされてきました。ところが、鹿の食害で植物が食べられるだけでなく、そのことを原因として、とうとう麓の集落に土砂が流れ込む土砂災害まで発生してしまいました。草がなくなったために、降った雨がどんどん勢いよく斜面を流れていくのです。それが麓の土砂災害にもつながっています。もうひとつは、これまで冬の寒さによって毎年一定数が死んでいたのですが、温暖化によって積雪量が減り、越冬しやすくなっているようです。また、近年、駆除するハンターが減少し、周辺の山から伊吹山に流入してくるなどして、シカが増えているのだそうです。こちらにNHKのニュースの中で解説されています。このニュースによれば、1㎢あたり5頭が適当な頭数であるところ、伊吹山ばあいは60頭もいるようです。びっくりします。

▪️以下は、高橋さんのfacebookへの投稿です。友達限定の投稿ではないので、シェアさせいただくことにしました。このご投稿にも書かれておられますが、「先輩方から引き継いだ伊吹山での環境保全活動などをまとめたもので、地元の先輩方や一緒に活動する仲間たちのお陰なのです」とのことです。高橋さんも含めて伊吹山を「故郷の山」として大切に思っておられる方たちが、楽しみながら活動されきたようです。高橋さんは、じつにたくさんの花の名前をご存知です。幼い頃から伊吹山に親しんでこられた、「故郷の山」とは言い換えれば「うちの裏山」なんだと思います。だからこそ、活動の主体性や責任感のようなものが生まれてくるのではないでしょうか。しかし、鹿の食害が予想できないスピードで伊吹山が壊れていっていいます。こうなると行政による土木工事や、プロによる大規模な鹿の駆除も必要になります。ということで、「今後も関係機関とともに」と書かれているのだと思います。

▪️この受賞について夏原グラントの事務局や、平和堂財団の常務理事にもお伝えしました。とても嬉しいです。受賞されたことをお伝えした常務理事さんからは、「助成先がこの様な名誉ある賞を受賞された事は嬉しい限りです」とのメッセージもいただきました。関係者としても、高橋さんたちの受賞を誇りに思っておられるのではないでしょうか。

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(1)

▪️昨日は、野洲市で開催された「ビワマスフォーラム」に参加しました。参加してとてもよかったと思っています。前半は、いろんな方達が横につながって、野洲市の家棟川にビワマスが遡上して産卵できるようにしてきた取り組み。いろんな方達とは、市民団体や自治会、企業、専門家、行政の皆さんです。これらの皆さんが2015年に「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」を結成されました。具体的な取り組みですが、川の途中にある落差工に魚道を設置し、河床に砂利を入れて耕し、ビワマスが産卵しやすくして、加えて、産卵期は密漁がないようにパトロールをしながら、産卵にやってくるビワマスの数を数え、死んだビワマスは回収して、お腹の中に残った卵の数を一粒一粒数えてデータをとる…そういう地道な活動を、市民や家棟川の近くにお住まいの地域住民の皆さんがモニターとなって観察するのです。

▪️ちなみに、落差工とは、「急な勾配を緩くし水の流れを弱め河床の安定を図るため、河床に落差を設ける横断工作物」のことです。そのような落差工があるとビワマスは遡上できません。ですから、試行錯誤しながら、まずは手作りの仮設魚道を作って設置しました。なかなかうまくいきません。ということで、翌年は、魚道が遡上しやすいような工夫を加えました。おそらく、よく観察された結果だと思います。そして、その次は行政の支援の元で、その手作りの魚道をそっくりそのまま金属でつくりました。しっかりした魚道になりました。これだとビワマスが遡上したようです。

▪️ところで、この家棟川は一級河川で河川管理者は滋賀県、具体的には南部土木事務所になります。こういった構造物を置くことには、河川行政は非常に難色を示します。河川を管理する立場ですから、洪水等が発生する原因にならないように厳しく管理しているのです。最初からすんなり仮設魚道の設置が認められたわけではありません。むしろ、その逆かもしれまん。しかし、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのではないでしょうか。そして、2023年には、仮設ではなく、金属で作った仮設のものとそっくり同じ形のものが本設魚道が、落差工のど真ん中につくられました。素晴らしいことです。

▪️このあたりのこと、行政と民間団体であるプロジェクトの皆さんとの間にパートナーシップが着実に生まれてきたと言い換えることができるのかもしれません。それぞれの言い分をまずはしっかり聞いて、その上で粘り強くコミュニケーションを継続していくことが大切です。こういうことが、窓口や担当者の主観で進むのではなく、をこの家棟川での双方の経験をベースに、県庁の組織の中でしっかりとした仕組みにしていってほしいです。実際、おそらくそういう方向で進んでいくのだろうなと思っています。そして、身近な河川との周囲の人びととの関係がさらに濃くなってほしいと思います。関係が希薄になるところから、環境は劣化していく可能性が高まってしまいます。大切なポイントです。

▪️そしてもうひとつは、長浜市の米川でのまちづくりの取り組みの中で、ビワマスが遡上できるようにしていきたいという取り組みになります。「長浜まちなか地域づくり連合会」の取り組みです。下水道が敷設される前、長浜市の中心市街地を流れる米川は大変汚れていたといいます。汚れた環境に人は振り向きません。身近な河川であっても、そこには社会的な距離が生まれてしまいます。そこで、米川では市民による河川清掃の取り組みも行われてきました。最近は、水質も大変良くなり、ここで米川と地域の人びとをつなぎ、米川を灰水として地域の人と人がつながっていくさまざまな活動が行われています。昨年は、「米川よろず会議」という団体が、「第16回 全国いい川・いい川づくりワークショップ in 白山手取川」で、みごとにグランプリを受賞されたそうです。

▪️そのような活動の中で、ビワマスのことが関係者の間で話題になりました。かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、「ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや」ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです。ビワマスの稚魚も見つかっていたという話だったように思います。そしてビワマスに関しては先輩にあたる「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」の皆さんと交流を始められたのです。素敵な話しですね。行政が何かお膳立てをして、そこにまるで動員されるかのように環境保全活動が始められる…というのとは全く違っています。もちろん、河川のことですから行政も関ってはきますが、民間の力でという点が非常に大切だと思います。そのような力を引き出す力がビワマスにはあるのです。このような動物のことを「環境アイコン」と呼ぶ専門家もおられますが、環境アイコンとしてのビワマスを通して野洲市と離れた長浜市でも活動が連携されているのです。素敵だと思います。

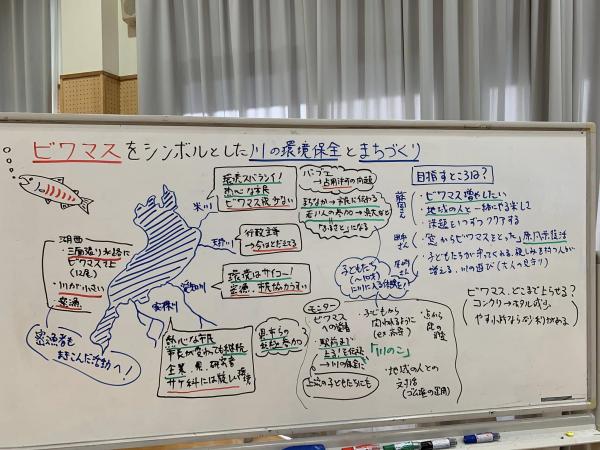

▪️2つの取り組みの報告の後は、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。進行は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で家棟川の活動にも深く関わっている佐藤 祐一さんです。この意見交換の内容については、べつも投稿で少し詳しく説明したいと思います。このブログは、基本、個人的な新編雑記のようなものなのですが、今日はやっとタイトルにふさわしい内容になりました。下の写真は、後半の司会進行をされていた佐藤さんが、コメンテーターの皆さんが大切な発言をされるたびにホワイトボードに書かれたものです。面白いですね。

▪️昨日は自宅の車が使えなかったこともあり、電車での移動になりました。最寄駅のJR野洲駅からもちょっと距離があるからどうしようかなあと思っていました。タクシーでも結構な金額がかかりそうでした。片道1時間ほどですかね。今は自宅にこもって仕事をすることが多いので、もっとウォーキングをしなくてはいけないし、歩こうかと思っていましたんですが、辻村耕司さんと辻村琴美さんのご夫妻が、野洲駅と会場との間を往復してくださいました。ありがとうございました。助かりました。

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(1)

▪️昨日は、野洲市で開催された「ビワマスフォーラム」に参加しました。参加してとてもよかったと思っています。前半は、いろんな方達が横につながって、野洲市の家棟川にビワマスが遡上して産卵できるようにしてきた取り組み。いろんな方達とは、市民団体や自治会、企業、専門家、行政の皆さんです。これらの皆さんが2015年に「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」を結成されました。具体的な取り組みですが、川の途中にある落差工に魚道を設置し、河床に砂利を入れて耕し、ビワマスが産卵しやすくして、加えて、産卵期は密漁がないようにパトロールをしながら、産卵にやってくるビワマスの数を数え、死んだビワマスは回収して、お腹の中に残った卵の数を一粒一粒数えてデータをとる…そういう地道な活動を、市民や家棟川の近くにお住まいの地域住民の皆さんがモニターとなって観察するのです。

▪️ちなみに、落差工とは、「急な勾配を緩くし水の流れを弱め河床の安定を図るため、河床に落差を設ける横断工作物」のことです。そのような落差工があるとビワマスは遡上できません。ですから、試行錯誤しながら、まずは手作りの仮設魚道を作って設置しました。なかなかうまくいきません。ということで、翌年は、魚道が遡上しやすいような工夫を加えました。おそらく、よく観察された結果だと思います。そして、その次は行政の支援の元で、その手作りの魚道をそっくりそのまま金属でつくりました。しっかりした魚道になりました。これだとビワマスが遡上したようです。

▪️ところで、この家棟川は一級河川で河川管理者は滋賀県、具体的には南部土木事務所になります。こういった構造物を置くことには、河川行政は非常に難色を示します。河川を管理する立場ですから、洪水等が発生する原因にならないように厳しく管理しているのです。最初からすんなり仮設魚道の設置が認められたわけではありません。むしろ、その逆かもしれまん。しかし、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのではないでしょうか。そして、2023年には、仮設ではなく、金属で作った仮設のものとそっくり同じ形のものが本設魚道が、落差工のど真ん中につくられました。素晴らしいことです。

▪️このあたりのこと、行政と民間団体であるプロジェクトの皆さんとの間にパートナーシップが着実に生まれてきたと言い換えることができるのかもしれません。それぞれの言い分をまずはしっかり聞いて、その上で粘り強くコミュニケーションを継続していくことが大切です。こういうことが、窓口や担当者の主観で進むのではなく、をこの家棟川での双方の経験をベースに、県庁の組織の中でしっかりとした仕組みにしていってほしいです。実際、おそらくそういう方向で進んでいくのだろうなと思っています。そして、身近な河川との周囲の人びととの関係がさらに濃くなってほしいと思います。関係が希薄になるところから、環境は劣化していく可能性が高まってしまいます。大切なポイントです。

▪️そしてもうひとつは、長浜市の米川でのまちづくりの取り組みの中で、ビワマスが遡上できるようにしていきたいという取り組みになります。「長浜まちなか地域づくり連合会」の取り組みです。下水道が敷設される前、長浜市の中心市街地を流れる米川は大変汚れていたといいます。汚れた環境に人は振り向きません。身近な河川であっても、そこには社会的な距離が生まれてしまいます。そこで、米川では市民による河川清掃の取り組みも行われてきました。最近は、水質も大変良くなり、ここで米川と地域の人びとをつなぎ、米川を灰水として地域の人と人がつながっていくさまざまな活動が行われています。昨年は、「米川よろず会議」という団体が、「第16回 全国いい川・いい川づくりワークショップ in 白山手取川」で、みごとにグランプリを受賞されたそうです。

▪️そのような活動の中で、ビワマスのことが関係者の間で話題になりました。かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、「ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや」ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです。ビワマスの稚魚も見つかっていたという話だったように思います。そしてビワマスに関しては先輩にあたる「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」の皆さんと交流を始められたのです。素敵な話しですね。行政が何かお膳立てをして、そこにまるで動員されるかのように環境保全活動が始められる…というのとは全く違っています。もちろん、河川のことですから行政も関ってはきますが、民間の力でという点が非常に大切だと思います。そのような力を引き出す力がビワマスにはあるのです。このような動物のことを「環境アイコン」と呼ぶ専門家もおられますが、環境アイコンとしてのビワマスを通して野洲市と離れた長浜市でも活動が連携されているのです。素敵だと思います。

▪️2つの取り組みの報告の後は、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。進行は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で家棟川の活動にも深く関わっている佐藤 祐一さんです。この意見交換の内容については、べつも投稿で少し詳しく説明したいと思います。このブログは、基本、個人的な新編雑記のようなものなのですが、今日はやっとタイトルにふさわしい内容になりました。下の写真は、後半の司会進行をされていた佐藤さんが、コメンテーターの皆さんが大切な発言をされるたびにホワイトボードに書かれたものです。面白いですね。

▪️昨日は自宅の車が使えなかったこともあり、電車での移動になりました。最寄駅のJR野洲駅からもちょっと距離があるからどうしようかなあと思っていました。タクシーでも結構な金額がかかりそうでした。片道1時間ほどですかね。今は自宅にこもって仕事をすることが多いので、もっとウォーキングをしなくてはいけないし、歩こうかと思っていましたんですが、辻村耕司さんと辻村琴美さんのご夫妻が、野洲駅と会場との間を往復してくださいました。ありがとうございました。助かりました。

展示会「みる、みつける、ケア展 ──ちいさなケアのみつけ方」

▪️日常にあふれるケアをみつけるために「みる、みつける、ケア展 ──ちいさなケアのみつけ方」という展示会が開催されていたことを知りました。「ご来場いただいた方が日常にあふれるちいさなケアをみつけられるようになること」を目指した展示会のようです。もちろん、ケアのといった時、すぐに頭に浮かんでくるのは自分以外の他者ということになります。この展示会を監修した岡野八代さんは、次のように述べておられます。

中世ドミニコ会の修道士が、〈人間はケアする人びとhomines curans〉と、複数形で表現したことがあります。

他方で、わたしがケアの力を感じたある映画では、他者と交わることを避けていたひとが、花壇の花の世話をすることで他者にも少しずつ心を開いていきました。

ケアが向かう対象は、人間だけとは限りません。本展示会は、ケアする・される経験について、みなさんが振り返る機会となることを願って企画されました。ケアは自分の外に関心を向けることのように思われがちですが、今日みなさんが気づかれるのは、ケアを通じて自身と向き合い、自分のなかにいくつものケアの記憶が混在していることなのかもしれません。

そのちいさなケアの混在は、モノや他者、そして世界に囲まれているわたしたちのなかにこそ、見知らぬ世界が広がっていることを伝えてくれるでしょう。

▪️気になったのは、他者の存在だけでなく、「それ以外にも多様なものがケアの対象になる」という部分でした。滋賀県でいえば、家族や知人の健康だけでなく、琵琶湖のことも配慮した70年代の「石けん運動」のことが頭に浮かんできます。また現在取り組まれている、ビワマスの遡上して産卵がうまくできるように魚道を設置し、河床をツルハシで耕す等の「小さな自然再生」もケアなんじゃないのかなと思います。環境問題や自然保護とケア。ケアを媒介に生まれる人びとの連帯。展示会では、ペットのケアをすることで、自分がケアされていることに気がついた…ということが書いてありましたが、これと同じことが環境に関わる様々な活動の中に見られるのではないのかな。とても、大切なことだと思います。

▪️以前、「生物多様性しが戦略2024」を作るためのお手伝いをしていた時、「守りをする」という言葉が出てきました。赤ちゃんの守りをする…というのは当然ですが、田んぼの守りをするとか、山の守りをするとか。自然環境が持っている維持され可能性が花開くように、その横にいてお世話をするという感じかな。これってケアと限りなく近いと思います。自分にとっての損得ではなくて、いろいろ考える前に体が動き出している、そうせざるを得ない、そんな感じかな。

仰木での農作業

▪️今日の午前中は、仰木で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。今日は、これまでよりもたくさんの参加者がお越しになりました。全部で13名でしたかね。そのうちの2人はまだ小さな可愛らしい男の子たちでした。親子連れで参加されているのですね。

▪️今日の午前中は、仰木で農作業に取り組みました。農家と隣接地域の住民とが協働することで、耕作放棄地を農地に復活させ、有機農業に取り組んでいくプロジェクトの農作業です。今日は、これまでよりもたくさんの参加者がお越しになりました。全部で13名でしたかね。そのうちの2人はまだ小さな可愛らしい男の子たちでした。親子連れで参加されているのですね。

▪️人数が多いと、農作業も捗ります。今日は前回と同じ、ニンジンの畝の雑草を抜く作業です。驚きましたが、ニンジン、短期間(前回は1月12日)でもきちんと成長していますね。嬉しかったです。雑草を抜いた後は、ホウレンソウとコカブを収穫しました。参加者の皆さんは、非常に低価格で収穫したホウレンソウとコカブを購入されました。もちろん、私も。結構な量があったので、お向かいさんにもお裾分けさせていただきました。このホウレンソウ、仰木の直売所でも販売しましたが、あっという間に売り切れてしまったそうです。

▪️昼食は、収穫したばかりのホウレンソウを使ってパスタです。普通の小麦粉のパスタ、私の場合は血糖値が上がるので食べるわけにいきません。ということで、いつもの豆を使ったパスタです。

▪️理事長を務める特定非営利活動法人「琵琶故知新」としても、これから、このプロジェクト少しずつ成長させていくための支援をさせていただきます。検討すべきことがたくさんあります。まずは、体制づくりですかね。いろんな参加の仕方があって良いと思っています。今日のように手軽に参加したい方達、もう少し積極的に年間を通して栽培計画や農作業に取り組みたい方達、さらには将来の新規就農と有機農業のスキルアップ目指す方達、そのような多様な参加を可能にする仕組みが必要ですね。

『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️著者の土井さんは近江鉄道線活性化再生協議会の座長を務められた方です。土井さんは、実際に近江鉄道に乗り、また様々な資料に目を通すことで、この鉄道はまだまだ廃止する状況ではないことを確信されました。そして、まずはデータを読み込み、近江鉄道の再生の道を描かれました。この新書はその再生のプロセスを紹介されているようです。ようですというのは、これから読むので…。

目 次

はじめに1.地域の足=全国の地域鉄道の96%が赤字!?

1‐1 「まち」が抱える「様々な不安」と移動の関係

1‐2 移動手段としての自動車と公共交通

1‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題が急浮上2.近江鉄道ってどんな電車?――辛苦是経営って何?

2‐1 近江鉄道の概要

2‐2 独特のレトロ感をいまに残す近江鉄道

2‐3 赤字が続いている近江鉄道3.鉄道の存廃問題と上下分離方式

3‐1 鉄道を動かすために必要となるお金――経費

3‐2 なぜ鉄道の赤字が問題になるのか?

3‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題と対応策

3‐4 上下分離方式という存続方策4.近江鉄道のギブアップ宣言で延命か再生か、それとも廃線か?

4‐1 ギブアップ宣言と、その受け止め方

4‐2 近江鉄道の努力と存続の価値を見出す

4‐3 衝撃→不信→結束、関係者はどう前を向いたのか5.近江鉄道存廃について白熱の議論――任意協議会はじまる

5‐1 任意協議会と地域公共交通総合研究所の報告書

5‐2 「地域公共交通ネットワークのあり方検討調査報告書」の概要

5‐3 存廃問題の最大の焦点と、さらに続く白熱議論

5‐4 存続、そして次の展開へ。動き出した議論

5‐5 近江鉄道沿線自治体首長会議でも、白熱議論6.山あり谷ありのプロセスを乗り越えて法定協議会スタート

――なぜみんなが同じ方向を向くことができたのか?

6‐1 近江鉄道の「ギブアップ宣言」の三日月滋賀県知事の受け止め方

6‐2 法定協議会:開始早々の会長からの先制パンチ

6‐3 データとファクトを共有して一気に結論へ

6‐4 理解を深めた大人の遠足7.全線存続に向けて一歩ずつ

7‐1 次の一手は存続形態を決めること

7‐2 沿線自治体の費用負担割合の決定

7‐3 法定計画とデータを見ない意見の克服8.沿線の人々や企業が近江鉄道再生の背中を押す

8‐1 沿線の人々との接点の拡大

8‐2 2022年10月の「全線無料デイ」:もし空振りだったら……。

8‐3 市民からの発言「鉄道は道路整備と同じ感覚になる」終章 上下分離、新生近江鉄道出発進行

参考資料

おわりに

謝辞

▪️鉄道に深い関心をお持ちの皆さんであれば、目次からでもいろいろわかるのではないかなと思います。書名にある「血風録」、これは司馬遼太郎の『新撰組血風録』が有名なようですが、なんだか血生臭い印象ですよね。それほど、鉄道事業者と沿線自治体の間にはちゃんとしたコミュニケーションもなく、当初、関係は最悪だったようです。そのような状況から、どうやって上下分離方式(公有民営方式、近江鉄道株式会社と一般社団法人近江鉄道線管理機構)で再スタートできるまでに至ったのか。コミュニケーション不足や相互不信をどのように乗り越えて、前向きに合意することができたのか。その辺りを勉強させていただきます。春からの授業でも学生の皆さんに紹介してみようかなと思っています。