「基礎ぜミナール」のこと

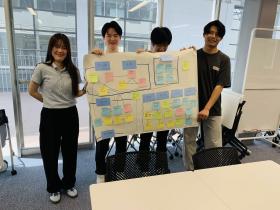

▪️木曜日の1限は、9時15分から「基礎ゼミナールA」です。今日は、先週の続き、「KJ法を体験する」です。KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎さん(1920年~2009年)が考案した、情報整理の手法です。先週は、「大学4年間をどのようにすごせばよいのか」をテーマに、ブレンストーミングをしてたくさんのポストイットカードに意見を書き出しました。そして、それらを分類整理するところまでやってみました。今日は、それを模造紙に配置し、貼り付け、意見のまとまりであるグループやポストイットカードの間の関係についても検討して、その関係を線や矢印で示しました。まあ、うまくできたかどうかは別にして、様々な情報を整理して、そこに論理の道筋をみつけるという経験はできたのかもしれません。

▪️「KJ法を体験する」の後は、ノートテイキングに関する取り組みも行いました。基礎ゼミナールのすべての28クラスで使用しているテキスト『アカデミック・スキルズ』の第2章「講義を聴いてノートを取る」に書かれていることに十分に注意して、そして自分なりの工夫も加えながら、全員が必修で履修している授業「社会学への招待」で実際にノートを取ってもらいました。この「社会学への招待」は3人の教員が担当していて、学生の皆さんは、それぞれのクラスに配属されています。ということで、教員別にわかれてお互いのノートを見せ合いました。それぞれのノートの優れているところを評価しあいました。高校までは、先生が黒板に書いた内容をそのままノートに書き写すだけの人がほとんどでしたが、今回は神経を集中させて、きちんと考えながらノートを取ることができたようです。ノートを考えながらきちんと取ることができると、講義をより興味深く聴くことができるようになりますし、講義の内容も記憶のなかに定着してきます。皆さん、頑張っておられました。

▪️2限にはさまざまな事務仕事の処理をして、午後からは「基礎ゼミナール」に関して、担当教員で懇話会を開催しました。FD活動の一環です。担当教員は全員で28人いますが、今日は忙しいなか都合をつけて約半数の教員が参加してくださいました。参加者は少ないだろうなと思っていましたが、予想を超えた参加があり嬉しかったです。

▪️今日の懇話会では、「基礎ゼミナール」のなかで、それぞれの教員が行なっている様々な工夫や実践を知ることができました。今日の懇話会ではそのアイデアを一定程度共有することができました。素晴らしいと思う工夫や実践については、お互いに学び合うことができます。素晴らしいと思うことは、真似をしたり、参考にしたりすることができます。それから、新カリキュラムのなかでの「基礎ゼミナール」の位置付け、4・5セメスターに開講される「公共社会学」との関係等についても、意見をいただくことができました。「公共社会学」を履修することの前段階として、「基礎ゼミナール」ではどのようなことをゆるやかな共通の目標として設定すればよいのか、もう少し考える必要がありそうです。付け加えれば、社会学を専門とする教員だけでなく、社会福祉学や他の分野を専門とする教員もいますから、このあたりのことについても、もう少し丁寧に教員間で工夫をしていかねばなりません。

▪️とはいえ、時々、こうやって懇話会を開催し、情報や意見を交換することで、良い意味での様々な微修正がかかり、カリキュラム全体に対しても貢献できるのではないかと思っています。今日は、ご多用のなか教務課職員の方も参加してくださいました。ありがとうございました。

「叡智を結集」するために。

▪️今日は、政策学研究科長が研究室に来られました。いろいろ今後の展望に関して意見交換しました。

▪️今年度から社会学部が深草キャンパスに移転しました。このことを契機に、深草キャンパスを「社会科学を軸に叡智を結集することにより生み出される新たな『知』で、社会課題の解決や共通価値の創造を実現するキャンパス」にしていくことを大学としては目指しています。

▪️問題は、まずは、どうやって「叡智を結集」していくのか、実現していくのかということになります。そこからスタートということになります。同じキャンパスにいるだけでは、そのような「叡智を結集」するような取り組みは自然に発生はしません。教員は、それぞれ自分の世界(ディシプリン)をもっており、その世界の殻のなかに閉じこもる傾向があります。そのような傾向があるなかで、「叡智を結集」していくためには、時間やアイデアが必要ですし、とても手間がかかります。

▪️今日は短時間でしたが、そのための意見交換のようなことができたのではないかと思います。定年退職が目の前にせまってきていますし、若い教職員の皆さんのお邪魔になってはいけないので、静かにしているべきなんですが、今日のように意見を求められればお話しはします。本当は、一緒に汗もかけたらよいのですが、残念ながらそのような時間は私にはもうありません。

「基礎ゼミナール」、「階段主義者」、教員間の交流。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️新カリキュラムの「基礎ゼミナール」では、すべてのクラスで共通のテキストが決められています。『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』です。このテキストを活用しながら、グループワークを通して大学の学習に関して学んでいくことになります。この共通テキストに加えて私の基礎ゼミでは、『「日本」ってどんな国? 国際比較テータで社会が見えてくる』(ちくまプリマー新書・本田由紀)をサブテキストとして読んでいく予定にしています。こういった木曜日1限の学内での演習以外に、1日だけ学外実習にも出かけようと思っています。京都市内ですけどね。

▪️「基礎ゼミナール」の教室は、4号館の5階です。朝、地下鉄「くいな橋」駅の階段を登り、研究室のある「聞思館」の4階まで階段を登り、そして4号館の5階まで階段を登ります。もともと「階段主義者」(エレベーターやエスカレーターをできるだけ使わない)なのですが、深草キャンパスに来てから、さらに階段を使うことが多くなりました。せっかくですから、階段の上り下りで健康維持に努めます。

▪️ところで、これまで異なる学科の教員とは、特にコロナ禍以降、会議のオンライン化が進んだことから、ほとんど話をする機会がありませんでした。実際に会って世間話をすることって、とても大切なことなんですけどね。1学科体制になったわけですから、そのような状況を少しでも改善できたらなあと思いますが、どうなるでしょうね。個人的には、政策学部の教員の皆さんとも、もっと交流してみたいとも思っています。そのようなチャンスが生まれてほしいです。「基礎ゼミナール」の教室からは、比叡山や東山がよくみえます。京都の大学で働いていることを実感しています。

【追記】▪️今日のグループワークでは、4つの班にわかれて、高校までの勉強と大学での勉強とでは何が違っているのか。入学後1ヶ月が経過して感じていることを話し合ってもらいました。班ごとに発表してもらったものを、パソコンでメモったものです。

1班

・ひとつひとつの授業の時間が長い。

・理系科目がなくなった。(←社会学部だからですが、教養教育科目の選択必修科目では、自然科科学系基幹科目を2単位以上履修しなければなりません。)

・専門的な授業が増えた。

・授業の人数が多い。(←高校までのようにクラスが固定していているわけではありませんからね。)

・高校は受け身。大学は主体的。(←主体的に授業を受けるってどういうことでしょうね。)

・体育がなくなった。

・自分で考えることが多くなった。(←そのように自覚しているのは良い傾向です。)

・レポートが多くなった。

・大学の勉強では決まった答えがない。

・通学時間が長い。(←勉強とは直接関係ないのかもしれませんが、長い通学時間も有効に使ってください。)

・パソコンが必要になった。(←高校まではタブレットだったようです。最近の高校のことがよくわかっていなくて…)

・制服ではなくなった。(←これも勉強とは関係ありませんが、制服がなくなるって、何を着ていくのか考えるのが大変だし、服は限られているし、困るようです。)2班

・中国の高校。朝6時半から夜の11時まで勉強。日本と比べて…(←中国からの留学生です。たいへん厳しい受験競争のことを話してくれました。)

・大学の授業は主体的に聞かないと身につかない。(←黒板をただ単にノートに書き写しているだけでは、何も身につきませんからね。)

・テストが少ない。定期テストがない。(←中間試験、期末試験といったものはありませんが、前期と後期の終わりにちゃんと試験期間はあります。)

・やりたい授業がとれる。高校までは、受けさせられていた。3班

・高校までは決まったことをやらされていた。大学は自由に自分の好きなことを学べるる。

・大学の授業は深くて専門的。

・クラスの人数が授業によって異なる。

・高校は休んでもなんとかなるけれど、大学は単位が取れない。卒業できない。(←大学は自由だけど、自分でしっかり考えなければ、大変なことになります。)4班

・自分の好きな専門的なことが学べる。

・授業の人数が多い。

・レポート課題がよく出る。

・強制的にノートとりなさいと言われない。自分からノートを取らないといけない。(←授業でのノートの取り方、勉強しましょう。)

・クラスが決まっていない。

・ただの暗記ではなくて、自分で問題をみつけて解決していくという形態。

「基礎ゼミナール」のクラス会

▪️今日は、新入生が必修の「基礎ゼミナール」の「クラス会」が行われました。勤務する社会学部が、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転し、3学科体制から改組を行い1学科体制となり、カリキュラムも一新しました。そのカリキュラムのもとで、新入生全員が「基礎ゼミナール」に所属することになっています。今日は9時半から、その「クラス会」の前に、新校舎である慧光館の大講義室に全員が集まりました。まず、9時半から新しいカリキュラムの体系や資格課程についての説明が、教務主任や担当教員からありました。10時半からはいよいよ「クラス会」です。新入生が28クラスに分かれて、それぞれの担当教員のいる演習室へと移動しました。自己紹介等は、来週以降の授業で行うとして、今日は少しだけやりとりをしたあと、キャンパスツアーに出かけることにしました。

▪️今日は、新入生が必修の「基礎ゼミナール」の「クラス会」が行われました。勤務する社会学部が、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転し、3学科体制から改組を行い1学科体制となり、カリキュラムも一新しました。そのカリキュラムのもとで、新入生全員が「基礎ゼミナール」に所属することになっています。今日は9時半から、その「クラス会」の前に、新校舎である慧光館の大講義室に全員が集まりました。まず、9時半から新しいカリキュラムの体系や資格課程についての説明が、教務主任や担当教員からありました。10時半からはいよいよ「クラス会」です。新入生が28クラスに分かれて、それぞれの担当教員のいる演習室へと移動しました。自己紹介等は、来週以降の授業で行うとして、今日は少しだけやりとりをしたあと、キャンパスツアーに出かけることにしました。

▪️RECの創業支援ブース、キャリアセンター、情報メディアセンター、教学部/教職センター、社会学部教務課、グローバル教育推進センター、ラーニングコモンズ、図書館、生協、学生部、保健管理センター、セブンイレブン、社会学部プロジェクトワークルーム…順番に回りました。創業支援ブース、キャリアセンター、社会学部教務課では、職務でお忙しい中職員さんが簡単な説明をしてくださいました。ありがとうございました。特に、創業支援ブースの野澤さんには特別にお世話になりました。大学の中には、学生の皆さんを支援するための様々な部署があることを知っていただけたかと思います。少しずつ大学に慣れていただくしかないのですが、キャンパス内をご自身でも「探検」していろんな「発見」があったらいいなと思っています。

▪️午後からは、社会学部の先輩たちが「新入生歓迎会」を催してくれました。私も最後までではないですが、参加させていただきました。私の基礎ゼミナールは、7割ほどの方達が参加して歓迎会のアトラクションでを楽しまれました。私も一緒に楽しみました。すぐに打ち解けた雰囲気になって、これからのゼミナールも楽しくできるのではないかと思います。最後は、ビンゴゲームだったようですが、「基礎ゼミナール」の担当者会議が開催されるため、途中が抜けさせていただきました。新入生と楽しい時間を共有できて有意義でした。

▪️「基礎ゼミナール」は新カリキュラムの新しい授業なので、予想外のこと、至急に対応しないといけないこと、そのようなことが発生するでしょう。また、授業を行いつつ気がついたことやアイデアについては、担当者間で共有して、この授業の運営をさらに良い方向に持っていかねばなりません。これからのこの授業の展開を楽しみにしています。私は定年退職まであと2年なので、今年の新入生の皆さんが卒業する時には、大学にはいません。少し寂しい気持ちもありますが、大学入学後の初年時の教育はとても大切なので、そんなこと言っていられません。

【追記】▪️教務課の職員さんとのやりとりで、「午前の学生を前にしての先生方の姿がとても生き生きとしていたのが印象的でした」、「先生が生き生きとすると学生さんも生き生きとしてるなぁと見ていて思いました」と語っておられました。その通りですね。教師は、学生に活かされているし、その気持ちは全ての人にではないけれど学生さんたちにも伝わるのだと思います。

学会誌を断捨離

▪️勤務する社会学部が瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転するので、昨日も引越し作業でした。研究室にあったというか、溜まっていた学会誌を全て処分しました。学会誌、大学の図書館にもあるし、最近はネットでも読めるものも多く、どうしても残そうと思う3つの学会誌だけ残しました。それから処分した学会誌のうち、自分の論文が掲載されているものと、知人の論文が掲載されているものは残しました。あとは全て処分しました。気持ちがスッキリしました。

▪️まだまだ作業は続きますが。処分した書籍、学会誌、紙資料等の類は、空いている研究室に運び込むことになっています。しかし、受け付けてもらえるのが、確か26日までだったかな。ということで、焦っています。他にもしないといけないことがあるので。いろんなことが集中して目詰まりしてくると厳しいですね。今日は自宅で終日仕事をしました。進捗がありました。以前、パソコンに向かって集中して仕事をしているとメニエール病になったことが2回ほどあるので、パソコンを使用する際に姿勢にはかなり気をつけています。明日も自宅で仕事をしますが、研究室の「断捨離」、あともう2日は必要かなと思っています。

▪️「断捨離」の「快感」ってあるんですよね。精神的にも、なんだか身軽になります。深草キャンパスに引っ越ししたら、今度は、2年後の定年退職に向けて、書籍のPDF化とか、書籍の売却、譲渡等を進めないといけません。小さな家には、入りきれませんから。でも、たくさんの書籍を自宅に持ち帰ったとして、PDF化したもを持ち帰ったとして、どうするんでしょうね。まあ、勉強というか研究は細々と続けるとは思いますが、たくさんの本を持って帰る必要があるのかな。

▪️それはともかく、学会誌を処分しながら、若いときのことを思いだました。大学院修士課程でお世話になった加藤春恵子のことを思い出したのです。私は、先生の演習を履修していました。先生とはいろんなやりとりがありましたが、こんな私でも時折評価してくださることがあり、今も自分にとってとても大切な記憶になっています。

▪️その加藤先生、ある時、今回の私のように、溜めておられた学会誌を一気に全部処分されました。その時のお考えは、先生の『広場のコミュニケーションへ』という本に込められていると思います。どんな本なのか、ここでは説明できないのですが、たまたま「加藤先生は、どうされているのかな」と思って調べたら、1987年に出版された『広場のコミュニケーションへ』の書評をみつけました。書評しているのは、好井裕明さんです。当時、好井さんは、新進気鋭の社会学者だったように記憶しています。そのことが、この書評にはよく出ていますね。若いな。たまたまなんですが、この書評を読んでよかったなと思いました。学会誌を全て処分された加藤先生の気持ちがよく理解できました。

【追記】▪️この投稿とほぼ同じ内容をfacebookに投稿したところ、「公共社会学への示唆が豊かに示されていることに刺激を得ることになりました(…約40年経ってもなかなか抜け出せない問題であることも考えさせられるところです)。」というコメントをいただきました。その通りだと思います。これは個人的な考えでしかありませんが、アカデミズムやアカデミアの根底のところにある志向や内なる動機が変わらない限り、何年経っても抜け出せないように思います。公共社会学は、社会を「観察」することではなくて、自ら社会に「参与」することであり、それは「生き方」の問題でもあると思います。

来年度のことでそわそわ

▪️今日は大学に来ています。1年間、特別研究員で研究専念ということになっているので、大学に来る日は限られているのです。今日は留年している学生さんの卒業論文の対応をおこないました。それから来年度に再び担当する社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」に関する学生さんからの相談を受ける日でもありました。昼休みに、4人の学生さんがやってこられました。昼休み中、いろいろお話をすることができました。楽しかったですね~。

▪️やってこられた皆さんは、大学の4年間にしっかり自分の成長を実感できる経験をしたいと思っておられるようです。でも、所属されている課外活動(サークル)との兼ね合いとか、所属している学科の時間割との兼ね合いだとか、いろいろ考えなければならないことがありますからね。ともあれ、今日は学生さんや事務職員の皆さんと話をすることができました。あと、パソコンのパスワードのこと情報メディアセンターに相談に行きました。前期高齢者は、ネットのセキュリティの強化に追いつくだけで精一杯です。これから、どうなるんでしょうね。

▪️そうそう、社会学科の助手さんのところに行って、来年度のゼミの人数も確認してきました。今、決定しているのは22名。退職するまた退職予定の教員、研究に専念する教員がおられるため、担当する学生さんの人数も増えてきています。もう少し増えるかもしれません。来年度は、上限が24名なのだそうです。これだけの学生さんたちにきちんと卒業論文を書いてもらおうと思うとなかなか大変です。前期高齢者のおじいさんは、耐えられるでしょうか。いろいろ対策を考えねばなりません。

▪️それから来年度の深草キャンパスで開講される新カリキュラムの「基礎ゼミナール」に関する会議がありました。来年4月から入学されてくる学生の皆さんは、新しいカリキュラムで学ぶことになります。そのため、担当者が集まって、シラバスの最後の詰めの議論を行いました。もっとも、用事があって途中で退席。というのも、深草キャンパスに移転するにあたり、研究室の書籍や物品を専門の引っ越し業者さんに運んでもらうのですが、今日は、その業者さんからのヒアリングが予定に入っていたのです。全教員の研究室のものを新しい校舎の研究室に運んでもらうので、その打ち合わせです。

▪️私は、龍谷大学社会学部に勤務して21年になりますが、21年の間に蓄積した研究室の「澱(おり)」をこの機会になんとか処分しなければなりません。前向きに引越し作業に取り組もうと思っています。私の研究室は、たくさんの研究室の中でも荷物の量が「重量級」のようですね。作業困難研究室なのか…。

業者さんには私自身の引っ越し作業に時間がかかるので、業者さん詰め込み作業については後の方にしてほしいとお願いをしておきました。さて、どうなるでしょうね。

▪️というわけで、もう来年度のことでそわそわしてきました。

【追記】▪️引越し業者さんのことで、わざわざこのブログに残しておくことでもないのでしょうが、こんなこともありしまた。私の研究室の書架の本を見渡して「ご専門は環境社会学ですか?」とお聞きになり、「わたし、⚪︎ ⚪︎大学の社会学部の出身なんです」とおっしゃいました。「であれば、⚪︎ ⚪︎先生がおられたでしょう」と反応したら、「ああ、懐かしいですね〜」と。まあ、それだけのことなんですが、ここに書き留めておきます。

弁当と昆布の佃煮

▪️今日も大学に行くことになったので、冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。一応、血糖値のことを考えています。ピーマンの炒めもの、チクワの蒲焼、白いのは小蕪を炊いたん、プチトマト。ご飯は、ロウカット玄米に黒胡麻とふりかけをまぶしたもね、ウインナーと冷凍食品のミンチカツとミニハンバーグ。

▪️今日も大学に行くことになったので、冷蔵庫にあるもので弁当を作りました。一応、血糖値のことを考えています。ピーマンの炒めもの、チクワの蒲焼、白いのは小蕪を炊いたん、プチトマト。ご飯は、ロウカット玄米に黒胡麻とふりかけをまぶしたもね、ウインナーと冷凍食品のミンチカツとミニハンバーグ。

▪️出勤までに時間があったので、冷蔵庫に置いてあった出汁昆布(鍋で使いました)と冷凍庫に入れてあった山椒で、佃煮も作りました。スーパーで買った安い出汁昆布で、お店で売っているような立派な厚みのある昆布ではないし、砂糖ではなく血糖値を考えて人工甘味料のパルスイートを使っているので、見た目はイマイチかもしれませんが、味はなかなかのものでした。ご飯のお供と言いたいところですが、私は白米は食べられないので、酒の肴かな。

▪️今日は、留年されている学生さんの相談に乗ることになっています。学生さんの方から相談したいとの連絡をくれたので、ホッとしています。無事に卒業してほしいです。

学長選挙会

▪️一昨日、ひとつ前の投稿のように、午前中は仰木で農作業でした。夕方からは、深草キャンパスに移動しました。学長選挙会が開催されたからです。深草キャンパスの大教室に、龍谷大学のすべての教職員が集まり、投票を行いました。投票の間は、教室に鍵がかけられて(議場閉鎖)外に出ることができません。他大学と比較したことはありませんが、かなり厳密に、同時に、非常に民主的に選挙会が運営されているように思います。

▪️途中、集計作業で1時間の休憩が入ります。再投票の可能性もあるので、1時間の休憩後には再び戻ってこなければなりません。深草キャンパスが職場の皆さんは、研究室や事務室に移動されるのでしょうが、私のような瀬田キャンパスに勤務していると、そのような場所がありませんから、議場(大教室)で本を読んで過ごすことになりました。投票結果は、そのうちに大学のホームページで発表されています。

▪️選挙会の後は、深草キャンパスの比較的近くにある焼き鳥屋さんで、吹奏楽部の関係者3名と懇談(呑み会)を持ちました。吹奏楽部の将来のことだけでなく、これから18歳人口が当初の予想以上に急激に減少していく中で、「選ばれる大学」になるためには、何が必要なのか…そういう話になっていきました。定年退職まで残り2年なんですが、やはり今後のとはとても気になります。

▪️一昨日の呑み会で一番若い方は、今年大学に入職されたばかりの方で、まだ22歳でした。今の定年退職の制度が変わらなければ、そしてずっとこの大学で働き続ければあと43年働くことになります。43年後の大学って、どうなっているんでしょうね。推計ですが、日本の人口は9千万人を下回るようです。高齢化率は、40%にかなり近づいているようです。18歳人口はどれだけ減少しているのでしょうか。そもそも日本は、そして世界はどのような状況になっているのでしょうね。戦争、気候変動、災害、食糧不足、パンデミック…不安ばかりが先行してしまいますが。

▪️来年度勤務している社会学部は深草キャンパスに移転します。社会科学系の学部が全て深草キャンパスに集まることになります。それぞれの学部が工夫をして教育していくこと、改革を進めていくことは、これまで通りもちろん必要なことなのですが、今後は「キャンパス単位」で学部の壁を超えて連携していく教育の仕組みが必要だと思っています。18歳人口が減少していくことに対応して、教員数も職員数も減らしていかないと大学の経営は成り立たなくなります。そのために、何らかの経営の合理化を進めていく必要になってきます。しかし、それと同時に、ひとりひとりの学生ときちんと向き合って教育を行うことも必要だと思います。矛盾するようなことを書いていますが、できるところは合理化して、合理化することで生み出される時間と資金と人員を学生さんの教育に向けていくこと、その両方のメリハリをつけることが、「選ばれる大学」になる上で大切なことなのではないかと、個人的には思っています。

▪️年上の同僚で、すでに退職されている方ですが、5年ほど前のことでしょうか、「脇田さん、上手にフェイドアウトしていくんですよ」とさりげなくアドバイスをいただいたことがあります。私の大学での仕事の仕方や性格自体もよくご存知だからでしょうか。そのことが、今も記憶に強く残っています。ただ、「まだ2年あるじゃないですか。一緒にやりましょうよ」と言ってくださる教職員の方も何人もおられます。定年退職までの残りの2年間、自分自身の生き方としてどうメリハリをつけていくのか、もう少ししっかり考えなければなりません。

ゼミ選択の面談

▪️今日はひさしぶりに、学生さんたちとお話をしました。来年度の3回生ゼミの選択にあたって、いろんな教員のところを巡って話を聞き質問をされているのです。面談ですね。学生の皆さんは、志望のゼミを第1志望から第7志望まで指定の書類に書いて提出することになっています。第1志望と第2志望のゼミについては、志望理由を書くようになっています。それじゃ、第3から第7はどうなるのか…。第7ってはたして志望なのかな…。モヤモヤします。個人的にはもっとやり方があるんじゃないのかな…と思っていますが仕方がありません。現行のカリキュラムでゼミを募集するのは、2023年度入学生と2024年度入学生までです。それ以降は、新しいカリキュラムでの募集になります。

▪️今日は10名の学生さんがやってこられました。もう1人おられましたが発熱との連絡があり、来週zoomで面談を行うことになりました。ゼミとは別に、実践的な活動もしたいという元気な学生さんが結構おられました。私としては嬉しかったですね。残り2年でいろんな経験をして自分自身の成長を実感して自信を持って卒業してほしいです。私も残り2年で定年退職するので、思い残すことがないように、精一杯支援・指導させていただきます。年は特別研究員で学生さんと接することが少なく、新鮮な気持ちで学生さんたちと話しをすることができました。

ひさしぶり

▪️昨日はひさしぶりに大学へ行きました。夏期休校中に溜まってる郵便物等を受け取りに行き、研究室で仕事をしてきました。同僚には誰にも会いませんでした。キャンパスは、いろんなところに雑草が茂っていました。樹心館の前の芝生にも雑草が生い茂っていました。自分の家の庭のように草刈りをするわけにもいかず、見なかったことにしました。まだ夏休みということですね。おそらく、学生さんたちが集まるまでには、もう少し変化しているのだと思います。

▪️帰宅時、瀬田駅まで歩きました。3kmほどの短い距離ですが、1日のトータルな歩数であれば1万歩を超えることになりました。電車は大津駅で下車して、本当にひさしぶりに、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。お盆前からですから、結構期間が空いています。やはり、落ち着きますね。嬉しいことに、親しいご常連のなかちゃんもやってきました。なかちゃんとも、ひさしぶりお会いすることになりました。なかちゃんと話していると、早期に退職された原田達先生にも長い間あっていないな〜という話になりました。なかちゃんと原田先生は、マラソンを通して「仲良し」なのです。なかちゃんは、70歳を超えてフルマラソンの自己新記録を出した原田先生をとても尊敬されています。原田先生がまだ龍大に勤務されている頃は、教授会の後など、「ガス抜き」もかねてよく一緒に「利やん」でちょい呑みをしていました。今は、そういう同僚の方がおられなくなり、ちょっと寂しいですね。帰宅した後、歩数計を確認すると、10,000歩を超えていました。まずまずでしょうか。そうそう、最近、散髪をしました。どんどん頭頂部が薄くなっていくため、自宅近くの理髪店で短く刈り込んでいただきました。以前は、ポニーテールのようにしていた時もあったのですが、もう無理です。