若者のどぶろくへの挑戦

▪️NHKの「いいいじゅー!!」という番組を毎回録画しています。録画したものを全てチェックできていないのですが、最近放送されたものは2月21日の再放送分でした。強く惹かれるものがありました。鳥取県西伯郡伯耆町福岡にあるどぶろく会社の新社長にUターンした若者が就任したというお話です。その社長さんである遠藤さとみさんが、Facebookで個人のアカウントをお持ちでそこでも情報発信されていることに気がつきました。ということで、このブログでもシェアさせていただきます。

▪️地域に生まれたまちおこし会社で製造したどぶろくは大変好評だったにもかかわらず、関係者が高齢化したことやコロナ禍で存続の危機に直面しました。そこに登場したのが高橋さとみさん。「地元のいいものがなくなるのは嫌だ」と、事業の継承を決意し、次期社長に名乗りを上げたのだそうです。杜氏は、知人の請川雄哉(うけがわ・ゆうや)さんが引き継ぐことになりました。請川さんは、四国の愛媛県の出身。ということは、Iターンというか、まさに移住です。

▪️番組を拝見していて、「どぶろく」の味や製造をきちんと受け継ぎながらも、同時に、若い世代の皆さんの感性で上手に情報発信されているなと思いました。かっこいいな〜、いきいきとされているな〜と思いました。コスパとかリスクとか、そういうのよりも、「ほってはおけない」と、まず気持ちが強く動いておられるところが素敵だと思いました。「どぶろく」、糖尿病でなければいただくんですけどね〜。どぶろくは糖質が高いので…。まあ、そのことは別にして、こういう元気の良い、気持ちの良い素敵な若者たちが地方で活躍していることって、拝見していてとても幸せな気持ちになります。

【関連情報】

地方が持つ可能性を伝えたい「どぶろく上代」社長に25歳女性が内定

どぶろく上代のインスタグラム

上代の公式サイト

高橋さとみさんのnote

コンクールの前後で(3)~ウポポイ、大沼公園、函館山~

▪️全日本吹奏楽コンクール・大学の部で、龍谷大学吹奏楽部の演奏を聴かせていただいた翌日、27日から28日のことについても、少し記録に残しておこうと思います。前日は、吹奏楽部金賞受賞のレセプションが札幌のすすきのにある居酒屋で開催されました。我が家は龍谷大学吹奏学部OBOGの上道夫妻と一緒に夕食を共にしました。コンクールで龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞したことをお祝いするためですが、加えて、1週間前には、上道さんと2人で「びわ100」に出場し、100kmを完歩し一緒にゴールしたことのお祝いの食事でもありました。北海道ということもあり、上道さんが選んでくださったお店は、すすきのにあるラム肉のシャブシャブのお店でした。美味しくいただきました。そのあとは、上道さんご夫妻と一緒に金賞受賞をお祝いするレセプションの会場に移動。少しだけ顔を出して、金賞受賞をお祝いしました。少しだけというのは、翌日早くホテルを出発しなければならなかったからです。

▪️翌日は、朝6時30分にはホテルをチェックアウトして地下鉄で札幌駅まで。土地勘がないので、地下鉄を降りてからも少し迷うことになりました。札幌からは次の宿泊地、函館まで鉄道で移動するのですが、その途中2ケ所で下車して、観光をする予定になっていました。まずは、白老で途中下車。白老は、苫小牧と室蘭の間にありますが、アイヌの皆さんが多数お住まいの地域です。ここには、2020年に一般公開された「ウポポイ 国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園」があります。短い時間でしかありませんが、博物館や施設を見学しました。以下は、公式サイトに書かれている「背景・目的」です。

アイヌ文化の振興や普及啓発は、伝承者の減少、アイヌ語や伝統工芸など存立の危機にある分野の存在、また、未だなおアイヌの歴史や文化等について十分な理解が得られていないといった課題に直面しています。このような背景を踏まえ、平成21年7月、「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会」(座長:内閣官房長官)において、民族共生象徴空間はアイヌの人々が先住民族であるとの認識に基づきアイヌ政策の「扇の要」として提言されました。 ウポポイ(民族共生象徴空間)は、アイヌ文化を振興するための空間や施設であるだけではなく、我が国の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化の復興・創造等の拠点として、また、将来に向けて先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として位置づけられています。

▪️博物館の展示の解説に特徴がありました。アイヌの皆さんが自らの文化を説明するような文体になっていたからです。普通の博物館の展示解説は、第三者的に、客観的な文体を用いることが通常だと思うのですが、こちらの博物館は当事者であるアイヌの皆さん自身が説明する文体になっていました。また、こちらの施設は「民族共生象徴空間」となっていることから、アイヌ語が第一の公用語になっています。あまり時間がなく駆け足の観覧と見学でしたが、一日かけて学び体験する場所かなと思いました。

▪️残念だったことは、通常、博物館で発行されている図録の類がなかったことです。展示では十分に説明できないことについても図録で解説していただきたかったです。もうひとつ、気になったことがあります。アイヌは北海道の開拓の歴史の中で差別され抑圧されてきたわけですが、そのことが展示や施設からはしっかりと伝わってこないように思いました。確かに、一連の同化政策については展示の中で解説されていはましたが…。時間が無く、足早に展示を観覧したり、施設をめぐったからかもしれませんが、そのような負の歴史についてのもう少ししっかりとした説明があるべきではないかと思いました。共生という心地良い言葉のオブラートに包み込んで負の歴史を不可視化していくようなことに、もし結果としてであれ、この施設がそのように機能してしまうのであれば、それは困ったことだなと思います。その辺りのことに関して、博物館の研究者の皆さんはどのようにお考えなのかについても、知りたいと思いました。

▪️前日は、札幌でした。訪問した施設では、五稜星に象徴される北海道の開拓の歴史を知ることができましたが、そのような歴史の中ではアイヌの存在はよくみえませんでした。当時のアイヌは北海道以外の地域、現在のロシア領にも暮らしておられました。北海道に移住させられたことは博物館の展示から理解できました。近代国民国家の論理に翻弄させられてきたわけです。そのような事実を、当時の国際情勢、ロシアとの緊張関係という文脈に重ね合わせて理解する必要がないでしょうか。また、北海道の開拓の歴史には、アメリカが深く関与しています。そのアメリカの開拓の進め方、それは先住民政策とセットになっているわけです。そのことと、アイヌへの差別や抑圧とはどうつながっているのか、もう少し詳しい説明がどこかに(図録も含めて)あって欲しかったなと思いました。例えば、クラーク博士は、自国の先住民政策とアイヌの存在をどのように考えていたのでしょうか。はたして、そのような研究はあるのでしょうかね。

▪️引用した「背景・目的」の最後には、「我が国の貴重な文化でありながら存立の危機にあるアイヌ文化の復興・創造等の拠点として、また、将来に向けて先住民族の尊厳を尊重し、差別のない多様で豊かな文化を持つ活力ある社会を築いていくための象徴として」と書かれています。であれば、「なぜ存立の危機にあるのか」、「なぜ尊厳を尊重せず踏み躙ってきたのか」、「なぜ差別が行われてきたのか」、そのあたりのことを積極的に説明するべきではないかと思うわけです。話は少し変わりますが、帰宅後、 ETV特集「二風谷に生まれて 〜アイヌ 家族100年の物語〜」を視聴しました。このような内容です。

北海道平取町の二風谷には、アイヌ民族にルーツを持つ人が多く暮らす。貝澤太一さんもその一人。祖父と父は「二風谷ダム裁判」を提起し、初めてアイヌを先住民族と認める判決を勝ち取った。あれから30年近くがたち、何が変わり、何が変わっていないのか。太一さんは祖父と父が歩んできた過去を振り返ろうとしている。太一さんの視点から3代にわたる家族とアイヌの歴史をひも解き、日本社会とアイヌ民族の現在と未来を見つめる。

▪️この番組の中では、貝澤太一さんのお祖父様とお父様が、先住民としての土地や河川に対する権利を取り戻すために、裁判闘争をされてきたことが説明されました。そのような決然と権力と闘ってこられた上の世代に対して、太一さんは、自分自身のアイデンティティというか、自分の生き方に迷いがあるというのです。優しい方です。番組の最後の方では、もっと若い世代の捉え方や、外から二風谷に入ってこられたアイヌではないシサム(和人)の男性の経験も知ることができました。世代の間での違い。背景は簡単ではありません。少し脱線しました。この番組で紹介されたアイヌの皆さんの現在についても、ウポポイでは紹介していただきたいなと思いました。

▪️白老からは昼過ぎの特急に乗り、今度は、大沼に移動しました。最終的には、函館まで行くのですが、その途中で紅葉を楽しみたいというふうに考えていたからです。関西から新千歳空港に離陸した時は、周りの木々は美しく紅葉していて、そのことに感動しました。地元の人のお話では、今年の夏はものすごく暑かったので紅葉が遅れているということでしたが、札幌の紅葉、特に北海道大学の紅葉を楽しむことできました。大沼駅が近づくと電車からは活火山の北海道駒ヶ岳が見えてきます。この北海道駒ヶ岳の火山活動によって周囲には3つの湖沼が生まれました。かなりの広さになるのですが、1時間だけ途中下車をして湖沼の湖岸から紅葉を眺めて楽しむ予定でした。

▪️白老からは昼過ぎの特急に乗り、今度は、大沼に移動しました。最終的には、函館まで行くのですが、その途中で紅葉を楽しみたいというふうに考えていたからです。関西から新千歳空港に離陸した時は、周りの木々は美しく紅葉していて、そのことに感動しました。地元の人のお話では、今年の夏はものすごく暑かったので紅葉が遅れているということでしたが、札幌の紅葉、特に北海道大学の紅葉を楽しむことできました。大沼駅が近づくと電車からは活火山の北海道駒ヶ岳が見えてきます。この北海道駒ヶ岳の火山活動によって周囲には3つの湖沼が生まれました。かなりの広さになるのですが、1時間だけ途中下車をして湖沼の湖岸から紅葉を眺めて楽しむ予定でした。

▪️ところが、この辺りはまだ紅葉が進んでいませんでした。札幌からは鉄道に乗れば300kmほど離れています。大阪から広島あたりまでの距離になります。北海道はかなり広いので、なかなか土地に対する感覚が掴めませんね。「北海道内」とはいっても、本州の「県内」とは全く違っています。ある方から、北海道の場合、支庁が本州の県内にあたると考えた方が良いと教えていただきました。そうなんです、大沼は相当南の方に離れているのです。残念ですが、仕方がありません。再び特急に乗って函館まで移動しました。函館に到着した時は、もうすでに晩になっていました。

北海道はなぜ大きい? かつては札幌県が存在していたって本当?

▪️函館に到着した後、当初は、函館山から夜景を眺める予定でしたが、ものすごくたくさんの観光客が押し寄せるということもわかり、翌朝、タクシーを使って函館山に行くことにしました。夜景ではなく「地形」を楽しむことにしたのです。トップの写真は、その函館山から撮ったものです。正解でした。朝日の中で素晴らし風景を楽しむことができました。心に強く残る印象深い風景でした。乗車したタクシーの運転手さんも、丁寧に周りの風景を説明してくださいました。なぜ青函トンネルは下北半島ではなくて津軽半島の方なのかとか、あのあたりが歌手の北島三郎さんの故郷だとか、函館山は戦前は要塞だったので一般の市民は立ち入ることができなかったとか…。とても親切な運転手さんでした。運転手さんによれば、夏場は山頂にガスがかかっていることがあり、このような風景はなかなか見ることができないとのお話でした。ラッキーでした。

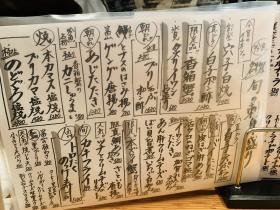

▪️せっかく北海道に来たのだからと、美味しいものもいただきました。もちろん、私は血糖値を気にしなければならないので、朝・昼の外食については苦労しました。朝・昼の外食は糖質が多いのです。写真の蟹はタンパク質ですから問題ありません。少し贅沢をしました。問題は糖質です。最終日の朝は「函館朝市」の中にあるお店で、ウニ丼いただきました。といっても小さな丼。小ぶり丼です。さらに、ご飯も少なくと注文しましたが、それでも私には多いわけです。ということで、お店の方には残してしまうことをお許しいただきました。フードロス、あかんやん…です。しかも血糖値は上がっただろうな。また、関西に戻る前に、塩ラーメンもいただきました。函館は塩ラーメン発祥の地なんだとか。でも、これも食べたらあかんやつです。血糖値をあげるやつです。さっぱりしていても、麺は血糖値をあげます。美味しかったけど、同時に、心も痛むな〜。旅行中は朝と昼の食事には、本当に困りました。

▪️函館を訪問したことをfacebookに投稿したところ、函館にお住まいで、函館のコミュニティFMでパーソナリティをされているさとうはるかさんからコメントが届きました。さとうさんは、龍谷大学社会学部の前に勤務していた岩手県立大学総合政策学部の卒業生です。卒業されたのは20数年前かと思います。函館のご出身で、新設の岩手県立大学に入学されてきたのです。さとうさんは私のゼミではありませんでしたが、仲良くしていただいた記憶があります。1学年100人の学生定員でしたから、そのようなつながりが生まれやすいのかな。さとうさんからコメントをいただき、とてもうれしかったです。

▪️今回は、龍谷大学吹奏楽部の皆さんが全日本吹奏楽コンクールに出場されることで、短期間ではありますが、このような個人的な北海道旅行をすることができました。感謝したいと思います。

コンクールの前後で(2)~五稜星のこと~

▪️25日(土)、「第75回全日本吹奏楽コンクール・大学の部」が開催される当日の午前中、北海道大学に続いて、「サッポロビール博物館」を観覧しました。「日本で最も歴史のあるビール博物館。1876年の北海道開拓事業から受け継がれるサッポロビールの歴史を体感できます」ということを売りにしている博物館です。ビールの博物館については、吹田市にあるアサヒビールミュージアムを数回見学したことがあります。こちらの博物館の場合では、「サッポロビールの歴史」を学ぶとができました。

▪️25日(土)、「第75回全日本吹奏楽コンクール・大学の部」が開催される当日の午前中、北海道大学に続いて、「サッポロビール博物館」を観覧しました。「日本で最も歴史のあるビール博物館。1876年の北海道開拓事業から受け継がれるサッポロビールの歴史を体感できます」ということを売りにしている博物館です。ビールの博物館については、吹田市にあるアサヒビールミュージアムを数回見学したことがあります。こちらの博物館の場合では、「サッポロビールの歴史」を学ぶとができました。

▪️あとで気がつきましたが、この「サッポロビール博物館」の公式サイトでは、「サッポロビール博物館 3Dバーチャルツアー」を楽しみつつ学習することができるようになっています。ひとつひとつの展示の解説も、少し小さな文字になりますが、パソコンの大画面であれば読むことができます。上に掲載した写真からは、大切な「サッポロビールの歴史」は想像できませんね。ぜひ、バーチャルな展示を通してご覧になってみてください。非常に苦労されて製造技術を発展させてこられたことがわかります。

▪️展示室は、中国そして韓国から団体観光客の皆さんがガイドさんの説明を熱心に聞いておられました。そして、展示を見終わると、試飲のコーナーがあり吸い込まれるように入り、ビールを味わっておられました。しかし、私はその試飲コーナーには入らずに、隣接するレストランで昼食をとることにしました。建物の中に入ると、独特の良い香りがします。ラム肉の焼いた時の香りです。その日の晩は、龍谷大学吹奏楽部のOBOGご夫妻と一緒のラム肉のシャブシャブを楽しむ予定になっていたので、ラム肉以外のものをいただきました。テーブルの上にはジンギスカンの丸い鉄板がおいてあったのですが…。でもビールはいただきました。

▪️ビールのジョッキには赤い星が描かれています。これは、五稜星と呼ばれています。博物館の外にある煙突(今は稼働していない)や、博物館の入り口にもこの五稜星が描かれています。1869年に「北海道開拓使」が設置されました。目的には、北海道を開拓することにあります。その「開拓使」のシンボルマークが北極星をモチーフにしたこの五稜星なのです。この五稜星のマークは、サッポロビールだけでなく、あちこちにある歴史的な建造物に描かれています。

▪️昼食の後は、札幌時計台に移動しました。典型的な札幌観光をしてきたように思います。札幌には何回か来たことがありますが、その時は仕事で来ていて観光はしなかったので、大変有名な時計台ではありますが、今回が初めての訪問になりました。公式サイトにある説明によれば札幌時計台、正式名称は「旧札幌農学校演武場」というそうです。札幌農学校は北海道大学の前身として開校されました。北海道開拓の指導者を育成することが目的です。1876年(明治9年)になります。この時計台(演武場)はクラーク博士の提言により、農学校生徒の兵式訓練や入学式・卒業式などを行う中央講堂として建設されました。この時計台の屋根の下にも五稜星が2つあります。

▪️この時はあまり深く考えていませんでしたが、翌日、白老にある「ウポポイ 国立アイヌ民族博物館、国立民族共生公園」を見学した後には、複雑な気持ちになりました。五稜星をシンボルとする”輝かしい?”開拓の歴史は、アイヌ民族にとっては自分たちの土地が侵略されていく歴史でもあるからです。「北海道は海浜から「所有化」された—明治初年開拓使土地政策とアイヌ民族—」という記事を読みました。瀧澤正さんという方の記事です。高校教師になった後、北海道大学の大学院で博士号を取得された方です。「近代的土地所有制が、それまで土地制度の確立していなかった蝦夷地=北海道において、国家権力によって施行されるプロセスと、その流れの中でアイヌ民族がどんなふうに排除され、あるいはその波の中でも生き残り得たか」をテーマに研究されています。この記事は、その研究成果をもとにしたものです。

コンクールの前後で(1)~紅葉の北海道~

▪️札幌で開催された「第75回全日本吹奏楽コンクール・大学の部」、龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞したことに関して投稿しました。昨年までは、部長を務めていたので、課外活動に同行する教員として出張していました。今年からは部長に栗田修治先生が就任されたことから、コンクールで龍谷大学吹奏楽部の演奏を、それも昨年度で監督を退職された若林義人先生の指揮のもとでの演奏を直接聴こうというのであれば、やはり札幌まで行かなければなりません。それは個人的な旅行になります。私1人で北海道まで行くこと、これはなかなか難しく、家族旅行も兼ねて北海道に行くことにしました。

▪️札幌で開催された「第75回全日本吹奏楽コンクール・大学の部」、龍谷大学吹奏楽部が金賞を受賞したことに関して投稿しました。昨年までは、部長を務めていたので、課外活動に同行する教員として出張していました。今年からは部長に栗田修治先生が就任されたことから、コンクールで龍谷大学吹奏楽部の演奏を、それも昨年度で監督を退職された若林義人先生の指揮のもとでの演奏を直接聴こうというのであれば、やはり札幌まで行かなければなりません。それは個人的な旅行になります。私1人で北海道まで行くこと、これはなかなか難しく、家族旅行も兼ねて北海道に行くことにしました。

▪️出張でコンクールに同行するときは、本番直前のホール練習(コンクールの場所に近いホールを別にお借りしての練習)にも必ず同行しました。私はただそこにいるだけで、何のお役にも立てなかったわけですが、最後の練習で神経を隅々まで行き届かせて音楽を磨き上げていくそのプロセスを拝見していました。そして、「すごいな…、さすが龍谷大学、さすが若林先生、そして指導の先生方…」と毎回のように思っていました。ただ、今年は、私費による個人的な家族旅行も兼ねていましたし、練習を見学させていただくわけにもいかないので、コンクールの前後でひさしぶりの北海道を楽しませていただきました。

▪️北海道には、コンクールの前日25日(金)午後に到着しました。朝早くから出かけてもよかったのですが、前期高齢者には早朝に自宅を出発して伊丹空港に行くこと自体が少ししんどいな…ということもあり、昼前の便で北海道に移動しました。窓側の席ではありませんでしたが、少し離れた席から眼下の地形を楽しみました。好きなんです。搭乗した便からは、琵琶湖大橋を確認しました。少しずつ湖東上空を北陸地方に飛行していました。この前の土日に「びわ100」(びわ湖チャリティ−100km歩行大会)の時に歩いたコースの上空を飛んだことになります。

▪️そうやって、時々、窓の外から見える地形を楽しんでいると、1時間50分ほどで新千歳空港に到着しました。空港の周りは、すっかり木々の葉が紅葉していました。普段見慣れた関西の風景とは全く違っています。空港からは、コンクールが開催される札幌までレンタカーを借りて移動しました。1人だと鉄道での移動になりますが、家族の希望に応えて車まで移動し、まずは札幌郊外にあたる「さっぽろ羊ヶ丘展望台」へ。この日は雲ひとつない青空で、札幌の街もとてもよく眺めることができました。定番の観光地ですが、多くの観光客の皆さんと同じように、私もクラーク博士と同じ格好をして、遠くを指差したポーズで一緒に写真に写りました。まあ、恥ずかしい写真なのでアップしていませんが。

▪️ところで、クラーク博士の像は、以前、北海道大学に出張際、キャンパス内で拝見していました。ここにもクラーク博士の像が。よくわかっていなかったのですが、「さっぽろ羊ヶ丘展望台」の公式サイトの中に、以下のような説明がありました。あまりに北大キャンパスにたくさんの観光客がやってくるものですから、大学側は制限を加えたのでした。早い時期から、すでにオーバーツーリズムの問題が発生していたのですね。ただ、すでに札幌観光のシンボルのような存在になっていたことから、新しい像の制作を依頼し、1976年4月16日、北大開基100年およびアメリカ合衆国の建国200年祭を記念し、ウィリアム・スミス・クラーク博士像『丘の上のクラーク』除幕式が執り行われたのだそうです。

▪️「さっぽろ羊ヶ丘展望台」からの風景を楽しんでいると、少しずつ陽が傾いてきました。北海道は関西から見れば北と同時に東にも位置しているので、日没も早いのです。ということで、レンタカーを走らせました。次の目的地は、「もいわ山展望台」です。こちらからは、札幌の街の夜景が美しく見えるとのことで、とても有名な観光地になっています。中腹の駐車場まではレンタカーで。そこからはロープーウェイで山頂まで移動しました。山頂には、すでにたくさんの方達が集まってこられていました。しかも、観光客は暗くなるに従い増えてきました。日本人の観光客おられましたが、私の印象では中国からの観光客の皆さんが大勢おられたように感じました。美しい夜景を楽しみつつも、山頂が人でいっぱいになってきたので、暗くなった時点で早めに下山することにしました。京都もそうですが、北海道では、オーバーツーリズムが問題になっているようです。もちろん、そのオーバーツーリズムに自分自身も加担しているわけですが…。

▪️北海道の2日目。翌日も家族の希望を大切にして観光しました。コンクールは午後からだったので、午前中いっぱいレンタカーを使って移動しながら観光をすることにしました。午前中は、北海道大学に行きました。日曜日ということもあってか、学生さんらしき方たちはあまり見かけませんでした。ちょうど「第13回北大金葉祭」というイベントが始まった日でした。この「金葉」からもわかるように、毎年10月ごろのいちょうがきれいな時期に開催されるお祭りです。大学祭は、これとは別に、もっと大々的に6月に開催されているようです。

▪️北海道の2日目。翌日も家族の希望を大切にして観光しました。コンクールは午後からだったので、午前中いっぱいレンタカーを使って移動しながら観光をすることにしました。午前中は、北海道大学に行きました。日曜日ということもあってか、学生さんらしき方たちはあまり見かけませんでした。ちょうど「第13回北大金葉祭」というイベントが始まった日でした。この「金葉」からもわかるように、毎年10月ごろのいちょうがきれいな時期に開催されるお祭りです。大学祭は、これとは別に、もっと大々的に6月に開催されているようです。

▪️「北大金葉祭」は、北大のキャンパス内にある銀杏並木の通りだけで開催されていました。大変美しいイチョウの紅葉に見惚れてしまいました。ものすごくたくさんの観光客が並木道を埋め尽くしていました。そのサイドには、学生さんたちが飲食屋台も出店されている他にも、たくさんの企画が準備されていました。夜にはライトアップも行われるようです。大学の地域開放、地域と大学とのつながり、とても大切なことです。土日の週末、授業のない時に、こうやって観光客を迎え入れること、ひとつにはキャンパスが大変広く、多くの観光客を受け入れるだけのキャパシティがあるからでしょうが、大学の社会的評価の向上にもなっているのだと思います。正門を入ってすぐ左手には、明るいガラス張りの建物があります。大学のインフォメーションセンター「エルムの森」です。こちらでは、学内のイベント情報をはじめ、構内散策の案内をされています。北大の学生さんもスタッフとして観光客を歓迎されています。そういえば、北大には、観光学高等研究センターが設置されています。国立では、初めての観光分野の研究機関なのだそうです。北海道大学は観光客や市民にキャンパスを開放されていますが、加えて、このような研究機関が設置されていることとは、北大の特徴なのかもしれません。

【関連投稿】コンクールの前後で(2)〜五稜星のこと〜、コンクールの前後で(3) リンク先は、まだ投稿していません。投稿次第、つながるようにします。

冬の立山連峰

▪️少し前の投稿で、20日、富山県美術館に行き、そして企画展「倉俣史郎のデザイン 記憶の中の小宇宙」を観覧しましたことを投稿しました。旅行の途中に、NHKの美術番組「日曜美術館」で知った倉俣史郎さんの企画展を観覧できたのは良かったです。ただし、残念なことも。繰り返しになりますが、この美術館からは晴れていれば立山連峰がバッチリ眺めることができるはずなのです。美術館の2階から屏風のように横に広がる立山連峰が見えるはずなのですが…、残念でした。

▪️最終日の21日。富山市の中心市街地から日本海の方の海岸や神通川の河口のあたりに岩瀬という場所があります。江戸時代は北前船がやってくることで大変栄えていたようです。ここには、「満寿泉」(ますいずみ)の銘柄で知られる枡田酒造店があります。こちらの酒造会社も、北前船の歴史と関係しているようです。今回の富山旅行での私の目的のひとつは、この岩瀬にある廻船問屋の森家の屋敷を訪問することでした。北前船に強い関心があるからです。ところが、元旦の震災のため、森家の屋敷、現在は立ち入ることができなくなっていました。残念。この日はとても寒く、この岩瀬の町中をゆっくり散策することはできませんでしたが、雰囲気の良い街並みでした。先ほどの枡田酒造店の社長さんは、まちづくり会社を発足させて、この地域の活性化に取り組んでおられるようです。詳しくは、こちらをご覧ください。この中にある「自分のため、身近な人のために行う切実な「まちづくり」」というのが素敵だなと思いました。

▪️で、この岩瀬でどこに行ったかというと、富山港展望台に登りました。神通川の河口の近くに25mほどの展望台が建設されているのです。昭和60年だそうです。写真は、この展望台からの景色です。冷たい雨が降って、さらに強い風も時々吹いてきます。そのような天気ですから、遠くは真っ白。晴れていれば、ここから立山連峰がバッチリ見えるはずなんですが。ガラス窓に、山々の輪郭が書いてあります。ただ、土地の皆さんにお聞きしても、一冬の間に、空が真っ青に晴れ渡って、雪の立山連邦がバッチリ見える日は限られているといいます。さあて、困りました。

▪️そこで思いつきました。天気予報の1週間程度の予報を元に、富山の天気の移り変わりを確認して、市内に設置されたライブカメラで確認するのです。早朝、空が晴れ渡って立山連峰がはっきり見えそうだと確信を得たら、急いで、富山に向かうのです。昼から夕方まで景色を堪能して、晩は、とても深い富山湾の地形と立山からの湧水により育った美味しい海の幸を堪能するわけです。良いプランです。来年の冬こそは、実現させたいと思います。

▪️もうひとつ。動画を。こんなふうに見えるらしいです。

立山連峰からの海底湧水と富山湾の深さが生み出す海の幸

タラの白子のポン酢/本ズワイ蟹の身とカニ味噌共和え

写真を撮る前に思わず一切れ食べてしまった「プリシャブポン酢」/シロエビの天ぷら

アナゴの白焼/カニ焼売

ツナとクリームチーズのリエット

▪️2月19日から21日までの富山旅行で、富山の海の幸、いただきました。ありがとうございました。20日の晩のお店は「吟魚」さん。人気店で、予約しないと難しいお店のようです。私も予約して行きました。というのも、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」にお越しになったお客さんから、「富山に行くのならば吟魚でしょ」と教えていただいていたからです。写真の魚を中心とした料理以外に、野菜の料理についてもきちんといただきました。血糖値の管理しています。

▪️ところで、どうして、こんなに美味しい海の幸が豊富なのか。それを知るためには、富山湾を地学的・生態学的な側面から理解する必要があります。こちらの「富山の魚が美味しいのは、海底の地形に理由がある」では詳しく説明されていますね。「一年中が、旬。うまさすぐそこさかなは富山」というサイトの中でも、「富山のさかながうまい理由」が説明されいます。

「天然のいけす」富山湾

日本近海には約3,400種の魚がいて、そのうち日本海には約800種、

そして富山湾には約500種の魚がいると言われています。

立山連峰の標高は約3,000m、富山湾の水深は約1,000m。

この4,000mもの高低差が、富山湾のお魚のおいしさの最大の秘密。

大自然の滑り台のような高低差のおかげで、立山連峰の森の成分と酸素をたっぷり含んだ水が富山湾に注ぎ込んでいます。

▪️以下は、自然科学的な立場から富山湾の特徴について説明しているサイトです。富山湾の海底からは湧水、水が湧き出ているそうです。これは、立山連峰の山々に降った雨が、山の腐葉土の中で栄養をたっぷり吸収して、それらの水は地下水として海に運ばれて海底湧水として噴き出しているのだそうです。もちろん河川の水も海に栄養分を補給する役割を担っているのですが、湧水は時間をかけて地下を流れるので、窒素やリンなどをたくさん吸収しており、河川の水と比較してはるかに栄養分が豊富なんだそうです。そのような栄養分が富山湾の生態系を豊なものにして、美味しい海の幸を生み出すことになるのです。

「『木一本、鰤千本』-豊かな海を育んだ海底湧水の秘密(張勁・富山大学教授)」

「巡回する水、つながる水~日本海と富山湾の調査から~」(富山大学大学院理工学研究部 教授 張勁)

「富山の水循環から世界へ〜気候変化が地下水・沿岸海域・海洋生態系へ与えるインパクト〜」(地球生命環境科学専攻 博士課程1年 片境紗希)

▪️富山湾面白いですね。背後には立山連峰、加えて富山湾は水深1,200m。その落差は4,000m。短い距離の間で、これだけの落差がある地形は世界的に見ても珍しいそうです。その富山湾の地形は能登半島とも関係しているのでしょうね。どうして富山湾はこんなに深いのか、調べてみます。もう一度、この辺りのことをしっかり勉強することにします。再び、富山に行きたいと思います。

【追記】▪️こうやって豊な海の幸が生み出される背景を調べると実に楽しいですね。「大人の修学旅行」といった感じです。ひとつ前の投稿「扇状地と湧水」も含めて、地学、地理、歴史、生態、そして美味しい食事も含めて、富山を堪能しました。楽しめました。こういう「大人の修学旅行」が、滋賀県でも、「世界農業遺産 琵琶湖システム」をテーマにして実施できたら良いなというのが、私の願望なのです。「琵琶湖システム」が生み出す食材を「点」として消費するだけでなく、それらがつながって「線」になり「面」担って、それらを「舌」と「頭」と「心」で味わえるような「大人の修学旅行」。これから考えていきます。

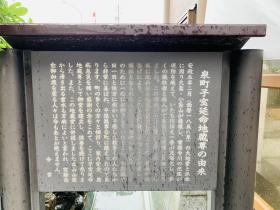

扇状地と湧水

▪️富山旅行の3日目の最終日(2月21日)、富山市内にある「石倉町の延命地蔵」を訪ねました。ここは湧き水が出てくるのですが、たくさんの方達がその水を汲みにこられていました。詳しくは以下の「立山黒部ジオパーク」のサイトにある説明をお読みいただきたいのですが、ここは「常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部」なのです。立山の積もった雪が溶けて、扇状地に染み込み、非常にゆっくりと地下を流れて、扇状地の一番端から湧き出てくるのです。その湧き水と延命地蔵信仰とが融合しているわけですね。

▪️富山旅行の3日目の最終日(2月21日)、富山市内にある「石倉町の延命地蔵」を訪ねました。ここは湧き水が出てくるのですが、たくさんの方達がその水を汲みにこられていました。詳しくは以下の「立山黒部ジオパーク」のサイトにある説明をお読みいただきたいのですが、ここは「常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部」なのです。立山の積もった雪が溶けて、扇状地に染み込み、非常にゆっくりと地下を流れて、扇状地の一番端から湧き出てくるのです。その湧き水と延命地蔵信仰とが融合しているわけですね。

富山市街を流れる「いたち川」沿いには、延命地蔵尊がいくつも祀られています。安政5年(1858)に発生した飛越地震により、立山カルデラの一部が大崩落し、溜まった土砂が自然のダムを作り、それが決壊して常願寺川からの濁流が町を襲いました。多くの死者や病人が出たなか、夢のお告げで川底からお地蔵様を引き上げて奉ったところ多くの病人が救われたと伝わっています。石倉町の延命地蔵が祀られている場所は、常願寺川が運んだ土砂の堆積によってつくられた、扇状地の扇端部にあたります。扇状地はたびたび洪水に見舞われますが、扇端部では豊かな水の恩恵を受けることができます。この場所では、扇状地に染みこんだ立山の豊富な雪解け水が、清純な地下水となって湧き出し、万病に効くといわれ延命地蔵の水として人々に利用され続けています。

▪️富山平野の背後には、北アルプスや飛騨高地(飛騨山地)があり、そこからいくつもの急流河川が富山平野に流れ出してきます。そして、水深1200mもある富山湾に注ぎ込んでいきます。そのため、この富山平野にはいくつもの扇状地群が発達することになりました。東側から、黒部川扇状地、片貝川扇状地、早月川扇状地、上市川扇状地、常願寺川扇状地、そして庄川扇状地です。最後の庄川扇状地=砺波平野は、散居村の景観で有名ですね。こちらの扇状地では、「屋敷林に囲まれた約7,000戸を超える家(農家)が点在」しています。こちらの地図をご覧いただけばわかりますが、投稿線の間隔が広いです。扇状地ではありますが、他の扇状地に比べて傾斜が緩やかです。だからこの扇状地の中央部分は、砺波平野と呼ばれるのでしょう。この庄川扇状地の散居村もいつか見学にぜひ行きたいと思っています。ただ、今回の旅行で訪問したのは、上記の引用にもあるように常願寺川扇状地になります。

▪️富山平野の背後には、北アルプスや飛騨高地(飛騨山地)があり、そこからいくつもの急流河川が富山平野に流れ出してきます。そして、水深1200mもある富山湾に注ぎ込んでいきます。そのため、この富山平野にはいくつもの扇状地群が発達することになりました。東側から、黒部川扇状地、片貝川扇状地、早月川扇状地、上市川扇状地、常願寺川扇状地、そして庄川扇状地です。最後の庄川扇状地=砺波平野は、散居村の景観で有名ですね。こちらの扇状地では、「屋敷林に囲まれた約7,000戸を超える家(農家)が点在」しています。こちらの地図をご覧いただけばわかりますが、投稿線の間隔が広いです。扇状地ではありますが、他の扇状地に比べて傾斜が緩やかです。だからこの扇状地の中央部分は、砺波平野と呼ばれるのでしょう。この庄川扇状地の散居村もいつか見学にぜひ行きたいと思っています。ただ、今回の旅行で訪問したのは、上記の引用にもあるように常願寺川扇状地になります。

▪️延命地蔵尊のあるいたち川は、元々は、この常願寺川を源とする川でした。そして、以前は常願寺川と神通川をつなぐ川だったようですが、今は、常願寺川から取水する「常西合口用水」から始まって、田園地帯、住宅街、市街地を流れて、最後は神通川につながるようです。さて、このいたち川、前述の説明では、地震により自然にできたダムが決壊して、水害の大変な被害にあった地域のようですね。そのあたりのことも含めて、地理的な特徴と災害について解説している「富山平野の土地条件と自然災害-急流河川がつくる扇状地群の平野」をネット上に見つけました。執筆者は、千葉大学で教員をされていた水谷武司先生です。「防災講座: 地域災害環境-日本各地の災害危険性に関わる自然環境・社会要因・災害履歴-」の中の一つの講座のようです。地理的なことに関して素人の私にもよく理解できる解説になっています。関心のある方は、ぜひお読みいただきたいなと思います。富山の地理的な特徴をよく理解できます。

▪️このいたち川に関連して、神通川のことも調べてみました。すると、今の神通川に河川整備されたのは、明治以降のことなんですね。ここではわかりやすい資料をネット上に見つけましたので、そちらのリンク先をここに貼り付けておきます。神通川沿いもよく水害が発生した地域のようです。ただ、明治以降、今の富山市の中心市街地は、河川整備により神通川の流路を変化させ(直線化)さい、その廃川になった跡地にできた場所なのだそうです。埋め立てたわけですね(新たに運河を掘った時に出た土砂で)。そのようなこともあり、土地の方のお話では、今年の元旦の地震によって道路に被害が発生したとお聞きしました。埋め立てた土地は、地震には脆弱ですから。

月刊グッドラックとやま 2003年7月号

月刊グッドラックとやま 2003年8月号

月刊グッドラックとやま 2003年9月号

▪️もうひとつ、「そうなんだ」と驚いたことがありました。このあたりが小説家の源氏鶏太(1912年・明治45年~ 1985年・昭和60年)の故郷であったということです。源氏さんは富山の生まれだったんですね。といっても、お若い皆さんはご存知ないでしょうね。私の年代でも、同世代であれば読むことは少ない小説家なんだと思います。私の場合ですが、亡くなった昭和一桁生まれの両親が、通勤の際に、源氏鶏太の小説を文庫本でよく読んでいて、家に書架に並べてあったその文庫本を高校や浪人の頃に手に取って読んでいたんですね。

▪️もうひとつ、「そうなんだ」と驚いたことがありました。このあたりが小説家の源氏鶏太(1912年・明治45年~ 1985年・昭和60年)の故郷であったということです。源氏さんは富山の生まれだったんですね。といっても、お若い皆さんはご存知ないでしょうね。私の年代でも、同世代であれば読むことは少ない小説家なんだと思います。私の場合ですが、亡くなった昭和一桁生まれの両親が、通勤の際に、源氏鶏太の小説を文庫本でよく読んでいて、家に書架に並べてあったその文庫本を高校や浪人の頃に手に取って読んでいたんですね。

▪️それから、小説家の宮本輝さんが、1978年に第78回芥川賞を受賞した作品『蛍川』は、この投稿で取り上げたいたち川が舞台になっているようです。「いるようです」というのは、私は、宮本さんの『泥の河』と『道頓堀川』は読んでいるのですが、この『蛍川』は未読のように思います。『蛍川』は富山のいたち川が舞台だったんですね。今回は、扇状地と災害、そして源氏鶏太と宮本輝、いろいろ勉強になりました。

「のと鉄道」、2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)

▪️上の動画は、「石川テレビ公式チャンネル」の動画です。本日、15日より一部区間になりますが、七尾-能登中島間運行が再開されました。地元の皆さんは心待ちにされていたと思います。よかったです。こちらは、「のと鉄道」の公式サイトのお知らせです。「2月15日より、七尾-能登中島間運行再開(能登中島-穴水間はバス代行)」。

▪️2月12日の投稿「発見された資料」で、学生時代に能登半島に行った時に関連する資料を紹介しました。今から45年前、学生オーケストラの演奏旅行に関連する資料です。あの時は、金沢から鉄道で七尾を経由して輪島まで列車に楽器を積み込んで移動することができました。七尾線です。まだ、国鉄の時代で、民営化される前でした。その後、特定地方交通線に指定された国鉄能登線を継承し、「のと鉄道」は1988年3月に開業した第三セクターとして開業しました。私たちが学生時代に乗った穴水と輪島の間は、客数減少のため2001年に廃止になりました。また、穴水から珠洲に向かう能登線は、2005年に廃止になりました。

▪️そのあたりのこと、「のと鉄道」の開業、JR西日本との関係等についてお知りになりたい方は、こちらの記事をお読みになると良いかと思います。「のと鉄道の復旧協議はどうなる?JR西日本との複雑な台所事情」。「鉄道関連の協議会ウォッチャーとして、赤字ローカル線の事業者と自治体との協議進捗をまとめたメディア『鉄道協議会日誌」を運営』されているライターさんのサイトです。鉄道に関心のない方は、少しわかりにくいかもしれませんが、丁寧に説明されていると思いました。

▪️今回、運行を再開したことは素晴らしいことだと思いますが、今後、「のと鉄道」の経営がどのように展開していくのかが気になります。個人的に、ローカル鉄道を応援しているので、地域の大切なインフラとして維持されて欲しいです

NHK WEB特集「「消滅可能性あり」と言われて 人口減少 自治体の10年」

▪️人口減少の問題。深刻だと思います。大学に勤務しており、仕事上で気になるのは18歳人口が急激に減少していくことが予想されていることです。これは、昨年文科省が発表した参考資料「大学等進学者数に関するデータ」です。大学の入試に関する会議等でも、入試部の幹部職員の方からは中長期的には厳しい見通しの話をお聞していますが、この文科省のデータをご覧になればわかりますよね。すでに、数年前から18歳人口は減少の局面に突入しています。まだ40歳代の同僚の教員・職員の皆さんは、定年退職の頃までに大変厳しい状況に向き合うことになります。大学の持つ「総合力」がさらに問われることになるように思いますし、コンソーシアム等を媒介とした大学間の連携についてもさらに求められることになると思います。限られた資源をどのように配置していくのか、大学組織内の連帯をどのように生み出していくのか、そこが問われるのではないかと思います。

▪️人口減少の問題。深刻だと思います。大学に勤務しており、仕事上で気になるのは18歳人口が急激に減少していくことが予想されていることです。これは、昨年文科省が発表した参考資料「大学等進学者数に関するデータ」です。大学の入試に関する会議等でも、入試部の幹部職員の方からは中長期的には厳しい見通しの話をお聞していますが、この文科省のデータをご覧になればわかりますよね。すでに、数年前から18歳人口は減少の局面に突入しています。まだ40歳代の同僚の教員・職員の皆さんは、定年退職の頃までに大変厳しい状況に向き合うことになります。大学の持つ「総合力」がさらに問われることになるように思いますし、コンソーシアム等を媒介とした大学間の連携についてもさらに求められることになると思います。限られた資源をどのように配置していくのか、大学組織内の連帯をどのように生み出していくのか、そこが問われるのではないかと思います。

▪️もちろん、人口減少の問題は大学だけの問題ではありません。社会全体の問題です。人口が増えていく高度経済成長期の時代に生まれた様々な制度や仕組みを引きずりつつ、世界経済の変化にもついていけず、未来に希望を見出せない中で、日本の人口はどんどん減少していっています。この人口減少の問題、担当している「地域社会論」の授業でも取り上げています。授業の通奏低音のような感じでもあります。今朝、この人口減少に関するNHKの記事を読みました。NHK WEB特集「「消滅可能性あり」と言われて 人口減少 自治体の10年」です。

▪️記事でまず登場されるのは、あの「増田レポート」の増田寛也さんです。記事からは、あえて「消滅」という言葉を使ったと理解できました。いわば、ショック療法ですかね。この「増田レポート」に関しては、批判も多いことは知っておいて良いかと思います。この辺りの論争については、行政学や地方自治論がご専門の嶋田暁文さん(九州大学大学院法学研究院)による「『増田レポート』再考 ~『自治体消滅』論とそれに基づく処方箋は正しいのか?~」(地方自治ふくおか / 60 巻 (2016))が、「増田レポート」の整理と「増田レポート」に批判的な意見を対比させながらそれらの論点を総合的に整理されています。今から、8年前のものですが、勉強になりました。

▪️さて、このNHKのWEB特集ですが、増田さんの後には、2つの対称的な施策を展開している自治体の取り組みが紹介されています。ひとつは、島根県吉賀町。こちらの町では、子育て支援に政策をシフトさせました。その財源は、町内に建設した小さな水力発電。売電することで、財源に充てるということのようです。その結果、合計特殊出生率も改善し、2040年の予想人口も改善しました。もうひとつは、岡山県美咲町。こちらの町では、公共施設を縮小していく方向で人口減少に対応しようとしています。一方で、住民の要望を受け入れて英語教育に力を入れています。私が興味深かったのは、このような厳しい状況の中で、まちづくり協議会の会長さんが、以下のように語っておられることでした。大津市の地域自治の問題に関わってきたものですから共感しました。

「『行政サービスですべきものを、自治会が何でしないといけないんだ』という意見は必ず出ます。みんなが同じ方向を向くのは難しい。ただ、実際困るのは住民なので、役場ができないなら自分たちでやるしかない。できるだけ楽しみながら『賑やかな過疎』を目指したいなとは思っています」

▪️「これって、過疎が進んだ地域の話でしょ、自分たちには関係ないよ」と若い方たちは思うのでしょうが、いえいえ、そんなことはありません。「自分が生きている間は、なんとかなるわ」と高齢者の方たちは思うのでしょうが、ほんまに大丈夫かな??…と思います。

【追記】▪️上記の嶋田暁文さんの文書を読んでいて、その中に役重眞喜子さんというお名前が登場していました。お会いしたことはありませんが、どこかでお聞きした名前だと思って調べたら、私が以前勤務していた岩手県立大学総合政策学部で教員をされていました。その役重さんの教員紹介のページに「ブルシット・ジョブと自治体職員」というエッセーが掲載されていました。「増田レポート」や人口減少とは直接関係ありませんが…。以下は、その中の一部です。大切なことだと思いました。自治体職員に関して指摘されているのですが、これは他の様々な職場、組織でも同様のことではないのかなと思います。

ブルシット・ジョブとは、世の中の役に立たず働く人自身もまったく無意味だと思っている仕事のことを言います(D. Graeber)。例えば現代思想家の内田樹氏は行政資源が縮む中にあって政策を<民主的に><正当化>しなければならない行政の仕事は、気を付けないと無数のブルシット・ジョブに侵食されてしまいます。

これを避け、職員の働きがいを取り戻すには、地域とつながり、住民と顔の見える人間的な関係を築くこと、その中で自分たちの仕事の成果を喜んでもらったり時には怒られたりする、血の通った経験を積むことが欠かせないと私は考えています。毎日パソコンに向かっていては得られない、人としての成長です。

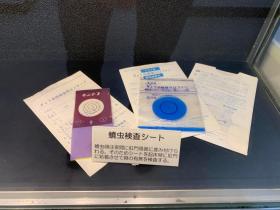

目黒寄生虫館

▪️東京での研究集会と懇親会の翌日(つまり今日)、そのまま滋賀に戻ってもよかったのですが、せっかく東京に来たのだからと目黒にある「目黒寄生虫館」で展示を観覧することにしました。私は、四半世紀前まで博物館に勤務していたのですが、その頃から博物館の世界ではけっこう有名な存在でした。今朝は、朝食をとりながら突然、「そうだ、目黒寄生虫館、行こう」と思いついたのでした。

▪️東京での研究集会と懇親会の翌日(つまり今日)、そのまま滋賀に戻ってもよかったのですが、せっかく東京に来たのだからと目黒にある「目黒寄生虫館」で展示を観覧することにしました。私は、四半世紀前まで博物館に勤務していたのですが、その頃から博物館の世界ではけっこう有名な存在でした。今朝は、朝食をとりながら突然、「そうだ、目黒寄生虫館、行こう」と思いついたのでした。

▪️ホテルは新宿でしたが、副都心線で渋谷駅、山手線で目黒まで。そこから雨の中を目黒寄生虫館まで歩きました。このような天気だから、観覧している人は少ないだろうと思っていたのですが、とんでもない。たくさんの方達が、標本と解説を丁寧に観覧されていました。目黒寄生虫館は、小さなこじんまりとした展示室が1階と2階にあるのですが、そこにはものすごい数の液浸標本が並んでいます。

▪️左の写真は、日本海裂頭条虫=サナダムシ。全長8.8mなんだそうです。この寄生虫館の一番の「ウリ」の標本です(だそうです)。やっと、この有名なサナダムシの標本を拝見することができました。このように解説されていました。40代の男性と館長は、どんなふうに協力して取り出したんでしょう。想像してしまいました。

40代の男性が排便中、白いひも状のものが出てきた。原因は、その3ヶ月前に条虫の幼虫の寄生したマスの刺身を食べたためだった。自覚症状は無かった。当館初代館長の亀谷了は男性に駆虫薬を飲ませて、ほぼ完全な形で8.8メートルの虫体を採取した。1日にどれくらい成長していたことになるのだろう?

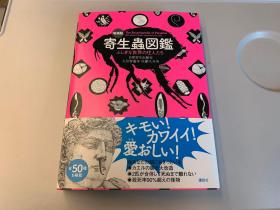

▪️サナダムシは、寄生生活に不要な機関は退化して、残っているのは生殖器のみなのだそうです。よく見ると、長いサナダムシですが、数千の体節を持っていて、その体節ごとに精巣と卵巣があり、異なる節同士で生殖を行い、100万個のもの卵を毎日産むのだそうです(『寄生蟲図鑑』P.42より。)。恐ろしい…。

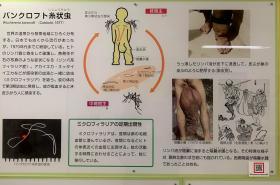

▪️上段左。懐かしいものも展示してありました。蟯虫検査シート。展示によればもうこの検査は廃止になっているのだそうです。日本人のお腹の中から完全に駆逐されてしまったのかといえば、そうではないようですね。上段右。あの西郷隆盛も、この寄生虫による陰嚢水腫に苦しんでいたということも知りました。だから馬には乗れず、籠に乗っていたらしい…そういう説を読んだことがあります。

▪️上段左。懐かしいものも展示してありました。蟯虫検査シート。展示によればもうこの検査は廃止になっているのだそうです。日本人のお腹の中から完全に駆逐されてしまったのかといえば、そうではないようですね。上段右。あの西郷隆盛も、この寄生虫による陰嚢水腫に苦しんでいたということも知りました。だから馬には乗れず、籠に乗っていたらしい…そういう説を読んだことがあります。

▪️解説の右下の絵は、葛飾北斎の「北斎漫画」の中の絵ですが、これは大げさではなく本当にこんなふうになってしまうようです。下段。お土産に、全長8mのサナダムシをデザインしたクリアファイルと、目黒寄生虫館が監修した『増補版 寄生蟲図鑑』を購入しました。この図鑑、なかなかユーモアがきいていて読んでいて「へー!そうなんや」と驚くとともに、ニヤッと笑ってしまいます。