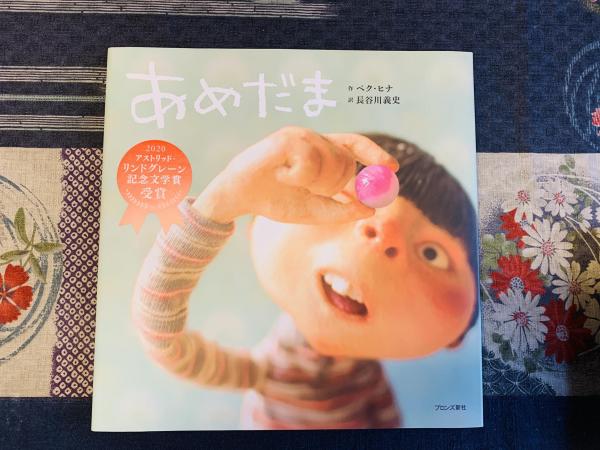

『あめだま』(作・ペク・ヒナ/訳・長谷川義史)

▪️今、話題になっている絵本が届きました。韓国のペク・ヒナさんの作品です。ストップモーション・アニメーションの手法を用いて絵本作りをされているとのこと。ちょっと不思議な雰囲気です。訳は、長谷川義史さんです。ということで、登場する少年ドンドンは大阪弁を話します。不思議な飴玉のお話なんです。

▪️ストップモーション・アニメーションの手法を用いて絵本作りをされている…、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。以下の動画で、ペクさんがどうやって絵本を制作されているのかよく理解できます。すごいですね。

▪️こちらはプロモーションの動画です。不思議なあめだまを口に入れると、モノ、動物、人の心の中の声が聞こえてくるのです。ジーンと心に沁みてきました。ぜひ、お読みいただければと思います。

【人類はどこから来て、どこに向かうのか】国立科学博物館館長・篠田謙一

▪️たまたま、この動画を視聴しました。こういう人類史の話題、とても気になります。ゲストの篠田謙一さんは、一般向けの書籍もたくさん執筆されています。その中の1冊、『人類の起源-古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』は、2023年の新書大賞2位になりました。多くの皆さんも強い関心を持っておられるのですね。この動画のタイトルの通り、「人類はどこから来て、どこに向かうのか」に関心をもつ人が多いのだと思います。こういう研究は、民族、人種、国民国家といった概念を強く相対化していきますね。

▪️たまたま、この動画を視聴しました。こういう人類史の話題、とても気になります。ゲストの篠田謙一さんは、一般向けの書籍もたくさん執筆されています。その中の1冊、『人類の起源-古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』は、2023年の新書大賞2位になりました。多くの皆さんも強い関心を持っておられるのですね。この動画のタイトルの通り、「人類はどこから来て、どこに向かうのか」に関心をもつ人が多いのだと思います。こういう研究は、民族、人種、国民国家といった概念を強く相対化していきますね。

古人骨に残されたDNAを解読し、ゲノム(遺伝情報)を手がかりに人類の足跡を辿る古代DNA研究。近年、分析技術の向上によって飛躍的に進展を遂げている。30万年前にアフリカで誕生したホモ・サピエンスは、どのように全世界に広がったのか。旧人であるネアンデルタール人やデニソワ人との血のつながりはあるのか。アジア集団の遺伝的多様性の理由とは――。人類学の第一人者が、最新の研究成果から起源の謎を解き明かす。

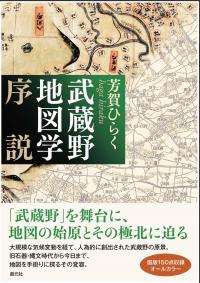

『武蔵野地図学序説』(芳賀ひらく)

▪️芳賀ひらくさん(芳賀啓)は、これまで東京の地形や地図に関する書籍を多数出版されてきました。この『武蔵野地図学序説』は最新作です。関西に暮らしていますが、予約しました。好きなんですよね、地図とか地形とか。ひょっとすると、社会学者じゃなくて、地理学者を目指せばよかったのかも…ですね。まあ、これは冗談です。以下はこの書籍の概要です。この概要をお読みいただけばお分かりいただけると思いますが、古い時代からの様々なタイプの地図を駆使しながら、そこに武蔵野台地が「歴史の地層」を分析していくわけですね。私自身は、そのようなお仕事にすごく興味を持っています。

▪️芳賀ひらくさん(芳賀啓)は、これまで東京の地形や地図に関する書籍を多数出版されてきました。この『武蔵野地図学序説』は最新作です。関西に暮らしていますが、予約しました。好きなんですよね、地図とか地形とか。ひょっとすると、社会学者じゃなくて、地理学者を目指せばよかったのかも…ですね。まあ、これは冗談です。以下はこの書籍の概要です。この概要をお読みいただけばお分かりいただけると思いますが、古い時代からの様々なタイプの地図を駆使しながら、そこに武蔵野台地が「歴史の地層」を分析していくわけですね。私自身は、そのようなお仕事にすごく興味を持っています。

関東平野西部に広がる武蔵野は、気候変動の温暖化により植生遷移し、野焼きや耕作など人間の活動が加わって今日の姿になった。その生成と変容を、古地図、旧版地図、一般地図、主題図など各種地図資料に刻印された情報を手掛かりにたどりながら、各時代の空間認知にアクセスする。旧石器・縄文時代から現代までのロングスパンを射程に捉えた地形謎解き本、大都市東京の地歴を知ることができるビジュアル学習本にして、街歩きのハンドブックとしても最適な一冊。

▪️著者である芳賀さんとは、一度だけですが、お会いしたことがあります。芳賀さんが経営されている出版社「之潮(コレジオ)」から『川の地図辞典』が出版された時、芳賀さんと著者の菅原健二さんがガイドとなって出版記念ウォークのイベントが開催されました。この『川の地図辞典』に書かれた現場を参加者の皆さんとフィールドワークを行いました。2008年3月16日のことになります。イベントの後は、飲み会でもご一緒させていただきました。懐かしいです。当日のことは、以前のブログにきちんと残してあったのですが、そのプログのサービスが終了してしまったため、消えてしまいました。データをきちんと保存しておけばよかったのに…。その頃は、東京にお住まいの建築家や写真家の皆さんと一緒に、東京の街の地形や歴史をフィールドワークをしながら楽しんでいました。懐かしいです。

▪️『武蔵野地図学序説』の目次ですが、以下の通りです。

第1章 武蔵野の東雲

はじめに ターミノロジー 気候変動と「武蔵野」の誕生古代・中世の武蔵野空間認知

第2章 古地図と崖線

地図の時制 植生地図・開析谷・ハケ 「国分寺崖線」の誕生と誤解

第3章 最古の武蔵野図

低地の武蔵野 空白の武蔵野 最古の武蔵野図

第4章 ヤマの武蔵野

武蔵野の「山」 ムサシノAとムサシノB 武蔵野のイドとミチ 武蔵野のツカ

第5章 ミチの武蔵野

線分のミチ オブシディアン・ロードとジェイド・ロード

第6章 ムラヲサの武蔵野

防人歌 長者原遺跡 線刻画縄文土器

第7章 地名の武蔵野

長者地名・殿地名 地点地名・領域地名/地点地図・領域地図 南下する「殿ヶ谷戸」

第8章 地名の武蔵野・続

「殿ヶ谷戸立体」の出現 地名の発生と展開 駅前集落注記 四つの谷戸、そして補足

第9章 彼方の地図と地図の彼方

リアル・マップ/イマジナリー・マップ 地図の定義をめぐって 地図からスマホ・ナビへ 武蔵野の地図と文学

第10章 淵源の地図

地図は国家なり 淵源の地図 江戸後期×明治初期 「フランス式」の残照

第11章 武蔵野のキー・マップ

国絵図と村絵図 輯製二十万分一図と迅速測図 読図の作業とベース

第12章 伝承と伝説の武蔵野

自然災害伝承碑 辺境の橋と国分寺崖線 一万分一地形図 二枚橋伝説 坂と馬頭観音 ふたたび二枚橋伝説

あとがき

▪️武蔵野というと、関西にお住まいの方たちには、あまりピンとこない地域かもしれませんが、ぜひ手に取ってお読みいただきたと思います。出版はまだですが、私予約をしました。

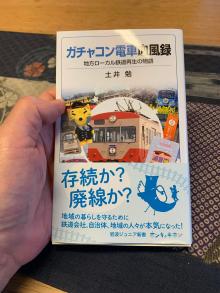

『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️『ガチャコン電車血風録 地方ローカル鉄道再生の物語』(岩波ジュニア新書)です。若い方から大人まで読める新書です。暮らしている滋賀県の近江鉄道のことなので購入してみました。住んでいるのは、近江鉄道が走る湖東地域ではなく、湖西地域ですが、近江鉄道のこととても気になっていました。

▪️著者の土井さんは近江鉄道線活性化再生協議会の座長を務められた方です。土井さんは、実際に近江鉄道に乗り、また様々な資料に目を通すことで、この鉄道はまだまだ廃止する状況ではないことを確信されました。そして、まずはデータを読み込み、近江鉄道の再生の道を描かれました。この新書はその再生のプロセスを紹介されているようです。ようですというのは、これから読むので…。

目 次

はじめに1.地域の足=全国の地域鉄道の96%が赤字!?

1‐1 「まち」が抱える「様々な不安」と移動の関係

1‐2 移動手段としての自動車と公共交通

1‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題が急浮上2.近江鉄道ってどんな電車?――辛苦是経営って何?

2‐1 近江鉄道の概要

2‐2 独特のレトロ感をいまに残す近江鉄道

2‐3 赤字が続いている近江鉄道3.鉄道の存廃問題と上下分離方式

3‐1 鉄道を動かすために必要となるお金――経費

3‐2 なぜ鉄道の赤字が問題になるのか?

3‐3 地方ローカル鉄道の存廃問題と対応策

3‐4 上下分離方式という存続方策4.近江鉄道のギブアップ宣言で延命か再生か、それとも廃線か?

4‐1 ギブアップ宣言と、その受け止め方

4‐2 近江鉄道の努力と存続の価値を見出す

4‐3 衝撃→不信→結束、関係者はどう前を向いたのか5.近江鉄道存廃について白熱の議論――任意協議会はじまる

5‐1 任意協議会と地域公共交通総合研究所の報告書

5‐2 「地域公共交通ネットワークのあり方検討調査報告書」の概要

5‐3 存廃問題の最大の焦点と、さらに続く白熱議論

5‐4 存続、そして次の展開へ。動き出した議論

5‐5 近江鉄道沿線自治体首長会議でも、白熱議論6.山あり谷ありのプロセスを乗り越えて法定協議会スタート

――なぜみんなが同じ方向を向くことができたのか?

6‐1 近江鉄道の「ギブアップ宣言」の三日月滋賀県知事の受け止め方

6‐2 法定協議会:開始早々の会長からの先制パンチ

6‐3 データとファクトを共有して一気に結論へ

6‐4 理解を深めた大人の遠足7.全線存続に向けて一歩ずつ

7‐1 次の一手は存続形態を決めること

7‐2 沿線自治体の費用負担割合の決定

7‐3 法定計画とデータを見ない意見の克服8.沿線の人々や企業が近江鉄道再生の背中を押す

8‐1 沿線の人々との接点の拡大

8‐2 2022年10月の「全線無料デイ」:もし空振りだったら……。

8‐3 市民からの発言「鉄道は道路整備と同じ感覚になる」終章 上下分離、新生近江鉄道出発進行

参考資料

おわりに

謝辞

▪️鉄道に深い関心をお持ちの皆さんであれば、目次からでもいろいろわかるのではないかなと思います。書名にある「血風録」、これは司馬遼太郎の『新撰組血風録』が有名なようですが、なんだか血生臭い印象ですよね。それほど、鉄道事業者と沿線自治体の間にはちゃんとしたコミュニケーションもなく、当初、関係は最悪だったようです。そのような状況から、どうやって上下分離方式(公有民営方式、近江鉄道株式会社と一般社団法人近江鉄道線管理機構)で再スタートできるまでに至ったのか。コミュニケーション不足や相互不信をどのように乗り越えて、前向きに合意することができたのか。その辺りを勉強させていただきます。春からの授業でも学生の皆さんに紹介してみようかなと思っています。

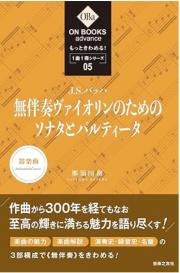

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ

▪️ヴァイオリンを弾く人たちは、J.S.バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(ソナタ第1番・第2番・第3番、パルティータ第1番・第2番、第3番)を、必ず弾くことになると思います。私は、中学生の時に、その当時のレッスンの先生からこの作品の譜面を渡されました。当時の拙い技量でも弾ける曲から始めましたが、難曲もとても多く、思うようには弾けませんでした。無伴奏ですから、ヴァイオリンひとつで演奏するのですが、二声や四声の旋律や和音を演奏しなければならないからです。

▪️ヴァイオリンを弾く人たちは、J.S.バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(ソナタ第1番・第2番・第3番、パルティータ第1番・第2番、第3番)を、必ず弾くことになると思います。私は、中学生の時に、その当時のレッスンの先生からこの作品の譜面を渡されました。当時の拙い技量でも弾ける曲から始めましたが、難曲もとても多く、思うようには弾けませんでした。無伴奏ですから、ヴァイオリンひとつで演奏するのですが、二声や四声の旋律や和音を演奏しなければならないからです。

▪️中学生の時は、まだ子どもなので、この作品が作曲された時代的背景等も何もわからず、先生の指導に従ってただ弾いていました。自分自身では、どのように弾くべきかの根拠となる音楽理論や歴史的知識が、何もわかっていなかったのです。中学生の時は、良くわからないまま、先生の演奏を見本に、時々LPレコードを聞きながら練習をしていました。今の方達は、最初から、CDはもちろんのことと、YouTubeにたくさんの演奏がアップされていますから、それらを参考に練習できるのでしょうね。ちょっと隔世の感があります。

▪️初めて「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の練習を始めた時から、半世紀ちょっとの時間が経過しました。老人になりました。定年退職を2年後に控えて、またこのバッハの作品を弾いてみたいと思うようになりました。定年後、時間ができたら、きちんと作品の背景も理解した上で、どう演奏するべきなのかを学びたいなと、きんちとレッスンを受けたいなと、そんなふうに思っています。ということで、その予習として、この本を購入してみました。これから勉強します。そうそう、退職したら、ヴィオラも習いたいと思っています。退職の記念に楽器も思い切って購入しましょうかね。

3回目の新年会

▪️昨晩は、3回目の新年会でした。場所は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。お相手してくださったのは、雨森 鼎さんと安孫子邦夫さんです。お2人には、社会学部で長年取り組んできた地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」や、その「大津エンパワねっと」の発展系である「社会共生実習」のひとつ「地域エンパワねっと・大津中央」で、大変お世話になってきました。履修した学生さんたちを丁寧にご指導くださいました。ということもあり、お2人とは時々、酒席をご一緒させていただいています。

▪️雨森さんも安孫子さんも後期高齢者、前期高齢者の私からすると人生の大先輩です。前期後期の違いはありますが、そのような高齢者同士の酒席での話題というと、かなりの確率で健康のことになってしまいます。昨晩は、歩くスピードが以前と比較して遅くなっている…ということが話題になりました。100kmウォーキングの大会に出場したりしていますが、自宅近くの坂道で、高校生に追い抜かされることがあります。普通に歩いているつもりなのですが、女子高生にも追い抜かされることもあります。以前は、私が追い抜いていく側だったのですが…。

▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…

▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…

・健康寿命は、「食事を自分でとれる」「トイレが自分で使える」「お風呂に自分で入れる」など、日常生活ができる期間と言い換えることができる。

・歩かないと、年をとると歩けないことに直結する。

・普段から脚力を鍛えて、生活のなかでつまずいたり転倒したりすることを防ぐことが大切。

・そのような脚力と血管力(=血管年齢:おもに血管の柔軟性や弾力性を示す指標)は深く関係している。

・血管年齢が高い場合には、脚力が弱い=太ももの筋面積が小さい。

・歩行速度の低下が、とくに下肢の動脈硬化の増加と関連している。

▪️なるほどと思う記事でした。このネットの記事の内容は、この新書の序章を要約したもののようですね。amazonで少し目次を眺めてみましたが、おもしろそうです。役にも立ちそうです。ということ『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)を読んでみようと思います。以下は、amazonでのこの新書の紹介です。

「人生100年時代」には、介護が不要な状態を保つ「健康寿命」を延ばすことが人生を楽しむ鍵になる。それには自分でしっかり歩けることが肝要だ。

抗加齢医学研究に長年携わってきた著者は、歩くための力には「脚力」と「血管力」があるという。本書は、百歳まで歩ける人になるために、脚力と血管力を鍛えるエクササイズや、ウォーキング事例を紹介する。

脚力を鍛えるためには、「かかと上げ下げエクササイズ」「片足立ちエクササイズ」「ゆるジャンプ」「座ろうかなスクワット」などがおすすめ。

血管力については、ヒハツ、シナモン、ルイボス茶などを摂って毛細血管を強くすること、ニンニク、ナッツなどを摂ったり、ウォーキングや軽いサイクリング、エアロビクスなどの有酸素運動をしたりして大血管を強くすること、などを推奨している。

ウォーキングについては、著者が考案した「ニコニコ歩き」のほか、「インターバル速歩」「パワーウォーキング」「俳句ウォーキング」などを解説している。

日々の心がけ一つで、いつまでも歩ける人になれる。

剪定の本

▪️庭の樹の剪定でいつも困っているので、本のタイトルに釣られてゲット。かなり細かいところまで丁寧に解説してあります。「すかし剪定」、できるようになりたいです。

▪️庭の樹の剪定でいつも困っているので、本のタイトルに釣られてゲット。かなり細かいところまで丁寧に解説してあります。「すかし剪定」、できるようになりたいです。

▪️我が家の庭にある樹のうち、剪定に困っているのは、常緑ガマズミ、シマトネリコ、ヤマモミジ、ヤマボウシですね。このうち、シマトネリコは剪定をしないままでおくと大変なことになります。ネットでシマトネリコを検索すると、ネガティブな話がたくさん出てきます。ただ、きちんと剪定しておけば、それほど手間はかからないのじゃないでしょうか。

▪️シマトネリコは、春にたくさんの葉が黄色くなって落葉します。庭仕事が好きではない方だと、その落葉を掃除するのが苦痛かもしれません。剪定を済ませておけば、落葉も少なくてすみます。また、6月頃に花が咲きますが、そのままにしておくと、大量の種ができます。その種は飛行機のプロペラのような形をしていて、風であちこちに飛んでいくのです。広く散布した種を掃除するのは大変です。これは庭仕事が好きな私でも苦労しました。

▪️話は少し脱線します。瀬田キャンパスで、6号館から8号館に向かう通路の花壇にこのシマトネリコが生えてきているのです。本当は、ヒペリカムが植えてあるのですが、そこからニョキっとシマトネリコが伸びてきているのです。どうしてだろうと、周りを見回すと、8号館の入り口側にシマトネリコが植えてあります。ヤマモモの前です。結構離れているのですが、「シマトネリコの種がここまで飛んできたのか」と少し驚きました。

▪️それはともかく、剪定って、「大きくなったから」するものじゃないのですね。「大きくならないように」するもの、「太くならないように」するものなのですね。樹形だけでなく、成長をコントロールするために行うものなんですね。考えてみれば当たり前のことですが、その根本がきちんと理解できていませんでした。

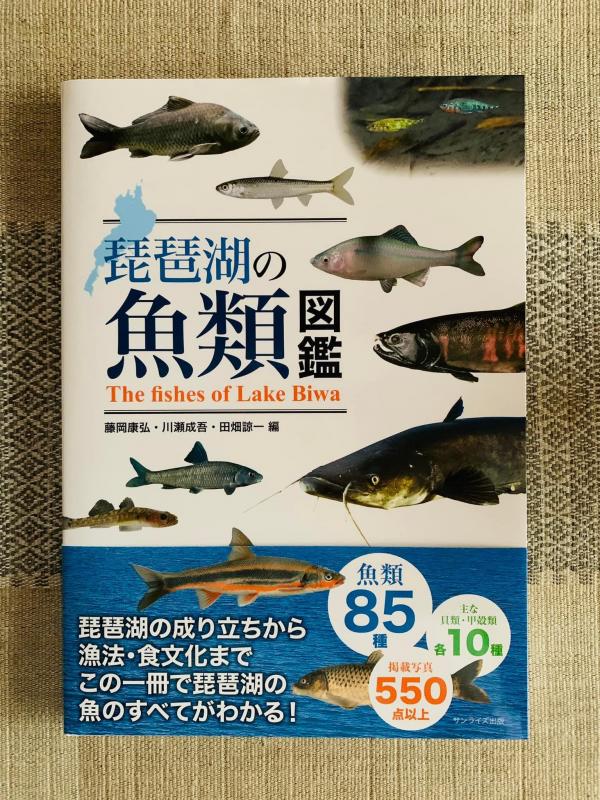

『琵琶湖の魚類図鑑』

▪️最近、こういう図鑑を入手しました。私は、琵琶湖の魚類を研究しているわけではないのですが、一般県民の1人として琵琶湖の魚類のことを気にしています。この図鑑の優れているところは、図鑑の帯にも書いてありますが、「琵琶湖の成り立ちから漁法・食文化までこの一冊で琵琶湖の魚の全てがわかる」ことです。編者の3人の皆さんは、いずれも滋賀県立琵琶湖博物館に勤務されていたか、現在も勤務されてい皆さんです。編者筆頭の藤岡さんは、今から四半世紀ほど前に、琵琶湖博物館に私が勤務している時の同僚の方になります。一緒に、中国長江の漁労に関するロケに出かけました(あの時撮影した動画は、どうやったら拝見できるのでしょうね…。懐かしいです)。

『最近、地球が暑くてクマってます。 シロクマが教えてくれた温暖化時代を幸せに生き抜く方法 』( 水野敬也・長沼直樹 著, 江守正多 監修)

▪️地球温暖化に不安を感じていても、では何をしたら良いのかよくわからない…。そういう方にまずは読んでもらいたい、そういう狙いの本なのかもしれません。北極の氷が解けて生息地消滅の危機にあるシロクマの親子がわかりやすく、問題の本質を伝えてくれます。写真と大きな文字の構成は、なんだか絵本のようでもあるのです

が、あっという間に読めます。ユーモアたっぷりですね。工夫されている本だと思います。

▪️本の帯には、「あの〜、レジ袋有料化じゃ温室効果ガスぜんぜん減らないんですよ(笑)」と書かれています。シロクマのお母さんの言い分です。それでは、何をしたら良いのか。シロクマのお母さんは「国を動かすこと」だというのです。詳しくは、本書を手に取ってお読みください。大学の図書館に入っているのかなと思ったら、入っていませんね。ちょっと残念。

【追記】▪️本書の中ては、先進国が排出する温暖ガスにより、国の大半が低地にあるバングラデッシュのような国が、地球温暖化で増幅した水害によって1900万人の子どもたちの命が危険にされさらていることが説明されています。国土がどんどん削られている太平洋の島嶼国もそうだと思いますが、途上国の人びとが原因を作っているのではないにもかかわらず、被害を受けなければならないわけです。ここには倫理的な問題が存在しています。それから、まだ生まれていない、これから生まれてくる将来世代の皆さんのことをどう考えるのかということも大きな問題です。「【異分野クロス座談会】将来世代への責任をどう考える?」という記事を見つけました。国立環境研究所・社会システム領域のサイトの中にある記事です。

▪️龍谷大学の運営は、以下のような考え方に基づいています。もちろん、「すべての生きとし生けるものを決して見捨てない」ということの中に、気候変動に伴い苦しんでいる途上国も、当然のことながら、これからこの地球に生まれてくるすべての人々に対しても含まれているに違いありません。

阿弥陀仏が「すべての生きとし生けるものを決して見捨てない」と誓われた心、すなわち「摂取不捨」の心と、SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という理念とに共通点を見出し、この仏教的な視点を通して大学構成員自らの自省と気づきを促す、それが、本学が掲げる「仏教SDGs」です。

川中大輔さん

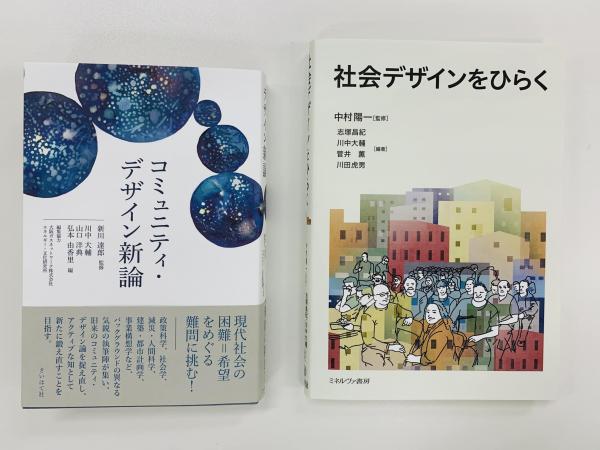

▪️今日は、川中 大輔先生の研究室にお邪魔して、写真のご著書をいただきました。ありがとうございました。川中さん頑張っておられますね。川中さんは、母校が同じ関西学院大学社会学部で親子ほど年齢が違う同窓生ということになりますが、いろいろお話をさせていただき刺激をいただいています。今回いただいたご著書は、両方とも、「デザイン」がキーワードです。川中さんは両方の編者のようです。

▪️左は同志社大学大学院総合政策科学研究科の「コミュニティ・デザイン論研究」の授業の関係者が新川 達郎先生監修のもとで執筆されています。『コミュニティデザイン新論』というタイトルです。コミュニティデザインという概念が登場してからそれなりの時間が経過しましたが、あえて「新論」とタイトルに入れておられるのには訳があるのです。今日は、その辺りについて少しお話を聞かせていただきました。この本の編集者・発行者は「さいはて社」の大隅直人さんです。川中さんからは、大隅さんの厳しい編集上の注文についてもお話をお聞かせくださいました。大隅さんの良い書籍をきちんと出版していきたいというお気持ちが伝わってきます。その大隅さんには、親しくさせていただいています。私もお世話になっています。いつも、ありがとうございます。

▪️右側は立教大学大学院21世紀研究科の関係者が中村陽一先生監修のもとで執筆されています。勉強させていただきます。川中さん、ありがとうございました。