午後は大津市歴史博物館

▪️ひとつの前の投稿にも書いたように、今日の午前中は、堅田の内湖で清掃活動のボランティアに取り組みました。帰宅後、清掃活動で汚れた服の洗濯を済ませて、午後からは大津市歴史博物館に行きました。到着した時は、15時になっていました。今日は、親鸞聖人御誕生850年記念企画展「近江堅田 本福寺」と、第92回企画展「50年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-)、この2つの企画展の最終日だったのです。午前中だけでなく、午後からも堅田です。大変満足しました。

▪️ひとつの前の投稿にも書いたように、今日の午前中は、堅田の内湖で清掃活動のボランティアに取り組みました。帰宅後、清掃活動で汚れた服の洗濯を済ませて、午後からは大津市歴史博物館に行きました。到着した時は、15時になっていました。今日は、親鸞聖人御誕生850年記念企画展「近江堅田 本福寺」と、第92回企画展「50年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-)、この2つの企画展の最終日だったのです。午前中だけでなく、午後からも堅田です。大変満足しました。

▪️今日は両企画展とも最終日ということだからでしょうか、前者の「近江堅田 本福寺」には本福寺のご住職のご家族が、「50年前の琵琶湖・堅田」には写真を撮影された大西艸人さんご本人が博物館にお見えになっていたということを、博物館の館長さんから聞かせていただきました。私自身大西艸人さんにはお会いできませんでしたが、本福寺の関係する若いご家族には、偶然にお会いしました。休憩ベンチのそばで、動画が上映されていました。それは、本福寺のおそらく先先代のご住職のようでした。ひょっとすると「節談説教」だったのかもしれません。その動画を拝見していると、前のベンチに、1人の男性がお座りになりました。そして、そばには奥様やお子さんも一緒でした。そしてその男性は動画を指さして、「ほら、ひいおじいちゃんだよ」と話されていました。この方がご住職なのか、ご住職のご兄弟なのか、その辺りはわかりませんが。

▪️「近江堅田 本福寺」を担当された学芸員の方によれば、現在のご住職は本福寺に所蔵されていた貴重な古文書を、仏教研究者や歴史研究者が学問的史料として扱うことをお認めになりました。だから、今回の企画展が可能になったのです。以下は、担当された学芸員の高橋大樹さんのFacebookへの投稿です。素晴らしいですね。この企画展は今日で終わりですが、この企画の続きはまだまだこれからも続くとのことでした。そうあって欲しいです。

▪️トップの写真ですが、博物館での観覧を終えて外に出たところから撮った琵琶湖の南湖の景色です。

第92回企画展 「写真展 50年前の琵琶湖・堅田 ―大西艸人がみた自然と営み―」

▪️大津市歴史博物館の写真展です。以下、公式サイトからの転載です。

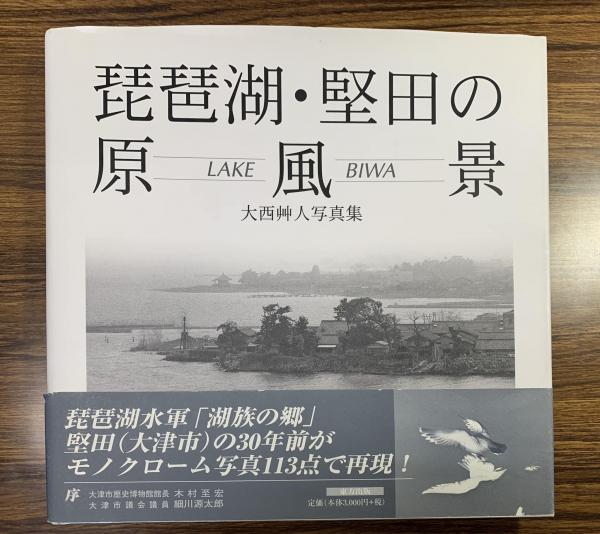

大西艸人(そうじん)氏が撮影した、50年以上前の堅田や仰木の写真を展示します。大西氏は、昭和41年(1966)から昭和46年(1971)まで仕事で堅田に赴任し、休日を利用して堅田周辺の風景や琵琶湖の風景を数多く撮影しました。昭和40年代の堅田は、琵琶湖大橋の開通(昭和39年)や堅田町と大津市、瀬田町との合併(昭和43年)、江若鉄道の廃線(昭和44年)など、町並みや暮らしの風景が大きく変化した時期にあたります。

本展では、大西氏が撮影した写真から約80点を展示するとともに、現在堅田・仰木に暮らす人々のインタビューを交えながら当時の様子を紹介することで、町が持つ地域の魅力と変遷を紹介します。

▪️この堅田のあたりは住まいにも近く、よく行っている場所になります。現在とはどのように違っているのか、かつてはどのような風景だったのか、強い関心があります。

企画展「写真展 50年前の琵琶湖・堅田」チラシ

第 92 回企画展「写真展 50 年前の琵琶湖・堅田-大西艸人がみた自然と営み-」展示目録

▪️今回の企画展の写真家・大西艸人(そうじん)さんの写真集、研究室の書架にきちんとおいてあります。写真展を観覧する前に、この写真集予習をしていこうと思います。タイトルは堅田となっていますが、山裾に広がる棚田の農村仰木の風景をうつした作品もあります。

NHK日曜美術館「死を想(おも)え、生を想(おも)え。 写真家・藤原新也の旅」

■1o月16日のNHK「日曜美術館」で放送されました。写真家の藤原新也さんの回顧展についてです。以下は、番組の紹介です。日曜美術館の公式サイトからの転載です。

写真家・藤原新也。インド・ガンジス川で撮影した、犬が人の遺体を食べる写真は「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」のキャッチコピーと共に、日本の社会に大きな衝撃を与えた。それからおよそ半世紀、藤原は世界各地で「生と死」を写真と自らの言葉で捉え続けてきた。今年故郷北九州で初の回顧展が開かれるにあたり、写真家は「死を想い、生を想う」撮りおろしの旅にでかけた。78歳となった今、藤原新也が見つめるものとは?

■残念ながら16日の放送は見逃してしまいました。再放送を、予約録画します。再放送は、NHKEテレ1、10月23日(日)午後8時〜8時45分までです。

芥川仁さんの写真展「羽音に聴く」

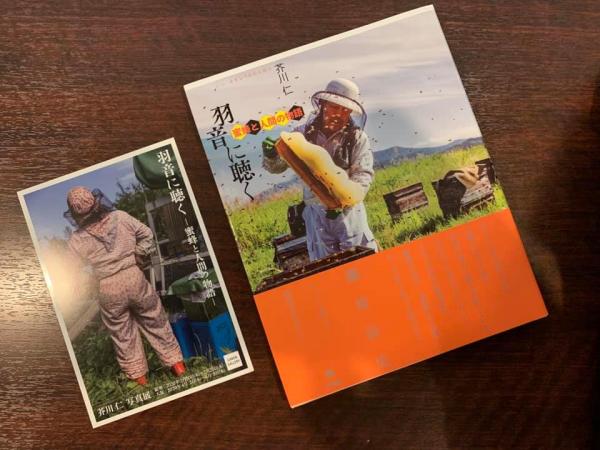

■火曜日の午前中、大阪中島のキャノンギャラリー大阪で開催されている芥川仁さんの写真展「羽音に聴く」に出かけてきました。芥川仁さんは、普段は宮崎にお住まいになっています。また、全国各地を飛び回って取材旅行をされています。なかなか芥川さんにお会いして実際にお話しできるチャンスもなく、隙間の時間で大阪に出かけることにしたのでした。

■芥川さんは、山田養蜂場の支援を受けて、全国の養蜂家を訪ねて、取材をされています。自然環境の中で、ミツバチと養蜂家の関係を丹念に取材されています。写真はもちろんのことですが、芥川さんがお書きになる文章もとっても素敵なのです。ですが、どうもご本人は「それでいいのかな〜…」、「もっと写真で表現することに集中すべきなのではないのかな…」などとお考えのようなのです。ちょうど、そのようなことを思案されていたところに、私がやってきて「芥川さんは写真はもちろん素敵だけど、読ませる文章をお書きになる」と話してしまったものですから…、今お考えになっていることをお話しくださったのです。短時間だけどちょっと深いお話を聞かせていただくことになりました。

■写真展の作品ですが、働き蜂が口吻を出して花に向かう瞬間を映した写真、卵を産めなくなり巣を追い出された女王蜂の死骸の写真に、「あっ…」と驚きました。素晴らしいな〜。ミツバチの生態がどうなのか、あまりよくわかっていなかったのですが、写真に添えられた文章で理解できました。働きバチは、みんな雌であること。ローヤルゼリーで育てられる雌は交尾産卵能力を有する女王バチになること。卵を産まなくなった女王蜂は、働きバチによって巣の外に追い出されること。女王蜂とは言ってはいるけれど、子孫製造工場の役割を担わされていること…。よく知りませんでした、ミツバチのこと。

■芥川さんは、私よりも11歳年上ですが、すごくお元気です。62歳の自分は、前日は本の編集でへばってしまいました。芥川さんを見習わなくちゃ…と、気合を入れることになりました。そして、「そうだ、こういう時はインデアンカレーだ…」と思い、あの甘くて辛い大阪のカレーを、写真展を観覧した後にいただくことにしました(堂島店)。ルーの大盛りに卵。食道と胃が、焼けるようでした。とても刺激的でした。ひさしぶりのインデアンカレーに驚いてしまったようでした。インデアンカレーで喝を入れて、大学に戻りました。火曜日は3回生のゼミです。そして晩は自宅で本の編集作業を行いました。結局、編集作業は、月曜日から金曜日まで続きました。とりあえず、今月分の作業は終えることができました。でも、まだまだ編集作業続きます。

京都の写真展と植物園

■先週の土曜日、福島あつしさんの写真展「弁当 is Ready」【KYOTOGRAPHIE2020】に行ってきました。土曜日が最終日でしたが、なんとか間に合いました。前日の金曜日、新聞で紹介されていたこの写真展の記事を読んでとても気になったのです。どうしても作品を拝見したくなりました。福島さんは、高齢者の方達に、お弁当を届けて安否を確認する…そのようなアルバイをされながら、サービスを提供する高齢者の皆さんと関係の中で、たくさんの写真を撮ってこられました。ただし、福島さんは、高齢者と自分との関係のあり方に関して、いろいろ悩みながらこの作品を撮ってこられました。私自身、親の介護していた時のことを思い出しながら作品を拝見しました。福島さんの作品と自分の気持ちがどこかで共振したように思うのです。ただ、福島さんが悩んで利用者の高齢者の皆さんに向き合ってきたように、自分は果たしてきちんと親と向き合ってこられたのかな…そのあたり、自信がありません。

■福島さんの写真展の後は、ひ……っさしぶりに滋賀県の外に出たことから(山科駅はのぞいて)、どこか気持ちの良い場所に行こうと思い、北山にある京都府立植物園に行くことにしました。ここ数年、自宅の小さな庭でガーデニングを楽しんでいるせいでしょうね。様々な種類の植物を観察・鑑賞して楽しむことができましたが、一番良かったのは植物園の雰囲気でしょうかね。大正13年に開園した日本最古の公立総合植物園なのだそうです。

50年代・60年代の香港

■香港の50年代・60年代の写真らしいのですが、この街の雰囲気に釘付けになってしまいました。Fan Hoという中国出身の写真家の作品です。大変有名な方のようですね。下の動画もご覧ください。

90年前の京都

■昨日、ネットで偶然に見つけました。「初期のサウンドカメラで撮影されたという1929年の京都の映像」なのだそうです。昭和4年ですね。私が生まれる29年前になります。サウンドカメラとはどのような映写装置なのでしょうね、私にはよくわかりません。それはともかく、当時の京都の皆さんの声が録音されています。着物姿が多いのは当然ですが、日本髪を結った方達が結構おられることに少し驚きました。また、録音からは、下駄や草履の音がたくさん聞こえてきます。

■動画の途中で、少女たちが集まっているシーンがあります。当時の流行歌を歌っています。「君恋し」という流行歌です。戦後、フランク永井によってリバイバルヒットしており、私はそちらのフランク永井の代表曲としては知っていたのですが、昭和初期に20万枚もレコードが売れた曲だとは知りませんでした。面白いと思ったのは、餅の移動販売です。音楽担当の方が、縦に琴を抱えて弾いておられるように見えます。そのほかにも、どこかは私にはわかりませんが、京都の当時の神社仏閣の神事や儀礼の様子が映されています。京都をよく知る人であれば、これがなんであるのか、すぐにわかるんじゃないでしょうか。

「藤原敦写真展『つくろひ』」(三井寺観音堂書院)

◾️出版社「さいはて社」の大隅直人さんからご案内いただき、昨日、三井寺の観音堂書院で開催されている「藤原敦写真展『つくろひ』」を観覧してきました。藤原さんは、滋賀県出身東京在住の写真家です。今回の写真展のメインの展示は、藤原さん作品群『蝉丸』になります。

◾️平安前期の歌人である蝉丸をご存知でしょうか。「これやこの 行くも帰るもわかれては 知るも知らぬも逢坂の関」の百人一首で有名ですね。三井寺から少し離れたところ、浜大津から山科に向かう途中に、この蝉丸を祀った蝉丸神社があります。逢坂山に住み、盲目で琵琶の名手とされています。音曲の守護神、芸能の神様としても有名です。

◾️藤原さんの『蝉丸』は、この蝉丸からインスピレーションを得ているのだそうです。そのようなこともあり、今日は、「琵琶の秘曲をきく 蝉丸に想いを馳せるミニコンサート」も開催されました。琵琶は小野真龍さん、篳篥(ひちりき)は前川隆哲さんが演奏されました。演奏されたのは3曲。「太食調 長慶子」と「高麗壱越調 胡蝶」。この2曲は、平安時代に作曲されたものですが、最後に演奏された「啄木調 啄木〜『三五要録』より」は、唐からもたらされた琵琶の3つの秘曲のうちの1つです。最初の2曲が和風とすれば、この「啄木」は、私の個人的な印象ですが、シルクロードの向こうの地域を連想するような調べでした。とても興味深く拝聴しました。

◾️コンサートは本日のみですが、写真展は11月4日まで開催されます。ぜひご覧になってください。ところで、私は、この写真展で、ハンセン病歌人、明石海人のことを初めて知りました。時間を見つけた、彼の歌集を読んでみたいと思います。

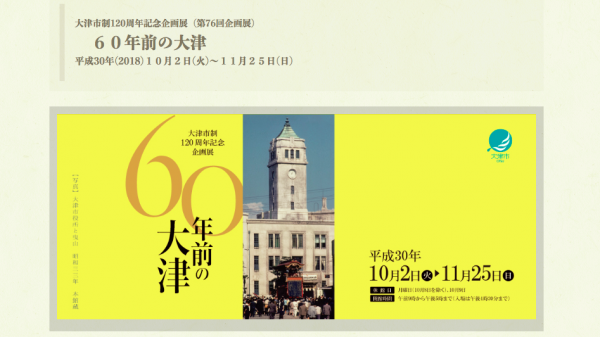

大津市制120周年記念企画展(第76回企画展)「60年前の大津」

◾️大津市は市制120周年。私は今年、60歳、還暦になりましたが、その2倍ということですね。ということで、大津市歴史博物館では、「60年前の大津」という企画展を開催されるようです。このような企画です。

平成30 年10 月1 日、大津市は明治31 年(1898)の市制施行から120 周年、人にたとえれば「大還暦(2度目の還暦)」という節目を迎えます。今回の展覧会では、大津市が還暦を迎えた昭和33 年(1958)を中心に、高度経済長期を迎えて急速に変化する昭和30 年代の市内の移り変わりを、当時の写真や資料で紹介します。

昭和33 年は、大津市にとって新たな出発となる年でした。戦後、米軍(進駐軍)によって使用されていたキャンプ大津が返還され、返還間もないキャンプA地区(現:皇子山総合運動公園)の体育館で、市制60 周年記念式典が行なわれました。

この頃の大津市は、湖岸の埋め立てや山の手の開発などによる市街地の拡大とともに、学校や公共施設などの都市基盤の整備が急速に進められました。これらの様子は、当時の広報誌や市制60 周年の記念誌『還暦』などに多くの写真を使って紹介されています。まさに、現在の私たちが生活する大津の風景や生活の土台は、この頃にかたち作られていったといえるでしょう。

また、本展覧会期間中のミニ企画展は「大津市制の120 年」と題して、明治31 年の市制施行から現在までを市町村合併を中心に、かけあしで振り返ります。加えて、期間限定ですが、西武大津店でも貴重なカラー写真の展示も予定しています。この機会に、これまでの大津市のあゆみについて理解を深めていただければ幸いです。