夏原グラント「市民環境講座2025」でのグループワーク

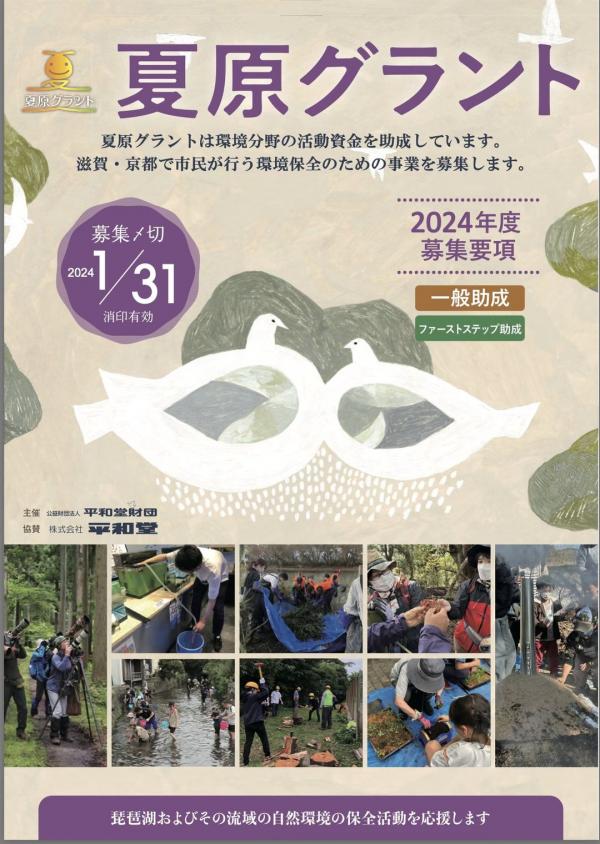

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️ 公益財団法人平和堂財団の「夏原グラント」。今日、「市民環境講座2025」の第2回目が開催されました。場所は、滋賀県立県民交流センターです。今日は講座の講師を務めました。今回の講座は14時から16時までの2時間でしたが、冒頭の30分は、講師ということもあり私から少しお話をしました。助成を受けることで、団体の運営がしっかりして市民団体として「エンパワーメント」していくということ。それから地域社会から信頼も得られるし、他の団体との連帯、連携、協働も生まれて、「社会関係資本」が蓄積されていくということ。さらには、活動の中から「幸せのモノサシ」が生み出されていくということ。これらのお話は、岩手県北にある「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」に長い期間、審査委員として関わらせていただいた時の経験をもとにしています。

▪️もともとは、地域社会を客観的に調査して研究する…、まあ普通の研究スタイルだったわけですが、龍大以前に勤務していた岩手県立大学総合政策学部に勤務し、社会学以外の分野の研究者と交流できたこと、学外では地域社会の皆さんとたくさん交流をさせていただき、「NPO法人地域づくりサポーターズ」の「活動助成事業」の審査員を務めさせていただいた時の経験は、その後の私の生き方そのものに、大きく影響を与えているように思います。龍谷大学に勤務するようになってからも、地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」や社会共生実習にも関わってきました。この「夏原グラント」の選考委員も、そのような過去の経験の延長線上にあるように思います。結果としてなんですが、過去を省みると、それらの経験に導かれるように生きてきたんだなと思います。ちなみに、「夏原グラント」の選考委員も今年度の11年目になります。

▪️そのような個人的なことはともかく、私からお話をさせていただいた後は、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組みました。昨日の市民講座では、このグループワークがメインでした。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通り、「助成団体間の連帯を深めていくために」です。ほとんどの方達が、お互いに初対面でした。最初は「病院の待合室」のようでした。でもすぐに打ち解けて、ものすごく盛り上がりました。楽しそうでした。お互いに自分たちの活動を熱く語り、共感しながら熱心に耳を傾ける。とても幸せそうでした。その雰囲気に、私も幸せを感じることができました。素敵なことだなと思いました。ちなみに、グループワークの進め方については、先日大学で開催した社会共生実習の体験共有会からヒントをいただきました(土田美世子先生、ありがとうございます)。そこにワールドカフェの方法も少し加えた形で進めました。

▪️こうやってお互いに語り合うことを通して、いろいろアイデアも出てきました。また、すでに夏原グラントで知り合った団体同士で、一緒に活動に取り組んでいるというお話もお聞かせいただきました。素晴らしい。夏原グラントの選考委員長を務めていますが、とても嬉しいことですし、ありがたいことだと思います。財団から助成を受けるだけでなく、そのことを契機に、様々な「ご縁」が生まれ、連帯と協働のネットワークがさらに拡大していくことを願っています。昨日は、私が会場から帰宅した後も、残って語り合っておられた皆さんがいらっしゃったようです。そのことを、夏原グラントの事務局をされている「まちづくりスポット大津」の方から教えていただきました。

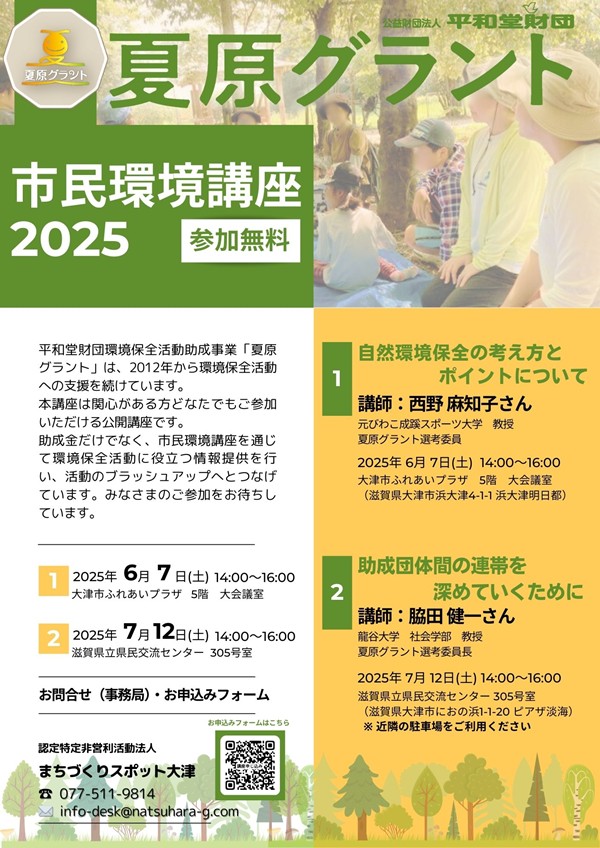

夏原グラント「市民環境講座2025」

▪️土曜日に、選考委員長をしている公益財団法人「平和堂財団・夏原グラント」の「市民環境講座2025」の2回目が開催されます。場所は、滋賀県立県民交流センターです。当日は、講座の講師を務めます。私からもお話をしますが、財団から助成された団体の皆さんとグループワークに取り組もうと思っています。こちらがメインです。なんのためのグループワークかというと、講座のタイトルの通りです。

年度末の引越し作業

▪️何度も、投稿の中に書いてきましたが、勤務する社会学部が大津の瀬田キャンパスから京都の深草キャンパスに移転するにあたり、引越し作業が続いていましたが、15日土曜日に、最後の引越し作業を済ませました。車で大学までいき、自宅に引き取るものを持ち帰りました。何も無くなった研究室を眺めて、ちょっとだけですが、感慨深いものがありました。2004年から使用させてもらった研究室に感謝しました。ありがとうね。

▪️本日17日と明日18日で、業者さんが荷物を運び出します。横にいてサポートすれば良いのでしょうが、自宅で仕事をさせていただきます。どうか、よろしくお願いいたします。19日は卒業式です。今年度は特別研究員でゼミ生がいないのですが、それでも留年していて今回卒業される学生さんがおられるので、その学生さんに学位記を手渡すために大学に行きます。卒業できて、本当に嬉しいです。

▪️その翌日、20日は、終日、平和堂財団・夏原グラントの「一般助成3年目」の皆さんからプレゼンテーションをお聞かせいただき、その後は選考委員会です。この日は、深草キャンパスへの荷物の搬入が始まっているのですが、立ち会うことができません。心配だな〜。21日は深草キャンパスに行って、早速、「荷解き」の作業に入ろうと思います。業者さんに伺ったところ、荷物は、できるだけ研究室の中に入れてしまって…との指示が出ていることをお聞きしました。まあ、校舎を管理する側からすればそうでしょう(管理課)。でもね、そうすると書籍や研究資料等が多い私の場合、「荷解き」の作業をする空間が確保できないのですよ。困りました。まあ、「荷解き」をしながら断捨離も同時に進めます。

2024年度 平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式

▪️先週の土曜日、平和堂財団の「夏原グラント」助成金贈呈式が開催されました。「夏原グラント」では、2012年より、「NPO法人、市民活動団体、学生団体等が行う琵琶湖およびその流域の自然環境の保全活動に対して」支援を行っています。この「夏原グラント」に関しては、これまでもこのブログに投稿してきました。私は、2014年からこの助成の審査員を務めています。今年で10年目なんですね。この助成が開始してから、延べ600団体以上に助成を行い、助成金総額は1億5千万円を越えているそうです。この手の助成金としては、相当な実績を有しているのではないかと思います。

▪️この日は、高橋滝治郎さんにお会いしました。高橋さんは、伊吹山麓で、「ユウスゲと貴重植物を守り育てる会」の会長として活動されています。伊吹山の植物を鹿害から守る活動をされているのです。「夏原グラント」に対しては、伊吹山麓の貴重な植物を鹿の食害から守るために、金属柵を購入して獣害作を設けたいという申請されていました。

滋賀県米原市の伊吹山の三合目には、ユウスゲをはじめ、貴重な植物が確認されています。しかし、近年はシカによる食害が問題となっています。そこで冬の強風や積雪に耐久性のある金属柵を設置して獣害を防止します。

▪️助成金で金属柵だけを購入させてもらいたいというのです。なんというか、大変潔いというか、非常にわかりやすい(効果も期待できる)申請でした。審査の結果、高い評価で採択されました。各団体の助成金額については、こちらに公表されています。

▪️もちろん、私は高橋さんが会長されている団体が申請されていることを書類審査の時まで知りませんでした。いっぽう、高橋さんの方も、私が審査員をしていることをご存知なかったと思います。高橋さんと知り合ったのは、私が、世界農業遺産申請に向けてのサポートをさせてもらっている時でした。その時、高橋さんは滋賀県庁の農政水産部長をされていました。今では、「琵琶湖システム」は、国連FAOに世界農業遺産として認定されていますが、FAOの審査を受けるためには、その前にまずは日本の農水省から「日本農業遺産」に認定される必要がありました。高橋さんは、その段階で滋賀県農政水産部長をされていたのです。ということで、高橋さんとツーショット。ずいぶんい前からお約束していただいているのですが、高橋さんから伊吹山の植物のことをいろいろ学びつつ、山頂まで登山ガイドをしていただくことになっています。もっとも、昨年、登山道の大規模な崩壊があり、伊吹山は入山禁止となっています。早く、再開してほしいです。楽しみです。その前に、登山靴買わなくちゃ。

▪️「夏原グラント」に話を戻しましょう。贈呈式の後は、記念写真を撮影して、交流会が開催されました。交流会では、いろんな方達とお話をすることができました。私は、滋賀県ヨシ群落保全審議会のメンバーということもあり、審査とは別に、個人的な関心として琵琶湖のヨシ帯の保全に関心があります。ということで、「ヨシの活用によるヨシ原の保全 」に取り組む、「まるやまの自然と文化を守る会」の代表で、「特定非営利活動法人まるよし」理事長の宮尾陽介さんからは、琵琶湖の代表的なヨシ軍楽である西の湖でヨシの利用と保全に取り組む関係団体の大変興味深いお話を聞かせていただきました。「夏原グラント」とは別に、お話を伺いにいく約束をさせていただきました。

▪️「けいはんな記念公園における里山管理事業」 の「コナラ会」のメンバーである稲本雄太さんとも、ゆっくりお話をすることができました。「夏原グラント」の助成金が、どれだけ活動の発展につながったかについて、また活動されているエリアの生物多様性を高めていることについても説明してくださいました。生物多様性が高まったことを、昆虫標本等や科学的な調査のエビデンスに基づいて評価を行っておられるようです。そのうちに、「自然共生サイト」に登録されるかも知れませんね。

▪️学生の皆さんも助成を受けています。「有機農法拡大 /立命館大学経営学部プロジェクト団体」である「丹後村おこし活動チーム」の皆さんです。今年度から助成を受けておられます。ということで、「夏原グラント」で有機農業に取り組む先輩団体「持続可能な集落棚田のための環境保全型ネオ・スモールファーマー発掘プロジェクト」に取り組む特定非営利活動法人「スモールファーマーズ」さんを紹介しました。「スモールファーマーズ」さんも、代表の岩崎吉隆さんとは、これまたちょっとした知り合いだったからです。一昨年度から、高い評価とともに助成を受けておられます。こうやって、団体間を交流会で繋いでいくのも審査員の役目なのかもしれません。

▪️交流会の中締めでは、挨拶をさせていただきました。自分たちが助成金を受けることができたらそれでOKではなく、「夏原グラント」で助成を受けた団体間で、もっと情報をやり取りしたり、見学をしあったり、お互いの活動を助け合ったり、そういう協働と連帯が生まれて欲しいと、私からの希望をお伝えしました。交流会の名刺交換で、そのような個人的な希望が少しずつ実現していくと素晴らしいと思います。

「夏原グラント」と湖畔散策

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️先週の土曜日は、平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」の一般助成1年目2次選考でした。少し前の投稿にも書きましたが、全部で、22団体のプレゼンをお聞かせいただきました。平和堂財団の「夏原グラント」は最高で50万円が助成されますが、大変わかりやすくインパクトのあるプレゼンテーションは、「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」による「伊吹山三合目 豊な植生を守る獣害防止金属柵設置事業」でした。

▪️この「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」は、伊吹山や登山が好きな人、また退職して「地域のために何か貢献したい」と考える方たちが集まって結成された団体です。伊吹山は貴重植物で大変有名な山ですが、その保護を目的に、伊吹山3合目の整備や自然観察ガイドに取り組んでおられます。今回の申請は、ニホンジカの食害からこれらの貴重植物を守るために、助成金を全て金属策の購入に充てたいというものでした。

▪️この新聞記事をお読みください。昨年の3月の読売新聞の記事「伊吹山の植物守れ シカの食害で荒廃…米原市が復元プロジェクト」です。原因としては、ニホンジカの天敵がいなくなったこと、地球温暖化で雪が減り、かつて積雪していたところにも容易にニホンジカが侵入できるようになったこと…などが挙げられています。植物がなくなってしまったため、昨年の7月の大雨により、複数箇所で土砂が流出し、登山道が崩壊するなど大変な被害が生まれました。行政もこのような状況に対策を講じようとしていますが、それにも限界があります。今回の「ユウスゲと貴重植物守る育てる会」の申請は、麓の三合目については自分たちで守っていくのだという強い決意の表れでもあります。審査結果は、また財団の方から伝えられると思いますが、採択されるようであれば、頑張っていただきたいと思います。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️「夏原グラント」の選考会が終了した後は、前の投稿にも少し書きましたが、選考会の会場が琵琶湖畔にある「ピアザ淡海」だったので、財団から頂いた弁当で上がった血糖値を下げるために琵琶湖の湖畔を歩くことにしました。この日は、黄砂のせいでしょうか、ドヨーンとした風景でした。ところで、湖畔と書きましたが、滋賀県では湖畔とはあまり言いませんね。湖岸です。

▪️暖かくなってきたせいか、半袖で散歩されている方もいらっしゃいました。湖岸にある公園は大変賑わっていました。琵琶湖の湖岸にはたくさんのマンションが屏風のように建設されていて、山側からはなかなか琵琶湖を感じることができませんが、マンションに暮らしておられる皆さんは、琵琶湖の見える風景の中で暮らすことに満足されているのではないでしょうかね。

▪️「ピアザ淡海」は膳所の湖岸にありますが、ここから浜大津港の方に進んでいくと、環境教育船「うみのこ」は、観光船の「ミシガン」が係留されていました。さらに進むとヨットハーバーも。

▪️浜大津港を過ぎて、さらにJR大津京駅の方に向かいました。駅まで歩けば4kmちょっとになります。その途中の琵琶湖疏水の水門の前にかかった橋からの写真です。サクラのマークがペンキで描かれた古い木造の建物があります。ここは、戦前は第三高等学校の水上部(ボート部)の艇庫だったところです。ボートのガレージですね。あの有名な「琵琶湖周航の歌」の作詞者、小口太郎はこの水上部の部員だったのです。戦後は「三高ヨットクラブ」に、そして「京都大学学生サークル神陵ヨットクラブ」が継承しているようです。そのようなわけでしょう、この艇庫の近くに、「琵琶湖周航の歌 一番の歌碑」が設置されています。

「(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議」設立に向けたシンポジウム

▪️今日は、南草津で開催された「『(仮称)淡海ヨシのみらいを考える会議』設立に向けたシンポジウム」に参加しました。一般公開されるシンポジウムとは違い、ヨシに関係する皆さんのためのシンポジウムでした。「なんで脇田がヨシやねん」という突っ込みが入ると思いますが、滋賀県の「ヨシ群落保全審議会」の会長ということでお呼びいただきました。

▪️京都大学の深町加津枝さんから問題提起をしていただき、琵琶湖ヨシとヨシ葺き屋根の伝統を受け継ぐ真田陽子さん (葭留勤務、一級建築士)と、淡海環境保全財団の瀧口直弘さんから活動発表をしていただいた後、参加者26人で車座になって、ヨシについて熱く語り合いました。ヨシ業者の皆さん、ヨシを原料に使う文房具の企業の皆さん、環境教育の関係者、ヨシを原料に使う繊維会社の方、地域でヨシ群落の保全に取り組む皆さん、多種多様な関係者がお集まりくださいました。

▪️私はその際のコーディネーターを務めました。皆さんから積極的にご発言いただきました。ヨシに関係する様々な「異業種」の皆さんが交流するからこそ、大変楽しく有意義な時間を過ごすことができたのだと思います。ありがとうございました。

【追記】▪️このシンポジウムを企画・運営された「淡海環境保全財団」の職員の方から、メールが届きました。参加者は限られていますが、アンケートをとったところ、「全体構成にストーリー性があって良かった」というご意見や、「コーディネートが非常に良かった」というご意見を複数いただけたようです。ちょっとフランク過ぎたかなと若干の反省もしていますが、堅苦しなくないように、そしてユーモアを伴うことを心がけ、しかも全体のディスカッションがうまく噛み合うことを意識しながらコーディネートを行いました。もちろん、参加者の皆さんのご協力もあってうまくいったのかなと思います。改めて、参加者の皆さんには御礼を申し上げます。ありがとうございました。

平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」2024年度募集要項

「夏原グラント」と「モバイル本棚」

■本日は、平和堂財団夏原グラント・一般助成2年目の団体の皆さんによるプレゼンテーションの日でした。地域で取り組まれている活動のお話を伺っています。いつものことながら、勉強になります。場所は、草津市立総合交流センターです。立派な施設ですね。草津市が羨ましい。大津市は…。それはともかく、掲示板に面白いグループのポスターを見つけました。

■本日は、平和堂財団夏原グラント・一般助成2年目の団体の皆さんによるプレゼンテーションの日でした。地域で取り組まれている活動のお話を伺っています。いつものことながら、勉強になります。場所は、草津市立総合交流センターです。立派な施設ですね。草津市が羨ましい。大津市は…。それはともかく、掲示板に面白いグループのポスターを見つけました。

■おそらく、この団体の皆さんかと思います。「学び床」という団体です。そのようなことをfacebookに投稿すると、すぐに代表の池田次のようなコメントが入りました。「モバイル本棚、少しずつ活動を広げています!! またお話しましょう」。これは、また会いに行かないといけませんね。

学び床って?

「社会人がまちに出る」をモットーに、学びや本をベースにした様々なコンテンツを通じて交流し、まちとつながる実践型コミュニティです。モバイル本棚って?

その名の通り、手作りの移動式本棚。

大きさ:車に詰めるくらい

収納冊数:できるだけ

走行可能距離:未知数活動の背景?

こんにちは、代表の池田です。

私は、まちづくりや生活の基盤に関わりたいとの思いから、鉄道会社に入社しました。

とはいえ、既存の組織や肩書きではアプローチできないことがたくさんあります。

私は同じような会社員や、またはそうでない人も、既存の枠組みから「越境」し、地域や暮らしを考えたり、人との出会いを通じそこから新たな挑戦が生まれてくる。そんな「まちの入り口」になっていけばなぁと思っています。活動内容は?

月に2回程度、de愛ひろばなどに本棚を置き、集まった人が自由に本を読んだり、本を通じて対話したりしています。神社や畑など様々な場所でも場づくりを計画中。ゆくゆくは、地域の人と好きな本などを持ち寄り、シェア型図書館を展開したい。絶賛仲間募集中です。

その他、有志で古本市を開いたり、公共公益機関などと連携し市民参加型アクションを行っています。

■素敵じゃないですか。

第27回全国棚田(千枚田)サミット(2)

■この写真は、昨日開催された第27回全国棚田(千枚田)サミットの第2分科会の様子を、参議院議員の嘉田由紀子さんが写真に撮ってくださったものです。滋賀県庁の農政水産部の部長さんや次長さんもお越し下さいました。ありがとうございました。第2分科会ですが、パネリストの皆さんからは、「とても楽しかった」、「もっと話しがしたかったです」という感想をいただきました。集落を超えて、志を持った方たちが集まって、ヒントを出し合い、愚痴をこぼしあい、支え合える場ができたら素敵だと思います。ぜひ、そういう集会が定期的にできたら良いなあと思っています。

「全国棚田(千枚田)サミット)の2日目は、朝から3つに分かれてエクスコーションを実施されました。私は、全国各地の棚田からお越しの皆さんと一緒に、高島市の一番南にある鵜川を訪問するエクスカーションにしました。琵琶湖に面する棚田です。一般には、棚田自身が生み出す風景に評価が集まりますが、鵜川の棚田は、棚田からの琵琶湖の風景が素晴らしいと思います。棚田、JR湖西線、琵琶湖、沖島、湖東…それらが重なる風景に感動します。集落では、この棚田を保全するために、様々な活動に取り組んでおられます。詳しくは、以下をご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/…/nousonshinkou/317821.html

http://www.ukawama-to.com/tanada-2.html

https://smout.jp/plans/5779

■本日の正午に、2日にわたって開催された「第27回 全国棚田(千枚田)サミット」が閉会しました。閉会式典では、まずは分科会のコーディネーターを担当された、龍谷大学社会学部の坂本清彦先生(第1分科会)、経済学部の西川芳昭先生(第3分科会)とともに、私も第2分科会の報告を行いました。最後は、特別分科会のコーディネーターをおつめになった中島峰広先生が報告をされました。

■第2分科会からは、およそ以下のような報告をさせていただきました。テーマは、市役所の事務局の方で決められたものです。

第2分科会のテーマは「棚田に根付く”価値”を繋げる〜地域産業の振興と次世代への継承〜」です。高度経済成長期の燃料革命により、地域の大切な副業であった炭焼きは途絶えることになりました。ところが、高齢化や過疎がすすむ中山間地域の集落や地域の中から、炭焼きをもう一度復活させて活性化につなげていこうという動きが出てきました。今日、お越しの皆さんは、そのような炭焼きに関わって来られた皆さんです。

パネリストは全員で5名の皆さんになりますが、地元の方は1名で、残りの4名の皆様は外から移住された方達です。それぞれの皆さんにお話いただいたことから浮かび上がってくることは、次のようなことでした。移住がスムースに進んでいるところでは、地元の側に、移住者の皆さんを受け入れ支える人たち、見守る人たちがきちんといるということです。また、移住者の人たちも、地元の暮らしの仕組み、習慣、文化、そして技術に対する尊敬の気持ちを持ち、地元の人たちに謙虚な気持ちで接しておられるのです。この地元の人たちの内からの支えと、移住者の外からの力がうまく調和してハーモニーを醸し出されてくることが大切だということです。また、地元の皆さんは、”地元の様々な事情”という「制約」の中で暮らしておられて、自由に発言や行動ができないことがあるわけですが、移住者の皆さんはそのような「制約」から相対的に自由なことから、移住者だからこそできることを地元の皆さんから期待されているというお話もありました。

ただし、こういった内(地元)と移住者(外)とをつなぐことを、個々人や集落の力だけに頼ることには限界があるという指摘もありました。内と外とを繋ぐシステムが必要だというわけです。これは、「人」だけの話ではなく、炭焼きで生産された炭、炭の原料となる落葉広葉樹の木材という地域の中で生み出された”価値”を、外でそれらを求めている人たち(潜在的な需要)と繋いでいくような仕組みも必要との指摘もありました。

高島市の中山間地域に限ったことではありませんが、高齢化と過疎化が加速を増して進んできています。しかし、逆に、そのようなピンチはチャンス。危機意識を共有することで、新しい地域の持続可能性を高めるための新しいアイデアが生み出されるのではないでしょうか。

■分科会会の報告の後は、「サミット共同宣言」、「次期開催地挨拶」、そして「協議会旗引き継ぎ」と続きました。来年度は、和歌山県那智勝浦町で開催されます。長年にわたってIターンの方たちを受け入れてきた那智勝浦町には、那智勝浦町ならではの魅力や棚田地域の課題を克服するための工夫や仕組みがあるのではないかと思います。そのことについてぜひ知りたいなと思いました。

■もうひとつ、「棚田(千枚田)サミット」は今回で27回目。約ひと世代にわたって全国各地の棚田地域で開催されてきました。その間に、どのような議論が行われてきたのか、どのような知見が蓄積してきたのか、棚田をめぐる人びとの関心はどのように推移してきたのか、そのようなことについても知りたいなと思いました。

■さて、今回、高島市での開催にあたっては、全国の皆様をお迎えするために、地域の皆様、市役所の職員の皆様は、大変なご努力で開催に向けての準備をされてこられました。お疲れ様でした。また、いろいろお世話になりました。2日とも天候も良く、無事に閉会できて本当によかったです。

夏原グラント活動報告書(2021年度)

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■ 2014年から、公益財団法人� … ��原グラント」の選考委員を務めています。平和堂は、滋賀県を中心に近畿地方、そして北陸地方や東海地方にまで総合スーパーとスーパーマーケットを展開する企業ですが、この平和堂の創業者である夏原平次郎さんが、「平和堂をここまでに育てていただいた地域の皆様に感謝し、そのご恩に報いるため」に、私財を寄付して平成元年に設立した財団です。

■こちらの財団では、2011年度の公益財団法人への移行を機に環境保全活動や環境学習活動への助成も始められました。「夏原グラント」です。「びわ湖およびその流域の自然環境の保全」に取り組むさまざまな実践活動、教育活動、研究活動に対して、その活動資金を助成されています。2022年度は61団体へ総額17,508,000円を助成しています。

■毎年、年度末が近づいてくると、審査が始まります。まず書類での選考が行われ、その次に選考に残った団体からプレゼンテーションを聞かせていただきます。審査をさせていただきながらも、地域の困った課題に気づき、有志とその課題を共有し、具体的な活動を少しずつ展開されていくプロジェクトのプロセスから、大切なことを学ばせていただいています。ありがとうございます。

■昨日は、平和堂財団から2021年度の活動報告書が送られてきました。こちらの財団の事務局は、しがNPOセンターのスタッフの皆さんになりますが、丁寧に各団体にヒアリングをされています。私も、審査するより、現場でのヒアリングに出かけたいな〜と思うのですが、立場上、そのようなことは難しいのでしょうね。

■審査員も9年目になりますが、審査員として希望することは、助成を受けた団体の間での交流がもっと活発になってほしいということです。そのような思いもあり、2021年度は助成を受けた団体に集まっていただき、ワールドカフェ方式のワークショップに取り組んでいただきました。すごく手応えを感じました。助成をするだけでなく、環境保全活動に取り組む人たちの間で、悩みを聞き合ったり、知恵を出し合ったり、アドバイスをしあったりする「場」を作っていくことも財団の大切な役目だと思っています。