三浦しをんさんの『舟を編む』

▪️三浦しをんさんの『舟を編む』、知ってはいましたが、手にとって読んだことがありませんでした。今日は、大学でいつもよりも少し遅くまで仕事をして帰宅し、夕食を摂った後、NHKでこの「舟を編む」のドラマが放映されていることを知りました。途中から視て、いいな〜と思いました。原作を読んでみたくなりました。まあ、物理的な時間と心の余裕が生まれてからですけど。

▪️常に生きて変化していく「言葉」と、それを記述する「辞書」との関係。それは、社会と言葉の関係でもありますね。面白いと思います。社会学者は、辞書ってどう捉えているのかな。私の指導教授だった領家穰先生は、よく辞書のことを話していました。広辞苑の言葉の変遷について。そういうことに地味に取り組む人が現れるのを期待されていたのかもしれません。まあ、なかなか学会誌に掲載される論文にはなりそうにない気がしますが。そんなことはどうでも良いと、辞書の研究に没頭される人の登場を領家先生は期待されていたのでしょうね。今から40年前後前のことです。でも、当時の私はわかっていませんでしたね。ちなみに、当時、私はそういう人では全くありませんでした。そういえば、領家先生は、『するとなるの言語学』(池上嘉彦)とか『翻訳語成立事情』(柳父章)についていろいろお話しくださいました。学部生の授業でも話しておられました。でも、受講していた学生にはよく伝わっていなかっただろうなと思います。

「団地ブーム」に関するオンライン記事

▪️私の記憶は団地での暮らしから始まります。日本住宅公団の団地です。3歳から5歳までは、神戸市の御影の六甲山の麓にある5階建の団地でした。その次は、5歳の時は山口県下関市にある2階建てのテラスハウスと呼ばれる団地でした。そして6歳から10歳までは福岡県北九州市小倉にある5階建ての団地でした。あわせて8年程にしか過ぎないのですが、67歳のおじいさんの人生にとって、とても大切な記憶になっています。ということで、リンク先は、読売新聞の「団地ブーム」に関するオンライン記事です。たまたまこの記事が目に留まりました。

▪️記事にもあるように、小泉今日子さんと小林聡美さんが出演されたNHKの『団地のふたり』、話題になりましたよね。記事では、団地が登場する作品を紹介しながら、団地の歴史を辿っています。小津安二郎監督による映画『秋刀魚の味』(1962年)。森田芳光監督による映画『家族ゲーム』(1983年)は松田優作さんが主演されていました。TBSのドラマ『天までとどけ』(1991~1999年)。岡江久美子さんが出演されていたそうです。そうです、というのは私の記憶にはないからです。ドラマを視ていないのだと思います。ジブリのアニメ「耳をすませば」のモデルは、多摩ニュータウンの愛宕団地がモデルとのこと。ファンの皆さんが「聖地巡礼」で訪れるのだそうです。その気持ち、わかります。2016年公開の映画『海よりもまだ深く』は、是枝裕和監督の作品です。阿部寛さんが主演のようですが、この映画を私は拝見していません。これも舞台は団地なのだそうです。それぞれの時代の舞台として団地が登場しています。おそらくですが、作品ごとに、団地の位置付け方も異なっているのかなと推測しています。そういう眼で作品を考えたことがないのですが。

▪️記事の最後には、次のような指摘が。「昭和の生活の縮図ともいえる『団地』。その団地が形成するコミュニティは、いまや珍しい濃密な人間関係の残っている貴重な場所でもあります。これほどまでに団地に惹かれてしまうのは、現代を生きる我々が、心のどこかでそれを求めているからなのかもしれません」。昔は、煩わしい人間関係とは距離を置き、鉄の扉の向こうにはプライベートな生活空間がしっかり確保されている…。団地は、そのように捉えられていたのではないかと思います。それ以前の住宅事情は、相当ひどいものだったのです。

▪️個人的な記憶を振り返ってのことですが。団地には、豊なコモンスペースが広がっていました。子どもたちの遊び場でした。団地の真ん中にあるグランドでは、団地の運動会、夏祭り、盆踊り、ラジオ体操、そうそう映写会もおこわれました。大きな白いスクリーンに映写機で投影するのです。フィルム映画ですね。団地の集会所では、習字教室、絵の教室、そろばん教室、バレエ教室が開かれていました。プライベートな空間が確保されつつも、そういう友達や他の家族と「交流する場」がたくさんありました。親世代(昭和一桁生まれ)は、自分たちが育ったコミュニティの地域文化を、団地という空間の中で再現していたのかもしれません。もっとも当時はコミュニティという言葉は使われていませんでしたが。

▪️ところが、時代が現代に近づくに従い、地域から「交流する場」は消えていきました。都心に建設されるタワーマンションなどは、人のことを気にせず、自由に自分らしい暮らしを送ることができます。でも、そのような社会の状況に「しんどさ」や「さびしさ」を感じる方も増えてきているのでしょうか。記事には、「濃密な人間関係」とあります。たしかに、ドラマの中で描かれるのは「濃密な人間関係」なのかもしれませんが、私などからすると「適度な人間関係」、言い換えれば、プライベートな空間がしっかりありながらも、知り合いのことをちょっと気遣う、お互いちょっとだけおせっかいな関係なのではないかと思います。そうそう、広くない団地に上手に暮らすためには、生活の中に溢れるモノを断捨離しないといけませんね。これ、大事なポイントだ。

【追記1】▪️「団地ブーム」の記事を読んでいるとだけではよくわかりませんが、現実には、多くの団地では入居されている方達の高齢化が進んでいるように思います。気になるのは、一人暮らしの高齢者、独居老人のケアという課題です。以下は、以前の投稿です。

「【ルポ】生と死を見つめて 大都市・東京で高齢化進むマンモス団地」

「大崎博子さんのこと」

【追記2】▪️このブログ、検索機能が壊れてしまっています。過去の投稿を検索するのに難儀しています。「脇田健一」と「団地」でGoogle検索すると、以下の投稿が見つかりました。

城野団地

小倉時代

ゴールデンウィークの出来事

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️今日は、安曇川の河口付近にある「滋賀県立びわ湖こどもの国」に行きました。娘の家族に加えて、今日は息子夫婦も神戸からやってきました。全員で8人。みんなで、BBQを楽しみました。もっとも、BBQの段取りは全て娘婿の哲ちゃんがやってくれました。さすが、ボーイスカウト経験者です。タンドリーチキン風のスペアリブ、美味しかったな〜。豚肉のスペアリブですが、あらかじめボイルとして中まで加熱してあります。その上でタンドリーチン風に一晩味付けをして、BBQでは最後に焼き色をつけるだけにしてあります。本当に美味しかったです。

▪️娘と息子の家族と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。幸せですね。仕事の疲れを癒すことができました。孫たちは、この広い施設にある遊具で思い切り遊びました。前期高齢者の私は、もちろん一緒に遊ぶわけにはいかず、そのような孫たちを眺めているだけですが、それでも満足でした。神戸から来てくれた息子夫婦が、孫たちの遊び相手をしてくれました。ありがとう。もっとも、最後は疲れてしまったようですが。小さな子どもたちのエネルギーってすごいな。「びわ湖こどもの国」は、たくさんの家族連れでいっぱいでした。笑顔と幸せが溢れていました。とても素敵なことだと思います。

▪️ところで、湖岸からは「沖の白石」が見えました。水深80mのところから湖面に突き出ている岩です。鬼の角のようですね。湖面からは20mあるので、全長は100mあるらしいです。

67歳になりました。

▪️今日は、自分の誕生日です。67歳になりました。子どもの時のように、素直に喜べないのですが、朝からたくさんのお祝いのメッセージをFacebookを通していただき、少しだけ喜びを感じられるようになってきています。ありがとうございます。例年であれば、facebookでお一人ごとにお返事をさせていただくのですが、今年はそのような余裕がありません。どうかご容赦ください。

▪️今日は、自分の誕生日です。67歳になりました。子どもの時のように、素直に喜べないのですが、朝からたくさんのお祝いのメッセージをFacebookを通していただき、少しだけ喜びを感じられるようになってきています。ありがとうございます。例年であれば、facebookでお一人ごとにお返事をさせていただくのですが、今年はそのような余裕がありません。どうかご容赦ください。

▪️4月15日、私と同じ日に生まれた方。フランスの社会学者エミール・デュルケームは、1858年4月15日に生まれています。私が生まれたのは1958年4月15日ですから、デュルケームの100年後に生まれたことになります。ジャーナリストの田原総一郎は1934年の4月15日のお生まれです。まあ、誕生日が同じというだけで、「だからどうしたの」と言われてしまうかもしれませんが。

▪️写真は、娘から誕生日のプレゼントとして贈られた盆栽です。フジです。写真のように花を咲かせられるかどうか。それはこれからの私の世話にかかっていますかね。

神戸電鉄のぬいぐるみ

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

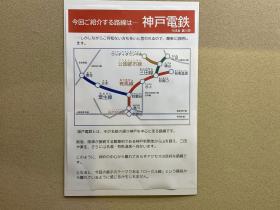

▪️転校した当初は、神戸市北区に居住していました。その時に、通学に利用していたのが、神戸電鉄でした。地元では、「しんてつ」と呼んでいました。住まいのある山の街駅から電鉄長田まで乗車しました。今でこそ、神戸市営地下鉄北神線が開業して、六甲山の下に建設されたトンネルを通って神戸の中心市街地まですぐに移動できますが、当時、六甲山の裏側(北側)に造成された新興住宅地に住む人は、神戸電鉄を利用するしか通勤・通学の方法はありませんでした。私が神戸電鉄を利用していたのは、記憶では高2の秋までだったのではないかと思います。同じ神戸市内ですが、須磨区に転居したからです。

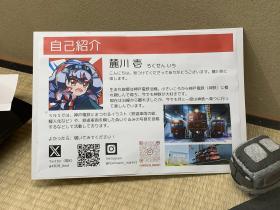

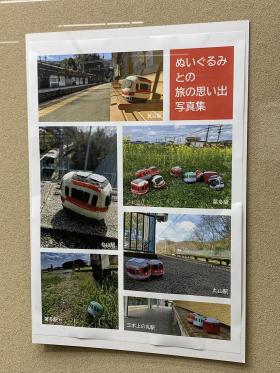

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️ところで、この展示のスペース。下は畳ですね。普段は何が展示してあったのか、思い出せません。確か、お花が生けてあったように記憶しているのですが、違いますかね。仮に、お花が生けてあったスペースに、どうして神戸電鉄なんでしょう。そもそも、ここはどちらの団体が管理されているのかな。このスペースを貸し出しておられるのでしょうかね。

付喪神(つくもがみ)

▪️我が家の洗濯機、30年前のものでした。なんといっても、「National」君ですから。この洗濯機のこと、以前にも投稿しましたね。超長寿で、我が家の衣服を洗濯し続けてくれた洗濯機なのですが、最近は、最後の脱水の時に、ガランゴロンと大きな音を立てるようになってしまいました。しかも、脱水後の衣服に、何やらプラスチックの部品のかけらのようなものが混じっていました。

▪️我が家の洗濯機、30年前のものでした。なんといっても、「National」君ですから。この洗濯機のこと、以前にも投稿しましたね。超長寿で、我が家の衣服を洗濯し続けてくれた洗濯機なのですが、最近は、最後の脱水の時に、ガランゴロンと大きな音を立てるようになってしまいました。しかも、脱水後の衣服に、何やらプラスチックの部品のかけらのようなものが混じっていました。

▪️「これはあかんな。とうとう、これで最後やな」と思い、量販家電で新しい洗濯機を購入しました。今度は、「Panasonic」君です。まあ、同じ会社ですけどね。今までの「National」君なんですが、新しい「Panasonic」君を注文したことを知ってしまったせいか、急に、普通に洗濯してくれるようになりました。なんだったのかな〜、何か不満に思って大きな音を出して文句を言っていたのかな〜。普通に洗濯してくれるようにはなったのですが、ごめんねと、サヨナラをすることになりました。ちょっと心を痛めています。

▪️日本には、付喪神(つくもがみ)がいらっしゃいます。古い道具に宿るといわれる精霊や妖怪を付喪神といいます。うちの「National」君にも、付喪神が宿っておられたのかもしれません。神様が「まだ、きちんと洗濯できたのに、なんで捨てられんとあかんねん」とご立腹されていたら嫌だな〜と、ちょっと気になっています。電気屋さんに言わせれば、洗濯機の寿命は普通は7年まで、長くても10年だとか。30年って、異様ですよね。やっぱり付喪神がいたのではないのかな。ちなみに、今度の「Panasonic」君が30年長持ちするとは思えないのですが、仮に30年使えたとして、私はもうとっくに死んでいます、たぶん。でも、新しい洗濯機、付喪神が宿る前に、壊れてしまうのでしょうかね。

▪️この投稿と同様のことをfacebookに投稿したところ、知人から以下のようなコメントをいただきました。

子供の頃から「全ての物に心が宿る、付喪神さま居られる」と教わって育ちました。例えば「これはそろそろ買い換えよう」という会話は、そのものに聞こえないように話したりしていました。そして、わが家の洗濯機も本当に脇田さんのお宅と同じような状況だったのてすが、それは洗濯機さんが、そろそろ終わるよー準備してーと早めに合図を出してくれて、そして次の子が来るまでは最後の力を振り絞って普段通りに働いてくれたのだと理解しました。我々が不便しないように、付喪神さまも色々考えてくださるのですね。ありがたいことです。

▪️ああ…と感動しました。そうだったのか。「早めに合図を出してくれた」、そう思ったらちょっと涙が出てきました。「次の子が来るまでは最後の力を振り絞って普段通りに働いてくれた」だなんて、とっても感動してしまいます。そういうふうに考えることができる知人の素晴らしさにも感動しました。

地元自治会で防災訓練

▪️今日は、自宅のある自治会で防災訓練がありました。もちろん自治会の主催です。全国を見渡すと、自治会に加入しない世帯が増えているとか、自治会の活動が低下しているとか、いろいろ課題はあるのですが、私のところの自治会はかなり頑張っておられると思います。役員さんは、年度ごとに後退しますが、長年にわたりずっと自治会の番頭さんのような役割をされている方がおられて、その方のおかげで自治会を維持できているように思います。心より感謝しています。

▪️さて、今日は、消防・救急の職員の皆さんがやってきて講師を務めてくださいました。参加者は70人ほどらしいです。この70人の人たちが2グループにわかれて、訓練を行いました。訓練のメニューは2つ。まずは、人が倒れていた時にどうするのか。救急車への電話、周りの人を呼ぶ、胸骨圧迫、AEDの使い方、一通りのことを経験しました。大学でも時々訓練を受けているのですが、これは毎年やらないと忘れてしまいますよね。もうひとつは、毛布と竹棒を使っての怪我人の搬出を実際にやってみることです。70名の参加があったということは、私のところの自治体の世帯数からすると、かなり熱心な方なのだそうです。そうなんだ〜。

▪️次は、3月には「防犯講習会」が開催されます。最近、強盗致傷事件があちこちで起こっています。以前は、侵入窃盗犯は「入りやすく逃げやすい家」を下調べして犯行に及んでいたようですが、闇バイトの従来の「常識」とは関係なく、お金を持っていそうな高齢者のリストを持っていて、そのリストから強盗に入る家を決めるのだそうです。怖い世の中です。そういうリストは誰が作成して、どうして流出するんでしょうね。そこを知りたいな。

孫と遊んで、そして大学時代の同窓会。

▪️孫のななちゃんが、通っている保育園の生活発表会があるということで、ひさしぶりに近鉄に乗って奈良に向かいました。京都では特急「しまかぜ」が、大和西大寺では特急「あをによし」が停車していました。電車が好きな私は、嬉しくなって写真を撮りはしましたが、でも眺めるだけです。乗ったのは普通の特急です。そこが、ちょっと残念。

▪️孫のななちゃんが、通っている保育園の生活発表会があるということで、ひさしぶりに近鉄に乗って奈良に向かいました。京都では特急「しまかぜ」が、大和西大寺では特急「あをによし」が停車していました。電車が好きな私は、嬉しくなって写真を撮りはしましたが、でも眺めるだけです。乗ったのは普通の特急です。そこが、ちょっと残念。

▪️滋賀は大津でも雪が少しだけ積もっていましたが、奈良はまったく雪の気配がありませんでした。ただ、強い風が吹いていて寒さを感じました。ホールでは、それぞれの年齢の皆さんが、これまで練習してきた劇を見せてくだいました。ななちゃんたちの劇は、「ぽんたのじどうはんばいき」でした。幼児教育の世界の中では、有名な劇のようですね。ななちゃんは主役のタヌキのぽんたです。主役とはいっても、ぽんたは3人います。えっ、どういうこと?? ぽんたは1人なのですが、それを3人で分担して行うわけのです。ななちゃんは、劇が始まった一番最初にセリフを言うことになっていたので、とても緊張したようでしたが、無事に劇を立派にやりきることができました。「ぽんたのじどうはんばいき」のあとは、年齢が1歳ごとに上がっていって、最後は春から小学校に入学するみなさんの「オズの魔法使い」でした。「ぽんたのじどうはんばいき」のななちゃんたちと「オズの魔法使い」の皆さんとは2歳違うだけですが、幼児の皆さんはどんどん成長していくことを実感しました。

▪️生活発表会の後は、野菜たっぷりの昼食をレストランで摂り、娘の自宅で姉のひなちゃんも含めて、いろいろ遊ぶことができました。妹のななちゃんは、以前とは違って、おじいさん(わたくし)と楽しく遊べるようになりました。人見知りが完全に払拭されました。おじいさんとしては、とても嬉しいです〜。ななちゃんには、時折叱られながら(おじいさんが、ゲームのルールがよく分かっていないので)、いろんなゲームをすることができました。百人一首もやりましたよ。姉のひなちゃんは強いです‼︎上の句をちょっと読んだだけで、きちんと札をみつけます。昨年までとは違い、百人一首はマイブーム的には順位を落としているようですが、それでも強いですね。みんな学童保育で身につけていることです。子どもの成長って、ものすごいな〜。

▪️孫たちと交流した後は、関西学院交響楽団の同期の仲間との同窓会でした。香港にいる同級生(学生指揮者でした)が、仕事の本拠地を日本に移すということで、そのための準備で日本に帰国した機会に同窓会を開きました。皆さん、還暦を超えていますので、当然、話の半分は今抱えている健康の問題について熱く語り合うことになるのですが、残りの半分では、ずっとあっていない先輩たちや後輩のことについて写真を見せ合いながら昔話に花を咲かせました。いつも思いますが、こういう仲間がいてくれるということ、とても有り難いです。孫と遊んで、同級生と同窓会を開き、満足した一日でした。

孫のこと

▪️大変私的なこと、個人的なことなのですが…。先日、親族のLINEグループで、娘の誕生日の動画が送られてきました。

▪️娘が自宅のお風呂の掃除をしている間に、孫たち(娘の娘たち、姉と妹)がサプライズで、電気を消したリビングに誕生日ケーキを運んでお祝いをする、そういう企画です。姉のひな子(小2)がそろそろっとケーキを両手に持って暗いリビングを進みます。その前で、妹のなな望(ななみ、4歳、保育園)が、一生懸命、「こっちこっち」と必死になって手を動かして誘導します。娘=お母さんに内緒なので、声を出さずに必死になって誘導していたのです。そこに娘がやってきて、みんなでハッピーバスデーの例の歌を歌ってお祝いをするのですが…。

▪️動画には写っていませんでしたが、妹のなな望は、お風呂の掃除をしている娘のところまでやってきて、「お誕生日の準備まんたんやでー!」と言いにいったようです。そのことを、娘は「かわいい」と思ったのだそうです。おじいさんも、キュンとしました。準備万端が準備満タンなのもかわいいな〜。

建築家・秋山東一さんのこと

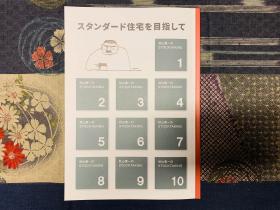

▪️建築家の秋山 東一さんから、メッセンジャーで「ちょっと冊子をお送りしたいので、ご住所を教えてください」とメッセージをいただきました。「はて?どのような冊子だろう」と思っていたら、写真のような「スタンダード住宅を目指して」という冊子でした。これは、住宅業界紙「新建ハウジング+1」に連載されたものをまとめたものです。「秋山東一のSTOCKTAIKING スタンダード住宅を目指して」というタイトルで、2008年の10月から2010年の10月まで、10回にわたって連載されました。

▪️秋山さんは、住宅設計でとても有名な建築家です。設計のことは何もわかっていないので、どこまで理解できているのか不安なわけですが、この冊子の中の記事を拝読すると、秋山さんの「住宅をつくりだすシステム」、そしてそのことに伴う「思想/哲学」が、OMソーラーハウス→フォルクスハウス→be-h@usと、進化/深化して来たことがわかります。冊子の中に次のような秋山さんの問題意識が書かれていました。記事のリード文です。

かつて日本の家は社会全体で共有する家づくりのスタンダードがあった。職人は同じ工程わに何度も繰り返すことで腕を磨き、腕の良い職人は全国どこでも活躍できた。住まい手が職人と対等に家を語り、職人の腕を批評することができた。200年、300年と世代を超えて現代に残される建築が生まれたのはまとさにそんな時代だった。これに対して今はどうか。住まい手が家づくりから閉め出され、果てには住まい手を無視してつくり手本位の家づくりが横行する。ここ数十年間の日本の住宅の実際ではなかったか。今日本の住宅に必要なことは家づくりのスタンダードをもう一度取り戻すことにある。

▪️お知り合いになった頃ですから、もう20年近く前のことになると思いますが、このリード文を読んで、秋山さんが「家は買うものではく、建てるものなんですよ」とおっしゃったことを思い出しました(なぜ秋山さんと知り合いになったのか。それは、ブログを通じてなんですが、ここでは省略します)。

▪️さて、このようなスタンダード、「住宅をつくりだすシステム」、「思想/哲学」が縦糸だとすれば、横糸にあたるものは、Macやインターネットの登場、全国の地方工務店の皆さんとの設計道場の取り組み、おもちゃのLEGO、ブリキの模型、大きな鉄道模型、『WHOLW EARTH CATALOG』、定常型社会……なんだと思います。現在は、さらにbe-h@us はBEAHAUSに進化/深化されているようです。秋山さんのインタビュー動画を拝見しました。とても興味深いです。「美しいバラック」。こちらもご覧ください。BEAHAUSについて詳しく説明されています。そして、なぜおもちゃなのかが理解できます。ところで、私が今暮らしている家。住宅メーカーのものです。その中古の家をリフォームして暮らしているので、秋山さんの「教え」はいかされていません。