近江八幡市教育委員会の点検・評価委員と眼科検診

▪️今日は、近江八幡市教育委員会の「第1回点検・評価委員会」が開催されました。昨年に引き続き、2年目になります。今年度も委員長をお引き受けすることになりました。私は、こういった政策評価の専門家でもなんでもないのですが、頑張って委員の皆様と一緒に良い「仕事」ができればと思っています。第2回目は、7月28日になります。以下は、昨年度の点検・評価報告書です。

▪️点検・評価委員会は午前中に開催されました。いったん帰宅し、夕方から眼科で定期検査を受けました。加齢に伴い黄斑上膜が発生しているらしく、今のところ特に症状は出ていませんが、様子をみようということになり定期的に検査を受けています。気休めかもしれませんが、紫外線を99%カットするというオーバーサングラスもかけています。白内障のことも心配ですしね。同年齢の方達の中には、すでに手術をされている方もおられます。

▪️診察の結果ですが、特に異常はなく、引き続き定期的に検査を受けることになりました。今日の医師は、「次の検査は、半年先でも構いませんよ」とのことでしたが、今まで通り、4ヶ月後にお願いすることにしました。

ナカマチ商店街の「ナカマチスタジオ」

▪️昨日は午前中の「地域再生の社会学」の授業を終えて、昼からは、大津市中心市街地にあるナママチ商店街にでかけました。丸屋町・菱屋町・長等の3つの商店街をあわせてナカマチ商店街といいます。今回この商店街を訪れた目的は、市役所職員で、大津市のブランディングや商店街の振興に取り組んでおられる栗山雅司さんに、現在の商店街振興の取り組みに関してお話をお聞かせいただくことにありました。長いアーケードの下で、様々なまちづくりの活動が行われていることを、それなりには知っていましたが、詳しくはわかっていませんでした。昨日は丁寧に「刺激的なお話」を栗山さんから伺うことができました。

▪️1段目の写真は、そのような活動の拠点であるナカマチスタジオです。入り口の向かって左がスタジオです(2段目左)。ここから、商店街のさまざまな情報が発信されていきます。このスタジオから商店街や中心市街地に関係する様々な情報がインターネットTVを通して発信されていきます。中心になって運営されているのは、フリーランスのラジオパーソナリティとして活躍されている井上麻子さんです。

▪️上はYouTubeに投稿された「ナカマチ商店街TV #5」です。4人の商店主のみなさんの話し合いのような雰囲気です。けっこう、本音でお話されていますね。商店街の現状がよく伝わってきます。後半は、タニムメ水産の社長さんがゲストです。琵琶湖の淡水魚を商っておられます。昔話も含めて興味深かったです。

▪️入り口の右側は、「一箱本棚」(2段目右)。無人販売の本屋さんです。一箱ずつレンタルで貸し出されます。その中に、自分が売りたい本を置くわけです。本の裏表紙には付箋が貼り付けてあって、そこに価格が書いてあります。その金額を横に置かれた料金箱に入れて購入するのです。無人の野菜販売所は見たことがありますが、本については初めてです。いろいろチャレンジされていますね。その奥ですが、井上麻子さんが運営されているカフェになります。「Oi Coffee」です(3段目左)。井上さんはラジオパーソナリティのお仕事もありますし、いつも営業されているわけではありませんが、こういったカフェが人のつながりを生み出していくのではないかと思っています。2階には、会議ができるスペースもありました。

▪️そうそう、井上さんから、このカフェで定期的にスイーツの担当をしてくれる学生さんはいませんかというお尋ねがありました。もちろん、アルバイトです。農学部の食品栄養学科にそういう学生さんおられますかね。もちろん社会学部でも良いのですが。ちょっと、尋ねてみようと思います。私からは、養蜂をしてハチミツに詳しい教員がいますよと伝えておきました。専門は養蜂ではなく、トウモロコシの遺伝子の研究をされているわけですが、地域連携としてハチミツに情熱を注いでおられます。コーヒーとハチミツは相性がいいですからね。こちらも、ちょっと相談してみよう思います。

▪️今日は、このカフェで栗山さんからお話を伺いました。すごく熱い情熱を持って仕事に取り組まれていることがひしひしと伝わってきました。素晴らしい。いろいろ進めておられる企画のチラシもいただきました。例えば、「としょかんおはなし会」と「としょかんこわ〜いおはなしか会と折り紙縁日ゲーム」。市立図書館と商店街のコラボ事業です。中心市街地に暮らす若い家族の皆さんに、もっと図書館のことを知ってもらいたい。同じく、若い家族の皆さんに、商店街にやってきていただきたい。そういう両者の思いが繋がったようです。図書館の皆さん、頑張っておられます。攻めておられますね。素敵です。

▪️私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」でも、もう卒業した学生さんたちですが、「みんなで作る絵本館」というイベントを町家で開催していました。私、前期高齢者のおじいさんですが、絵本に関心があり、学生さんたちの活動を指導しながら、こういった活動を自分でもできたらいいな、すでにある活動に参加できたらと思っていました。近い将来、この中心市街地でできるかも…という気持ちになりました。

滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。

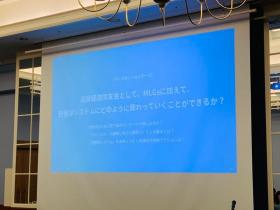

▪️今日は、午前中、2限に「地域再生の社会学」の授業をした後、学食で昼食を済ませて草津市に移動しました。滋賀経済同友会の「MLGsと私たち」という部会にお呼びいただきました。そこで世界農業遺産・琵琶湖システムに関してお話をさせていただきました。一般市民の皆さんの前では、いろいろ講演を行なってきましたが、企業の経営者の皆さんの前では初めてなのかもしれません。ひょっとすると過去にお話しているかもしれませんが…。

▪️世界農業遺産の専門家でもなんでもないのですが、滋賀県が世界農業遺産に向けて申請作業を進める作業をお手伝いしてきたことから、今回、琵琶湖システムのお話をする機会をいただくことができました。まあ、世界農業遺産の琵琶湖システムの説明よりも、それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います。

▪️もちろん、企業経営者の集まりである滋賀経済同友会の皆さんには、経済人ならではの琵琶湖システムへの関わり方があろうかと思います。経済活動を通して、どのように日々の生業や事業に取り組んでおられる方達を応援していけるのか、私としてはそのあたりのことを期待しています。

▪️今日は、驚いたことがありました。滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、この春まで滋賀県庁の琵琶湖環部に勤務されていた三和伸彦さんも参加されていたことです。お二人は、これまで滋賀県で取り組まれている琵琶湖の環境保全のための取り組み、マザーレイクゴールズ(MLGs)を進捗させるためにご尽力されてきました。MLGsを所管しているのは県庁の琵琶湖環境部、それに対して世界農業遺産琵琶湖システムを所管しているのは農政水産部。その取り組みの中身を検討すると、かなりの部分で重なり合っています。もっと、この2つに関連する事業が融合しないのかなといつも思っています。そうすることで、必ずや素晴らしいシナジー効果が産まれくると信じています。

▪️もうひとつ驚いたことがありました。講演の後だったと思いますが、1人の女性が名刺交換に近づいてこられました。そして、「私は、龍谷大学社会学部の出身です」とおっしゃるのです。「学科はどちらですか?」とお尋ねしたら、「社会学科です。先生が担当されていた社会調査実習を履修していました」とおっしゃったのです。とても驚きました。今日一番のびっくりかな。私が龍谷大学に赴任した2004年の時のことです。よく覚えてくださっていたなあと、驚きました。ありがたいことですねですね。

▪️最後に、今日の「MLGsと私たち」部会の部会長、和菓子の「たねや」の小玉恵さん(執行役員経営本部本部長)には、今回の部会にお呼びいただいたこと、心より感謝いたします。お世話になりました。小玉さんと出会ったのも、偶然、人の紹介です。それも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。今日もご縁に導かれ、ご縁に活かされ、そして新たなご縁もいただくことができました。ありがたいことです。また、講演にあたっては、滋賀経済同友会の事務局の皆さんに準備等で大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️写真ですが、講演の後の、グループディスカッションの時の撮ったものです。

【追記】▪️滋賀県庁を退職された三和さん。現在は、一般社団法人「北の近江マザーレイク共創会議」の代表理事をされています。ヤンマーと連携しながら、湖北の地で新しい地域づくりの活動を始められるようです。楽しみですね。近いうちに、滋賀県庁に勤務されていた頃のことも含めて、お話しをお聞かせいただく約束をさせていただきました。

雨森鼎さんの来学

▪️金曜3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、過去にも社会共生実習になる以前の教育プログラム「大津エンパワねっと」の時代から、社会学部の学生たちがお世話になってきた、「大津の町家を考える会」の 雨森 鼎さんが来学くださり、履修している学生さんたちに講義をしてくださいました。ありがとうございました。

▪️雨森さんは以前から、大津の街の魅力を発見するためにまち歩きをされていましたが、「大津の町家を考える会」が1997年7月に発足しましたことを契機に、この活動に参加され、それ以来中心メンバーのお1人として活躍されてきました。2000年2月に丸屋町商店街にあった明治時代に建築された町家(かつては書店として営業していました)を低額で借りることで活動の拠点を持つことができることになりました。そして、会員の皆さんが週末に傷んだ町家を補修・改修することで、2001年6月に「まちづくり大津百町館」としてオープンすることができました。

▪️「百町館」オープンまでも、中心市街地に残されていた町家を写真に撮り地域ごとにマップ作りをおこなったり、シンポジウムやフォーラムの開催を行い、考える会として1999年4月には『大津百町物語』を出版されました。百町館がやオープンしたあとは、ここを拠点に、様々な講座を開催されてきましたし、商店街を巻き込む「町家・まちなか・博覧会」を6年間開催されました。そのほかにも、「大津百町おもしろ地図」の作成など、市民団体として活発な活動をされてきました。2007年に龍谷大学社会学部が企画した教育プログラム「大津エンパワねっと」が文部科学省の現代GPに採択されたあとは、様々な学生チームが考える会で雨森さんからご指導を受けながら活動してきました。本当にお世話になった方なのです。

▪️今日は、町家だけでなく、大津の街の歴史、大津の街がどのように発展してきたのかということも含めて、大津には歴史的資源の宝の山であることをお話しくださいました。その上で、企業主導によるマンション開発により、町家をはじめとして地域の歴史的資源がどんどん希薄化していくことを非常に心配されていました。「まちはそこに暮らす人のもの」であって、企業主導の開発の場でない。「まちは人生を楽しむ場」であり、「多様な人が出会う場」であることを強調されていました。

▪️雨森さんのお話しのなかで、こんなことを教えていただきました。雨森さんが企画したまち歩きの企画に参加されたなかに、若いご夫婦がおられたのだそうです。帰りに、どこから参加されましたかと雨森さんがお聞きしたところ、中心市街地のマンションにお住まいの方たちであることがわかりました。大津の中心市街地に転居されてきたのですが、新しく暮らす場所はどのような場所なのか知りたくなり、そのまち歩きに参加されたのだそうです。自分が暮らしている大津という場所がどのような場所なのか。単に通勤に便利な場所、不動産価格が京都や大阪よりもお手頃…そのようなことだけでなく、どうせここに暮らすのであれば、この大津という「場所の履歴」を知りたいと思う方達が、数は少ないかもしれないけれどいらっしゃるのです。このエピソードには、学生さんたちにとって、大切なヒントがあるように思いました。

「まち歩き」と「KJ法」

▪️金曜日3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、先週の続きで、KJ法を使って、まち歩きをしたときの「気付き」を全員で整理。このことが、自分たちの活動にとっての課題発見につながっていってほしいです。今回のまち歩きでの「気付き」は、キーワード的にいえば、「歴史」ということになります。エンパワねっとの先輩たちの活動を振り返っても、この大津の街の中から感じられる「歴史」に関わる活動がいくつもありました。さて、これからどう展開していくのでしょうか。楽しみにしています。

▪️ところで、この写真を撮ったのは、「社会学部プロジェクトワークルーム」です。部屋の使用にあたっては特別なルールはなく、社会学部の学生さんであれば、自由に使えることになっています。この金曜3限は、いつもは、私が担当する授業だけが使っていたのですが、今日は、別の社会共生実習のプロジェクトも利用されていました。国スポ関連のイベントで、ラジオ体操第3を紹介するということで、その体操の練習をされていました。ラジオ体操第3って、幻の体操です。社会学部の教員の方たちが発掘されました(たしかそのはず)。KJ法とラジオ体操、なんだかとってもシュールな風景。

「地域エンパワねっと」で大津の街を歩きました。

▪️ 若い頃は阪急電車が身近な鉄道でしたが、今や、日々の暮らしで身近な電車といえば京阪電車です。今日は担当している社会学部・社会共生実習「大津エンパワねっと・大津中央」を履修している学生の皆さんたちと、滋賀県大津市の中心市街地を歩くことを行いました。いわゆる「まち歩き」です。その際、一緒に歩いた学生さんの知り合いの蕎麦屋さんに入店しました。履修している学生さんたちのうちの2人の方が、こちらの蕎麦屋さんの2階で開催されている「寺子屋」(子どもたちのための補習サポート)に参加されていることから、お邪魔させていただきました。

▪️たまたまなのですが、この蕎麦屋さんの2階から京阪電車の京津線800系を楽しむことができました。それぞれの鉄道を楽しむのに、いろんな「ツボ」があります。私の場合、ここは「ツボ」の一つになります。800系が路面電車(併用軌道)から、通常の専用軌道に入る地点です。駅で言えば、「上栄町」の少し手前になります。今日はたまたま学生さんたちと一緒の行動だったので、「ツボ」の横にある蕎麦屋さんの2階から眺めることができました。プチ幸せ…です。

一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

▪️金曜日の3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、zoomを使って、特定非営利活動法人「BRAH=art.(ブラフアート)」の理事長をされている岩原勇気さんにご講演をいただきました。ありがとうございました。ご講演では、バワーポイントをお使いになりましたが、そのうちの1枚のスライドには、こう書かれていました。「良さ」がにじみ合うという点にグッときました。素敵です。

ソーシャルワークであること。

みんなが社会を成す、当事者であること。

それぞれの凹凸が重なり合い社会ができている。

みんなそれぞれの幸せを目指す。

願わくば、その幸せが、他者の幸せにもつながってほしい。

そのためには、一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

そこには、それぞれの個性とフレキシブルにつながる

「コネクター」が必要=ソーシャルワーク

▪️もう1枚のスライドです。

本質を見る。

本質を見て、それに基づいて行動する。

自分が見た本質に基づいて動けば、誰のせいにもできない。

する必要ない。

考え抜いた本質からずれるものは、

今、やるべきことではないのだろうと諦める。

そして、社会問題から考えないこと。

大きい視野は必要だが、まず目の前を直視すること。

そこからすべてがはじまり、だから継続する力になる。

いそがばまわれ。

▪️ディスプレイの前にある装置は、「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」です。これはとても優秀な装置です。社会学部の関係者に限定されますが、ぜひご利用ください。

ゴールデンウィークの出来事

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️今日は、安曇川の河口付近にある「滋賀県立びわ湖こどもの国」に行きました。娘の家族に加えて、今日は息子夫婦も神戸からやってきました。全員で8人。みんなで、BBQを楽しみました。もっとも、BBQの段取りは全て娘婿の哲ちゃんがやってくれました。さすが、ボーイスカウト経験者です。タンドリーチキン風のスペアリブ、美味しかったな〜。豚肉のスペアリブですが、あらかじめボイルとして中まで加熱してあります。その上でタンドリーチン風に一晩味付けをして、BBQでは最後に焼き色をつけるだけにしてあります。本当に美味しかったです。

▪️娘と息子の家族と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。幸せですね。仕事の疲れを癒すことができました。孫たちは、この広い施設にある遊具で思い切り遊びました。前期高齢者の私は、もちろん一緒に遊ぶわけにはいかず、そのような孫たちを眺めているだけですが、それでも満足でした。神戸から来てくれた息子夫婦が、孫たちの遊び相手をしてくれました。ありがとう。もっとも、最後は疲れてしまったようですが。小さな子どもたちのエネルギーってすごいな。「びわ湖こどもの国」は、たくさんの家族連れでいっぱいでした。笑顔と幸せが溢れていました。とても素敵なことだと思います。

▪️ところで、湖岸からは「沖の白石」が見えました。水深80mのところから湖面に突き出ている岩です。鬼の角のようですね。湖面からは20mあるので、全長は100mあるらしいです。

「基礎ゼミナール」、「階段主義者」、教員間の交流。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️木曜日の朝1限(9時15分から)は、1回生必修の「基礎ゼミナール」です。前期がAで後期がBになります。社会学部は深草キャンパスに移転して学部改組により、これまで3つの学科から構成されていた学部が総合社会学科1学科になりました。ということで、この1回生の皆さんは、総合社会学科1期生ということになります。この1期生の皆さんと一緒に、新しい社会学部の機運を盛り上げていきたいと思っています。

▪️新カリキュラムの「基礎ゼミナール」では、すべてのクラスで共通のテキストが決められています。『アカデミック・スキルズ 大学生のための知的技法入門』です。このテキストを活用しながら、グループワークを通して大学の学習に関して学んでいくことになります。この共通テキストに加えて私の基礎ゼミでは、『「日本」ってどんな国? 国際比較テータで社会が見えてくる』(ちくまプリマー新書・本田由紀)をサブテキストとして読んでいく予定にしています。こういった木曜日1限の学内での演習以外に、1日だけ学外実習にも出かけようと思っています。京都市内ですけどね。

▪️「基礎ゼミナール」の教室は、4号館の5階です。朝、地下鉄「くいな橋」駅の階段を登り、研究室のある「聞思館」の4階まで階段を登り、そして4号館の5階まで階段を登ります。もともと「階段主義者」(エレベーターやエスカレーターをできるだけ使わない)なのですが、深草キャンパスに来てから、さらに階段を使うことが多くなりました。せっかくですから、階段の上り下りで健康維持に努めます。

▪️ところで、これまで異なる学科の教員とは、特にコロナ禍以降、会議のオンライン化が進んだことから、ほとんど話をする機会がありませんでした。実際に会って世間話をすることって、とても大切なことなんですけどね。1学科体制になったわけですから、そのような状況を少しでも改善できたらなあと思いますが、どうなるでしょうね。個人的には、政策学部の教員の皆さんとも、もっと交流してみたいとも思っています。そのようなチャンスが生まれてほしいです。「基礎ゼミナール」の教室からは、比叡山や東山がよくみえます。京都の大学で働いていることを実感しています。

【追記】▪️今日のグループワークでは、4つの班にわかれて、高校までの勉強と大学での勉強とでは何が違っているのか。入学後1ヶ月が経過して感じていることを話し合ってもらいました。班ごとに発表してもらったものを、パソコンでメモったものです。

1班

・ひとつひとつの授業の時間が長い。

・理系科目がなくなった。(←社会学部だからですが、教養教育科目の選択必修科目では、自然科科学系基幹科目を2単位以上履修しなければなりません。)

・専門的な授業が増えた。

・授業の人数が多い。(←高校までのようにクラスが固定していているわけではありませんからね。)

・高校は受け身。大学は主体的。(←主体的に授業を受けるってどういうことでしょうね。)

・体育がなくなった。

・自分で考えることが多くなった。(←そのように自覚しているのは良い傾向です。)

・レポートが多くなった。

・大学の勉強では決まった答えがない。

・通学時間が長い。(←勉強とは直接関係ないのかもしれませんが、長い通学時間も有効に使ってください。)

・パソコンが必要になった。(←高校まではタブレットだったようです。最近の高校のことがよくわかっていなくて…)

・制服ではなくなった。(←これも勉強とは関係ありませんが、制服がなくなるって、何を着ていくのか考えるのが大変だし、服は限られているし、困るようです。)2班

・中国の高校。朝6時半から夜の11時まで勉強。日本と比べて…(←中国からの留学生です。たいへん厳しい受験競争のことを話してくれました。)

・大学の授業は主体的に聞かないと身につかない。(←黒板をただ単にノートに書き写しているだけでは、何も身につきませんからね。)

・テストが少ない。定期テストがない。(←中間試験、期末試験といったものはありませんが、前期と後期の終わりにちゃんと試験期間はあります。)

・やりたい授業がとれる。高校までは、受けさせられていた。3班

・高校までは決まったことをやらされていた。大学は自由に自分の好きなことを学べるる。

・大学の授業は深くて専門的。

・クラスの人数が授業によって異なる。

・高校は休んでもなんとかなるけれど、大学は単位が取れない。卒業できない。(←大学は自由だけど、自分でしっかり考えなければ、大変なことになります。)4班

・自分の好きな専門的なことが学べる。

・授業の人数が多い。

・レポート課題がよく出る。

・強制的にノートとりなさいと言われない。自分からノートを取らないといけない。(←授業でのノートの取り方、勉強しましょう。)

・クラスが決まっていない。

・ただの暗記ではなくて、自分で問題をみつけて解決していくという形態。

松本拓さんの記事と地域エンパワねっとの記事

▪️龍谷大学大学院社会学研究科に在籍されていた松本拓さんに関する「わからないからこそ面白い! 理屈じゃない障がい者アートの魅力」という記事です。龍谷大学のホームページに掲載されています。松本さんは、現在、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの研究員をされています。そして、学部生のときからの友人でありデザイナーである宮本賢司さんと一緒に、障がい者アートに取り組まれています。これまで、『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』といった企画展に取り組まれてきました。松本さんの役目は、キューレーターということになるのでしょうね。時々、キャンパスでお会いしますが、とても溌剌とこのテーマに取り組まれています。

▪️龍谷大学大学院社会学研究科に在籍されていた松本拓さんに関する「わからないからこそ面白い! 理屈じゃない障がい者アートの魅力」という記事です。龍谷大学のホームページに掲載されています。松本さんは、現在、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの研究員をされています。そして、学部生のときからの友人でありデザイナーである宮本賢司さんと一緒に、障がい者アートに取り組まれています。これまで、『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』といった企画展に取り組まれてきました。松本さんの役目は、キューレーターということになるのでしょうね。時々、キャンパスでお会いしますが、とても溌剌とこのテーマに取り組まれています。

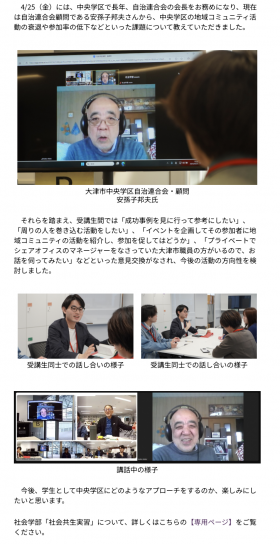

▪️もうひとつは、社会学部で私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」の「活動フィールド「大津市中央学区」の現状を学び、実習活動の方向性を検討しました【社会共生実習】」という記事です。大津市の中央学区自治連合会顧問である安孫子邦夫さんにお話を伺わせていただきました。この日のことは、このブログの「会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。」という投稿にも、当日のお話の内容を少し詳しめに書いています。よろしければ、そちらもお読みください。