新年会と「kikito×しがトコ」のカレンダー

▪️一昨日は、娘夫婦家族が我が家に、昨日は息子夫婦が我が家にやってきました。息子は昨秋に結婚しましたが、息子の連れ合いは、孫からすると新しい叔母さんになります。昨年の結婚式、そして正月とまだ2回しかあっていないわけですが、とても孫たちに優しく接して一緒に遊んでくれました。楽しそうでした。叔母さんというよりも、楽しいお姉さんという感じかな。

▪️夕方からは、全員で奈良の新年会に向かいました。義母を囲む新年会です。義母は米寿ですが、毎日新聞を丁寧に読んでいます。世の中の動きをきちんと把握しています。また、テレビでスポーツ観戦を楽しみにしています。プロ野球、大相撲ともにとても詳しいです。足が少し弱ってきているかとは思いますが、とても元気にしています。

▪️お正月は昨日まで。今日から普段の日常に戻る「リハビリの生活」です。今日と明日は、買い物に行かずに冷蔵庫に残っている正月料理やあるもので過ごします。年末から食べ物がギチギチに詰まっていた我が家の冷蔵庫ですが、もうじきいつものようにガランとした感じになるのかな。娘夫婦、息子夫婦、若い大人4人の胃袋は、すごい容量ですね。びっくりです。余ったら困るな〜と思っていましたが、その心配はありませんでした。

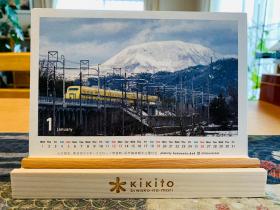

▪️写真の2枚目と3枚目、そして4枚目ですが、新年会やお正月とは関係がありません。昨年の11月末に、一般社団法人「kikito」さんが、昨年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されたことを、「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されたのですが、その際に記念品としていただいたカレンダーです。「滋賀を自慢したくなるカレンダー2025」です。

▪️写真の2枚目と3枚目、そして4枚目ですが、新年会やお正月とは関係がありません。昨年の11月末に、一般社団法人「kikito」さんが、昨年の春に「令和6年度緑化推進運動功労賞 内閣総理大臣表彰」を受賞されたことを、「kikito」さんが関係者のみなさんに感謝する「感謝祭」が琵琶湖ホテルで開催されたのですが、その際に記念品としていただいたカレンダーです。「滋賀を自慢したくなるカレンダー2025」です。

▪️カレンダーに使用している紙やスタンド材には琵琶湖の森を元気にするプロジェクト「kikito」とのコラボにより間伐材を活用されているようです。ローカルメディア「しがトコ」のInstagramへの多くの皆さんの投稿の中から選ばれた写真のようです。すごいです、滋賀!! こういう写真を通して、「MLGs」(マザーレイクゴールズ)や「世界農業遺産・琵琶湖システム」のことを思いながら、書斎でこのカレンダーを使わせてもらおうと思います。ぜひ、Instagramで「shigatoko」をチェックなさってみてください。

ひさしぶりの奈良

▪️昨日は、義父の葬儀が奈良で行われました。葬儀の後、私は龍谷大学吹奏楽部の用務があり、近鉄で京都に向かいました。京都向かうには、大和西大寺駅で京都線に乗り換える必要がありました。大和西大寺駅は、以前、奈良に暮らしていたときは、通勤時に必ず利用していた駅です。私が奈良に暮らしていた時より今は改装されてなんだか以前よりも素敵な駅になっています。少し駅の構内を見学してみました。

▪️大和西大寺駅は、奈良線と京都線・橿原線が平面交差する駅なんです。大阪、京都、橿原、奈良の4方面が交わる近鉄有数のジャンクションとして有名です。トップの写真は、大和西大寺駅のホームから奈良方面を撮ったものです。線路の複雑さから、「4方面が交わる近鉄有数のジャンクション」という子どかよく理解できると思います。この駅には、有名な特急「しまかぜ」をはじめとして、様々な「かっこいい」特急が停車します。下段の左は「しまかぜ」です。右は、「ならしかトレイン」です。この記事をを読むと、電車の中が鹿でいっぱいであることがわかります。吹奏楽部の用事がなければ乗ってみたかったです。最下段は、駅構内のテラスから大阪方面を眺められるようになっています。ガラス越しなので、少しブルーっぽい色が付いています。

脇田ゼミ2期生の松葉くんのこと

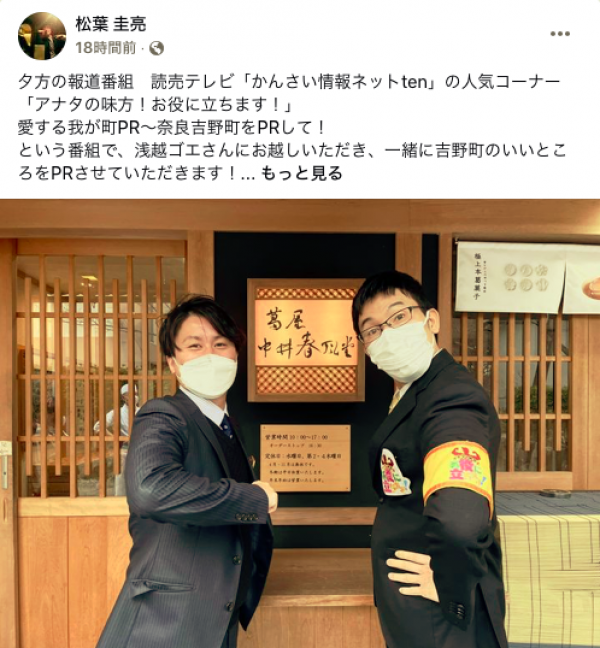

■脇田ゼミ2期生(2007年春卒業)の松葉くんのfacebookの投稿です。松葉くんは、現在、奈良県の吉野町役場の職員として頑張っておられます。たしか民間企業から地方公務員に転職されたように記憶しています。この学年は、教員も含めて公務員になる人が多くい学年でした。確か、19人いたゼミ生のうちの中7人が公務員でした。1人は国税庁、1人は小学校教員、残りの5人が地方公務員でした。みんな、今年で38歳になるのかな。もうじき皆さんは40歳になるのですね。それぞれの職場で、中堅として頑張っておられるのでしょう。松葉くんの場合は吉野町役場で町の活性化に取り組んでいます。ご自身の仕事に、とってもやりがいを感じているようです。

■さて、松葉くんの投稿ですが、3月10日の夕方、読売テレビの「かんさい情報ネットten」の人気コーナー「アナタの味方!お役に立ちます!」に登場され、お笑いタレントの浅越ゴエさんと一緒に、吉野町の素敵なところをPRされるするようです。皆さん、ぜひ視てあげてください。「アナタの味方!お役に立ちます!」は、臨時ニュースがない限り、18時20分頃からの予定だそうです。

リースがたくさん

■奈良の中山間地域、自然の豊な地域にお住まい方から、リースに使えそうな材料をたくさんいただきました。その材料で、家族がたくさんのリースを作りました。いろんなタイプのリースが出来上がりました。このうち、いくつかは他所のお宅にもらわれていくようです。

■中山間地域のコミュニティであれば、このような自然の素材が簡単に手に入るようです。私の自宅から歩いていける範囲にもそのようなコミュニティがあるのですが、多くは私有地で勝手に入って自然の素材を取ってくるわけにはいきません。今回のように知り合いの方からいただくしかありません。ただし、以前、そのコミュニティにある直売所のお世話をされている方に、このような自然の素材があれば買いますよとお伝えしたところ、翌週には、松ぼっくりが売ってありました。できれば、植物の蔓、ヒバ等の針葉樹の葉、赤い実、その他リースに使えそうな素材も置いていただけるとありがたいなあと思っているのですが。

2020年 MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館 ダイジェスト映像

2020/10/3〜11/15、奈良県の奥大和エリアに位置する吉野町、天川村、曽爾村で初めて開催された MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館。

「人間とは?」「自然とは?」「環境とは?」「いのちとは?」、そんな答えなき問いを考えながら、奈良・奥大和の広大な自然に抱かれた大地を舞台に、自ら歩き、アートを通して自身の身体と自然と向き合う、今だからこその芸術祭です。

■facebookで偶然、私のゼミの2期生(2007年春卒業)で、吉野町役場観光課に勤務している松葉圭亮くんの投稿を読みました。昨年から、この動画のイベントに町の職員としてがっちり関わっておられるようです。「MIND TRAIL」という芸術祭です。どのような芸術祭なのか、以下をご覧ください。これは、昨年に引き続き開催される「MIND TRAIL」のブレス資料の中にある解説です。

昨年、コロナ禍で企画した芸術祭 MIND TRAIL。多くの芸術祭やイベントが中止または延期となった中で、MIND TRAIL は広大な野外で展開したため、三密を避けながら五感でリアルに体感できる芸術祭として開催することができました。 今年も 3 つのエリアそれぞれに森(吉野)、水(天川)、地(曽爾)とテーマを付け、3 時間~5時間かけて歩くコースを設定し自然に包まれながらアート作品を鑑賞・体験していただきます。また、今年は 3 つのエリアを横断するような企画、イベントも開催するので複数日滞在して芸術祭だけでなく近隣の観光地含めた奥大和の魅力を知ることができるプログラムも予定しています。

■この芸術祭の事務局は、奥大和地域誘客促進事業実行委員会事務局(奈良県総務部知事公室奥大和移住・交流推進室内)です。移住・交流推進室が事務局という点に注目したいと思います。アートと自然環境を探訪しながら、「人間とは?」「自然とは?」「環境とは?」「いのちとは?」といった深い問いと向き合うことになるのでしょうか。大変興味深いですね。

小さな森のなかのピザレストラン

■元旦は母親の介護で慌ただしい1日になりましたが、お正月の2日目は、ゆっくりと自宅で過ごし身体を休めることができました。帰省している息子と一緒に、自宅の近くにある神社に初詣をしに行った後、いろいろ散歩をしてみることにしました。トップの写真は、その散歩の途中で歩いた道です。森の中の道です。このような森が住宅地の中に残っているのです。2枚目の写真は、GoogleEarthで見たものです。中央にあるのはため池です。どこまで史実なのか、私にはよくわからないのですが、推古天皇の時代に作られた4つのため池のうちの1つだという説があるそうです。「日本最古のため池の一つ」という説です。この地域のデコボコした微地形を見てみるともっとよくわかるのですが、この地域は丘陵地(西の京丘陵)で、ここから東側に少し離れたところにあった農村の里山でした。丘陵地は、全体として東に向かってなだらかに低くなっていきます。しかし、このため池の右側のあたりは堤になっており、そこからは急に地形は低くなります。落差があります。おそらく、その里山の中に雨水が流れてくる場所をうまく堰き止めて、このため池が作られたものなのではないかと思います。

■ため池の北側には近鉄が走っています。そのため、1950年頃から近鉄が住宅地としての開発を始めました。びっしりと戸建ての住宅が建ち、たくさんのマンションも建設されています。しかし、ため池の周りには、森が2つあります。北側は、1946年に当時の近鉄の社長が設立した美術館「大和文華館」の敷地の森です。大きな建物が確認できますね。トップの写真にある道は、そこではなく、南側の方の森になります。この森のため池側沿いに道が通っているのです。これらの森は、おそらくは(私の推測ですが)住宅地として近鉄が開発する以前にあった里山の雰囲気を残していると思います。

■この南側の森に隣接して、うちの子どもたちが卒業した小学校があります。GoogleEarthの画像でも、小学校の校庭が確認できますね。この校庭に隣接する森の中には、ポーイスカウトの活動基地があります。ドングリの実がなる樹が生い茂るとても素敵な森です。うちの子どもたちが小学校に通っている頃から、この森のことが気に入っていました。また同時に、どうしてこのような森が開発されずに残っているのかも気になっていました。ため池の北側の森は「大和文華館」の敷地なのですが、この南側の森はどなたの所有地なのか、どのような所有関係になっているのかが気になっていたのです。そのお気に入りの森の中に、数年前、ピザレストランができたという話しを小耳に挟みました。近くにあるのに、まだ一度も訪ねたことがありませんでした。そのようなことから、今日は息子と一緒にピザレストランを訪ねてみたのでした。

■とても素敵な雰囲気でしょう。周囲の住宅地の雰囲気がこの森の中には伝わってきません。今回は、私と息子はすでに昼食をとっていました。お腹がいっぱいでした。ということで、2人でピザを1枚とデキャンタで赤ワインを注文することにしました。ピザは、カラスミとゴルゴンゾーラ(青カビのチーズ)のピザでした。とても美味しくいただきました。これは、また来ないといけないなと思いました。このピザレストランは、「642PIZZA」といいます。「642」と書いて、「ロッシーニ」と読むのだそうです。ロッシーニとは、オペラ「セビリアの理髪師」や「ウィリアム・テル」の作曲家として有名です。人気作家である村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』の中に登場する「泥棒かささぎ」の作曲者もロッシーニです。そのような話しはともかく、「ロッシーニ」と読むまではお聞きしたのですが、なぜ「ロッシーニ」なのかを聞き忘れてしまいました。

■私たち親子がテーブルに着いた頃から、次々にお客さんが入ってこられ、女性の店主さんが忙しく調理されるようになったことから、元々の関心であった「どうしてこのような森が開発されずに残っているのか」についてもお聞きすることができませんでした。このような住宅地の中に、これだけの森を開発せずに保全することは、大きな困難が伴っていると思います。あるいは、森に対する所有者の強い思いが存在しているのではないかなどとも勝手に推察しました。しかし、すでに書きましたが、ボーイスカウトの基地になっていますし、この森に隣接する幼稚園では、この森を教育に積極的に利用されているようです。とても素敵なことです。また、レストランでは様々なイベントも開催されているようです。外部の方たちとの連携もあるようです。このような開発の圧力が高い地域で、森の所有者と森の利用者が、どのような連携を行っているのか。また、外部との連携が(結果としてかもしれませんが)、この森の保全にどのようにつながっているのか。その辺りのところに私の関心はあるのですが、それは次回、この「642PIZZA」を訪れた時にチャンスがあればお聞きしてみようと思います。

■私たち親子がテーブルに着いた頃から、次々にお客さんが入ってこられ、女性の店主さんが忙しく調理されるようになったことから、元々の関心であった「どうしてこのような森が開発されずに残っているのか」についてもお聞きすることができませんでした。このような住宅地の中に、これだけの森を開発せずに保全することは、大きな困難が伴っていると思います。あるいは、森に対する所有者の強い思いが存在しているのではないかなどとも勝手に推察しました。しかし、すでに書きましたが、ボーイスカウトの基地になっていますし、この森に隣接する幼稚園では、この森を教育に積極的に利用されているようです。とても素敵なことです。また、レストランでは様々なイベントも開催されているようです。外部の方たちとの連携もあるようです。このような開発の圧力が高い地域で、森の所有者と森の利用者が、どのような連携を行っているのか。また、外部との連携が(結果としてかもしれませんが)、この森の保全にどのようにつながっているのか。その辺りのところに私の関心はあるのですが、それは次回、この「642PIZZA」を訪れた時にチャンスがあればお聞きしてみようと思います。

【追記】公式サイト「642PIZZA」

■いろいろご苦労されて、開店されたご様子。公式サイトの「歴史」からわかりました。「642」についても、そこに説明がありました。

2015「なら燈花会」

▪︎昨晩、妻に誘われて初めて「なら燈花会」に行ってみました。このイベントは、1999年から始まったといいますから、すでに17回目になるのですね。奈良には、30年ほど暮らしていることになりますが、あまり奈良のことを知りません。新しい華やかなイベントですが、その奥には「渋い奈良」が見え隠れしていました。

▪︎ちなみに、昨日は「燈花会」の最終日でした。「最終日だから、行ってみよう」という妻に誘われて出かけました。写真を少し説明します。「なら燈花会」は、10カ所の会場に分かれて開催されました。全ての会場をまわれませんでしたが、東大寺鏡池→春日野園地→何春日野国際フォーラム→浮雲園地→浅茅ヶ原→浮御堂→猿沢池→興福寺の順番でまわることができました。ものすごい人出で驚きました。ボランティアの方たちの力で毎年開催される「燈花会」、素晴らしいイベントです。なんですが、私は、少々疲れてしまいました。トップの写真は、興福寺の南円堂です。燈花会とは少し離れたところに、この建物に渋い奈良らしい魅力を感じました。主観的なものでしかありませんが、奈良の魅力って、そういう「控えめ」なところにあると思います。ちょっと「大人向き」の街だと思います。

「信貴山縁起」

▪年末から続いた卒論の指導・添削、そしてその指導・添削のために後回しにせざるすをえなかった原稿執筆の仕事が一段落しました。また、昨年の秋からの仕事の疲れもたまっていることもあり、日帰りではありますが、奈良県内のの温泉で自分を慰労することにしました。妻に「近場で良いところ…」を探してもらったところ、奈良県三郷町に信貴山観光ホテルという施設があり、そこは天然温泉(源泉の温度は30℃程度なので暖めていますが…)だということで、食事と温泉がセットになった日帰りコースを利用してみることにしました。ホテルは、混み合うこともなく、ゆったり温泉につかることができました。昼間からビールなどもいただき、すっかり気持ちよくなってしまいました。

▪年末から続いた卒論の指導・添削、そしてその指導・添削のために後回しにせざるすをえなかった原稿執筆の仕事が一段落しました。また、昨年の秋からの仕事の疲れもたまっていることもあり、日帰りではありますが、奈良県内のの温泉で自分を慰労することにしました。妻に「近場で良いところ…」を探してもらったところ、奈良県三郷町に信貴山観光ホテルという施設があり、そこは天然温泉(源泉の温度は30℃程度なので暖めていますが…)だということで、食事と温泉がセットになった日帰りコースを利用してみることにしました。ホテルは、混み合うこともなく、ゆったり温泉につかることができました。昼間からビールなどもいただき、すっかり気持ちよくなってしまいました。

▪︎信貴山観光ホテルで温泉につかり、食事をとって、ちょっと昼寝などもしたあと、近くにある朝護孫子寺にお参りしました。朝護孫子寺、ホテルの側からみると川を挟んだ向かい側にあります。初めて、お参りしました。奈良に転居してきたのが、30年近く前のことになりますし、大変有名なお寺ではありますが、このお寺にお参りするのは初めてでした(ちょっとお恥ずかしいことなのですが…)。しかも、この朝護孫子寺は、高校生の時、日本史で勉強した「信貴山縁起」とも深く関係があり、宝物館のような施設での絵巻物のレプリカを丹念に拝見することができました。絵巻物の物語、こういう内容だったのかと、大変満足いたしました。また、登場する人物の表情の豊かさにも驚きました。信貴山によせていただいたのは、インターネットで温泉を調べてヒットしたからで、たまたま偶然なのですが、とても勉強にもなりました。本堂からは、遠くに奈良盆地を眺めることができました。

▪︎「信貴山縁起」(信貴山縁起ともいいますが)、とても有名なのですが、『源氏物語絵巻』、『鳥獣人物戯画』、『伴大納言絵詞』と並ぶ四大絵巻物の1つということや国宝であるということを知りませんでした。今は、便利になったもので、その場でスマホを使って調べることができました。すでに書きましたように、昨日、観覧させていただいたのはレプリカですが、堪能させていただきました。トップと2枚目の写真は、wikimedia sommons からのものです。上が「山崎長者の巻(飛倉の巻)」、下が「延喜加持の巻」の、それぞれ物語のなかのワンシーンを描いたものです。どのような物語なのか、wikipediaの「信貴山縁起」のところに詳しく説明してあります。よろしければ、参考になさってください。

▪︎たまたま選んだ近場の温泉のそばにあった、有名なお寺…ということなのですが、勉強もできて私自身は大変満足いたしました。

期日前投票

■今日は、自宅で仕事をしました。そして夕方になる少し前、期日前投票所に向かいました。日曜日は環境社会学会が開催されるため、事前に衆議院議員の投票をすませておいたのです。これまでに期日前投票をしたことは記憶にないので(あてにはならない…)、今回が初めての経験です(たぶん…)。ちょっと驚きましたが、次から次へと皆さん投票にやってこられるのです。期日前投票の場所も関係しているのかもしれませんが、これはちょっと予想外でした。ニュースでは、前回、是前回と比較して、期日前投票が増えているとのこと。こういう制度をもっと皆さん利用すればよいと思います。

■今日は、自宅で仕事をしました。そして夕方になる少し前、期日前投票所に向かいました。日曜日は環境社会学会が開催されるため、事前に衆議院議員の投票をすませておいたのです。これまでに期日前投票をしたことは記憶にないので(あてにはならない…)、今回が初めての経験です(たぶん…)。ちょっと驚きましたが、次から次へと皆さん投票にやってこられるのです。期日前投票の場所も関係しているのかもしれませんが、これはちょっと予想外でした。ニュースでは、前回、是前回と比較して、期日前投票が増えているとのこと。こういう制度をもっと皆さん利用すればよいと思います。

■期日前投票所は、駅前のビルだったので、投票の後、ビルの1階に入っているスターバックスで休憩をしました。学生風の人たちが多数。駅前には、大学があるせいでしょうかね。こちらのスターバックスもずいぶん賑わっていました。本日のお勧めのコーヒー(どんなコーヒー豆だった忘れました…)と、そのお勧めコーヒーにあうスイーツ。サービスに、お試し用でしょう、小さなチーズケーキもつけてくれました。ふだん、スターバックスを利用することはほとんどないのですが、まあ、たまにはよいものですね。

■こうやって休憩しながらも、次々にやってくる仕事の波をどう乗り越えようかと…大学の仕事のことを考えてしまいます。また、来年の4月から始まる大学の大きな仕事や、総合地球環境学研究所の研究プロジェクトについても、さてさてどうしたものかと考えてしまいます。つくづくオン・オフの切り替えが難しい仕事だと思います。もっとも、先のことをいろいろ考えたらきりがありません。まずは、目の前の波を乗り越えることに集中します。

■次の日曜日、龍谷大学の大宮キャンパスで、第50回「環境社会学会大会」が開催されます。私は、『環境社会学研究』という学会誌の編集委員会が企画した、書評セッションでコメンテーターをつとめます。書評の対象となるのは、学会員である茅野恒秀さん(信州大学)が今年出版された『環境政策と環境運動の社会学―自然保護問題における解決過程および政策課題設定メカ ニズムの中範囲理論』(ハーベスト社)です。著者である茅野さん自身が解題をおこない、そこにコメントをしてディスカッションをすることになっています。初めての企画らしく、はたしてどれだけの人たちが来てくださるのか不明です。同時に、複数の自由報告の部会が開催されていますし…。当日、環境社会学会に参加される皆さんには、ぜひお越しいただければと思います。 よろしくお願いいたします。