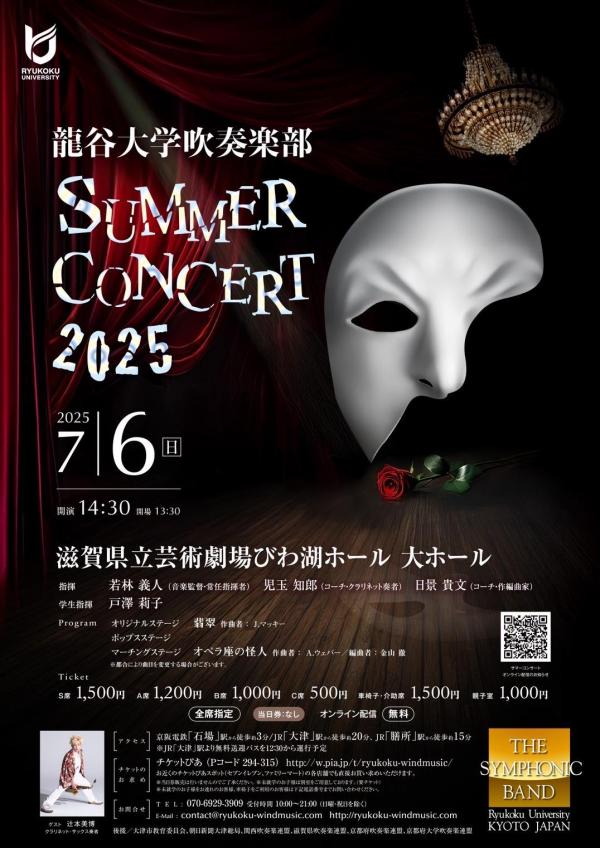

龍谷大学吹奏楽部SUMMER COCERT 2025

久末航さんが、エリザベート王妃国際コンクールのピアノ部門で2位に入賞されました。

▪️私は2014年から、環境保全に取り組まれている市民団体や地域団体に助成させていただく、平和堂財団の夏原グラントの選考委員を務めてまいりましたが、わけあって、この春からは選考委員長を務めることになりました。そのことと連動して財団の理事も務めさせていただくことになりました。昨日は、その財団の理事会でした。この理事会で、理事長や理事の皆さんのスピーチの中に度々登場されたのが、ピアニストの久末航さんでした。それにはわけがありました。

▪️大津市出身の久末さんは、平和堂財団の芸術奨励賞を2013年に受賞されました。そして、2015~2017年の海外留学助成を受けておられたのです。平和堂財団は、文化、体育、児童福祉、環境、教育の5つの分野で助成事業を行っていますが、久末さんは文化の分野で助成を受けられました。その久末さんが、今回、5月末にベルギーの首都ブリュッセルで開催されたエリザベート王妃国際コンクールのピアノ部門で2位に入賞されたのです。このコンクール、チャイコフスキー国際コンクール、ショパン国際ピアノコンクールと並ぶ、世界三大コンクールのひとつといわれています。演奏されたのは、ブラームスの「ピアノ協奏曲第2番」でした。財団の皆さんも、今回の入賞を大変誇りに思っておられました。常務理事の方からは、久末さんにお祝いのメッセージを送ったところ、すぐにお返事があったということをお話しいただきました。素晴らしいですね。

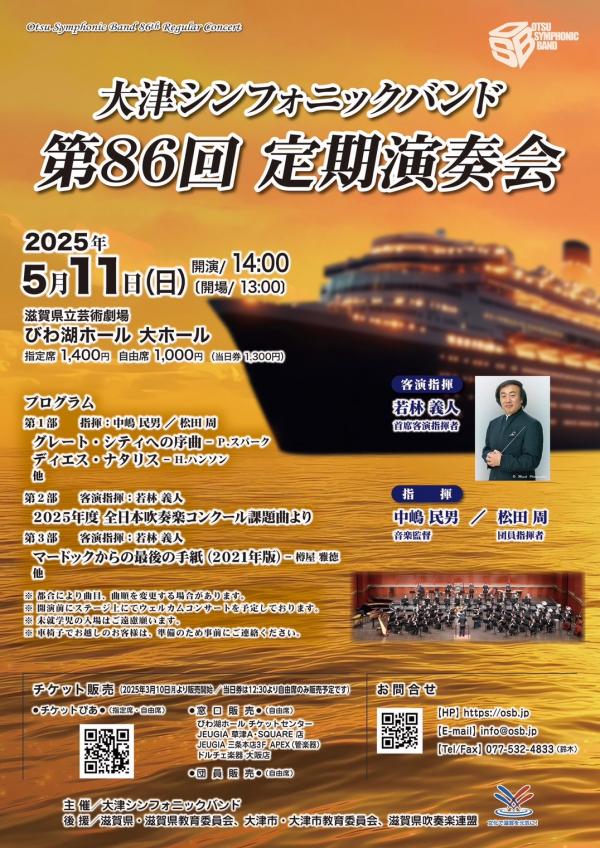

大津シンフォニックバンド「第86回 定期演奏会」

▪️今日は、昼から、龍谷大学吹奏楽部音楽監督常任指揮者の若林敬人先生が主席客演指揮者として指揮をされる、大津シンフォニックバンド「第86回 定期演奏会」に伺いました。ポスターをご覧ください。汽船の写真ですね。おそらくですが、第3部に若林先生が指揮される最後の曲が、「マードックからの最後の手紙」だからだと思います。吹奏楽に励んでおられる若い中高生に人気のある作品なのだそうです。この曲は、樽屋雅徳さんにより作曲されました。1912年に流氷にぶつかり沈没したタイタニック号の事故を、そしてそのタイタニック号に乗船していた一等航海士ウィリアム・マクスター・マードックをモチーフに作曲されたのだそうです。

▪️この吹奏楽のための作品には少し思い入れがあります。私は、2019年から2023年まで龍谷大学吹奏楽部の部長をしていましたが、部長をするなど思いもしていないずっと前の時期、研究室で夕方に仕事をしていると、外から吹奏楽部の部員の皆さんが練習している音が聞こえてきたのです。そこで、ふとYouTubeで龍谷大学吹奏楽部の演奏を検索してみたのです。その時に、聴いた曲が「マードックからの最後の手紙」でした。2012年12月24日に、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された第39回定期演奏会の際の演奏です。YouTubeで聴いた時、この作品に心が強く惹かれたことをしっかり記憶しています。

▪️私が部長をしている間に、この作品が演奏されることはなかったように記憶していますが、今回は若林先生が大津シンフォニックハンドで指揮をされるとしり、是非とも聴かせていただきたいと思い、会場のびわ湖ホールに伺いました。素敵な演奏、ありがとうございました。ということで、「マードックからの最後の手紙」のことばかり書いてきましたが、その他にも素敵な演奏をたくさんお聞かせくださいました。アンコールも「てんこ盛り」でした。大津シンフォニックバンドの皆様に感謝いたします。

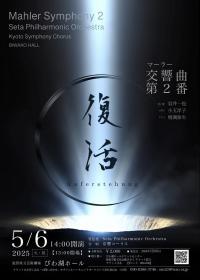

マーラーの「復活」

▪️ 今日は滋賀県のアマチュアオーケストラの演奏会に行きました。セタフィルハーモニックオーケストラの演奏会です。場所はびわ湖ホールです。演奏されたのは、グスタフ・マーラーの交響曲第3番「復活」です。

▪️ 今日は滋賀県のアマチュアオーケストラの演奏会に行きました。セタフィルハーモニックオーケストラの演奏会です。場所はびわ湖ホールです。演奏されたのは、グスタフ・マーラーの交響曲第3番「復活」です。

▪️コロナ禍のためずっと演奏ができてこなかったようですが、やっと7年ぶりに演奏会を開催することができたそうです。まさに「復活」ですね。今日の演奏には、学生時代に所属していた学生オーケストラの後輩が2人、チェロとセカンドヴァイオリンで出演していました。評論家ではないので、演奏の中身についてどうのこうのと言う能力はないのですが、最後の第5楽章は作曲者であるマーラーの意図通り、大変盛り上がり感動しました。ちょっとウルウルとしました。今日の演奏会は、この「復活」のみです。大変長い交響曲で、しかも途中に休憩を取ることがないので、トイレが少し心配でした。大丈夫でしたけど。

▪️今回出演していた後輩たち、てっきりエキストラでの出演かと思っていましたが、そうではありませんでした。コアメンバーは決まっているようですが、普通のアマチュアオーケストラのように毎週決まった場所で練習をする…という感じではないのだそうです。演奏会が決まったら遡って練習日を決めるみたいな感じとのことです。どうも、このオーケストラはマーラーの交響曲を演奏することが多いようです。今日は名古屋など東海地方から来られた出演者も沢山おられたようでした。このオーケストラの指揮者は、滋賀医大の学生オーケストラを組織し、ずっと指導してきた方なので、滋賀医大出身の医師の方もけっこう多いのではないかと想像しました。はたして、どうでしょう。

龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート2025

▪️昨日から、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート2025」のチケットが発売されています。さっそく購入しました。息子夫婦と一緒に楽しもうと思っています。以下は、吹奏楽部のFacebookへの投稿を転載したものです。ポスターからもわかるように、今年のマーチングステージのテーマは「オペラ座の怪人」です。

こんにちは!

サマーコンサート 2025のチラシが完成いたしました🎭

今年は、ゲストにサクソフォン奏者の辻本美博さんをお呼びし、豪華な3部構成でお届けします🎷

そして、本日からチケットぴあにてチケットの販売も開始されております🎟️

皆さまのお越しを心よりお待ちしております!

【日程】7月6日(日)

【開演】14:30 (13:30開場)

【会場】滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

【アクセス】

・京阪電鉄「石場」駅から徒歩約3分

・JR「大津」駅から徒歩約20分

・JR「膳所」駅から徒歩約15分

※JR「大津」駅より無料送迎バスを12:30から運行予定

【プログラム】

・オリジナルステージ 翡翠/作曲者:J.マッキー

・ポップスステージ

・マーチングステージ オペラ座の怪人/作曲者:A.ウェバー 編曲者:金山徹

※都合により曲目を変更する場合がございます。

【チケット】全席指定

前売り券 S席 1,500円

A席 1,200円

B席 1,000円

C席 500円

車椅子・介助席 1,500円

親子室 1,000円

チケットぴあ(Pコード 294-315) https://w.pia.jp/t/ryukoku-windmusic/

お近くのチケットぴあスポット(セブンイレブン、ファミリーマート)の各店舗でも直接お買い求めいただけます。

※当日券の販売は行いませんのでご了承ください。

※未就学のお子様は別室をご用意しております。(要チケット)

※未就学のお子様をお連れのお客様、車椅子をご利用のお客様は下記電話番号までお問い合わせください。

【配信】

当部YouTubeチャンネルにて無料生配信

14:30開演(13:30 配信開始)

▼配信URL

https://youtube.com/live/xDLil2RZBQg?feature=share

※配信は当日のみ視聴可能です。

※チャンネル登録よろしくお願いいたします。

【お問い合わせ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00~21:00 日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

contact@ryukoku-windmusic.com

【当部紹介】

▼龍谷大学吹奏楽部HP

http://ryukoku-windmusic.com

龍谷シオフォニックバンドSpring Concert 2025

▪️龍谷大学吹奏楽部のOB・OGの皆さんによる吹奏楽団です。

▪️大学の吹奏楽部に入部される方たちの多くは、中学と高校の6年間、そして大学の4年間、あわせて10年間で、ほとんどの方が「完全燃焼」されます。「卒部」されると、多くの皆さんは楽器から離れていきます。学生時代、私は吹奏楽部ではないのですが、大学オーケストラでバイオリンを弾いていました。そして、やはり楽器をやめてしまいました。大学院の博士課程の頃です。趣味の音楽を楽しんでいる場合ではないだろう…と、その時に思ったのです。

▪️前期高齢者になるまで生きてきて思うことですが、できれば、できればですが、やはり楽器は続けておいた方が良かったかなと思います。自分が楽器をやめてしまったことが間違っていたというわけではないのですが、それでも、できれば続けた方が良かったのかもと思います。龍谷シンフォニックバンドの皆さんは、素敵ですね。学生時代と同じく、尊敬する若林先生の指揮で演奏できるのですから。当日の日程が調整できれば、ぜひ聴きに行かせていただきたいと思っています。

「中安商店」さんのライブ

土曜日、大津街中の酒屋さん「中安商店」さんのライブへ。「つぼきーにゃ」さん。ボサノバとかブラジルっぽいライブ。黄緑のブラウスを着たボーカルのつぼめさんと、グレーのセーターのパーカッションやギターのまっさんはご夫婦。ご自宅でも、音楽を楽しんでおられるんだろうな。#大津#中安商店 pic.twitter.com/mKZ9Qmm6Vz

— 脇田健一 (@wakkyken) January 27, 2025

▪️先週の土曜日のことになります。お誘いを受け、大津の街中にある酒屋さん「中安商店」さんのライブへ。「中安商店」さんは、もともと、街中にある普通の酒屋さんでした。ところが、店主さんが音楽好きということもあり、お店をライブハウスに改装されたのです。動画のボーカルの方の後ろ、たくさんのフライヤーが貼ってあるところはお店の入り口になります。そして動画のサックスの方の左側は、コの字型のカウンターがあります。私が動画を撮っている場所には小さなテーブルがあります。ここにやってくるお客さんは、お店の冷蔵庫から飲み物を取り出して、店主さんにお金を払います。つまみは、乾き物か缶詰。いわゆる「角打ち(かくうち)」のスタイルとライブハウスを合体させているといえば良いのでしょうか。

▪️この日は、ほぼ椅子が埋まっていました。ライブをされているのは、「つぼきーにゃ」さんです。ブラジルっぽいライブでした。黄緑のブラウスを着たボーカルのつぼめさんと、グレーのセーターのパーカッションやギターのまっさんはご夫婦。ご自宅でも、こうやって音楽を楽しんでおられるのでしょうね。ライブを楽しんでおられるお客さんたちの中には、別の日には、ここでライブをされるようです。なんというか、音楽好きのアマチュアからセミプロっぽい方達までが、この「中安商店」さんを大切な「場所」、あえていうならば「サードプレイス」にしておられるのですね。また、家庭でもない職場でもない、こういった「サードプレイス」が、けっこうあちこちにあるようなのです。素敵なことだと思います。「中安商店」さんはとても人気があって、かなり先の方までライブの予定が詰まっているようでした。入り口のフライヤーは、ここでライブを行う様々なバンドのものです。

▪️ところで、「中安商店」さん、晩はお店がライブハウスになるのですが、昼間は街中の酒屋さんとして営業されています。そこが、面白いですよね。

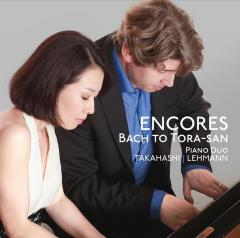

PianoDuo Takahashi Lehmann

▪️ご夫婦による「ピアノデュオ タカハシ/レーマン」の演奏です。バッハのブランデンブルク協奏曲2番(コンチェルトグロッソ)を編曲し、ピアノの連弾で演奏されています。編曲や編曲されたものを演奏するって、なかなか大変なことだと思います。オーケストラの曲を吹奏楽で演奏するときに、そのことを思いました。演奏については、原曲のもつ素晴らしさや特徴をきちんと表現しつつ、なおかつオリジナルを超える素晴らしさも同時に表現しなくてはいけないからです。このご夫婦のことを新聞記事(23日朝日新聞の夕刊)で知りました。記事にはこのように書いてありした。

23年に東京・春・音楽祭でバッハのブランデンブルク協奏曲を全曲演奏したときは、原曲のオーケストラの音まで可能な限り忠実に拾いつつ、バイオリンとフルートなど、異なる種類の楽器が同じ音域で同じメロディーを奏でる箇所で、音色の風合いを微妙に変えて見せるという個人技で酔わせた。

▪️そのブランデンブルク協奏曲2番がYouTubeにアップされていました。ラッキー!! 今は便利な時代になりましたね。学生時代は、このような記事を読んでも、すぐには確認できませんでした。お金はないし、レコードも買えないし…。それはともかく、記事では、最新のCDのことが紹介されていました。「アンコール~バッハから寅さんへ」。寅さんって、映画の「男はつらいよ」の主題歌です。この主題歌をアンコールで演奏した時に、会場にどよめきが起こったのだそうです。聴いてみたいですね。バロックからポップス、童謡や愛唱歌まで演奏されているそうです。

▪️そのブランデンブルク協奏曲2番がYouTubeにアップされていました。ラッキー!! 今は便利な時代になりましたね。学生時代は、このような記事を読んでも、すぐには確認できませんでした。お金はないし、レコードも買えないし…。それはともかく、記事では、最新のCDのことが紹介されていました。「アンコール~バッハから寅さんへ」。寅さんって、映画の「男はつらいよ」の主題歌です。この主題歌をアンコールで演奏した時に、会場にどよめきが起こったのだそうです。聴いてみたいですね。バロックからポップス、童謡や愛唱歌まで演奏されているそうです。

【追記】▪️ 「アンコール~バッハから寅さんへ」、amazonで衝動買いしてしまいました。アンコールというタイトルですから、いろんなコンサートの最後にアンコールで演奏するような作品を集めたCDなんでしょうね。

大江千里さんのこと

▪️現在、ジャズピアニストとしてニューヨークで活躍されている大江千里さん。かつては、日本でシンガーソングライターとして活躍されてました。でも、2007年にニューヨークに行って、ジャズに転向されました。

▪️大江さんは、母校、関西学院大学の少し学年が下の後輩になります。彼は軽音学部で、私は関西学院交響楽団だったので、学生会館のどこかですれ違っているかもしれませんね。今日は、その大江千里さんに関連する話題を、偶然、同窓会サンフランシスコ・シリコンバレー支部の投稿で拝見することができました。彼も64歳になったんですね。そらそうだ、私が66歳だからね。今は、ジャズピアニストになってどんな演奏をしておられのでしょうね。

▪️YouTubeに最近の演奏がアップされていました。

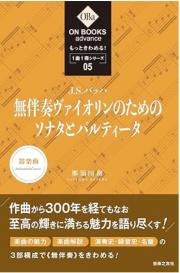

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ

▪️ヴァイオリンを弾く人たちは、J.S.バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(ソナタ第1番・第2番・第3番、パルティータ第1番・第2番、第3番)を、必ず弾くことになると思います。私は、中学生の時に、その当時のレッスンの先生からこの作品の譜面を渡されました。当時の拙い技量でも弾ける曲から始めましたが、難曲もとても多く、思うようには弾けませんでした。無伴奏ですから、ヴァイオリンひとつで演奏するのですが、二声や四声の旋律や和音を演奏しなければならないからです。

▪️ヴァイオリンを弾く人たちは、J.S.バッハの「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」(ソナタ第1番・第2番・第3番、パルティータ第1番・第2番、第3番)を、必ず弾くことになると思います。私は、中学生の時に、その当時のレッスンの先生からこの作品の譜面を渡されました。当時の拙い技量でも弾ける曲から始めましたが、難曲もとても多く、思うようには弾けませんでした。無伴奏ですから、ヴァイオリンひとつで演奏するのですが、二声や四声の旋律や和音を演奏しなければならないからです。

▪️中学生の時は、まだ子どもなので、この作品が作曲された時代的背景等も何もわからず、先生の指導に従ってただ弾いていました。自分自身では、どのように弾くべきかの根拠となる音楽理論や歴史的知識が、何もわかっていなかったのです。中学生の時は、良くわからないまま、先生の演奏を見本に、時々LPレコードを聞きながら練習をしていました。今の方達は、最初から、CDはもちろんのことと、YouTubeにたくさんの演奏がアップされていますから、それらを参考に練習できるのでしょうね。ちょっと隔世の感があります。

▪️初めて「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」の練習を始めた時から、半世紀ちょっとの時間が経過しました。老人になりました。定年退職を2年後に控えて、またこのバッハの作品を弾いてみたいと思うようになりました。定年後、時間ができたら、きちんと作品の背景も理解した上で、どう演奏するべきなのかを学びたいなと、きんちとレッスンを受けたいなと、そんなふうに思っています。ということで、その予習として、この本を購入してみました。これから勉強します。そうそう、退職したら、ヴィオラも習いたいと思っています。退職の記念に楽器も思い切って購入しましょうかね。