『風来坊 01<創刊号> 宮本常一 × X ジェネレーターのためのシン・ミヤモト学』

▪️週1回、埼玉県から日帰りで2コマの授業をするために深草キャンバスまで通っておられる 原尻 淳一さんが、一昨日の夕方、研究室までお越しくださいました。原尻さんはとてもユニークな教育をされていて、自分も学生だったら教わりたいな~と思うような授業をされます。時々、授業の様子(板書書)をfacebookにもアップされていますが、とてもシステマティックで、学生さんたちもよく理解できるのではないかと思います。

▪️今回、原尻さんは、わざわざ研究室までお越しくださり、写真のような冊子を届けてくださいました。ありがとうございました。『風来坊 01創刊号』です。創刊号の特集は「宮本常一 × X」です。あの民俗学者の宮本常一。なぜ「× X」(かけるX)は後段のところで説明します。サブタイトルには「ジェネレーターのためのシン・ミヤモト学」とあります。原尻さんは、私が宮本常一に強い関心をもっていることをご存知だからでしょう、お届けくださったのではないかと思います。少し説明します。

▪️創刊号のあとがきを、執筆者のお一人である市川力さんが執筆されています。そこには、こういうことが書いてありました。

宮本常一の研究者でも、民俗学者や郷土史家でもないけれど、宮本常一の著作に強く惹かれた仲間の皆さんが、お互いに「宮本常一のどこに惹かれるるのか」という話になり、それぞれが著作集の1冊を選んで語り合ったそうです。そうするとそれぞれの「常一性」が浮かび上がってきて面白いので、冊子にまとめることにされたのだそうです。

▪️このあたりが、「× X」の部分です。宮本常一を、それぞれがなぜ惹かれるという自分の問題関心とクロスさせておられるわけです。素敵じゃないですか。原尻さんが選ばれた著作集は第50巻の「渋沢敬三」です。「渋沢敬三のチームワークと学問」。文章のなかには、渋沢がアチックミュージアムをどのように運営していたのか、どのように人と接していたのか、そして彼の学問観はどのようなものだったのか、原尻さんの思いをクロスさせながら丁寧に解説されていました。そうか、渋沢敬三は「サーバントリーダーシップ」の人だったのか。宮本常一はそのような渋沢のもとで成長したんですね。今回、拝読させていただき、渋沢敬三が昭和38年、1963年に68歳で東京虎ノ門共済病院で亡くなられたことを知りました。死因は、糖尿病・萎縮腎なのだそうです。ちょっとドキッとします、はい。私は、67歳できちんとコントロールしてはいますが糖尿病だからです。

▪️発行者は、原尻さんも参加されている一般社団法人「みつかる・わかる」。発行書は、横浜にある「珈琲と図書室」さん。みなさん、楽しんでおられますね。すばらしいというか、羨ましいというか。いいな~と思います。こうやって同じ問題関心の方達が集まって交流するって、素敵なことだと思うんですよね。

朽木古屋の「六斎念仏踊り」

▪️昨日は、古屋(滋賀県高島市朽木)の「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。「『六斎念仏踊り』ってなんだろう?」という方は、まずは以下をご覧になってください。最近、気がついたのですが、こんな素敵なサイトができていたんです。私がこの「六斎念仏踊り」と少しつながりがあるのは、こういうことがあったのです。こちらをお読みいただければと思います。

▪️昨日は、早めに古屋に到着して、この「六斎念仏踊り」を継承されている坂本家を訪問しました。私がゼミで指導した坂本昂弘くんのお祖父様からお話を伺いました。でも伺ったのは、「六斎念仏踊り」ではなく、林業(樹木の伐採等)や炭焼きのことでした。お祖父様は、高度経済成長期の最後の頃、家族で守山市に移られました。坂本くんのお父様は小5、弟である叔父様は小2でした。山の仕事では暮らしていけなくなったからです。しかし、町場にはたくさんの求人があったといいます。

▪️坂本家は、お祖父様が守山市で働きながら、家、農地、山林、墓を維持するために、車でたびたび古屋に通われました。お父様や叔父様も一緒に通われました。朽木は雪深いところです。積雪があると、屋根の雪をおろさねぱなりません。雪おろしをした後は、また守山まで戻るのです。その途中、山道で車が故障してしまったこともあったといいます。大変なことです。夏は、所有されている山林の下草を刈らなくていけません。坂本家は、今でいう「二拠点居住」をされてきたのです。「二拠点居住」と書きましたが、現在の田舎暮らしを楽しむ「二拠点居住」とは全く違います。家を守るために、家産を守るために通っておられたのです。お盆の時は、もちろん古屋で過ごされました。そして、お祖父様は何十年もお仲間と一緒に「六斎念仏踊り」を行ってこられたのです。

▪️古屋には20軒の家があるのですが、過疎が進む中で、今日は、たしか7 軒のお宅の前で「六斎念仏踊り」が踊られました。一度途絶えた「六斎念仏踊り」ですが、古屋の外から継承しようとやってこられた若者の皆さん、その若者の皆さんに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ地元の2人の若者もこの「六斎念仏踊り」に参加されているようです。少し安心しました。こういった文化が継承されるためには、ここで暮らし続けることが可能な条件を、時代の変化に合わせて整えていかなければならないのですが、関係者の皆様にはぜひその辺りのこともお考えになって欲しいと思っています。

▪️私は4軒のお宅の前で演じられた「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。本当は全て拝見したかったのですが…。というのも、自分で車を運転して帰宅するのに少し時間がかかるかなと思ったので、全て踊り終える前にお暇しました。古屋は、安曇川の支流である針畑川沿いにあります。その針畑川沿いの道、慣れていない私には夜道の運転が大変かなと思ったからです。狭い道がたくさんあるのです。後ろからおそらく地元の方の車が迫ってきます。そういう時は、車を停車させて先に行っていただきました。そういうことが3回くらいあったでしょうか。よく知らない暗く狭い道を地元の方と同じスピードで運転できません。そうそう、一度、鹿とも遭遇しました。やばかった。ドキドキしながらの運転でしたが、なんとか無事に自宅まで辿りつくことができました。

▪️最後の写真は、お祖父様にお話を伺っている時に叔父様に撮っていただいたものです。お祖父様は、昭和10年生まれ。今年で89歳になられるとのこと。大変お元気です。昔の山での仕事のことをしっかり記憶されていて驚きました。

椋川音頭 ー記憶の記録ー

滋賀県高島市の山間にある小さな集落・椋川。椋川音頭は、江戸期より村人たちによって脈々と受け継がれてきました。しかし昭和40年には350人いた村人が、現在では20人ほどとなり、音頭の継承が困難になっています。

そんな椋川音頭を未来につなぐために、高島の盆踊り歌保存会が2021年度に現地をリサーチ。椋川音頭の記憶をもつ人々にインタビューして、椋川音頭の記録映像を作りました。

未来に届きますように。

制作 高島の盆踊り歌保存会

撮影・編集 オザキマサキ(高島の盆踊り歌保存会会員・オザキマサキ写真室)

構成・監修 大西 巧(高島の盆踊り歌保存会事務局)

協力 椋川区のみなさん・文化庁・高島市・高島市教育委員会・高島市文化財保存活用地域協議会

■お世話になっている椋川の是永宙さんのfacebookへの投稿で知りました。貴重な情報、是永さん、ありがとうございました。

「古屋六斎念仏踊りオンライン稽古」

■滋賀県高島市朽木の古屋の六斎念仏踊り、担い手の高齢化により途絶えてしまったのですが、外部の皆さんの力もあって復活することになりました。詳しくは、このブログに投稿した「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」をお読みいただければと思います。ただ、その後、コロナ感染拡大の中でこの念仏踊りを受け継ぐ活動はどうなっているのかな…と少し心配していました。昨日は、関係者の皆さんがfacebookに投稿された記事で、こうやってオンラインでお稽古をされていたことを知りました。感動しました。コロナ禍においても、こうやって頑張ってくださっていたのですね。ありがとうございます。

仰木の「どんど焼き」

■日曜日は午前中、いつものように近くの仰木集落の直売所「わさいな〜仰木」に出かけました。毎週の楽しみです。こういう直売所が近くにあって幸せです。今日は、いつもの駐車場で「どんど焼き」(左義長)も行われていました。仰木には3つの集落があります。以前は、集落ごとに「どんど焼き」を行なっていたそうですが、今では、この直売所の駐車所で一緒に行なっているそうです。ということで、我が家の締め飾りも焼いていただき、有料ですが(200円)餅も焼かせてもらいました。竹の先を割ってそこに餅を挟んだものを購入して、青竹が爆ぜるのにビビりながら、「どんど焼き」の炎でこんがり焼きました。こういうことをしたのは、子どもの時以来だなあ。焼いた餅はその場でいただき、竹は自宅に持ち帰りました。仰木の方の説明では、自宅の裏鬼門の地面に刺しておくと良いとのことでした。さあて、我が家の裏鬼門はどこかな。

■「どんど焼き」の餅を食べながら琵琶湖のことを考えました。これまで私は「とんど焼き」と言ってきました。しかし、仰木では「どんど焼き」です。ということで調べてみると、「とんど」、「とんど焼き」、「どんど」、「どんど焼き」、「どんどん焼き」、「どんと焼き」…全国各地でいろんな呼び名があるようです。

■「どんど焼き」の炎の向こうに、比良山が見えます。先日の雪も、ほとんど残っていないようにみえます。寒さもずいぶん和らぎました。琵琶湖の深呼吸(全層循環)が起こるためには、もっともっと冷えないといけないのでしょうね。素人考えですが…。でも、とっても心配しています。

■以下は、「全層循環」に関する比較的最近の新聞記事です。

「琵琶湖北湖で貧酸素状態が深刻化 上下層の水が混ざる「全層循環」未発生が原因か」(2020年12月26日 毎日新聞)

伏龍祠

■今日も基本は自宅にこもっていました。夕飯の買い物をしにいくためだけに、外に出ました。うちは毎日、生鮮食料品の買い物に行くのですが、このような習慣も、今のうちかもしれません。感染の拡大が広まってくると、毎日というわけにも行かなくなるのかな…。

■買い物には車で出かけますが、ついでに近くをドライブしてみることにしました。満開の桜を求めて、大津市の仰木、伊香立、和邇と棚田が広がる山沿いの地域を走っていたところ、偶然、水田の中に小さな祠を見つけました。丁寧にお祀りされていようです。近寄ってみると、びっくりしました。ここが「伏龍祠(ふくりゅうし)」だったからです。私は今から20年前まで、滋賀県立琵琶湖博物館に勤務していました。この博物館には3つの展示室があり、そのひとつめの「A展示室」に、この「伏龍祠」のことが解説されていました。私も専門分野は全く違いますが、この「伏龍祠」に関心を持っていたのです。詳しくは、こちらのリンク先を見ていただきたいと思います。土の中から龍の骨が出てきたと、当時(江戸時代)の方たちは思ったわけですが、実は、これは約50万年前のトウヨウゾウの下顎骨だったのです。

■この「伏龍祠」のことを頭の中に記憶はしていました。しかし、ずっと思い返すことはなかったのです。繰り返しになりますが、たまたま今日、車で横を通って、この祠はなんだろうと近づいたら、なんと「伏龍祠」だったというわけです。驚きました。

北播磨の虫送り行事

映画のワンシーンのような‥。稲の害虫を駆除し、豊作を祈願する民俗行事 #虫おくり。北播磨の田園地帯にたいまつの光跡が浮かび上がりました【記事】https://t.co/zOfwgtE4Nk @kobeshinbunより #神戸新聞 #神戸新聞北播総局 #加東市 #伝統 #民俗 【動画は加東市提供】 pic.twitter.com/9LvwdacY0p

— 神戸新聞北播総局 (@kobehokuban) 2019年6月30日

■twitterで、気になる動画を見つけました。シェアします。

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

■8月14日、「六斎念仏踊り継承発表会」(高島文化遺産活用委員会、朽木の知恵と技発見・復活プロジェクト)を見学するために、高島市朽木針畑の古屋を訪れました。私のゼミを2011年の春に卒業した坂本昂弘くんのお祖父様が、この「六斎念仏踊り」の継承者のお1人として踊られました。80歳を超えておられますが、足腰に負担の大きい、この「六斎念仏踊り」を踊っておられるので驚きました。

■この「六斎念仏踊り」を見学するのは昨年に続いて2度目になります。この念仏踊りは、その起源が『空也上人絵詞伝』の空也に始まるという伝説もあります。先祖の霊が戻ってくるお盆の時期に、太鼓をもった踊り手3名、鉦が2名、笛が2名の計7名が演奏とともに念仏を唄い踊る、そのような民俗芸能なのです。かつては20軒ほどの家々を順番に回って踊っていましたが、過疎と高齢化のためにできなくなり、お寺で踊るようになっていました。

■伝統的なお盆の行事ではありますが、2013年より高齢化や過疎により人が揃わず、中断していました。ところが、昨年からは、行政(高島市教育委員会)や地域活性化のNPOによる支援のもと、都市のアーティストたちが、高齢の継承者の皆さんから「六斎念仏踊り」を習得し、継承者の方達と一緒に、再開することができるようになりました。今年は、さらに、この古屋にルーツを持つ若者2名も新たに参加して、「継承発表会」という形で実現することになりました。また、「継承発表会」の後、晩には、かつて家々を回って順番に踊っていた頃の様子を再現して、映像記録に取ることも行われました。

■上の動画は、宗教民俗学の研究者である山中崇裕さんという方が撮影されたものです。YouTubeに公開されているものを共有させていただきました。このような貴重な動画を公開してくださったことに、心より感謝いたします。

■以下は、このブログの「六斎念仏踊り」関連のエントリーです。あわせてお読みいただければと思います。

朽木古屋「六斎念仏踊り」の復活

お食い初め

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■日本の各地域では、生後100日の頃、早ければ乳歯が生え始める頃に、「一生、食べることに困らないように」との願いをかけて百日祝いを行います。一般には「お食い初め」と呼ばれるお祝いの儀式です。それぞれの地方ごとに、いろんなやり方があるようですね。祖父母や親戚が身近にたくさんいるような環境の中で育てば、こういう「人生儀礼」に関する知識も自然と身についていくものなのでしょうが(あるいは教わるチャンスがたくさんある)、高度経済成長期に核家族の中で育った私には、そのような知識がほとんどありません。あまり気にしていないかったと思います。自分の子どもの時にも、鯛の塩焼きとお赤飯程度でお祝いをしました。

■先日の日曜日、初孫 ひなちやん の「お食い初め」のお祝いをすることになりました。娘婿のご実家がある奈良に行ってきました。「お食い初め」では、ひなちゃんの前に、お祝いのお膳がおかれました。その中央には、黒い石が置かれていました。「歯固めの石」と呼ばれるようです。お膳の椀の1つには、茹でたタコがあります。調べたところ、大阪を中心とした関西では、「歯固めの石」の代わりに「タコ」を用意する習わしなのだそうですが、今回は、その両方が用意されていました。お祝いのお膳の中身等については、地域によってかなり違いがあるようです。

■さて、孫のひなちゃんですが、この日は、女子学生が卒業式の時に着る「着物と袴」風のべビー服(ロンパース)を着せてもらっていました。可愛らしい!! 最近は、笑顔を向けてくれるようになりました。好きな絵本もあるようです。声をあげて喜びます。すくすくと成長しています。本当に嬉しいことですね。それに引き換え、おじいさんは…なんですが。孫の成長を見習って、頑張ります。

琵琶湖の鴨猟と朽木の木地師

■過去2年間、私の研究室は物置のようになっていました。研究部にいることが多く、研究室の椅子に腰を押し付けて仕事をすることがほとんどありませんでした。ということで、ひさしぶりに、研究室で「断捨離」を断行しつつ、徹底的に整理整頓を進めています。なかなか作業は進みません。というのも、ついつい「発掘」した資料や書籍に目を通してしまうからです。そうしていると、ずいぶん昔に、ある方から頂いた新聞記事を書架から取り出すことになりました。ある方とはどなたなのか…。私も記憶がはっきりしません。

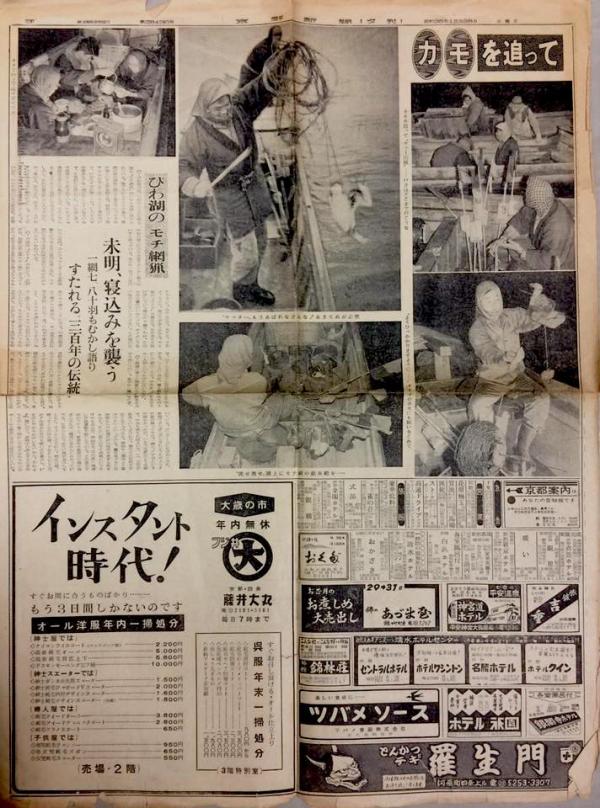

■ひとつは、昭和35年(1960年)12月28日の京都新聞の夕刊です。今は禁猟になっている琵琶湖の「モチ網猟」の記事。記事によれば、この当時は、すでに「モチ網猟」は琵琶湖だけしか許可されていませんでした。しかも、猟銃ブームのあおりを受けて、伝統的なこのモチ網を使った猟もこの時点でかなり衰退していたようです。当時の琵琶湖の漁師の皆さんの服装が興味深いですね。普段は漁師ですが、鴨猟の時は猟師かもしれません(この「「モチ網猟」については、後で補筆します)。

■「モチ網猟」の記事はもちろんなのですが、下の広告の類もとても興味深いなと思いました。「急告」いうものが掲載されています。「急告 トモオちゃん帰ってちょうだい死なないでください みわこ」。なんだか内容は切実ですね。果たして「みわこ」さんの思いが「トモオちゃん」に伝わるのか…心配になりますよね。しかし、昔の新聞には、こういうのがよくありました。そえいえば、ずいぶん昔のことになりますが、駅の改札口の横には、チョークで書く伝言板がありましたよね。スマホとアプリを使って簡単に連絡がとりあえることが当たり前になっている学生の皆さんには理解できないでしょう。

■旅館やホテルの広告も興味深いですね。宿泊と休憩の料金設定は、当時の時代状況、住宅事情を反映しているのです。詳しくは、こちらの記事に詳しいのでご覧いただければと思います。それから「とんかつとテキ 羅生門」。テキとは、ステーキのテキ、ビーフステーキ=ビフテキのテキのことだと思います。この店は、有名だったようです。そして藤井大丸の広告。「インスタントの時代!」。現在とは、インスタントという言葉の使い方が少し違いますよね。まあ、古い新聞の広告を見ているだけで次々と面白い「発見」があります。

■鴨の話しに戻ります。私は、堅田にある「魚清楼」という料亭に2回ほど行ったことがあります。いずれも、3月です。「ホンモロコの炭火焼」と「鴨すき」をいただきました。とても美味しかったわけですが、鴨は琵琶湖産ではありませんでした。琵琶湖を泳いでいる鴨については、現在では、禁猟で食べることができません。1964年(昭和39年)から禁止になっています。中居さんのお話しでは、このお店の鴨は北陸の方から仕入れているとの話しでした。

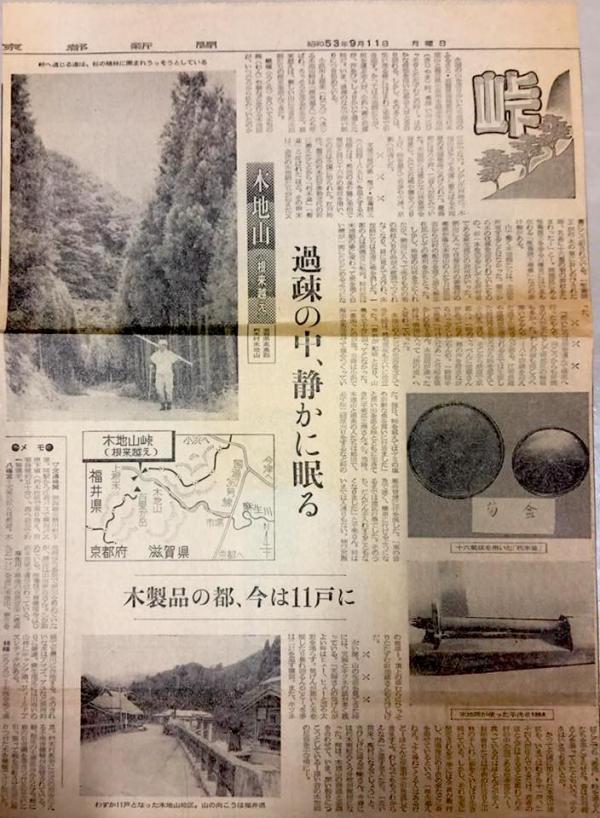

■琵琶湖の鴨猟の記事は1960年(昭和35年)でしたが、こちらは記事は1978年(昭和53年)です。しかし、活字が小さいです…。昔は、こんな小さい字をみんな読んでいたのです…すっかり忘れてしますが。それはともかく、です。こちらは、琵琶湖ではなく朽木村の木地山と福井県の小浜を結ぶ木地山峠の話しです。木地山の木地師は、昔から全国的に知られていました。私はよく知らないのですが、少し調べてみると、山の高いところの樹の伐採を保証する「朱雀天皇の綸旨」の写しを所持し、諸国の山々を漂白しながら生活していたようです。この辺りは、曖昧です。もっと勉強しなければなりません。しかし、明治時代になると、地租改正が行われ土地所有のあり方が大きく変化する中で、土地の所有者の許可がなければ樹を伐採することができなくなりました。

■木地山の人々は、このような社会の変化の中で、なんとか地元の住民としての森林を所有する権利を獲得することになります。しかし待望の山林を手に入れても木地師たちは、結局、木地山からいなくなってしまいました。記事には、こう書いてあります。「待望の山林を手に入れたが、明治に入って売り物の菊の御紋入り作品が不敬罪でつくれなくなり、目に見えてさびれ、木地師たちは急速に姿を消した」のだそうです。かつて、惟喬親王を祖とする木地師たちは、黒地の盆や膳に朱色で皇室と同じ16べんの菊紋を用い、全国的に知られていました。木地師の中でも、付加価値のついた木工品を生産していたのです。ところが菊紋が使えなくなり、そのような付加価値は失われてしまいます。一部の木地師は炭焼きに転向したようです。かつて木地師が通った峠の道は、炭の道になっていきました。

■木地師や木地山ではないけれど、昨年の夏、朽木で林業に従事していた方達と出会いました。日本の林業不況で山を降りたご家族です。そのご家族にお話しを伺いたいと思っているのです。近々、ご家族の息子さんやお孫さんとお会いする予定になっています。何か、不思議なタイミングで、この記事を再度読むことになりました。