神戸電鉄のぬいぐるみ

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

▪️私は、兵庫県神戸市に生まれました。しかし、父の転勤で5歳で神戸から下関に転居しました。父の転勤はその後も続き、下関から小倉、福岡、広島と続きました。当時は今のような単身赴任という制度はなかったと思います。その結果、私は転園と転校を繰り返しました。幼稚園は3つ、小学校は3つ、中学校こそ1つで入学から卒業まで無事に過ごすことができました気が、高校は2つでした。広島の県立高校から、編入試験を受験して、神戸の県立高校に転校しました。それが、兵庫県立兵庫高等学校です。

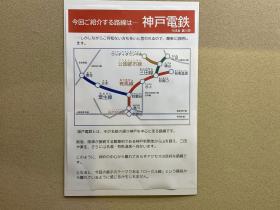

▪️転校した当初は、神戸市北区に居住していました。その時に、通学に利用していたのが、神戸電鉄でした。地元では、「しんてつ」と呼んでいました。住まいのある山の街駅から電鉄長田まで乗車しました。今でこそ、神戸市営地下鉄北神線が開業して、六甲山の下に建設されたトンネルを通って神戸の中心市街地まですぐに移動できますが、当時、六甲山の裏側(北側)に造成された新興住宅地に住む人は、神戸電鉄を利用するしか通勤・通学の方法はありませんでした。私が神戸電鉄を利用していたのは、記憶では高2の秋までだったのではないかと思います。同じ神戸市内ですが、須磨区に転居したからです。

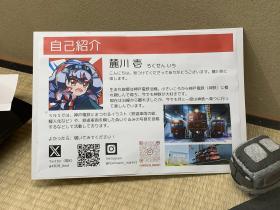

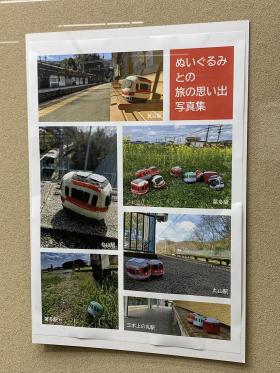

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️昨日は、その神戸電鉄に、京都駅前の地下街で出会いました。といっても本物ではありません。神戸電鉄の車両を上手に製作された「ぬいぐるみ」の電車です。麓川壱さんという方が製作されたもののようです。鉄道関係の企業にお勤めで、鉄道に大変詳しい知人が、「よく出来ていますねーディフォルメが上手だと思います」と感想を伝えてくれました。麓川壱さんは、神戸電鉄にまつわるイラストや、神戸電鉄の電車のぬいぐるみの写真をネットに投稿するなどの活動をされています。

▪️ところで、この展示のスペース。下は畳ですね。普段は何が展示してあったのか、思い出せません。確か、お花が生けてあったように記憶しているのですが、違いますかね。仮に、お花が生けてあったスペースに、どうして神戸電鉄なんでしょう。そもそも、ここはどちらの団体が管理されているのかな。このスペースを貸し出しておられるのでしょうかね。

台湾料理「青葉」

▪️昨日は、神戸三宮にある貸衣装屋さんで、息子の結婚式で着るモーニングの採寸をしました。その後、息子と合流して、神戸元町の台湾料理店「青葉」へ行きました。店構えはかなり地味です。昭和の時代の雰囲気です。なんというか台湾庶民料理店なんですが「町中華」の雰囲気が漂っているのです。その雰囲気の中で、台湾料理を美味しくいただきました。満足しました。また行きたいと思っています.息子には、パートナーへのお土産を持って帰ってもらいました。台湾粽(ちまき)と海老餃子です。

▪️写真で、骨しか写っていないのは、豚足の煮込みです。写真を撮る前に、思わず食べてしまいました。私は、豚足の煮込みが好物なのです。少しお料理についても説明しておきましょう。1段目左は肉味噌のレタス堤。これは台湾料理というよりも、広東料理かもしれません。その横は、台湾風のオムレツです。中には、切り干し大根を水で戻したものが入っています。ごく普通の台湾の家庭料理のようですが、これは美味しいです。自分でも作りたくなります。漢字では、「菜脯蛋」と書くようです。調べてみましたが、こうしいう記事がありました。2段目、骨だけになった豚骨の右側は、シジミのニンニク醤油漬。これもプリプリして美味しかったです。このほかにも、いろいろおいしい料理をいただきました。

▪️お店の中には、台湾の地図が貼ってありました。そして、古いテレビ(液晶ではない)では、おそらく台湾のだと思いますが、歌謡ショーの番組が流れていました。今から40数年前のことですが、台湾に行ったことがあります。その時の社会人類学の先生のゼミにいて、夏休み、先生の台湾での調査地に連れて行ってもらいました。台湾の先住民の親族組織に関する調査です。ふとその時のことを思い出しました。40数年経過すると、台湾もすっかり雰囲気が変化しているでしょうね。

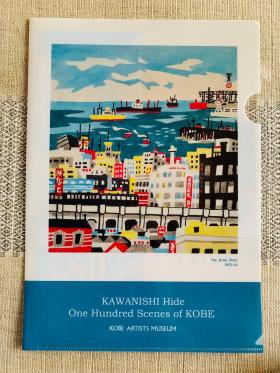

川西英の『神戸百景』

▪️先日、自宅のクリアファイルを整理していたら、このファイルを見つけました。確か神戸に出かけた時に、どこかのお店で買ったのかな…思い出せません。このクリアファイルには、神戸に生まれた画家・版画家の川西英(かわにし・ひで/1894-1965)さんの4つの版画の作品が印刷されています。画文集『神戸百景』におさめられた作品です。表の方は、「みなと」というタイトルの版画。裏には3つの作品がありますが、上から順番に「商工会議所」、「中突堤」、「新造船レセプション」です。震災からの復興や、街の開発で、もう『神戸百景』の作品のような雰囲気は神戸にはありません。でも、私の幼い頃の記憶にある神戸は、この版画に描かれたような雰囲気でした。こちらに『神戸百景』の作品が丁寧に紹介されています。

▪️それから、大学時代の後輩であるOくんがfacebookに投稿していた動画「映画の中の神戸‥懐かしの昭和の風景」も、私にとって懐かしい風景が満載でした。良い動画を教えてもらいました。昔の映画に登場する神戸を集めた動画です。鶴田浩二、石原裕次郎、加山雄三、懐かしい俳優さんたちが登場します。古い国鉄や阪急も出てきます。神戸以外に、加山雄三の「海の若大将」という映画では、西宮にある母校・関西学院大学のキャンパスも登場します。母校が若大将シリーズの撮影に使われたとは知りませんでした。これはこれで、懐かしいですね。今はキャンパスの雰囲気も一部を除いて大きく変わっていますから。

神戸の東天閣

▪️今日は、神戸のトーアロードにある北京料理の有名店「東天閣」でお祝いの食事会を開きました。息子が11月に結婚することになり、息子のお相手の女性のご両親も含めて、お祝いをしたのです。写真は、最後のデザートです。私は持病の関係で食べられませんが、中国では…というか、こちらのお店では、おめでたい宴席に出されるようです。白いのは、杏仁豆腐なんですが、形は鯉です。滝を登る鯉。鯉は登り龍の化身なんだそうです。縁起が良いのです。桃も縁起が良いと言われています。仙人の果物と言われています。

▪️この「東天閣」というお店、大変有名なお店です。建物も素晴らしいのです。神戸にたくさんある洋館の一つです。明治27年に、ドイツ人 F.ビショップさんの邸宅として建設されました。設計は、イギリス人の建築家ガリバーさん。木造・瓦葺の西洋館です。第二次世界大戦後は、大連の一流料理店のコックだった「東天閣」の先代さんがこの建物を受け継ぎ、中国王宮料理店としてオープンしたのが始まりだそうです。今日は、大変暑かったので、神戸の街をうろうろすることもなく、すぐに滋賀の自宅に帰りました。せっかく故郷の神戸に行ったのに、残念です。気候が緩やかになったら、また神戸の街を訪れたいと思います。

兵庫高校64陽会の同窓会

▪️昨日は18時から、神戸で高校時代の同級生が集まるイベントがありました。兵庫県立兵庫高等学「64陽会」の同窓会です。私たちの高校全体の同窓会組織は「武陽会」といいますが、それとは別にそれぞれの学年の同窓会組織を、兵庫高校の前身である戦前の旧制第二中学校の1期生から数えた数字で「◯陽会」と呼んでいます。私たちは、64期生になるので「64陽会」になります。今回は、高3の時のクラスメイトにお声掛けいただき参加することができました。

▪️私は、高1の2学期に試験を受けて、広島県立皆実高校から兵庫高校に編入しました。人生で一番頭脳が冴えていた時代だと思いますが、試験に合格することができました。私個人は自ら進んで編入したいわけではなかったのですが、父親の転勤で仕方なく…。もし、編入試験に合格していなかったら、人生は大きく変わっていたと思います。たぶん。

▪️ということで、私は「転校生」でした。何度も転校してきたので、特に不満はありませんでしたが、中学時代からの仲間がいる同級生の皆さんとは、少し違っている感じがありました。神戸は生まれた土地ではありますが、いたのは5歳になるまでで、16歳で故郷に戻ってきても、どこか知らない土地に来たという感覚がありました。とはいえ、入学時期が半年ほど違うだけですから、同級生には「ウェルカム!」な感じで迎え入れてもらえたように記憶しています。それでも、自分は同級生の皆さんとは異質なところを感じていました。それは、「転校生」の性(さが)のようなものなのかもしれません。

▪️昨日は、わざわざ卒業アルバムを持参して参加しました。記憶にある方たちとはすぐに、記憶にない方とも、アルバムを通してお話ができました。もっとも、多くの皆さんは(自分も含めて)アルバムに写っている高校生当時とは、ずいぶん「変化」しているわけで…。しかし、変化している同級生から、たくさんお声がけをいただきました。また、じっくりお話をすることができました。「転校生」としては、とても嬉しかったです。また、こういう同窓会が企画されるそうなので、ぜひとも参加したいと思います。今日は、いろいろ懐かしい歌を同級生と一緒に歌う企画もありました。山本コータローの「岬めぐり」、懐かしかったです。今日は、団塊の世代の皆さんが経験された「歌声喫茶」の意味がよ〜くわかりました。

▪️写真についても、少し説明をしておきましょう。トップの写真、同級生の炭谷吏一さん(左)のバンドの演奏です。炭谷さんはずっと音楽に取り組んでこられてきました。高校在学中から、お兄様とご一緒のフォークグループでプロデビューされていたからです。フォークといっても、あえていえば、パンクっぽいフォークでしょうか。昨日は、委員長としても、会場を盛り上げるミュージシャンとしても、大活躍されました。ご自身のライブステージの後は、私たちの高校時代に流行した歌を、会場全体で一緒に歌うことができました。少し前に「歌声喫茶」と書いたのはそういうことなんです。

▪️同級生の皆さんとは、いろいろお話をすることができました。同じテーブルの方はもちろんですが、わざわざ私に話をしにきてくれる方もおられました。ありがたいことですね。私たちは今年度で65歳になったか、これからなりまります…かなんですが、このような同窓会では、ここまでいろんな人生があったことを、お互いに知ることになります。もちろん、細かなことはわかりませんが、それぞれのこれまでの人生全体を感じ取るような感じでしょうか。これって大切なことなのかなと思います。また、これは同総会では「あるある」の話ですが、身体の不調とか、親の介護とか、どうしてもそういうことが話に出てきます。私のテーブルでは歯が抜けたのでインプラントしたとか、いろいろそういうのがあります。こういうのも、できればないほう方が、健康な方が良いわけですが、お互いの老いを確かめ合う、つまり「みんな、同級生は同じだね〜」という気持ちになれるのは、良いことなのかなと思っています。65歳を迎えた私たちが、残りの人生を、お互いに支え合うような気持ちになれるからです。

龍谷大学吹奏楽部の鹿児島演奏旅行(1)

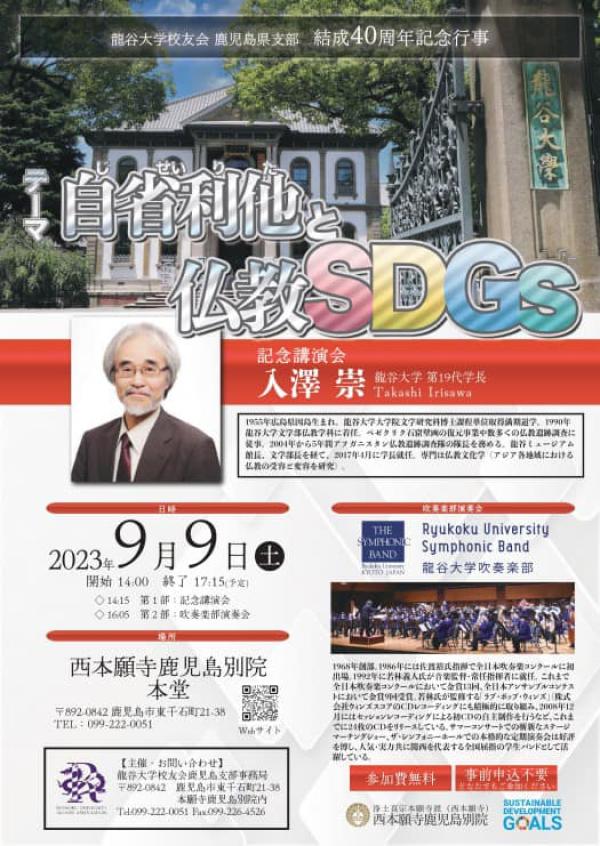

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

dth]▪️今日から鹿児島に出張です。龍谷大学吹奏楽部の演奏旅行に合流します。明日、鹿児島にある西本願寺鹿児島別院本堂で、龍谷大学校友会(同窓会組織のことです)鹿児島支部結成40周年記念行事が開催され、入澤崇学長の記念講演会の後、吹奏楽部が演奏会を行います。参加費無料、事前申込不要だそうです。鹿児島の皆様、九州の皆様、よろしければご参加ください。

▪️今日は夕方から別院本堂でリハーサルが行われます。ということで、JR京都駅から鹿児島中央駅まで新幹線で移動します。京都駅のみどりの窓口で、乗り換えが楽だし運賃も安いからと勧められて、新神戸駅で「のぞみ」から「さくら」に乗り換えました。新神戸駅で「さくら」がやってくるのを待っていると、よくある電子音ではなくジャズの演奏が流れてきました。曲はあのチャップリンの「スマイル」。へ〜っと思いました。素敵じゃないですか。ジャズの街をアピールしているのですね。ネットで調べると、こんな記事が見つかりました。神戸は生まれ故郷なんですが、神戸にいたのは、0歳から4歳まで、そして16歳から25歳まですし、震災もあってか街の雰囲気がすっかり変わってしまったので、なんだか今では他所の街のような感じではあります。でも、そのうちに遊びに行きますから。

トロンボーン奏者の藤原功次郎さんの1月17日のツイート

■私が龍谷大学吹奏楽部の部長に就任する以前のことになりますが、トロンボーン奏者の藤原功次郎さんには、2015年12月25日にザ・シンフォニーホールで開催された龍谷大学吹奏楽部「第42回定期演奏会」 (大阪特別公演)において、トロンボーン協奏曲「Flower」(菅野祐悟/編曲:山里佐和子)を演奏していただきました。以下は、その藤原さんご自身によるTwitterへのツイートになります。ご自身がお子さんの頃の阪神淡路大震災のご記憶とともにツイートされました。ご自身の演奏を被災された全ての方達に捧げられています。

■毎年のことになりますが、自分自身のことも書いておこうと思います。震災の翌日、私は母校や同窓生のいる西宮市に入りました。その後、当時の同僚のご家族の支援に神戸市に入りました。職場からは、ボランティアとして派遣されました(当時は滋賀県庁職員でした)。派遣された先は、母校である兵庫高校。長田区にある高校でした。近くの商店街は全焼していました。その後時間をかけて復興に向けて神戸市は動き始めました。はたして、被災者の皆さんや市民の皆さんが望むような形での復興だったのか、私にはよくわかりません。

■ひとつ前の投稿には、2017年1月17日に投稿した「22年前のこと」のリンクを貼り付けました。

28年…地震直後、両親は一目散に3階に来て、私と兄を心配しガラスが割れて部屋から出れない兄に、自分の履いていたスリッパを差し出し、これで出てきぃ!と力強く言った父。自分の足元にもガラスが飛び散ってるのに…

自分の命よりも、子供を守らなければならないと思う親の気持ち。#阪神淡路大震災 pic.twitter.com/SRJuYIgbDY— 藤原功次郎 Kojiro Fujihara (@koujirou526) January 16, 2023

「阪神・淡路大震災」から28年

■昨日は、「阪神・淡路大震災」から28年目の日でした。以下は、2017年1月17日に投稿したものです。「22年前のこと」。

「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞

■2007年に卒業したゼミの卒業生で、吉野町役場に就職した松葉 圭亮くんの投稿をシェアします。松葉くんも関わっている「奥大和MIND TRAIL」が2022年度グッドデザイン賞を受賞されました。おめでとうございます。こういう地域の企画やイベントも、グッドデザイン賞の対象になっているんですね。知りませんでした。

■詳しくは、こちらの公式サイトからご覧ください。

あるツイート

中学生の頃、近所でスケボーしてたら通報され、翌日職員室に呼び出された。「やる場所がねーんだよ」と粋がる私たちに先生は「ないからといってルールを破るな。ないなら作れ!そのためにまずは署名を集めろ」と言った。あの頃の私たちはバカだったから、署名が何かも知らずに、A4のキャンパスノートに

— エイ (@zikatu1) February 19, 2022

■たまたま、小学校教員をされているエイ (@zikatu1)さんツイートを拝見しました。素敵なツイートだと思い、このブログにも転載させていただきます。こういう経験は、知識としてではなく、身体の中に湧いてくる喜びとして社会や民主主義を体験し学び生涯にわたって記憶されるのだと思います。こういう子どもの頃を体験を記憶している人は、社会に対して希望を失わないと思います。

■いま、子どもの頃と書きましたが、大学生の場合はどうでしょうか。「自分たちにも社会は変えられる」、「文句をいうのではなく行動すること、声を届けること」が大切だということを実感できているでしょうか。そのようなことを実感できるよう、授業や実習、様々な機会に教員は適切な指導をしているでしょうか。

中学生の頃、近所でスケボーしてたら通報され、翌日職員室に呼び出された。「やる場所がねーんだよ」と粋がる私たちに先生は「ないからといってルールを破るな。ないなら作れ!そのためにまずは署名を集めろ」と言った。あの頃の私たちはバカだったから、署名が何かも知らずに、A4のキャンパスノートに汚い字で依頼文を書いて、全校生に回した。部活や塾で知り合った他校の中学生にもお願いした。気づけばA4ノート8冊に1000人以上の署名が集まった。「未成年の署名など意味がない」とバカにする人もいたけど、そのノートに手紙を添えて、祈る気持ちで市長に送った。

私たちの町には今でもパークがある。

いろんな世代の人が集まり、小さい子もスケボーを楽しんでいる。あの時の市長が中学生の声に耳を傾けてくれたおかげだ。そして、自分たちにも社会は変えられると教えてくれた恩師のおかげ。文句をいうのではなく行動すること、声を届けること。大人たちが教えてくれた社会科の学びが今でも忘れられない。

■以下の読売新聞の記事「『若者の政治離れ』を止めるには」は、2021年11月11日の記事です。記事の冒頭に以下のようなポイントがまとめられています。特にポイントの2つ目、選挙で若者が抱えるさまざまな課題が争点になり大きなうねりにはななっていないという指摘は、上記のエイさんのような体験が日本の多くの若者が経験できていないことと関係しているのではないでしょうか。

■「今どきの若いモン」は今も昔も全体よりも投票率が低く、投票に来ないことで政党・候補者にとってもコストパフォーマンス(費用対効果)が悪いと思われている。

■若い有権者も非正規雇用、賃金が上がらないなどさまざまな課題を抱えているが、その解決の方法として政治にアピールする大きなうねりにはなっていない。

■政党・候補者もSNS戦略を強化しており、フィルターバブルの懸念はありながらも、SNSを通して若い有権者と政治が共鳴する可能性を期待したい。

■以下は、教育社会学を専門とされている舞田俊彦さんのブログ「データえっせい」の「社会に不満だが,政治参画はしたくない」という記事です。

■この舞田さんの投稿からは、日本人の若者が、「社会に不満をもっている」のに「政治決定に参加したくない」人の割合が、他の先進国の若者と比較して相対的に高いことがわかります。舞田さんは、以下のように述べておられます。

日本人は幼少期から「出しゃばるな」と,頭を押さえつけられながら育ちます。学校でも校則でがんじがらめで,変に異議を申し立てると碌なことがない。こういう状況が継続することで,「従っていたほうがまし,政は偉い人に任せよう」というメンタルが植え付けられます。

■舞田さんも最期に述べておられますが、「社会への不満(思い)を,政治的関心に昇華させる。これができていない」のです。このような状況が日本に存在しているとして、大学教育は何をしていくべきなのか、どのような実践に取り組めはば良いのかもっと検討していかねばと思うのです。大学が生み出していくべき若者は、このような状況を客観的に分析して語る人よりも、このような状況を他者と協働しながらブレイクスルーしていける人なのではないかと思います。

【追記】■エイ さんのツイートをfacebookにも投稿したところ、尼崎ではまさにスケートボードができる公園を建設することを、市長が市内のスケボー愛好家の若者たちからの提案を受けて実現しそう…という情報を、尼崎の浄土真宗本願寺派清光山西正寺の住職、中平了吾さんから教えていただきました。尼崎の市長部局の子ども青少年局に、ユース支援をしている事業があり、そこからAmagasaki Skateboard Kindnessという尼崎市のストリートチームが誕生して活動を行なっているようです。