ゴールデンウィークの出来事

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️ゴールデンウイークの連休になりました。ということで、昨日の午後から、奈良に暮らす娘の家族が我が家にやってきました。昨日の晩は、娘の連れ合い(義理の息子)が日本海で釣ってきたイカを刺身で食べることができました。感謝です。私は、自分では釣れないので、近くのお店でちょっと奮発して刺身を購入。こんなにたくさんの刺身が食べられるのか…と少し心配しましたが、そのような心配は無用でした。孫たちも含めて、次々と刺身が胃袋に消えていきました。すごいな〜。

▪️今日は、安曇川の河口付近にある「滋賀県立びわ湖こどもの国」に行きました。娘の家族に加えて、今日は息子夫婦も神戸からやってきました。全員で8人。みんなで、BBQを楽しみました。もっとも、BBQの段取りは全て娘婿の哲ちゃんがやってくれました。さすが、ボーイスカウト経験者です。タンドリーチキン風のスペアリブ、美味しかったな〜。豚肉のスペアリブですが、あらかじめボイルとして中まで加熱してあります。その上でタンドリーチン風に一晩味付けをして、BBQでは最後に焼き色をつけるだけにしてあります。本当に美味しかったです。

▪️娘と息子の家族と一緒に楽しい時間を過ごすことができました。幸せですね。仕事の疲れを癒すことができました。孫たちは、この広い施設にある遊具で思い切り遊びました。前期高齢者の私は、もちろん一緒に遊ぶわけにはいかず、そのような孫たちを眺めているだけですが、それでも満足でした。神戸から来てくれた息子夫婦が、孫たちの遊び相手をしてくれました。ありがとう。もっとも、最後は疲れてしまったようですが。小さな子どもたちのエネルギーってすごいな。「びわ湖こどもの国」は、たくさんの家族連れでいっぱいでした。笑顔と幸せが溢れていました。とても素敵なことだと思います。

▪️ところで、湖岸からは「沖の白石」が見えました。水深80mのところから湖面に突き出ている岩です。鬼の角のようですね。湖面からは20mあるので、全長は100mあるらしいです。

タネカラプロジェクト

▪️昨年の6月に、「社会学入門演習」の学生の皆さんと一緒に訪問した滋賀県高島市朽木生杉で取り組まれている「タネカラプロジェクト」さんのFacebookへの投稿を拝見しました。雪の中で獣害のことを心配されていることからよく理解できました。

▪️こちらは「タネカラプロジェクト」さんの公式サイトです。ぜひ、お読みください。このサイトの中で、プロジェクトの理念や活動を以下のように説明されています。「うわべだけのSDGsは要らない。」、厳しいタイトルです。

―うわべだけのSDGsは要らない。本当に意味のあるSDGsを形にするために―

びわ湖源流域に広がる成熟段階の森林でも、里に近い落葉広葉樹二次林でも、後継樹が少ない、下層植生がほとんどない(あっても種数が極めて限定的)といった風景がごく当たり前に見られるようになってきた。

成熟した木々が旺盛に枝葉を広げる。その下に次世代を担う稚樹がなくても、季節の移ろいとともに緑が生い茂り、種々の木の実がなり、生き物たちが集って我々の目を楽しませてくれるので、一見豊かな自然がいつまでも在り続けるように錯覚する。

このような地域の森の未来に危機感を抱く人はごくわずかで、大多数の無関心にカモフラージュされながら、森の多様性の崩壊は水面下でじわりじわりと進んでいる。

二ホンジカの食害によって森の天然更新が阻まれていることが主な原因であるが、今もなお有効な手立ては見つかっていない。

他にも、奥山の広葉樹林においては、生態系への配慮に欠ける無秩序な伐採が後を絶たず、施業後そのまま放置され、貧弱な植物相の地と化している。

また、針葉樹の人工林についても、風雪害により荒れ果てた林や主伐後の土地に適切な対策が講じられず、行き場を失っている。

そこで、”森作り”の循環サイクルの中で最も滞っているスタート段階に焦点をあて、自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を手がける。

地域の森林は、地域のタネと地域のヒトの力で再生する。

樹木の発芽と定着のメカニズムを探る中で、私たちは木々の精緻を極めた生の仕組みに心打たれるだろう。

タネから始まる命の循環、タネから関わる森作り。

その楽しみをできるだけ多くの仲間と共有し、次世代へ発信したい。

未来に向けた、実に息長いプロジェクトである。

▪️以下が、昨日拝見したFacebookへの投稿です。

11月17日「第21回おっきん椋川 開催!!」

▪️高島市今津町椋川で開催される村おこしのイベントです。もう21回目なんですね。

第21回おっきん椋川 開催!!

いつもは静かな山里が、

農家の軒先に1日だけのお店が開店。

秋色の山里を歩きながら、地元の方と交流し、

自慢の手料理や手仕事品を楽しんでいただけます。

日時:11月17日(日)10:00~15:00

会場:椋川地先

高島市今津町椋川

ご近所お誘いあわせの上、お越しください。

主催:結いの里・椋川

お問合せ先:担当 是永(これなが)

TEL 090-3864-4077

MAIL korechu@gmail.com

【関連投稿】▪️過去に、以下のような「おっきん椋川」関連の投稿をしています。

むらづくりの村人にとっての「意味」

第20回 「おっきん椋川」

第18回おっきん!椋川

朽木古屋の「六斎念仏踊り」

▪️昨日は、古屋(滋賀県高島市朽木)の「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。「『六斎念仏踊り』ってなんだろう?」という方は、まずは以下をご覧になってください。最近、気がついたのですが、こんな素敵なサイトができていたんです。私がこの「六斎念仏踊り」と少しつながりがあるのは、こういうことがあったのです。こちらをお読みいただければと思います。

▪️昨日は、早めに古屋に到着して、この「六斎念仏踊り」を継承されている坂本家を訪問しました。私がゼミで指導した坂本昂弘くんのお祖父様からお話を伺いました。でも伺ったのは、「六斎念仏踊り」ではなく、林業(樹木の伐採等)や炭焼きのことでした。お祖父様は、高度経済成長期の最後の頃、家族で守山市に移られました。坂本くんのお父様は小5、弟である叔父様は小2でした。山の仕事では暮らしていけなくなったからです。しかし、町場にはたくさんの求人があったといいます。

▪️坂本家は、お祖父様が守山市で働きながら、家、農地、山林、墓を維持するために、車でたびたび古屋に通われました。お父様や叔父様も一緒に通われました。朽木は雪深いところです。積雪があると、屋根の雪をおろさねぱなりません。雪おろしをした後は、また守山まで戻るのです。その途中、山道で車が故障してしまったこともあったといいます。大変なことです。夏は、所有されている山林の下草を刈らなくていけません。坂本家は、今でいう「二拠点居住」をされてきたのです。「二拠点居住」と書きましたが、現在の田舎暮らしを楽しむ「二拠点居住」とは全く違います。家を守るために、家産を守るために通っておられたのです。お盆の時は、もちろん古屋で過ごされました。そして、お祖父様は何十年もお仲間と一緒に「六斎念仏踊り」を行ってこられたのです。

▪️古屋には20軒の家があるのですが、過疎が進む中で、今日は、たしか7 軒のお宅の前で「六斎念仏踊り」が踊られました。一度途絶えた「六斎念仏踊り」ですが、古屋の外から継承しようとやってこられた若者の皆さん、その若者の皆さんに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ地元の2人の若者もこの「六斎念仏踊り」に参加されているようです。少し安心しました。こういった文化が継承されるためには、ここで暮らし続けることが可能な条件を、時代の変化に合わせて整えていかなければならないのですが、関係者の皆様にはぜひその辺りのこともお考えになって欲しいと思っています。

▪️私は4軒のお宅の前で演じられた「六斎念仏踊り」を見学させていただきました。本当は全て拝見したかったのですが…。というのも、自分で車を運転して帰宅するのに少し時間がかかるかなと思ったので、全て踊り終える前にお暇しました。古屋は、安曇川の支流である針畑川沿いにあります。その針畑川沿いの道、慣れていない私には夜道の運転が大変かなと思ったからです。狭い道がたくさんあるのです。後ろからおそらく地元の方の車が迫ってきます。そういう時は、車を停車させて先に行っていただきました。そういうことが3回くらいあったでしょうか。よく知らない暗く狭い道を地元の方と同じスピードで運転できません。そうそう、一度、鹿とも遭遇しました。やばかった。ドキドキしながらの運転でしたが、なんとか無事に自宅まで辿りつくことができました。

▪️最後の写真は、お祖父様にお話を伺っている時に叔父様に撮っていただいたものです。お祖父様は、昭和10年生まれ。今年で89歳になられるとのこと。大変お元気です。昔の山での仕事のことをしっかり記憶されていて驚きました。

「六斎念仏踊り」の皆さんと

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️金曜日は、この皆さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」。私のお隣は、坂本恭二さん(Kyoji Sakamotoさん)、向かいは、斉藤 成美さん、高橋タカカーンくん。坂本さんが、斉藤さんや高橋くんと呑むので一緒にどうですかと誘ってくださいました。このお3人は、高島市朽木古屋で伝えられてきた「六斎念仏踊り」を復活させてこられた皆さんです。坂本さんは、古屋のご出身ですが、斉藤さんと高橋くんは、高島市の教育委員会による「六斎念仏踊り」復活のプロジェクトに応募された方達です。「六斎念仏踊り」の継承者である古屋の古老の皆さんからしっかりと指導を受けて、「六斎念仏踊り」の復活を成し遂げられました。ちなみに、斉藤さんと高橋くんは踊り手、坂本さんは笛を吹かれます。

▪️どうして、このお3人と繋がっているのか、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。じつは、ゼミ生の卒業論文の指導がきっかけなのです。

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「六斎念仏踊り継承発表会」(滋賀県高島市朽木古屋)

「古屋六斎念仏踊りオンライン稽古」

▪️今年も、8月14日に朽木古屋で「六斎念仏踊り」が行われます。外の皆さんの力で復活したのですが、今ではそのことに刺激を受けて、古屋にルーツを持つ若者も参加されているとのことでした。とっても素晴らしいことだと思います。私も14日には、安曇川の支流、針畑川沿いの細い細い道を車を走らせて見学させていただく予定です。ところで、左の写真ですが、真ん中をご覧ください。酒場放浪記の吉田類さんのサインが入った色紙が飾ってあります。「利やん」は、居酒屋界の神様がやってきた名店なのです。

「吉田類の酒場放浪記 大津『利やん』」」

「BS-TBS『吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!』」

「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」

▪️滋賀県では、「2024夏!しがのふるさと応援隊(農山村版ワーキングホリデー)」募集中です。募集している地域ですが、以下の3地域です。

〇長浜市余呉町東野・下余呉【時期】8月26日(月)~9月1日(日)6泊7日【内容】農作業体験、地域交流等

〇米原市柏原【時期】9月3日(火)~9月9日(月)6泊7日【内容】農作業体験、古民家修繕作業等

〇高島市朽木雲洞谷・能家【時期】9月18日(水)~9月24日(火)6泊7日【内容】農作業体験、炭焼き、薪割り等

▪️私の「推し」は高島市朽木雲洞谷(うとだに)・能家(のうげ)。以前、雲洞谷を訪問して、集落に代々お住まいになって来られた地元の方、それから移住されてきた方にお話を伺いました。そのとき、移住者の方からは、「移住者の方達の役割」ということについてお話をうかがっていました。それぞれに今の山村に必要な働き方があるというのです。地元の方たちでは、例えば集落内の団結力は強いけれど、集落を超えるような連携事業のようなことはなかなかできない。それに対して、移住者の方たちは、移住者のネットワークやそれぞれが持っている地域おこしにつながるノウハウ等を活かしながら新しい動きを生み出すことができるし、そのことを地元の方たちから期待されているところもあるというのです。もちろん、地元の方達の了解と応援がなければその新しい動きも実現することはありません。また、その前提として、移住者の方達の地元の方達に対するリスペクトや、相互の信頼関係がなければなりません。

▪️この農村村版ワーキングホリデーも、以前伺ったお話とどこかで繋がっているのかなと思っています。龍谷大学の学生の皆さん、ぜひ、応募してみてください。

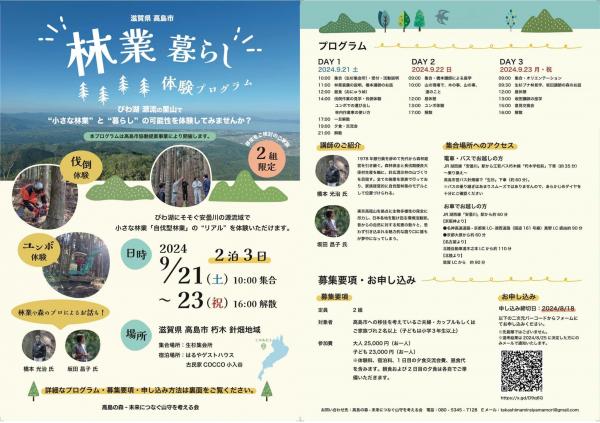

滋賀県高島市 林業 暮らし 体験プログラム “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験してみませんか?

▪️滋賀県高島市朽木針畑で「ちょっと林業体験」できるプログラムが開催されます。この投稿の題名にもあるように、 “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験することが目的です。ここでいう”小さな林業”とは、自伐型林業のことです。自伐型林業とは何か。このNPOのサイトにわかりすく説明してありますのでお読みください。

▪️このプログラムの対象は、高島市への移住を希望されているカップル、ご夫婦、ご家族です。このプログラムの準備をされている廣清乙葉さんも、古民家を利用したゲストハウスと林業に関わる仕事をされています。ご夫婦で、自伐林業に取り組もうと頑張っておられます。“小さな林業”と”暮らし”を両立させておられるわけですね。この針畑には、昨年度、1回生の「社会学入門演習」の2クラスの新入生の皆さんと訪問しました。その時、あまり時間はありませんでしたが、廣清さんからお話を伺いました。それ以来のおつきあいになります。実は、廣清さんは龍谷大学法学部のご出身です。高島市に関わる中で、移住者の方たちが、地元の方達と連帯しながら地域の課題解決のために頑張っておられる事例を知ることになりました。廣清さんも、そのような方達のお一人なのです。廣清さん、いつか龍谷大学の広報に登場してくださらないかな。期待しています。

坂本さんのスマホスピーカー

▪️ひとつ前の投稿にも書きましたが、昨晩は、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様・坂本恭二さん7年ぶりにお会いしました。その時に、いただいたスピーカーです。坂本さんのお手製です。Xへのポストを埋め込んでみました。

坂本恭二さんと昨日7年ぶりにお会いしました。坂本さんは社会人になってから木工細工の学校に通い、技術を身につけ、長年にわたりさまざまな作品を製作されてきました。昨日は坂本さんが製作されたスピーカーをいただきました。スマホの音が大きく柔らかくなります。素敵です。#スマホスピーカー pic.twitter.com/8w75GRuc4t

— 脇田健一 (@wakkyken) June 29, 2024

坂本さんとの再会

▪️昨晩は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」という卒業論文で、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様、坂本恭二さんと再会しました。楽しかったです。盛り上がりました。叔父様は、副業で木工のお仕事もされています。今日は、スマートフォンを入れるとアンプのように音が拡大される木製スピーカーを受け取りました。叔父様の作品です。ありがとうございました‼️で、坂本くんの叔父様と知り合ったきっかけなんですが、以下をお読みいただければと思います。

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

▪️あっ、もちろん大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、お店は満員でした。コロナ禍の最中はお店の継続が心配されるほどでしたが、最近は完全に以前のように復活しています。すばらしい。

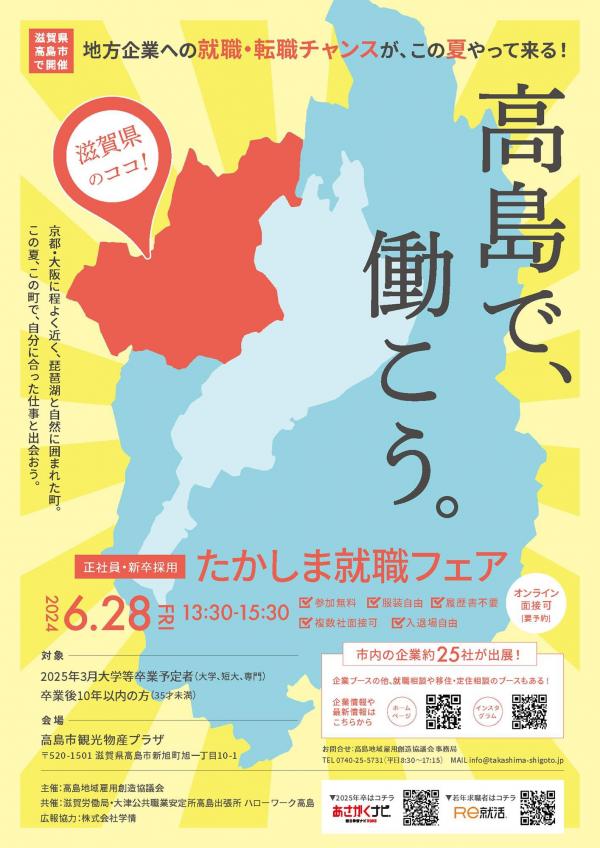

高島で働こう。

▪️暮らしているのは大津市ですが、現在「推し」の滋賀県内の自治体は「高島市」です。その高島市で「たかしま就職フェア」が開催されます。このポスターにもありますが、高島市は「京都・大阪に程よく近く、琵琶湖と自然に囲まれた町」です。私は自然の豊さを非常に感じています。魅力的です。龍谷大学の学生の皆さんで、地方で暮らすことにある関心がある方達、参加されてみてはどうでしょうか。

たかかしま就職フェア