豊かな暮らし

▪️理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、大津市の仰木で耕作放棄地を農地に復活させ、農家と近隣の地域住民とが協働して有機野菜の栽培に挑戦するプロジェクトに取り組んでいます。一昨日の午前中は農作業の日でした。作業のひとつは、カブを間引くことです。これは小蕪ですが、密集しているとカブの根である、あの白いところが大きくならないのだそうです。ということで間引くのですが、間引いた間引菜はお土産としていただきました。

▪️今日の昼食は、この間引菜をお浸しにして、そして味噌汁も作りました。茹で上がった間引菜、何も味付けをせずにそのまま食べましたが、柔らかくて、優しい味がしっかりあって、とても美味しかったです。「豊かな暮らし」って、こういうことなんだなと思います。この間引菜以外に、シュンギクもいただきました。晩は湯豆腐にして、シュンギクをいただこうと思います。

大崎博子さんのこと(2)

▪️9月8日に「大崎博子さんのこと」を投稿しました。以下は、その時の投稿を再掲したものです。今朝、大崎博子さんの娘さんがテレビのインタビュー受けておられる動画がYouTubeにアップされたことを知りました。その動画をシェアします。番組は、

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

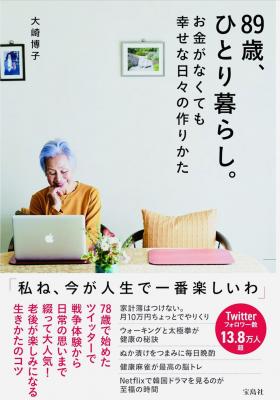

▪️娘さんともインターネットのビデオ通話で毎日のように話をして、ご家族やまわりのご友人ご近所さんとはLINEでもつながっておられました。きちんとエンディングノート等も準備をされていました。ご近所の皆さんのさりげない気遣いや見守りも大切ですね。私は大崎さんのご著書も拝読していましたし、ほぼ毎日大崎さんのXへの投稿も拝見していました。Xでは、20万人を超えるフォロワーがおられました。私もそのようなフォロワーの1人です。大崎さんは2冊の書籍も出版されていました。そのうちの1冊は拝読させていただきました。『89歳ひとり暮らし。お金がなくても幸せな日々の作りかた』です。大崎さん以外にも、何人かの高齢者のひとり暮らしの女性が書籍を出版されています。でも、男性はいないのです。ここは大切なポイントかもしれまん。▪️さて、大崎さんが亡くなられたこと、娘さんが大崎さんのXにポストされたことで知ることになりました。Xへの投稿がないので心配していたのですが、驚きました。大崎さんは娘さんにXのパスワード等を教えておられたのですね。しかも、亡くなったことをフォロワーに伝えて欲しいとお願いもされていました。でも、どうやって最期を迎えられたのかはわかりませんでした。そのあたりのこと、記事に以下のように説明されていました。

「『今日はめずらしく電話に出ないな、出かけているのかしら?』と思っていたところ、母の近所に住む友人から、私宛にLINEが届いたんです。何かあったときのために、ご近所さんや母の友人数名とLINEを交換していました。

連絡をくれたのは、お向かいのマンションに住む方で、日本時間の7月23日20時頃です。『今日は珍しくXに1度もツイートがないし、夜になっても部屋に灯りがつかないの。心配だから家を訪ねてもいい?』という内容でした。

母は団地の上の階に住む別のお友だちに合鍵を渡していたので、その方に鍵を開けてもらって、その後念のため警察が来て確認、という順序でした。」

お2人は自宅のなかで最期を迎えときのために、すぐに発見してもらい、家族に連絡がいくよう準備していました。

▪️大崎さんは、細かな何重ものセーフティーネットの中で最期を迎えられたことがわかります。遠いイギリスで暮らしておられる娘さんとはインターネットのビデオ電話で毎日のようにお話をされていました。そのイギリスに暮らしておられる娘さんと、ご近所の大崎さんのお友達とはLINEでつながっていました。もちろん、部屋の灯りが点灯しないことに気がつくさりげないご近所の皆さんの気遣いも大切です。大崎さんの同世代のお友達はすでに亡くなっておられていますから、お友達とはいっても20歳ほどお若い方達のようです。そういった「細かな何重ものセーフティーネット」を、大崎さんご自身が時間をかけて築いてこられたのでしょう。

▪️ところで、大崎博子さんは、突然亡くなられました。身体が弱って衰弱しておられた様子は窺えません。「Xに投稿されていた夕飯の手料理の残りは冷蔵庫にしまわれていました。部屋の中は掃除も整理整頓もされていて、きれいに保たれていました」とのことですから、最後まできちんと暮らしておられたのです。これから先の予定もカレンダーに記入されていたといいます。誰もがご自身の最期の瞬間がやってくるのかはわからないけれど、「細かな何重ものセーフティーネット」を築き、早め早めに終活を進めてこれたことは本当に素晴らしいと思います。見習わなくてはと思います。とはいえ、娘さんをはじめとしてご遺族の皆さんには、大崎さんが亡くなったことを受け止めるためには少し時間が必要なようですね。突然でしたからね。

大崎博子さんのこと

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

▪️朝、ネットで「孤独死した91歳母、娘が語る美しい最期 “おひとり様シニア”の日常にSNS反響 「理想の逝き方」を考える #令和の親」という記事を読みました。記事に登場されるのは大崎博子さんです。東京の団地でお一人暮らしをされていた大崎さんは、90歳を過ぎても、ウォーキング、太極拳、麻雀、韓国ドラマを楽しみ、決して無理はせずに楽しく暮らしておられました。お酒も毎日のように楽しまれていました。記事では「孤独死」という言葉を使っていますが、これは孤独死なのかなあ。よくわかりません。孤独死の定義次第ではありますが…。ご家族が海外で離れてお住まいでも、こうやって最期を迎えられること、私個人はとても素晴らしいことだと思います。

▪️娘さんともインターネットのビデオ通話で毎日のように話をして、ご家族やまわりのご友人ご近所さんとはLINEでもつながっておられました。きちんとエンディングノート等も準備をされていました。ご近所の皆さんのさりげない気遣いや見守りも大切ですね。私は大崎さんのご著書も拝読していましたし、ほぼ毎日大崎さんのXへの投稿も拝見していました。Xでは、20万人を超えるフォロワーがおられました。私もそのようなフォロワーの1人です。大崎さんは2冊の書籍も出版されていました。そのうちの1冊は拝読させていただきました。『89歳ひとり暮らし。お金がなくても幸せな日々の作りかた』です。大崎さん以外にも、何人かの高齢者のひとり暮らしの女性が書籍を出版されています。でも、男性はいないのです。ここは大切なポイントかもしれまん。

▪️さて、大崎さんが亡くなられたこと、娘さんが大崎さんのXにポストされたことで知ることになりました。Xへの投稿がないので心配していたのですが、驚きました。大崎さんは娘さんにXのパスワード等を教えておられたのですね。しかも、亡くなったことをフォロワーに伝えて欲しいとお願いもされていました。でも、どうやって最期を迎えられたのかはわかりませんでした。そのあたりのこと、記事に以下のように説明されていました。

「『今日はめずらしく電話に出ないな、出かけているのかしら?』と思っていたところ、母の近所に住む友人から、私宛にLINEが届いたんです。何かあったときのために、ご近所さんや母の友人数名とLINEを交換していました。

連絡をくれたのは、お向かいのマンションに住む方で、日本時間の7月23日20時頃です。『今日は珍しくXに1度もツイートがないし、夜になっても部屋に灯りがつかないの。心配だから家を訪ねてもいい?』という内容でした。

母は団地の上の階に住む別のお友だちに合鍵を渡していたので、その方に鍵を開けてもらって、その後念のため警察が来て確認、という順序でした。」

お2人は自宅のなかで最期を迎えときのために、すぐに発見してもらい、家族に連絡がいくよう準備していました。

▪️大崎さんは、細かな何重ものセーフティーネットの中で最期を迎えられたことがわかります。遠いイギリスで暮らしておられる娘さんとはインターネットのビデオ電話で毎日のようにお話をされていました。そのイギリスに暮らしておられる娘さんと、ご近所の大崎さんのお友達とはLINEでつながっていました。もちろん、部屋の灯りが点灯しないことに気がつくさりげないご近所の皆さんの気遣いも大切です。大崎さんの同世代のお友達はすでに亡くなっておられていますから、お友達とはいっても20歳ほどお若い方達のようです。そういった「細かな何重ものセーフティーネット」を、大崎さんご自身が時間をかけて築いてこられたのでしょう。

▪️ところで、大崎博子さんは、突然亡くなられました。身体が弱って衰弱しておられた様子は窺えません。「Xに投稿されていた夕飯の手料理の残りは冷蔵庫にしまわれていました。部屋の中は掃除も整理整頓もされていて、きれいに保たれていました」とのことですから、最後まできちんと暮らしておられたのです。これから先の予定もカレンダーに記入されていたといいます。誰もがご自身の最期の瞬間がやってくるのかはわからないけれど、「細かな何重ものセーフティーネット」を築き、早め早めに終活を進めてこれたことは本当に素晴らしいと思います。見習わなくてはと思います。とはいえ、娘さんをはじめとしてご遺族の皆さんには、大崎さんが亡くなったことを受け止めるためには少し時間が必要なようですね。突然でしたからね。

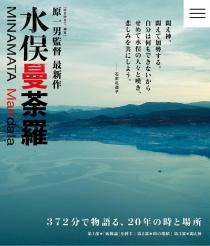

原一雄監督「水俣曼荼羅」上映会

▪️昨日は朝から夕方まで、大津市浜大津にある旧大津公会堂で、原一雄監督の「水俣曼荼羅」の上映会に参加しました。作品時代の長さは372分。6時間12分です。「水俣曼荼羅」は、第一部「『病像論』を糾す」、第二部「時の堆積」、第三部「悶え神」から構成されています。第一部の後に、昼食の休憩を1時間、第二部と第三部の間に15分の休憩を挟みました。最後は、原一雄監督が45分ほどお話くださいました。

▪️原監督の作品は、この「水俣曼荼羅」だけでなく「ゆきゆきて、神軍」についても、DVDを持っています。だから、今日は原監督にお目にかかるというミーハーな気持ちから参加させていただきました。原監督は現在79歳。お元気です。私は、「ゆきゆきて、神軍」の主人公である奥崎謙三さんのことを、今から50年前、神戸の高校に通学していた時に、街宣車で街中を走っておられる様子をしばしばお見かけしており強く記憶に残っています。たぶん、きちんと受け止めることができていなかったと思います。奥崎謙三さんが戦争中にどのような経験をしてきたのかも、強い独特の政治的信条についても何も知りませんでした。高校生の私には、奇妙な人、過剰な人…としてしか理解できませんでした。その後、その奥崎謙三さんが原監督のドキュメンタリーの作品になったと知り、驚いた記憶があります。今日はそのことを、原監督に少しだけお話することができました。まあ、どうでも良いことですか。

▪️昨日は「水俣曼荼羅」を拝見して強く感じたこともありますが、同時に、昨日は観ていない「ゆきゆきて、神軍」のことが気になり始めました。「水俣曼荼羅」、「ゆきゆきて、神軍」、ある意味で作品のベクトルが全く違っているように見えます。原監督ご自身も語っておられましたが、「ゆきゆきて、神軍」までは強烈な存在、生き様の方達に焦点を当ててドキュメンタリーにされています。それに対して、「水俣曼荼羅」の撮っている時は、小津安二郎の作品超えるということを強く意識されたのだそうです。今度は、奥崎謙三さんのような強烈な存在とは逆に、水俣病の当事者や支援者でありながらも、市井の人びとの人生に光を当てようとされたのでした。このように作品の向かっていく方向は一見違っているようなのですが、でも、根本のところでは、原監督がこだわっていること、究極的に明らかにして表現したいことは、この国の社会を成り立たせている根深いところにあるシステムの問題なのではないかと思います。『水俣曼荼羅 製作ノート』に原さんは、以下のように書いておられます。

私は、ドキュメンタリーを作ることの本義とは、「人間の感情を描くものである」と信じている。感情とは、喜怒哀楽、愛と憎しみであるが、感情を描くことで、それらの感情の中に私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さが露になっていくる。この作品において、私は権力、水俣病の患者である人たちや、その水俣病の解決のために闘っている人たちの感情のディティールを描くことに努めた。私自身が白黒をつけるという態度は極力避けたつもりだが、時に私が怒りをあらわにしたこともある。それは、まあ、愛嬌と思っていただきたい。

▪️「私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さ」、原監督がこだわっておられるこの点については、「水俣曼荼羅」、「ゆきゆきて、神軍」では共通しています。今回の「水俣曼荼羅」の中では、被害者や支援者と行政側が向かい合って座っている時の行政側の反応に、行政側担当者の表情の中に、そのことを強く感じました。もちろん、水俣病の被害者、支援者の皆さんが闘ったことと、「ゆきゆきて、神軍」の主人公奥崎謙三さんが闘ったことは、簡単に一緒にはできませんが、「私たちの自由を抑圧している体制のもつ非人間性や、権力側の非情さ」という点ではどこか共通する部分があるようにも思いました。しかし、非人間性や非情さが露わになったとしても、問題の責任をきちんと引き受ける存在がいつの間にか見えなくなってしまうのです。そのような状況の中では、亡くなった被害者の皆さん、今も苦しんでいる被害者の皆さんの「魂」が救済されません。この「魂」の救済の問題は、以前、読んだ緒方正人さんの『チッソは私であった』で、緒方さんが問題点として指摘された「システム社会」とも深く関係しているように思います(奥崎さんは、殺人も犯して刑務所に入っているわけで、そんな「犯罪人」と水俣病の関係者を一緒に並べて論じることには強いご批判があるとは思っていますが…。)

▪️昨日の「水俣曼荼羅」の感想は、別途、投稿したいと思いますが、少しだけ、メモ程度に書き残しておこうと思います。ひとつは、水俣病の被害者と支援者との間にある微妙な気持ちのズレという言い方で表現できることなのかなと思います。もうひとつは、そのことと関連していますが、「許し」(赦し)の問題。作家の石牟礼道子さんと、水俣病の裁判闘争を強力に支援したジャーナリストの鎌田慧さんの「許し」ということに関するズレのようなものが気になりました。おそらく、石牟さんは水俣病の魂の救済のためには許しがなければとお考えなのかと思います。それに対して、鎌田さんは、許しは単なる主観の問題であってと。行政との闘争には意味がないとお考えのようです。魂の救済の問題と、正義の問題。両者は重なり合いつつも、完全には重なっていないように思います。それが、私にはズレとして感じられるのです。原監督は、そのズレをズレとして映像に残しておられるわけです。うまく説明できているとは思えません。すみません。

▪️それから水俣病の当事者、胎児生水俣病患者の坂本しのぶさんがたくさん恋をしてきたという話。すごく大切なことだと思っています。坂本さんが作詞した歌があるのですが、「水俣曼荼羅」の中ではその歌を地元のシンガソングライターの男性が歌われています。誤解を恐れずに書きますが、水俣病の闘いの中で、「胎児性水俣病患者」という役割を引き受けて生きてこられた坂本さんが、そのような役割とは別に、本当は自分の人生はこうあってほしいんだよ…というふうに受け止めました。でも、生きていくためには、そういうわけにもいかないということもよくわかっておられる。そういうご自身が抱えた状況を原監督のカメラの前で正直に語っておられることに、時に坂本さんのユーモア?!に笑ってしまいつつ、静かに感動しました。

庭からの幸せ

▪️我が家の小さな庭で、小さな楽しみを見つけて、小さな幸せを実感することを大切にしています。白い花は宿根フロックスです。一時期、枯れてしまったかなと思っていましたが、今年は周りの雑草を取り除き、横に植えてあるチェリーセージをきちんと剪定して、風通しをよくしていたら、また花を咲かせてくれました。咲いてくれてありがとう。きちんと愛情を注ぐことが大切です。愛情にきちんと答えてくれて、とても嬉しいです。

▪️我が家の小さな庭で、小さな楽しみを見つけて、小さな幸せを実感することを大切にしています。白い花は宿根フロックスです。一時期、枯れてしまったかなと思っていましたが、今年は周りの雑草を取り除き、横に植えてあるチェリーセージをきちんと剪定して、風通しをよくしていたら、また花を咲かせてくれました。咲いてくれてありがとう。きちんと愛情を注ぐことが大切です。愛情にきちんと答えてくれて、とても嬉しいです。

▪️丸い実はツリバナの実です。昨年だったと思いますが、お世話になっている庭師さんに植えていただきました。ツリバナとは、里山でよく見かける低木です。このツリバナの前は、オセアニアの植物であるブラシノキを植えてありました。立派な木に育ち、赤いブラシのような見事な花を咲かせていました。ただ、周りの植物の成長を阻害する物質を出しているようで、それが気になっていました。アレロパシーと呼ばれる物質です。ということで、立派に育ったブラシノキを他所のお宅に移植してもらい、ここには純国産の里山に見られるツリバナを植えていただいたのです。この日、夕立が降った後、どの実にも雫がぶら下がっていました。この雫、レンズのような働きをしているのですが、写真ではあまりよく分かりません。世界を雫の中に取り込んでいるかのようです。こういうことにも、幸せを感じるようになりました。とっても小さな幸せですけど。

▪️朝、妻がハサミを持って庭を巡回して、ブルーベリーとプチトマトを収穫してきました。食卓にのぼるわけですが、ブルーベリーは毎朝のヨーグルト(もちろん無糖)に混ぜていただいています。こういうことも、小さな幸せでしょうか。自己満足であるわけですが、庭の世話から得られる小さな幸せ、大切にしたいと思います。

「推し」とはなにか。東京ガスCM「母の推し活」篇(90秒)

▪️これは、東京ガスのCMです。偶然に知ったのですが、すてきだな、いいなと思いました。簡単に紹介すると、タクシードライバーをしているお母さん(おそらくシングルマザー)が、突然、30歳も年齢の違う韓国のアイドルに夢中になり、人生が広がっていくというストーリーです。こいうナレーションが背景に流れます。

私の中で何かが覚醒した。無彩色の世界が輝き始めた。ほんの少しの勇気があれば、一歩踏み出せば、そこに広大な世界があるんだ。推しが私たちをその先に連れて行ってくれる。でも、楽しすぎた。たぶん幸せすぎた。幸せすぎて…

▪️最後、韓国語も少し話せるようになり、韓国でのライブにも行くはずが…、なんと、コロナに罹ってしまいました。あらま。母親の「推し活」に呆れていた娘さんですが、韓国ライブを諦めて寝込んで塞ぎ込んでいるお母さんに、「何言ってんの、お母さんの押し活まだ始まったばっかじゃん」と元気づけて、わざわざ参鶏湯を作って看病するのです。この娘さんも素敵です。最後に参鶏湯のところで、ガスの青い火が出てきます。東京ガスですからね。それはともかく、こういう「推し活」は素敵ですね。まあ、CMなので企業のイメージ戦略に乗せられているわけです。動画にはこんな説明が。でも、良いなと思いました。

家庭や会社で懸命に働き、家族を支えながら「推し活」をする母親を題材として取り上げました。好きなものに熱中することを通じて、生活が充実し、暮らしが豊かになっていく様子を描くことで、一人ひとりを尊重し、「よりそい」「ささえたい」と考える東京ガスグループの姿勢をお伝えするCMです。

▪️このCM、東京ガスだから滋賀県ではTVに流れていないですね(大阪ガスはロザンのお2人ですしね)。調べてみると、第61回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール「テレビ広告部門 」を受賞されていました。なるほど。お母さん役は安藤玉恵さんです。ところで、このCMを制作した電通 プランナー/コピーライターの岡野草平さんがこのように語っておられます。

近年、家族の役割の固定観念も変化が見られ、家族一人ひとりが、自分のやりたいことを我慢せずにやれる。それをお互いに尊重し応援するような家庭も増えてきています。そのひとつの例が「母の推し活」だと思います。母親は、誰かから求められてすることではない、完全なる自分の意志で行う「推し」という行為によって、未だ社会に根強く残る「母のあるべき姿」という役割の圧力から解放されて、家庭、職場などの決まりきった社会から飛び出し、新しい社会で自由にコミュニケーションをとることができる。

そして、他の家族もそれを応援することで、家族の絆を深めていく。そんな風に、推し活を単に流行としてではなく、「新しい家族のありかた」として描きたいと考えました。自分自身、推し活をしているわけではないので丹念にリサーチすることで解像度をあげ、表現としての本気度やリアリティを追求するためにリアルな韓国アイドルグループを起用しました。

▪️CMに登場するのは本物のつまり実在の韓国アイドルグループです。「ONEUS」(ワンアス)という名前のようです。チェックしてみましたが、お母さんが夢中になっているのはこのグループの여환웅(ヨ・ファヌン)さんで。「推し活」グッズから確認できました。そうそう、このCMの中で、お母さんと美容師さんが会話をするシーンがあります。そこで美容師さんが、お母さんの大好きな여환웅のいる「ONEUS」全体を「推し活」されていようです。そういうグループ単位で「推す」ことを「箱推し」っていうんですね。知らんかったわ。

▪️「推し」「押し活」は、現代日本社会の社会現象、文化現象としても捉えることができます。きっと「推し」を研究している人がいるだろうなと思って調べてみると、甲南女子大学人間科学部文化社会学科の池田太臣さんという方がおられました。甲南女子大学のオープンキャンパスのサイトかな…。よくわかりませんが、「なぜ人は推しを作って、推し活をするの?」という記事です。池田太臣さんの解説からは、「推し」という言葉の意味が、どんどん「進化」していっていることがわかります。そして、以下のように説明されています。これは、少し前に引用した電通 プランナー/コピーライターの岡野草平さんと似たような考え方でしょうか。それは、社会学でいう「役割」概念を使いながら説明することもできるのかもしれません。「推し活」をすることで、一時的に「役割」から離脱することで自己を解放する…ということになるのかな。

強い熱意を持って推し活をするという行動の根底には、「自分の生活を自分のものにしたい」という思いがあると考えています。生活というのは、ある程度外から決められてしまう側面がある。朝起きて、仕事や学校に行って、帰ってと、「やらなくてはいけないこと」が生活の大部分にあるけれど、そうじゃない部分によって、「自分らしい」生活を作りあげていく。自分の生活の中に自分で決定できる世界があるんだと、自分らしさを求める場所として推し活が求められているのではないかと思います。

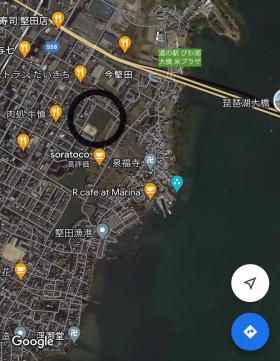

堅田の内湖で清掃作業

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️今日は、大津市堅田にある内湖の清掃活動に参加させていただきました。主催は、「堅田21世紀の会」です。地元堅田の事業者や従業員の皆さん、そして地域住民の皆さんによる地域活性化の団体です。結成されて4年ほどのようです。今回、清掃活動に参加させていただいたのは、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶湖知新」の会員であり、そして「堅田21世紀の会」の会員でもある方から、「ご縁」をちょうだいしたことによります。「琵琶故知新」からは3人の理事が個人の資格で参加させていただきました。良い経験になりました。また、「琵琶故知新」と協働事業に取り組もうと計画を進めていただいているNTT西日本滋賀支店からも5名の社員の皆様がご参加くださいました。

▪️堅田には複数の内湖があるのですが、その内湖では、以前、淡水真珠の養殖が行われていました。淡水真珠の養殖は、イケチョウガイを母貝として養殖が行なわれました。昭和40年代が全盛期かと思います。ところが、この堅田に限ったことはないのですが、水質悪化が大きな原因となり淡水真珠の養殖は急激に衰退していきました。そして堅田の内湖では、衰退した後も、淡水真珠の養殖棚が残されたままになっていました。「堅田21世紀の会」の皆さんは、この内湖を再生することで、内湖や内湖の周辺に賑わいが生まれるようにしたい、地域を活性化したいとの思いから、この内湖や養殖の関係者に了解を得た上で、養殖棚の撤去に取り組み始められたのです。今年度は、今日で5回目の作業になるようです。

▪️清掃作業に参加させていただく上で、事前に、理事会にご挨拶に伺いました。その時、「琵琶故知新」は環境問題を中心に地域課題に取り組むNPOであることから、「堅田21世紀の会」の皆さんのある方からは、「自分たちは環境問題という視点からではなく、地域活性化を目指しているのだが…」との質問が出ました。もとろん「琵琶故知新」としては何も問題はありません。地域を活性化していくことと環境問題は結びついています。内湖のあるこの堅田の街で、内湖とともに心豊に暮らしていきたい。街に賑わいが生まれてほしい。素敵なことですよね。環境問題って、ローカルな地域社会では、その地域固有の社会的な文脈の中に位置付けられることになります。大切なことだと思います。

▪️内湖での作業は、3つのグループに分かれて行われました。まずは、養殖棚やそこにぶら下げられた養殖籠を取り除くグループ(船は1艘)。次は、養殖棚を支える柱を抜くグループ(船は2艘)。最後は、内湖を取り囲む石垣に生えてくる雑草を刈り取るグループ(船は1艘)です。

▪️私は養殖棚を支える柱を抜く作業の船に乗りました。船には、ガソリンの発電機を積みこみます。船に取り付けた屋台には、小さな電動のウインチがぶら下げてありました。そのウインチを発電機の電気で動かすのです。ウインチのフックの先にはチェーンがぶら下げられています。そのチェーンを養殖の柱に絡ませて、電動ウインチで引き抜くのです。内湖のそこには分厚いヘドロが堆積しており、人力で引き抜くことはできないからです。電動ウインチで引き抜く時、船が大きく傾きます。最初は転覆するんじゃないのかと心配になりましたが、ウインチと反対側に皆さんが移動されると、ヘドロに埋まっている柱も抜けるのです。私は抜き取られた柱を受け取り、船の上に並べる仕事をさせていただきました。

▪️抜き取った養殖棚や柱は、陸に運ばれ、あらかじめ待機していたパッカー車や特殊なトラックにバケツリレー式に移されていきました。これは、清掃業者さんが用意したものです。船に取り付けられたウインチ等の仕掛けは造船会社のお仕事になります。撤去されたものは清掃業者さんが引き取り処理されます。造船会社さんも清掃業者さんも、ともに「堅田21世紀の会」のメンバーで、お仕事とはいっても会社の業務ではなく会員として(ボランティアで)活動されているのです。ある会員の方は、「造船会社さんと清掃業者さんの協力がなければ、この活動はできませんね」といっておられました。今回の養殖棚や柱の処分については、資源として再利用されるもの以外は、ボランティア活動ですので市役所が無料で引き取って処分してくださるようです。

▪️清掃作業は、朝8時から11時過ぎまで行われました。今日は天候も良く風もなく、作業日和でした。服はヘドロで汚れてしまいましたし、臭いもついてしまいましたが、気持ちはとてもすっきりしました。

▪️最後には、「琵琶故知新」の事務局長さんと副理事長さんが提案された、シールによるアンケートも実施させていただきました。私は堅田に暮らしているわけではありませんが、その近くに暮らしています。また、このようなボランティアのチャンスをいただけると嬉しいです。今日は堅田で半日お世話になりました。ありがとうございました。

【特集】再生回数900万回以上!SNSで“阿波おどり”の練習動画が話題の女子大生 有名連の1つ「ゑびす連」に所属 21歳の若さで初の大役 女おどりにかけた夏【関西テレビ・newsランナー】

▪️Facebookで、このニュースの存在を知りました。徳島在住の大学生。彼女は10歳の頃から「阿波踊り」に取り組んできました。その練習の様子が、ご本人も知らない間にInstagramに投稿されて、その再生回数が900万回を超えたというのです。すごいことですね。でも、本当にすごいのは、再生回数の数字というよりも、そのしなやかで美しい踊りなのではないかと思います。身体の隅々まで、たとえば指先まで、細かく神経が行き届いている美しい踊りなのです。練習風景は着物ではなく普段の服装だったせいか、余計に身体の微妙な動きが伝わってきました。素晴らしい。

▪️松前理沙子さん。阿波踊りに取り組むために、大学への進学は徳島県内の大学にしたそうです。徳島県内の大学は限られていますから、同級生の皆さんは、県外、おそらくは関西や関東にある大学にも多数進学されているのではないかと思います。具体的なデータが手元にないので、推測にしかすぎませんが。私が注目したのは、21歳で、所属する「ゑびす連」の女おどりの部長に就任されたことです。女おどりを指導する役職です。これも推測にしかすぎませんが、大変なやりがいを感じておられるのではないかと思います。「阿波踊り」は4日間なのですが、そのために長い期間、連を指導しまとめることに情熱を注いでおられるわけです。「阿波踊り」を通して、人とつながり、地域とつながり、伝統とつながる。コロナで「阿波踊り」が中止になった年もあるわけですが、松前さんは、徳島に暮らすことの幸せを強く感じておられるのではないでしょうか。出身地域で、情熱を注げることがあり、そのことを周りからも期待されている。とても素敵なことだと思います。幸せって、こういうことなのではないのかなと思います。

京都大原三千院の阿弥陀三尊像

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■ながらく抱えたままになっていた仕事を、とりあえず、なんとかすることができました。気持ちに少しゆとりができました。ということで、紅葉を楽しみに出かけることにしました。朝8時頃に家を車で出発して、最初は、比良山の紅葉を楽しもうという計画だったのですが、湖西道路を走っていると、比良山がガスに覆われていのが確認できました。「これはあかん…」と、急遽、行く先を変更することにしました。湖西道路をUターンして、「途中越え」で大原の三千院に行くことにしました。

■三千院、45年ぶりでしょうか。初めて参拝したのは、大学浪人していた頃です。どうして三千院にやってきたかというと、友人が免許を取り遠くまでドライブしたいというのに付き合ったのでした。三千院にも仏教にも特に何にも関心がなく、何を拝観したのか全く記憶に残っていません。当時は、庭なんて、全く関心もありませんでしたし…。ところがです。45年が経過すると、お庭を味わうことができるようになるんですね、不思議なことに。ましてや、自宅でガーデニングを楽しんでいますし。いろいろ勉強にもなりました。

■でも、一番、ガーンと心に届いたのは、国宝の阿弥陀三尊像でした。阿弥陀仏の前に正座して合掌して見上げると、阿弥陀仏が「私」を暖かく見つめておられます。優しく、暖かく、「私」を包み込んでくださるかのようです。脇侍、右側の観世音菩薩と左側の勢至菩薩は、臨終の「私」の方にすでに向かっておられます。往生する「私」をお迎えするまさにその一瞬を表しています。ネット上の写真では、それがよくわかりません。ぜひ、阿弥陀仏の前で正座なさって念仏を唱えてみてください。阿弥陀様の背景(天井)は、今では煤で何も見えませんが、赤外線を使った調査と顔料の調査をもとに再現した絵画を拝見しました。極楽浄土です。なんと明るい。たくさん菩薩と天女がいらっしゃいます。阿弥陀仏と観世音菩薩と勢至菩薩は、これから「私」を、この極楽浄土にお連れくださるのです。ありがたいことです。南無阿弥陀仏。

■龍谷大学に勤務して18年、年齢も64歳になりました。浪人をしていた頃の自分には想像もできませんでしたが、やっと阿弥陀三尊像の有難さを実感できるようになりました。多くの人びとが、阿弥陀三尊像の前で安らかな気持ちになられたのでしょうね。今日は偶然でしたが、とてもありがたい日でした。勉強になりました。

高橋卓志先生の「糞坊主考 最終回」

■先日、7月22日の投稿になりますが、お世話になった高橋卓志先生の快気祝いをさせていただことを報告いたしました。その後、高橋先生はfacebookに「糞坊主考 最終回」をご投稿されました。以下が、そのご投稿です。闘病記です。タイトルに最終回とありますが、2021年11月10日 の第1回目「糞坊主考 ①」から、その後8回に渡って投稿され、今回が最終回になります。その他にも、番外編が2つあります。私自身、一連の投稿を拝読して、いろいろ考えることになりました。

■そのようなこともあり、高橋先生には「この『糞坊主考』のご経験をべースに、ぜひ1冊、本を書いてください」とお願いをしてあります。先生は、ニコニコ笑っておられましたが、本当に実現したら良いなと思っています。この最終回を拝読してわかりましたが、「あちらの世界」に行く手前で「こちらの世界」に戻ってこられたご経験から、ご自身の人生にとって大切なことと、どうでもよいことの境目がはっきり見えてこられたのだろうと推察いたしました。普通の人は、なかなかそういうふうにはできません。

■パソコン上では、埋め込んだリンクをクリックすることができますが、スマートフォンやタブレットではご覧いただけないようです。そのため、「糞坊主考 最終回」については、別途、リンクを貼り付けておきます。

「糞坊主考 最終回」

「糞坊主考 ①」

「糞坊主考 ②」

「糞坊主考 ③」

「糞坊主考 ④」

「糞坊主考 ⑤」

「糞坊主考 ⑥」

「糞坊主考 ⑦」

「糞坊主考 ⑧」

「糞坊主考番外編

「糞坊主考番外編②」

「糞坊主考 最終回」