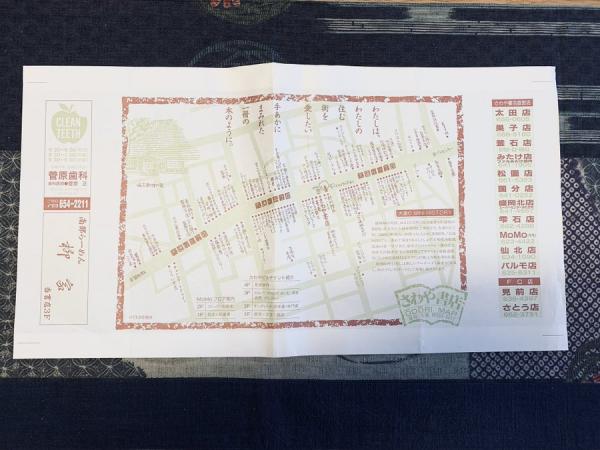

盛岡さわや書店のブックカバー

▪️いろんなことが日程に目詰まりしてきました。厳しい。しかし、勤務している社会学部が深草キャンパスに移転するというとことで、引っ越しの準備が大変な状況になっています。研究室には、大学に与えられた書架では足らなくて、自分で書架を持ち込み書籍を保管しています。それから、備品のキャビネットの中には調査資料が山ほど入っています。大学に与えられた書架に入っている書籍は、引越しの業者さんが梱包して、深草キャンパスに移動し、新しい研究室の書架に配架してくれことになつていますが、それ以外の書籍や物品等は全て私の方でやらなくてはいけないことになっています。これがとても大変なのです。というのも、処分するかどうかも判断しながら梱包するからです。処分するものについては、ナイロンの紐で結んで、然るべき場所に運ぶことになっています。この作業のおかげで、先日は、一日で13,000歩、今日は8247歩歩くことになりました。まあ、たいした歩数ではありませんが。

▪️そのような作業のその途中で、四半世紀ほど前の「さわや書店」のブックカバーが出てきました。盛岡の皆さんならば、「ああ!」と思われるでしょうね。みつけた時、とても嬉しかったです。忘れていましたが、貴重な資料として大切に保存していたのでしょう。端に広告も出ています。「さわや書店」本店が入ったビルの上にある「元祖キムチ納豆ラーメン」が名物の「柳家」さんです。とても懐かしいですね。どうして、「さわや書店」は、このようなブックカバーを作成されたのか、とても興味深いですよね。ぜひ、「さわや書店」のこちらのページをお読みください。

▪️「さわや書店」の「さわや書店のブックカバーについて」のページを読むとこのように書いています。

さわや書店のブックカバーは、本店の所在地であり

創業の地でもある盛岡大通商店街の地図を使用しておりました。

それは、ここから始めた原点を忘れず、

地域と本への感謝と敬意を表現したものであります。

そしてこの度、創業70周年を機に

新たなデザインのブックカバーを作りました。

デザインは一新しましたが、

表現しているものは根源的に同じ思いです。

これについてはぜひ店頭で現物をお確かめください。

▪️ 「さわや書店のブックカバーについて」には、平成13年、平成8年、昭和32年のブックバーがご覧いただけます。それぞれのカバーに書かれている店名を丹念に確認していくと、盛岡の街の変化が伝わってきます。もし、ご関心があれば丹念にご覧になってみてください。私が盛岡に暮らしていたのは、1998年4月から2004年3月まででした。当時は、地域調査実習という実習で、学生たちと盛岡市の中心市街に出かけて、特に景観問題を中心に調査をしていました。その時、盛岡の大通りの変化についてもいろいろ聞き取り調査を行いました。たしか「さわや書店」の社長さんにもお話をお聞きしたはずです。

▪️「以前は、家具、鞄、靴といったちょっと高めの商品を扱う店が多く並んでいた。その頃は、飲食関係は裏通の方にあったのだが、それが大通りにも出てくるようになった…」、そのようなお話をお聞きした記憶があります。2003年には、盛岡市の郊外にイオンモールが誕生し、大通りのような従来からの中心市街地が寂れていくのではないか心配されていました。「さわや書店」も大通りから移転するのでは…という噂も耳にしました。でも、今でもきちんと大通商店街に本店があります。地元、岩手県関係の書籍をたくさん販売されていたと思います。

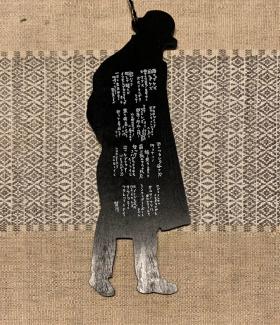

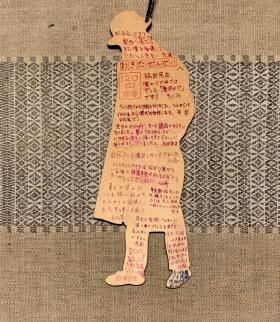

大切な寄せ書き

▪️今日から大掃除を始めました。自分の書斎に溜まった書類や古い郵便物の処理。今から思えば、どうしてこんなのを大切に保存しているのだろうと思いますが、処分処分。スッキリします。それから、クローゼットも整理して、スペースを作り、溢れている鞄やリュックの類を収納しました。こうやって整理すると、「自分は鞄やリュックが好きなんやな」と呆れてしまいます。いずれ、これらも断捨離ですかね。

▪️そうやって整理していると、大切なものも出てきます。これ(写真)は、そのうちのひとつ。龍谷大学に2004年に赴任しましたが、それまで勤務していた岩手県立大学の学生の皆さんが龍谷大学に異動する際に贈ってくださったものです(シルエットは、宮沢賢治です)。2004年の2月21日の送別会の時にいただいたものだと思います。寄せ書きを読むと、県大にいるときも、学生さんたちといろいろやっていたことを思い出します。この寄せ書きにも「盛岡ゼミ」とか「キャリア研究会」が出てきます。「盛ゼミ」と「キャリ研」と呼ばれていました。懐かしいです。

▪️私が岩手県立大学に勤務していたのは、1998年の4月から2004年の3月までです。1993~2005年にかけて社会人になった世代のことを「氷河期世代」と呼んでいるようですが、ちょうど重なっています。龍谷大学に異動してから、親しかったみなさん全員とは繋がっていませんが、どうされているでしょうね。今は、45歳ぐらいかな。龍谷大学を退職したら、岩手県立大学時代学生だった皆さんにお会いしたいものです。

だだちゃ豆

▪️昨日、東北の山形県鶴岡市から「だだちゃ豆」が届きました。ちょうど夕飯時だったので、さっそくいただきました。この袋に水を入れて洗い(もちろん水を捨て)、電子レンジでチンして(湯がいて)、それだけでOKなんです。これは便利。新鮮な豆って、こんなに美味しいんですね。また、独特の香りがあります。これ以外に、まだ、普通に袋づめされてきた「だだちゃ豆」もあるので、そちらは今日いただきます。

▪️「だだちゃ豆」は、大豆の中でも茶豆の仲間だと思うのですが、山形県鶴岡市でしか栽培されていません。「だだちゃ豆」は普通の枝豆と比較してちょっと小さめのようです。そして、豆の間が深くくぼんでいて、さやにしわが寄っており、表面に細かい茶色のうぶ毛が生えているのが特徴なのだそうです。「だだちゃ」とは、「お父さん」いう庄内地方の方言のようですが、ブランドを守っていくために、様々な工夫をされているようです。

▪️「地理的表示保護制度」という仕組みがあります。こちらの農水省のページに説明があります。2014年に農林水産物や食品についての地理的表示の保護を目的とする特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(略称:地理的表示法)が公布されています。

「地理的表示保護制度」は、その地域ならではの自然的、人文的、社会的な要因の中で育まれてきた品質、社会的評価等の特性を有する産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度です。

ビジネスにおいては、その地域ならではの要因と結び付いた品質、製法、評判、ものがたりといった、産品の強みや魅力が見える化され、国による登録やGIマークと相まって、効果的・効率的なアピール、取引における説明や証明、需要者の信頼の獲得を容易にするツールになります。

農林水産省は、本制度によって、国内外における模倣品対策によりGI産品の名称・ブランドを保護するとともに、GIマークという統一ロゴの下、成功事例の横展開、市場展開を通じ、GIそのものの認知を高め、「GIブランド」を確立してまいります。

▪️ただ、「だだちゃ豆」はこの「GIブランド」を取得されとはいません。こちらのJA鶴岡のサイトにこのような説明がありました。

平成4~5年頃からだだちゃ豆の知名度が向上するとともに〇〇県産だだちゃ豆などの類似枝豆が流通し差別化が図れない時期が続いたことから、JA鶴岡で対策を検討し、商標権を取得して行使することにより類似枝豆からの差別化対策とすることとしました。しかし、すでに「だだちゃ」の商標は地元食品メーカー様が取得されていたため、地域特産物を守ることを訴えながら当該メーカー様よりご理解いただき、平成9年1月に使用契約を取り交わすことができました。そして、この商標使用権を有効に利用するために、鶴岡管内の全生産者から、商標を利用してもらうために鶴岡市との合同事務局としながら「鶴岡市だだちゃ豆生産者組織連絡協議会」を平成9年に設立(平成17年の市町村合併により鶴岡地域と改称する)しました。

その協議会では、だだちゃ豆の品種特性の保持とブランド向上を目的として、だだちゃ豆の定義はじめ品種及び系統、栽培区域の設定がされています。

▪️「だだちゃ豆」は鶴岡市でしか生産できないようです。他の地域で栽培しても、「だだちゃ豆」特有の風味や味をもつ大豆には成長しないようです。そのような事情から、GIを取得する必要がないのでしょうか。どうなんでしょう。また、地域を挙げてブランド化と品質向上に努めてこられたことから、他地域では真似ができないのかもしれません。これは個人的な推測でしかありません。チャンスがあれば、その辺りのことを、ぜひ知りたいと思っています。

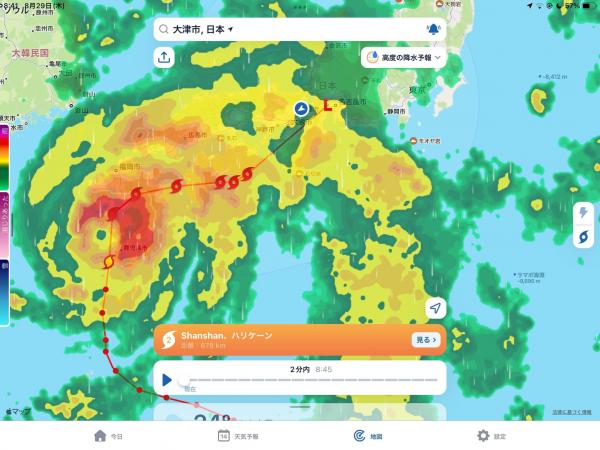

台風10号で「三鶴」

▪️台風10号が九州に到達したようで、大津も暗いうちに雨が降り始めました。台風の被害の被害を受けそうな範囲って、かなり広いですね。昨日は、東北の岩手県盛岡市にも避難指示が出ていたことを知りました。もう解除されたようですが。岩手の知り合いの方が、SNSを通して盛岡市内を流れる中津川の写真を送ってくださいました。普段だんと散策する遊歩道は水の下に隠れていました。水位は下がり始めているのでしょうが、かなりの水量です。ひょっとすると溢れるかも…ということで避難指示が出たのでしょう。下は、岩手日報の動画です。また、こちらは「JR山田線 明日以降盛岡~宮古駅間の上下線見合わせ 復旧の見込み立たず」というニュースです。山田線も大変なことになったようです。

▪️ということで、盛岡に暮らしていた時にお世話になった居酒屋「三鶴」さんにショートメッセージを送ってみました。女将さんからすぐ返信がありました。台風だとか大雪だとか、何かあるときにしかメッセージのやり取りはしないのですが、ご夫婦共にお元気そうで良かったです。また、遊びに行かないといけません。

▪️偏西風に乗ることなく、台風の進み具合、非常にゆっくりです。雨による被害が出そうです。近畿を通過する時は風も強くなるのでしょうね。以下は、そNHKが公表している「被害情報 支援情報 災害情報マップ」です。この地図上に、日本中の様々な情報が集約されています。スワイプすると、自分が暮らしている地域の状況、他の地域の状況がわかります。

幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)

▪️岩手の石頭悦さん(いしがしら・えつさん)から郵便物が届きました。岩手の伝統工芸であり裂き織で作ったコースターです。岩手では綿花が育たないので、綿でできた着物は大変貴重なものだったそうです。そのような着物を裂いて織りなおすのが裂き織と呼ばれる技術です。

▪️石頭さんと知り合ったのは、四半世紀ほど前の頃ではないかと思います。私が岩手県立大学に勤務していたときです。その頃、岩手や盛岡をテーマにした自家製のホームページを立ち上げた皆さんとネット上で、そしてオフ会でも交流していました。そのような方達の中には、バイクに乗って美しい岩手の自然を走り回っておられる方たちもいらっしゃいました(私はバイクに乗れないのですが)。石頭さんは、そのようなバイクに乗る方たちのお1人でした。確か、KAWASAKIのエストレアに乗っておられたように記憶しています。曖昧です。当時は、住宅の設計やリフォームの会社に勤務されていたのではないかと思います。これも曖昧。

▪️その後、私は岩手県立大学から龍谷大学に異動するとになり、石頭さんとはつながりが途切れていたのですが、facebookを通して、再びつながることができました。知らない間に、石頭さんは、社会事業家として活躍されていました。株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」という企業を立ち上げておられました。「幸呼来」って、毎年盛岡の街で踊られる「さんさ踊り」の時の「さっこら ちょいわやっせ」という掛け声からだと思います。この「さっこら」は、漢字で書くと「幸呼来」で、幸を呼ぶという意味になります。石頭さんは、岩手の伝統的な織物技術である裂き織を習得された障がい者の皆さんを雇用して、「地域の伝統技術を未来につなぎたい」と、今までになかった「裂き織×ビジネス」に挑戦されているのです。情報量が多いので、簡単にご紹介できないのですが、できれば、以下のサイトを丁寧にご覧いただければと思います。動画もあります。かっこいいサイトです。

株式会社「幸呼来Japan (さっこらじゃぱん)」

▪️「Saccora Share Global」株式会社 」という関連会社も立ち上げられています。こちらのサイトには、以下のような説明がありました。また、海外向けのNHKのニュースでも紹介されたようです。

「Saccora Share Global」株式会社 」

2009年、特別支援学校で生徒の織る裂き織りに出会い、地域で細々と受け継がれる裂き織を知りました。その時、障がいのある方々の力を裂き織を通して発信し、心的バリアのない方々を増やしていきたい。という想いを持ち、2011年「株式会社幸呼来Japan」を設立。2012年障がい福祉サービス事業所の認定を受け、就労継続支援施設となりました。幸呼来Japan自社ブランド「さんさ裂き織り」「SACCORA」の他、企業間連携プロジェクト「さっこらプロジェクト」では、有名アパレルブランドとの数々のコラボが生まれました。

障がいのある方たちも含め全ての人々の活躍の場を作る、裂き織を後世に残す、心的バリアのない地域にする。という私たちの想いは、まだまだ広がります。Saccora Share Global co.,ltd は、世界に向けて障がいのある方たちも含め全ての人々の力を発信し、心豊かに過ごせる社会に貢献します。

▪️今回、私のところに裂織のコースターが送られてきたのは、Saccora Share Global co.,ltdで行ったクラウドファンディングに参加したからです。新しい工房件交流拠点を手作りでを立ち上げるためのクラファンです。古い建物が、クラファンとボランティアの力で、素敵な交流拠点に生まれ変わりました。

新型コロナの感染が拡大し、今回は自分自身もコロナに罹患して、なかなか岩手に行けないわけですが、次に岩手を行くとき、ぜひ石頭さんの会社も訪れてみたいと思います。

岩手からウニが届いた!!

▪️今日は近江八幡市で終日仕事がありました。仕事が終わって帰宅すると、冷蔵庫の中にこの牛乳瓶が。牛乳瓶ですが、中身は牛乳ではありません。ご覧の通り、雲丹、ウニです。岩手県の業者さんから送っていただきました。やった〜。めちゃくちゃ嬉しいな。以前だったら、白米に乗せていただくのですが、今は持病のためそれは無理です。ということで、美味しい海苔に包んでいただこうと思います。明日、最大のイベントだな。

【追記】▪️この雲丹に関する投稿をしたら、アクセス数が通常の倍以上のスピードで上がりました。お昼の段階で、普段の2日分に近いアクセス数です。たまたまなのか、雲丹に関心がある方が多いのか…よくわかりません。何があったんでしょう。喜ぶべきところですが、アクセス数が上がった理由がわからないと、ちょっと居心地が悪いです。

東北の「春の幸」

▪️東北に暮らす知人が、「春の幸」を送ってくださいました。とても嬉しいです。ワラビ、ネマガリダケ、アスパラガス、赤ミズ、あく抜きしたワラビも。昼食に、早速、アスパラガスを湯掻いていただきました。立派なアスパラガスです。しかも、味が濃く、とても水々しい。今度は、らから琵琶湖の幸をお届けすることにしましょう。

▪️ずっと関西に暮らしていると、赤ミズという山菜の名前を聞くことがありません。私は岩手に6年間暮らしていたことがあり、その時に赤ミズやミズという山菜の名前を聞くことはありました。また、どこかのお店でいただいたこともあると思います。ただ、単身赴任だったせいか自ら積極的に買い求めて調理をすることはありませんでした。明日、皮を剥いて、茹でて、下処理をする予定です。

▪️ネマガリダケも関西では見かけません。細いタケノコのようですが、チシマザサという大型の笹なのだそうです。このネマガリダケ、大好物なのです。普通のタケノコのように灰汁がありません。普通のタケノコは、糠で炊いたりして灰汁抜きをしますが、ネマガリダケはそのまま調理できるので、とてもありがたいです。明日は、どうして食べようかと思案中です。

岩手山

▪️美しい。岩手山です。岩手県の県庁所在地である盛岡市、その盛岡市を流れる北上川、その北上川に架かる旭橋のあたりから撮った写真のようです。知り合いの内澤稲子さんのFacebookへの投稿をシェアさせていただきました。内澤さんとは、NPO法人カシオペア連邦地域づくりサポーターズが始めた県北地域の地域づくり活動への助成事業の審査員を務めていました。私が龍谷大学の前に勤務していた岩手県立大学に在籍していた2001年から、龍谷大学に勤務すようになった2012年まででしょうか。その後は、残念ながら、あまり岩手を訪問することがなくなってしまいました。この「ひさしぶりの岩手」(2019年3月)は、懐かしい岩手の知人の皆さんにお会いした時のものです。その後、コロナ禍のために岩手には行きたくても行けないような状況が続きましたが、そろそろ、また岩手に行ってみたいです。

▪️投稿「ひさしぶりの岩手」にご登場いただいた大友宏司さんは、現在は、岩手県庁をご退職になり、「公益財団法人いわて産業振興センター」の理事長をされています。おそらく、大友宏司さんとの出会いがなければ、私は今のように大学・地域連携に強く関心を持つようにはなっていないと思います。今の私があるのは、大友さんのおかげなのかもしれません。私の人生の転轍手の役割をしてくださったのかもしれません。もちろん、ご本人は、そのようなご自覚はないとは思いますが。

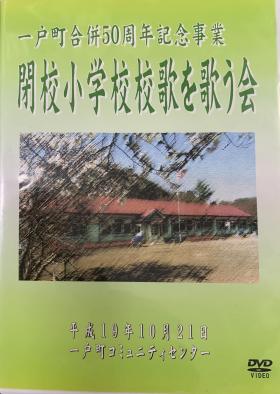

「閉校小学校校歌を歌う会」(岩手県一戸町)

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■昨日の2講次は、「地域社会論」の最後の授業でした。後期の授業のまとめと、試験情報について説明しました。授業のイントロでは、このDVDを少しだけ視ました。これは、岩手県一戸町の合併50周年を記念して行われた事業を写したDVDです。「閉校小学校校歌を歌う会」。人口減少・過疎で閉校になった17の小学校(小中学校を含む)校歌を、それぞれの小学校を卒業したさまざまな年代の卒業生の皆さんが合唱大会のように歌う、そのようなイベントです。

■合併50周年を記念するイベントなのですが、閉校した小学校の校歌を歌うなんて…と思ってしまいそうですが、それぞれの地域の中心になっていた学校の記憶を大切にしたいという卒業生(住民)の皆さんの気持ちが強く溢れているようにも思えます。悲しいけれど、とても素敵な記念事業だと思います。自分達の地域から学校が消えていく、祖父母、父母、子どもたちと通って卒業していった小学校がなくなってしまう…。何か、心の中から大切な柱が1本抜け落ちてしまうような感じなのではないでしょうか。

■この「閉校小学校校歌を歌う会」のことと関連して頭に浮かんでくることがあります。一戸町の近くにある軽米町でお聞きした話です。私が軽米町を龍大のゼミ生と一緒に訪問したのは、2006年のことです。軽米町でも、学校の統廃合が進められようとしていました。1人の方が私に、「明治時代の政府は、この地域にも分校を建て、教師を派遣し、地域の子どもたちに教育をしようとしたけれど、今の政府は(行政は)、逆に、地域から学校を奪っていっている」と話してくださいました。財政難の中で仕方のないことなのかもしれませんが、地域の皆さんからすれば相当大きな出来事だったのです。

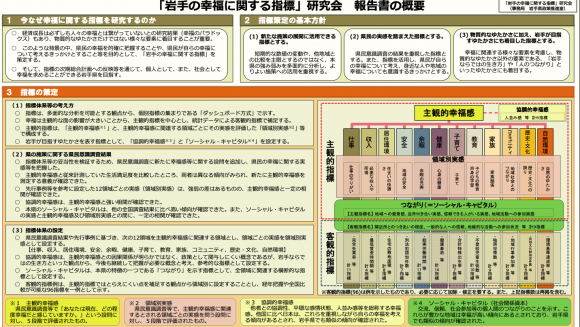

「岩手の幸福に関する指標」

■何度もこのブログで書いてきましたが、私は以前、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。6年間という短い機関でしたが、岩手に暮らしていたのです。多くの方達と友達や知り合いになることができました。昨日、そのような岩手で知り合いなった方のお一人のfacebookを拝見しました。三陸の沿岸地域で「幸福について考えるワークショップ」というのを開催したという投稿でした。県内外から移住してきて1~2年の皆さんが集まってのワークショップだったようです。「どのようなことにしあわせを感じているか」を見つめ直すことを通じて、自分や周りの人がよりしあわせに暮らせるためにできることを考えてみることがこのワークショップの目的だったようです。具体的な中身はわからないのですが、移住した地域のことを褒めすぎるのでもなく、またその反対でもなく、そういう方達の意見を大切にしながら、この地域に暮らす幸福ってなんだろうと一緒に考えることができたようです(半分は、私の想像ですが)。そうなんですよね、しあわせ/幸せ/幸福は、人と人の間に存在するのです。外からやってきた人たちには、そういう地域固有の幸せに気がつくアドバンテージがあるように思います。

■このワークショップのことをきっかけに、いろいろ調べてみると、「岩手の幸福に関する指標」という研究会の報告書がネット上で見つかりました。この研究会のメンバーの中に知り合いが3人おられました。岩手県立大学、それから岩手大学に勤務する社会学者の皆さんです。この研究会の目的ですが、この岩手県長のサイトでは、以下のように説明されています。

岩手県では、県政の推進に当たり、物質的なゆたかさに加え、岩手ならではの生活や人のつながりといったゆたかさにも着目していくことが重要と考え、「岩手の幸福に関する指標」の研究に着手しました。

平成28年4月に有識者で構成される「岩手の幸福に関する指標」研究会を設置し、専門的観点から調査・研究を行いました。

■この研究会の目的が「物質的なゆたかさに加え、岩手ならではの生活や人のつながりといったゆたかさにも着目していくこと」であると知り、私が岩手に暮らしていた頃のことを思い出しました。その頃、岩手県は「がんばらない宣言」をしていた。「頑張らない」とは何事かとの批判もあったようですが、私個人は、「岩手は岩手に暮らす人びと自身の『幸福の物差し』を見つけていきますよ、岩手を遅れているからと外から煽る『幸福の物差し』はいりませんから」という宣言のように感じました。簡単に言えば、「脱・東京一極集中」ということでしょうか。その「がんばらない宣言」と、この研究会「岩手の幸福に関する指標」はつながっているのか、つながっていないのか…その辺りのことはよくわからないのですが、それはともかく、少し時間とって読んでみたいと思います。

報告書(本体) (PDF 2.7MB)

報告書(別冊) (PDF 6.6MB)

概要版 (PDF 338.3KB)

各種データ集 (PDF 1.5MB)

【追記】■この研究会のアドバイザーを務めた広井良典さんのメッセージを以下のリンクから読むことができます。「幸せはローカルから」という発想、幸福度指標が「幸福が十分及んでいない領域や課題を発見」や「地域のポジティブな価値や強みを見つけていく契機になる」という点については、とても共感できるように思います。

私はささやかながら東京都荒川区など日本の自治体での幸福度に関する政策に多少の関わりを持たせていただいていますが、ブータンのいわゆるGNHを含め、諸外国における幸福度指標の策定や関連政策が、基本的には国ないし中央政府が主導する形で展開しているのに対し、日本の場合は、先駆的な意識をもった自治体が自ら独自の幸福度指標を策定するという点が特徴的と思われます。まさに「幸せはローカルから」ということであり、今回の岩手における試みは、(グローバル化の先の)ローカライゼーションという新たな時代の流れを先取りするものと言えます。

実際には、幸福度指標の策定は、①関連の調査を実施することを通じ、幸福が十分及んでいない領域や課題を発見し、政策の優先順位づけにつなげるという役割と、②そもそも自分たちの地域の豊かさや幸福とは何かを考えるプロセスを含め、地域のポジティブな価値や強みを見つけていく契機になる、という役割を持っていると考えられます。今回の岩手県での研究会では、県民意識調査等の丹念な調査・分析やワークショップの実施を通じこれら①②が意義深い形で実現しましたが、同時にこれは、ゴールというより今後の新たな政策展開に向けてのスタートラインに立ったということでもあるでしょう。たとえば30歳代などで生活満足度が相対的に低く、幸福の判断において家計の状況を重視する傾向が高いことは、将来世代を含む「地域の持続可能性」という視点を含め、若い世代への政策的支援が重要課題であることを示唆していると言えます。

広井教授がアドバイザーを務めた『「岩手の幸福に関する指標」研究会』の最終報告書が公表されました(京都大学 こころの未来研究センター)