『武蔵野地図学序説』(芳賀ひらく)

▪️芳賀ひらくさん(芳賀啓)は、これまで東京の地形や地図に関する書籍を多数出版されてきました。この『武蔵野地図学序説』は最新作です。関西に暮らしていますが、予約しました。好きなんですよね、地図とか地形とか。ひょっとすると、社会学者じゃなくて、地理学者を目指せばよかったのかも…ですね。まあ、これは冗談です。以下はこの書籍の概要です。この概要をお読みいただけばお分かりいただけると思いますが、古い時代からの様々なタイプの地図を駆使しながら、そこに武蔵野台地が「歴史の地層」を分析していくわけですね。私自身は、そのようなお仕事にすごく興味を持っています。

▪️芳賀ひらくさん(芳賀啓)は、これまで東京の地形や地図に関する書籍を多数出版されてきました。この『武蔵野地図学序説』は最新作です。関西に暮らしていますが、予約しました。好きなんですよね、地図とか地形とか。ひょっとすると、社会学者じゃなくて、地理学者を目指せばよかったのかも…ですね。まあ、これは冗談です。以下はこの書籍の概要です。この概要をお読みいただけばお分かりいただけると思いますが、古い時代からの様々なタイプの地図を駆使しながら、そこに武蔵野台地が「歴史の地層」を分析していくわけですね。私自身は、そのようなお仕事にすごく興味を持っています。

関東平野西部に広がる武蔵野は、気候変動の温暖化により植生遷移し、野焼きや耕作など人間の活動が加わって今日の姿になった。その生成と変容を、古地図、旧版地図、一般地図、主題図など各種地図資料に刻印された情報を手掛かりにたどりながら、各時代の空間認知にアクセスする。旧石器・縄文時代から現代までのロングスパンを射程に捉えた地形謎解き本、大都市東京の地歴を知ることができるビジュアル学習本にして、街歩きのハンドブックとしても最適な一冊。

▪️著者である芳賀さんとは、一度だけですが、お会いしたことがあります。芳賀さんが経営されている出版社「之潮(コレジオ)」から『川の地図辞典』が出版された時、芳賀さんと著者の菅原健二さんがガイドとなって出版記念ウォークのイベントが開催されました。この『川の地図辞典』に書かれた現場を参加者の皆さんとフィールドワークを行いました。2008年3月16日のことになります。イベントの後は、飲み会でもご一緒させていただきました。懐かしいです。当日のことは、以前のブログにきちんと残してあったのですが、そのプログのサービスが終了してしまったため、消えてしまいました。データをきちんと保存しておけばよかったのに…。その頃は、東京にお住まいの建築家や写真家の皆さんと一緒に、東京の街の地形や歴史をフィールドワークをしながら楽しんでいました。懐かしいです。

▪️『武蔵野地図学序説』の目次ですが、以下の通りです。

第1章 武蔵野の東雲

はじめに ターミノロジー 気候変動と「武蔵野」の誕生古代・中世の武蔵野空間認知

第2章 古地図と崖線

地図の時制 植生地図・開析谷・ハケ 「国分寺崖線」の誕生と誤解

第3章 最古の武蔵野図

低地の武蔵野 空白の武蔵野 最古の武蔵野図

第4章 ヤマの武蔵野

武蔵野の「山」 ムサシノAとムサシノB 武蔵野のイドとミチ 武蔵野のツカ

第5章 ミチの武蔵野

線分のミチ オブシディアン・ロードとジェイド・ロード

第6章 ムラヲサの武蔵野

防人歌 長者原遺跡 線刻画縄文土器

第7章 地名の武蔵野

長者地名・殿地名 地点地名・領域地名/地点地図・領域地図 南下する「殿ヶ谷戸」

第8章 地名の武蔵野・続

「殿ヶ谷戸立体」の出現 地名の発生と展開 駅前集落注記 四つの谷戸、そして補足

第9章 彼方の地図と地図の彼方

リアル・マップ/イマジナリー・マップ 地図の定義をめぐって 地図からスマホ・ナビへ 武蔵野の地図と文学

第10章 淵源の地図

地図は国家なり 淵源の地図 江戸後期×明治初期 「フランス式」の残照

第11章 武蔵野のキー・マップ

国絵図と村絵図 輯製二十万分一図と迅速測図 読図の作業とベース

第12章 伝承と伝説の武蔵野

自然災害伝承碑 辺境の橋と国分寺崖線 一万分一地形図 二枚橋伝説 坂と馬頭観音 ふたたび二枚橋伝説

あとがき

▪️武蔵野というと、関西にお住まいの方たちには、あまりピンとこない地域かもしれませんが、ぜひ手に取ってお読みいただきたと思います。出版はまだですが、私予約をしました。

東京に出張

◾️先週の土曜日、東京で第5回「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」が開催されました。会場は、公益財団法人・日本交通公社の会議室です。報告者は、東京工業大学の十代田朗さんでした。十代田さんからは、「都市と観光」というテーマでお話しいただきました。

◾️先週の土曜日、東京で第5回「持続可能な暮らしを求めて-地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える研究集会」が開催されました。会場は、公益財団法人・日本交通公社の会議室です。報告者は、東京工業大学の十代田朗さんでした。十代田さんからは、「都市と観光」というテーマでお話しいただきました。

◾️私は、この研究集会には参加を楽しみにしています。おそらく、特定のディシプリを超えた多様な分野の方達が集まってこられること、また現場の問題解決に積極的に関わっていこうという姿勢を強く持った方達が多いから…なのだと思います。「学問のための学問」のような議論はないし、つまらない学会政治のようなものもここにはありません。気持ちが良いのです。今回も、十代田さんの報告の後、参加者の皆さんとしっかりディスカッションをすることができました。勉強になりました。もちろん、懇親会もしっかりと楽しみました。

◾️土曜日は東京に宿泊して、昨日は、上野の東京国立博物館で開催されている「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」と、国立科学博物館で開催されている「大哺乳類展2」の両方を観覧することにしました。両方とも音声ガイドも利用してしっかり勉強しました。昼食も摂らずに、5時間ちょっと連続での観覧は少し疲れましたが、大変勉強になりました。トップの写真は「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」の会場で、唯一撮影が許されている帝釈天です。東寺の講堂の中には、空海が構想した仏像曼荼羅があり、たくさんの仏像を拝観することができます。会場で購入した図録の解説によると、以下のように説明されています。帝釈天は、仏教の守護神で、この仏像曼荼羅の左奥に配置されています。

東寺講堂の二十一体の立体曼荼羅は空海が構想したものです。如来や菩薩は金剛界曼荼羅、明王や天は金剛界に関連する経典を参考に選んだと考えられます。曼荼羅では如来と菩薩が同じ円内に描かれますが、講堂では如来、菩薩、明王がそれぞれ異なるグループとなって配置されます。その整然とした様子は、空海が理想とした曼荼羅の姿といえるでしょう。

◾️今回の仏像曼荼羅、実際に東寺でも拝観しているのですが、その時は「ただ拝観した」だけで、空海の意図がよくわかっていませんでした。今回はきちんとパネルによる解説やレシーバーによる音声解説もあり、素人私でも空海の意図していたことが理解できました。

◾️東京国立博物館の「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」の後は、国立科学博物館の「大哺乳類展2」を観覧しました。東京国立博物館の方は、観覧されている方達の年齢層は中高年の方達が多いように感じましたが、国立科学博物館の「大哺乳類展2」には、親子連れでいっぱいでした。こちらも勉強になりました。例えば、遺伝子の分析からすると、鯨と、ブタやイノシシ、カバ、ウシ、シカ、キリンは近いグループになるのだそうです。ちょっとびっくりしました。(本文続く)

◾️東京国立博物館の「特別展 国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」の後は、国立科学博物館の「大哺乳類展2」を観覧しました。東京国立博物館の方は、観覧されている方達の年齢層は中高年の方達が多いように感じましたが、国立科学博物館の「大哺乳類展2」には、親子連れでいっぱいでした。こちらも勉強になりました。例えば、遺伝子の分析からすると、鯨と、ブタやイノシシ、カバ、ウシ、シカ、キリンは近いグループになるのだそうです。ちょっとびっくりしました。(本文続く)

世界農業遺産・日本農業遺産二次審査

◾️24日(木)は、朝一番から霞ヶ関の農水省へ行ってきました。世界農業遺産・日本農業遺産の二次審査会が開催されたからです。朝一番に審査会ということで、前泊でした。昨年の8月に行われた一次審査を、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」は無事に通過しました。全国20地域から応募があったようですが、滋賀県の申請も、1次審査を通過した9地域の1つに選ばれました。11月には現地調査が行われ、そしていよいよ東京で二次審査を受けることになったのです。

◾️今日の二次審査会で、滋賀県の「森・里・湖(うみ)に育まれる『漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム』」が、日本農業遺産に認定されるか、さらにはローマでの世界農業遺産の審査へと進めるかどうかが決まるのです。プレゼンテーションは「琵琶湖ファミリー」の皆さんと「琵琶湖と共生する滋賀の農林水産業推進協議会」の三日月大造知事によって行われました。「琵琶湖ファミリー」とは、琵琶湖の漁業者であるTさん、「魚のゆりかご水田」に取り組む女性Kさん、「琵琶湖システム」の価値を発信する女子中学生のOさんとKさんのお2人。事務局の皆さんと一緒に十分に時間をかけて準備をしてこられただけあって、大変工夫された素晴らしいプレゼンテーションでした。私は「琵琶湖ファミリー」の皆さんの後ろの方で、何か突っ込んだ質問が審査員の方達からあった時の控え対応ということで後ろ方に座っていましたが、私の出番もなく無事にプレゼンを終えることができました。この段階に来るまで準備を進めてこられた、多くの職員の皆さんのご努力にも頭が下がる思いで。今日の審査の結果は、来月の末にはわかるようです。吉報を待ちたいと思います。

◾️写真は、農水省と建物と、推進協議会の法被を着た琵琶湖博物館のNさん。私もこの黄色い法被を着て審査会に臨みました。

「CIVIC TECH FORUM 2018」に参加してきました!!

■6月2日(土)、東京の六本木にある「六本木ヒルズ森タワー」にある「Google Japan」を会場に、「CIVIC TECH FORUM 2018」が開催されされました。私は、この分野のことを何も知らないのですが、関係者の方に強く勧められて、日帰りで参加させていただくことにしました。

■おそらくですが、多くの皆さんには「CIVIC TECH」「シビックテック」という言葉は、まだ聞きなれないものなのではないでしょうか。「CIVIC TECH FORUM 2018」の公式サイトでは、「シビックテックとはテクノロジーを活用した市民・社会課題の解決を目指す取り組み」と説明されています。シビック=市民が主体となり、テック(テクノロジー)を活用して、自分たちの身の回りにある地域課題を解決していこう…そのような市民活動(ムーブメント)のようです。実際、ITエンジニア、NPO職員、行政職員、大学教員…様々な業種の方達が参加されているようでした。

■冒頭で強く勧められてと書きましたが、私がこの「CIVIC TECH FORUM 2018」に参加しようと思ったきっかけは、琵琶湖・南湖の水草の有効利用を目指す市民団体「水草は宝の山」プロジェクトに参加したことがきっかけです。現在、このプロジェクトの事務局機能を担当されているITベンチャー企業「近江ディアイ」の藤澤栄一さんから「シビックテック」のお話しを伺ったことが最初の大きな刺激になりました。もうひとつのきっかけは、また過去のエントリー「チャレンジ!オープンガバナンス2017」公開最終審査会(琵琶湖の水草問題に取り組むプロジェクト(その11))」とも関係するのですが、私たちのプロジェクトチームと同様、「チャレンジ!オープンガバナンス2017」の公開審査にファイナリストとして残ったチームの多くが、行政が提供する様々なデータを活用しながら市民自ら地域の課題解決に取り組む「オープンガバナンス」の取り組みの中で、ここの「シビックテック」を活用されていることを知ったことでしょいうか。最初は、ITを一個人として利用することはあっても、自らスマホのアプリを開発して地域課題を解決しようとは思ったこともなかったので少々驚きましたが、何も専門的な技術がなくても、技術を持った専門家の支援を受けながら、あるいはネット上で提供されている様々なサービスを活用しながら、いろんな地域問題解決の取り組みができるんだ…ということが、だんだんわかってきました。

■今回の「CIVIC TECH FORUM 2018」では、スピーカー52名により10分間のライトニングトークが行われました。ライトニングトークとは、こういったフォーラムで開催される短時間プレゼンテーションのことのようです(私のような年寄りは、使い慣れない新しい言葉についていくだけでも、結構、大変です…)。 ライトニングトークは2会場で行われましたが、行ったりきたりしながら、いろいろ興味深いお話しをお聞かせいただけました。その全てをご紹介できません。すでに「CTF2018」をキーワードに「YouTube」で検索していただくと、全てのライトニングトークをご覧いただけますが、一つだけシェアしておきたいと思います。「CTF2018 シニアとスマホの素敵な関係~講座1440時間から見えたホントの問題」です。

■まだまだ「シビックテック」を語れるだけのレベルではありませんが、いろいろ勉強になりました。琵琶湖で取り組んでいる「水草は宝の山」プロジェクトの藤澤さんからは、「こういうシビックテックは、社会学や経済学を勉強している社会科学系の学生さんにこそ取り組んでもらいたい」とおっしゃていました。社会学部の学生の皆さん、もしご関心がありましたら、私の方までご連絡をください。

東京・千葉

■この2週間、ブログを全く更新できていません。ご覧くださっている皆さん、申し訳ありませんでした。おでんと「びわ100」の次は、東京・千葉に行って来た時のことです。

■先月の24日、東京に行ってきました。東京駅について、まずしたこと。それは、丸の内の地下街にある「インデアンカレー」に行って昼食を摂ることでした。「インデアンカレー」は関西が本場。以前は、老母の介護のために大阪の街をよく通過していたこともあり、度々、「インデアンカレー」を楽しんでいましたが、老母が滋賀県の老人ホームに移ってからは、あまり大阪に行く用事がなくなり、ついでに「インデアンカレー」を楽しむチャンスもなくなってしまいまっていたのです。甘くて辛い「インデアンカレー」堪能しました。

■「インデアンカレー」の後は、丸ビルの中にある、日本郵便株式会社と東京大学総合研究博物館が協働で運営をおこなう公共貢献施設「インターメディアテク」を見学しました。この「インターメディアテク」には、東京大学が明治1877年の創学以来、「蓄積に蓄積を重ねてきた学術文化財」が常設されています。展示に用いられているケースやキャビネットは、その多くが教育研究の現場で実際に使われていたものなのだそうです。実際に見学した時の印象ですが、内部は「博物学」という言葉がぴったりの雰囲気でした。しかし、この施設の狙いは、「博物学の全盛期であった19世紀から高度情報化を実現した21世紀まで、三世紀にまたがる時代を架橋すること」にあるのだそうです。東京駅のあたりで時間があるときには、見学されることをお勧めします。

■ところで、なぜ東京に行ったのか…なんですが。もちろん、「インデアンカレー」ほ食べるためではありません。目的は、2つありました。ひとつめは、先日開催された研究集会「持続可能な暮らしを求めてー地方創生時代の地域コミュニティ・観光・地域資源管理を考える」でお会いした、日本獣医生命科学大学に桑原考史さんからいろいろご教示いただくことです。桑原さんからは、農業経済学分野の生物多様性と農業、環境保全型農業に関する研究動向に関して有益な情報を提供していただくことができました。どうしてこのような関心を持っているのかといえば、滋賀県で展開されている琵琶湖の「魚のゆりかご水田」プロジェクトを、もっと広い「野生動物と農業」という文脈の中に位置付けてみたいからなのです。近いうちに桑原さんを、滋賀の「魚のゆりかご水田」の現場にご案内することになるだろうと思います。また、来月は、対馬に行く予定です。ツシマヤマネコと農業との関係に注目してお話しを伺ってくる予定です。これが、ひとつめの目的です。もうひとつの目的は、千葉の佐倉で開催されている国立歴史民俗博物館の企画展「『1968年』無数の問いの噴出の時代」をみることです。こちらは、歴史社会学的な関心からということになりますが、戦後の社会運動が1968年前後でどのように変化しているのか、そのあたりに強い関心を持ったのです。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■桑原さんから、彼の勤務先である日本獣医生命科学大学でいろいろご教示いただいた後、千葉県に向かいました。せっかく東京に出張したのだからと、晩は、大学オーケストラ時代の後輩と、32年ぶりに会うことにしたのです。小木曽亜土くんです。私が4年生の時の1年生。小木曽くんはホルンを吹いていました。私は楽器の演奏をやめてしまいましたが、小木曽くんは、今でも市民オーケストラで活躍されています。fbで数年前にネット上の再会をしていましたから、今の様子は分かっていました。今は貫禄のあるナイスミドルです。しかし、学生時代はとても細身のおしゃれな学生でした。小木曽くんとは、学生時代の昔話しをしたのはもちろんのことですが、彼の会社のこと、仕事のこと、ご家庭のこと、いろいろお話しを聞かせていただきました。考えてみれば、現役時代、小木曽くんとあまり話しをした記憶がありません。オーケストラということで人数も多いし…。小木曽くんの人柄を知ったのは、むしろfbで再会してからのことかもしれません。彼と再会した場所は、小木曽くん行きつけの市原市のお店です。以前から、小木曽くんのfbにしばしば登場しているお店で、このお店で小木曽くんとぜひとも飲みたかったのです。想像していた通りの素敵なお店でした。今度は、小木曽くんを関西で迎えなければと思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

■大学時代の後輩と32年ぶりに再会した翌日は、千葉県佐倉市にある国立大歴史民俗博物館の企画展「『1968年』-無数の問いの噴出の時代-」を観てきました。企画展の背後には、1960年代後半は「日本の社会運動が、それまでの組織的な問題設定・問題解決の方式から、『個』の主体性を重視する特徴を強く顕し始める転換期」との問題意識があるようです。企画展の前半では、北九州小倉の山田弾薬庫、神戸港第六突堤、湊川高校の「あらかべ」、兵高全学共同闘争会議関連の資料が展示されていました。いずれも自分が少年時代を過ごした地方都市に関係していました。ちなみに「兵高」とは、兵庫県立兵庫高等学校のことです。私の母校になります。そして、湊川高高校は母校と同じ校舎の定時制高校です。戦後日本社会という歴史的な括りが今でも通用するのかどうか私にはよくわからないのですが、今、自分が生きている「現在」までの「来し方」を知る上でとても優れた企画展のように思いました。限られた時間で、大量の展示資料の一つ一つを確認していくことはできませんでした。というわけで、図録を購入。企画展を反芻しながらじっくり読もうと思っています。まあ、こういう企画に心惹かれるのは、自分自身の人生がすでに「歴史化」しているからだろうな…と思っています。

新大久保を「Kai-Wai散策」

■先日のことになりますが、東京に出張しました。早稲田大学で、コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所のプロジェクに関する「打ち合わせ会議」があったからです。「打ち合わせ会議」は早めに終わることがわかっていたことから、東京に向かう新幹線の中から、「東京に行くことになったんですけど、仕事が終わったらお会いできますか?」と無理なお願いをメールでしたら、このお2人が受けとめてくださいました。ありがとうございます。トップの写真が、そのお2人。10数年前からブログを通して交流を重ねてきた写真家の村田賢比古=masaさんと建築家の玉井一匡さんです。

■会議が終わった後に、まずは写真家のmasaさんと合流。新大久保を散策しました。masaさんのブログは、「Kai-Wai散策」というタイトルです。東京の街の散策に関する数々のブログの中では、とても有名なブログかと思います。どのようなブログなのか、一度ご覧いただければと思います。この日は、masaさんと新大久保をまさに「Kai-Wai散策」したわけです。さて、今回の新大久保、いろいろ話しには聞いていましたが、実に勉強になりました。コリアタウンから少しずつアジアンタウンに移行しつつあることがわかりました。そのような変化の中に、島状というかパッチワーク状に「昭和の日本」と住宅がある…そのような感じでしょうか。これはよく知られていることですが、新大久保には、韓国人アーティストのライブ・イベントを開催するライブホールがあります。そのホールにつながる横丁の通りでは、これから韓国の芸能界でデビューする男の子たちと、その男の子たちを応援する日本人の女性たちとのやりとりを参与観察。その通りにあるお店の中の様子も含めて、初めてのことでしたのでとても勉強になりました。

■散策の中では、masaさんの案内で、小泉八雲(パトリック・ラフカディオ・ハーン 、Patrick Lafcadio Hearn)が1904年に狭心症で亡くなった自宅があった場所=終焉の地と、近くにある記念公園を「聖地巡礼」した。はい、聖地です。私は、小泉八雲のファンなのです。この終焉の地と記念公園が、コリアタウンとも、アジアンタウンとも呼ばれる東京の新大久保の街中にあるのです。私は、島根県の松江でも、小泉八雲をテーマに散策しました。しかし、昭和の雰囲気をプンプン発しているいわゆるラブホテルがあるエリアでしたので、ちょっと不思議な感じがしました。でも、小泉八雲が住んでいた当時は「東京府豊多摩郡大久保村西大久保」。今とはまったく状況は異なっていました。

■小泉八雲は、今回出張した早稲田大学の講師もしていました。この日、私は、出張先の早稲田大学から新大久保まで歩いたのですが、小泉八雲も同じように歩いて通勤していたのかもしれません。いや、人力車かな…。それはともかくです。Google Mapsのナビで、早稲田大学から新大久保まで歩いたのです。途中、都営住宅の敷地内を歩くことになり、団地マニアとしては、ちょっと嬉しかったりした。小泉八雲の時代は、このエリアはどんな感じだったのでしょうね。明治以降、この辺りが、どのように変化しきたのか。おそらく、どなたか調べてまとめておられるでしょう。その文献がわかれば、読んでみたいなとも思いました。今回は、ずっと気になっている小泉八雲の終焉の地を訪れることができて、大変満足でした。次回は、小泉八雲が埋葬されている「雑司ヶ谷霊園」を訪れてみたいと思います。

■ところで、小泉八雲に関心を持つようになったのには、2つのきっかけがあります。一つは、死生観の研究の関連です。小泉八雲が、日本人の祖霊観を深く理解した時のエピソードをエッセーの中に書いているのです。このことは有名な話しなのですが、そのとを私はある研究者の文献で知りました。それから、小泉八雲のことが気になり始めました。もう一つは、義理の父から、「中学校の時の国語の教科書に、小泉八雲の『松江の朝から』という文章が載っていたのだが、どうしたらそれを読めるのか調べてもらえないか」と頼まれたことです。この2つがきっかけとなり、松江で小泉八雲をテーマに(偲んで)散策もしてみました。今回は、そのようなことも思い出しながらの新大久保での「聖地巡礼」でした。

■新大久保「Kai-Wai散策」した後は、建築家の玉井一匡さんも合流して、アジアンタウンに移行しつつある現場を見学ということで、ネパール料理店で夕食をとりました。お客さんの8割ほどがおそらくネパールの方達だったと思います。リトル・ネパール…まではいかないけれど、自分が海外にいるような感じがありました。masaさんと玉井さんは、お酒をお飲みになりませんが、私は生ビールをいただきながら、ちょっと辛いネパール料理を堪能しました。ネパールの餃子を、momoというそうです。その餃子と、蕎麦がき&3種類のカレーをいただきました。数時間ほどの間でしたが、新大久保を楽しむことができました。昔は、こうやって東京のあちこちを歩いていたんですけどね。歳をとって、忙しくなって、そんなことはできなくなりました。料理の写真ですが、「写真欲」よりも「食欲」が優先してしまったので…ご容赦を。

■最後は、ちょっとオマケです。新大久保にある「ドンキホーテ」。カタカナよりもハングルの方が大きいことに注目です。この辺り、新大久保らしい。もう一つは軍艦アパートと呼ばれるマンションです。渡邊洋治さん設計です。現在の正式の名称は「GUNKAN東新宿ビル」というようです。渡邊洋治さんは陸軍船舶兵出身だからでしょうか、全体が軍艦のイメージです。1970年竣工ということで、老朽化し解体…という話しもあったようですが、現在はリノベーションされています。こちらのブログ、内部の状況がわかります。ご覧いただければと思います。

「ミュシャ展」国立新美術館

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、土曜日は、岩手県立大学総合政策学部3期生の同窓会、昔の同僚の先生方との再会、お世話になった居酒屋「三鶴」への訪問と、「呑み」が続きました。ほとんどビールだっので、それほどダメージはありませんでしたが、翌朝、日曜日の朝は若干の二日酔い。せっかく早朝の盛岡の街をランニングしようと、シューズやランニングウェア等用意していったのですが、結局、走ることができませんでした。残念。仕方がないので、朝食を済ませて東京に向かいました。せっかく岩手県まで行くのだから、帰りは東京で寄り道をすることにしたのです。乃木坂にある「国立新美術館」で開催中の「ミュシャ展」を観覧してきました。翌日の5日(月)が最終日。最終日の一日前ということもあり、ものすごい数の人たちがこの美術館に押し寄せていました。

■今回の「ミュシャ展」、レシーバーで解説を聞きながら観覧したので、ミュシャの作品「スラヴ叙事詩」が描かれた時代背景、そして作品の意図等が大変よく理解できました。2時間以上並んだ甲斐がありました。写真は、撮影を許されている展示室のものです。上の作品が「聖アトス山」、下の作品が「スラヴ民族の賛歌」です。私だけなのかもしれませんが、スラヴ民族の歴史ってよく知りませんでした。高校で世界史を学びますね。その中では、スラヴ民族を支配した国々、大国の歴史については学ぶわけですが、支配された側の歴史を学ぶことがほとんどなかったように思います。今回は、ミュシャの作品を通して改めて、スラヴ民族(スラヴ系言語を話す人びと)の大きな歴史の流れを知ることになりました。また、第一次世界大戦後、チェコスロバキア共和国として独立し、ヨーロッパの一国となった時、国民の関心は、ミュシャが願った「スラヴ民族の復興」や「汎スラヴ主義」という考え方とは異なる、「ヨーロッパ」や「近代国民国家」に向かっており、「スラヴ叙事詩」に対する評価も必ずしも高くなかった…等々、大変興味深く感じました。勉強になりました。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

■しかし、ものすごい長蛇の列でした。行列は美術館の建物の中から外に出て、ウネウネ、ウネウネとどこまでも続いていました。私は行列に並ぶことがあまり好きではありません。しかし、どうしても「ミュシャ展」を観たかったのです。美術館の外にでた行列は、敷地を埋め尽くしていました。暑い日差しの中での行列のためか、とうとう倒れる人も出てしまいました。自分も含めてですが、日本人の「ミュシャ」好きに驚きました。観覧した後、「お土産」をと思いましたが、「ミュシャ展」専用のショップはレジにたどり着くまで40分の行列ということで、諦めて地下のミュージアムショップで図録だけを購入しました。この図録、とても読み応えがあります。

NHKクローズアップ現代「小さな島の大きな決断~地方創生の現場から~」

■NHKの「クローズアップ現代」、新年度から新しい番組に変わるようですね。新しい番組がどのような内容なのか私は知りませんが、1993年から続いてきた国谷裕子キャスターの番組がNHKから消えてしまうことに、非常にがっかりしています。もったいない…。私は、勤務時間の関係で、なかなか放送を拝見することはできませんが、公式サイトにある「放送まるごとチェック!」は頻繁に拝見してきました。放送が一部動画で観ることができますし、放送内容が全てテキスト化されています。学生を指導する際にも、活用させてもらいました。国谷裕子キャスターが降板することで、この公式サイトも消えてしまうのでしょうね。もったいない…、非常にもったいないと思います。

■今日は、会議と会議の間の時間で、来年度の授業の内容を考えていました。その際にヒントにさせてもらったのが、クローズアップ現代の今年の1月13日に放送された「小さな島の大きな決断~地方創生の現場から~」です。こんな内容です。アンダーラインは、私が注目したところです。ぜひ「放送まるごとチェック!」でご覧いただきたいと思います。番組に登場された、青柳花子さん、その後も頑張っておられますかね〜。

“消滅”を回避し、自ら地域振興アイデアを絞り出せ-いま全国の自治体に、年度内を期限に総合戦略の策定が求められている。データに基づく人口ビジョンや具体的な雇用創出戦略が国に承認されれば、地方創生予算から助成を受けられる仕組みだ。現実には特効薬はなく「コンサルタント丸投げ案」も存在すると言われる中、新潟沖にある人口365人の孤島の挑戦が注目されている。新潟県粟島浦村(あわしまうら)は、衰退する漁業と観光民宿業を抱え、25年後には人口が180人まで減ると予測される典型的な消滅危惧自治体だ。いま、残った若者たちが島外協力者と10年先を見据えた「基幹産業の再生プロジェクト」に取り組む。横ならびの基準料金を定めた民宿ではない新しい宿の設立などを含む「若者提言書」の策定を進め、変化に前向きになれない村を粘り強く動かし始めた。総合戦略の提出期限が迫り、島民らが迎えた決断の日。地に足をつけた創生とはどうあるべきか、ある地域の奮闘を通じて考える。

■「放送まるごとチェック!」では、キャンスターの国谷さんが、コメンテータの山崎亮さんに以下の質問をされています。質問に対する山崎さんの答えが面白いですね〜。

●人口減少・将来の予測が厳しい島ならば、外から来た方のアイデアを歓迎するかと思いきや抵抗感が強かった その姿をどう見た?

「こういう強いつながりの中で、何かを動かしていこうと思う時には家族のような関係の中からどういうふうに、それを新しい方向へつむぎ直していくのかという事が大切になると思いますね。」●外から来た変化をもたらしてくれそうな人に対する不信感や本気度を問う気持ち 島の人々のその気持ちの背景にあるのは何か?

「その本気度を確かめたくなるという気持ちが湧いてしまうんだと思いますね。」●外から来た人が特別扱いされる事で、まなざしが厳しくなる そういう例もあった?

「我々が関わった当初はやはり、役場の人たちが外から入ってくる移住者ばっかりに優遇策を出しているんじゃないかという話をとてもよく聞きました。」●人間関係が濃密でいろいろな古いルールがある地域で理解を進め、本当の変化をもたらしていくには、どういうプロセスを踏んでいけばよい?

「誰かが持ってきたものをやろうという事ではない事。」「本人たちがこれをやるというふうに言い出したかどうかという事と、この人たちと一緒にやりたいと思えるような仲間を、ちょっと時間はかかるけれどもつくる事ができたかどうか。」●コンサルタントの阿部さんは40代までの移住者を中心に話し合いを重ねた その中での気づきや理解はどういうふうに生まれてくるもの?

「情報を知らないと、なかなか新しい発想が出てきませんので、これから島の人口はどれぐらいになるのか、それから、もし人口が減ってしまうんだったらどんなやり方があるのか、全国や世界の事例をみんなに知って頂く。」「要望や陳情型の意見ではなくて、提案・実行型の意見ですね。」●提案されたものが実行できるかは人間関係が大事だとおっしゃったが、どこを見ている?どういう人を見ている?

「人と人のつながりをどういうふうに作っていくのか、最初にそれを見て、そのあとつながった人たちが地域資源とどういうふうにつながると新しい事業が生みだされるのか?人と物の関係を見るのは、その次ぐらいかもしれないですね。」

■いろいろ指摘をされていますが、共感するところが多々ありました。地域づくりや地域活性化だけの問題ではなく、現在、自分が関わっている超学際的・実践的な研究プロジェクトと照らし合わせても、とても参考になります。

ひさしぶりの東京-「腐る経済」と「JEDI」-

■鳥取県には智頭町という自治体があります。岡山県と接する智頭町は、平成28年1月1日現在で、人口は7,523人、世帯数は2,746世帯です。小さな自治体です。とても厳しい状況に置かれています。総務大臣を務めたこともある増田寛也さんの「増田リポート」で有名になったのでご存知の方も多いと思いますが、増田さんが座長務める日本創成会議は「消滅可能性」自治体として896の自治体の名前を挙げました。そのリストの中に、この智頭町も含まれているのです。外部から「消滅可能性」自治体などと呼ばれると、普通だとしゅ〜んとしてしまうわけですが、この智頭町は違うのです。以下をお読みください。智頭町の町長さんのメッセージです。

私たちがやっている地域活性化の取り組み

産業の衰退や人口減少を嘆くだけでは何も始まりません。私たちの町は全国的にも珍しいチャレンジを通じて町の活性化に取り組んでいます。

●「森のようちえん」が全国的に注目されています

●日本で唯一の「疎開保険」で都市部からの疎開を受け入れています

●「森林セラピー」で現代のストレス社会をサポートしていきます

●田舎の家に泊まる「民泊」が体験できます「森のようちえん」は園舎のない幼稚園です。自然環境の中で子どもを育てることで、子どもが持っている感覚や感性を信じ、引き出すことをコンセプトとしています。また、大きな自然災害などに遭われた場合に、1日3食7日分の宿泊施設を提供するという日本で唯一の町の取り組みが「疎開保険」です。さらに、ストレス軽減をおこなう「森林セラピー」や、古き良き田舎のありのままの生活を、実際に生活している住民の中に入って楽しんでいただく「民泊」があります。そして、私たちは日本で最も美しい村連合の一員として、日本の古き良き文化や景観を守っていく取り組みをしています。

私たちを好きになって頂き、応援していただく仲間を増やすには「来ていただくこと」が大事だと考えました。

私たちの魅力は「来て、体験していただくこと」によってお伝えできると考えました。だからこそ、従来型の返礼品ではない、新しい「体験型のふるさと納税」を作りました。私たちの町の寺谷町長自らがガイドをするデラックスツアーを筆頭に、民泊体験、森林セラピーなど、智頭町を知っていただき、好きになっていただけるようなツアーを4つご用しました。ふるさと納税の税収は、さらなる町の魅力づくりに役立てていきます。町の持続可能な自主運営は、一般財源の確保が重要です。このふるさと納税によって、私たちのよりよい町の運営を応援していただけたら、これほど嬉しい事はありません。

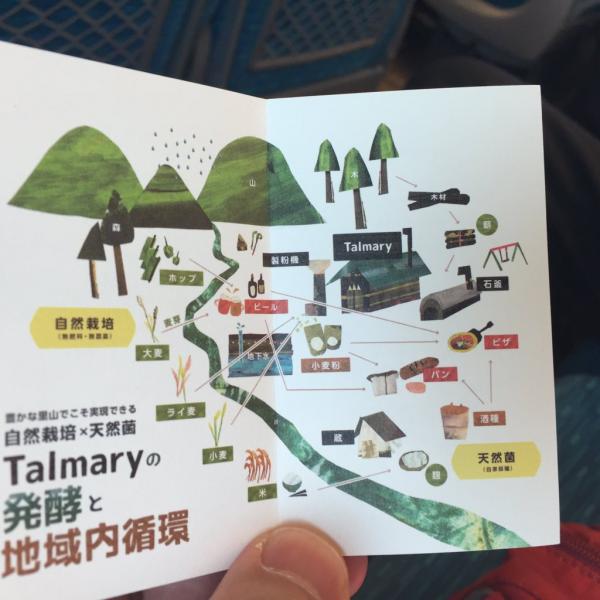

■とてもユニークな過疎対策の取り組みですね。うちの学生を連れてこの智頭町にも行ってみたいという気持ちにもなります。ところで、どうして智頭町のことを調べてみたのかというと、実は、鳥取県の智頭町で不思議なパン屋を経営されているご夫婦、渡邉格(いたる)さんと麻里子が東京に来られる、そして青山ブックセンターでトークショーを開催されるということを、その青山ブックセンターに勤務している作田祥介くんに教えてもらったからです。渡邉格さんと麻里子さんは、「タルマーリー」という天然酵母菌のパン屋さんを経営されています(お店の名前は、格・いたるの「タル」と、麻里子の「マーリー」から取ったとのこと)。さらに、渡邉格さんは、「タルマーリー」の経営が軌道に乗るまでのことを、『腐る経済』という本に書いておられます。これが非常に面白い本なのです。ということで、一昨日、東京まで行ってまいりました。

■この本の中には、あの『資本論』のマルクスや、「金本位制」ならぬ「菌本位制」などという言葉も登場します。渡邉格さんは、工業的に生産されたイースト菌ではなくて、それぞれの地域の環境の中にある天然の菌を使ってパンを作っておられます。これは非常に大変な作業なのです。その大変な作業を渡邉さんは、これまた大変苦労しながらやってこられます。しかし、同時に、そのことをとても楽しんでもおられるようにも見えます。資本主義の現代社会の中では、人はお金のために仕方なしに働くことになってしまいます。渡邉さんご夫妻は、仕事を楽しめる仕組みをご自分たちで作ってこられたのです。『腐る経済』の詳しい紹介はここではしませんが、是非、学生の皆さんにも読んでもらいたいなと思いました。30歳までなかなか思うように自分の人生を歩むことができなかった渡邉格さんが、パン屋として自分の生きる道を見出し、麻里子さんという良き伴侶に巡り合い、そして天然の菌でパン作りを始める…そのような格さんの若き日の人生の格闘もこの本には書かれています。この点も、学生の皆さんには興味深いのではないかと思います。

■ご夫妻の経営哲学である「腐る経済」のためには、そして目指しておられる地域内循環のためには、小規模だけど多様な生業をもつ方たちによる相補的なネットワークが必要になります。私には、過疎地域である(素晴らしい環境が残されている)智頭町で、町長が展開されているような過疎対策と、渡邊さんご夫妻の考え方がうまく繋がっているようにも思えました。東京から地方に移住して「腐る経済」を展開していくためには、人との出会い、ネットワークの形成と適切な規模の範囲での拡大…といったことが必要になります。そのあたりのことも、知りたいと思いました。

■一昨日は、午前中が大学での会議(学長会)、午後からは遺伝子組換え実験に関する会議と、いつものように会議の連続する日だったのですが、その後は15時台の新幹線に飛び乗り、前述の通り東京に向かいました。このタイミングで、是非、「タルマーリー」の渡邉さんご夫妻のお話しを聞いておきたい、聞いておくべきだと「直感的」に判断したからです。何かこの後に、面白い展開になりそうな気がしています。そうなったらいいなと思います。こうやって、「こうなったらいいのにな〜」と心の中で念じていると、いつか面白い出来事の方からやってきたりするのです。

■さて、せっかく東京に行くのだからと、しばらくお会いしていない方たちにも会っていただくことにしました。トークショーが終わった時には21時を過ぎていましたが、快くやってきてくださいました。建築家の玉井一匡さんと写真家の村田賢比古さんです。お2人とは、建築家の秋山東一さんをリーダーとする「JEDI」という活動で仲良くさせていただいてきた方たちです。「JEDI」とは「Japan Earth Divers Institute」のことです(活動の内容は、リンク先にある秋山さんの関連エントリーをご覧ください)。もちろん、「Star Wars」 の「 JEDI」 のことを強く意識しています。この活動の中では、私が一番若手になるのでないかと思います。2005年から始まったこの活動、2011年の3.11までは、けっこう活発に行われていました。私も、関西から参加させていただいていました。諸般の事情から、3.11以降、活動が停滞しています。そのため、親しくしたいただいた皆さんにも、なかなかお会いすることができません。今回は、玉井さんと村田さんに、無理を言って会っていただきました。ありがとうございました。写真のような笑顔の再会になりました。こうやって会ってくださる友人がいることを、とても幸せに思っています。お2人は、お酒を召し上がらないので、青山プックセンターの近くの定食屋さんで定食をいただきながら(私だけビールをいただきながら)、いろいろお話しをさせていただきました。短いですが、楽しい時間を過ごすことができました。心のなかもリフレッシュしました。

■今回の渡邉ご夫妻のトークショーのことを教えてくれた青山ブックセンターの作田くんとも、じっくり話しをしたかったのですが、今回はできませんでした。作田くんとの出会いも、少し不思議なものがありました。当初、私の心算では、一昨日の10日の晩に作田くんと一緒に酒を飲むつもりにしていました。そして翌日11日に、玉井さんや村田さんとお会いする予定にしていました。ところが、11日、大学で開催するシンポジウムに裏方としていなければならないことが判明したのです。そのシンポジウムのことは、次にエントリーしようと思います。

青山ブックセンター「パン・発酵・移住の話を聞こう。」

■facebookのお「友達」のお一人が教えてくださまいました。『田舎のパン屋が見つけた「腐る経済』」という本です。ずいぶん、変わったタイトルですよね。「腐る経済」。なにか不思議とてもです。普通の感覚だと、経済という仕組みは腐っては困ると思うからです。しかし、この「腐る」/「腐らない」という視点が重要なのです。普通は、腐らない方が価値があると思いますよね。しかし、筆者である渡邉格さんは、腐ることが大切だと考えます。渡邉さんご自身、随分、いろいろ悩んで生きてこられているように思います。今の社会に合わずに…というか、今の社会がおかしいと考えて、その行き着いた先が「腐る経済」なのです。ご自身の経験に基づいた洞察から、「腐る」ことこそが大切なのだという考えに至られたのです。

■以下は、amazonにあったこの本の紹介です。

どうしてこんなに働かされ続けるのか? なぜ給料が上がらないのか? 自分は何になりたいのか?――人生どん底の著者を田舎に導いたのは、天然菌とマルクスだった。講談社+ミシマ社三島邦弘コラボレーションによる、とても不思議なビジネス書ここに刊行。「この世に存在するものはすべて腐り土に帰る。なのにお金だけは腐らないのはなぜ?」–150年前、カール・マルクスが「資本論」であきらかにした資本主義の病理は、その後なんら改善されないどころかいまや終わりの始まりが。リーマン・ショック以降、世界経済の不全は、ヨーロッパや日本ほか新興国など地球上を覆い尽くした。

「この世界のあらたな仕組み」を、岡山駅から2時間以上、蒜山高原の麓の古い街道筋の美しい集落の勝山で、築百年超の古民家に棲む天然酵母と自然栽培の小麦でパンを作るパン職人・渡邉格が実践している。パンを武器に日本の辺境から静かな革命「腐る経済」が始まっている。【著者・渡邉格(わたなべ いたる)から読者のみなさんに】

まっとうに働いて、はやく一人前になりたい――。回り道して30歳ではじめて社会に出た僕が抱いたのは、ほんのささやかな願いでした。ところが、僕が飛び込んだパンの世界には、多くの矛盾がありました。過酷な長時間労働、添加物を使っているのに「無添加な」パン……。効率や利潤をひたすら追求する資本主義経済のなかで、パン屋で働くパン職人は、経済の矛盾を一身に背負わされていたのです。

僕は妻とふたり、「そうではない」パン屋を営むために、田舎で店を開きました。それから5年半、見えてきたひとつのかたちが、「腐る経済」です。この世でお金だけが「腐らない」。そのお金が、社会と人の暮らしを振り回しています。「職」(労働力)も「食」(商品)も安さばかりが追求され、その結果、2つの「しょく(職・食)」はどんどんおかしくなっています。そんな社会を、僕らは子どもに残したくはない。僕らは、子どもに残したい社会をつくるために、田舎でパンをつくり、そこから見えてきたことをこの本に記しました。いまの働き方に疑問や矛盾を感じている人に、そして、パンを食べるすべての人に、手にとってもらいたい一冊です。

■どうですか。面白そうでしょう。私は、この本をkindleで購入し、iPadで一気に読みました。この本の著者である渡邉格さんとパートナーの渡邉麻里子さんは、「タルマリー」というカフェを経営されています。渡邉格さん。お名前は「いたる」とお読みするようです。「いたる」さんの「タル」と、麻里子さんの「マリ」を合わせて「タルマリー」というのだそうです。本を読んでいて思いましたが、ご夫婦の信頼関係と行動力は素晴らしいものがあります。麻里子さんは、格さんの「腐る経済学」の熱烈な支持者のようです。二人の中から生まれてきた思想なのかな。それはともかく、この本を読むと、お二人で支えあっていることがよくわかります。さて、「タルマリー」では、天然酵母によるパンや地ビール、そして薪で焼くピザを販売されています(岡山県真庭市から、2015年には鳥取県智頭町に移転)。天然酵母にこだわる背景にある、渡邉さんの「腐る経済」の思想を、「菌本位制」と「地域内循環」というキーワードで説明されています。非常に刺激的です。どう生きていくのか、よく考えている暇も余裕もないまま、人生の選択を迫られしまっている学生の皆さんにも、ぜひ読んでみてほしいと思います。渡邉さんや麻里子さんの生き方から勇気をもらえるかもしれません。

■来月の10日の晩になりますが、東京の青山ブックセンターで、渡邉格さんとパートナーの麻里子さんが、「タルマリー」についてお話しをされるそうです。夜の19時から21時までの2時間です。東京は遠いわけですが、とても気になっています。このイベントが開催されることを、尼崎出身・東京在住の若い友人が教えてくれました。

■以下のリンクは、このイベントの紹介です。

パン・発酵・移住の話を聞こう。~鳥取県智頭町 自家製天然酵母のパンとビール、タルマーリーの挑戦~

【追記】 ■今日は深草キャンパスで終日研究部の仕事でした。他部署を回って意見をいただき、資料を読み込むうちに昼休みになりました。昼食は生協の学生食堂です。「ご飯SS」、「豚汁」、「ローストチキンソテー」、「ごぼうサラダ」、「鉄分たっぷり和え」、「白菜胡麻和え」。全部で717kcal。カロリーは少し多めですね。野菜量は225gと、1食にしてはしっかり摂れました。塩分は6.1gと多めですね〜…。野菜をたくさん食べようと和え物にすると、味付けで塩分を摂ってしまうようです。一番高いのは金額。738円。学食としては、高い。これは失敗です。

【追記】 ■今日は深草キャンパスで終日研究部の仕事でした。他部署を回って意見をいただき、資料を読み込むうちに昼休みになりました。昼食は生協の学生食堂です。「ご飯SS」、「豚汁」、「ローストチキンソテー」、「ごぼうサラダ」、「鉄分たっぷり和え」、「白菜胡麻和え」。全部で717kcal。カロリーは少し多めですね。野菜量は225gと、1食にしてはしっかり摂れました。塩分は6.1gと多めですね〜…。野菜をたくさん食べようと和え物にすると、味付けで塩分を摂ってしまうようです。一番高いのは金額。738円。学食としては、高い。これは失敗です。