「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」

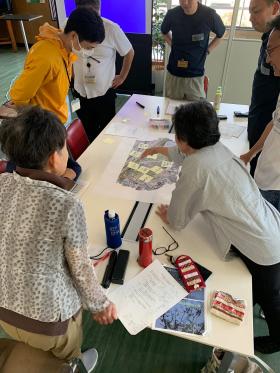

▪️今日の午前中、「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」というイベントに参加してきました。この安曇川の河辺林は、綾羽工業さんの敷地内にあります。ただ、人の手が入らず、この河辺林には、ものすごい数の鵜が巣を作っています。巨大なコロニーが生まれているのです。鵜の数が多すぎて、その糞が河辺林の植物に大きなダメージを与えているようです。また、近隣の住宅の皆さんも困っておられるとのことでした。

▪️今日は、このような河辺林の状況を調査をされてきた滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの研究員の方達を中心にプロの方達から、植物や生き物に関しての報告が行われました。糞害でダメージを受けながらも、たくさんの動植物が確認されていました。動植物の報告の後は、河辺林の航空写真を眺めながら、これからどんなふうに整備していくのか、夢を語り合いました。楽しかったです。水辺環境を活かして、木道を設置してはどうかとか、枯れた竹を竹チップにして再利用してみてはどうかとか、いろいろアイデアが出てきました。この河辺林を復活させる活動は、鵜が飛び立った秋からのようです。

生物多様性センターシンポジウム「ネイチャーポジティブへの挑戦」/龍谷大学吹奏楽部スプリングコンサート

▪️昨日は、午後から大宮キャンパスで龍谷大学の生物多様性センターが主催したシンポジウム、「ネイチャーポジティブへの挑戦-生物多様性の喪失は誰の問題で誰がどう解くのか」が開催されました。開催趣旨は以下の通りです。

私たちの生活は、さまざまな生き物たちが築くネットワーク=生物多様性に支えられていますが、開発や乱獲などの影響により、そのバランスが崩れつつあります。近年多くの企業・団体が生物多様性の保全や回復に関する取り組みを始めており、龍谷大学では2024年3月1日に「ネイチャーポジティブ宣言」を発出しました。

サステナビリティへの貢献が社会共通の喫緊の課題となった今、どのような「知の融合」が求められているのでしょうか? 本シンポジウムは、龍谷大学生物多様性科学研究センターで取り組む環境調査の報告や環境保全にかかる行政や企業の取り組み事例の報告、そして、産官学の多様な立場の登壇者によるパネルディスカッションで構成します。シンポジウムを通じて、ネイチャーポジティブを取り巻く現状について参加者と共に考え、新たな知の融合を目指す機会とします。

▪️このシンポジウムの中心人物は、先端理工学部の山中裕樹先生です。環境DNAという技術を使って琵琶湖の生物多様性を測定しておられます。データは、多くの市民がこの事業に参加して琵琶湖の湖水を一定のやり方で集めるのです。そういう意味では、形式としては参加型調査になっています。もっとも、私が考えるタイプの参加型調査ではありません。まあ、そのことは横に置いていて、前半では、6つの報告が行われました。山中さんの報告、シンクタンクの職員さんの報告、基金を運営する団体の常務理事さんによる報告、生物多様性に取り組む企業の社員さんによる報告、環境行政に取り組む公務員さんによる報告、博物館の学芸員さんによる報告です。聴衆は学生さんというよりも、民間企業からこられている方が多かったように思います。生物多様性に対する関心が高まっていることを実感しました。2番目に報告された株式会社地域環境計画の増澤直さんによれば、大企業では非常に関心が高いとのことでしたが、中小企業では、生物多様性に対していまいちピンとこられていないようでした。難しいですね。

▪️報告の後のパネルディスカッションは2つありました。1つは「生物多様性調査の価値とそのシステムの確立・維持について」、もう1つは「生物多様性データを基軸とした保全のための社会システムの構築に向けて」です。前半のパネルディスカッションは、私の理解では、こういうことなのかなと思います。

・社会のサステナビリティにとって生物多様性は不可欠である。すべての人にとって無視できない重要な問題である。

・そして生物多様性の状況を知るためには、科学的なデータに基づくしっかりした評価が必要である。そのような誰もが納得できる評価をどう生み出し、社会に対して示すことができるのか。

・環境DNAによる調査は、継続してデータを保存していく必要がある。サンプルの湖水は冷凍して博物館の昆虫標本のように保存する。あとで保存していた湖水を分析することで、今はわからなくても、将来重要な知見が得られるかもしれない。

・生物多様性は非常に重要な社会課題であるにもかかわらず、マンパワーが足らない。いつまでも、ボランティアに頼っていてはいけないのではないか。

・研究資金、事業資金も足らない。営利企業にどう働きかければ投資をしてもらえるのか。

▪️乱暴なまとめですが、だいたい、こんな感じかなと思います。ただし、パネルディスカッションでは、簡単には知恵は出てきませんでした。それはそうですよね。皆さんの発言を聞いているとその難しさがひしひしと伝わってきました。こういうと叱られるかもしれませんが、どちらかといえば啓蒙的・啓発的で、かつトップダウン的な姿勢が、環境ガバナンスや環境自治を研究している私のような者からすると、とても気になりました。はたして、そのような姿勢で良いのか、私には疑問が残りました。後半のパネルディスカッションでは、どのような議論が行われたのでしょうか。残念ながら、最後までお聞きする時間がありませんでした。途中で退席させていただきました。

▪️というのも、このシンポジウムの後は、龍谷大学吹奏楽部のスプリングコンサートが大津市民会館で開催されたからです。昨年の年末に開催された定期演奏会以来、部員の皆さんの演奏を聞かせていただきました。12月で4回生が卒部して、新しい幹部の皆さんのリードのもとで開催された初めてのコンサートになります。龍谷大学吹奏楽部のファンのも皆さんがたくさんご来場くださっていました。最初の方は、龍谷大学附属平安高校の吹奏楽部の皆さんも混じって演奏されていました。素敵ですね。皆さん、実に楽しそうに演奏されていました。素敵な演奏をありがとうございました。

平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目のプレゼンテーションと選考会議

▪️昨日は、平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目の14団体の皆さんによるプレゼンテーションと選考会議が行われました。場所は、浜大津明日都の「大津市ふれあいプラザ」です。多くの団体の皆さんから活動報告をお聞かせいただき、毎年のことながら、選考委員としてとても勉強になりました。また、いくつかの団体のお話をお聞きして、とても元気が出てきました。これからの世界、先行きの見えない暗い世の中なのですが、そのような中でも「うん、そうだよね」と未来に希望を持てるようなお話でした。ありがとうございました。いくつか感想を。

▪️「伊吹山三合目 豊かな植生を守る獣害防止金属柵設置事業」は、行政と連携しながら活動されていますが、鹿の獣害から貴重な植物を守るために金属柵を設置したいと、その費用だけに特化した申請を夏原グラントにされています。夏原グラントの一般助成は3年間になりますが、2024年から3年計画で、これまでの化繊のネットを金属柵に取り替えていかれます。すごくわかりやすい、そして緊急度の高い取り組みだと思います。

▪️それから、京都の北にある京北町での「21くろやま塾の活動」。この取り組みも素敵だなと思いました。30年近く続いているとのこと。そうすると、子どもの頃に参加していた方が、京北町ではなく京都市で暮らしていても、イベントの時には子どもを連れてやってこられるのだそうです。また、Iターンの人たちも増えてきているようです。そして、夏原グラントの助成を受けたことで、活動そのものを多くの皆さんに知っていただき、社会的信用も増して、自分たちの事業を計画的に行うことができるようになったというのです。助成を受けることで、団体としてエンパワーメントされたわけですね。

▪️もうひとつは、「地域のみんなで『十禅寺川いきもの調査隊』」という取り組みです。十禅寺川というの、草津市内を流れる川です。生き物大好きな一人のお母さんが、ママ友3人を誘ってチームを作り、暮らしている地域の十禅寺川で、地域の子どもたちと一緒にいきもの調査をやっておられます。生物の研究をする大学院生、環境教育の専門家、博物館の学芸員といった専門家のサポートも受けておられます。いきもの調査だけでなく、ゴミ拾いも行うので、地域の方たちも喜ばれていると言います。生き物観察と合わせて参加者が清掃活動を行うことで、安心して川に入ることができる環境づくりを行っておられるのです。面白かったのは、比較するために甲賀市の棚田に行った時のことです。生物相が違うということよりも、棚田に関わる地元の大人の皆さんと、自分たちが暮らす地域の大人との違いに、お子さんたちが驚かれたということです。棚田の保全に取り組んでおられますから、市街地との差が出てくるのでしょう。でも、「十禅寺川いきもの調査隊」の調査結果が、地域で広く共有されると、身近な河川である十禅寺川に関心を向ける方達が増えてくるかもしれません。一般に、人びとが関心を失った環境から、劣化していく傾向が高まります。この活動がどのように成長していくのか、楽しみです。

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(2)

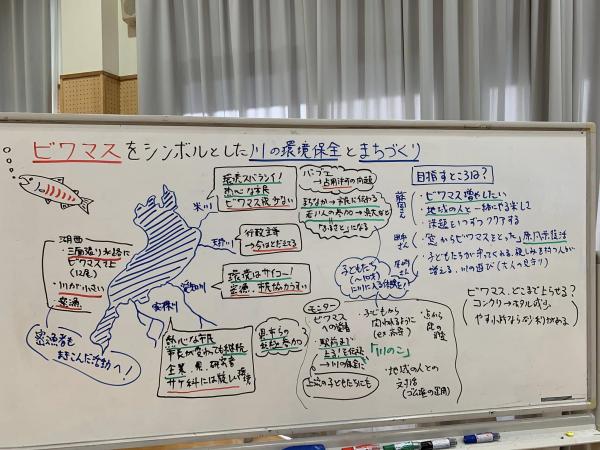

▪️2月15日に開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」について投稿しました。その投稿では、当日の様子をお伝えしただけです。投稿の題名にも(1)と書いたように、その続きの(2)を投稿しなくてはと思いつつ、なかなか…でした。ということで、今回(2)です。当日は、野洲市で取り組まれた「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」からの報告と、長浜市で取り組まれた「長浜まちなか地域づくり連合会」の2つの活動報告の後、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。この投稿では、その意見交換会の時のことを報告したいと思います。

▪️この意見交換会の司会を務められたのが、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で、野洲川での活動の中で頑張って取り組まれてきた佐藤祐一さんです。トップのホワイトボードは、佐藤さんが司会をしながら、コメンテーターやフロアの皆さんの意見を、丁寧に書いていかれました。これがあるから、当日の意見交換の様子を思い出せます。

▪️当日、コメンテーターとして並ばれたのは、次の3人の方達でした。まず、元滋賀県水産試験場の場長をされていた藤岡康弘さん。淡水魚の専門家です。県内の河川でビワマスを俎上させたいという地域住民の皆さんの活動を応援されています。今から四半世紀ほど前には、藤岡さんとは、滋賀県立琵琶湖博物館に学芸職員として勤務していました。一緒な、中国の洞庭湖のある湖南省にも一緒に出張しました。懐かしい思い出です。二人目の方は、長浜まちなか地域づくり連合会・長浜市地域活力プランナーの田中省吾さん。米川を中心としたまちづくりの活動をされています。長浜市の旧市街地を流れる米川を、ビワマスが俎上する川にしたいと、まちづくりの活動の一環として頑張っておられま。三人目は、そのよう市民活動を応援する長浜市役所の職員である尾崎栄治さかです。長浜まちづくりセンター所長をされています。

▪️進行役の佐藤さんは、それぞれの方に、活動で目指すところはどこにあるのかと尋ねられました。藤岡さんは、専門家の立場から端的にビワマスを増やしたいからというのが最初の目標になりますが、それ以外にも、頑張って取り組んでおられる市民の皆さんと一緒に活動すること自体が楽しいと言っておられました。この「楽しい」という感覚、とても大切なことかなと思います。市民が自分たちの活動を「楽しい」というのはよくあるわけですが、専門家が「楽しい」という気持ちを持てるのって素敵なことだなと思うんですよね。ビワマスに対する考え方やスタンスは違っていても、一緒に活動をすること自体を楽しまれているわけです。最後は、ビワマスが俎上し産卵できるような川づくりをしていくために、地域の皆さんと課題をひとつひとつクリアしていくことの大切さについても述べておられました。藤岡さんのように、そして司会の佐藤さんもそうですが、地域の皆さんに気持ちのあり方に寄り添っていく姿勢が素敵だなと思うのです。

▪️二人目は、田中省吾さんです。田中さんの心の中には、原風景としての米川があり、そのような原風景としての米川を復活させることの中に、以前の投稿の中にも書きましたが、「かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、『ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや』ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです」。そういう意味でビワマスはシンボル的な魚であるわけです。米川では、ビワマスの俎上や琵琶湖へ下る稚魚が確認されています。

▪️三人目は、尾崎さんです。大人たちの見守りの中で、もっと子どもたちが米川で遊ぶようになってほしいと考えておられます。10歳までに川に入って遊ぶ体験が必要だとお考えです。そうすることで、川に対する感性を知らず知らずのうちに養っていき、自分たちが暮らす地域の米川のことが気になる、大切にしたいという気持ちが自然に出てくるような大人に成長してくれたら…ということのようです。米川では、さまざまな団体により多種多様な活動が行われているようですが、市民の中には、下水道が普及する以前の生活排水が流入していた時代の記憶があり、米川に入ろうという気持ちになれない方もおられるようです。しかし、現実には美しい水質の川になっているのです。佐藤さんによれば、コアユも俎上するようです。別の地域であれば、そのコアユを市民が喜んで捕まえて食べるのにな…と不思議がっておられたことが印象に残りました。まあ、だからこそ、大人の見守りの中で、子どもたちが遊ぶ地域文化を取り戻す必要があります。

▪️この意見交換会のテーマは、滋賀県内の「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくり」です。環境保全だけでも、まちづくりだけでもないところが非常に大切かなと思っています。この両方があって、自分が暮らす地域と関わる身近な環境である河川のことを、いろんな側面から心配して、「自分事」として感じることができるわけですから。そして「自分事」として感じるために人びとを引き寄せてくれる存在が、今回の場合はビワマスなのです。ということで、各地の河川の状況を藤岡さんが中心になって整理してくださいました。

▪️野洲市の家棟川では、熱心な市民が中心になって活動しており、市長が交代しても事業が継続されて、行政も応援してくれているようです。そして、そのような活動を県や専門家や地元にある企業も応援や参加をされているとのことでした。佐藤さんや藤岡さんも、そのような専門家ということになります。ただし、藤岡さんによれば、ビワマスは俎上しているものの、河床が粘土のところが多く、ビワマスのようなサケ科の魚には厳しい条件のようです。玉砂利が必要なのです。ということで、この家棟川の活動では、活動の中で砂利を入れてビワマスが好む産卵床を作っているようです。

▪️2番目は愛知川です。下流では、彦根市と東近江市の境界を流れる大きな川です。藤岡さんによれば、その愛知川の支流にたくさんのビワマスが俎上しているというお話でした。しかし、この愛知川では市民の存在が希薄なのと、そのためでしょうか、密猟が多いとのことでした。昔は、地域の食文化として、産卵期に俎上してくるビワマスを獲って「マス飯」等の郷土料理にして食していたわけですが、現在は、そのような行為は密漁として罰せられます。また、愛知川は家棟川とは違い大きな川ですので、人の目が届きにくいのかもしれません。また、家棟川のように市民が俎上するビワマスを目視で確認したり、産卵後、死んだビワマスの中に残った卵の数を確認したりと、調査とパトロールが同時に行われています。これは大きいと思います。

▪️3番目は、米原市の天野川でも、かつてはビワマスを保全する取り組みが行政主導で行われていたようですが、市長が交代することで、その事業が立ち消えになってしまいました。4番目は、この意見交換会にも参加されている米川になります。藤岡さんによれば、サケ科のビワますには最高の環境なのだそうです。しかも、熱心な市民の参加があります。あとは、ビワマスをどう増やしていくかということのようです。

▪️フロアからは、湖西地域の河川についいても報告がありました。お住まいの近くを流れる川は3面コンクリート張りなのにビワマスが俎上している。すぐ近くの川は自然度が豊なのに…。どうしてなんだろう?というご指摘でした。また、密漁との自覚があまりないまま、地域の文化の延長線でビワマスを捕獲する人がおられるようです。ご近所の知り合いだったりすると、「それは密漁ですよ!!」というふうには言いにくいですよね。確かに…。でも、藤岡さんからは、「そのような密猟者も巻き込んだ活動にしていってはどうですか!!」とのご意見がありました。なるほど!!のご意見ですね。「食べる楽しみから、俎上するビワマスを増やしていく楽しみへ」シフトしていってもらえたら、というわけです。食べるのは、地域の漁師さんが琵琶湖で獲ったビワマスを購入してありがたくいただくということになります。

▪️フロアには、家棟川の活動に参加されているモニターさんたちも出席されていました。モニターさんのご意見ですが、プロジェクトに参加することでビワマスに対する愛着が相当強まったようです。参加できたことを、心の底から喜んでおられることがよく理解できました。そして、自分たちが努力してきた結果、ビワマスがJR野洲駅を超えるあたりまで俎上していることが確認できたというのです。そういった市民活動の努力が、結果として、俎上するビワマスの数が増えたり、河口から遠く離れたところまで俎上しているとか、そういう「努力の見える化」が起こるとさらに活動に対する強い動機付けが生まれますよね。そういう良い循環が市民活動の中で生まれてくることは、一般論としても、とても大切なことだと思います。

▪️でも、良いことばかりではありません。困ったことも起きます。家棟川の場合も、最初は、河川管理者(滋賀県)は理解がなかったといいます。もちろん、今では、河川の生物多様性にも配慮するわけですが、基本は治水です。かつて洪水が発生したような地域であれば、魚道のような構造物を置いたら、大雨の時に大変なことになるということを危惧することになります。簡単には認めてくれません。家棟川の場合もそうです。しかし、前の投稿にも書きましたが、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのでしょう。そして、とうとう、行政の予算の中で、魚道が本設されることになったのです。

▪️家棟川の支流には、ゴムで作られた小さなダム、ゴム引布製起伏堰(ゴムひきぬのせいきふくぜき)が設置されているようです。そのゴム性の小さなダムにビワマスが果敢に挑戦しているようなんですが、飛び越すことができません。ゴムの弾力に跳ね返されています。たまたま、大雨が降って、このダムが萎んだ時にビワマスは俎上したというようなお話でした。なんのために、ゴム性の小さなダムが設置されているのか。夏は農業用水、冬は防火用水のためなのだそうです。ビワマスのことを思うと、この地域の関係者の皆さんと、ある種の利害対立が存在するわけですが、時間をかけて相互の理解(否定ではなくて)深めていくと、先ほどの魚道のようにローカルルールを作り上げることができるかもしませんね。

▪️家棟川の場合は、周りには農地が多いわけですが、長浜市の米川の場合は、川が長浜市の旧市街の中を流れています。その米川で 「バーブ工」といって、川の流れに対して、河岸から上流側に向けて突き出して土嚢等を設置して、流れに運ばれてくる砂を溜めて寄り洲を作るような小さな自然再生を行ったところ、河川行政から厳しく指導(お説教)を受けたというのです。私はよく分かりませんが、家棟川とは事情が違って。かつては水害の被害にも遭われた地域ともお聞きしました。治水に関しては敏感なのかもしれません。しかし、時間をかけて、家棟川のように河川管理者からの信頼を獲得していただきたいなあと思います。この点については、滋賀県庁の河川局の局長さんとも、フォーラムが終了した後、少しお話をすることができました。滋賀県の環境に関わるさまざまな事業で、地域住民(県民)と行政の距離が縮まり、「異質な他者」同士であっても、それぞれが何を大切にしているのかの理解が深まり、「異質な他者」同士の間にある壁が低くなってきているのではないでしょうかね。そのような気がしています。

米川ビワマスプロジェクト「米川ビワマス大調査!」

▪️長浜市には、市が経営する「さざなみタウン」という施設があります。「長浜まちづくりセンター」「長浜市立長浜図書館」「長浜市地域福祉センター」「ながはま市民協働センター」から構成される「ながはま文化福祉プラザ」と、「長浜商工会議所」や「長浜ビジネスサポート協議会」などが開設している「長浜商工会議所・長浜ビジネスサポートセンター」の2つの建物からなる複合施設です。長浜市のまちづくりの拠点のような施設なのでしょうか。

▪️先日の土曜日、野洲市で開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」では、この施設の中に事務所のある「ながはま文化福祉プラザ室長」、「長浜まちづくりセンター所長」、 市民活躍課担当課長を勤めておられる尾崎栄治さんとお会いすることができました。その尾崎さんに、ご縁をいただいたことを感謝するためメールをお送りしたところ、返信をいただきました。そして、その返信で、長浜市の米川でのビワマスをシンボルとした街づくりの活動がよくわかるサイトのことを教えていただきました。さざなみタウンのサイトの中で紹介されています。米川に遡上するビワマス関連の動画が満載です。皆さんもぜひ、ご覧ください。ビワマスが、環境アイコンとして様々な人びとの関心と気持ちをグッと引き寄せていることがわかります。

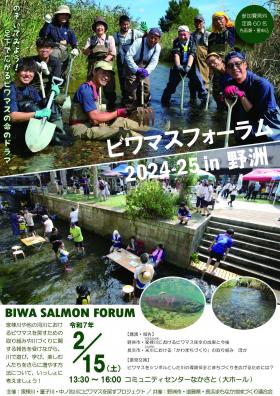

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(1)

▪️昨日は、野洲市で開催された「ビワマスフォーラム」に参加しました。参加してとてもよかったと思っています。前半は、いろんな方達が横につながって、野洲市の家棟川にビワマスが遡上して産卵できるようにしてきた取り組み。いろんな方達とは、市民団体や自治会、企業、専門家、行政の皆さんです。これらの皆さんが2015年に「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」を結成されました。具体的な取り組みですが、川の途中にある落差工に魚道を設置し、河床に砂利を入れて耕し、ビワマスが産卵しやすくして、加えて、産卵期は密漁がないようにパトロールをしながら、産卵にやってくるビワマスの数を数え、死んだビワマスは回収して、お腹の中に残った卵の数を一粒一粒数えてデータをとる…そういう地道な活動を、市民や家棟川の近くにお住まいの地域住民の皆さんがモニターとなって観察するのです。

▪️ちなみに、落差工とは、「急な勾配を緩くし水の流れを弱め河床の安定を図るため、河床に落差を設ける横断工作物」のことです。そのような落差工があるとビワマスは遡上できません。ですから、試行錯誤しながら、まずは手作りの仮設魚道を作って設置しました。なかなかうまくいきません。ということで、翌年は、魚道が遡上しやすいような工夫を加えました。おそらく、よく観察された結果だと思います。そして、その次は行政の支援の元で、その手作りの魚道をそっくりそのまま金属でつくりました。しっかりした魚道になりました。これだとビワマスが遡上したようです。

▪️ところで、この家棟川は一級河川で河川管理者は滋賀県、具体的には南部土木事務所になります。こういった構造物を置くことには、河川行政は非常に難色を示します。河川を管理する立場ですから、洪水等が発生する原因にならないように厳しく管理しているのです。最初からすんなり仮設魚道の設置が認められたわけではありません。むしろ、その逆かもしれまん。しかし、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのではないでしょうか。そして、2023年には、仮設ではなく、金属で作った仮設のものとそっくり同じ形のものが本設魚道が、落差工のど真ん中につくられました。素晴らしいことです。

▪️このあたりのこと、行政と民間団体であるプロジェクトの皆さんとの間にパートナーシップが着実に生まれてきたと言い換えることができるのかもしれません。それぞれの言い分をまずはしっかり聞いて、その上で粘り強くコミュニケーションを継続していくことが大切です。こういうことが、窓口や担当者の主観で進むのではなく、をこの家棟川での双方の経験をベースに、県庁の組織の中でしっかりとした仕組みにしていってほしいです。実際、おそらくそういう方向で進んでいくのだろうなと思っています。そして、身近な河川との周囲の人びととの関係がさらに濃くなってほしいと思います。関係が希薄になるところから、環境は劣化していく可能性が高まってしまいます。大切なポイントです。

▪️そしてもうひとつは、長浜市の米川でのまちづくりの取り組みの中で、ビワマスが遡上できるようにしていきたいという取り組みになります。「長浜まちなか地域づくり連合会」の取り組みです。下水道が敷設される前、長浜市の中心市街地を流れる米川は大変汚れていたといいます。汚れた環境に人は振り向きません。身近な河川であっても、そこには社会的な距離が生まれてしまいます。そこで、米川では市民による河川清掃の取り組みも行われてきました。最近は、水質も大変良くなり、ここで米川と地域の人びとをつなぎ、米川を灰水として地域の人と人がつながっていくさまざまな活動が行われています。昨年は、「米川よろず会議」という団体が、「第16回 全国いい川・いい川づくりワークショップ in 白山手取川」で、みごとにグランプリを受賞されたそうです。

▪️そのような活動の中で、ビワマスのことが関係者の間で話題になりました。かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、「ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや」ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです。ビワマスの稚魚も見つかっていたという話だったように思います。そしてビワマスに関しては先輩にあたる「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」の皆さんと交流を始められたのです。素敵な話しですね。行政が何かお膳立てをして、そこにまるで動員されるかのように環境保全活動が始められる…というのとは全く違っています。もちろん、河川のことですから行政も関ってはきますが、民間の力でという点が非常に大切だと思います。そのような力を引き出す力がビワマスにはあるのです。このような動物のことを「環境アイコン」と呼ぶ専門家もおられますが、環境アイコンとしてのビワマスを通して野洲市と離れた長浜市でも活動が連携されているのです。素敵だと思います。

▪️2つの取り組みの報告の後は、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。進行は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で家棟川の活動にも深く関わっている佐藤 祐一さんです。この意見交換の内容については、べつも投稿で少し詳しく説明したいと思います。このブログは、基本、個人的な新編雑記のようなものなのですが、今日はやっとタイトルにふさわしい内容になりました。下の写真は、後半の司会進行をされていた佐藤さんが、コメンテーターの皆さんが大切な発言をされるたびにホワイトボードに書かれたものです。面白いですね。

▪️昨日は自宅の車が使えなかったこともあり、電車での移動になりました。最寄駅のJR野洲駅からもちょっと距離があるからどうしようかなあと思っていました。タクシーでも結構な金額がかかりそうでした。片道1時間ほどですかね。今は自宅にこもって仕事をすることが多いので、もっとウォーキングをしなくてはいけないし、歩こうかと思っていましたんですが、辻村耕司さんと辻村琴美さんのご夫妻が、野洲駅と会場との間を往復してくださいました。ありがとうございました。助かりました。

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(1)

▪️昨日は、野洲市で開催された「ビワマスフォーラム」に参加しました。参加してとてもよかったと思っています。前半は、いろんな方達が横につながって、野洲市の家棟川にビワマスが遡上して産卵できるようにしてきた取り組み。いろんな方達とは、市民団体や自治会、企業、専門家、行政の皆さんです。これらの皆さんが2015年に「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」を結成されました。具体的な取り組みですが、川の途中にある落差工に魚道を設置し、河床に砂利を入れて耕し、ビワマスが産卵しやすくして、加えて、産卵期は密漁がないようにパトロールをしながら、産卵にやってくるビワマスの数を数え、死んだビワマスは回収して、お腹の中に残った卵の数を一粒一粒数えてデータをとる…そういう地道な活動を、市民や家棟川の近くにお住まいの地域住民の皆さんがモニターとなって観察するのです。

▪️ちなみに、落差工とは、「急な勾配を緩くし水の流れを弱め河床の安定を図るため、河床に落差を設ける横断工作物」のことです。そのような落差工があるとビワマスは遡上できません。ですから、試行錯誤しながら、まずは手作りの仮設魚道を作って設置しました。なかなかうまくいきません。ということで、翌年は、魚道が遡上しやすいような工夫を加えました。おそらく、よく観察された結果だと思います。そして、その次は行政の支援の元で、その手作りの魚道をそっくりそのまま金属でつくりました。しっかりした魚道になりました。これだとビワマスが遡上したようです。

▪️ところで、この家棟川は一級河川で河川管理者は滋賀県、具体的には南部土木事務所になります。こういった構造物を置くことには、河川行政は非常に難色を示します。河川を管理する立場ですから、洪水等が発生する原因にならないように厳しく管理しているのです。最初からすんなり仮設魚道の設置が認められたわけではありません。むしろ、その逆かもしれまん。しかし、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのではないでしょうか。そして、2023年には、仮設ではなく、金属で作った仮設のものとそっくり同じ形のものが本設魚道が、落差工のど真ん中につくられました。素晴らしいことです。

▪️このあたりのこと、行政と民間団体であるプロジェクトの皆さんとの間にパートナーシップが着実に生まれてきたと言い換えることができるのかもしれません。それぞれの言い分をまずはしっかり聞いて、その上で粘り強くコミュニケーションを継続していくことが大切です。こういうことが、窓口や担当者の主観で進むのではなく、をこの家棟川での双方の経験をベースに、県庁の組織の中でしっかりとした仕組みにしていってほしいです。実際、おそらくそういう方向で進んでいくのだろうなと思っています。そして、身近な河川との周囲の人びととの関係がさらに濃くなってほしいと思います。関係が希薄になるところから、環境は劣化していく可能性が高まってしまいます。大切なポイントです。

▪️そしてもうひとつは、長浜市の米川でのまちづくりの取り組みの中で、ビワマスが遡上できるようにしていきたいという取り組みになります。「長浜まちなか地域づくり連合会」の取り組みです。下水道が敷設される前、長浜市の中心市街地を流れる米川は大変汚れていたといいます。汚れた環境に人は振り向きません。身近な河川であっても、そこには社会的な距離が生まれてしまいます。そこで、米川では市民による河川清掃の取り組みも行われてきました。最近は、水質も大変良くなり、ここで米川と地域の人びとをつなぎ、米川を灰水として地域の人と人がつながっていくさまざまな活動が行われています。昨年は、「米川よろず会議」という団体が、「第16回 全国いい川・いい川づくりワークショップ in 白山手取川」で、みごとにグランプリを受賞されたそうです。

▪️そのような活動の中で、ビワマスのことが関係者の間で話題になりました。かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、「ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや」ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです。ビワマスの稚魚も見つかっていたという話だったように思います。そしてビワマスに関しては先輩にあたる「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」の皆さんと交流を始められたのです。素敵な話しですね。行政が何かお膳立てをして、そこにまるで動員されるかのように環境保全活動が始められる…というのとは全く違っています。もちろん、河川のことですから行政も関ってはきますが、民間の力でという点が非常に大切だと思います。そのような力を引き出す力がビワマスにはあるのです。このような動物のことを「環境アイコン」と呼ぶ専門家もおられますが、環境アイコンとしてのビワマスを通して野洲市と離れた長浜市でも活動が連携されているのです。素敵だと思います。

▪️2つの取り組みの報告の後は、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。進行は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で家棟川の活動にも深く関わっている佐藤 祐一さんです。この意見交換の内容については、べつも投稿で少し詳しく説明したいと思います。このブログは、基本、個人的な新編雑記のようなものなのですが、今日はやっとタイトルにふさわしい内容になりました。下の写真は、後半の司会進行をされていた佐藤さんが、コメンテーターの皆さんが大切な発言をされるたびにホワイトボードに書かれたものです。面白いですね。

▪️昨日は自宅の車が使えなかったこともあり、電車での移動になりました。最寄駅のJR野洲駅からもちょっと距離があるからどうしようかなあと思っていました。タクシーでも結構な金額がかかりそうでした。片道1時間ほどですかね。今は自宅にこもって仕事をすることが多いので、もっとウォーキングをしなくてはいけないし、歩こうかと思っていましたんですが、辻村耕司さんと辻村琴美さんのご夫妻が、野洲駅と会場との間を往復してくださいました。ありがとうございました。助かりました。

滋賀県での小さな自然再生

▪️もう20数年まえのことになりますが、岩手県の県庁所在地である盛岡市に暮らしていました。今もそうだと思うのですが、秋になると北上川を200km以上も泳いで遡上してきたサケが、北上川の支流である中津川で産卵を行います。その頃になると、市民の皆さんは橋の欄干から川面を覗き込むのです。「ああ、今年もサケが遡上してきたね」って。海を回遊して再び、生まれた場所に帰ってくるサケを通して、身近な河川との社会的な距離がグッと縮まるわけです。そのような意味でサケは、シンボリックな魚でもあると思います。

▪️滋賀県、琵琶湖のばあいだと、それはビワマスになるのでしょうね。ビワマスもサケ科の魚ですが、琵琶湖が出来上がっていく長い長い歴史の中で、琵琶湖の中に閉じ込められた魚です。琵琶湖に流入する河川で産卵を行います。孵化した稚魚は成長しながら河川を下り、琵琶湖の水温の低い深さまで移動します。そして小魚を食べながら成長し、再び、生まれた河川に帰っていき、産卵を行うのです。

▪️というわけで、ビワマスには産卵のために遡上できる河川が必要なのです。ところが、主に治水のためだと思いますが、河川は作り変えられていきます。下水道のない頃は、場所によっては水質も問題なったのではないかと思います。そのあたり、正確なことがよくわかっていません(もっと勉強しなくちゃいけませんね)。そのようなビワマスがうまく産卵できない状況が続いてきた中で、再び、ビワマスが遡上してくる河川を取り戻したいと願う人びとがつながり、手作りの魚道を設置し(もちろん、河川を管理する行政とも交渉をして)、産卵しやすいように河床を耕す、そのような活動を始めたのです。

▪️琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、お仲間と一緒にそのような活動をされてきました。佐藤さんたちのビワマスを河川に取り戻そうとする活動は、琵琶湖に流入する他の河川に関わる皆さんにも素敵な刺激を与えているようです。そのような活動の成果の共有の場として「ビワマスフォーラム」が開催されます。今回で何回目かな。何度も開催されているように思いますが、2月15日に開催される今回のフォーラムでは長浜市の米川で長年にわたってまちづくりと環境保全活動に取り組まれてきた皆さんとの交流もあるようです。「長浜まちなか地域づくり連合会」の皆さんです。選考委員をしている平和堂財団・夏原グラントから助成を行なっている団体でもあります。

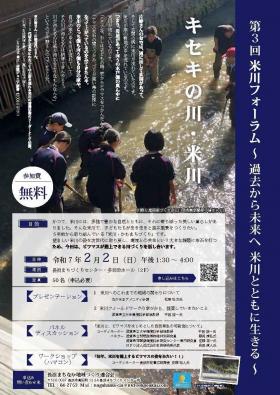

▪️夏原グラントの選考委員としても、こうやって助成をさせてもらった団体が、いろんな団体と横につながっていくことを、素敵だなと思っています。2月2日に開催される「長浜まちなか地域づくり連合会」主催による「第3回米川フォーラム~過去から未来へ 米川とともに生きる~」では、びわますが遡上してくる川づくりについて話し合われるようです。残念ながら、2日は予定が入っており参加できませんが、このフォーラムには佐藤祐一さんもパネルディスカッションでパネラーとして参加されるようです。

▪️このようなビワマスの遡上を復活させる活動は、もちろんMLGs(マザーレイクゴールズ)と深く関係する活動になるわけですが、同時に、世界農業遺産・琵琶湖システムとも深く関係しています。ということで、「ビワマスフォーラム」への参加、申し込みました。

生物多様性

▪️生物多様性に関する知り合いの研究者の皆さんのSNSへの投稿やネットニュースを読みました。おひとりは、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員をされている大塚泰介さん。NHKで放映された「プロフェッショナル仕事の流儀 一粒青々、己を込める 〜米農家 関智晴〜」を視聴して、その感想をfacebookに投稿されていました。以下が投稿です。公開されているので、シェアさせていただきます。

▪️番組の概要ですが、以下の通り。

幻の米がある。世界一を6度受賞し、通常の3倍以上の値をつけながら、その味を求め世界中から客が訪れる。生み出したのは関智晴(39)、かつてプロスノーボーダーとして活躍した異色の経歴を持つ。農家の長男に生まれながら農業に背を向け続けた過去。「いちばんやりたくない職業が農業だった」と語る男が、今農業にかける理由。米不足や温暖化、取り巻く状況が激変する中で「農業こそ最強」と言い切る農家の、青き革命。

▪️大塚さんが注目されたのは、「米の味を追求して有機栽培に舵を切り、その末においしい米がとれる田んぼが多様な生き物を育むことを発見した」という点です。番組の中で関さんは、ビジネスとして自分の商品=米の質を徹底して追求されてきました。有機農業や食の安心安全は、関さんにとって「目的」ではなく、美味い米を作るための「手段」であり、「生物多様性」もその結果だったということのようです。私はまだ番組を拝見していませんが、ぜひ拝見してみたいと思います。こちらは、ディレクターが書いた記事「ディレクターノート」。NHKプラスで12月4日まで配信されています。

▪️もうひとりは、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さんです。佐藤さんが地域の住民の皆さんと取り組んでこられたビワマスが俎上・散乱する川づくりの話がYahoo!ニュースになっていました。「ビワマスが帰ってきた! 手づくり魚道が生む『問い』と『対話』。地域が創る『小さな自然再生』の現場」という記事です。執筆しているのは、水ジャーナリストでアクアスフィア・水教育研究所代表の橋本淳司さんです。佐藤さんは、facbookの中で、これまでの一連の活動を記事にしてくださるジャーナリストはいないのかなと書いておられましたので、ちょうど良いタイミングだったと思います。

▪️記事の中では、家棟川(やなむねがわ)にビワマスが俎上できる魚道を地域住民と一緒に作っていく活動がどのように展開してきたのかを解説されています。以下は、記事からの引用です。

60年ほど前、ビワマスは産卵のために家棟川から中ノ池川を通り、JR野洲駅近くの祗王井川まで遡上していた。しかし、中ノ池川に2.9メートルの落差工ができた。落差工には、川底を階段状にすることで洪水のエネルギーを集中させ、エネルギーを減らす役割がある。だが、ビワマスが遡上するには大きな壁となった。

▪️この落差工については、このブログの中でも触れています。2014年12月16日の「ビワマス」という投稿です。こちらも併せてお読みいただければと思います。この家棟川で、2016年、落差工に魚道を設置する試みが始まります。最初、鉄パイプと板で簡易な魚道をつくられました。しかし、最初からビワマスが俎上できたわけではありません。いろんな工夫を積み重ね、2018年に初めてビワマスが俎上してくれるようになりました。

プロジェクトの大きな特徴は、多様な主体が協働し、「小さな自然再生」の手法を活用している点である。従来のような大規模な河川工事ではなく、地域住民や地元企業、行政、研究者が一体となり、小規模な改善を積み重ねることで、川と自然を少しずつ甦らせるアプローチだ。

手仕事であるがゆえに問いが生まれ、さまざまな試みが生まれる。すぐに結果を生むわけではないが、問いをもち、立ち止まり、思うようにならない自然と対話することで、ここにしかない魚道がつくられていく。そして、そこには何より人々の喜び、楽しみがある。

▪️この引用部分、とても大切なことですよね。ビワマスや河川と人びととのつながり、ビワマスや河川を媒介とした人と人のつながり、この2つのつながりがうまく連動していることが記事からわかります。そしてとうとう、2024年3月には、滋賀県が常設の魚道を整備したのです。行政任せではなく、2つのつながりと、地域の河川を地域の責任で豊にしていくプロセスがあったからこそ、このような魚道の整備につながったのだと思います。記事には、「ビワマスの姿が地域の誇りとなり、住民と川を繋ぐ新たな絆が生まれていることを感じる」とありますが、これ前述の2つのつながりがうまく連動しているということと重なっていると思います。

▪️記事では、この家棟川での取り組みが、愛知川の支流・渋川で、そして大浦川にも広がっていることについても説明されていました。渋川では砂防堰堤が、大浦川ではラバー堰がビワマスの俎上を邪魔していました。それを、専門家や行政だけでなく、地域の皆さんも参加し試行錯誤しながら魚道を設置されていました。ぜひ、記事をお読みいただければと思います。以下は、この記事の最後の部分です。

手仕事で進められるこのプロジェクトでは、問いが生まれ、試行錯誤を繰り返す中で、新たな発見や工夫が積み重ねられていく。すぐに結果が出るわけではないが、自然と向き合い、対話しながら進むプロセスそのものが「小さな自然再生」の本質なのではないか。

そして、こうした活動がもたらすものは、ビワマスの姿だけではない。川を甦らせることで生まれる、人々の喜び、楽しみ、協力なども大きな成果と言えるだろう。ビワマスが魚道を登る姿を見て涙したり、「がんばれ」と手を握りしめたりする瞬間、地域と自然が繋がっていることを実感する。その喜びが、新たな挑戦の輪を広げる原動力となり、未来へとつながっていく。