社会共生実習「前期活動共有会」

▪️金曜日3限は「社会共生実習」。いつもはプロジェクトごとに分かれて活動をしています。私の場合は、「地域エンパワねっと・大津中央」になります。でも今日は、活動共有会ということで、すべてのプロジェクトの学生さんたちが「聞思館」4階のプロジェクトワークルームに集まりました。できるだけ、いつもの同じプロジェクトのメンバーではない学生さんとグループを作り、そこでワークに取り組んでもらいました。ということで、ほとんどが初対面同士だったわけですが、すぐに打ち解けて楽しくワークに取り組まれていました。

▪️金曜日3限は「社会共生実習」。いつもはプロジェクトごとに分かれて活動をしています。私の場合は、「地域エンパワねっと・大津中央」になります。でも今日は、活動共有会ということで、すべてのプロジェクトの学生さんたちが「聞思館」4階のプロジェクトワークルームに集まりました。できるだけ、いつもの同じプロジェクトのメンバーではない学生さんとグループを作り、そこでワークに取り組んでもらいました。ということで、ほとんどが初対面同士だったわけですが、すぐに打ち解けて楽しくワークに取り組まれていました。

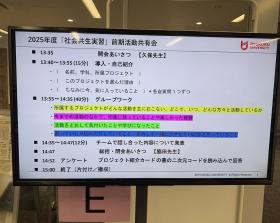

▪️グループワークでは、前期の活動を振り返ってもらいました。以下の4点に関して、それぞれ黄色、ピンク、緑、青のポストイットカードに書いてもらい、お互いに語り合いながら、マーカーで4つに区分した模造紙に貼り付けていきました。

①「所属するプロジェクトがどんな活動を主に行い、どこで、いつ、どんな方々と活動しているか」(黄色)

②「今までの活動のなかで、印書に残っていることや楽しかった経験」(ピンク)

③「活動を通して気付いたことや学びになったこと」(緑)

④「困ったり悩んだりしていること、協力して一緒にできたらいいなと思っていること」(青)

▪️こういうグループワークは、学生さんたちが「社会共生実習」という実習を履修していることに一体感を感じる機会になるだけでなく、他のプロジェクトの話を聞きながら、同時に、自分たちのプロジェクトのことを振り返る機会にもなります。そして「社会共生実習」という実習がカリキュラムの中にきちんと位置付けられていることの意味を、自分自身の学びや成長を通して実感することになります。

雨森鼎さんの来学

▪️金曜3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、過去にも社会共生実習になる以前の教育プログラム「大津エンパワねっと」の時代から、社会学部の学生たちがお世話になってきた、「大津の町家を考える会」の 雨森 鼎さんが来学くださり、履修している学生さんたちに講義をしてくださいました。ありがとうございました。

▪️雨森さんは以前から、大津の街の魅力を発見するためにまち歩きをされていましたが、「大津の町家を考える会」が1997年7月に発足しましたことを契機に、この活動に参加され、それ以来中心メンバーのお1人として活躍されてきました。2000年2月に丸屋町商店街にあった明治時代に建築された町家(かつては書店として営業していました)を低額で借りることで活動の拠点を持つことができることになりました。そして、会員の皆さんが週末に傷んだ町家を補修・改修することで、2001年6月に「まちづくり大津百町館」としてオープンすることができました。

▪️「百町館」オープンまでも、中心市街地に残されていた町家を写真に撮り地域ごとにマップ作りをおこなったり、シンポジウムやフォーラムの開催を行い、考える会として1999年4月には『大津百町物語』を出版されました。百町館がやオープンしたあとは、ここを拠点に、様々な講座を開催されてきましたし、商店街を巻き込む「町家・まちなか・博覧会」を6年間開催されました。そのほかにも、「大津百町おもしろ地図」の作成など、市民団体として活発な活動をされてきました。2007年に龍谷大学社会学部が企画した教育プログラム「大津エンパワねっと」が文部科学省の現代GPに採択されたあとは、様々な学生チームが考える会で雨森さんからご指導を受けながら活動してきました。本当にお世話になった方なのです。

▪️今日は、町家だけでなく、大津の街の歴史、大津の街がどのように発展してきたのかということも含めて、大津には歴史的資源の宝の山であることをお話しくださいました。その上で、企業主導によるマンション開発により、町家をはじめとして地域の歴史的資源がどんどん希薄化していくことを非常に心配されていました。「まちはそこに暮らす人のもの」であって、企業主導の開発の場でない。「まちは人生を楽しむ場」であり、「多様な人が出会う場」であることを強調されていました。

▪️雨森さんのお話しのなかで、こんなことを教えていただきました。雨森さんが企画したまち歩きの企画に参加されたなかに、若いご夫婦がおられたのだそうです。帰りに、どこから参加されましたかと雨森さんがお聞きしたところ、中心市街地のマンションにお住まいの方たちであることがわかりました。大津の中心市街地に転居されてきたのですが、新しく暮らす場所はどのような場所なのか知りたくなり、そのまち歩きに参加されたのだそうです。自分が暮らしている大津という場所がどのような場所なのか。単に通勤に便利な場所、不動産価格が京都や大阪よりもお手頃…そのようなことだけでなく、どうせここに暮らすのであれば、この大津という「場所の履歴」を知りたいと思う方達が、数は少ないかもしれないけれどいらっしゃるのです。このエピソードには、学生さんたちにとって、大切なヒントがあるように思いました。

「まち歩き」と「KJ法」

▪️金曜日3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、先週の続きで、KJ法を使って、まち歩きをしたときの「気付き」を全員で整理。このことが、自分たちの活動にとっての課題発見につながっていってほしいです。今回のまち歩きでの「気付き」は、キーワード的にいえば、「歴史」ということになります。エンパワねっとの先輩たちの活動を振り返っても、この大津の街の中から感じられる「歴史」に関わる活動がいくつもありました。さて、これからどう展開していくのでしょうか。楽しみにしています。

▪️ところで、この写真を撮ったのは、「社会学部プロジェクトワークルーム」です。部屋の使用にあたっては特別なルールはなく、社会学部の学生さんであれば、自由に使えることになっています。この金曜3限は、いつもは、私が担当する授業だけが使っていたのですが、今日は、別の社会共生実習のプロジェクトも利用されていました。国スポ関連のイベントで、ラジオ体操第3を紹介するということで、その体操の練習をされていました。ラジオ体操第3って、幻の体操です。社会学部の教員の方たちが発掘されました(たしかそのはず)。KJ法とラジオ体操、なんだかとってもシュールな風景。

「地域エンパワねっと」で大津の街を歩きました。

▪️ 若い頃は阪急電車が身近な鉄道でしたが、今や、日々の暮らしで身近な電車といえば京阪電車です。今日は担当している社会学部・社会共生実習「大津エンパワねっと・大津中央」を履修している学生の皆さんたちと、滋賀県大津市の中心市街地を歩くことを行いました。いわゆる「まち歩き」です。その際、一緒に歩いた学生さんの知り合いの蕎麦屋さんに入店しました。履修している学生さんたちのうちの2人の方が、こちらの蕎麦屋さんの2階で開催されている「寺子屋」(子どもたちのための補習サポート)に参加されていることから、お邪魔させていただきました。

▪️たまたまなのですが、この蕎麦屋さんの2階から京阪電車の京津線800系を楽しむことができました。それぞれの鉄道を楽しむのに、いろんな「ツボ」があります。私の場合、ここは「ツボ」の一つになります。800系が路面電車(併用軌道)から、通常の専用軌道に入る地点です。駅で言えば、「上栄町」の少し手前になります。今日はたまたま学生さんたちと一緒の行動だったので、「ツボ」の横にある蕎麦屋さんの2階から眺めることができました。プチ幸せ…です。

一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

▪️金曜日の3限は社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。今日は、zoomを使って、特定非営利活動法人「BRAH=art.(ブラフアート)」の理事長をされている岩原勇気さんにご講演をいただきました。ありがとうございました。ご講演では、バワーポイントをお使いになりましたが、そのうちの1枚のスライドには、こう書かれていました。「良さ」がにじみ合うという点にグッときました。素敵です。

ソーシャルワークであること。

みんなが社会を成す、当事者であること。

それぞれの凹凸が重なり合い社会ができている。

みんなそれぞれの幸せを目指す。

願わくば、その幸せが、他者の幸せにもつながってほしい。

そのためには、一人ひとりの「良さ」がにじみ合うことが大事。

そこには、それぞれの個性とフレキシブルにつながる

「コネクター」が必要=ソーシャルワーク

▪️もう1枚のスライドです。

本質を見る。

本質を見て、それに基づいて行動する。

自分が見た本質に基づいて動けば、誰のせいにもできない。

する必要ない。

考え抜いた本質からずれるものは、

今、やるべきことではないのだろうと諦める。

そして、社会問題から考えないこと。

大きい視野は必要だが、まず目の前を直視すること。

そこからすべてがはじまり、だから継続する力になる。

いそがばまわれ。

▪️ディスプレイの前にある装置は、「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」です。これはとても優秀な装置です。社会学部の関係者に限定されますが、ぜひご利用ください。

学生さんとの面談、高齢者を支える地域の仕組み、社会教育士のこと。

▪️今日は、午前にひとつ、午後からも授業のあとに、3回生ゼミの学生さんたちとの面談があります。面談は、これからの研究の進め方に関するものです。

次回のゼミは、連休のお休みが入るため、13日になります。ということで、連休中も以下のような課題を出しています。

①次回のゼミまでに、自分が関心をもつ分野やテーマの書籍を図書館で3冊借りてください。

②その3冊の書籍がそれぞれどのような内容のものなのか確認してください。

③内容を簡単にゼミの仲間に紹介できるように、メモを用意してください。字数は問いませんが、ゼミの仲間が閲覧しても理解できるものにしておいてください。

④そのメモをこのmanabaの「レポート」の機能を使って、通常のレポートのように投稿してください。「コースメンバー全員(グループ指定がある場合は対象者全員)が閲覧・コメント可」に設定しています。

⑤このメモを活用して、グループワークを行います。

▪️今日、午前中に面談にやってこられた学生さんは、どんな本を選んだらよいのかわからないと悩んでおられました。自分自身がどんなことに関心があるのかわからないというのです。でも、話を聞いていると、気になっていることは「高齢者が幸せに暮らすには」ということのようでした。さらにいろいろ話を聞くと、そのようなことが気になってきたのは、ご自身のご高齢になる祖父母のお2人のことをとても心配されているからでした。お祖母様がお祖父様を介護しておられるのですが、お二人を支えているのは福祉の制度だけでなく、学生さんや学生さんのご家族、そして地域の方たちもサポートされているのだそうです。私が得意とする研究テーマからは離れますが、自分自身も前期高齢者でありますし、とても大切なテーマだと思います。

▪️ということで、その学生さんの前で、大学の図書館のサイトにある蔵書検索を使ってみることにしました。いくつかキーワードを入れて検索してみました。その学生さんが知りたい内容と関連する書籍が何冊も出てきます。そのなかの数冊の書籍の概要を読んでみました。学生さんに笑顔が戻ってきました。自分が抱えている個人的な心配事と研究が結びついてきたからです。さっそく、図書館に行って書籍を調べてもらうことにしました。

▪️3限の授業のあと、3回生のゼミ生との面談でした。いろいろ話を聞かせてもらいましたが、そのなかの一つのキーワードが「社会教育士」でした。社会学部では、「社会教育士」の資格を取得する授業もあります。自分の将来の仕事、キャリアプランニングにもかかわっているようです。私は「社会教育士」のことをよく理解していなかったので、文部科学省が作成した「社会教育士」に関する動画を、その学生さんと一緒にみてみることにしました。勉強になりました~。その学生さんは、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」も履修しています。先週、zoomで中央学区の安孫子邦夫さんからお聞きした内容や、今日の授業で話した内容、地域の自治の問題とも共振し合うような内容でした。今日は、学生さんに自分自身の良いきっかけをいただきました。ありがとう。

松本拓さんの記事と地域エンパワねっとの記事

▪️龍谷大学大学院社会学研究科に在籍されていた松本拓さんに関する「わからないからこそ面白い! 理屈じゃない障がい者アートの魅力」という記事です。龍谷大学のホームページに掲載されています。松本さんは、現在、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの研究員をされています。そして、学部生のときからの友人でありデザイナーである宮本賢司さんと一緒に、障がい者アートに取り組まれています。これまで、『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』といった企画展に取り組まれてきました。松本さんの役目は、キューレーターということになるのでしょうね。時々、キャンパスでお会いしますが、とても溌剌とこのテーマに取り組まれています。

▪️龍谷大学大学院社会学研究科に在籍されていた松本拓さんに関する「わからないからこそ面白い! 理屈じゃない障がい者アートの魅力」という記事です。龍谷大学のホームページに掲載されています。松本さんは、現在、龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンターの研究員をされています。そして、学部生のときからの友人でありデザイナーである宮本賢司さんと一緒に、障がい者アートに取り組まれています。これまで、『MY WAY YOUR WAY 迷わず行けよ 行けばわかるさ(2016年)』、『TOO MUCH やりすぎ!展(2018年滋賀/2019年京都)』、『想像する文字展(2021年京都)』といった企画展に取り組まれてきました。松本さんの役目は、キューレーターということになるのでしょうね。時々、キャンパスでお会いしますが、とても溌剌とこのテーマに取り組まれています。

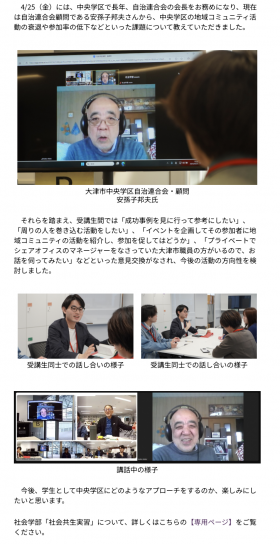

▪️もうひとつは、社会学部で私が担当している社会共生実習「地域エンパワねっと」の「活動フィールド「大津市中央学区」の現状を学び、実習活動の方向性を検討しました【社会共生実習】」という記事です。大津市の中央学区自治連合会顧問である安孫子邦夫さんにお話を伺わせていただきました。この日のことは、このブログの「会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。」という投稿にも、当日のお話の内容を少し詳しめに書いています。よろしければ、そちらもお読みください。

会議用のwebカメラを使ってお話を伺いました。

▪️今日の3限は、会議用のwebカメラ「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使って、大津市中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんからお話を伺いました。

▪️中央学区のある場所は、大津市の中心市街地に位置しています。安孫子さんによれば、ここには大津百町と呼ばれた江戸時代から続く筋金入りの自治の仕組みがありました。自治の伝統がずっと続いてきました。そのような筋金入りの自治の仕組みに変化が現れてきたのは、高度経済成長期の中頃だったように記憶されていました。経済的な豊さ多くの国民が享受するようになった時代です。所得が向上することで、筋金入りの自治の仕組みに変化がみられたというのです。さりげなく語っておられましたが、すごく重要なご指摘かと思います。

▪️経済的に豊かになる前は、自治会が行政の下請業務をやっていてプライベートな家族情報も筒抜けということもあったようです。他所の子どもも自分の子どもと同じように叱っていたといいます。これは以前にお聞きした話ですが、たくさんの商店の店主さんや店員さんが、子どもの登下校時、声掛けをしたり、それとなく見守ることをしてたそうです。当時の子どもたちは外で遊ぶわけですが、他所の家の敷地や建物(町家)の通り庭を鬼ごっこで駆け抜けたり、そういうことにも大目にみられて許されていたといいます。

▪️しかし、経済的に豊かになってくると、人びとの意識は家族内部の豊かさに向かい、家族の外側にある地域社会の公共的な空間に関心をあまり持たなくなってしまったのです。家族と地域社会との関係が希薄化していきました。家族社会学者の山田昌弘さんの言葉でいえば「家族の個人化」ということになります。そして普及したテレビ等マスメディアを通して溢れるような商品の情報を毎日のように浴びるなかで、プライベートな空間は地域社会という公共的な空間ではなく、市場と直結するようになったのです。テレビが登場する以前は、夏場であれば家の外に床几台を出して涼みながら、ご近所さんと話をするようなことがあったようですが、そのような風景は消えていきました。

▪️さらに、ここしばらくで、地域活動が急激に脆弱化してきているというのです。実際、自治会の加入率は減少してきています。地域住民の皆さんは、自治会活動を通して提供する様々なサービス享受し消費することはあっても、逆に、自らそのサービスを提供する側になって一緒に汗をかこうという側面は弱くなってきている、とくに、コロナ禍以降、そのような傾向が強まってきているのではないかというお話でした。

▪️中央学区ではたくさんのマンションが建設され、年齢の若い世帯の皆さんが多数転入されてきています。現在は、マンションにお暮らしになっている方達のほうが多数派になってきています。心配なることは災害時の時のことです。インフラが停止ないしは壊れてしまっている段階では、地域の共助の力が試されることになります。日常的なつながりがなければ、そのような共助の仕組みは動きはじめません。

▪️今日は、このような話も出ました。夏の地蔵盆の話です。学生の皆さんは地蔵盆のことをご存知ありませんでしたが、前期高齢者の私と後期高齢者の安孫子さんとのあいだでは盛り上がりました。地蔵盆は、それぞれの自治会で行われるのですが、最近は、子どもたちのための行事というよりも、高齢者の集いのように変化してきているというのです。そばにマンションが建設され、子どものいる若い世帯が暮らしていても、自治会が違うからということで、その子どもたちは地蔵盆に参加できないのです。なにか、そこにちょっとしたアイデアと発想の転換があれば、これまでにない交流が生まれるのにねという話になりました。

▪️伝統を大切にしつつも、その本質を見失わないようにしながら、工夫を積み重ねていかなければ、伝統は維持できません。この地域の伝統的な祭といえば、「大津祭」です。ずっと以前は、曳山に乗って鐘を叩くのは、その曳山を所有する町内の子どもたちに限られていました。今は、少子化でそんなことを言っていると大津祭がなりたちません。地域の外部からも多数参加されています。また、衣装の経済的な負担も大きいことからレンタルにしたりとか、いろいろな工夫をされています。そのようなことが、他の行事、たとえば地蔵盆でもできないだろうかというわけです。あらたな地域内の交流が生まれてくると良いのに、まあ、そのような話にもなりました。

▪️今日のお話を、学生の皆さんはどのように受け止めたでしょうね。来週、伺ってみたいと思います。

「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️明日の3限は、社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」です。明日、中央学区自治連合会顧問に安孫子邦夫さんにzoomを使っておはなしをうかがいます。zoomを通してなのですが、教室でのメディア機器の使い方がよくわかりません。新しい校舎なので、それらは最新のもので使い慣れていないため、今日は、あらかじめその予行演習をすることにしました。一人では操作がよくわからなかったので、実習サポートルールの助手の皆さんたちに助けてもらいました。

▪️そのとき、ふと思いつきました。研究室にある「EMEET Meeting Capsule Pro Room Kit」を使う方法があるじゃないかと思いつきました。助手さんたちと予行演習をしてみましたが、これはたいへんな優れものです。こんな装置です。私のところに置いておくよりも、もっとみんなに使ってもらったほうがよいですね。明日は、安孫子さんのお顔が大学のほうのディスブレイにどんと出てきて、安孫子さんのお宅のパソコンには、参加者全員の顔がうつるはずです。発言すると画像もきりかわるはずです。この装置のまわり360度に対応しています。

食事と運動に関するコツ

▪️今日は、起床後、いつものように弁当を作ってから、午前中はかかりつけのクリニックへ行きました。月に1回、その場で血圧の測定、血液検査、尿の検査、体重のチェックをしてもらい、医師の診察を受けます。分析する機械や分析作業を行う専門の臨床検査技師がおられるようです。姿は見えませんが。今回も前回と同様、HbA1cは5.1でした。血糖値も基準内だし、肝機能にも問題ありませんでした。この状態がずっと続いてほしいです。

▪️今日は、起床後、いつものように弁当を作ってから、午前中はかかりつけのクリニックへ行きました。月に1回、その場で血圧の測定、血液検査、尿の検査、体重のチェックをしてもらい、医師の診察を受けます。分析する機械や分析作業を行う専門の臨床検査技師がおられるようです。姿は見えませんが。今回も前回と同様、HbA1cは5.1でした。血糖値も基準内だし、肝機能にも問題ありませんでした。この状態がずっと続いてほしいです。

▪️糖尿病は万病のもとと言われています。自覚しにくいので、注意しなくてはいけません。つい油断してしまうのです。薬に加えて、きちんとコントロールするための食事と運動に関するコツ(習慣)もマスターしたように思うので、たぶんこの状態を続けていくことができるのかなと思っています。昨日は研究室にお越しになった方が、やはり私と同じ糖尿病であるとお話しくださいました。親からの遺伝とのことで、これも私と同じです。同じ病気の方達と励まし合いながら、状態をコントロールしていきたいものです。この病気は治癒することはありません。人生の最後まで付き合いつつ、きちんとコントロールしていくことが重要になります。

▪️クリニックで診察を受けた後、深草キャンパスに移動しました。昼休みに朝自分で作った弁当を食べました。写真がその弁当です。ほとんどは冷蔵庫の中にある夕食の残り物です。ありがたく弁当に利用させてもらっています。自分で朝作ったのは卵焼きだけですね。シュウマイを焼いたものが入っていますが、これは冷凍食品のものです。残ったので、朝、フライパンで加熱してました。ご飯は赤飯のように見えますが、ロウカット玄米に十六石米を入れて炊いたものです。もちろん、病気対策です。野菜サラダやブロッコリーをゆがいたものも入っています。「これだとすぐお腹が空くでしょう」と言われるような内容ですが、腹7分目を心がけています。玄米ご飯も、一度に、たくさん口に頬張ることをせずに、少しずつ、時間をかけて食べていきます。少しずつだと血糖値が上がりにくいのです。自分自身の健康に自覚的であるようにと毎朝弁当を作ることを心がけています。こういったことも、食事に関するコツです。あと、帰りは京都駅まで歩くことが多くなると思います。これは運動のコツかな。

▪️午後からは社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」でした。履修者は4人。今年度は、この4人とじっくり取り組むことができそうです。4人のうち1人は私の3回生のゼミ生です。3回生のゼミは来週の火曜日が初回なので、この授業で実際に初めて会うことになりました。以前、ゼミ選択の相談で、zoomでお話はさせてもらっていました。2人は、ボランティア・NPO活動センターの活動にも参加している方たちです。しかもこの2人のうちの1人と、ゼミ生は共に3回生で、昨年度も他の社会共生実習を受講していた方たちです。地域連携の実習を進める上で、アドバンテージのある方たちが多いので、指導する方も助かりますね。