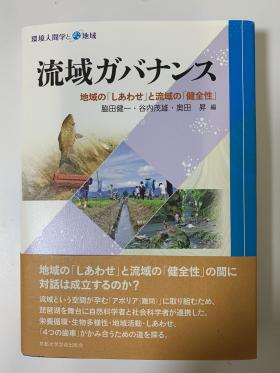

ひさしぶりの『流域ガバナンス』

▪️一昨日、社会学部のFD活動の一環として、自分の仕事の話をしました。ということもあり、ひさしぶりに、この『流域ガバナンス』を取り出してみました。大変な思いをして執筆と編集作業に取り組んだので、いろいろ記憶しているはずと思っていましたが、本の帯や目次をながめて、そして少しページをめくって読んでみると、改めて自分が書いた文章ではありますが、なにか新鮮な気持ちになってしまいました。究極の問題意識は、「流域にどうやって公共圏を生み出していくのか」ということになりますし、そのような問題意識はずっと変わっていないのですが、執筆と編集作業に取り組んでいたときの緊張感とともにやや記憶も薄らいでしまっていたのでしょうね。というわけで新鮮だったのかなと思います。

▪️一昨日、社会学部のFD活動の一環として、自分の仕事の話をしました。ということもあり、ひさしぶりに、この『流域ガバナンス』を取り出してみました。大変な思いをして執筆と編集作業に取り組んだので、いろいろ記憶しているはずと思っていましたが、本の帯や目次をながめて、そして少しページをめくって読んでみると、改めて自分が書いた文章ではありますが、なにか新鮮な気持ちになってしまいました。究極の問題意識は、「流域にどうやって公共圏を生み出していくのか」ということになりますし、そのような問題意識はずっと変わっていないのですが、執筆と編集作業に取り組んでいたときの緊張感とともにやや記憶も薄らいでしまっていたのでしょうね。というわけで新鮮だったのかなと思います。

▪️流域のなかで、ちょっと見えてきた他人の課題を、「他人ごと」ではなくてもう少し引き寄せて「自分ごと」として感じられるようになったらいいな。できたら感じられるだけでなくて、お互いにちょっと協力しあえたらいいな。そして、いつか流域全体のことを一緒に考える時がやってきたらいいな。そのためにはどうしたらいいのかな…。まあ、そんなことを考えながら取り組んだプロジェクトの成果です。

▪️ネガティブケイパビリティ(帚木蓬生)とか、エンパシー(プレイディ・みかこ)とか、ポイエーシス(レヴィ=ストロース)とか。いろいろ書きました。これは、対話を継続させていくための作法。公共圏が創出されていくために必要な条件でもあると思います。対話を継続していくことの重要性、若い頃の私は、「状況の定義の多様性」を維持するというふうに論文に書きました。若い時は、この「状況の定義の多様性」を維持することを、環境保全のための方策が次々と生み出されてくるような「社会的可能性」を担保するためと考えていました。だけど、今は少し考え方が違ってきていると思います。

▪️そのことはともかく、この本のタイトルにある「流域ガバナンス」という考え方は、かなりの部分で、世界農業遺産「琵琶湖システム」と重なりあっているのです。こんなことを書くと不思議に思われるかもしれません。少し前の投稿になりますが、「滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。」という投稿をしました。世界農業遺産「琵琶湖システム」に関して講演をさせていただいた時の話です。その投稿のなかで、こんなことを書きました。「それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います」。この部分は、まさに流域ガバナンスのことなんです。

平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目のプレゼンテーションと選考会議

▪️昨日は、平和堂財団夏原グラントの一般助成2年目の14団体の皆さんによるプレゼンテーションと選考会議が行われました。場所は、浜大津明日都の「大津市ふれあいプラザ」です。多くの団体の皆さんから活動報告をお聞かせいただき、毎年のことながら、選考委員としてとても勉強になりました。また、いくつかの団体のお話をお聞きして、とても元気が出てきました。これからの世界、先行きの見えない暗い世の中なのですが、そのような中でも「うん、そうだよね」と未来に希望を持てるようなお話でした。ありがとうございました。いくつか感想を。

▪️「伊吹山三合目 豊かな植生を守る獣害防止金属柵設置事業」は、行政と連携しながら活動されていますが、鹿の獣害から貴重な植物を守るために金属柵を設置したいと、その費用だけに特化した申請を夏原グラントにされています。夏原グラントの一般助成は3年間になりますが、2024年から3年計画で、これまでの化繊のネットを金属柵に取り替えていかれます。すごくわかりやすい、そして緊急度の高い取り組みだと思います。

▪️それから、京都の北にある京北町での「21くろやま塾の活動」。この取り組みも素敵だなと思いました。30年近く続いているとのこと。そうすると、子どもの頃に参加していた方が、京北町ではなく京都市で暮らしていても、イベントの時には子どもを連れてやってこられるのだそうです。また、Iターンの人たちも増えてきているようです。そして、夏原グラントの助成を受けたことで、活動そのものを多くの皆さんに知っていただき、社会的信用も増して、自分たちの事業を計画的に行うことができるようになったというのです。助成を受けることで、団体としてエンパワーメントされたわけですね。

▪️もうひとつは、「地域のみんなで『十禅寺川いきもの調査隊』」という取り組みです。十禅寺川というの、草津市内を流れる川です。生き物大好きな一人のお母さんが、ママ友3人を誘ってチームを作り、暮らしている地域の十禅寺川で、地域の子どもたちと一緒にいきもの調査をやっておられます。生物の研究をする大学院生、環境教育の専門家、博物館の学芸員といった専門家のサポートも受けておられます。いきもの調査だけでなく、ゴミ拾いも行うので、地域の方たちも喜ばれていると言います。生き物観察と合わせて参加者が清掃活動を行うことで、安心して川に入ることができる環境づくりを行っておられるのです。面白かったのは、比較するために甲賀市の棚田に行った時のことです。生物相が違うということよりも、棚田に関わる地元の大人の皆さんと、自分たちが暮らす地域の大人との違いに、お子さんたちが驚かれたということです。棚田の保全に取り組んでおられますから、市街地との差が出てくるのでしょう。でも、「十禅寺川いきもの調査隊」の調査結果が、地域で広く共有されると、身近な河川である十禅寺川に関心を向ける方達が増えてくるかもしれません。一般に、人びとが関心を失った環境から、劣化していく傾向が高まります。この活動がどのように成長していくのか、楽しみです。

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(2)

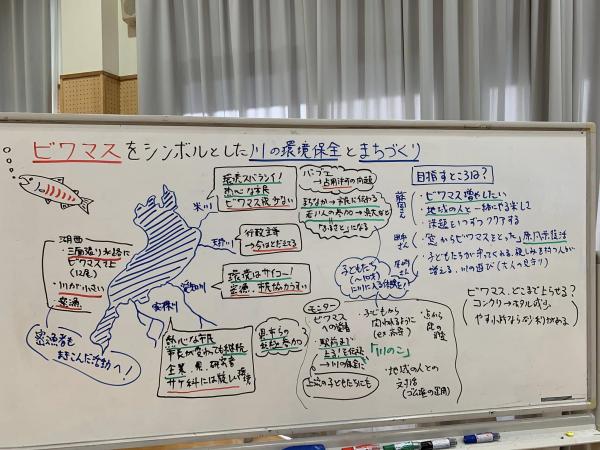

▪️2月15日に開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」について投稿しました。その投稿では、当日の様子をお伝えしただけです。投稿の題名にも(1)と書いたように、その続きの(2)を投稿しなくてはと思いつつ、なかなか…でした。ということで、今回(2)です。当日は、野洲市で取り組まれた「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」からの報告と、長浜市で取り組まれた「長浜まちなか地域づくり連合会」の2つの活動報告の後、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。この投稿では、その意見交換会の時のことを報告したいと思います。

▪️この意見交換会の司会を務められたのが、滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で、野洲川での活動の中で頑張って取り組まれてきた佐藤祐一さんです。トップのホワイトボードは、佐藤さんが司会をしながら、コメンテーターやフロアの皆さんの意見を、丁寧に書いていかれました。これがあるから、当日の意見交換の様子を思い出せます。

▪️当日、コメンテーターとして並ばれたのは、次の3人の方達でした。まず、元滋賀県水産試験場の場長をされていた藤岡康弘さん。淡水魚の専門家です。県内の河川でビワマスを俎上させたいという地域住民の皆さんの活動を応援されています。今から四半世紀ほど前には、藤岡さんとは、滋賀県立琵琶湖博物館に学芸職員として勤務していました。一緒な、中国の洞庭湖のある湖南省にも一緒に出張しました。懐かしい思い出です。二人目の方は、長浜まちなか地域づくり連合会・長浜市地域活力プランナーの田中省吾さん。米川を中心としたまちづくりの活動をされています。長浜市の旧市街地を流れる米川を、ビワマスが俎上する川にしたいと、まちづくりの活動の一環として頑張っておられま。三人目は、そのよう市民活動を応援する長浜市役所の職員である尾崎栄治さかです。長浜まちづくりセンター所長をされています。

▪️進行役の佐藤さんは、それぞれの方に、活動で目指すところはどこにあるのかと尋ねられました。藤岡さんは、専門家の立場から端的にビワマスを増やしたいからというのが最初の目標になりますが、それ以外にも、頑張って取り組んでおられる市民の皆さんと一緒に活動すること自体が楽しいと言っておられました。この「楽しい」という感覚、とても大切なことかなと思います。市民が自分たちの活動を「楽しい」というのはよくあるわけですが、専門家が「楽しい」という気持ちを持てるのって素敵なことだなと思うんですよね。ビワマスに対する考え方やスタンスは違っていても、一緒に活動をすること自体を楽しまれているわけです。最後は、ビワマスが俎上し産卵できるような川づくりをしていくために、地域の皆さんと課題をひとつひとつクリアしていくことの大切さについても述べておられました。藤岡さんのように、そして司会の佐藤さんもそうですが、地域の皆さんに気持ちのあり方に寄り添っていく姿勢が素敵だなと思うのです。

▪️二人目は、田中省吾さんです。田中さんの心の中には、原風景としての米川があり、そのような原風景としての米川を復活させることの中に、以前の投稿の中にも書きましたが、「かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、『ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや』ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです」。そういう意味でビワマスはシンボル的な魚であるわけです。米川では、ビワマスの俎上や琵琶湖へ下る稚魚が確認されています。

▪️三人目は、尾崎さんです。大人たちの見守りの中で、もっと子どもたちが米川で遊ぶようになってほしいと考えておられます。10歳までに川に入って遊ぶ体験が必要だとお考えです。そうすることで、川に対する感性を知らず知らずのうちに養っていき、自分たちが暮らす地域の米川のことが気になる、大切にしたいという気持ちが自然に出てくるような大人に成長してくれたら…ということのようです。米川では、さまざまな団体により多種多様な活動が行われているようですが、市民の中には、下水道が普及する以前の生活排水が流入していた時代の記憶があり、米川に入ろうという気持ちになれない方もおられるようです。しかし、現実には美しい水質の川になっているのです。佐藤さんによれば、コアユも俎上するようです。別の地域であれば、そのコアユを市民が喜んで捕まえて食べるのにな…と不思議がっておられたことが印象に残りました。まあ、だからこそ、大人の見守りの中で、子どもたちが遊ぶ地域文化を取り戻す必要があります。

▪️この意見交換会のテーマは、滋賀県内の「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくり」です。環境保全だけでも、まちづくりだけでもないところが非常に大切かなと思っています。この両方があって、自分が暮らす地域と関わる身近な環境である河川のことを、いろんな側面から心配して、「自分事」として感じることができるわけですから。そして「自分事」として感じるために人びとを引き寄せてくれる存在が、今回の場合はビワマスなのです。ということで、各地の河川の状況を藤岡さんが中心になって整理してくださいました。

▪️野洲市の家棟川では、熱心な市民が中心になって活動しており、市長が交代しても事業が継続されて、行政も応援してくれているようです。そして、そのような活動を県や専門家や地元にある企業も応援や参加をされているとのことでした。佐藤さんや藤岡さんも、そのような専門家ということになります。ただし、藤岡さんによれば、ビワマスは俎上しているものの、河床が粘土のところが多く、ビワマスのようなサケ科の魚には厳しい条件のようです。玉砂利が必要なのです。ということで、この家棟川の活動では、活動の中で砂利を入れてビワマスが好む産卵床を作っているようです。

▪️2番目は愛知川です。下流では、彦根市と東近江市の境界を流れる大きな川です。藤岡さんによれば、その愛知川の支流にたくさんのビワマスが俎上しているというお話でした。しかし、この愛知川では市民の存在が希薄なのと、そのためでしょうか、密猟が多いとのことでした。昔は、地域の食文化として、産卵期に俎上してくるビワマスを獲って「マス飯」等の郷土料理にして食していたわけですが、現在は、そのような行為は密漁として罰せられます。また、愛知川は家棟川とは違い大きな川ですので、人の目が届きにくいのかもしれません。また、家棟川のように市民が俎上するビワマスを目視で確認したり、産卵後、死んだビワマスの中に残った卵の数を確認したりと、調査とパトロールが同時に行われています。これは大きいと思います。

▪️3番目は、米原市の天野川でも、かつてはビワマスを保全する取り組みが行政主導で行われていたようですが、市長が交代することで、その事業が立ち消えになってしまいました。4番目は、この意見交換会にも参加されている米川になります。藤岡さんによれば、サケ科のビワますには最高の環境なのだそうです。しかも、熱心な市民の参加があります。あとは、ビワマスをどう増やしていくかということのようです。

▪️フロアからは、湖西地域の河川についいても報告がありました。お住まいの近くを流れる川は3面コンクリート張りなのにビワマスが俎上している。すぐ近くの川は自然度が豊なのに…。どうしてなんだろう?というご指摘でした。また、密漁との自覚があまりないまま、地域の文化の延長線でビワマスを捕獲する人がおられるようです。ご近所の知り合いだったりすると、「それは密漁ですよ!!」というふうには言いにくいですよね。確かに…。でも、藤岡さんからは、「そのような密猟者も巻き込んだ活動にしていってはどうですか!!」とのご意見がありました。なるほど!!のご意見ですね。「食べる楽しみから、俎上するビワマスを増やしていく楽しみへ」シフトしていってもらえたら、というわけです。食べるのは、地域の漁師さんが琵琶湖で獲ったビワマスを購入してありがたくいただくということになります。

▪️フロアには、家棟川の活動に参加されているモニターさんたちも出席されていました。モニターさんのご意見ですが、プロジェクトに参加することでビワマスに対する愛着が相当強まったようです。参加できたことを、心の底から喜んでおられることがよく理解できました。そして、自分たちが努力してきた結果、ビワマスがJR野洲駅を超えるあたりまで俎上していることが確認できたというのです。そういった市民活動の努力が、結果として、俎上するビワマスの数が増えたり、河口から遠く離れたところまで俎上しているとか、そういう「努力の見える化」が起こるとさらに活動に対する強い動機付けが生まれますよね。そういう良い循環が市民活動の中で生まれてくることは、一般論としても、とても大切なことだと思います。

▪️でも、良いことばかりではありません。困ったことも起きます。家棟川の場合も、最初は、河川管理者(滋賀県)は理解がなかったといいます。もちろん、今では、河川の生物多様性にも配慮するわけですが、基本は治水です。かつて洪水が発生したような地域であれば、魚道のような構造物を置いたら、大雨の時に大変なことになるということを危惧することになります。簡単には認めてくれません。家棟川の場合もそうです。しかし、前の投稿にも書きましたが、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのでしょう。そして、とうとう、行政の予算の中で、魚道が本設されることになったのです。

▪️家棟川の支流には、ゴムで作られた小さなダム、ゴム引布製起伏堰(ゴムひきぬのせいきふくぜき)が設置されているようです。そのゴム性の小さなダムにビワマスが果敢に挑戦しているようなんですが、飛び越すことができません。ゴムの弾力に跳ね返されています。たまたま、大雨が降って、このダムが萎んだ時にビワマスは俎上したというようなお話でした。なんのために、ゴム性の小さなダムが設置されているのか。夏は農業用水、冬は防火用水のためなのだそうです。ビワマスのことを思うと、この地域の関係者の皆さんと、ある種の利害対立が存在するわけですが、時間をかけて相互の理解(否定ではなくて)深めていくと、先ほどの魚道のようにローカルルールを作り上げることができるかもしませんね。

▪️家棟川の場合は、周りには農地が多いわけですが、長浜市の米川の場合は、川が長浜市の旧市街の中を流れています。その米川で 「バーブ工」といって、川の流れに対して、河岸から上流側に向けて突き出して土嚢等を設置して、流れに運ばれてくる砂を溜めて寄り洲を作るような小さな自然再生を行ったところ、河川行政から厳しく指導(お説教)を受けたというのです。私はよく分かりませんが、家棟川とは事情が違って。かつては水害の被害にも遭われた地域ともお聞きしました。治水に関しては敏感なのかもしれません。しかし、時間をかけて、家棟川のように河川管理者からの信頼を獲得していただきたいなあと思います。この点については、滋賀県庁の河川局の局長さんとも、フォーラムが終了した後、少しお話をすることができました。滋賀県の環境に関わるさまざまな事業で、地域住民(県民)と行政の距離が縮まり、「異質な他者」同士であっても、それぞれが何を大切にしているのかの理解が深まり、「異質な他者」同士の間にある壁が低くなってきているのではないでしょうかね。そのような気がしています。

米川ビワマスプロジェクト「米川ビワマス大調査!」

▪️長浜市には、市が経営する「さざなみタウン」という施設があります。「長浜まちづくりセンター」「長浜市立長浜図書館」「長浜市地域福祉センター」「ながはま市民協働センター」から構成される「ながはま文化福祉プラザ」と、「長浜商工会議所」や「長浜ビジネスサポート協議会」などが開設している「長浜商工会議所・長浜ビジネスサポートセンター」の2つの建物からなる複合施設です。長浜市のまちづくりの拠点のような施設なのでしょうか。

▪️先日の土曜日、野洲市で開催された「びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲」では、この施設の中に事務所のある「ながはま文化福祉プラザ室長」、「長浜まちづくりセンター所長」、 市民活躍課担当課長を勤めておられる尾崎栄治さんとお会いすることができました。その尾崎さんに、ご縁をいただいたことを感謝するためメールをお送りしたところ、返信をいただきました。そして、その返信で、長浜市の米川でのビワマスをシンボルとした街づくりの活動がよくわかるサイトのことを教えていただきました。さざなみタウンのサイトの中で紹介されています。米川に遡上するビワマス関連の動画が満載です。皆さんもぜひ、ご覧ください。ビワマスが、環境アイコンとして様々な人びとの関心と気持ちをグッと引き寄せていることがわかります。

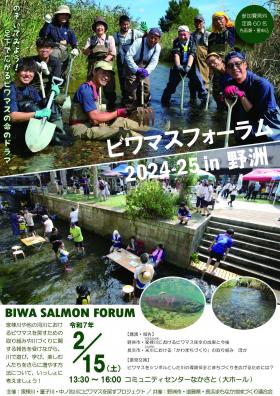

びわますフォーラム 2024-2025 in 野洲(1)

▪️昨日は、野洲市で開催された「ビワマスフォーラム」に参加しました。参加してとてもよかったと思っています。前半は、いろんな方達が横につながって、野洲市の家棟川にビワマスが遡上して産卵できるようにしてきた取り組み。いろんな方達とは、市民団体や自治会、企業、専門家、行政の皆さんです。これらの皆さんが2015年に「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」を結成されました。具体的な取り組みですが、川の途中にある落差工に魚道を設置し、河床に砂利を入れて耕し、ビワマスが産卵しやすくして、加えて、産卵期は密漁がないようにパトロールをしながら、産卵にやってくるビワマスの数を数え、死んだビワマスは回収して、お腹の中に残った卵の数を一粒一粒数えてデータをとる…そういう地道な活動を、市民や家棟川の近くにお住まいの地域住民の皆さんがモニターとなって観察するのです。

▪️ちなみに、落差工とは、「急な勾配を緩くし水の流れを弱め河床の安定を図るため、河床に落差を設ける横断工作物」のことです。そのような落差工があるとビワマスは遡上できません。ですから、試行錯誤しながら、まずは手作りの仮設魚道を作って設置しました。なかなかうまくいきません。ということで、翌年は、魚道が遡上しやすいような工夫を加えました。おそらく、よく観察された結果だと思います。そして、その次は行政の支援の元で、その手作りの魚道をそっくりそのまま金属でつくりました。しっかりした魚道になりました。これだとビワマスが遡上したようです。

▪️ところで、この家棟川は一級河川で河川管理者は滋賀県、具体的には南部土木事務所になります。こういった構造物を置くことには、河川行政は非常に難色を示します。河川を管理する立場ですから、洪水等が発生する原因にならないように厳しく管理しているのです。最初からすんなり仮設魚道の設置が認められたわけではありません。むしろ、その逆かもしれまん。しかし、ブロジェクトの皆さんが主体性と責任をもってこのプロジェクトに取り組む中で、次第に河川管理者の側にも変化が現れてきたようです。行政組織の中にも、対地域住民に対する「信頼」が少しずつ醸成されていったのではないでしょうか。そして、2023年には、仮設ではなく、金属で作った仮設のものとそっくり同じ形のものが本設魚道が、落差工のど真ん中につくられました。素晴らしいことです。

▪️このあたりのこと、行政と民間団体であるプロジェクトの皆さんとの間にパートナーシップが着実に生まれてきたと言い換えることができるのかもしれません。それぞれの言い分をまずはしっかり聞いて、その上で粘り強くコミュニケーションを継続していくことが大切です。こういうことが、窓口や担当者の主観で進むのではなく、をこの家棟川での双方の経験をベースに、県庁の組織の中でしっかりとした仕組みにしていってほしいです。実際、おそらくそういう方向で進んでいくのだろうなと思っています。そして、身近な河川との周囲の人びととの関係がさらに濃くなってほしいと思います。関係が希薄になるところから、環境は劣化していく可能性が高まってしまいます。大切なポイントです。

▪️そしてもうひとつは、長浜市の米川でのまちづくりの取り組みの中で、ビワマスが遡上できるようにしていきたいという取り組みになります。「長浜まちなか地域づくり連合会」の取り組みです。下水道が敷設される前、長浜市の中心市街地を流れる米川は大変汚れていたといいます。汚れた環境に人は振り向きません。身近な河川であっても、そこには社会的な距離が生まれてしまいます。そこで、米川では市民による河川清掃の取り組みも行われてきました。最近は、水質も大変良くなり、ここで米川と地域の人びとをつなぎ、米川を灰水として地域の人と人がつながっていくさまざまな活動が行われています。昨年は、「米川よろず会議」という団体が、「第16回 全国いい川・いい川づくりワークショップ in 白山手取川」で、みごとにグランプリを受賞されたそうです。

▪️そのような活動の中で、ビワマスのことが関係者の間で話題になりました。かつて清掃活動に取り組んでおられた片野さんという方が、「ここでな、わしは子どもの時、窓からビワマスを掴んだんや」ということを語っておられた…ということが関係者の間で知られるようになり、その片野さんの記憶が元になり、これから米川にみんなでビワマスを取り戻そうとされてるようになったのだそうです。ビワマスの稚魚も見つかっていたという話だったように思います。そしてビワマスに関しては先輩にあたる「家棟川・童子川・中ノ池川にビワマスを戻すプロジェクト」の皆さんと交流を始められたのです。素敵な話しですね。行政が何かお膳立てをして、そこにまるで動員されるかのように環境保全活動が始められる…というのとは全く違っています。もちろん、河川のことですから行政も関ってはきますが、民間の力でという点が非常に大切だと思います。そのような力を引き出す力がビワマスにはあるのです。このような動物のことを「環境アイコン」と呼ぶ専門家もおられますが、環境アイコンとしてのビワマスを通して野洲市と離れた長浜市でも活動が連携されているのです。素敵だと思います。

▪️2つの取り組みの報告の後は、「ビワマスをシンボルとした川の環境保全とまちづくりを広げるために」というタイトルで意見交換会が開催されました。進行は、滋賀県琵琶湖環境科学研究センターの専門研究員で家棟川の活動にも深く関わっている佐藤 祐一さんです。この意見交換の内容については、べつも投稿で少し詳しく説明したいと思います。このブログは、基本、個人的な新編雑記のようなものなのですが、今日はやっとタイトルにふさわしい内容になりました。下の写真は、後半の司会進行をされていた佐藤さんが、コメンテーターの皆さんが大切な発言をされるたびにホワイトボードに書かれたものです。面白いですね。

▪️昨日は自宅の車が使えなかったこともあり、電車での移動になりました。最寄駅のJR野洲駅からもちょっと距離があるからどうしようかなあと思っていました。タクシーでも結構な金額がかかりそうでした。片道1時間ほどですかね。今は自宅にこもって仕事をすることが多いので、もっとウォーキングをしなくてはいけないし、歩こうかと思っていましたんですが、辻村耕司さんと辻村琴美さんのご夫妻が、野洲駅と会場との間を往復してくださいました。ありがとうございました。助かりました。

滋賀県での小さな自然再生

▪️もう20数年まえのことになりますが、岩手県の県庁所在地である盛岡市に暮らしていました。今もそうだと思うのですが、秋になると北上川を200km以上も泳いで遡上してきたサケが、北上川の支流である中津川で産卵を行います。その頃になると、市民の皆さんは橋の欄干から川面を覗き込むのです。「ああ、今年もサケが遡上してきたね」って。海を回遊して再び、生まれた場所に帰ってくるサケを通して、身近な河川との社会的な距離がグッと縮まるわけです。そのような意味でサケは、シンボリックな魚でもあると思います。

▪️滋賀県、琵琶湖のばあいだと、それはビワマスになるのでしょうね。ビワマスもサケ科の魚ですが、琵琶湖が出来上がっていく長い長い歴史の中で、琵琶湖の中に閉じ込められた魚です。琵琶湖に流入する河川で産卵を行います。孵化した稚魚は成長しながら河川を下り、琵琶湖の水温の低い深さまで移動します。そして小魚を食べながら成長し、再び、生まれた河川に帰っていき、産卵を行うのです。

▪️というわけで、ビワマスには産卵のために遡上できる河川が必要なのです。ところが、主に治水のためだと思いますが、河川は作り変えられていきます。下水道のない頃は、場所によっては水質も問題なったのではないかと思います。そのあたり、正確なことがよくわかっていません(もっと勉強しなくちゃいけませんね)。そのようなビワマスがうまく産卵できない状況が続いてきた中で、再び、ビワマスが遡上してくる河川を取り戻したいと願う人びとがつながり、手作りの魚道を設置し(もちろん、河川を管理する行政とも交渉をして)、産卵しやすいように河床を耕す、そのような活動を始めたのです。

▪️琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、お仲間と一緒にそのような活動をされてきました。佐藤さんたちのビワマスを河川に取り戻そうとする活動は、琵琶湖に流入する他の河川に関わる皆さんにも素敵な刺激を与えているようです。そのような活動の成果の共有の場として「ビワマスフォーラム」が開催されます。今回で何回目かな。何度も開催されているように思いますが、2月15日に開催される今回のフォーラムでは長浜市の米川で長年にわたってまちづくりと環境保全活動に取り組まれてきた皆さんとの交流もあるようです。「長浜まちなか地域づくり連合会」の皆さんです。選考委員をしている平和堂財団・夏原グラントから助成を行なっている団体でもあります。

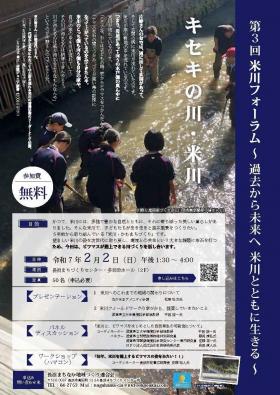

▪️夏原グラントの選考委員としても、こうやって助成をさせてもらった団体が、いろんな団体と横につながっていくことを、素敵だなと思っています。2月2日に開催される「長浜まちなか地域づくり連合会」主催による「第3回米川フォーラム~過去から未来へ 米川とともに生きる~」では、びわますが遡上してくる川づくりについて話し合われるようです。残念ながら、2日は予定が入っており参加できませんが、このフォーラムには佐藤祐一さんもパネルディスカッションでパネラーとして参加されるようです。

▪️このようなビワマスの遡上を復活させる活動は、もちろんMLGs(マザーレイクゴールズ)と深く関係する活動になるわけですが、同時に、世界農業遺産・琵琶湖システムとも深く関係しています。ということで、「ビワマスフォーラム」への参加、申し込みました。

オーパルを訪問しました。

▪️今日は特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、山脇 秀錬さんとお話をさせていただきました。山脇さんは、琵琶湖でのカヌー等のアクティビティや自然体験・環境学習に取り組んでいる「オーパル」の顧問をされています。ということで、オーパルを訪問させていただきました。

▪️今日、訪問させていただいたことの目的は、私たち琵琶故知新が現在取り組んでいる活動等について直接ご説明をさせていただくことにありました。①MLGs(マザーレイクゴールズ)に関わる様々な団体の活動を応援するためのデジタルマップに関する事業と、②仰木の農家と新興住宅地の住民との協働の中で、有機農業(JAS有機)により耕作放棄地を再生していく事業、この2つです。詳しくは、以下のブログの投稿をご覧いただければと思います。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

農業体験プレイベント

仰木の耕作放棄地が、美しい畑になりました。

仰木の野菜畑で農作業

▪️山脇さんは、お住まいの地域で地域を支えるための様々な活動に参加されています。お住まいになっておられるのは中山間地域のある地域で、前述の仰木と同じように耕作放棄地や獣害の問題を抱えておられます。農業従事者の高齢化・後継者不足の中で、どのような地域を支えていく仕組みを作っていったらよいのか、また獣害の具体的な対策等に関しても、情報交換や交流できる仕組みが県内にあったらいいねという話になりました。じつは、このような課題に取り組むことはMLGsに関わる取り組みでもあるのです。このような問題を緩和しながら環境保全型の農業を展開していくことは、下流にある琵琶湖の保全に資する活動だからです。同じ悩みを抱えた滋賀県内の様々な地域が横につながっていく仕組みが本当に必要だと思います。このようなことにも、私たちのデジタルマップが少しはお役に立てるかもしれません。

▪️山脇さんは、琵琶湖のアクティビティに取り組む「オーパル」の顧問をされています。まさに、MLGsの11番「びわ湖を楽しみ愛する人を増やそう」の活動をされているわけです。それだけでなく、琵琶湖の環境保全に関わるNPOの理事もされています。大変、活発に活動されています。お知り合いの琵琶湖のアクティビティに関わる活動団体もご紹介いただきたいとお願いをしました。そして、私どものデジタルマップに団体の情報を掲載させていただきたいとお願いをしました。

▪️ 1時間ほど、山脇さんと楽しい時間を過ごすことができました。元気に頑張っておられる方達とお話をすると、こちらにも元気をいただけます。ありがたかったです。最後に、来月の「琵琶故知新」の総会や年会費についてお知らせして、お暇しました。

▪️写真ですが、「オーパル」で撮らせてもらったものです。今日は、たくさんの子どもたちがカヌー体験をするためにだと思いますが、バスでやってきていました。その準備のために、スタッフの皆さんがビーチの掃除をされていました。というのも、強い風にたくさんの水草が吹き寄せられていたからです。山脇さんによれば、「オーパル」に近い湖底には在来の水草が戻ってきたそうです。今日吹き寄せられていたのは、南湖の沖に浮かんでいた外来の水草でした。吹き寄せられた水草は、そのままにしておくと腐敗して悪臭を放ちます。吹き寄せられたら、すぐに陸にあげて乾燥させることが必要になります。

滋賀県ヨシ群落保全審議会

▪️昨日の午前中、「第40回滋賀県ヨシ群落保全審議会」が開催されました。審議会ですから、多くても年に2回ほどしか開催されませんが、これまで琵琶湖環境部の担当課とは、綿密に連絡をとりあい、審議会でも丁寧に議論をしてきました。私がこの審議会のメンバー、そして会長になったは2015年からですから、今年度で10年目になります。年に1回か2回の開催回数ではありますが、ずいぶん長くこのヨシ群落の保全に関わってきました。個人的にも色々勉強になりました。

▪️ところで、私がこの審議会のメンバーになった頃、そしてそれ以前は、琵琶湖総合開発のような大規模な巨大国家プロジェクトによって減少したヨシ群落を、造成によってどう量的に増やしていくのかを重視していました。しかし、面積的には一定程度回復してきた段階で、様々な観点から望ましいヨシ群落をどう維持していくのか、質的に回復していくのか、そのあたりに議論の焦点が写っていきました。「量」から「質」への転換です。ヨシ群落と人や地域との関わり、産業との関わりが希薄になり、ヨシ群落が望ましい状況ではなくなってきています。人の手が加わらなくなって里山が荒れていることは知られていますが、同じように、ヨシ群落も人の手が加わらなくなって荒れてきているのです。

▪️ヨシ群落が荒れているとはどういうことなのか、望ましいヨシ群落とはどういう状況なのか、立場や価値観によって異なります。たとえば、鳥類の保護を大切にされている方達が考える望ましいヨシ群落と、葦簀等、ヨシを地域産業の資源として使っている葦業者さんが考える望ましいヨシ群落とでは、かなりの違いがあります。ただ、多くの皆さんは、このままではダメだという思いを共有されているのだと思います。ヨシ群落の保全を気にしながらも、異なる立場の人たち、異業種の人たちが、どうすれば連携していけるのか…そのことが大切になってきているように思います。

▪️そのような連携を促進するためには、これまでのヨシ群落保全政策の基本的な視点、ヨシ群落を「守り」・「育てる」・「活用する」に加えて、ここからは個人的な意見ですが、「つながる」(「異業種」の方達が)・「知らせる」(ヨシ群落に関わる様々な情報を共有する)・「ほめる」(それぞれの前向きな取り組みを社会的に評価しあっていく)が必要なのではないかと思っています。また、審議会だけでなく、もっと機動力ある「情報交換の場」「連携促進の場」の創出が必要だとも思っています。

▪️昨日の審議会では、まず令和3年12月に改訂された「ヨシ群落保全基本計画」の概要説明があり、昨年度の取り組みの実施状況について、維持管理についての説明が行われました。特に厳しいなと思ったことは、ヨシ群落に生えてくるヤナギが巨木化して、群落の多様性が失われている場所があるということです。砂州のような場所にヨシがまず生えてきます。当初は「ヨシ主体の群落」なのですが、しだいに「混成群落」となり、最後は「ヤナギ主体の群落」に移り変わると言われています。以前は、ヨシ刈が盛んに行われて、ヨシ群落には人の手が加わっていました。生えてくるヤナギも、すべてではないしろ、湖岸の人びとによって伐採され、燃料等に活用されていました。人の手が加わることで、ヤナギ主体の群落になることはなかったのです。もっとも、審議会で問題にしているのは、「滋賀県琵琶湖のヨシ群落の保全に関する条例」により指定されている「保護地区」・「保全地区」・「普通地区」のヨシ群落になります。

▪️このようなヨシ群落のヤナギに関しては、これを伐採していくことになります。今は、伐採して薪にしています。そしてストーブ等の燃料を求めている方達に無料で配布しています。無料なんです。ホームセンターでも薪は売っています。一束1000円ほどします。もし、湖岸の伐採したヤナギを販売して、その収益を、ヨシ群落の保全に必要な資金にすることができれば良いのですが…。まず、商品化するには手間と人手が必要になります。費用が発生します。その費用は価格に加わります。値段も高くなりますね。加えて、もし商品になって利益が上がったとしても、その利益をヨシ群落保全のためだけに使うことは、現在の県の仕組みでは難しいという話を聞きました。なんとかならないものでしょうか。薪以外に、ヤナギを使えないのでしょうか。まな板に向いている、床材にも使われることがあると聞いています。ヤナギの利用法について、もっと知恵や情報が欲しいです。

▪️巨木化していくヤナギは、そして巨木化とまでいえないけれど、成長しつつあるヤナギは、どの群落のどのあたりにあるのでしょうか。その実態を把握しなければなりません。このことに関して、思いついたことがあります。琵琶湖やヨシ群落に関心をお持ちの多くの県民の皆さんに参加していただき、巨木化したヤナギの情報を集約していくことはできないだろうかということです。足場の問題がありますが、危険性がないということであれば、メジャー1つで「メタボ化したヤナギ」を確認することができます。また、「メタボなヤナギを探せ!!」です。電子タグを使うというのはどうでしょうか。里山の落葉広葉樹を活用していくために、樹に電子タグを打ち込み、情報を管理するということが行われています。これをヨシ群落のヤナギにも応用展開できないでしょうか。

▪️昨日は、事務局より「ヨシ群落info」の提案がありました。前回の審議会までは、「ヨシ群落カルテ(仮称)」という名称で呼んでいましたが、今回からは名称が変更になりました。これはどういうものなのか。ヨシ群落そのもののに関する情報と、ヨシ群落の保全に関わる団体の情報の2つから構成されています。形式はカードのようになっています。そして、それらの「ヨシ群落info」を Googleのマイマップを活用して地図上でつなげていく予定になっています。かなり簡単に説明してしまいましたが、こうやってヨシ群落の状況を社会的に共有していく予定になっています。できれば、県庁だけでこの仕組みを運用していくのではなく、この「ヨシ群落info」の活用の仕方をオープンに議論したいところです。

▪️このようなことも含めて、機動力ある「情報交換の場」「連携促進の場」の創出が必要だと思うのです。どうしたものでしょうね。公益財団法人・淡海環境保全財団では、「淡海ヨシのみらいを考える会議」を設立しています。私もそのメンバーです。この会議に、いくつかの提案をしてみようと思います。

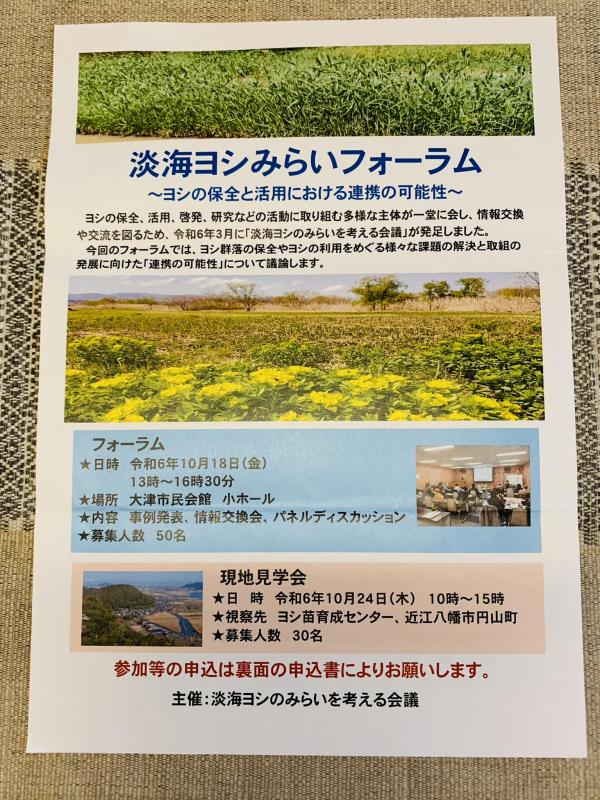

「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」

▪️今月の18日(金)(つまり、「びわ100」の前日)、今年の3月に発足した「淡海ヨシのみらいを考える会議」で、この会議に参加された皆さんと一緒に、「淡海ヨシみらいフォーラム~ヨシの保全と活用における連携の可能性~」を開催します。この会議には、様々な団体や個人が関わっていますが、横のつながりをもっと太くして、ヨシの保全、活用、啓発、研究の相互乗り入れを活発にしながら、「連携の可能性」を高めていくことについて話し合いができればと思っています。

▪️当日は、事例報告、情報交換会、ディスカッションという順番でフォーラムが予定されています。フォーラムでは、コーディネーターを務めることになると思います。24日は、近江八幡市のヨシ群落の現場を会員の皆様と一緒に訪問します。これも楽しみです。そして10月末の30日(水)には「第40会 ヨシ群落保全審議会」(滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課)が開催される予定になっています。10月は、琵琶湖のヨシ関連の予定がたくさん入っています。このようなヨシ群落に関わる様々な関係者の関係を強化していくこと、これも滋賀県で取り組む「MLGs」(マザーレイクゴールズ)の推進に資する活動なのではないかと思っています。

【特別編】みんなのBIWAKO会議/COP3|第458回(2024年9月6日)

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」が開催されました。以下は概要です。

琵琶湖版のSDGs「マザーレイクゴールズ(MLGs)」が策定されて3年。

MLGsに関わる人々が集い、MLGsのゴール達成状況を確認しあい、今後に向けて学びあう「MLGsみんなのBIWAKO会議/COP3」を開催します。

今年度は、web配信の情報番組「びわモニ」とコラボレーション。

“ミスターびわ湖”の愛称で親しまれている川本勇さんが司会を務めます。

琵琶湖を愛する多様な人々が一堂に会する貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

▪️「みんなのBIWAKO会議/COP3」の第1分科会「MLGsの可能性~できそうなこといろいろ考えてみよう~」には、理事長をしている「特定非営利活動法人琵琶故知新」の理事のお1人である秋國寛さんが、琵琶故知新で進めている「デジタルマップ」について説明されます。第一分科会の開始時間は動画の「01:42:33」からです。秋國さんの「デジタルマップ」の説明は、「02:12」あたりからになります。動画の中では、この「デジタルマップ」をご覧いただくためのQRコードも出てきます。そこから「デジタルマップ」をご覧いただくことができます。こちらからアクセスすることもできます。7月1日の「びわ湖の日」に公開されました。現在はβ版です。多くの皆さんから寄せられた情報をこのデジタルマップの上で表現していく予定になっています。

▪️私どもの「デジタルマップ」の取り組みは、2024年度「未来ファンドおうみ」から助成を受けています。