たかしま市民協働交流センターの坂下さんからご連絡いただきました。

▪️たかしま市民協働交流センターの坂下靖子さんから、ご連絡をいただきました。人の手が入らず、荒れてしまった安曇川の河畔林を、市民の力で素敵な河畔林にしていく取り組みについて、以前、お話しを少し伺っていました。その活動の報告会が、28日(土)に開催されるとのことです。午後からは、うちの特定非営利活動法人「琵琶故知新」も参加する大きなプロジェクトの集まりがあります。自宅の車が使えれば、午前中なので行けそうな気もしています。検討します。

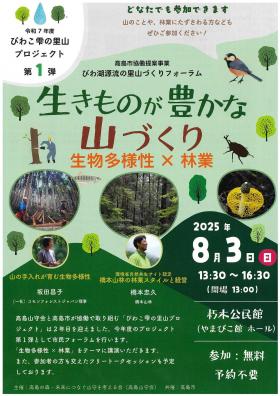

▪️こちらも、たかしま市民協働交流センターの 坂下 靖子さんから教えていただいた情報です。「生きものが豊かな山づくり 生物多様性×林業」というテーマで開催される「びわ湖源流の里山づくりフォーラム」です。主催は、「高島市の森-未来につなぐ山守を考える会」です。一昨年、1回生の「社会学入門演習」で学生の皆さんや私がお世話になった廣清乙葉さんが副代表をされています。朽木の移住者と地元の山主さんがタッグを組んで自伐型林業を推進しようと活動しておられます。こちらも、気になりますね。

▪️このような活動、実は「世界農業遺産」である「琵琶湖システム」とも関係しています。だって、「森・里・湖に育まれる 漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですからね。森を支えるこのような活動があっての「琵琶湖システム」です。「琵琶湖システム」はいろんな活動をつないでいくはずです。世界農業遺産の関係者の皆さんには、こういった山の活動についても、もっと応援していただきたいです。

滋賀経済同友会で講演をさせていただきました。

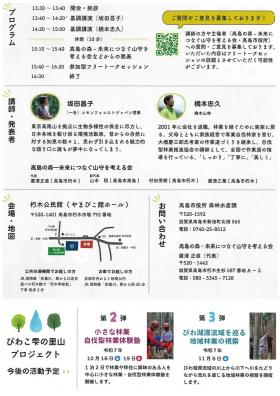

▪️今日は、午前中、2限に「地域再生の社会学」の授業をした後、学食で昼食を済ませて草津市に移動しました。滋賀経済同友会の「MLGsと私たち」という部会にお呼びいただきました。そこで世界農業遺産・琵琶湖システムに関してお話をさせていただきました。一般市民の皆さんの前では、いろいろ講演を行なってきましたが、企業の経営者の皆さんの前では初めてなのかもしれません。ひょっとすると過去にお話しているかもしれませんが…。

▪️世界農業遺産の専門家でもなんでもないのですが、滋賀県が世界農業遺産に向けて申請作業を進める作業をお手伝いしてきたことから、今回、琵琶湖システムのお話をする機会をいただくことができました。まあ、世界農業遺産の琵琶湖システムの説明よりも、それぞれの地域で、流域の様々な場所で様々な生業や事業に取り組み、結果として、この琵琶湖システムを支えることに貢献されている方々に光を当てて感謝すること、そういう方達が緩やかにつながって、日々の生業や事業の中で琵琶湖システムことを想ってくださることが大切なのかなと思っています。そのような緩やかなつながりの中から、様々なアイデアが生まれ、そのアイデアを実現させていく取り組みが展開され…ということにも期待したいと思います。

▪️もちろん、企業経営者の集まりである滋賀経済同友会の皆さんには、経済人ならではの琵琶湖システムへの関わり方があろうかと思います。経済活動を通して、どのように日々の生業や事業に取り組んでおられる方達を応援していけるのか、私としてはそのあたりのことを期待しています。

▪️今日は、驚いたことがありました。滋賀県立琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、この春まで滋賀県庁の琵琶湖環部に勤務されていた三和伸彦さんも参加されていたことです。お二人は、これまで滋賀県で取り組まれている琵琶湖の環境保全のための取り組み、マザーレイクゴールズ(MLGs)を進捗させるためにご尽力されてきました。MLGsを所管しているのは県庁の琵琶湖環境部、それに対して世界農業遺産琵琶湖システムを所管しているのは農政水産部。その取り組みの中身を検討すると、かなりの部分で重なり合っています。もっと、この2つに関連する事業が融合しないのかなといつも思っています。そうすることで、必ずや素晴らしいシナジー効果が産まれくると信じています。

▪️もうひとつ驚いたことがありました。講演の後だったと思いますが、1人の女性が名刺交換に近づいてこられました。そして、「私は、龍谷大学社会学部の出身です」とおっしゃるのです。「学科はどちらですか?」とお尋ねしたら、「社会学科です。先生が担当されていた社会調査実習を履修していました」とおっしゃったのです。とても驚きました。今日一番のびっくりかな。私が龍谷大学に赴任した2004年の時のことです。よく覚えてくださっていたなあと、驚きました。ありがたいことですねですね。

▪️最後に、今日の「MLGsと私たち」部会の部会長、和菓子の「たねや」の小玉恵さん(執行役員経営本部本部長)には、今回の部会にお呼びいただいたこと、心より感謝いたします。お世話になりました。小玉さんと出会ったのも、偶然、人の紹介です。それも大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。今日もご縁に導かれ、ご縁に活かされ、そして新たなご縁もいただくことができました。ありがたいことです。また、講演にあたっては、滋賀経済同友会の事務局の皆さんに準備等で大変お世話になりました。ありがとうございました。

▪️写真ですが、講演の後の、グループディスカッションの時の撮ったものです。

【追記】▪️滋賀県庁を退職された三和さん。現在は、一般社団法人「北の近江マザーレイク共創会議」の代表理事をされています。ヤンマーと連携しながら、湖北の地で新しい地域づくりの活動を始められるようです。楽しみですね。近いうちに、滋賀県庁に勤務されていた頃のことも含めて、お話しをお聞かせいただく約束をさせていただきました。

滋賀県での小さな自然再生

▪️もう20数年まえのことになりますが、岩手県の県庁所在地である盛岡市に暮らしていました。今もそうだと思うのですが、秋になると北上川を200km以上も泳いで遡上してきたサケが、北上川の支流である中津川で産卵を行います。その頃になると、市民の皆さんは橋の欄干から川面を覗き込むのです。「ああ、今年もサケが遡上してきたね」って。海を回遊して再び、生まれた場所に帰ってくるサケを通して、身近な河川との社会的な距離がグッと縮まるわけです。そのような意味でサケは、シンボリックな魚でもあると思います。

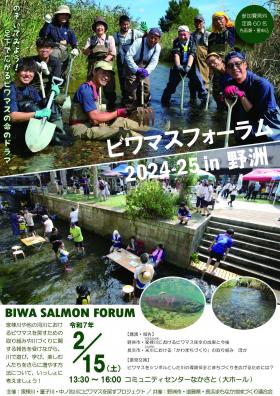

▪️滋賀県、琵琶湖のばあいだと、それはビワマスになるのでしょうね。ビワマスもサケ科の魚ですが、琵琶湖が出来上がっていく長い長い歴史の中で、琵琶湖の中に閉じ込められた魚です。琵琶湖に流入する河川で産卵を行います。孵化した稚魚は成長しながら河川を下り、琵琶湖の水温の低い深さまで移動します。そして小魚を食べながら成長し、再び、生まれた河川に帰っていき、産卵を行うのです。

▪️というわけで、ビワマスには産卵のために遡上できる河川が必要なのです。ところが、主に治水のためだと思いますが、河川は作り変えられていきます。下水道のない頃は、場所によっては水質も問題なったのではないかと思います。そのあたり、正確なことがよくわかっていません(もっと勉強しなくちゃいけませんね)。そのようなビワマスがうまく産卵できない状況が続いてきた中で、再び、ビワマスが遡上してくる河川を取り戻したいと願う人びとがつながり、手作りの魚道を設置し(もちろん、河川を管理する行政とも交渉をして)、産卵しやすいように河床を耕す、そのような活動を始めたのです。

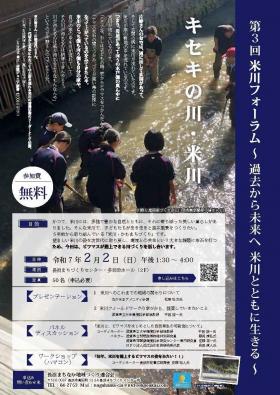

▪️琵琶湖環境科学研究センターの佐藤祐一さん、お仲間と一緒にそのような活動をされてきました。佐藤さんたちのビワマスを河川に取り戻そうとする活動は、琵琶湖に流入する他の河川に関わる皆さんにも素敵な刺激を与えているようです。そのような活動の成果の共有の場として「ビワマスフォーラム」が開催されます。今回で何回目かな。何度も開催されているように思いますが、2月15日に開催される今回のフォーラムでは長浜市の米川で長年にわたってまちづくりと環境保全活動に取り組まれてきた皆さんとの交流もあるようです。「長浜まちなか地域づくり連合会」の皆さんです。選考委員をしている平和堂財団・夏原グラントから助成を行なっている団体でもあります。

▪️夏原グラントの選考委員としても、こうやって助成をさせてもらった団体が、いろんな団体と横につながっていくことを、素敵だなと思っています。2月2日に開催される「長浜まちなか地域づくり連合会」主催による「第3回米川フォーラム~過去から未来へ 米川とともに生きる~」では、びわますが遡上してくる川づくりについて話し合われるようです。残念ながら、2日は予定が入っており参加できませんが、このフォーラムには佐藤祐一さんもパネルディスカッションでパネラーとして参加されるようです。

▪️このようなビワマスの遡上を復活させる活動は、もちろんMLGs(マザーレイクゴールズ)と深く関係する活動になるわけですが、同時に、世界農業遺産・琵琶湖システムとも深く関係しています。ということで、「ビワマスフォーラム」への参加、申し込みました。

タネカラプロジェクト

▪️昨年の6月に、「社会学入門演習」の学生の皆さんと一緒に訪問した滋賀県高島市朽木生杉で取り組まれている「タネカラプロジェクト」さんのFacebookへの投稿を拝見しました。雪の中で獣害のことを心配されていることからよく理解できました。

▪️こちらは「タネカラプロジェクト」さんの公式サイトです。ぜひ、お読みください。このサイトの中で、プロジェクトの理念や活動を以下のように説明されています。「うわべだけのSDGsは要らない。」、厳しいタイトルです。

―うわべだけのSDGsは要らない。本当に意味のあるSDGsを形にするために―

びわ湖源流域に広がる成熟段階の森林でも、里に近い落葉広葉樹二次林でも、後継樹が少ない、下層植生がほとんどない(あっても種数が極めて限定的)といった風景がごく当たり前に見られるようになってきた。

成熟した木々が旺盛に枝葉を広げる。その下に次世代を担う稚樹がなくても、季節の移ろいとともに緑が生い茂り、種々の木の実がなり、生き物たちが集って我々の目を楽しませてくれるので、一見豊かな自然がいつまでも在り続けるように錯覚する。

このような地域の森の未来に危機感を抱く人はごくわずかで、大多数の無関心にカモフラージュされながら、森の多様性の崩壊は水面下でじわりじわりと進んでいる。

二ホンジカの食害によって森の天然更新が阻まれていることが主な原因であるが、今もなお有効な手立ては見つかっていない。

他にも、奥山の広葉樹林においては、生態系への配慮に欠ける無秩序な伐採が後を絶たず、施業後そのまま放置され、貧弱な植物相の地と化している。

また、針葉樹の人工林についても、風雪害により荒れ果てた林や主伐後の土地に適切な対策が講じられず、行き場を失っている。

そこで、”森作り”の循環サイクルの中で最も滞っているスタート段階に焦点をあて、自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を手がける。

地域の森林は、地域のタネと地域のヒトの力で再生する。

樹木の発芽と定着のメカニズムを探る中で、私たちは木々の精緻を極めた生の仕組みに心打たれるだろう。

タネから始まる命の循環、タネから関わる森作り。

その楽しみをできるだけ多くの仲間と共有し、次世代へ発信したい。

未来に向けた、実に息長いプロジェクトである。

▪️以下が、昨日拝見したFacebookへの投稿です。

日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化財に

▪️日本酒が、ユネスコの無形文化財に登録される見通しになったようです。素晴らしい。私は、糖質を制限しているので日本酒は飲まない(飲めない)のですが、本当は大好きなんです。本当はね。どこかに残念に思う気持ちもないわけではありませんが、これはどうしようもない。仕方がないですからね。さて、そのような個人的なことは別にして、滋賀県には、たくさんの酒蔵があります。酒どころです。今回の登録をチャンスに、酒蔵の経営、県内で酒米を生産している農家の経営が、少しでも良い方向に向かっていかないかな〜と思っています。

▪️昨晩は、NHKの「クローズアップ現代」を視聴していましたが、海外向けに苦味を減らした日本酒の開発だとか、若い人向けでしょうか、クラフト酒の試みも行われているようですね。日本酒は甘味・うま味・酸味・苦味のバランスが取れていることが大切だと言われています。最後に若干の苦味がお酒のキレを生み出しているように思います。ただ、海外の方には、別の味覚の基準があるのですね。クラフト酒も若い世代の方達の日本酒に対する思い込みを変えてくれるのではないかと思います。美味しい伝統的な日本酒を大切にしながらも、新しいアイデアで需要を増やして欲しいなと思います。もうひとつ。この日本酒を通して、ワインのテロワールのように、その酒が生み出される環境にも関心を向けていただけるとさらに良いなと思います。滋賀県の場合は、それは、FAOに認められた世界農業遺産「琵琶湖システム」ともつながってくるのではないかと思っています。

歯の治療

▪️昨日は、近江八幡市のとあるお店で「世界農業遺産・琵琶湖システム」の今後の展開に関して、意見交換をしながら会食をする機会がありました。その前に、近くの歯科で治療を受けていました。若い頃、第二小臼歯の虫歯を治療して、臼歯の一部に金属を入れていたのですが、どうもその小臼歯の一部分が少しだけ欠けていたようで、そこから小さな虫歯ができていたようなのです。3ヶ月に1度、歯科衛生士さんに歯のチェックを受けているのですが、その時に、その小さな虫歯が発見されました。今のところ、27本の歯が揃っています。1本足らないのは生まれつき。そこにはブリッジをかけて義歯が入っています(50年前の治療)。歯のケア、大切ですね。いつまでも自分の歯で食事をしたいです。

▪️治療ですが、レントゲンを撮って、麻酔もして、虫歯をキュイーンキュイーンと削って、削った後に白い詰め物をしてもらいました。なんだろうセメント?!でしょうか。軽い虫歯だったようです。困ったことは麻酔ですね。唇の左下に感覚がなくなってしまいました。まあ、2時間程度なんですが。2時間経過する前に、冒頭の会食が始まりました。味覚はきちんとあったので美味しくいただくことができましたが、麻痺している下唇の内側を食事と一緒に噛んでいることに気がつきました。痛くないので、わからないのです。幸いに、表面の粘膜の部分を痛めただけで済みましたが。

▪️話は変わりますが、昨日の会食では驚くことがありました。冒頭に名刺交換したのですが、とても珍しい苗字の方がいらして、その苗字の方は我が家のご近所さんと同じ苗字だったのです。そのことをお話しすると、「それは弟です」と説明してくださいました。いや、びっくりしました。

安田全男さんと

▪️昨晩は、近江八幡市の教育委員会の皆さんとの飲み会でした。私が、滋賀県の「世界農業遺産」に関わるきっかけを頂いた安田全男さんにお誘いいただきました。安田さん以外の皆さんとは初対面でしたが、組織の中で「仕事」をするってどういうことなんだろう…ということに関して有意義なお話ができました。安田さんは、今は近江八幡市教育長をされていますが、私がお出合いした時は、滋賀県農政水産部の部長をされていました。出会ったのは、「利やん」です。その時は「世界農業遺産」の話しをお聞きして、めちゃくちゃ盛り上がりました。改めて、「利やん」って、本当に私にとって大切な場所なんだと思います。安田さんとは2016年からのおつき合いになります。ということで、今日も、大津駅前のいつもの居酒屋「「利やん」で、楽しい時間を持つことができました。安田さん、ありがとうございました。引き続き、「世界農業遺産」に関連して滋賀県を盛り上げるために、力を合わせてまいりましょう。

「森・里・湖(うみ)に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」について講演しました。

▪️昨日は、守山市で講演をおこないました。40年も続いている「つがやま市民文化教養講座」にお呼びいただきました。ありがとうございした。

▪️昨日は、守山市で講演をおこないました。40年も続いている「つがやま市民文化教養講座」にお呼びいただきました。ありがとうございした。

▪️昨年、東京のお台場のホテルで、国連FAO(国連食糧農業機関)が主催した「世界農業遺産(GIAHS)と農村地域開発に関する国際シンポジウム」が開催されたのですが、そのシンポジウムの開催時に、「つがやま市民文化教養講座」から「世界農業遺産・琵琶湖システムに関して講演をして欲しい」という連絡がメールで届いたのです。驚きました。偶然とはいえ、何か「ご縁」を感じてしまいます。しかも、メールの差出人は、勤務する社会学部の先輩の名誉教授の方からでした。先輩からのお願い、断るわけにはいきません。即、引き受けることにさせていただきました。

▪️昨日は、1時間半ほど、「世界農業遺産・琵琶湖システム」に関してお話をさせていただきました。「琵琶湖システム」、正しくは「森・里・湖(うみ)に育まれる 漁業と農業が織りなす 琵琶湖システム」です。講演の最後には、「森・里」で頑張って活動されている方達の存在があっての「琵琶湖システム」であることを強調させていただきました。個人的な意見ですが、「森・里」で頑張って活動されている方達へのリスペクトがもっとあるべきかなと思っています。

▪️「琵琶湖システム」の中核にある「魚のゆりかご水田」や「エリ漁」、このあたりは「漁業と農業が織りなす」ということになります。気になるのは「森・里・湖(うみ)に育まれる」の方です。「湖」=琵琶湖では魚が育まれるのですから、これはすぐに理解できます。私が気にしているのは、「森・里」が育んでいるという部分です。そこには、森や里のそれぞれの場所では、それぞれの生活や生業のために真摯に森や里を守るために頑張っておられる方達がおられます。私は、森では、これまでの林業の在り方に疑問を持ち、本来あるべき林業を取り戻そうとされている方がおられます。里では、集落の農地を維持しようと集落営農に取り組み、環境こだわり農業に取り組む方達がおられます。そういう方達の取り組みが、結果として「琵琶湖システム」を育むことにつながっていると思います。ですから、そういう方達の存在に、「琵琶湖システム」との関連でもっと光が当たって然るべきかと思ってるのです。

朽木の「タネカラプロジェクト」

▪️「タネカラプロジェクト」という取り組みがあります。1人の女性が代表となって取り組まれています。「自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を」多くの皆さんの「参加」のもとで進めておられます。詳しくは、「タネカラプロジェクト」の公式サイトをご覧いただきたいと思います。

▪️このような活動も、私は「世界農業遺産」の大切な要素だと思っています。もっともっと評価されるべきだと思っています。だって、世界農業遺産に認定されたのは、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですから。

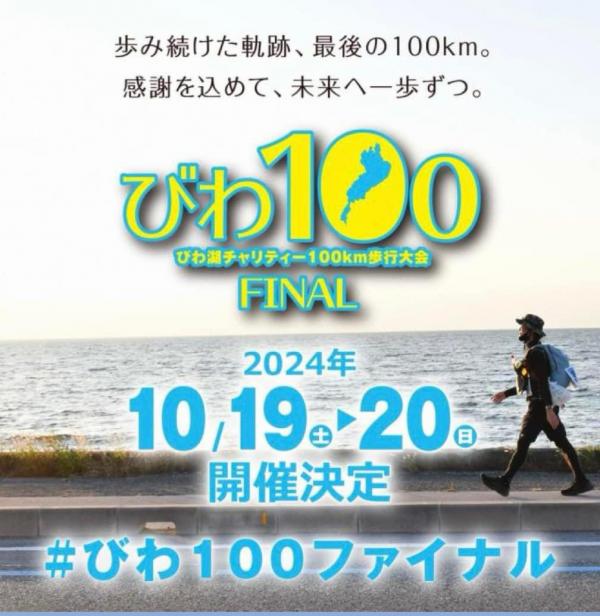

最後の「びわ100」

▪️とうとう、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」第10回、今年度で最後になります…さびしい。

▪️感謝の気持ちを込めて、参加させていただきます。過去、5回参加いたしました。参加したときは、なんとか完歩できました。いろんな皆さんの支えのもとで、なんとか完歩することができました。本当に、ありがとうございました。で、今回は最後です。

▪️私が参加することになったきっかけは「世界農業遺産」です。過去に「世界農業遺産」の認定を目指して歩かれた滋賀県長の皆様。今回は最後です。どうぞ、ご参加ください。一緒に歩きましょう。

【追記】▪️世界農業遺産認定に向けて知恵を絞り、一緒に頑張った県庁の職員の皆さんのうちのお1人に連絡を取りました。すると、今年が最後であることをご存知でした。上司とも相談をして、出来る限りの事、精一杯やりたいとのお返事をいただきました。楽しみです。