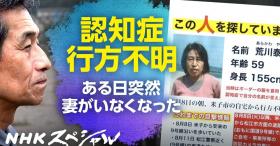

NHKスペシャル「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」

▪️昨日のNHKスペシャルは、「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」でした。認知症行方不明者が1万8000人って、驚いてしまいました。ものすごい人数です。このような番組の内容です。公式サイトから転載させていただきます。大変深刻な問題だと思っています。

▪️昨日のNHKスペシャルは、「なぜ妻はいなくなったのか 〜認知症行方不明者1万8000人〜」でした。認知症行方不明者が1万8000人って、驚いてしまいました。ものすごい人数です。このような番組の内容です。公式サイトから転載させていただきます。大変深刻な問題だと思っています。

認知症やその疑いで、行方不明になった人が10年で倍増、過去最多の1万8000人に。朝起きると認知症の妻がいなくなっていた夫。いったいなぜ?捜し続ける中で、妻のある「意思」に思いが至る。一方、最新技術を使ったまちづくりなど、認知症の人が安心して暮らせる社会を目指す取り組みも始まっている。誰もが認知症の当事者になりうる時代。行方不明になる本人や家族の苦しみとどう向き合うのか。切実な日々を見つめる。

▪️WHO(世界保健機構)と国連が定めた高齢化の定義では、65歳以上の人口が7%を超えると「高齢化社会」、14%を超えると「高齢社会」、21%を超えると「超高齢社会」日本は超高齢社会となっています。日本は、とっくに21%を超えています。2022年で29%です。このような状況を、人によっては「超超高齢社会」と言ったりします。高齢になるほど認知症の発症リスクは高まります。ですから、平均寿命が高くなればなるほど、認知症患者は増加することが予測されるわけです。こちらが参考になるかと思います。内閣府の「和5年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」です。この白書の中では、「我が国は世界で最も高い高齢化率である」ことや、「65歳以上の者のいる世帯は全世帯の約半数」、「65歳以上の一人暮らしの者が増加傾向」という項目がみられます。私はすでに前期高齢者です。人事(ひとごと)ではありません。まさに自分事の問題なんです。ということで、今回のNHKスペシャル、録画したものをじっくり視聴することにします。

【追記】▪️ 厚生労働省の「行方のわからない認知症高齢者等をお探しの方へ(身元不明の認知症高齢者等に関する特設サイト)」です。

防災訓練

▪️今日は、暮らしている地域の自治会の防災訓練でした。訓練の内容は、①避難行動訓練、②安否確認訓練、③AEDを用いた救護訓練、④簡易担架の作成・搬送訓練でした。雨が降ったり止んだりで、開催できるかなと心配していましたが、予定通り開催されました。訓練は、自治会の主催ですが、消防署の職員の方達が講師してくださいました。ありがとうございました。

▪️今日は、暮らしている地域の自治会の防災訓練でした。訓練の内容は、①避難行動訓練、②安否確認訓練、③AEDを用いた救護訓練、④簡易担架の作成・搬送訓練でした。雨が降ったり止んだりで、開催できるかなと心配していましたが、予定通り開催されました。訓練は、自治会の主催ですが、消防署の職員の方達が講師してくださいました。ありがとうございました。

▪️この防災訓練の冒頭の①では、「全員無事」を道路から見えるところに掲出することになっていました。まだ、正式の「全員無事」カードがないので、とりあえず紙に印刷したものです。全世帯にカードを用意しようとすると、それなりに費用がかかるから…らしいです。最近、災害時に黄色いハンカチを掲げる取り組みをしている地域がありますが、あれと同じことなのかなと思います。

▪️ ③のAED を使った訓練ですが、講習用の模型を使ったものでした。しかも、実際に自分でやっみるのではなく使い方の説明を受けるという感じかな。大学で何度か訓練をしましたが、年1回はAEDの訓練を自分でやっておかないと、いざというときに対応できないんじゃないのかなと思ってきました。だから、できる限り訓練を受けるようにしています。あと、参加者から、「そもそも、近くのどの場所にあるのでしょうか」という質問が出ました。これも普段よくわかっていないといけません。ネットには、「日本全国AEDマップ | 全国のAED設置場所マップ」というものがあります。これも参考になりますね。

▪️でも、AEDよりも大切なのは、胸骨圧迫(心臓マッサージ)ですね。これは、訓練用のピンク色のハートが置かれていました。それをきんと押せれば、ピューという音がします。なかなか力がいります。救急車がやってくるまで(8.5分~9分)、この胸骨圧迫を継続しなければなりません。1人では難しいように思います。何人かで交代するのであれば、なんとかなるかな。

▪️ 1人の方が倒れて心臓が止まっている場合、救急車を呼んでくれる人(途中で胸骨圧迫を交代してくれる人)、近くのAEDを取りに行く人、自分も含めて3人が必要になります。どうしたものでしょうね。例えば、家の中で心房細動で意識がなくなったら、お一人だとまず助かりませんね。お二人でも、お二人とも高齢者だったら対応が難しいかもしれません。訓練の時のようにはいきそうにありません。さあて、困ったなと思いましたが、でも、アップルウォッチは、離れた家族に通知をしてくれるようですね。なるほどな〜。

義父のこと

▪️先週の土曜日の深夜、義父が亡くなりました。91歳でした。亡くなる前、意識がある時に、見舞うことができてありがたかったです。義父は、私が見舞ったあと、数時間後に亡くなりました。表現が難しいのですが、最期、上手に弱りながら天寿を全うされたように思います。義父の最期の時期は、2人の娘さん(1人は家人)に丁寧に支えられていました。幸せだったと思います。

▪️義父は、だんだん自宅での介護が難しくなり、最後は短期間ですが老人ホームに入りました。介護を受けつつも、いつも見舞いに来る人たちに感謝の気持ちを言葉にされていました。感謝の気持ちを最後まで忘れない方でした。完全燃焼ですね。大往生だと思います。自分も義父のようになればなあと思いますが、たぶん難しいでしょうね。加えて、病院ではなくて自宅で天寿を全うしたいのですけど、これはさらに難しいかもしれません。でも、諦めませんよ。義父は小学校の教員でした。最後は、校長を務めました。そのようなこともあるのでしょうか、戒名の最初の文字は「教」でした。

▪️日曜日は通夜でした。通夜の前に、湯灌と納棺を行いました。そのほとんどは、若い納棺士の方達が、細かな配慮をされながら非常に丁寧に行なってくださいました。よく鍛錬をされている方達だなと思いました。おそらくですが、葬儀会社ごとに、このような葬儀に至るまでの儀礼的なプロセス等は異なるのでしょうね。

母の家の庭

■今から7年前の4月24日にFacebookに投稿した写真です。そこには、このような文章を添えていました。この文章にあるばーちゃんとは、母のことです。

■今から7年前の4月24日にFacebookに投稿した写真です。そこには、このような文章を添えていました。この文章にあるばーちゃんとは、母のことです。

ばーちゃんの家の庭がジャングルになっていた。あの可愛らしいカラスノエンドウが、猛烈に猛々しく増殖していた。これはいかんと、施設のばーちゃんの世話は妻に任せて、私は庭の世話を担当。45リットルの袋にギュウギュウに押し込めて4袋の雑草を刈り取った。刈り取った草は、今回は自宅に持って帰って処分。作業前の写真はお見せできない…が、作業後は、このようにスッキリ。午前中は自宅の庭、午後はばーちゃん家の庭(^_^;)。

■この頃、母は、実家の比較的近くにある「老健」(介護老人保健施設)に入所していました。母は、老健から自宅に戻ることはなく、その後、滋賀の老人ホームに移リ、様々な病気を繰り返して2019年1月の正月明けに亡くなりました。母の世話は10年続きました。ほぼ毎週、自宅から片道2時間半ほどかけて通っていました。母の世話はするのですが、母の家の、特に庭の世話まではなかなかできませんでした。この7年前の投稿のように、大変な状態になってから一気に手入れをしていました。その頃は、この庭の世話、100%義務感だけでやっていました。ご近所のご迷惑にならないように。ただ、義務感とはいっても、「やるからには徹底的にやるぞ!!」と気合が入っていました。

■この投稿の時は、すでに奈良のマンションから現在の大津の家に引っ越していました。引っ越した1ヶ月半後かな。今お世話になっている庭師さんに、庭の大規模改修をしていただく前のことでした。自分の両親が庭の世話をきちんとしない人たちだったので、自分が庭のある家に暮らし始めた時、やはり強い義務感で「母の家の庭のようになってしまってはダメだ。庭をきちんと世話しなければ…」と思ってやっていました。でも、まだ実家の庭の世話をしていたときの延長線上でしかありません。ただし、庭の世話をきちんとしないといけないとの思いから、その後、庭師さんに大改修をしていただき、素敵な庭を作っていただきました。そのような庭ができてからですね、庭の世話に夢中になってきたのは。今は、室内にあるたくさんの観葉植物の世話も含めて、自宅から長期間離れることは、ちょっと嫌かな。心配ですから。私がガーデニングにハマる背景には、このような介護をしていた頃の経験があるのです。

■もっとも、今はまだ体が動くからガーデニングもできるのです。いつか、体が動かなくなった時、庭は荒れていくのでしょうね。残念ですが。できるだけ庭の世話をし続けられるように、健康を大切にしなくてはいけないと思うのです。

義父母宅の庭の手入れ

■先週の土曜日、親子3人で、奈良に暮らす義父母宅の庭の手入れ(草抜き、落葉除去)に向かいました。息子は大阪に暮らしているのですが、自宅からやってきてくれました。義父母の庭、義理の妹が半分ほど作業をしてくれていたし、午前中は風が吹いて涼しかったので、それほど大変ではありませんでした。そもそも、自分の庭の世話でこういうのは慣れているので、草抜き作業等は苦痛ではないのです。

■先週の土曜日、親子3人で、奈良に暮らす義父母宅の庭の手入れ(草抜き、落葉除去)に向かいました。息子は大阪に暮らしているのですが、自宅からやってきてくれました。義父母の庭、義理の妹が半分ほど作業をしてくれていたし、午前中は風が吹いて涼しかったので、それほど大変ではありませんでした。そもそも、自分の庭の世話でこういうのは慣れているので、草抜き作業等は苦痛ではないのです。

■庭の手入れで義母からお小遣い⁈をいただいたので、昼食は親子3人で韓国料理店に行きました。私は、参鶏湯の定食でした。参鶏湯とは、雛鳥の腹の中に、漢方薬にもなる高麗人参、餅米、ナツメ、ニンニク、クルミなどを入れてじっくり煮込んだ料理です。私自身、夏バテはしていませんでしたが、滋養のある料理で精をつけることができたのかなと思います(まあ、気のせいかもしれませんが)。

■義父母の庭の手入れをしながら、亡くなった母親の生活の介護をしていたころのことを思い出した。あの頃、庭の世話には気合が必要でした。もっとも放置しておくこともできず、ご近所に迷惑をかけないためにやっていたというのが正直なところです。庭がきれいになるのは嬉しかったのですが、あの頃は義務感だけでやっていました。もっとも、滋賀に転居し、自宅で庭の世話をしているうちに、先ほど書いたように庭仕事には慣れてきました。ただし、20年後は果たしてそんなことが言えるのかな…と、ふと思いました。その時、子どもたちは今回のように庭の草抜きをやってくれるのかな…と思いました。そして、今日の息子の作業の様子を見ていると、まあ難しいだろうなと思ったのでした。良い息子なんですけどね。

女優 原田美枝子が、制作・撮影・編集・監督- 母のために作り上げた短編ドキュメンタリー『女優 原田ヒサ子』予告

女優・原田美枝子が、自ら制作・撮影・編集・監督を手掛け、母のために作り上げた短編ドキュメンタリー『女優 原田ヒサ子』。認知症が進み、まるで我が事のように娘の人生を語りだした、女優・原田美枝子の母、ヒサ子。認知症の人は、自分が一番輝いていた時代に戻ることが多いけれど、自分以外の人の記憶を語るということは珍しいという。

15の時に映画でデビューして以来、女優の仕事を続けてきた原田美枝子。子供の面倒を見てくれたり、美枝子の女優の仕事を支えてきた母ヒサ子は、認知症が進み、ある時体調を崩して入院した病院のベッドで、「私ね、15の時から、女優やってるの」と語り始めたことに驚き、カメラを回し始めたドキュメンタリー。

母の記憶が娘の人生とオーバーラップしていることに驚いた美枝子は、母の人生を振り返り、母の心の中に残されていた夢を叶えようと思い立つ。

15歳から女優として、黒澤明、増村保造、勝新太郎、深作欣二、平山秀幸といった錚々たる映画監督の作品に出演し、45年もの間カメラの前に立ってきた美枝子が、初めてカメラの後ろから母を見つめる。そこに映し出されたのは、娘と一心同体で生きてきたヒサ子の時間。スクリーンを通してそれを共有し、私たちはそれぞれの人生を振り返る。

美枝子の長男の石橋大河(VFXアーティスト)、長女の優河(歌手)、次女の石橋静河(女優)ら孫たちをはじめ、母ヒサ子の映画を作る美枝子の思いに賛同する人々が協力し、90歳の女優デビューとなる撮影のカチンコボードが叩かれた――

2020年3月28日公開

■私と同い年、同級生になる原田美枝子さんが、ご自身のお母様のために制作したドキュメンタリーだそうです。予告編ですが、何か心に沁み込みます。娘と一心同体で生きた…。いろんな家庭、いろんな親子関係があります。

介護付き住宅「はっぴーの家ろっけん」

■神戸にある介護付きシェアハウス「はっぴーの家ろっけん」について、facebookを通して知りました。NHKの番組のページです。とても興味深く調べてみると、以下の記事がありました。詳しいことは、この記事の中に丁寧に説明されています。

多世代が集まる「大家族」の新しいカタチ。介護付き住宅「はっぴーの家ろっけん」

■私が興味深く思ったことは、1階が地域の皆さんに開放されていることです。入居している高齢者の方達がおられる横で、地域の子供たちが遊んでいる。パソコンに向かって仕事をしている女性の横にベビーサークルがあり、赤ちゃんを、地域の子どもたちや入居されている高齢者の方達が面倒を見ている。高齢者の方たちの夕御飯を、地域の子どもたちが配膳している。時には、地域の子どもたちが仲の良い高齢者の居室に遊びに行く。辛い過去を持つ青年がボランティアとして働いている…。ここは介護施設ではありません。地域の人がつながる「場所」なんですね。

敬老の日

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

◼︎昨日は敬老の日でした。以前は、老いた両親のための日だったように思いますが、その両親もともに亡くなり、自分自身に孫が生まれて私自身が還暦を超えると、今度は、私が感謝の気持ちを伝えてもらう日になっています。

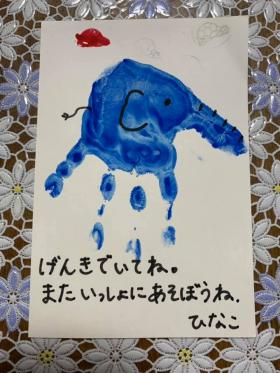

■このメッセージカードは、2歳になる孫娘がプレゼントしてくれたものです。通っている保育園で作ったようです。小さな手に絵の具をつけてカードにスタンプ。これは「象さん」ですね。まだ2歳なのでひらがなは書けませんが、孫の気持ちを両親(娘夫婦)が代わりにメッセージにしてくれました。私が79歳になる時、孫娘は成人します。その時までは、なんとか生きていたいと思います。大丈夫かな。

◼︎先ほど、両親がともに亡くなり、孫娘が生まれ…と書きました。これで完全に世代交代です。プライベートで世代交代したら、仕事でも世代交代しつつあります。これで自然です。ただし、「おじいさん」(老人)のカテゴリーに移り、健康面ではいろいろ心配になります、やはり。「人生100年時代」と政府は高齢者を煽りますが、「政府に頼らずに、いつまでも自力で稼いでくれよな」という裏のメッセージが聞こえてくるかのようです。というか、それが本音だと思います。まずは健康を維持すること、健康寿命を延ばすことが大切になります。あまり自信がありません。両親を看病・介護してきた経験があるからです。そんな簡単ではありません。両親は、息子である私に看病・介護されても当然と思っていたようですが、私が本格的に老人になった時はどう思うでしょうか。多くの同世代の皆さんは、子どもたちには世話になれないと、どこかで思っているのではないでしょうか。やはり、地域の中に、人の最期を支える「共助の仕組み」が必要だと思うわけです。さて、どうしたものか。今、地域にある様々な資源をつなげて、地域の中にその「共助の仕組み」を作れないだろうかと相談を受け、福祉の専門家、僧侶、様々な方達とそのデザインを考えようとしています。うまくいったら良いと思っています。

◼︎すみません。話が逸れてしまいました。昨日の敬老の日、孫のひなちゃんからカードをもらってとても幸せな気持ちになりました。ありがとう。ひなちゃん。

「認知症になっても死ぬまで芦屋小雁でいたい」

◾️喜劇俳優の芦屋小雁さんが認知症になりつつも、ご夫婦二人三脚で歩まれているドキュメンタリーを、たしか昨年だったと思いますがNHKの「NHKハートネット」という番組で視たように記憶しています。とても印象に残りました。その番組の内容を記事として読むことができることを知りました。「認知症になっても死ぬまで芦屋小雁でいたい」という記事です。70年にわたり喜劇俳優として活躍されてきた芦屋小雁さんも、84歳になられたとか。それはそうですね、自分が還暦を超えているのだから。小雁さんは、血管性認知症とアルツハイマー型認知症の合併型であることを公表されました。現在は、30歳年下の奥様と一緒に俳優の仕事をしながら京都に暮らしておられます。詳しくは、記事をお読みいただきたいのですが、妻の寛子さんは、夫である小雁さんを俳優としてもものすごく尊敬されていることがよくわかりす。俳優である芦屋小雁が大好きなんですね。

◾️記事を読んでいて「あっ!」と思ったのは、特に記事の最後、以下のところです。

小雁さんはシニア向け演劇教室「元気☆塾」で指導も行っています。教室には、小雁さんの大きな「よーい、はい!」の掛け声が響きます。

小雁さんと寛子さんは、地域の行事にも積極的に顔を出します。地蔵盆に浴衣姿で現れた2人に、町の人々は次々と声をかけたり、握手を求めたり。小雁さんの人気は健在です。

女性:「がんばってや小雁ちゃん!」

小雁:「ありがとうございます。」

女性:「また舞台出られるように!」「大きな劇場に出て拍手をもらうとね、当然それは芦屋小雁だと思うんですけど。そういう機会がどんどんなくなっていった時に、やっぱり地域の方々と触れ合う。正直に色んなことをオープンにしていって、病気があってもどんな姿になっても、最期まで芦屋小雁でいるっていうことが大事なんじゃないかと。」(寛子さん)

認知症であることをオープンにして、最期まで“芦屋小雁”として生きていく。

それが、小雁さんと寛子さんの、ふたりらしい認知症との向き合い方なのかもしれません。

◾️六車由実という方が執筆された『驚きの介護民俗学』という本があります。六車さんは元々民俗学者で大学の教員をされていましたが、その後、老人福祉施設に勤務され、その時の経験を元に本を執筆されたのです。その本の中に、六車さんが、認知症になられた方のライフヒストリーを聞き書きされることを記述した箇所があります。記憶が曖昧なのですが…。戦前、台湾で製糖工場にお勤めだった技術者の方が、日常生活では認知症の症状が進行しているにも関わらず、自分の人生で輝かしく誇りに思える過去の記憶を語り始めると、ものすごくしっかりしてきて細かなところまで語られる…というような内容だったと思います。社会の中に重要な自分の役割があり、そういう自分を社会の側もきちん評価してくれていたという経験が、人間には大切なのかもしれません。

◾️記事にはありませんが、この記事のもとになった映像では、小雁さんが演劇教室で指導されている様子が映っていました。すごいんです。その時の小雁さんは。どう見ても認知症の老人には見えません。細かな微妙な点について指導を行う、演劇の指導者なんです。小雁さんは、過去ではなく今も現役の喜劇俳優です。いつまでも喜劇役者としてきちんと社会とつながっていたい、人びとから役者として期待されたい、そう思っておられるのでしょう。タイトルの通り「認知症になっても死ぬまで芦屋小雁でいたい」のです。そして、そういう自分の夫を、妻の寛子さんは、尊敬し愛おしく思いつつ、「わたしのことがわからなくなるまで一緒に暮らそう」と覚悟を決めて支えておられるのですね。

冬の比良と菜の花

◾️昨日も亡くなった母の年金のことで、お世話になった老人ホームに行ってきました。年金事務所から送られてきた書類にサインをいただくためです。後日、この他にも複数の役所で書類を発行してもらわねばならず、なんていうか、いろいろ勉強になります。そういうわけで老人ホームに出かけたのですが、ただ行って帰るだけではつまらないので、往きは自宅から琵琶湖大橋を渡って守山市の湖岸にある「第1なぎさ公園」に立ち寄りました。有名な菜の花がピークのようです。今日は天候も良く、湖西にある自宅からも頂きが雪で白くなった鈴鹿山系の山々を眺めすることができましたが、湖東の守山の側からも、美しい比良山系はもちろんのこと、伊吹山や湖北の山々を眺めることができました。美しい景色を眺めると心が洗われますね。行って良かったです。

◾️昨日も亡くなった母の年金のことで、お世話になった老人ホームに行ってきました。年金事務所から送られてきた書類にサインをいただくためです。後日、この他にも複数の役所で書類を発行してもらわねばならず、なんていうか、いろいろ勉強になります。そういうわけで老人ホームに出かけたのですが、ただ行って帰るだけではつまらないので、往きは自宅から琵琶湖大橋を渡って守山市の湖岸にある「第1なぎさ公園」に立ち寄りました。有名な菜の花がピークのようです。今日は天候も良く、湖西にある自宅からも頂きが雪で白くなった鈴鹿山系の山々を眺めすることができましたが、湖東の守山の側からも、美しい比良山系はもちろんのこと、伊吹山や湖北の山々を眺めることができました。美しい景色を眺めると心が洗われますね。行って良かったです。

◾️昨日は空気が大変澄んでいました。自宅のリビングからも、雪で頂きが白くなった鈴鹿山系の山々を見ることができました。「第1なぎさ公園」の岸辺からは、比良山系はもちろんのこと、湖北の伊吹山をはじめとする山々がはっきり見えました。ひょっとすると竹生島も確認できるかなと目を凝らしましたが、私の視力でははっきりわかりませんでした。残念。ちょっと自撮りの写真も撮ってみました。怒ったような顔をしていますが、風が強いので、こんな顔になってしまいました。すみません。