2024年最後のご挨拶

▪️2024年、SNSでリアルでおつきあいくださった皆様、本当にありがとうございました。お世話になりました。来年もどうかよろしくお願いいたします。

▪️今年の4月から前期高齢者2年目になりました。年齢を重ねると同時に経験も積み重ねていくことになります。そのような積み重ねから生まれる知恵のようなものを、いろいろな局面で活かしていけているような気がしています。しかし同時に、いろいろな局面で周りの若い方達に支えていただかねばならないことも増えてきているようにも思います。支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。

▪️今日は、なんとか大掃除をすべて済ませることができました。ギリギリセーフです。年越し蕎麦もいただき、今はNHK交響楽団の第九をテレビで鑑賞しながら、この投稿をタイプしています。

▪️写真は、奈良の東大寺二月堂そばの道です。2010年の大晦日に撮ったものです。その当時はまだ奈良に暮らしていました。奈良に暮らしていた時分は、大晦日の晩、家族と一緒に初詣に出かけていました。春日大社、東大寺二月堂、東大寺大仏殿と順番に初詣をしていました。当時、子どもたちは、まだ大学院生と学部生でした。懐かしいです。

▪️今年は、秋に息子が素敵な女性と結婚しました。さきほど、プロの写真家が撮ったたくさんの写真がLINEを通して息子夫婦から届きました。それらの写真を眺めながら、結婚式の時のこと思い出していました。そのような満ち足りた気持ちで、大晦日を迎えています。NHK交響楽団の第九も、第4楽章に入りました。ということで、皆様、良い年をお迎えください。

大津の街中で買い出し

▪️午前中は、締め飾りをドアに取り付け、大掃除の続きを行いました。そして、午後から大津の街中に買い出しに出かけました。大津の街中には、アーケードのある3つの商店街があります。その商店街を中心とした界隈にあるお店で買い出しをしました。まずは、有名な漬物屋の八百与さんです。こちらでは、ウリの長等漬け(奈良漬)と日野菜漬けを購入。

▪️次は、阪本屋さんへ。こちらでは鮒寿司とエビ豆を購入しました。お正月に子どもたちの家族が集まって来ますが、鮒寿司は私しか食べないのです。量をたくさん食べるものではないので、カットしたものを購入。それから、エビ豆を購入。孫たちに、滋賀県の郷土料理を楽しんで欲しいです。阪本屋さんでは、若旦那の内田真太郎くんと話もできました。エビがあまり漁獲できていなかったようだけど、エビ豆だけはなんとか商品として販売できたとのことでした。しかし、貝類については、内田くんの言い方では「全滅」。商品として販売する量は全く手に入らなかったようです。原因は色々あるのでしょうが、貝類が成長するのに必要な餌が不足していることを心配されていました。琵琶湖の漁業者はもちろんのこと、水産物を仕事にされている阪本屋さんのような食品加工業者さんも、琵琶湖の環境の変化が経営に直結してきます。

▪️そのあとは、平井商店さんに伺いました。以前ゼミの学生たちが湖西の農家の皆さんと平井商店さんを繋いでプロデュースした「純米吟醸 無濾過生原酒 北船路」を購入しました。ラベルの左端には、「村おこしプロデュース龍谷大学米づくり研究会」と書いてあります。この研究会、今はありませんが、当時ゼミ生たちが作った研究会でした。ただ、私の場合は持病のため、糖を含む日本酒は控えていますから、購入したのは4合瓶ではなく350mlの小さいものです。お正月にぐい呑み1杯程度、自分で自分に許そうと思います。残念ですが。私は飲めませんが、この投稿をご覧の皆さんには、この「北船路」を手に入れていただき、味わっていただきたいです。ぜひ。今日、平井商店では、ひさしぶりに杜氏でもある平井弘子さんと少しだけですがお話をすることもできました。嬉しかったです。

▪️最後は、千丸屋さんで、花がつおと利尻昆布を購入しました。お正月の間だけは、雑煮のお出汁をきちんととる予定にしています。使った利尻昆布は、冷凍してある山椒と一緒に炊いて佃煮にします。さあ、お正月に向けて、少し気分がアップしてきましたよ。

▪️今は、お正月の準備も、近くのスーパーマーケットでできるし、なんならネットの通販も使えます。そもそも、お正月のお節料理も自宅では作らず、買ってくる方が普通かもしれません。でも、高度経済成長期の頃、スーパーができるまでは、みなさん大津の街中の商店街界隈に食材を求めてやって来られていました。真っ直ぐに歩けないほどの人が行き交い、大晦日も夜中まで買い物客でいっぱいだったと…、そういうお話をいろんな方達からお聞きます。

▪️今、大津の街中にはたくさんのマンションが建設されています。よく知っていた場所が、突然、駐車場になっていて驚きます。そのような駐車場は、いずれマンションが建設されることになります。それは仕方がないところがあります。でも、そのようなマンションに転居されてくる方達から、ずっと愛される商店街になってほしいなと思っています。

年末

▪️今日は、大掃除の続きです。自分の書斎の断捨離が、まあまあできたので、今日はリビングルームの床の掃除。それから、風呂の掃除が90%完了。残り10%は明日ですね。明日は窓も拭かないといけませんし。

▪️それから、大津の街中にある乾物屋(千丸屋)さんに、昆布と花かつおを買いに行きます。お正月三ヶ日の雑煮用です。また漬物屋(八百与)さんでは、奈良漬を購入するつもりです。こちらのお店では奈良漬ではなく長等漬という商品名だったと思いますけど。お正月、我が家で鮒寿司を食べたいと思うのは私だけなのですが、鮒寿司屋(阪本屋)さんで少し買いましょうか。糖尿病になる前だったら、加えて大津の街中にある酒蔵(平井商店)さんに行って、昔は私のゼミの学生たちがプロデュースした「純米吟醸 北船路」を購入していたのですが、明日はどうしようかな。小さな瓶(350ml)だけ購入しようかな。お正月なので、ぐい呑みに1杯程度楽しみますか。

▪️ということで、お正月も目の前です。正月の2日は、娘の家族が我が家にやってきます。3日は、息子夫婦もやってきます。小さな家に大人が6人子ども(孫)が2人、8人で昼食を楽しみます。夕方は、全員で奈良に移動します。義母を囲んで親戚一同で新年会です。この新年会は、毎年恒例のパターンになっています。

龍谷大学吹奏楽部「第51回定期演奏会」と「奇跡のチェロ・アンサンブル 2024」

▪️昨日の晩は、ザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部の「第51回定期演奏会」を楽しみました。個人的な印象にしかすぎませんが、第1部ではJ.マッキーの「ドラム・ミュージック-打楽器とウインド・アンサンブルのための協奏曲」の演奏が、第2部ではチャイコフスキーの「交響曲第4番」(4楽章)の演奏が素晴らしく、とても感動しました。

▪️ J.マッキーの「ドラム・ミュージック-打楽器とウインド・アンサンブルのための協奏曲」では、パーカッションが活躍します。第2楽章では、バスドラムのカデンツァがあります。バスドラムとは、大太鼓のことです。カデンツァとは、ソリストだけが独奏する部分です。このカデンツァの時は、指揮者はじっとされています。ソリストは4回生の福田龍弥くんでした。遠距離通学で大変だったと思いますが、1回生の時から活躍されていました。演奏の後は、指揮者の指示で立ち上がって観客の皆さんや吹奏楽部の仲間から拍手を受けました。その時の、福田くんの表情や態度がとても素敵だなと思いました。福田くん、ご苦労様でした。

▪️ チャイコフスキーの「交響曲第4番」(第4楽章)、とても期待していました。私自身が、学生時代にオーケストラでバイオリンを弾いていたこともあり、オーケストラが演奏するクラシックの作品を、あえて吹奏楽が演奏することにとても関心があったのです。昨年度まで吹奏楽部の部長をしていて気がついたことは、吹奏楽の演奏の幅の広さです。狭い範囲での吹奏楽の作品の演奏だけでなく、龍谷大学吹奏楽部は、ポップスからクラシックまで様々なジャンルの作品を演奏します。もちろん、そこには音楽的な能力が必要になります。そういうわけで、今回も非常に楽しみにしていました。

▪️龍谷大学が定期演奏会で演奏するクラシックの作品の編曲に関しては、私が部長になってからですが、その多くを作曲家の日景貴文先生がご担当してくださっています。日景先生の編曲は、原曲にかなり忠実に編曲されているそうです。学生指揮者の部員の方からそのように教わりました。なるほどと、思いました。今回は、この第4楽章、オーケストラで弦楽器が演奏している表現に、管楽器がどこまで近づけるのか…、それが私の一番の関心でした。3週間前に練習を見学させていただいた時はかなり大変だなと思っていましたが、練習を積み重ねられたのでしょう、本番は想像以上に立派に演奏されました。迫力のあるスピード、弦楽器の細かな動きの表現、とても感動しました。あとで、指揮をされた音楽監督・常任指揮者の若林義人先生に、「感動しました」とお伝えしたところ、「でしょ〜!」と今回の演奏には、大変満足、納得されているようでした。

▪️定期演奏会の後は、一緒に定期演奏会を楽しんだ息子夫婦と、ザ・シンフォニーホールから少し離れてたところにあるビストロで、遅い夕飯を楽しみました。その夕食の後、息子夫婦とJR福島駅方面に移動していると、餃子の「珉珉」の前に、たくさんの部員の皆さんが立っておられました。びっくり。店内では、たくさんの吹奏楽部の関係者が打ち上げをやっておられました。これ貸切だったのかな。それはよくわかりませんが、私が中をのぞいた時は、ちょうど最後のスピーチのようなタイミングでした。ということで、次の二次会から打ち上げに参加させていただきました。夜中まで呑んでいましたので、ちょっと呑みすぎました。夜中まで…ということが予めわかっていたので、昨晩は大阪福島にあるホテルを予約して宿泊しました。

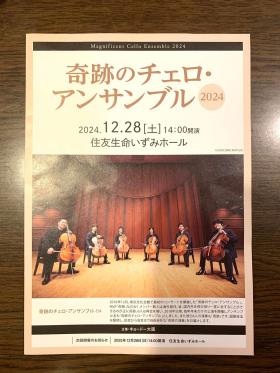

▪️そして今日は、いずみホールで「奇跡のチェロアンサンブル 2024」を楽しみました。午前中は時間があったので、ふと思い立ち、いずみホールの近くにある大阪城に行くことにしました。でも、ガーン。今日から元旦までの間は閉館していました。がっかりです。大阪城に登るのは、おそらく子どもの時以来で楽しみにしていたのですが…。しかも、ものすごく大勢の海外からの旅行客に圧倒されてしまいました。

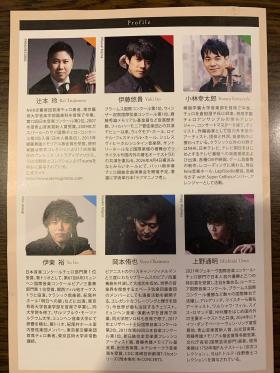

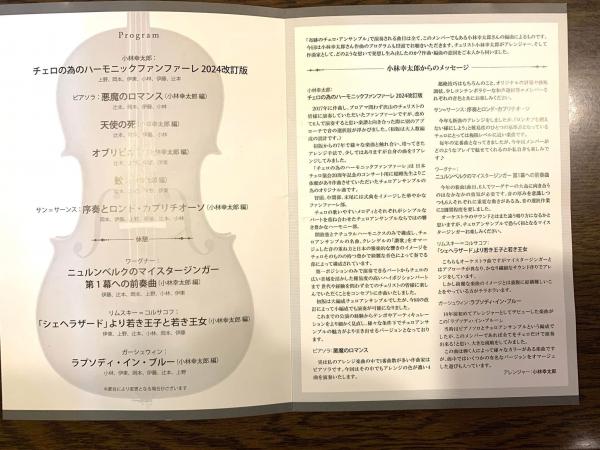

▪️大阪城はともかく、「いずみホール」で開催された「奇跡のチェロ・アンサンブル 2024」、堪能させいただきました。昨年に引き続き、2回目になります。プログラムをご覧いただければわかりますが、クラシックの作品だけでなく、ピアソラのタンゴ、それからガーシュインのラプソディ・イン・ブルーも演奏されました。アンコールは、「ルパン三世」のテーマ曲でした。すべて、この「奇跡のチェロ・アンサンプル」のメンバーの1人である小林孝太郎さんが編曲されています。

▪️今日のプログラムの中では、昨年も演奏された作品が「序奏とロンド・カプリチオーソ」になります。編曲者の小林さんが解説されていますが、チェロにとっては極限レベルに近い難易度の高い作品になります。6人のチェロで演奏するために、いろんな作品を編曲されるわけですが、「序奏とロンド・カプリチオーソ」の難易度を超えないようにいろんな作品を編曲されているそうです。これから、毎年、演奏されるようです。もともと、サン=サーンスが、あの有名なバイオリニストのサラサーテのために作曲した作品です。バイオリンの名人が、テクニックの凄さを聴衆に見せつけるためのような曲なのです。本来は独奏のバイオリンとオーケストラによって演奏されるわけですが、それを6人で分担して演奏されました。分担といっても、独創者が1人のチェリストに固定されているわけではなく、ぐるぐると役割が変わっていくのを、聴くだけでなく興味深く拝見させていただきました。年が変わると、パートを交換したりしているのですかね。知らんけど…。

▪️みなさん、それぞれにチェリストとして素晴らしいキャリアをお持ちなのですが、NHK交響楽団の主席チェロ奏者をつとめておられる辻本玲さんは、このグループのリーダー格だからでしょうか(一番年上)、メンバーに送る目線や表情にも独特のものがあり、なぜか惹きつけられました。余談になりますが、この6人の皆さん、大阪の公演の前日には昨年もそうでしたが焼肉を食べておられます。6人で30人前食べたと伊藤悠樹さんはMCで話しておられましたが、ほんまかいな。6人のチェリストが鶴橋の焼肉屋で豪快に焼肉を食べているシーンを想像してしまいました。

龍谷大学吹奏楽部「第51回定期演奏会」

▪️今晩、大阪福島にあるザ・シンフォニーホールで、龍谷大学吹奏楽部の「第51回定期演奏会」が開催されます。チケットはかなり前に完売していますが、YouTubeで無料配信されます。ぜひ、ご覧ください。17時半から配信開始、18時半に開演します。

https://www.youtube.com/live/fKl92abuT-8?si=oPai-NF2_s02_yCt

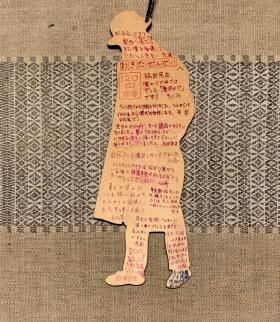

大切な寄せ書き

▪️今日から大掃除を始めました。自分の書斎に溜まった書類や古い郵便物の処理。今から思えば、どうしてこんなのを大切に保存しているのだろうと思いますが、処分処分。スッキリします。それから、クローゼットも整理して、スペースを作り、溢れている鞄やリュックの類を収納しました。こうやって整理すると、「自分は鞄やリュックが好きなんやな」と呆れてしまいます。いずれ、これらも断捨離ですかね。

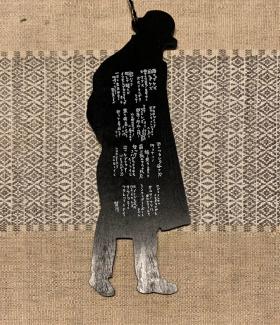

▪️そうやって整理していると、大切なものも出てきます。これ(写真)は、そのうちのひとつ。龍谷大学に2004年に赴任しましたが、それまで勤務していた岩手県立大学の学生の皆さんが龍谷大学に異動する際に贈ってくださったものです(シルエットは、宮沢賢治です)。2004年の2月21日の送別会の時にいただいたものだと思います。寄せ書きを読むと、県大にいるときも、学生さんたちといろいろやっていたことを思い出します。この寄せ書きにも「盛岡ゼミ」とか「キャリア研究会」が出てきます。「盛ゼミ」と「キャリ研」と呼ばれていました。懐かしいです。

▪️私が岩手県立大学に勤務していたのは、1998年の4月から2004年の3月までです。1993~2005年にかけて社会人になった世代のことを「氷河期世代」と呼んでいるようですが、ちょうど重なっています。龍谷大学に異動してから、親しかったみなさん全員とは繋がっていませんが、どうされているでしょうね。今は、45歳ぐらいかな。龍谷大学を退職したら、岩手県立大学時代学生だった皆さんにお会いしたいものです。

仰木の畑でキャベツとケールを植えました。

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。例の耕作放棄地で有機農業に取り組むプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。ただ、すでに耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。

▪️今日の午前中は、仰木の畑で農作業に取り組みました。例の耕作放棄地で有機農業に取り組むプロジェクトの農作業です。12月11日の投稿にも書きましたが、もうじき、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」からも理事を出して「(仮称)仰木地区地域共生協議会準備委員会」が立ち上げられる予定です。ただ、すでに耕作放棄地の草刈りをして、畑を復活させ、野菜の種や苗を植えて野菜作りを始めています。

▪️前回は、12月11日でしたから、今回はあまり間を置かずに作業が行われました。今日の作業では、新しく苗を植える作業を行いました。新しい畝にマルチシートを貼り、そこに苗を植えるための穴を、専用の器具で開けていきました。植えた苗は、キャペツとケールの苗です。両方とも、種子から育ててきたた苗です。苗を植えた後は、ひとつひとつにジョウロで水をやり、土の保湿効果を高めるために籾殻を蒔きました。

▪️ところで、畑なんですが、元々が水田ですので雨が降るとぬかるんでしまいます。長靴の裏側のスリップ止めの溝にびっちり粘土が入って、どんどん長靴が重くなります。仰木には車でやって来ているのですが、運転時にはスニーカーに履き替えて、長靴は紙を敷いた上に横倒しに置いて、車を汚さないように運転して帰りました。何か、農作業向きの長靴ないですかね。ということで調べてみると、ありますね。滑り止めはついてはいるけれど、今の長靴のように深い溝はないようです。これいいですね。問題は、大きな私の足のサイズに合うものがあるかどうかですね。

▪️今日はとても良い天気でした。風もなく、暖かい中で農作業に取り組めました。これが昨日であると、滋賀県の冬らしい時雨た天気でした。晴れたり、冷たい雨が降ったりしていました。滋賀県の方言では、そういう天気のことを「しまける」といいます。もう年齢が高い方しか使わないとは思いますが、昨日「しまけた」天気だったのです。農作業をしながら、「今日で良かったね〜。昨日だったら、鼻水が垂れてきて大変だったよ」と笑いながらおしゃべりをしていました。次回の農作業は、1月になります。

▪️今日は、有機栽培で育てた立派な白菜をお土産にいただいて帰宅しました。前回の農作業の時には、カブの間引き菜と有機栽培で育てたシュンギクをお土産にいただいて帰宅しました。帰宅後、カブの間引き菜のお浸しをいただきましたが、すごく柔らかくて美味しかったです。味もまろやか。シュンギクは、スーパーで買うものとは違って、強い香りがありました。その香りが鼻から抜けていくことがわかりました。

学生時代の部活の同窓会

▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。

▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。

▪️今日は、OB・OG会ですから当然なのですが、昔話に花を咲かせました。びっくりしたのは、参加された方の恋愛話でした。当時、オーケストラの活動を一緒にしていたのですが、ぜんぜーんそいうことを知らなかったからです。いろいろありますね。今日参加された皆さん、全員、還暦越えの皆さんです。一番下の方が、61歳。また、この飲み会を持ちたいと思っています。右の白黒写真は、今は還暦を超えた面々が現役の学生だった時のものです。前列、左から3人目は、私です。4回生の時は、コンサートマスターを務めていたので、偉そうに真ん中に座っています。私の右側は、学生指揮者です。4回生の後ろで交響楽団の団旗を持っている後輩も、昨日の宴会に参加されました。

▪️学生時代のつながり、この年になると大変ありがたいなと思います。まあ、ありがたいと思えること自体が幸せなことなのだと思います。そうそう、写真は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。たまには別の店にしようかなと思いましたが、結局、「利やん」になりました。

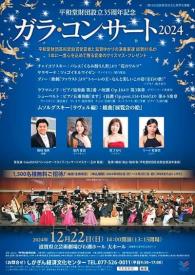

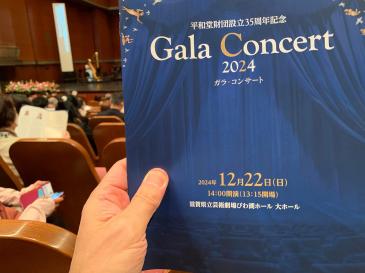

平和堂財団設立35周年記念ガラコンサート2024

▪️今日は、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された「平和堂財団設立35周年記念ガラコンサート2024」を楽しんできました。ガラコンサートとは、なにかを記念して行なわれる特別な演奏会のことをいいます。今回は「平和堂財団設立35周年記念」の演奏会です。ステージで演奏される方たちも、通常のクラシックのコンサートとは異なり、女性はとても華やかなドレスを着ておられました。そしてステージの上で演奏された多くの皆さんは、公益財団法人平和堂財団から助成を受け音楽家として活躍されてきた皆さんなんです。

▪️今日のプログラムですが、I部は、チャイコフスキーの「花のワルツ」。冒頭、ハープのカデンツァがあります。演奏されたのは、龍谷大学吹奏楽部のハープを指導してくださっている大西 伶奈先生でした。大西先生も、かつて海外に留学する際に助成を受けておられます。

▪️「花のワルツ」のあとは、サラサーテのチゴイネルワイゼン(バイオリン)、グノーの歌劇「ファウスト」より”トゥーレの王~なんと美しいこの姿”(ソプラノ)、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の第3楽章と続きました。ガラコンサートは、通常のクラシックのコンサートとは異なり、よく知られた有名な作品の一部をソリストが演奏することが多いようです。II部は、まずはシューベルトのピアノ五重奏「ます」の第4・5楽章、そしてムソルグスキー作曲、ラベル編曲の組曲「展覧会の絵」。最後、とても盛り上がりました。アンコールは、ワーグナー歌劇「タンホイザー」の大行進曲でした。

▪️ガラコンサートの司会は、平和堂財団芸術奨励賞選考委員の稲垣聡さんでした。このガラコンサートは、聴きたいという方達が応募し抽選で選ばれるようなのですが、稲垣さんによれば過去最大の応募があったようです。私は、平和堂財団の仕事をしている関係で招待していただいたのですが、自分で応募していたとしても、きっと当選はしていなかったと思います。こういうのは、まったく運がないからです。

▪️トップの写真、びわ湖ホールから撮った琵琶湖です。ずっと向こうに琵琶湖大橋が見えます。ですから、写真に写っているのは琵琶湖の南湖です。

【追記】▪️このガラコンサートの最後、パーンという大きな音と共に大量の金色のテープが大ホールの空中を舞いました。コンサートを盛り上げる演出なんでしょうね。テレビやネットの動画では何度も見てきたのですが、自分自身が経験するのは初めてでした。大きな音にびっくりしました。調べてみると、テープを飛ばす装置はキャノン砲あるいはエアーショットと呼ぶそうです。ガスの力で飛ばすわけですね。

脇田ゼミの同窓会(忘年会)

▪️今晩は、今年の3月に卒業したゼミ生の皆さん3人と忘年会でした。Bくん、Kくん、そして本人が希望されるのであえて名前を書きますが、吉川怜次郎くんです。Bくんは製造業、Kくんは福祉業界、吉川くんはお父様が経営されている会社、Electronic Commerce(エレクトロニック・コマース)の世界で頑張っておられます。卒業されてから、まだ1年もたっていないわけですが、いろんな経験を積んでそれぞれ成長されていることが、お話になることから伝わってきました。皆さん、とても前向きに働いておられました。ということで、私としても、とても嬉しかったです。Kくんは、今日も勤務でした。職場に発生した出来事で遅れての参加になりましたが、職場のある大阪市から京都までやってきてくれました。ありがとう。

▪️来年の1月4日には、新年会を行うようです。私は、予定が入っていて、行けるかどうかまだわかりませんが、こうやって機会があるごとに集まって語り合うことは大切なことだと思います。ぜひ、ずっと続けてほしいと思います。