応援していますよ〜。

▪️龍谷大学吹奏楽部の部長を務めていたのは2023年度までですが、引き続き、吹奏楽部の活動を応援していますよ~。Xへの吹奏楽部の投稿をシェアさせていただきました。大阪万博の大屋根リングの上でも演奏されたんですね。しかも「ギネス新記録」なんだ。おめでとうございます。

こんにちは!

5月11日(日)に大阪・関西万博会場内で開催されたブラスエキスポにて、大屋根リング上で「最大のマーチングバンド」として1万2千人で演奏し、見事ギネス世界新記録を達成いたしました㊗️🎊

万博会場内の催しも多くの人で賑わい、とても楽しい1日を過ごすことができました! pic.twitter.com/AlwCBXSdQj— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) May 20, 2025

吹奏楽部の皆さんが校友会賞を受賞されました。

▪️5月21日、降誕会の特別法要に続いて顕真館で校友会賞の贈呈式を執り行われました。龍谷大学吹奏楽部のサキソフォン四重奏のみなさんも、校友会賞を受賞されました。全日本アンサンブルコンテストで金賞を受賞されたからです。よくわかっていないのですが、お1人はいらっしゃいませんでした。ご都合があわなかったのかもしれません。でも、4人で受賞です!! おめでとうございます。この四重奏の皆さん、四重奏ですから4人なんですが、このうちの3人は2年連続でコンテストで金賞を受賞されました。素晴らしいです。それから、全日本管楽コンクールの大学・大学院の部で優勝した、龍谷大学吹奏楽部のクラリネット奏者・金子麗奈さんも校友会賞を受賞されました。こちらが、金子さんの演奏です。記事もご覧ください。

ちょっとびっくりしたこと。そして、龍谷大学第104回創立記念降誕会 提灯行列。

▪️水曜日2限は「地域再生の社会学」です。今日は6回目。授業が終わったあと、履修している1人の男子学生さんが笑顔でやってこられました。4回生の方です。なにかなと思ったら、授業のときに配布した資料の内容が「就職活動でとても役立ち、面接でも非常に評価してもらえました。結果として内定をいただけました。ありがとうございました」とのことでした。ちょっとびっくりしましたが、そういうこともあるんですね。その方は、卒業に必要な単位はすてに取得されているけれども、授業の内容に関心があったので履修されたようです。嬉しいお話です。それはともかく、来年の4月からは自信を持って働いていただきたいです。

▪️今日は、教授会と研究科委員会が開催されました。予想より早めに終わったので、研究室で仕事をしてから、四条河原町に出かけることにしました。今晩は、龍谷大学の創立記念を祝う「龍谷大学第104回創立記念降誕会提灯行列」がおこなわれるのです。提灯行列では吹奏楽部が演奏して提灯行列を盛り上げます。パレードです。私は、どういうわけかパレードが大好きなものですから、今年も見学だけはしたいのです。昨年は、コロナ禍でずっとできなかったこの提灯行列がやっと開催されました。動画は、昨年の提灯行列の様子です。赤いパレードコスチューム、かっこいいですね~。

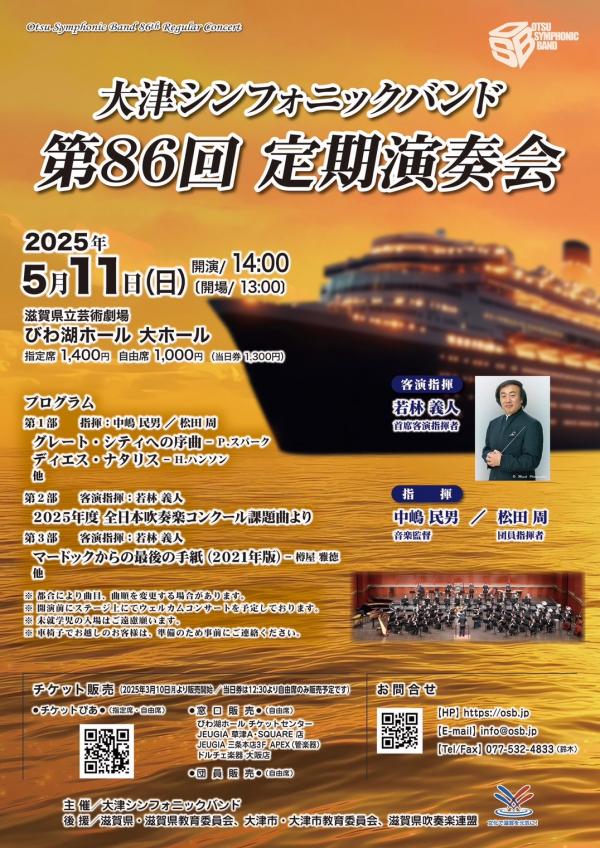

大津シンフォニックバンド「第86回 定期演奏会」

▪️今日は、昼から、龍谷大学吹奏楽部音楽監督常任指揮者の若林敬人先生が主席客演指揮者として指揮をされる、大津シンフォニックバンド「第86回 定期演奏会」に伺いました。ポスターをご覧ください。汽船の写真ですね。おそらくですが、第3部に若林先生が指揮される最後の曲が、「マードックからの最後の手紙」だからだと思います。吹奏楽に励んでおられる若い中高生に人気のある作品なのだそうです。この曲は、樽屋雅徳さんにより作曲されました。1912年に流氷にぶつかり沈没したタイタニック号の事故を、そしてそのタイタニック号に乗船していた一等航海士ウィリアム・マクスター・マードックをモチーフに作曲されたのだそうです。

▪️この吹奏楽のための作品には少し思い入れがあります。私は、2019年から2023年まで龍谷大学吹奏楽部の部長をしていましたが、部長をするなど思いもしていないずっと前の時期、研究室で夕方に仕事をしていると、外から吹奏楽部の部員の皆さんが練習している音が聞こえてきたのです。そこで、ふとYouTubeで龍谷大学吹奏楽部の演奏を検索してみたのです。その時に、聴いた曲が「マードックからの最後の手紙」でした。2012年12月24日に、滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールで開催された第39回定期演奏会の際の演奏です。YouTubeで聴いた時、この作品に心が強く惹かれたことをしっかり記憶しています。

▪️私が部長をしている間に、この作品が演奏されることはなかったように記憶していますが、今回は若林先生が大津シンフォニックハンドで指揮をされるとしり、是非とも聴かせていただきたいと思い、会場のびわ湖ホールに伺いました。素敵な演奏、ありがとうございました。ということで、「マードックからの最後の手紙」のことばかり書いてきましたが、その他にも素敵な演奏をたくさんお聞かせくださいました。アンコールも「てんこ盛り」でした。大津シンフォニックバンドの皆様に感謝いたします。

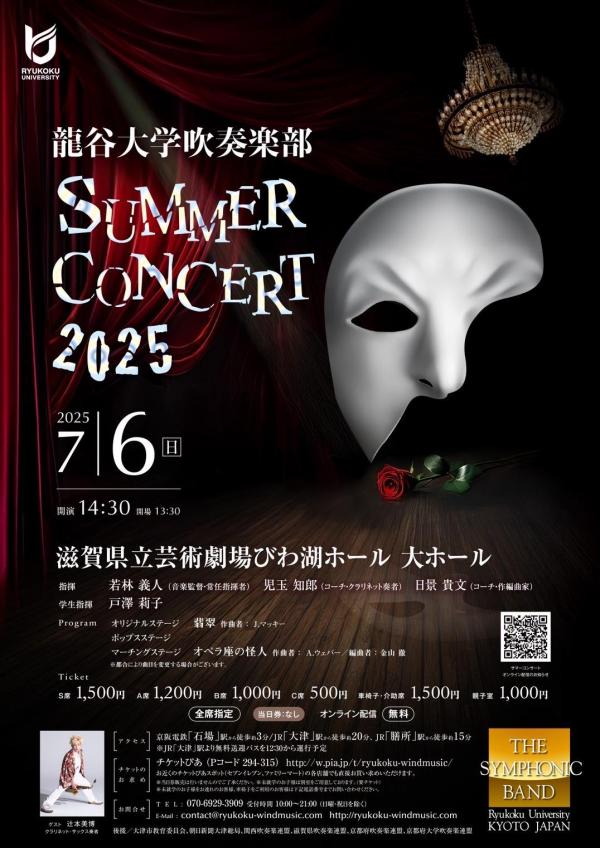

龍谷大学吹奏楽部サマーコンサート2025

▪️昨日から、龍谷大学吹奏楽部の「サマーコンサート2025」のチケットが発売されています。さっそく購入しました。息子夫婦と一緒に楽しもうと思っています。以下は、吹奏楽部のFacebookへの投稿を転載したものです。ポスターからもわかるように、今年のマーチングステージのテーマは「オペラ座の怪人」です。

こんにちは!

サマーコンサート 2025のチラシが完成いたしました🎭

今年は、ゲストにサクソフォン奏者の辻本美博さんをお呼びし、豪華な3部構成でお届けします🎷

そして、本日からチケットぴあにてチケットの販売も開始されております🎟️

皆さまのお越しを心よりお待ちしております!

【日程】7月6日(日)

【開演】14:30 (13:30開場)

【会場】滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 大ホール

【アクセス】

・京阪電鉄「石場」駅から徒歩約3分

・JR「大津」駅から徒歩約20分

・JR「膳所」駅から徒歩約15分

※JR「大津」駅より無料送迎バスを12:30から運行予定

【プログラム】

・オリジナルステージ 翡翠/作曲者:J.マッキー

・ポップスステージ

・マーチングステージ オペラ座の怪人/作曲者:A.ウェバー 編曲者:金山徹

※都合により曲目を変更する場合がございます。

【チケット】全席指定

前売り券 S席 1,500円

A席 1,200円

B席 1,000円

C席 500円

車椅子・介助席 1,500円

親子室 1,000円

チケットぴあ(Pコード 294-315) https://w.pia.jp/t/ryukoku-windmusic/

お近くのチケットぴあスポット(セブンイレブン、ファミリーマート)の各店舗でも直接お買い求めいただけます。

※当日券の販売は行いませんのでご了承ください。

※未就学のお子様は別室をご用意しております。(要チケット)

※未就学のお子様をお連れのお客様、車椅子をご利用のお客様は下記電話番号までお問い合わせください。

【配信】

当部YouTubeチャンネルにて無料生配信

14:30開演(13:30 配信開始)

▼配信URL

https://youtube.com/live/xDLil2RZBQg?feature=share

※配信は当日のみ視聴可能です。

※チャンネル登録よろしくお願いいたします。

【お問い合わせ】

▼電話番号

070-6929-3909

〈受付時間 10:00~21:00 日曜・祝日を除く〉

▼メールアドレス

contact@ryukoku-windmusic.com

【当部紹介】

▼龍谷大学吹奏楽部HP

http://ryukoku-windmusic.com

吹奏楽部OBOGの皆さんとの交流

▪️いまさらなんですが、先週の金曜日のことを投稿しておこうと思います。日々の出来事を記録するためのブログですので、ご容赦ください。金曜日は、3限に社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」の授業がありました。2回目になります。前の週の1回目はオリエンテーションで、受講するにあたっての諸々の説明。今回は、その続きに加えて、大津の街の歴史や特徴、そしてこの実習の心構えのようなことについてお話をしました。少しずつ、ペースを上げていく予定です。今週は、大津中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんに、zoomをとおしてお話を伺う予定です。今年度の履修者の皆さんは、なかなか逞しく、今後の展開に期待しています。この日は、聞思館の4階にある「社会学部プロジェクトワークルーム」で授業をしましたが、授業後も2人が残って、これからのことについて相談をしていました。いいことだと思います。それから、4人だけで相談をして、大津の街を歩く「まち歩き」の企画も自主的に考えてくれていました。私はガイドを務めます。

▪️6時過ぎまで、研究室で仕事をして、そのあとは京都駅まで歩きました。深草キャンパスに勤務すると、結構、キャンパス内を歩いて歩数があがるのですが、先週の金曜日は少し少なめでしたので駅まで歩くとにしたのです。京都駅からは自宅に帰宅せずに大津駅へ。この日は、龍谷大学吹奏楽部のOBOGの皆さんとの交流会でした。OGのお1人、OBのお1人が、フルマラソンで自己新記録を達成したので、そのお祝いの酒席でもありました。OGの方は、もう少し、あと数秒で4時間を達成し、いわゆる「サブ・フォー」ランナーになれたのですが、本当に惜しかったです。でも素晴らしい記録だと思います。お仕事やご家庭のことで週末しか走っておられないようですが、じっくり走力を培ってこられました。スタートからゴールまでイーブンで走られました。ご立派だとおもいます。もうひとりのOBの方も、たしか4時間20数分でゴールされました。今回は、かなり頑張って練習をされたのだそうです。こちらも立派だと思います。

▪️そうそう、場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。OBOGの皆さんのリクエストです。今回お祝いをしたお2人は「利やん」が2回目ですが、他の方達は今回が「利やん」デビューでした。で、「利やん」デビューしたOBの方は、上道郁夫さんです。上道さんには、昨年の「びわ湖チャリティー100km歩行大会(「びわ100」)を一緒に歩いていただきました。また、本番前には、琵琶湖の南湖1周44kmと、南湖1周プラス瀬田川・南郷洗堰折り返しの55kmの練習も一緒に歩いていただきました。おかげさまで、昨年の歩行記録は自己新記録になりました。上道さんは、今年度から新しい大会になる「BIWA100 ENDURACE WALK」にもご一緒していただけるとのこと、ありがたいことです。もう吹奏楽部の部長を務めているわけではありませんが、いまもこうやってOBOGの皆さんと交流させていただくことができて、とても幸せだと思っています。

▪️過去の「びわ100」関係の投稿です。

龍谷大学吹奏楽部 Summer Concert 2025

花に癒され出勤と素敵な報告

▪️今日は日曜日ですが、出勤しました。引越しで取られた時間を取り戻そうと頑張っています。ということで、朝、少しだけ、庭の花を眺めて癒されました。上段左、ヒカゲツツジ。上段右、イカリソウ。冬の間に、昨年の枯れた葉を刈り取っていませんでした。春を迎え、慌てて枯れ葉を取り除いたら、一緒に花芽も少し刈り取ってしまったみたい…残念です。中段左、ヒメツルニチニチソウ。中段右、ヒマラヤユキノシタ。下段、スミレ。正確な品種、わかりません。栽培品種です。野生の小さな小さなスミレも、もうじき庭で咲き始めるはずです。

▪️こんなふうに書くと、庭が花でいっぱい…みたいな感じではありますが、そうではありません。ところどころで可愛らしい花を咲かせてくれています。でも、本当は庭中に花が咲いて欲しいです。特に、春は。まあ、それは定年退職後の楽しみにしておくことにします。それから、室内ですが、コーヒーの木を観葉植物として育てています。下段右、実がなったのですが、それが赤く熟してきました。どうしましょうかね。

▪️新しい研究室は、なかなか快適です。引っ越しも終わったし、仕事のペースをあげます集中していきます。大学の図書館にない書籍を滋賀県立図書館で探して借り出したりしています。『油脂石鹸洗剤工業史-最近10年の歩み-』(1981年)。なかなか興味深いですね。滋賀県立図書館には、また近々行かねばなりません。

▪️そんな中、素敵な報告がありました。私は2004年から龍谷大学社会学部で勤務しています。昨日は、最初のゼミの卒業生、脇田ゼミ1期生から連絡がありました。その卒業生は、卒業後すぐに結婚されました。この学年とは、過去に2〜3回、同窓会を開催したように記憶しています。今回の連絡の中身は、お子さんが、この春から龍谷大学に入学されるということでした。そのお子さんが、まだ赤ちゃんだった時に、私は抱っこしているのです。なんだか、感慨深いものがあります。時間が経つのは、本当にはやいです。

▪️ もう少し、今日のことを書いておきます。今日は研究室に入る時、私の研究室の前にある共用の洗い場の横の備え付けの大きなテーブルで、1人の学生さんが勉強されていました。お尋ねすると、法学部の学生さんとのこと。新しい校舎に、勉強するのに良い場所を見つけてられたようです。ここは、コンセントがあるのです。日曜日だと、人があまりいませんしね。私が帰宅する時も、まだ勉強をされていました。頑張っておられます。

▪️帰りは冷たい風が吹く中、JRの稲荷駅まで歩きました。駅のプラットホームで電車を待っていると、吹奏楽部の部員さんが向こうからやってこられました。コントラバスの主席奏者、4回生の方です。今まで瀬田キャンパスで練習だったとのこと。これから、京都駅の近くでアルバイトをして、晩遅く、遠くのご自宅まで帰宅されるのだそうです。慣れているとはいえ、大変ですね。

▪️勉強にしろ、課外活動にしろ、頑張っている学生さんと話ができて嬉しかったです。元気をいただきました。

生物多様性センターシンポジウム「ネイチャーポジティブへの挑戦」/龍谷大学吹奏楽部スプリングコンサート

▪️昨日は、午後から大宮キャンパスで龍谷大学の生物多様性センターが主催したシンポジウム、「ネイチャーポジティブへの挑戦-生物多様性の喪失は誰の問題で誰がどう解くのか」が開催されました。開催趣旨は以下の通りです。

私たちの生活は、さまざまな生き物たちが築くネットワーク=生物多様性に支えられていますが、開発や乱獲などの影響により、そのバランスが崩れつつあります。近年多くの企業・団体が生物多様性の保全や回復に関する取り組みを始めており、龍谷大学では2024年3月1日に「ネイチャーポジティブ宣言」を発出しました。

サステナビリティへの貢献が社会共通の喫緊の課題となった今、どのような「知の融合」が求められているのでしょうか? 本シンポジウムは、龍谷大学生物多様性科学研究センターで取り組む環境調査の報告や環境保全にかかる行政や企業の取り組み事例の報告、そして、産官学の多様な立場の登壇者によるパネルディスカッションで構成します。シンポジウムを通じて、ネイチャーポジティブを取り巻く現状について参加者と共に考え、新たな知の融合を目指す機会とします。

▪️このシンポジウムの中心人物は、先端理工学部の山中裕樹先生です。環境DNAという技術を使って琵琶湖の生物多様性を測定しておられます。データは、多くの市民がこの事業に参加して琵琶湖の湖水を一定のやり方で集めるのです。そういう意味では、形式としては参加型調査になっています。もっとも、私が考えるタイプの参加型調査ではありません。まあ、そのことは横に置いていて、前半では、6つの報告が行われました。山中さんの報告、シンクタンクの職員さんの報告、基金を運営する団体の常務理事さんによる報告、生物多様性に取り組む企業の社員さんによる報告、環境行政に取り組む公務員さんによる報告、博物館の学芸員さんによる報告です。聴衆は学生さんというよりも、民間企業からこられている方が多かったように思います。生物多様性に対する関心が高まっていることを実感しました。2番目に報告された株式会社地域環境計画の増澤直さんによれば、大企業では非常に関心が高いとのことでしたが、中小企業では、生物多様性に対していまいちピンとこられていないようでした。難しいですね。

▪️報告の後のパネルディスカッションは2つありました。1つは「生物多様性調査の価値とそのシステムの確立・維持について」、もう1つは「生物多様性データを基軸とした保全のための社会システムの構築に向けて」です。前半のパネルディスカッションは、私の理解では、こういうことなのかなと思います。

・社会のサステナビリティにとって生物多様性は不可欠である。すべての人にとって無視できない重要な問題である。

・そして生物多様性の状況を知るためには、科学的なデータに基づくしっかりした評価が必要である。そのような誰もが納得できる評価をどう生み出し、社会に対して示すことができるのか。

・環境DNAによる調査は、継続してデータを保存していく必要がある。サンプルの湖水は冷凍して博物館の昆虫標本のように保存する。あとで保存していた湖水を分析することで、今はわからなくても、将来重要な知見が得られるかもしれない。

・生物多様性は非常に重要な社会課題であるにもかかわらず、マンパワーが足らない。いつまでも、ボランティアに頼っていてはいけないのではないか。

・研究資金、事業資金も足らない。営利企業にどう働きかければ投資をしてもらえるのか。

▪️乱暴なまとめですが、だいたい、こんな感じかなと思います。ただし、パネルディスカッションでは、簡単には知恵は出てきませんでした。それはそうですよね。皆さんの発言を聞いているとその難しさがひしひしと伝わってきました。こういうと叱られるかもしれませんが、どちらかといえば啓蒙的・啓発的で、かつトップダウン的な姿勢が、環境ガバナンスや環境自治を研究している私のような者からすると、とても気になりました。はたして、そのような姿勢で良いのか、私には疑問が残りました。後半のパネルディスカッションでは、どのような議論が行われたのでしょうか。残念ながら、最後までお聞きする時間がありませんでした。途中で退席させていただきました。

▪️というのも、このシンポジウムの後は、龍谷大学吹奏楽部のスプリングコンサートが大津市民会館で開催されたからです。昨年の年末に開催された定期演奏会以来、部員の皆さんの演奏を聞かせていただきました。12月で4回生が卒部して、新しい幹部の皆さんのリードのもとで開催された初めてのコンサートになります。龍谷大学吹奏楽部のファンのも皆さんがたくさんご来場くださっていました。最初の方は、龍谷大学附属平安高校の吹奏楽部の皆さんも混じって演奏されていました。素敵ですね。皆さん、実に楽しそうに演奏されていました。素敵な演奏をありがとうございました。

龍谷大学吹奏楽部SPRING CONCERT

スプリングコンサートまであと15日!!

こんにちは!龍谷大学吹奏楽部です♪

本日からスプリングコンサートのカウントダウン投稿がはじまります🌸

みなさまのご来場を心よりお待ちしております! pic.twitter.com/5qIEcgfC4z— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) February 27, 2025

▪️今月、龍谷大学吹奏楽部のスプリングコンサートが大津市民会館で開催されます。このスプリングコンサートとは別に、たしか、クラリネットだけのコンサートもあったように思います。年度の変わり目は、卒業式や入学式でも演奏されます。大変忙しいのではないでしょうかね。

▪️新年度になると、サマーコンサートや吹奏楽コンクールに向けての練習の合間に、小さなコンサートもあるのかな。もう、そのあたりのスケジュールのことはよく分かりませんが、とにかく楽しみながら頑張って音楽の面でも組織運営の面でも、さらに成長してほしいです。そして、成長を実感してほしいです。

▪️さて、このスプリングコンサートの第一部の2曲目、アメリカ人の若い作曲家、マッキーさんの作品です。題名は、「付喪神」(Haunted Objects)。英語の方のタイトルを直訳すると「幽霊の出る物体」ということになります。付喪神(つくもがみ)っていうのは、長い年月を使った道具には霊魂が宿るといわれてきましたが、その霊魂のことのようです。だから、英語はHaunted Objects。調べてみると、日本のプロ吹奏楽団の委嘱作品のようですね。とても楽しみにしています。

▪️第2部は、ポップスのプログラムになります。親しくさせていただいている金山徹先生の編曲です。