「仰木地域共生協議会」の臨時総会

▪️ 昨日は、急遽、午前中は「安曇川の河辺林 2024年夏~2025年春 小動物と生きもの調査報告会」に参加することになりました。2年前、1回生の授業「社会学入門演習」でお世話になった、NPo法人コミュニティねっとわーく高島の坂下 靖子さん、そして高島市今津町椋川の是永 宙さんも参加されていました(ちなみに坂下さんは、このイベントの主催者です)。そして滋賀県琵琶湖環境科学研究センターや滋賀県立大学の知り合いの皆さんが専門家として参加されていました。強力な応援団だと思います。専門家の力と市民の力を合わせて川鵜のコロニーになってしまった安曇川の河辺林を再生していきます。湧水や水辺環境を生かした形になればと思っています。報告会の後は、JR安曇川駅そばのカフェで是永さんと昼食を摂りながら、ひさしぶりにお話をすることができました。お仕事のこと、地域のこと、ご家族のこと、いろいろ聞かせてくださいました。

▪️安曇川の後は、いったん自宅まで戻り、15時前に仰木市民センターに向かいました。昨日は、ここで「仰木地域共生協議会」の臨時総会が開催されました。農水省から中山間地域農業ルネッサンス推進交付金をいただけることになり、これから農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)として、この「仰木地域共生協議会」の活動に本格的に取り組んでいくことになったからです。10/10の交付金です。ありがたいですね。ところで、この「仰木地域共生協議会」を構成している団体ですが、①一般社団法人 仰木活性化委員会わさいな仰木、②仰木学区まちづくり協議会、③仰木の里学区まちづくり協議会、④特定非営利活動法人 琵琶故知新、⑤仰木い~とこの会、それから地元の協力企業として⑥西日本電信電話(NTT西日本滋賀支店)の6団体になります。

▪️ ①②⑤が仰木の団体、③が仰木に隣接し、約40年前に開発された住宅地である仰木の里の団体です。以前の投稿にも書きましたが、仰木は農家の高齢化や後継者不足のため、荒廃農地(耕作放棄地)が増えています。一方、仰木の里には約13,000人の方達が暮らしていますが、その中には時間的な余裕があり農業を楽しみたいという方たちがたくさんおられるように思います。この両者が交流していく中で、「農用地保全」、「地域資源の活用」、「住民の生活支援」等の活動に取り組んでいきます。まずは、無農薬・有機栽培による「グループ農園」での野菜づくりができたらいいなと思っています。昨日の臨時総会での議論をお聞きしていて、すごいなと感心したことがあります。企業に勤務されたり、会社を経営されたりしたご経験に基づく、組織経営の知識やノウハウをみなさんお持ちであることがよくわかりました。大学で教えている私とは、そのあたりが違うところです。理事長をしている④の琵琶故知新では、このような事業を、SNSを使って広報を行うこと、デジタル技術を活用した鳥獣害対策や農地監視、同じく、デジタル技術を活用した共助を促す仕組みの導入などを通してサポートしていきます。

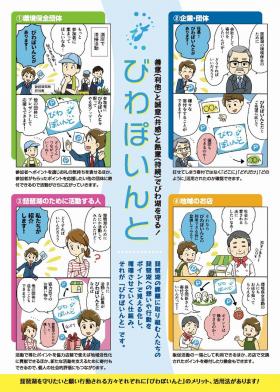

▪️デジタル技術を活用した共助を促す仕組みとは、私どもで開発した「びわぽいんと」のことです。この「びわぽいんと」を「仰木地域共生協議会」にあう形にカスタマイズして、活用していければと考えています。私自身は、組織経営の知識やノウハウ、それからデジタル技術の知識も持ち合わせていませんが、仰木に近い住宅地に暮らしているので、これから始まる「グループ農園」の活動に参加することの中で頑張って行きたいと思っています。あとは、自分の役割はどのあたりにあるのかなと手探りしていくことになります。それから、今回、農村型地域運営組織形成推進事業(農村RMO)に採択にあたっては、⑥NTT西日本滋賀支店さんが、採択までの準備段階で、側面から強力にサポートしてくださっていました。ありがとうざいました。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

【追記】▪️Xへの投稿です。

仰木地域共生協議会では、6月28日、仰木コミュニティセンターで令和7年度中山間地農業ルネッサンス推進交付金(農村RMO)の交付決定をうけた臨時総会を開催。本年度事業計画と予算を交付金に沿って修正した議案を付議し、全会一致で承認。頑張ります。#滋賀県#大津市 https://t.co/e3IBjorUSC pic.twitter.com/eCHXRAcC1G

— 脇田健一 (@wakkyken) June 30, 2025

「仰木地域共生協議会」の農作業

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️昨日の午前中は、「仰木地域共生協議会」の農作業の日でした。写真の一番左の畝はニンジンです。大きく成長しています。真ん中の白いシートを被せている畝は、キャベツとケールです。モンシロチョウが飛び始めています。卵を産みつけられないように、今日はシートを被せました。一番右は、タマネギです。苗の時は、「ほんまにタマネギができるんかいな?」と思うほど、ひ弱な感じだったのですが、こちらも立派に成長しています。今日は、この3つ畝で草抜きの作業も行いました。1時間半ほどの農作業でした。

▪️参加者は、全員で6人。最年少はもうじき3歳になる男の子、むっちゃんです。むっちゃんも、お父さんと一緒に頑張って農作業に取り組んでおられましたよ。こうやって、小さい頃から、親子で農業を楽しむことはとても大切なことですよね。帰りは100円でお土産も。右の写真です。大根がありますね。でも、これは大根の葉が目当てです。これは収穫をやめた大根で、本体の方はすが入っています。大根の葉をおいしくただきます。あと、収穫をやめた大根や白菜が成長して伸びた葉の先を、ナバナ(菜花)として収穫しました。

▪️近い将来、こういった農作業のお手伝いに対しては、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で考案した「びわぽいんと」を発行できるのではないかと思っています。スマホを使って、ポイントをやり取りします。今日のように農作業に取り組んだ方にポイントを発行するのです。溜まったポイントは、野菜と交換したり、たとえば味噌作り等のワークショップへの参加の際に講師(農家の女性)の方にお渡ししたり、あるいは協議会のなかの別のプロジェクトに贈ることもできます。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

▪️このような「びわぽいんと」を通して、仰木の農家の皆さん=生産者の皆さんと、隣接する新興住宅地の住民の皆さん=消費者の皆さんとの交流が少しずつ進めばと思っています。そういう交流の中で、信頼関係が醸成され、私のような新興住宅地の人間からすれば、仰木に「新しい親戚」が生まれるような感じになって欲しいと思っています。こういう私たちの取り組みは、地域循環共生圏の考え方と関連しているはずです。もっとも、今回は環境省ではなくて、農水省からご支援をいただく予定なんですが、さて、どうなるでしょうか。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会を開催しました。

▪️昨日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。「琵琶故知新」は、2019年12月に設立されました。ということで、総会も毎年12月に開催されます。毎月、オンラインで定例ミーティングを開いて、事業の進捗状況を確認しているのですが、昨日は理事会ということで、大津駅前の逢坂公民館の会議室をお借りして、対面とオンラインの両方で、改めて理事の皆さんと事業の成果を再確認しました。

▪️昨日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会と総会が開催されました。「琵琶故知新」は、2019年12月に設立されました。ということで、総会も毎年12月に開催されます。毎月、オンラインで定例ミーティングを開いて、事業の進捗状況を確認しているのですが、昨日は理事会ということで、大津駅前の逢坂公民館の会議室をお借りして、対面とオンラインの両方で、改めて理事の皆さんと事業の成果を再確認しました。

(1)公式 web サイト「琵琶故知新」の公開とコンテンツ充実を行い、一年間で約 9 万 9 千人の訪問を得られました。前年の12 万 7 千人と比較すると少し減ってはいますが、それなりのアクセスをいただいています。

(2)昨年度に引き続き NTT 西日本滋賀支店が進める「地域資源の活用による持続可能な有機農業の推進」プロジェクトと協働を進め、実証候補地である仰木の農家の皆さんとの協議を進めました。

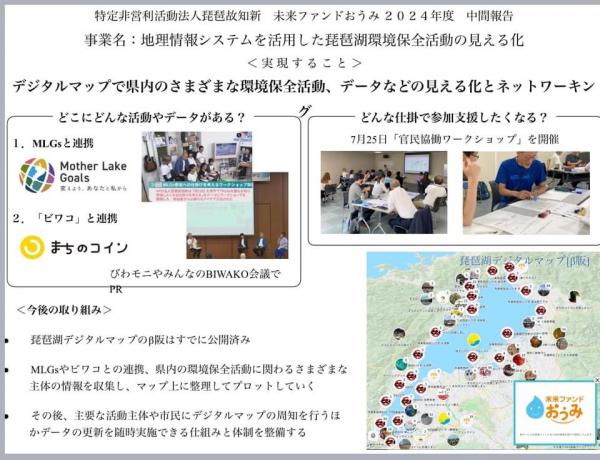

(3)「地理情報システムを活用した琵琶湖環境保全活動の見える化」に取り組み、「未来ファンドおうみ」の助成事業に採択されました。この助成をもとに滋賀県が進める「MLGs」や「ビワコ」と連携し、デジタルマップの公開や官民連携のワークショップも開催しました。

▪️それぞれの理事が自分の本業の仕事をしながらということで、「琵琶故知新」の事業の進捗は亀の歩みのようにゆっくりですが、でも確かな手応えを感じています。理事会の後は、やはりオンラインと対面の両方で総会を開催しました。すべての議案が無事に承認されました。新年度も引き続き、上記の事業を継続発展させていきます。

▪️特に、上記の(2)については、私は1人の地域住民としても関わっていく予定にしています。これまでも何度も投稿して来ましたが、仰木では農業の後継者不足や高齢化にともない耕作放棄地が増えてきています。そこで、その耕作放棄地を、有機農業に取り組む農家の皆さんと、私も含めた隣接する新興住宅地の住民の皆さんとが協働・連携することにより、農地として「復活」させて有機農業が盛んな地域にしていこう(できれば新規就農者が現れてほしい)、美味しい野菜を生産して「農業のある暮らし」を楽しもう、できれば有機野菜を販売して活動資金も獲得していこう…そのような計画になります。まだ「取らぬ狸の皮算用」のような話ですが、頑張って取り組もうと思います。たまたまですが、明日は農作業の日です。「素人が参加してもこれだけのことができるのですよ」と地域の住民の皆さんに知っていただきたいなと思っています。

▪️クリスマスが近づいてきましたね。クリスチャンではありませんが、ちょっとだけですが、飾り付けをしました。

「2024年度未来ファンドおうみ・中間報告・相談会」

▪️今日は午後から淡海ネットワークセンター (公益財団法人 淡海文化振興財団)の「2024年度未来ファンドおうみ」の「中間報告・相談会」でした。理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」も助成金をいただいています。ということで、事務局長の藤沢 栄一さんとともに参加し報告を行ってきました。

▪️私たち「琵琶故知新」では、滋賀県で取り組まれている「MLGs」(マザーレイクゴールズ 滋賀県琵琶湖環境部)に関係する様々な環境保全団体の活動をデジタルマップ上に「見える化」し、同じく滋賀県で取り組まれているデジタル通貨「ビワコ」(滋賀県総務部市町振興課)と私共が提案している「びわぽいんと」とが連携することの中で、環境保全団体間に連携・連帯のネットワークを作っていくことを目指しています。今日の中間報告では、そのような私たちの活動の目的と進捗状況について、他の団体の皆さんに知っていただくことができました。デジタルマップについては、ぜひ、こちらをご覧いただき、いろいろ操作していただきたいと思います。

▪️他の団体の皆さんの活動に関する中間報告もお聞かせいただきました。森林、林業、里山、環境教育、子育て支援、障がい児支援…テーマは実に様々です。テーマは違っても、いろいろ刺激をいただくことができました。市民活動でも、「異業種交流」はとても大切だと思います。相談会は、助成を受けている団体が車座になって、自分の団体が抱えている悩みを他の団体の皆さんに伝えて、知恵やアドバイスをもらい、全体でも共有するという形式で進みました。こういう形式の相談会、素敵だなと思いました。相手の立場になって一緒に考えるという経験は、とても大切なことだと思います。車座のなかに素敵な雰囲気が醸し出てきたように思いました。

▪️私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」では、この「デジタルマップ」の取り組みに加えて、農村地域の活性化に関わる事業にも取り組もうとしています。そのことについても、そのうちにご紹介できるのかなと思っています。

滋賀県庁の皆さんとミーティング

▪️昨日は、午前中自宅で仕事をして、午後からはまずは大津市役所へ。自治協働課を訪問し、「大津市協働を進める三者委員会」の打ち合わせと意見交換を行いました。大津市に限らず、人口減少と高齢化が加速度的に進行していく状況の中で、地域コミュニティの自治のあり方や仕組みも変化せざるを得ません。大津市では、前市長の時に、地域コミュニティを支える支援に関して、市役所と地域との間に緊張関係が生まれた時もありました。そもそも大津市は地理的に南北に細長く、マンションがたくさん建設されている市街地から、過疎が進む山間地域まで、地域コミュニティの自治の状況やあり方は実に様々です。同じような一元的な仕組みで自治を支援していくことも困難です。この「大津市協働を進める三者委員会」の委員長を務めながら、いつもその困難さに直面してきました。ただ、1期2年連続3期までという決まりがあり、私は今年の2月でこの委員長や委員を退任します。引き続き頑張って地域コミュニティをどのように支援していくのか、知恵を絞り汗をかきながら取り組んでいただきたいと思います。

▪️大津市役所の後は、滋賀県庁の総務部市町振興課のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」担当の皆さん、琵琶湖環境部の「MLGs」担当の皆さん、そして「びわぽいんと」の準備を進めている私たち特定非営利活動法人「琵琶故知新」との3者でミーティングを持ちました。長年お世話になっている三和伸彦さんがミーティングをセッティングしてくださいました。おかげさまで、とても良いミーティングになりました。ありがとうございました。ミーティングの後は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で懇親会。こちらも有意義な場になりました。今朝、三和さんから「会って話し合うこと、呑むこと、とても大切だと改めて思いました」というメッセージを受け取りましたが、本当にその通りだと思います。

地域コミュニティ通貨「ビワコ」、「びわぽいんと」、世界農業遺産認定「琵琶湖システム」。

▪️今日は終日、滋賀県庁にいました。基本的に木曜日は授業や会議がないので、学外での活動を行うことができます

▪️午前中は、ゼミ生のKくんと一緒に総務部市町振興課に伺いました。Kくんの研究テーマは「地域通貨」。滋賀県で取り組まれているデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」についてお話を聞かせていただくためです。今回は、滋賀県立大学の上田 洋平先生にもお世話になりました。ありがとうございました。「ビワコ」のことをそれなりに理解しているつもりではありましたが、改めてご説明いただくと、この仕組みのより深い部分が理解できたように思いました。理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で提案している「びわぽいんと」の展開を考える上でも、今日のお話は大変勉強になりました。

▪️昼からは、「琵琶故知新」事務局長の藤沢 栄一さんと一緒に琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課を訪問し、私どもの「びわぽいんと」に関連して様々な相談をさせていただきました。午前中のデジタル地域コミュニティ通貨「ビワコ」に続いて、午後からは「びわぽいんと」。もちろん、このようなことは偶然なのですが、連続して県職員の皆さんからお話を伺ったり、議論をさせていただきご意見を頂戴したりすると、自分のおいぼれて錆びつきつつある頭の中も少しずつ整理されていきました。午前中は、Kくんというゼミ生の指導の一環として市町振興課を訪問し、昼からは「琵琶故知新」の理事長として訪問したわけですが、結果として2つの訪問はつながっていきました。ありがたかったです(Kくんありがとう)。

▪️琵琶湖保全再生課の後は、事務局長と「琵琶故知新」が取り組もうとしているプロジェクトに関して、簡単な意見交換をしました。そして、次の訪問したのは農政水産部の農政課です。こちらは、今月末、3日間にわたって開催される世界農業遺産に関するシンポジウム「GIAHSと家族農業に関する国際シンポジウム2023」の打ち合わせをするためです。このシンポジウムで、農政課の課長さんと一緒に、世界農業遺産に認定された「琵琶湖システム」について発表を行うことになっています。課長さんと分担した際の私の役割は、主に「魚のゆりかご水田」の活動と今後の展開に関して…ということにもなります。「琵琶湖システム」や「魚のゆりかご水田」の持っているポテンシャルに関してお話をさせていただく予定です。農業セクターだけでなく、「琵琶湖システム」を媒介としたセクターの壁を超えた異業種間の連携や連帯、例えばツーリズムや社会教育との連携や連帯に関して、また農村集落のサステナビリティに関してもお話をさせていただこうと思っています。

【追記】▪️トップの2枚の写真、県庁の中で撮ったものです。左は滋賀県庁本館の階段の窓。いつも素敵だなと思っています。右は、琵琶湖環境部の廊下に掲示してあった「MLGs」の看板。

特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に

▪️今日は、午前中だけで授業は終わりました。隔週で教授会等の会議が入るのですが、今日はありませんでした。その代わり、教員の研修会がありしまた。なのですが、誠に申し訳ないのですが、今日は休ませてもらいました。いつもは、こういうのは必ず参加しているんですけどね。

▪️今日の午後は、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」の会員の皆様に、事務局長の藤澤栄一さん理事の山田英二さんと共に、法人の活動状況に関してご説明にあがりました。雄琴温泉の「滋賀おごと温泉 びわ湖花街道」社長の佐藤祐子さんと、「株式会社大津衛生社」社長の伊藤竜成さんです。お二人とも、「琵琶故知新」が準備している「びわぽいんと」に共感してくだり、本法人の会員になってくださっています。

▪️今日は、佐藤さんと伊藤さんから、大切なお話、元気が出てくるお話を伺うことができました。本当にありがたいことだと思っています。今日いただいたアドバイスやご意見、法人の事業に活かしていけるように頑張ります。今日は、社会へのビジョンをお持ちのお2人の経営者にお話を伺うことがてきて、本当に幸せでした。ありがとうございました。もっと頑張らねば、ですね。個人の利益を煽るこの資本主義の社会の中で、自分以外の「他者」のために頑張ること、他者に「贈与」すること(利他)が、どのような形で可能なのか、そのような仕組みを社会の中に実現したいのです。龍谷大学が定めた行動原理、「自省利他」とも大いに関係していると思います。

「びわぽいんと」と「MLGs」(マザーレイクゴールズ)との連携を目指して。

▪️今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、事務局長の藤澤栄一さんと共に、朝から滋賀県庁の琵琶湖環境部を訪問しました。私どもが提案している「びわぽいんと」と「MLGs」(マザーレイクゴールズ)との連携の可能性について意見交換させていただくためです。いろいろ厳しいご指摘やご質問をいただきましたが、同時に、一定ご理解いただけたようではあり少し安心しました。引き続き、意見交換をさせていただけることになりました。いただいたチャンスを活かしていきます。私たちの「びわぽいんと」は、まだ、抽象的なコンセプトやICTの技術だけが先行している段階なので、琵琶湖の周りで実際に環境保全に関わっておられる人びとの目線や立場からのご意見を丁寧に受け止めながら、現実の社会的な文脈の上で鍛え直していかなければなりません。がんばります。

▪️今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として、事務局長の藤澤栄一さんと共に、朝から滋賀県庁の琵琶湖環境部を訪問しました。私どもが提案している「びわぽいんと」と「MLGs」(マザーレイクゴールズ)との連携の可能性について意見交換させていただくためです。いろいろ厳しいご指摘やご質問をいただきましたが、同時に、一定ご理解いただけたようではあり少し安心しました。引き続き、意見交換をさせていただけることになりました。いただいたチャンスを活かしていきます。私たちの「びわぽいんと」は、まだ、抽象的なコンセプトやICTの技術だけが先行している段階なので、琵琶湖の周りで実際に環境保全に関わっておられる人びとの目線や立場からのご意見を丁寧に受け止めながら、現実の社会的な文脈の上で鍛え直していかなければなりません。がんばります。

▪️午後は、大学の評議会にオンラインで出席します。少し時間があったので、ウルトラウォーキング(びわ100)のためのアンダーウェア(パンツですけど…)、京都のヨドバシカメラの中にある「石井スポーツ」で購入。まずは55kmの練習で試してみます。休憩や食事も含めると、12時間ほど歩くことになるので、いろいろ考え事をすることができます。また、ラジオを聴いたり、スマホで音楽を聴いたり、そうそう落語を聴いたりしながら歩くことにします。自分を誤魔化すための工夫です。

▪️帰宅途中、大学の情報メディアセンターから連絡がありました。大学の学部のサーバーに置いてある私のホームページやブログ、使っているCMSのバージョンが古く、リプレイスされた新しいザーバーの中でうまく動かないようになっていたのですが、丁寧に対応していただき、バージョンアップ作業が終わったので確認して欲しいとの連絡でした。助かりました。帰宅後、確認します。なんだかんだ、午前中の出来事を羅列してすみません。

▪️それから、それから。今日の出来事ではありませんが、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の看板がリニューアルされました。トップの写真です。これまでは、「利やん」なのに看板業者さんが間違って「利ちゃん」にしてしまい、亡くなったマスターが「ち」を力づくで剥がしていたのですが、これできちんとした看板になりました。お浄土におられるマスターの光山幸宏さんも納得されていると思います。個人的には大切なことなもので、書いておきます。

「びわぽいんと研究会」

▪️昨日は現代福祉学科の大講義(必修)の試験があり、私はそこで補助監督の仕事がありました。その後は、大津駅前の逢坂公民館に移動して、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事会に出席しました。これまではオンラインでの出席が多かったのですが、昨日は、ひさしぶりに対面式で出席することができました。これまでの議論を再整理して、問題点の洗い出しをしました。特に、私たちのNPOで提案している「びわぽいんと」を地域社会の中で使っていただけるようにするために、どのような課題があり、それをどのように乗り越えて、最終的にはどのような地域社会を目指すのか、そのあたりの根本のところを、理事の皆さんで議論を行いました。というわけで、昨日は、「びわぽいんと研究会」です。

▪️昨日は、ひさしぶりの対面式の理事会ということもあり、終了後は全員で懇親会を持ちました。2次会はもちろん、そして3次会までお付き合いをさせていただきました。ちょっと深酒しすぎましたかな。たまには…です。

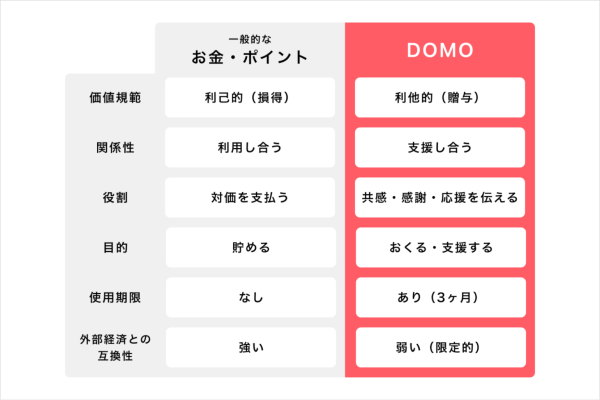

循環型コミュニティポイント「DOMO」

https://yamap.com/magazine/22766

■特定非営利活動法人「琵琶故知新」が運営を目指している「びわぽいんと」と、根底にある考え方がかなり似ているなと思いました。最後の表ですが、価値規範、関係性、役割、目的ついては、かなり共通しているのでは無いかと思います。すごい!!と思ったことは、ポイントの使用期限です。ポイントを貯めても、3ヶ月経過すると腐ってしまうというのです。ポイントを贈ることを促す(無駄にしない)ために、このようにされているのだと思います。