「基礎ぜミナール」のこと

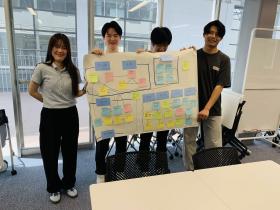

▪️木曜日の1限は、9時15分から「基礎ゼミナールA」です。今日は、先週の続き、「KJ法を体験する」です。KJ法とは、文化人類学者の川喜田二郎さん(1920年~2009年)が考案した、情報整理の手法です。先週は、「大学4年間をどのようにすごせばよいのか」をテーマに、ブレンストーミングをしてたくさんのポストイットカードに意見を書き出しました。そして、それらを分類整理するところまでやってみました。今日は、それを模造紙に配置し、貼り付け、意見のまとまりであるグループやポストイットカードの間の関係についても検討して、その関係を線や矢印で示しました。まあ、うまくできたかどうかは別にして、様々な情報を整理して、そこに論理の道筋をみつけるという経験はできたのかもしれません。

▪️「KJ法を体験する」の後は、ノートテイキングに関する取り組みも行いました。基礎ゼミナールのすべての28クラスで使用しているテキスト『アカデミック・スキルズ』の第2章「講義を聴いてノートを取る」に書かれていることに十分に注意して、そして自分なりの工夫も加えながら、全員が必修で履修している授業「社会学への招待」で実際にノートを取ってもらいました。この「社会学への招待」は3人の教員が担当していて、学生の皆さんは、それぞれのクラスに配属されています。ということで、教員別にわかれてお互いのノートを見せ合いました。それぞれのノートの優れているところを評価しあいました。高校までは、先生が黒板に書いた内容をそのままノートに書き写すだけの人がほとんどでしたが、今回は神経を集中させて、きちんと考えながらノートを取ることができたようです。ノートを考えながらきちんと取ることができると、講義をより興味深く聴くことができるようになりますし、講義の内容も記憶のなかに定着してきます。皆さん、頑張っておられました。

▪️2限にはさまざまな事務仕事の処理をして、午後からは「基礎ゼミナール」に関して、担当教員で懇話会を開催しました。FD活動の一環です。担当教員は全員で28人いますが、今日は忙しいなか都合をつけて約半数の教員が参加してくださいました。参加者は少ないだろうなと思っていましたが、予想を超えた参加があり嬉しかったです。

▪️今日の懇話会では、「基礎ゼミナール」のなかで、それぞれの教員が行なっている様々な工夫や実践を知ることができました。今日の懇話会ではそのアイデアを一定程度共有することができました。素晴らしいと思う工夫や実践については、お互いに学び合うことができます。素晴らしいと思うことは、真似をしたり、参考にしたりすることができます。それから、新カリキュラムのなかでの「基礎ゼミナール」の位置付け、4・5セメスターに開講される「公共社会学」との関係等についても、意見をいただくことができました。「公共社会学」を履修することの前段階として、「基礎ゼミナール」ではどのようなことをゆるやかな共通の目標として設定すればよいのか、もう少し考える必要がありそうです。付け加えれば、社会学を専門とする教員だけでなく、社会福祉学や他の分野を専門とする教員もいますから、このあたりのことについても、もう少し丁寧に教員間で工夫をしていかねばなりません。

▪️とはいえ、時々、こうやって懇話会を開催し、情報や意見を交換することで、良い意味での様々な微修正がかかり、カリキュラム全体に対しても貢献できるのではないかと思っています。今日は、ご多用のなか教務課職員の方も参加してくださいました。ありがとうございました。

春季企画展

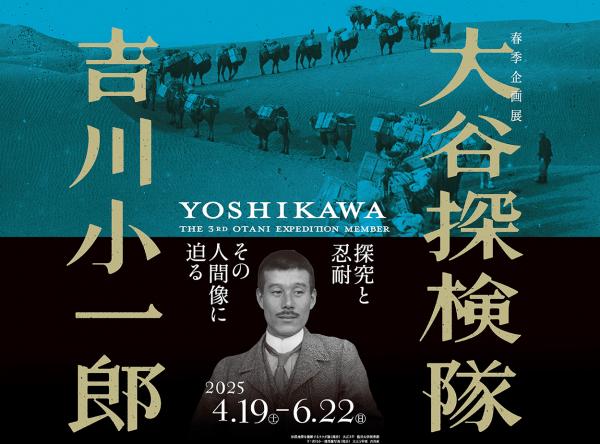

▪️龍谷ミュージアムの春季企画展「大谷探検隊 吉川小一郎―探究と忍耐 その人間像に迫る―」の会期の終了日が近づいてきました。私、まだ観覧できていません。急がねば。龍谷大学の教職員、学生の皆様はもちろんのこと、一般の皆様もぜひ御来場ください。社会学部の学生の皆さん。せっかく学部が深草キャンパスに移転したのだから、ぜひ龍谷ミュージアムでいろいろ学んでください。学生証を提示すれば無料になりますのでね。

深草キャンパスのカラス

▪️研究資料の読み込みで、一昨日の日曜日と昨日の月曜日、連続して出勤しました。昨日は、学生さんの面談だけで授業がありませんでした。とはいえ、昼からは学会費や固定資産税を納付するために、早めに帰宅しました。仕事の続きは自宅で行いました。

▪️さて、授業はないのですが、事務的な仕事を若干やらなくてはいけません。また、紫英館の2階にあるメールボックスまで郵便物を確認しにいきました。写真の煉瓦色の建物がその紫英館です。大学経営に関わるけれども、学生さんたちが直接関わることのない部署のオフィスが、この建物の中にあります。3階以上は研究室です。この建物に研究室のある教員は良いのですが、私たち社会学部の教員の研究室からはメールボックスまで離れているので、歩いていかねばなりません。ちょっと面倒臭さもあります。郵便物や連絡等の書類が何もなくメールボックスが空っぽの時は、少しがっかりした気持ちになります。せっかく歩いてきたのに、と思うわけです。でも、おかげで腰につけた歩数計の数字が伸びることになります。健康のためには良いなと思うようにしています。

▪️で、昨日、メールボックスを確認して研究室に戻るときのことです。やたらとカラスが鳴くのです。舗装された道ではなく、芝生の中を歩いて樹木に近づいたからでしょうか。3羽ほど確認できました。そして、よーくみるとカラスの巣がありました。やかましいほど大きな声で鳴いたのは、警戒されていたんですね。写真でいえば、カラスがとまっている枝の少し下のところ、枝がわかれているあたりにカラスの巣がありました。ずいぶん大きな樹木です。樹種は、私にはよくわかりません。なんでしょうね。おそらく、キャンパスがここに設置された1960年頃に植樹されたのではないかと思います。ちがうかな。わかんない。これから、このカラスの巣の様子を時々観察することにします。

街路樹のタイサンボク

▪️研究室のある聞思館は、深草キャンパスの南エリアの道路沿いにあります。写真は、その道路沿いに植えられている街路樹です。特に気にしていなかったのですが、昨日の帰宅時、この街路樹の大きな葉っぱが突然上から落ちてきてちょっとびっくりしました。よくみると、これまた大きな花が咲いています。「ああ、この花、以前にも調べたことがあったな」と思い出しました。タイサンボクという名前です。このブログにも投稿していました。3枚目の写真は、2年前、自宅近くの直売所で購入して自宅に飾ったタイサンボクです。この時はよい香がしたのですが、街路樹の方の花は、高いところに咲いているので香りが届きません。臭覚が鈍感なだけかもしれませんが。

▪️研究室のある聞思館は、深草キャンパスの南エリアの道路沿いにあります。写真は、その道路沿いに植えられている街路樹です。特に気にしていなかったのですが、昨日の帰宅時、この街路樹の大きな葉っぱが突然上から落ちてきてちょっとびっくりしました。よくみると、これまた大きな花が咲いています。「ああ、この花、以前にも調べたことがあったな」と思い出しました。タイサンボクという名前です。このブログにも投稿していました。3枚目の写真は、2年前、自宅近くの直売所で購入して自宅に飾ったタイサンボクです。この時はよい香がしたのですが、街路樹の方の花は、高いところに咲いているので香りが届きません。臭覚が鈍感なだけかもしれませんが。

キッチンカー

▪️龍谷大学に勤務するようになったのは2004年です。もう21年前のことになりますが、その頃、昼食をとることは結構大変だったように記憶しています。その頃は、瀬田キャンパスだと、大学生協と民間の業者さんの食堂が2つあるだけでした。そのうちに、生協にもコンピにができて、キャンパスの複数箇所で弁当を販売するようになりました。いまでは、弁当に関しては、複数の業者さんが販売されています。そして、キッチンカーもやってきています。学生さんたちへの支援の一環かと思いますが、食の選択肢が増えました。

▪️この4月から勤務する社会学部は深草キャンパスに移転しました。深草キャンパスは、学生数が多いこともあってでしょうか、食の選択肢は瀬田キャンパスと比較してさらに多いような気がしています。私の印象にしかすぎませんが。大学生協の営業以外は、すべて龍谷メルシー株式会社がサポートされています。聞思館に出店している「大阪王将」や「Sugakiya」も、そうなんでしょうね。で、こちらが、深草・瀬田両キャンパスの「龍大ランチ5月出店スケジュール」です。

▪️このスケジュールにも書いてありますが、昨日は、牛丼の吉野家さんのキッチンカーがやってきていました。吉野家といえばオレンジ色。こちらのキッチンカーもオレンジ色です。キッチンカーには名前がついているようです。「オレンジドリーム5号」です。このキッチンカーを紹介する吉野家さんの動画がありました。関西エリアには、この「5号」とちいさな「軽」が配備されているようです。災害時の炊き出しにも使用されるとのことです。できれば、一度食べてみたいのですが、牛丼はご飯が入っているのと、甘く煮込んであるので、食べると血糖値があがるため、いただくことができません。昨日は写真を撮るだけにしました。昼食に利用した職員さんの話では、普通の店舗と同じ味とのことでした。そら、そうやわな。

吹奏楽部の皆さんが校友会賞を受賞されました。

▪️5月21日、降誕会の特別法要に続いて顕真館で校友会賞の贈呈式を執り行われました。龍谷大学吹奏楽部のサキソフォン四重奏のみなさんも、校友会賞を受賞されました。全日本アンサンブルコンテストで金賞を受賞されたからです。よくわかっていないのですが、お1人はいらっしゃいませんでした。ご都合があわなかったのかもしれません。でも、4人で受賞です!! おめでとうございます。この四重奏の皆さん、四重奏ですから4人なんですが、このうちの3人は2年連続でコンテストで金賞を受賞されました。素晴らしいです。それから、全日本管楽コンクールの大学・大学院の部で優勝した、龍谷大学吹奏楽部のクラリネット奏者・金子麗奈さんも校友会賞を受賞されました。こちらが、金子さんの演奏です。記事もご覧ください。

ヤマモモと「龍谷チャレンジ」

▪️私の研究室のある建物は、聞思館(もんしかん)といいます。「聞思」とは、親鸞聖人の主著『教行信証』のはじめに出る言葉で「聞思して遅慮することなかれ」という部分からいただいたものです。大学のホームページでは、「大切な言葉を聞いても、ただ聞き流すだけでは意味はありません。じっくりと自分の頭で考え吟味し、自分の問題として受けとめることが大事です。昨今は情報が溢れすぎ、自分が進むべき道を見出しにくい状況です。生きる方向を見失わないようにするためにも『聞思』を心がけたいものです」と解説されていました。はたして自分はどうなんだろう…と思いながら、仕事をしています。場所ですが、北キャンパスと道路をあいだに挟んだ南エリアにありますが、結連橋(ゆいれんきょう)という橋で北と南はつながっています(キャンパスマップ。

▪️今日も、授業のために北エリアにある建物(4号館)の5階まで階段を登り(階段主義者なので…)、2号館地下にある生協の売店まで買い物にいき、4号館地下にあるセブンイレブンでアイスコーヒーを買ったり、紫英館2階にあるメールボックスまで郵便物を確認しにいったり、同じく紫英館にある社会学部教務課や教学部に相談事に行ったりしていると、腰につけた歩数計の数字はどんどんあがっていきます。身体には良いキャンパスかと思います(^^;;。これで、京都駅まで帰りにあるくと軽く10,000歩を越えることになります。

▪️そんな感じでキャンパスの中を歩いているときに気がついたこと。キャンパスに植えられたヤマモモの実が赤く色づいてきました。このヤマモモの前を、たくさんの学生さんたが歩いているわけですが、関心をもっている人は少ないのではないかと思います。教員では、私の知る限り関心のある人は、私も含めて2人。

▪️2006年に鹿児島県指宿市に合併される以前にあった開聞町の町の木は、この「ヤマモモ」でした。瀬田キャンパスに勤務しているとき、この旧開聞町出身の学生さんを指導していたことがあるのですが、他の学生さんと一緒に歩いていたとき、「みんな知ってます? このヤマモモ食べられるんですよ」というと、出身者の学生さんは徐にヤマモモの実をとって口に入れたのです。まわりの学生さんたちはびっくり。「小学生の頃、学校にヤマモモが植えてあって、こうやっていつも実を食べていたよ」と説明。そしてタネをプッと吐き出しました。いいですよね、こういう野生味のある学生さんって。私も食べましたが、やはり塩水で一度洗ったほうがよいかもです。

▪️瀬田キャンパスではやりませんでしたが、これだけたくさんのヤマモモの実がなっているのならば、ちょっと果実酒を作ってみたくなっています。ちょっと程度だと、管理課も黙認してくれるのではないのかな…。知らんけど。果実酒は、普通は、氷砂糖をたくさんいれるのですが、無糖でもできるようです。私の場合は健康のためですが、無糖でやってみようと思います。完成したら、このヤマモモのことを気にされているもう1人の教員の方と試飲で乾杯してみようと思います。この企画に乗るという方を募集します。その人数に応じて、漬け込む量を決めようと思います。

▪️それから、それから。こんなポスターも拝見しました。「学生価値どう支援制度『龍谷チャレンジ』2025年度第1学期の募集を開始します!」。今の学生さんたちは、いいですね。こういう制度で大学が応援してくれています。以前は、ここまで手厚くはありませんでした。行政の助成金や民間の財団の助成金にチャレンジしていました。学外でプレゼンして助成金をいただく、そういう経験自体は、学生さんたちの成長に役だったとは思うのですが、やはり今の支援制度のほうが良いなと思います。ぜひ、多くの学生さんたちにチャレンジしてほしいです。

「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」と「職員懇親会」

▪️今日、5月21日は、親鸞聖人が誕生された日です。そのこととも関係しますが、龍谷大学は、1922年(大正11年)5月20日に大学令により大学への昇格の許可を受け、その翌日の5月21日を創立記念日としました。

▪️そのようなわけで、今日は、「創立記念・親鸞聖人降誕会法要」が3キャンパスで開催されました。私は深草キャンバスの法要に参加しました。この法要では、記念公演として、北海道大学大学院特任教授 櫻井義秀先生から「信教の自由を守るために今考えるべきこと」の題でご講演をいただきました。存じ上げませんでしたが、櫻井先生は還暦を超えて日蓮宗で得度されたそうです。そういう意味で、宗教社会学者であり、同時に仏教の僧侶としてのお立場からのご講演でした。ありがとうございました。ちなみに、櫻井先生は、社会学部の同僚である猪瀬優理先生の指導教授をされていた方ですね。そういうことだからだと思うのですが、猪瀬先生は、櫻井先生にアテンドされておられました。

▪️法要の後は、「校友会賞授与式」、「沼田奨学金 学業奨学金授与式」、「名誉教授称号授与式」、「職員表彰式」が行われました。親しくさせていただいている事務職員の皆さんが、長年にわたって勤務されて支えていただいてきたことに対して、改めて感謝したいと思います。式典のあとは、「職員懇親会」が深草キャンパス22号館地下食堂で開催されました。ひさしぷりに、いろんな事務職員の方たちとお話をすることができました。ありがたかったです。

以前、香川県の高松市で地方入試を一緒に担当したときの職員さんとお話しをすることができました。その職員さんもその時のことをよく記憶されていました。今日は入職35年目で表彰されていました。いまは部長さんですが、そのときは、まだ管理職についておられなかったとおっしゃっていました。そんなに昔なのかと驚きました。時の経つのは早いです。

▪️写真は、懇親会の冒頭で挨拶をされている安藤徹学長です。

「叡智を結集」するために。

▪️今日は、政策学研究科長が研究室に来られました。いろいろ今後の展望に関して意見交換しました。

▪️今年度から社会学部が深草キャンパスに移転しました。このことを契機に、深草キャンパスを「社会科学を軸に叡智を結集することにより生み出される新たな『知』で、社会課題の解決や共通価値の創造を実現するキャンパス」にしていくことを大学としては目指しています。

▪️問題は、まずは、どうやって「叡智を結集」していくのか、実現していくのかということになります。そこからスタートということになります。同じキャンパスにいるだけでは、そのような「叡智を結集」するような取り組みは自然に発生はしません。教員は、それぞれ自分の世界(ディシプリン)をもっており、その世界の殻のなかに閉じこもる傾向があります。そのような傾向があるなかで、「叡智を結集」していくためには、時間やアイデアが必要ですし、とても手間がかかります。

▪️今日は短時間でしたが、そのための意見交換のようなことができたのではないかと思います。定年退職が目の前にせまってきていますし、若い教職員の皆さんのお邪魔になってはいけないので、静かにしているべきなんですが、今日のように意見を求められればお話しはします。本当は、一緒に汗もかけたらよいのですが、残念ながらそのような時間は私にはもうありません。

ちょっとびっくりしたこと。そして、龍谷大学第104回創立記念降誕会 提灯行列。

▪️水曜日2限は「地域再生の社会学」です。今日は6回目。授業が終わったあと、履修している1人の男子学生さんが笑顔でやってこられました。4回生の方です。なにかなと思ったら、授業のときに配布した資料の内容が「就職活動でとても役立ち、面接でも非常に評価してもらえました。結果として内定をいただけました。ありがとうございました」とのことでした。ちょっとびっくりしましたが、そういうこともあるんですね。その方は、卒業に必要な単位はすてに取得されているけれども、授業の内容に関心があったので履修されたようです。嬉しいお話です。それはともかく、来年の4月からは自信を持って働いていただきたいです。

▪️今日は、教授会と研究科委員会が開催されました。予想より早めに終わったので、研究室で仕事をしてから、四条河原町に出かけることにしました。今晩は、龍谷大学の創立記念を祝う「龍谷大学第104回創立記念降誕会提灯行列」がおこなわれるのです。提灯行列では吹奏楽部が演奏して提灯行列を盛り上げます。パレードです。私は、どういうわけかパレードが大好きなものですから、今年も見学だけはしたいのです。昨年は、コロナ禍でずっとできなかったこの提灯行列がやっと開催されました。動画は、昨年の提灯行列の様子です。赤いパレードコスチューム、かっこいいですね~。