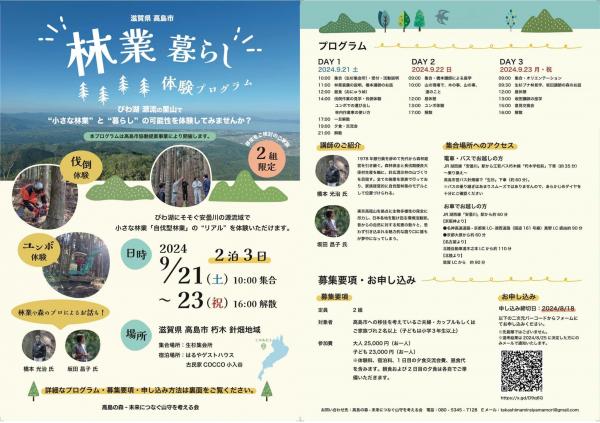

滋賀県高島市 林業 暮らし 体験プログラム “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験してみませんか?

▪️滋賀県高島市朽木針畑で「ちょっと林業体験」できるプログラムが開催されます。この投稿の題名にもあるように、 “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験することが目的です。ここでいう”小さな林業”とは、自伐型林業のことです。自伐型林業とは何か。このNPOのサイトにわかりすく説明してありますのでお読みください。

▪️このプログラムの対象は、高島市への移住を希望されているカップル、ご夫婦、ご家族です。このプログラムの準備をされている廣清乙葉さんも、古民家を利用したゲストハウスと林業に関わる仕事をされています。ご夫婦で、自伐林業に取り組もうと頑張っておられます。“小さな林業”と”暮らし”を両立させておられるわけですね。この針畑には、昨年度、1回生の「社会学入門演習」の2クラスの新入生の皆さんと訪問しました。その時、あまり時間はありませんでしたが、廣清さんからお話を伺いました。それ以来のおつきあいになります。実は、廣清さんは龍谷大学法学部のご出身です。高島市に関わる中で、移住者の方たちが、地元の方達と連帯しながら地域の課題解決のために頑張っておられる事例を知ることになりました。廣清さんも、そのような方達のお一人なのです。廣清さん、いつか龍谷大学の広報に登場してくださらないかな。期待しています。

坂本さんとの再会

▪️昨晩は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」という卒業論文で、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様、坂本恭二さんと再会しました。楽しかったです。盛り上がりました。叔父様は、副業で木工のお仕事もされています。今日は、スマートフォンを入れるとアンプのように音が拡大される木製スピーカーを受け取りました。叔父様の作品です。ありがとうございました‼️で、坂本くんの叔父様と知り合ったきっかけなんですが、以下をお読みいただければと思います。

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

▪️あっ、もちろん大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、お店は満員でした。コロナ禍の最中はお店の継続が心配されるほどでしたが、最近は完全に以前のように復活しています。すばらしい。

10年前の出来事

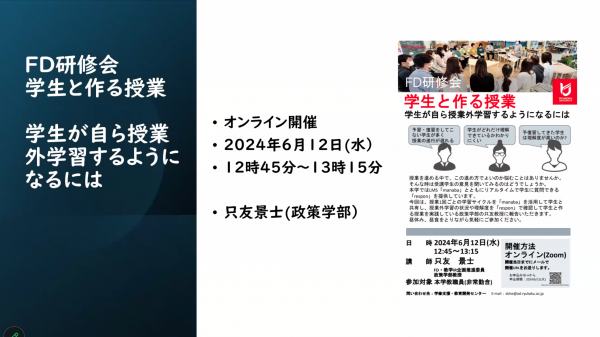

FD研修会「学生と作る授業 学生が自ら授業 外学習するようになるには」

▪️今日の昼休みの時間帯、12時45分から13時15分まで、オンラインでFD研修会が開催されました。話題を提供してくださったのは、政策学部教員の只友景士さんです。教学部長もお勤めです。でも、今日は、政策学部の教員としての教学上の困難をどのように乗り越えてきたのか、その方法等について話題提供してくださいました。只友さんは財政学者です。ということで、1年生の必修の授業「政策学入門(経済学)」を担当されています。履修者が300名を超える大人数講義なのだそうです。これは大変です。

▪️一般的傾向として、政策系の学部で学ぶ学生の皆さんにとって、経済学は苦手な部類に入る授業になるのだそうです。そのため、只友さんは、コロナ禍を経験する中で、授業の組み立て方を工夫されました。レジュメでは以下のように説明されています。

①responを毎回使うようになる。

②manabaでの連絡を行う回数が増える。

③「予習してこない学生を相手に講義する」から「予習していることを前提とする講義」に切り替える。

④予習復習の状況、とりわけ予習の状況の確認をするようになる。

また、毎回の授業の理解度を調べる。

⑤授業の感想質問に次回の講義の冒頭に回答する。

▪️responというのは、manaba courseという教育支援システムに連動している出席・リアルアンケートを取ることのできる仕組みです。私は、まだこのresponを利用したことがないので、非常に興味深く聞かせてもらいました。もうひとつ興味深かったのは、「③「予習してこない学生を相手に講義する」から「予習していることを前提とする講義」に切り替える。」という部分です。この授業では、教科書を使って進めるようなのですが、あらかじめ教科書で予習をしてくるのでしょう。その予習の内容についてはmanaba courseで提示するようです。

▪️毎回授業では、responを使って、出席はもちろんのこと、事前にどれほど予習をしたのかをアンケート形式で尋ねるのだそうです。学生自身の自覚を促すためです。また、「今週の経済ニュース」というのも。これは、学生が授業以外の時間に新聞で何か経済ニュースを読んできたのかを報告するのでしょうか。今度、只友さんに聞いておこうと思います。これは、新聞を読ませるために、あえて実施されているようです。それから、時々、予習内容を確認する簡単なクイズを出して回答してもらったり、前回内容に関する簡単な復習クイズも出すそうです。また、授業の終わりには、やはりresponを使ってアンケート方式で講義の理解度を尋ねたり、講義の感想・質問も書いてもらうようです。また、時々、授業の中での大切なキーワードを挙げてもらったり、その説明もしてもらうようです。

▪️こうやって授業を工夫し、学生の皆さん自身予習をする習慣が身についてくると(もちろん全員ではありませんが)、経済学の理解度が違ってくるようですね。まだresponの使い方、わかっていませかんが、自分も使ってみようかなと思っています。

雨森鼎さんのこと

▪️この前の金曜日は大学で仕事をした後、雨森鼎さんからお誘いをいただき、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で合流しました。当初は、安孫子邦夫さんもご一緒できるはずでしたが、この日はご都合でお越しになれませんでした。雨森さんも、安孫子さんも、地域連携型教育プログラム「社会共生実習」「大津エンパワねっと」でお世話になってきました。お2人とも人生の大先輩ですが、今では同時に楽しい飲み友達でもあります。

▪️この日、雨森さんからはいろいろな話題でお話をしてくださいましたが、なかでも「長江再会」という映画については丁寧に解説をしていただきました。私は、かつて長江のごく一部、武漢や岳陽のあたりですが、漁労の調査をしていた時代があり、武漢から岳陽までわざわざ客船に乗って移動したこともあります。その時は、後漢末期に起こった、曹操軍と孫権・劉備連合軍の間の戦い「赤壁の戦い」で有名な場所を通過しました。でも、この「長江再会」は、スケールがとてもでかいです。こんな映画です。

中国の母なる大河·長江。上海、南京、武漢、重慶、雲南、チベット高原まで、広大な中国大陸を横断する、全長6300キロのアジア最大の大河だ。日本人監督の竹内亮は、10年前にNHKの番組で長江を撮った時、一つの後悔があった。それは北極・南極に次ぐ地球第三の極地と呼ばれるチベット高原にある「長江源流の最初の一滴」を撮れなかった事。あれから10年、日本から中国南京市に移住し、「長江沿いの民」の一人になった竹内は、2021年から2年かけて再び長江6300キロを走破する。旅の途中で10年前に撮影した友人たちと再会しながら、一本の大河を通して中国の10年の変化を見つめ、今度こそ「最初の一滴」をカメラに収めるべく、長江源流をめざす。

雨森さんは、年間映画館に相当の回数通っておられます。何十回だったかな。映画通です。80歳になられますが、今も好奇心旺盛、そして私とも呑まれます。お元気ですね。私もこういうふうになりたいなあ。

報告書をお届けします。

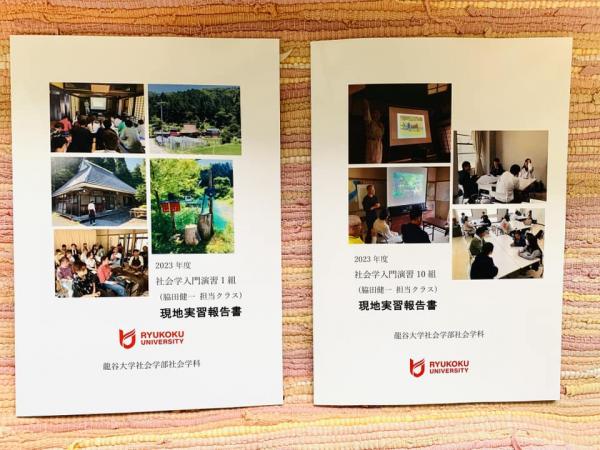

社会学入門演習「現地実習報告書」

▪️編集作業が大幅に遅れていましたが、なんとか年度内に発行できそうです。学生の皆さんがお世話になった、高島市の皆様にお届けいたします。もうしばらくお待ちください。以下は、1組の報告書の冒頭に書いた「はじめに」の部分です。

はじめに

2020年度から猛威をふるってきた新型コロナウイルスの感染拡大、まだ安心できるような状況ではけしてありませんが、以前とは異なり、2023年5月8日以降、新型コロナウイルスは5類感染症に位置付けられるようになりました。

従来、この「社会学入門演習」では、大学に入学したばかりの学生の皆さんが教員と一緒に1泊2日の現地実習に出かけて、訪れた現場で多様な経験をし、その経験をもとに原稿を執筆して報告書にまとめることになっていました。しかし、コロナ禍の最中は、そのような現地実習を実施できない年が2年続きました。そして2022年度からになりますが、やっと日帰りならば現地実習が認められるようになりました。2022年度は、現地実習を高島市マキノ町で、そして今年度は高島市の今津町と朽木で現地実習を実施させていただきました。

今年度、このような現地実習を実施できたのは、私が参加した「全国棚田 (千枚田)サミット2022in高島市」でご縁をいただいた「特定非営利活動法人コミュニティねっとわーく高島」の坂下靖子さんに、現地実習のコーディネートをお引き受けいただいたおかげです。坂下さんのお力により素晴らしい現地実習を実施することができました。通常、教員が担当する「社会学入門演習」は1クラスだけなのですが、今年度は諸般の事情により、1組と10組を受け持つことになりました。その2クラスとも坂下さんにコーディネートしていただくことができました。そして坂下さんのコーディネートにより、1組については6月17日(土)に、高島市の今津町椋川と朽木上針の2カ所を訪問し、それぞれの地域に移住してこられた皆様にお話を伺うことができました。坂下さん、本当にありがとうございました。

ところで、なぜ今年度の現地実習で移住者の皆さんにお話を伺ったのか、そのあたりのことについても少し説明をさせてください。前述した「全国棚田 (千枚田)サミット2022in高島市」でお手伝いをさせていただいた際、サミットの事前の準備段階で、移住者の皆さんからお話を伺うチャンスがありました。その際まず気がついたことは、移住者の皆さんが、地元の皆さんの暮らし方や、その背後にある文化を大変尊重されていたということでした。山村で暮らしていくためには、農業や林業に関わって生きていくための深い知識や技術が必要になります。何世代にもわたって暮らしてこられた中で培った地域の社会的仕組みも大切になります。移住者の皆さんは、濃淡こそあれ、そのような地元の皆さんの暮らしを大変尊重されていました。加えて、地元の皆さんだけではうまく扱えない地域の課題に対して、移住者の立ち位置から積極的に関わっていこうとされていました。そのような移住者の皆さんの思いを、大学に入学してきたばかりの学生の皆さんは、自分の暮らしと対比しながらどのように受け止めるのか。言い換えれば、都会に暮らす自分たち若者とは異なる生き方をされている方達を、どのように理解するのか、そのあたりに今年度の「社会学入門演習」の目標を設定することにしたのです。

大学の教育の現場では、学生の皆さんに対して「きちんと単位を取っていますか」という言い方で指導をすることがあります。また、学生の皆さんの中には、単位を取りやすいかどうかというコスト・ベネフイットだけを考える人もいます。しかし、単位は目安のようなものであって、単位を取得すること自体が目的ではありません。単位や単位にもとづいたカリキュラムといった制度に、あたかも「流される」かのように学んだとしても、けして大学における自分自身の学び、すなわち「学修」には至りません。高校までは与えられた問題に「正しく」答えることが大切になりますが、大学の「学修」はそうではありません。大学では、自ら「問い」を立て、さまざまな資料やデータを基に緻密な分析と深い考察を行うことから、その問いに答えうる論理的・結論を導き出すことが必要になります。

では、どうすれば、大学4年間で自分自身の「学修」が可能になるのでしょうか。龍谷大学社会学部の教育理念は「現場主義」です。現場の中に我が身を置き、そこに生きる方達から丁寧にお話を伺うことを大切にします。お話を伺いながら、「はっ!」として、「どうしてなのだろう」、「どうすればよいのだろう」と自ら「問い」を立てることが大切になってきます。そして、そのような「問い」を積み重ねることのなかで、自分自身の「学修」が可能になっていくのです。「社会学入門演習」を担当した教員としては、今回、高島市の様々な皆さんのご協力により実現した現場実習を、そのような自らの「問い」を立てていくためのひとつのきっかけにして欲しいと思っています。大学に入学しばかりで、これまでに書いたことがないような長いレポートを執筆することは、大変なことだったかもしれません。実際、提出されたレポートは実に「様々」です。微妙な言い方ですが…。正直に言ってきちんとしたレポートのレベルに達していないものも含まれています。しかし、大変迷いましたが、今回は最低限の添削のみにしました。できるだけ執筆した学生の皆さんの「現在」が記録に残るようにあえてしてみました。残りの大学生活の中で、時々、この報告書の自分のレポートを振り返りながら、自分自身がどれだけ成長できているのかを確認して欲しいと思います。

最後になりましたが、今回、学生の皆さんに丁寧にお話をしてくださった皆さん、今津町の是永宙さん、上針畑の勅使川原学さん、藤原治文さん、廣清乙葉さん、そしてその他の関係者の皆様には心より感謝いたします。拙い報告書です。事実関係に関して、間違いがあるかもしれません。また、勘違いをしている部分もあるかもしれません。どうかご容赦ください。ただ、ご丁寧にお話しくださったことは、学生の皆さんの記憶に残り、何らかの形で個々人の成長につながるものと確信しております。本当にありがとうございました。

卒業論文の口述試問

▪️他大学(私立大学)もそうだとは思いますが、龍谷大学では卒論が必修になっている学部とそうでない学部があります。私が勤務している社会学部社会学科は卒論(16,000字~20,000字以内)が必修です。社会学部でも他の学科であれば、卒業研究(12,000字以上)と制作・副論文(6,000字程度)のどちらかが必修のコミュニティマネジメント学科や、卒業研究(上限が12,000字)が必修の現代福祉学科もあります。このような卒業論文・制作・卒業研究等が必修になっているのは、1989年(平成元年)に瀬田キャンパスに社会学部として開学するまでは、文学部の1学科だったというルーツにあるのかもしれません。2004年から社会学部に勤務するようになりましたが、その段階では、卒論の口述試験は2人の教員が担当していました。ゼミの担当教員と、別のゼミの教員が2人で審査していたのです。厳しいですね。

▪️さて、今日は、私のゼミのその口述試問の日でした。諸々のことがあり、今年はzoomで口述試問をすることにしました。卒論を提出するまでに、何度も面談をしたり添削をしたりしているので、提出前から論文の内容はわかっています。しかし、きちんとした水準に到達している人もいれば、提出前の面談の回数が少なかったり、締め切り間際で丁寧な添削をしている時間がなかった、そのようなちょっと残念な人もいます。まあ、これは毎年のことではありますが…。

▪️私のゼミでは、原則、自分1人でインタビューによる調査を実施することになっています。その調査データにもとづいて論文を執筆することになっています。知らない人のところに話を聞きに行くのは勇気がいりますが、その勇気がなくてなかなか卒論のスイッチが入らない人は(あるいはなんとかなると舐めてかかっている人は)、調査自体が薄くなってしまいます。実際にフィールドワークに出かけてみれば、ほとんどの方達は親切にお話をしてくださるのです(もちろん全員ではありませんが…)。これだったら、もっと早くからインタビューを始めていればよかった…と思う人が毎年必ずいます。私からは早く調査を始めなさいと、口を酸っぱくして言い続けているのですが、なかなか…です。その方が、卒論の取り組みが充実してくるのに…です。

▪️今年は、このままだと卒業が危ういなという人もいたので、仕方なく調査のアレンジを行い、私も同行するなど、サポートすることになりました。とはいえ、とりあえず全員が無事に卒論を提出し、本日、口述試問を終えることができたので少し安心しています。次、ゼミの皆さんに会うのは、卒業式の日になります。卒論がうまくいった人も、そうでない人も、卒論に取り組んだ経験を大切にして社会人として成長して欲しいと思います。

【追記1】▪️社会学部は2025年に京都の深草キャンパスに移転します。移転後は、現在の3学科体制から、総合社会学科1学科になります。カリキュラムも大きく変わります。私は、新社会学部では2年しか勤務しないので、2025年度に入学してきた皆さんの卒業論文を指導することはありません。2026年度に4回生になる皆さんになる皆さん(2023年度入学生)の卒論を指導して定年退職することになります。2004年から龍谷大学社会学部に勤務していますが、退職までにおそらく通算250~260名の学生さんの卒論を指導したことになりそうです。来年度は、特別研究員として研究に専念する年になりますので、次にゼミ生を担当するのは2025年度から、その学生の皆さんの卒論が最後の指導になります。

【追記2】▪️これまで提出された卒業論文のデータ。以下の通りです。

脇田ゼミ卒業論文

【追記3】▪️2年前、2022年2月2日にfacebookに投稿したものです。

卒業論文の口述試問が終わりました。対面式はやらないでと大学から要請がありましたが、オミクロンの感染が大変な状況になることを見越して、私は最初からzoomでやることにしていました。zoomを通してですが、いろいろ思うところがありました。

これまで何度かfbにも書いてきたわけですが、ゼミの基本方針として、自らのフィールドワークに基づいて卒業論文を執筆してもらうことを前提にしています。龍谷大学社会学部の理念「現場主義」に、真正面から愚直に取り組もうとしているからです。ただし、「現場主義」も解釈次第なので、ゼミごとに多様な「現場主義」の捉え方があろうかと思いますが、私のゼミでは「頑張って1人でフィールドワークに取り組む」ことをお願いしています。学生の皆さんにも、そのことをわかった上でゼミに所属してもらっています。もっとも、ここ2年は新型コロナウイルスの問題もあり、フィールドワークには状況に応じて、各自の判断で取り組んでもらっています。

それでも、今年度は、19名のゼミ生のうち13名が頑張ってフィールドワークに取り組みました。フィールドワークに取り組んだ人たちは、口述試問で、判で押したように「もっと早くフィールドワークに取り組めばよかった」と同じようなことを言うのです。これは毎年のことなのですが…。なぜこのような反省を言うのかといえば、「アポイントメントを取って、知らない人のところに出かけて話を聞くことに、相当の心理的抵抗感がある」からなのだそうです。アポイントメントを取るためにメールを書くことになりますが、その添削、そしてフィールドワークでどのような質問をするのか…面談で相談しながらさまざまなサポートをします。学生の皆さんに、サポートをしますよと言っても、なかなか前に進めないのです。まあ、その気持ちも理解できますが…。

でも、一度フィールドワークに行くと、あんなに心配していたのは、いったい何だったのかなと思うのだそうです。ちょっと、逞しくなります。全員ではありませんが、何度もフィールドに通ううちに、さらに逞しくなります。私の方も、フィールドワークに行くたびに、面談で指導を行います。そこまでできる人の卒論は、それなりに充実してきます。

まあ、そんなこんなで、今年も卒論の指導が終わりました。

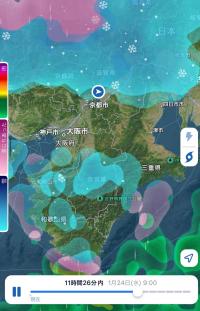

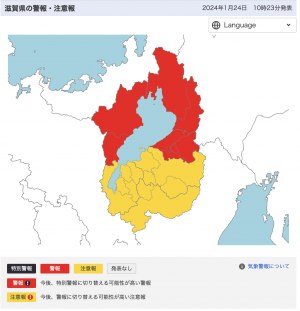

大雪警報

▪️昨晩、大雪のことが心配になりました。左は、スマホに入ったアプリが示した翌朝(つまり今日)9時の天気予報です。我が家のあたりは、この予報では雪が降り始めています。滋賀県北部の天候は日本海側とつながっています。日本海側の雪が攻めてくるかのようです。右は、10時23分発表の大雪警報の状況です。滋賀県の北半分は警報のエリアになっています。私は大津市の湖西線沿いの地域に住んでいますが、警報が目の前に迫っている感じです。

▪️昨日は、5限、16:55からの試験の補助監督をしましたが、多くの学生さん達が遅れてきました。すでにJRの遅延が始まっていました。琵琶湖線の米原と長浜の間が雪で動かなくなり、玉突き状態で遅延になってしまったようです。試験開始後20分までは遅刻しても試験を受けられるルールになっていますが、20分を過ぎてやっと到着した人たちもいました。これは追試験ということになるのかなと思います。

▪️今日は、私の授業の試験です。雪は降っていませんし、試験は11時からだったのですが、電車が遅れるかもと思い、いつもよりも1時間早く大学に到着するようにしました。雪が降って電車が止まっていたら、JRは利用せずに、自宅から車で京阪で「坂本比叡山口」駅まで家族に送ってもらって、そこから京阪石山まで移動。あとはバスかタクシー…というルートも考えていましたが、無事にJRとバスで大学に到着できました。また、試験も問題なく実施できました。

▪️こちらは、昨年の1月25日の投稿「積もりました。」です。かなり積もっています。この時は、積雪で試験実施日が変更になっていました。ほぼ毎日ブログに投稿しています。そのため、こうやって過去の出来事を検索できるのです。ブログは、自分にとっては「ライフログ」のようなものなのかなと思います。

▪️今日は、今から深草キャンパスに移動します。ちょっとした、だけど重要な会合があります。会合が終わったら、急いで帰宅しなければなりません。雪で電車の運行が不透明だからです。