「びわ100」から「BIWA100」へ

▪️昨年まで10回続いた「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」が、「BIWA100 ENDURACE WALK」として生まれ変わります。「びわ100」では、6回参加して、6回完歩しました。「BIWA100」でも完歩を続けられるように頑張りたいと思います。「100km歩ける自分」ということが、日々の自信にも繋がっていくように思います。以前、80代で「びわ100」に出場された方がおられました。そういうふうになるのが理想ですね。

▪️「BIWA100」、11月1日に開催されます。

大阪・渡船・ウォーキング

▪️まだ、もう少し先のことになりますが、「びわ100」(びわ湖チャリティー100km歩行大会)を一緒に歩いたバディ、龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんと、大阪の街中を歩くことにしました。少し私の方の「脚」の準備をして、楽しみたいと思います。昨年の「びわ100」完歩以降、まともにウォーキングに取り組んでいないからです。

▪️1段目の地図に示したウォーキングのコース、これは上道さんが開発されたコースです。大阪市内に残る8つの渡船と4つの大橋を渡るコースです。今回は、なんといっても、この8つの渡船に乗ることが最大の楽しみになります。地図上の黒の丸で囲んだところが、その渡船です。全て無料です。2段目右の地図の番号が渡船の場所です。①天保山(てんぽうざん)渡船場/②甚兵衛(じんべえ)渡船場/③千歳(ちとせ)渡船場/④落合上(おちあいかみ)渡船場/⑤落合下(おちあいしも)渡船場/⑥千本松(せんぼんまつ)渡船場/⑦船町(ふなまち)渡船場/⑧木津川(きづがわ)渡船場になります。詳しくは、こちらの大阪市の解説や、こちらの記事をお読みいただければと思います。

▪️2段目左の地図をご覧ください。今回のコースは、大阪のかなり海に近いエリア、此花区、港区、大正区を巡るコースになります。渡船に乗船するため、住之江区や西成区にも入りますが、すぐに渡船で引き返すことになります。大まかな説明になりますが、江戸時代以前は淀川が運んできた土砂でできた荒地でした。当時の淀川は、今の淀川とは違う場所を流れていました。そうやって生まれた土地を、江戸時代には新田開発が行われました。明治時代になり、それらの農地が工業化や都市化が進む中で、しだいに市街地になっていきました。「水の都」と呼ばれた大阪の歴史も含めて、このウォーキングを堪能したいと思っています。もちろん、事前に、もう少し歴史的なことについても勉強しておこうと思います。これまで、私は琵琶湖水系の環境ガバナンスについて研究してきましたが、このウォーキングのコースは、その琵琶湖水系も含む琵琶湖・淀川水系の最後のエリアになります。

▪️今は、渡船は8つですが、上の大阪市の解説には、次のような説明がありました。

古来数多くの川が流れ、水の都と呼ばれた大阪には、人々の往来のための渡船場が各所にありました。当初民間によって営まれていた渡船は、明治24年に大阪府が「渡船営業規則」を定め「監督取締り」を行うようになり、明治40年には安治川、尻無川及び淀川筋の29渡船場については市営事業として市が管理することになりました。

大正9年4月、旧道路法の施行により渡船は無料となり、昭和7年4月以降はそれまでの請負制を改め、ほとんどが市の直営方式になりました。そして昭和10年頃には渡船場31か所、保有船舶数69隻(機械船32隻、手漕ぎ船37隻)、年間利用者は歩行者が約5752万人、自転車等が約1442万台を数えました。

▪️このような渡船が今でも残っていることには理由があります。上のリンク先の記事によれば、以下のとおりです。

自動車道路や地下鉄、バスといった交通インフラが発達している現代、それも大都会・大阪でなぜ今も現役で渡船が稼働しているのでしょうか。渡船場が点在する大阪市のベイエリアには、いくつもの河川や運河が網の目のように張り巡らされています。それらの水辺に隣接して多くの工場や機械施設等が立地し、それら施設への資材や原料の搬入出のため、大型の船が河川や運河の奥深くまで出入りします。そのため、河川に架けられる橋の数が制限され、また運搬船が航行可能な大型サイズの橋のみが建設されることとなりました。ところが、それらの施設に勤める労働者や、当地域に暮らす人たちにとっては、通勤・通学などの際に、大きな橋をわざわざ上り下りしたり、橋のあるポイントまで大きく迂回しなければならないという不都合が生まれたため、生活に必要な交通インフラとして渡船は今も稼働を続けているのです。

▪️上道さんが「開発」されたコースを歩くと、だいたい27kmになるのだそうです。トップの地図、2段目左の地図は、手元のiPadに入っている「キョリ測」というアプリで描いたものテス。どうしても不正確になるので、もう少し距離が短くなってしまっています。ちなみに、緑の丸は、安治川の川底にあるトンネルです。上道さんからは、渡し船の待ち時間があるので、結構な休憩時間が入るそうです。ですから、ウォーキングのトレーニングというよりも「大人の遠足」になるようです。それはそれで楽しいです。以前同僚だった原田達先生は、今から3年半前に大阪の「低山」をランニングで巡られました。その時のご経験から、原田先生に上道さんと歩くことをお伝えしたところ、「渡し船は、大阪の、下町の、普通の人びとの生活の香りそのままでとても気に入りました」とお返事をいただきました。楽しみですね。まだいつになるのか決まっていませんが、ゴールは西九条駅になりますが、近くの銭湯で汗を流して、最後は上道さんご夫婦との飲み会(直会)になる予定です。

▪️以前、中沢新一さんの『アースダイバー』に強い刺激を受けて、東京にお住まいの建築家や写真家と共に、東京の街をよく歩きました。その延長線で、大阪の街も、特に上町台地を中心によく歩きました。その時のことは、民間が提供していたブログに投稿していましたが、サービスが停止したために全ての投稿が消えてしまいました。もう少しきちんと対処して、別の民間ブログに移しておけばよかったよかったなと思っていますが、今となってき仕方がありません。また、歴史の地層を風景の中で深掘りしていくようなウォーキングができればなと思っています。

3月のような暖かさ…諸々

【ウォーキング】

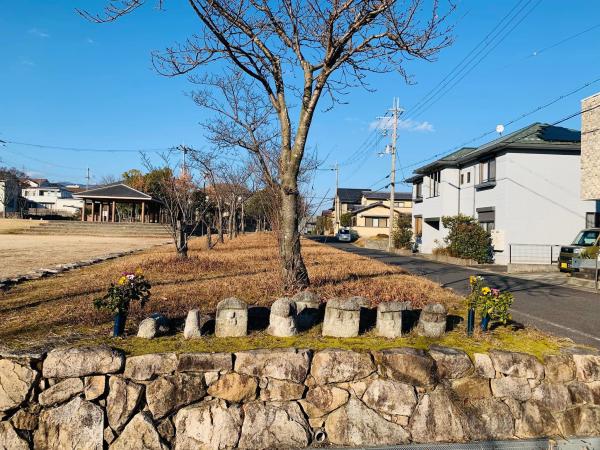

▪️家で仕事をしているとほとんど歩かないことになるので、少しウォーキングをしてきました。いつもの公園から琵琶湖の北湖を眺めると、今日は薄ぼんやり伊吹山が見えました。もっと気温が低ければクリアに見えるのですが、急に3月のような気温になってきて景色はぼやけています。こんなに気温が高いと、琵琶湖の全層循環(琵琶湖の深呼吸)はどうなるのでしょう。心配ですね。

▪️ウォーキングの途中で、公園の端にお地蔵さんや同祖神が祀ってあることに気がつきました。何度もこのあたりは歩いていても、気がついていませんでした。きちんとお花も添えてあります。どなたかが、お世話をされているのでしょうね。もともと、このあたりは里山と農地でした。そこを新興住宅地を造成したのです。これは想像ですが、元々祀っていたものか、工事で見つかったものをここに集めているのではないかと思います。たしか、地蔵盆はやっていませんね。このあたりは小学生以下の年齢の子どもたちがたくさんいるので、よろこぶだろうな。もっとも、私自身は子どもの頃九州にいたので、地蔵盆の経験はありません。先日、「地域エンパワねっと」(社会共生実習)の相談会で、この地蔵盆のことと関連して学生さんと話をすることがありました。この地蔵盆、まちづくりに関連して大切な行事なのではないかと思います。

【鬼門について】

▪️話は変わります。「鬼門」について「あっ」と思ったことがあります。鬼門とは、北東の方角で、鬼が出入りする方角なのだそうですね。災いがやってくる方角なのだそうです。そのためなのか、どうかよくわかりませんが、京都の御所の北東には比叡山延暦寺があります。最澄が鬼門封じのためにこの場所を選んで延暦寺を建立したのか、たまたまなのか。どうなんでしょうね。知識がなくてよくわかりません。

▪️まあ、それはともかくです。地図で京都の御所から北東方面に確かに比叡山延暦寺があります。地図に定規を当てるとよくわかります。で、今日、気がついたのです。御所の北東に延暦寺があって、延暦寺の北東に我が家があることに。京の都の鬼門の方角に暮らしているのです。というか、延暦寺が鬼の侵入を防いでいるとしたら、我が家のあたりは鬼がたくさんいはる場所なのかな。いや、だからどうなんや…って話ではありますし、私が鬼門のことを気にしているわけでもないのですが。

【イサザ豆】

【イサザ豆】

▪️またまた、話は変わります。先日、沖島で作ったイサザ豆をいただきました。この季節、琵琶湖の固有種であるイサザの漁は最盛期のはずです。このイサザ豆は砂糖を使っているので、持病のため一度にたくさんは食べられませんが、ビール(無糖)のあてとして楽しんでいます。本当は、イサザの吸い物とか味わってみたいのですが、どこにでも売っているわけではありませんので。なかなか難しいです。早めに夕飯の買い物に行き、お相撲初場所を「ビール(無糖)&イサザ豆」で観戦しています。

BIWA100 ENDURANCE WALK

▪️昨年の10月に第10回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」が開催されました。この第10回が最後の大会になりました。とても残念なのですが、仕方がありません。ところが、「びわ湖チャリティー100km歩行大会実行委員会」からこの「びわ100」の大会運営を引き継いでくださる団体が現れました。一般社団法人「HAYA-ASHI」です。こちらの中山博識さんは、「びわ100」の運営にも関わっておられましたが、ご自身が設立された一般社団法人で引き継ぐことにされたようです。

▪️今年からの大会名は「BIWA100 ENDURANCE WALK」になります。「BIWA100」はこれまでと同じですが、後半の「ENDURANCE WALK」は耐久歩行という意味になりますね。私は、過去6回「びわ100」を完歩してきましたが、達人レベルの方達は別格にして、私のような普通のウォーキングのレベルの人であれば、まさに「耐久歩行」なんです。辛いです。辛いけれど、また出場したくなるのが「びわ100」→「BIWA100」なんだと思います。100km完歩できたということは、自信にもつながりますしね。

▪️以下は、中山さんがFacebookに投稿されたものです。開催予定日は2025年11月初旬の予定のようです。これまでは10月の中旬あたりでしたが、もう少し気温が下がってくるでしょうね。こういう時期に、雨が降る中歩くことになると、辛いだろうな〜と想像しながら、次回も申し込んでいることと思います。

【関連投稿】▪️過去、「びわ100」に関連した投稿です。カテゴリーの欄にある「びわ100」のリストになります。

「びわ100」の写真をパネルにしてもらいました。

▪️先月歩いた「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100ファイナル」。「ファイナル」ということで、10年続きましたが、最後の大会でした。龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんと一緒にゴールした際、記念すべき瞬間を写真に撮ってもらったので、その写真をパネルにしてもらいました。

▪️先月歩いた「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100ファイナル」。「ファイナル」ということで、10年続きましたが、最後の大会でした。龍谷大学吹奏楽部OBの上道 郁夫さんと一緒にゴールした際、記念すべき瞬間を写真に撮ってもらったので、その写真をパネルにしてもらいました。

▪️全国各地で開催されるマラソン大会等でも同じだと思いますが、スタート地点、コース沿い、そしてゴール地点にカメラマンの方達がいて、参加者を撮影していきます。けっこう、大変なお仕事かなと思います。その写真は、後日、ネット上で確認することができます。必要な写真を希望すれば、希望のサイズで購入することができます。何枚も写真を購入しましたが、このゴールのシーンだけは、パネルに仕上げてもらいました。自分の書斎か研究室に飾っておくことにしようと思います。パネルの写真、向かって右側の上道さんはしっかり歩いておられますが、私はどうかといえば、ヨタヨタしているように見えますね。でも、これが限界でした。

▪️こういう形の写真の販売、ウォーキング大会やマラソン大会だけではないのですね。先日の息子の結婚式でも、カメラマン(女性でしたが)の方が式の前後も含めてたくさんの写真を撮ってくださいました。これは後日、パスワードを入力して関係者だけ見て購入すことができるようになるのだそうです。これはと思うものを数枚購入しようと思います。親族でもたくさんの写真を撮りました。スマホですが。それらの写真を親族のLINEグループのアルバムで共有しています。便利な時代になりましたね。

100kmウォーカーによる「反省会」

▪️大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、先日開催された「びわ湖チャリティー100km歩行大会」に出場した滋賀県庁の職員の皆さんと「反省会」を持ちました。全員、完歩しました。全員「100kmウォーカー」です。というわけで、祝勝会のようなものなのですが、「びわ100」での経験を共有しあいました。お若い3人は、まだ20歳代です。

▪️向かって一番右のメガネの男性は、昨年も参加されましたが、70kmのあたりでリタイヤ。今年はリベンジでした。無事に完歩されて、大変満足されていました。70kmでリタイヤ、さぞや悔しかったことでしょうね。向かって一番左の男性は、ラガーマン。「練習しなくても100kmは歩けるやろ」とぶっつけ本番で完歩されました。完歩はされましたが、最後はめちゃくちゃ苦しかったようです。1kmを歩くのに18分もかかっています。足を前に出すのが精一杯だったのではないでしょうか。その苦しかった時に、沿道からたくさんの励ましの言葉をかけていただいたことがとても嬉しかった感動したとおっしゃっていました。大切な経験をされました。その後ろの女性は、途中の休憩時に眠たくて仮眠を取ったりされたのですが、70kmを超えてから驚異的な速さで歩かれました。すごいですね。真ん中のお2人は、ベテランの職員さんです。昨年と同様に、今年も立派なタイム完歩されました。

▪️とても残念なのですが、「びわ100」は今年が最後でした。ファイナルですから。80歳になっても挑戦できるような自分でありたいと思っていたものですから、今年が最後というのはとても残念なのです。でも、滋賀県庁の職員の皆さんとの長い距離のウォーキング(44kmの練習会)、来年以降も継続できれば嬉しいなと思っています。ベテラン職員のおひとりは、「一歩ずつ前へ成し遂げる達成感、共感、このような会は続けたいですね」とおっしゃっていました。本当に、そう思います。

▪️以下は、「びわ100」が公表されているデータをもとに作成した「第10回びわ湖チャリティー100km歩行大会結果(世代順)」です。ベテラン職員の方が作成してくださいました。ありがとうございます。私と一緒に歩いてくださった、龍谷大学吹奏楽部OBの上道さんのデータも整理してくださいました。チェックポイント(CP)間のスピードですが、休憩時間も含めたものです。

「びわ100ファイナル」の記録

▪️「びわ100」ファイナルからだいぶ時間が経過しましたが、記憶が曖昧になる前に、記憶していることをこのプログに残しておきます。とても長くなりますが、どうかご容赦ください。

▪️10月19日(土)・20日(日)の両日で、「第10回 びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100 ファイナル」が開催されました。私は、第3回・4回・5回・6回・9回と過去5回出場し、ありがたいことに、なんとか全ての回で完歩することができました。とはいえ、毎回、本当に自信がなく、完歩できるのかどうか心配していました。今回はファイナルということで、悔いの無いものにしたいと、これまでの中で一番練習をしてきたように思います。とはいえ、普段からウォーキングにきちんと取り組んでいるのかといえば…けしてそのようなことはありません。7月に入り、そろそろ練習をしなくてはと思っていましたが、ものすごい酷暑のために、ウォーキングに取り組むことを躊躇していました。また、7月の下旬はコロナウイルスに感染してしまい、体調が回復した8月に入ってから真面目に練習のウォーキングで距離を積み重ねてきました。

▪️真面目にと書きましたが、全国のあちこちで開催されるウルトラウォーキングに参加されているようなベテランの皆さんと比較すれば、たいしたことはないのです。5kmあたりから始めて、10km、20km、30kmと歩く距離を少しずつ伸ばし、最後は、44km、そして最終的には55kmまで練習で歩きました。過去5回完歩して、練習時に50kmを超える距離が歩けたら、本番でもなんとか100kmを完歩できるという根拠のない思い込みのようなものがあるのです。30kmまでは1人で練習しましたが、44kmでは滋賀県庁の20名ほどの職員の皆さんと一緒に歩きました。そこには、親しくさせていただいている龍谷大学吹奏楽部OBの上道郁夫さんも一緒に参加されました。そして、その上道さんとは55kmの練習も2人で一緒に取り組みました。その55kmの長い道中では、足に塗る靴擦れ防止のクリームのことやシューズの情報を教えていただきました。そして本番も上道さんと一緒に歩くことになりました。これはとてもありがたいことでした。

▪️当日のことについて書きます。前日は、あまりしっかり睡眠を取ることができませんでした。4~5時間ほどです。緊張しているから、興奮しているからでしょうか。これは良くないですね。徹夜で歩かねばならないのに、睡眠時間が短いというのは問題です。でも、仕方がありません。大津市内の自宅からスタート地点の長浜市まで、JRで向かいました。まずエントリーをして、スタートの準備を始めました。スタートは、3グループに分かれてのスタートになりました。私は、一番最初にスタートするグループでした。スタートするまでに、上道さんとも合流しました。上道さんは、2番目のグループです。スタートは3分程私よりも遅くなります。でも、そのうちに追いついていただく約束をしました。スタート地点では、facebookを通して知り合った香東秀孝さんとも、今回実際にお会いしてご挨拶をすることができました。香東さんは、毎朝、10kmを歩かれるプラチナの脚の持ち主です。東京からお越しくださいました。もう1人、娘が勤務している企業の上司の方ともお会いすることができました。

▪️そうやってスタートを待っていると、雨が降り出してきました。これはまずいです。天気予報で雨が降ることはわかっていましたが、スタート時点からとは思ってもいませんでした。過去の大会で2回雨で辛い思いをしました。第4回と第9回です。足の裏が真っ白になり、ふやけて肉刺ができて、それが潰れて、その後は歩くたびに痛みを感じることになりました。その時の辛さが強く記憶に残っているので、今回は、上道さんの情報をもとに、万全の対策をして臨みました。GORE-TEXのシューズ、GORE-TEXのソックス、そしてGORE-TEXのレインウェア。足裏には少々高価なクリームも塗りました。結局、雨に悩まされることはなく、ソックスも履き替えることなく、ゴールすることができました。これらのことは、「びわ100ファイナル 準備編」として投稿しましたので、そちらをご覧ください。

▪️さて、スタート後のことを書きます。これまでは、多くの参加者の皆さんと団子になって歩くのが嫌で、けっこう飛ばし気味に歩いていたように思いますが、今回の目標は、最後までイーブンのペースで歩くということでした。ですから、追い抜かれても気にせず、ただひたすらペースを守る努力をしました。前に人がいると、ついつい追い抜きたいという気持ちになってしまうのですが、そうなるとペースが乱れてしまいます。その時は追い抜く余力があったとしても、後半戦ではそのことの積み重ねがマイナスに作用するからです。

▪️上道さんとは、彦根市内で合流できました。上道さんは、GARMIN社のスポーツウォッチをされています。私も息子から以前プレゼントされた同社のスポーツウォッチを腕につけていたのですが、事前の設定が不十分で、自分のスピードを「1kmあたり何分何十秒」という形式で表示できるようにはしていなかったのです。ということで、上道さんが前を歩かれる時は、スポーツウォッチでスピードを確認しながら歩いている上道さんに合わせて歩き、私が前の時は、上道さんから時々スピードを教えてもらっていました。そうやってペースをおよそ一定にキープできるように努力しました。「びわ100」ではIBUKIというGPSをリュックに装着して歩きます。スマホでも私たちがどのあたりを歩いているのかわかるのです。少し調子に乗りすぎでペースが早いと、上道さんのスマホに奥様から「早すぎる」と注意のメッセージがLINEで届いたりしました。まあ、そのようなこともあったのですが、最初からだいたい同じようなスピードで歩くことができました。これは、大きかったと思います。

▪️もうひとつ、今回はウォーキングの途中での栄養の摂り方に注意を払いました。私は糖尿病の持病があり(最近は、「糖尿病」という病名に伴う偏見やスティグマを排除するために「ダイアベティス」と言い換えるようになっているそうですが)、血糖を尿とともに排出する薬を飲み、食事にもかなり気を使っています。糖質をできるだけ摂取しないようにしているのです。問題は、普段の生活では血糖値を下げるように努力しているのですが、ウルトラウォーキング中は歩き続けるために、そのエネルギーとして血糖が必要になるのです。今回は、この問題を可視化するために、スポーツ栄養学の専門家のアドバイスをもとに、「FreeStyle LibreLink」という血糖値を測定するセンサーを左の二の腕に貼り付けて歩きました。過去に「びわ100」を完歩していても、途中で悪寒が生じてしまったり、歩くスピードが極端に遅くなることがありました。それは、低血糖によるものと思われます。

▪️今回の私の目標は、できるだけ血糖値を上げず、しかも低血糖にならないように歩くということでした。スポーツ栄養学の専門家からは、最後まで食べ続けるようにアドバイスをいただいていました。センサーの数値を見ながら、アンパン、アップルデニッシュ、おにぎり等をこまめに食べながら歩きました。「できるだけ血糖値を上げず、しかも低血糖にならないように」と矛盾するようなことを書きましたが、そのように上手い具合にはいきませんでした。エイドステーションでは、味噌汁とご飯が出ました。ご飯を食べると、血糖値がぐーんと上がりました。その数値を見て焦りました。普段は白米は食べないようにしているので、数値を見て驚いたのです。歩くと血糖値は下がります。食べると血糖値は上がります。血糖値が乱高下しました。ただ、今回は低血糖にならずに最後まで歩き続けることはできました。途中で、疲れて座り込んでおられる方達を拝見しました。ひょっとすると、栄養補給がうまくできていないのかもしれません。

▪️第1チェックポイント(近江八幡市)には、6時間40分で到着しました。時刻でいうと16時40分頃、夕方ですね。天気予報では、雨が止んでくるはずだったのですが、ところがどっこい、この第1チェックポイントで強風を伴う強い雨が降り出したのでした。参加者の皆さんはテントの下に避難されていましたが、それでも雨から逃れられません。私と上道さんは、この第1チェックポイントでゆっくり休むことをせず、土砂降りの雨の中をスタートしました。同じ頃に第1チェックポイントに到着された方の中には、半袖のTシャツに短パン、その上から簡易なレインコートを着用、そのようなスタイルの方がおられました。その後、どうされたのかわかりませんが、あの雨の中では歩くことは大変だったと思います。

▪️上道さんと私は、GORE-TEXの上下を着ていましたので、その辺りの心配はありませんでした。むしろ、短い休憩だけで、雨の中をスタートしたのです。 第2チェックポイントに向かう途中、これは嵐かなと思う瞬間もありました。途中、エイドステーションで前述のご飯と味噌汁をいただき、ここでもあまり休まずに、歩きました。ゆっくり休んでしまうと、脚の筋肉が固まってしまい、再スタートしてエンジンがかかるのに時間がかかってしまうからです。そうならないように、短い休憩でスタートしました。今回、上道さんと一緒に歩きました。もし、1人で歩いていたらどうなっていたでしょうか。おそらく、疲労のため、脚の痛みのため、休憩時間が長引いてしまったと思います。お尻から根が伸びてしっかり椅子に絡まっていくのです。そうなると、脚はますます固まっていきます。これは、まずいわけです。

▪️でも2人でバディを組んで歩いていると、お互いへの配慮が働き、「そろそろ行きますか」とどちらからともなく声を掛け合うのです。これは大きな気づきになりました。健脚、剛脚の方達は、関係のない話になりますが、普通の脚力の人たちは、同じような力の方とバディを組まれることをお勧めします。上道さんと私は、事前に、44kmと55kmを一緒に歩いていたので、ほぼ同じような力量で歩かれることがわかっていました。だからこそ、バディを組むことができたのです。

▪️嵐かなと思う瞬間もあったわけですが、途中からはその風が追い風になりました。野洲川にかかっている橋を渡るときは、両手をひげると後ろから風が押してくれる感じがしました。それほど風が強かったのです。第2チェックポイントには、21時39分頃に到着しました。ここでは、足の裏の状態をチェックしました。上道さんのシューズやソックスはGORE-TEXではなかったので、水たまりに片足をつけてしまい、足裏が白くふやけておられました。私が持っていた大判のバンドエイドを差し上げてそれで応急の対応をしていただきました。そのケアのためにしっかり休憩しましたが、休憩時間をできるだけ短くしてスタートしました。

▪️第2チェックポイントのあたりまで来ると、「脚が棒のようになっている」感じがします。でも、ここまでくると、55.6km歩いたことになります。「びわ100」は102.1kmですから、残りは46.5kmになります。でも、そういうふうには考えないようにしています。あえて、頭の中では「次の第3チェックポイントまで、たった15.2kmだ」と考えるようにしています。第3チェックポイント以降のことは、考えないようにしています。「びわ100」は今回がファイナルなので、もうこのような情報は役に立たないと思いますが、第2チェックポイントから第3チェックポイントまでは、歩道が整備されていて、とても歩きやすい道なんです。

▪️話はずれますが、歩きやすいということで言えば、すべての歩道ではありませんが、ずいぶん改善されていることを実感しました。これは、私の推測でしかありませんが、「びわ1」のために道が整備されているのではないかと思っています。「びわ1」は自転車で琵琶湖を1周するアクティビティですが、とても人気があります。滋賀県も力を入れています。滋賀県の関係人口を増やそうというわけです。結果としてですが、「びわ1」のおこぼれを「びわ100」もいただいているのではないかと思います。あくまで、私の推測でしかありませんが。

▪️第3チェックポイントまで来ると、「脚が棒のようになっている」のを通り越して「脚は完全に棒」になります。しんどいです。残りは、31.3kmです。でも、そのようには考えません。繰り返しになりますが、第4チェックポイントまで「たった12.2kmだ」と考えるようにしています。特に、第4チェックポイントまでは、瀬田川沿いを歩かないといけません。「びわ100」のコースの中では、個人的な印象ですが、歩きにくいのです。暗くて、しかも眠いのです。川に落ちないように気をつけて歩かねばなりません。今回は睡眠不足でした。不安がありました。フラフラして瀬田川で溺れるなんてとんでもない話です。ということで、コンビニに立ち寄り、眠気覚ましのカフェイン飲料を買って飲みました。「強眠眠打破」です。

▪️個人的な事情ですが、私には、なんとしても第4チェックポイントまで歩かねばならない理由がありました。この第4チェックポイントをベースに、瀬田川沿いを「びわ100」のボランティアスタッフとして巡回していた方が、私がやってくることを待っていてくださったのです。龍谷大学職員の竹之内正臣さんです。竹之内さんとは、第4チェックポイントでお会いすることができました。でも、気が付いていませんでしたが、それ以前にすれ違っていたのです。昨年の第9回の「びわ100」では、第4チェックポイントの直前では相当ばてていました。竹之内さんによれば、その時の様子とは今回は全然違っていたようです。上道さんと一緒にしっかり歩いていたので、それがまさか私だとは気がつかなったようです。

▪️第4チェックポイント。ここで83kmです。昨年は、雨で足がふやけて肉刺ができたため、ここでボランティアの方に足のケアをしていただきました。本当に、ありがたかったです。でも、今回は違っていました。GORE-TEXのシューズ、ソックスのおかげて足裏には何も問題が発生していませんでした。短時間の休憩とエイドのサービスを受けた後、再び、上道さんとスタートしました。ここからは、ゴールまであと19.1kmです。1kmを散歩のようにゆっくり15分で歩いても、残り5時間あればゴールできます。

▪️第4チェックポイントを出発する頃には、すでに明るくなっていました。瀬田川を遡り、プリンスホテルのあたりを歩いていると、朝日が登ってきました。なんというか、感動的な雰囲気でした。一緒に歩いた上道さんは、朝日に向かって手を合わせて拝んでおられました。ご来光ですね。もし1人で歩いていると、頑張りが足らずに、足はなかなか前には進まなかったと思います。上道さんと一緒に歩いているからこそ、頑張ることができたのだと思います。この辺りで、さらに頑張る気持ちにもなりました。応援してくださる方たちが現れたからです。

▪️まず、私の指導をしてくださったスポーツ栄養学の専門家=石原健吾先生(龍谷大学農学部)が、自転車(競技用のバイク)に乗って、私たちのところに応援に来てくださったのです。とても嬉しかったです。IBUKIで確認すると、石原先生の予想よりも先に進んでいたので、慌てて自転車で追いついてくださいました。石原先生は、昨年もボランティアとして第4チェックポイントの近くでお世話になりました。石原先生によれば、その時の私の様子と、今年とではかなり違っていたようです。昨年は、ふらふらの状態だったのですね。

▪️その後、毎週にのように通っている大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連、中川俊典さんが、IBUKIをタブレットで確認しながら、私がどのあたりを歩いているのか探しておられました。目の前にいたのに。私の方からお声をかけさせていただきました。まさか、朝早く、わざわざ応援に来てくださるとは思ってもいませんでした。とても感動しました。

▪️石原先生や中川さんの応援を受けた後、いよいよ最後になります。残り12kmです。浜大津のあたりで、疲れ切って歩けなくなっている方もおられました。私はといえば、もう、脚が棒になる…を通り越して、大変なことになっていました。ちょっとかがむと倒れそうになります。でも、バディの上道さんが良いペースでリードしてくださいました。上道さんの足取りは、私とは違って最後までしっかりされていました。私は、脚を前に進めるだけで精一杯。上道さんにリードしていただきながら、坂本の街を抜けて雄琴温泉のゴールに向けて進んでいきました。

▪️スタートしてから22時間37分10秒。ゴールすることができました。20日の朝8時37分です。毎回のことですが、余裕を持ってのゴールではありません。やり遂げたという気持ちもありますが、それと同じだけ、「もう、これ以上、歩かなくて良いのだ」という安心した気持ちが湧いてくるからです。毎回のことですが、もう最後は大変でした。第2チェックポイントからはストックを使っていましたが、最後は杖のような感じでした。上道さんがリードとてくださったから、なんとかなりました。結果、自己記録が出ました。上道さんのお陰です。本当にありがとうございました。心より感謝いたします。

▪️ゴールの際には、運営スタッフの小林幹雄さんに出迎えていただきました。小林さんには、「びわ100」で毎回お世話になってきました。ありがとうございました。でも、今回が「ファイナル」なのですね。多くの皆さんは、ゴール後、雄琴温泉のどこかで疲れを癒してから帰宅されるのでしょうが、私は自宅がゴールの近くということもあり、家族に車で迎えにきてもらい、そのまま帰宅しました。家族から見ても、昨年とは違い、足取りがしっかりしているとのことでした。昨年は、玄関前にある階段を登るのも大変だったようで。今回は、脚が棒を通り越してもっと大変な状況になっていましたが、それでも体力を維持したままゴールできたようです。バディを組んでくださった上道さんをはじめとして、多くの皆様に支えていただいたおかげです。

「びわ100ファイナル」準備編

▪️すでに投稿したように、19日・20日の両日、「びわ100 ファイナル」が開催されました。「びわ100」とは「びわ湖チャリティー100km歩行大会」の通称です。参加費(17,000円)を払うわけですが、そこから琵琶湖の環境のための取り組みに、寄付も行われることになっています。毎年、たくさんの皆さんが参加するこの大会を、たくさんのボランティアの皆さんがや地元の企業さんが支えきました。ただ、ファイナルとあるように、今年度で最後になります。大変残念なことですが、そこにはさまざまな理由があるのでしょう。苦渋の選択だったのではないかと思います。

▪️今回の「びわ100」、私にとっては6回目の挑戦になりました。過去5回、幸いなことに全て完歩してきました。そして今回の結果を先に言うと、今回もなんとか完歩することができました。しかも、これまでで最高の成績でゴールすることができました。22時間37分10秒でした。

2016年 第3回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間44分

2017年 第4回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 27時間06分22秒

2018年 第5回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 24時間54分51秒

2019年 第6回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間19分27秒

2020年 第7回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 コロナ禍により中止

2021年 コロナ禍で開催されず-

2022年 第8回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 エントリーしましたが、準備不足で参加できませんでした。

2023年 第9回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 25時間14分45秒

2024年 第10回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 ファイナル 完歩 22時間37分10秒

▪️完歩は別にして、今回、どうしてこれまでにないタイムでゴールできたのかと言えば、それは、練習で長い距離を歩き、同時に準備もきちんとしてきたこからです。そのこととも関係しますが、一緒に歩いてくださるバディのお相手がおられたからだと思っています。一緒に歩いてくださったのは、龍谷大学吹奏楽部OBの上道郁夫さんです。上道さんは、私が昨年度まで吹奏楽部の部長をしていた時に、知り合うことができました。私たちは同い年ということもあり、親しく交流させていただいています。この投稿では、上道さんからのアドバイスをもとに、私があらかじめ準備したことについて書いておきたいと思います。

▪️上道さんとは、44kmと55kmを歩く練習を一緒に行いました。その練習で歩きながら、いろんなお話をすることができました。とにかく長い時間歩くわけですから、いくらでも話ができるわけです。お仕事のこと、お若い頃のことについても、いろいろお聞かせいただきました。そして、もちろん「びわ100」に関しても大切なお話をすることができました。私は、あまり真剣に考えてこなかったのですが、上道さんは、ウルトラウォーキングの完歩率を高めるための、そして良いタイムでゴールするための様々な情報をお持ちでした。ウルトラウォーキングのご経験は練習時でまだ2回しかないということでしたが、すごく研究されていました。

▪️たとえば、肉刺防止のためのクリーム。お値段は少し高めですが、上道さんは「プロテクトJ1」という皮膚保護クリームを使用されていました。上道さんは、このクリームを愛用されているとのことでした。このクリームに5本指ソックスで完璧のようです(残念ながら、私は、足の小指が短く、この5本指ソックスをうまく使えませんが…)。私はこれまでワセリンを塗っていたのですが、このクリームだと乾いたらサラッとしてくるのです。ワセリンのようにいつまでもベトベトすることがありません。

▪️シューズについては、最近は水を通さないGORE-TEXのシューズが販売されているということも教えていただきました。私はといえば、それまでトレールランニング用のシューズを何年にもわたって履いていました。雨が降ると中に雨水が入ってきて、足裏が真っ白にふやけて肉刺ができてしまうのです。そのあとは、一歩一歩歩くたびに痛みを感じて、パフォーマンスがどんどん低下してしまいます。GORE-TEXのシューズだと、一定程度そのようなことを防げるのではないかと思いました。あと、大会間近になって、防水ソックスも取り寄せました。これは優れものでした。通常、100km歩く間に、何度かソックスを履き替えるのですが、私は、クリームを塗り直すだけで、最後までこのGORE-TEXのソックスだけでゴールできました。

▪️ウォーキングの際のウエアについても教えていただきました。「びわ100」への参加者をみると、腰から下は、ランニングタイツの上にランニングパンツを履くことが普通になってきました。問題は腰から上です。夏場はTシャツだけでも良いのですが、秋になると、昼間は汗をかきながらも、夜になり気温が下がると体温が奪われてしまいます。対策として上道さんからは、アウトドアメーカーの汗冷えしないTシャツがお勧めとのアドバイスをいただきました。

▪️それから、ランニングスリーブも勧めていただきました。長袖のTシャツの腕の部分だけのようものです。これと汗冷えをしないシャツとを組み合わせ本番も歩きました。ランニングスリーブは、以前何かのオマケで手に入れたものが自宅にありました。当然ですが、半袖とランニングスリーブの間に隙間が生まれます。「びわ100」の本番は、この隙間が熱と湿気を外に逃す役目を果たしてくれているように思いました。また、気温が下がった時に体温を守ってくれるようにも思いました。気温に関係なく快適でした。当日、スタート時点から雨が降り出し、結構大変な大会になりました。でも、以前から使用しているGORE-TEXのレインウエアの上下を身につけると、雨のダメージを最小にして歩くことができました。蒸れることもありませんでした。気温が下がった晩も、雨が降った昼間のウエアのままでした

▪️ただ、注意すべき点もあることをゴール後に知りました。雨で道に水が溜まり始めると、横を車が通る時に、たまに大量の水を浴びることになります。特に、トラックの場合。もし、GORE-TEXのレインウエアの「下」をはいていないと、GORE-TEXのシューズとソックスを履いていたとしても、シューズやソックスの上からは雨水が入り込んでしまいます。そのような方の話を「びわ100」関係のLINEのグループで知りました。私の場合は、GORE-TEXのレインウエア(下)、シューズ、ソックスで足を守ることができました。

▪️プロテクトJ1、GORE-TEXのシューズと防水ソックス、汗冷えしないシャツ、ランニングスリーブ、上道さんからのアドバイスを大切にして、きちんと準備しました。上道さんは、小さな小さな折り畳み式の椅子も携行されていました。地面に座り込んでしまうと、立ち上がる時に痛めた筋肉に負担がかかるため、そうならないように携行されているのです。とても軽いので、歩く際も負担にはならないとのことでした。私も購入してみたのですが、私は「びわ100」の後半ではウォーキングポールを使う予定だったので、折り畳み式の椅子の携行は諦めて、折りたたみ式のウォーキングポールを携行することにしました。それまでは、降りたためないウォーキングポールだったのですが、ポールを使用しないときは手に持って歩かねばなりません。歩きにくいのです。最初から最後までポールを使用される方は別にして、距離や身体の状況に応じてポールを使う場合は、やはり折りたたみ式の方が良いと思います。

▪️最後にもうひとつ。これまでの「びわ100」では、100kmを歩くためにできるだけ荷物を少なくしようと努力してきました。リュックもトレールランニング用の15リットルを使用していました。しかし、荷物がパンパンになり、取り出しにくいので難儀していました。今回は、同じくトレールランニング用ですが、23リットルのものに変更することにしました。ただし、スマートフォンとお金(財布から小さなケースに入れ替えました)だけはウエストポーチに、入れて携行することにしました。

▪️リュックの中身ですが、必要なものをさまざまなサイズのフリーザーバッグ(ジップロック)に入れて歩きました。履き替えるソックスとプロテクトj1、着替えのシャツとパンツ、GORE-TEXのレインウエア、ルートマップ等を入れるチャック付きファイル、持病の薬や肉刺対策のバンドエイド等を入れた小さなチャック付きポリ袋、防水の散歩用の小さなラジオ、ウォーキングポール、スポーツドリンクを入れるスクイズボトル500ml、折りたたみ式のウォーキングポール。それから、歩きながら食べる食品や飲料水。それらを23リットルであれば余裕を持って入れることができました。取り出すことも容易でした。

▪️準備編は以上です。あとは、栄養と「びわ100」の実際について記録を投稿しようと思います。

「びわ100」ファイナル完歩に感謝!!

▪️昨日の「びわ100」では、大会を運営する実行委員、そしてボランティアの皆様のお世話になりました。ありがとうございました。仲良しの上道郁夫さんと一緒にゴールすることができました。最後は、上道さんに引っ張ってもらい、一定のペースで歩き通すことができました。上道さん、ありがとうございました。加えて、知り合いの皆さんにも支えていただきました。出発地点の長浜での受付、青田朋恵さん(陶芸の森)でした。びっくりしました。ボランティアをされていたのです。受付では、励ましのメッセージとキャンディーの入った小さな袋をいただきました。ありがとうございました。

▪️中断左の写真、彦根市です。滋賀県水産試験場の前の道路に出てきて応援してくださった根本守仁さん。応援するからと、事前連絡してくれました。私たちがやってくるのをGPSのIBUKIで確認されたようです。IBUKI便利です。根本さん、いつも「びわそ100」の時には応援してくださいます。ありがとうございます。写真を撮っていただきました。

▪️中断右の写真。石山寺そばの第4チェックポイントです。迎えてくださったのは龍谷大学職員の竹之内正臣さんです。この日は、ボランティアとして瀬田川沿いを巡回されていました。竹之内さんはトレイルランニングやマラソンで活躍されているアスリートです。すごい人です。おじいさん2人の頑張りを労ってくださいました。

▪️下段左の写真。なぎさ公園までやってきてくれた中川俊典さんです。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」のご常連で、仲良しの飲み中です。IBUKIをタブレットで確認しながら、私が近づいてくるのを待っていてくださいました。ありがとうございました。

▪️下段右枚目の写真。今回の「びわ100」に出場するにあたって栄養の取り方に関して指導を受けた龍谷大学農学部の石原健吾先生が撮ってくださいました。石原さんも、やはりIBUKIで私たちを確認して、駆けつけてきてくれました。「歩いている間、食べ続けなさい」というアドバイスを大切にして歩きました。去年とは違って元気なので、喜んでくださいました。今回は、低血糖やガス欠にならずに、ゴールまで歩けました。

▪️トップ、1段目の写真。娘が勤務する企業の、娘の上司にあたる方が「びわ100」に出場されました。Nさんです。私がこのブログに書いている「びわ100」に関する投稿を読んで、私が会社の部下(後輩)の父親であることがわかったようです。出発の際にも、偶然にお出合いすることができました。Nさんは健脚・剛脚のようで、私たちよりもだいぶ早く、6時台にゴールして温泉に浸かってさあ帰ろとしている時、ちょうど私たちがゴールしそうなので、わざわざ待ってくださいました。そして、こうやって感激のシーンを撮影してくださいました。Nさん、ありがとうございました。66歳と65歳、あわせて131歳の前期高齢者のゴールです。

▪️いろんな方達のお世話になりました。「びわ100」ファイナル、これで最後かと思うと少し寂しいですね。でも6回出場させていただき、6回とも完歩できました。ありがとうございました。

「びわ100」完歩しました。

▪️大騒ぎしていた「びわ100」、完歩しました。昨日の10:00に長浜をスタートして、今日の8:37にゴールのおごと温泉観光公園に到着しました。今までで、一番良い成績でした。でも、一緒に歩いてくださった上道郁夫さんのおかげです。詳しいことは別途投稿します。

2016年 第3回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間44分

2017年 第4回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 27時間06分22秒

2018年 第5回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 24時間54分51秒

2019年 第6回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間19分27秒

2020年 第7回 びわ湖チャリティー100km大会中止

2021年 ———————-

2022年 第8回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 エントリーしましたが、準備不足で参加できませんでした。

2023年 第9回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 25時間14分45秒

2024年 第10回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 ファイナル 完歩 22時間37分10秒