自宅で仕事のあと「利やん」へ

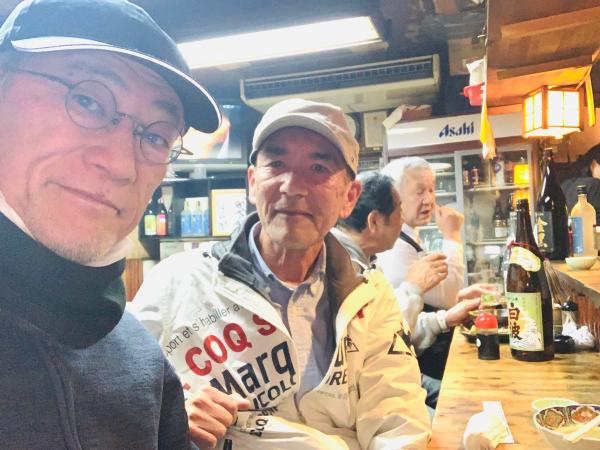

▪️昨日は夕方まで自宅でしっかり仕事をしていました。やり残している仕事もありますが、とりあえず頑張ったので、夕方から大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へでかけました。今日は社会共生実習「地域エンパワねっと」でお世話になっている雨森鼎さんと安孫子邦夫さんと、お2人との呑み会を約束していたからです。

▪️雨森さん安孫子さんとは、年に何回か「利やん」でご一緒しています。だいたい、雨森さんが声をかけてくださいます。昨晩も、いつものように、いろいろお話ができましたが、昨日は、それぞれのライフヒストリーを語り合うような感じでした。私も、それなりにライフヒストリーを語れる年齢になりました。私は67歳ですが、一昔前(平均寿命が短い頃)だと、民俗学での聞き取り調査でいう「古老」の類に突入しているのかもしれません。それはともかく、ご縁のある方達のライフヒストリーをお互いに聞き合えるような集まりがあったらいいね〜という話にもなりました。お2人は私よりも一回り以上年上、後期高齢者です。そして、人生の大先輩です。よく存じあげているお2人のお話でも、昨晩は、びっくりするようなことがたくさんありました。やはり、戦争という出来事が、大きく影響を及ぼしているように思いました。

拙ブログの「検索機能」

▪️拙ブログのタイトルの右下、アクセス数を示すカウンターのさらに下の辺りに、四角い枠があります。ここに言葉を入れて検索すると、その言葉を含む投稿がヒットするようになっています。ところが、昨年のことかと思いますが、この検索機能がうまく作動しなくなりました。最近の投稿しかヒットしないのです。拙ブログでは、2012年以降、自分の生活の出来事や記録をデジタルデータとして記録しています。言い換えれば、ライフログとして役立てています。たびたび過去の記録を検索することがあるのですが、それができなくなってしまったのです。

▪️今日は、明日の「地域再生の社会学」で話す話題のひとつとして「ビワマス」で検索したのですが、最近の3つの投稿しかヒットしません。これまでは、そこで諦めていたのですが、一番下に「再検索」というのがあって、それをクリックすると詳細の検索ができるようになっていました。いままで、よくわかっていませんでした。ここで「ビワマス」を検索してみると、過去の投稿もヒットすることがわかりました。ただし、「タイトルのみを検索」にしておかないと、うまく検索できまれん。まあ、仕方がありません。

▪️ということで、この検索を使われる方はまずいらっしゃらないと思いますが、もしも検索したいということであれば、上記のようなやり方でお願いしたいと思います。ちなみに、写真は本文とは特に関係ありません。大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、吹奏楽部の部長をしていた時に、音楽監督の若林義人先生や、副部長の皆さんと楽しんだビワマスの刺身です。琵琶湖のルビーと呼ばれています。

吹奏楽部OBOGの皆さんとの交流

▪️いまさらなんですが、先週の金曜日のことを投稿しておこうと思います。日々の出来事を記録するためのブログですので、ご容赦ください。金曜日は、3限に社会共生実習「地域エンパワねっと・大津中央」の授業がありました。2回目になります。前の週の1回目はオリエンテーションで、受講するにあたっての諸々の説明。今回は、その続きに加えて、大津の街の歴史や特徴、そしてこの実習の心構えのようなことについてお話をしました。少しずつ、ペースを上げていく予定です。今週は、大津中央学区自治連合会顧問の安孫子邦夫さんに、zoomをとおしてお話を伺う予定です。今年度の履修者の皆さんは、なかなか逞しく、今後の展開に期待しています。この日は、聞思館の4階にある「社会学部プロジェクトワークルーム」で授業をしましたが、授業後も2人が残って、これからのことについて相談をしていました。いいことだと思います。それから、4人だけで相談をして、大津の街を歩く「まち歩き」の企画も自主的に考えてくれていました。私はガイドを務めます。

▪️6時過ぎまで、研究室で仕事をして、そのあとは京都駅まで歩きました。深草キャンパスに勤務すると、結構、キャンパス内を歩いて歩数があがるのですが、先週の金曜日は少し少なめでしたので駅まで歩くとにしたのです。京都駅からは自宅に帰宅せずに大津駅へ。この日は、龍谷大学吹奏楽部のOBOGの皆さんとの交流会でした。OGのお1人、OBのお1人が、フルマラソンで自己新記録を達成したので、そのお祝いの酒席でもありました。OGの方は、もう少し、あと数秒で4時間を達成し、いわゆる「サブ・フォー」ランナーになれたのですが、本当に惜しかったです。でも素晴らしい記録だと思います。お仕事やご家庭のことで週末しか走っておられないようですが、じっくり走力を培ってこられました。スタートからゴールまでイーブンで走られました。ご立派だとおもいます。もうひとりのOBの方も、たしか4時間20数分でゴールされました。今回は、かなり頑張って練習をされたのだそうです。こちらも立派だと思います。

▪️そうそう、場所は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。OBOGの皆さんのリクエストです。今回お祝いをしたお2人は「利やん」が2回目ですが、他の方達は今回が「利やん」デビューでした。で、「利やん」デビューしたOBの方は、上道郁夫さんです。上道さんには、昨年の「びわ湖チャリティー100km歩行大会(「びわ100」)を一緒に歩いていただきました。また、本番前には、琵琶湖の南湖1周44kmと、南湖1周プラス瀬田川・南郷洗堰折り返しの55kmの練習も一緒に歩いていただきました。おかげさまで、昨年の歩行記録は自己新記録になりました。上道さんは、今年度から新しい大会になる「BIWA100 ENDURACE WALK」にもご一緒していただけるとのこと、ありがたいことです。もう吹奏楽部の部長を務めているわけではありませんが、いまもこうやってOBOGの皆さんと交流させていただくことができて、とても幸せだと思っています。

▪️過去の「びわ100」関係の投稿です。

日韓交流と引っ越し作業

▪️韓国にある建国大学の金才賢先生とそのお仲間が来日されました。滋賀県の一般社団法人kikitoを訪問され、精力的にフィールドワークに取り組まれています。金先生は、kikitoの取り組みを高く評価されています。ということもあって、今回で3回目の訪問になります。晩は、金先生のご要望で、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」へ。私たちのテーブルの横では、ご常連のなかちゃん(中川俊典さん)を囲んでの誕生日会が開かれていました。そこには、早期退職された原田 達先生もおられました。途中から日韓がごちゃごちゃんになってきて、少々飲みすぎました。

▪️なのですが、今日は、午前中から研究室の引越し作業に取り組みました。今日は、引越しの専門業者さんがやってこられて、書架の書籍を全部箱詰めしてくださいました。でも、箱詰めしてくださるのは、書架だけ。書架が足らないので、ラック等を持ちこんで書籍を配架していたので、それらの書籍やキャビネットの中の資料等は、全部自分で梱包しなければなりません。でも、明日には、なんとかなりそうです。2004年から、この研究室のお世話になってきました。でも、今月でお別れです。なんだか、ちょっと寂しい気持ちもしています。

▪️なのですが、今日は、午前中から研究室の引越し作業に取り組みました。今日は、引越しの専門業者さんがやってこられて、書架の書籍を全部箱詰めしてくださいました。でも、箱詰めしてくださるのは、書架だけ。書架が足らないので、ラック等を持ちこんで書籍を配架していたので、それらの書籍やキャビネットの中の資料等は、全部自分で梱包しなければなりません。でも、明日には、なんとかなりそうです。2004年から、この研究室のお世話になってきました。でも、今月でお別れです。なんだか、ちょっと寂しい気持ちもしています。

▪️京都の深草キャンパスに移ったら、荷解きをしなければなりません。2年後の定年退職を念頭に、荷解きと断捨離等を同時に進めなければなりません。すでに一定程度断捨離は行ったのですが、さらに徹底します。頑張ります。ええと、書架への配架は業者さんがやってくださいますが、その他は、自分でやらなくちゃ…なのです。

「利やん」で原田先生に!!

▪️勤務している社会学部が、滋賀県大津市の瀬田キャンパスから、京都市伏見区の深草キャンパスに移転します。ということで、引越しの作業が大変なんです。仕事をしながら、引越しの作業をしています。今週の金曜日まで、研究室に溜まった様々なものを廃棄できます。というわけで、昨日で3日目か4日目ですかね、断捨離しています。研究室のある同じフロアの、空室の研究室に運び込むことになっています。かなり頑張りました。学会誌もほとんど廃棄しました。もうこれらか読むことはないだろうと思う書籍も、相当の冊数、廃棄しました。その他、諸々廃棄しました。今日は、学外の仕事と調査があるので、引越しの作業はできませんが、明日は、最後の踏ん張りで頑張ります。あとちょっと。

▪️かなり疲れたので、帰りは大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄りました。お店に入ると、なんと原田達先生がおられました。来月開催される「びわ湖マラソン」に出場するため、「利やん」のユニフォームをお店に借りにこられていたところでした。以前、お店でチームを作って、「びわ湖マラソン」の前の「レイクサイドマラソン」に、原田先生も含めてたくさんの仲間と一緒に走っていたのです。その多くは龍大の職員さんでした。その時、お店がユニフォームを用意してくださったのですが、そのユニフォームを借りにこられたのです。原田先生は、亡くなったお店のマスターのことを偲びながら走られるのだと思います。3月9日の「びわ湖マラソン」を走らられた後、ご連絡をいただき、「利やん」で一緒に直会をすることになっています。原田先生、よろしくお願いいたします。

▪️ 原田先生の向こうに写っているのは、仲良しのご常連です。写真には写っていませんが、テーブルでは大津市役所の親しい職員さんたちが呑んでおられました。また、これまた親しい市民団体に皆さんも来店されました。もちろん、ご常連、職員の皆さん、そして市民団体の皆んさんともお話をさせていただきました。「利やん」では、しばしばこういうことになります。本当に、ありがたいことだと思います。

魚見さん(革靴をはいた猫)と「利やん」

▪️昨晩は、「革靴をはいた猫」代表取締役の魚見航大さんと、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお話をお聞かせいただきました。魚見さんに実際にお会いするのは、これが2回目になります。前回お会いした時も、「利やん」でした。前回、この「利やん」を気に入られたようで、今度は魚見さんの方から、「利やん」で呑みましょうとお誘いいただきまた。魚見さんは、障がい者と健常者が一緒に働く靴磨き靴修理の株式会社「革靴をはいた猫」を起業されました。各地にある障がい者就労支援の事業所ではなく、株式会社として起業されたのです。

▪️このあたりのことは、魚見さんにお会いする前から、龍谷大学の広報や、ネットの記事を通して知っていました。龍大の政策学部からはたくさんの皆さんが起業されています。魚見さんもそのような方達のお1人です。自分は何がしたいのかよくわからない、ある意味で、よくいる普通の若者だった魚見さんが、人生の「転轍手」となる女性との出会いがあり、その女性の強い勧めで靴磨きの修行を行い、そして「革靴をはいた猫」を起業された…とってもドラマチックです。困難を抱えた方達に対する魚見さんの眼差しは、とってもフラットです。一緒に働く仲間なんですね。前回お会いした時は、長年一緒に働いてきた方が、別の企業に立ち上げられた新たな部門に雇用されたというお話も聞かせていただきました。素晴らしいです。今回は、滋賀県内で行政と連携して新しい事業を立ち上げるようで、そのお話を少し聞かせていただきました。こちらも素晴らしいです。魚見さんの事業は、様々な企業からも注目されているようです。まだ30歳過ぎの青年です。仕事が楽しくて仕方がないようですね。頑張ってください。

▪️「自分は何をしたいのかよくわからない」、そのような今時の普通の大学生だった魚見さんは、人生の「転轍手」となった女性と出会ったと書きました。その方は、「樹林」のおばちゃんです。。こちらの記事もすごく参考になりました。

3回目の新年会

▪️昨晩は、3回目の新年会でした。場所は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。お相手してくださったのは、雨森 鼎さんと安孫子邦夫さんです。お2人には、社会学部で長年取り組んできた地域連携型の教育プログラム「大津エンパワねっと」や、その「大津エンパワねっと」の発展系である「社会共生実習」のひとつ「地域エンパワねっと・大津中央」で、大変お世話になってきました。履修した学生さんたちを丁寧にご指導くださいました。ということもあり、お2人とは時々、酒席をご一緒させていただいています。

▪️雨森さんも安孫子さんも後期高齢者、前期高齢者の私からすると人生の大先輩です。前期後期の違いはありますが、そのような高齢者同士の酒席での話題というと、かなりの確率で健康のことになってしまいます。昨晩は、歩くスピードが以前と比較して遅くなっている…ということが話題になりました。100kmウォーキングの大会に出場したりしていますが、自宅近くの坂道で、高校生に追い抜かされることがあります。普通に歩いているつもりなのですが、女子高生にも追い抜かされることもあります。以前は、私が追い抜いていく側だったのですが…。

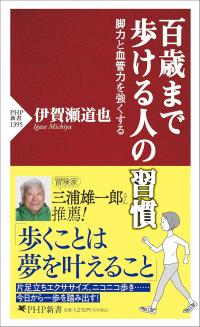

▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…

▪️そのような昨晩の話題が記憶に残っていたものですから、このようなネットの記事が目に止まりました。「人生100年時代でも、健康寿命は非常に短い。延ばすためには、脚力と血管力の両方が必要。歩行速度の低下が、動脈硬化の増加に」という記事です。医師が執筆した新書『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)の内容を要約した記事のようです。ですから、本当は、元々の新書の方を確認しないといけないのでしょうが、記事によれば…

・健康寿命は、「食事を自分でとれる」「トイレが自分で使える」「お風呂に自分で入れる」など、日常生活ができる期間と言い換えることができる。

・歩かないと、年をとると歩けないことに直結する。

・普段から脚力を鍛えて、生活のなかでつまずいたり転倒したりすることを防ぐことが大切。

・そのような脚力と血管力(=血管年齢:おもに血管の柔軟性や弾力性を示す指標)は深く関係している。

・血管年齢が高い場合には、脚力が弱い=太ももの筋面積が小さい。

・歩行速度の低下が、とくに下肢の動脈硬化の増加と関連している。

▪️なるほどと思う記事でした。このネットの記事の内容は、この新書の序章を要約したもののようですね。amazonで少し目次を眺めてみましたが、おもしろそうです。役にも立ちそうです。ということ『百歳まで歩ける人の習慣 脚力と血管力を強くする 』(PHP新書)を読んでみようと思います。以下は、amazonでのこの新書の紹介です。

「人生100年時代」には、介護が不要な状態を保つ「健康寿命」を延ばすことが人生を楽しむ鍵になる。それには自分でしっかり歩けることが肝要だ。

抗加齢医学研究に長年携わってきた著者は、歩くための力には「脚力」と「血管力」があるという。本書は、百歳まで歩ける人になるために、脚力と血管力を鍛えるエクササイズや、ウォーキング事例を紹介する。

脚力を鍛えるためには、「かかと上げ下げエクササイズ」「片足立ちエクササイズ」「ゆるジャンプ」「座ろうかなスクワット」などがおすすめ。

血管力については、ヒハツ、シナモン、ルイボス茶などを摂って毛細血管を強くすること、ニンニク、ナッツなどを摂ったり、ウォーキングや軽いサイクリング、エアロビクスなどの有酸素運動をしたりして大血管を強くすること、などを推奨している。

ウォーキングについては、著者が考案した「ニコニコ歩き」のほか、「インターバル速歩」「パワーウォーキング」「俳句ウォーキング」などを解説している。

日々の心がけ一つで、いつまでも歩ける人になれる。

学生時代の部活の同窓会

▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。

▪️今晩は、学生時代に所属していた関西学院交響楽団の、私の前後の学年の方達のうち、滋賀県に居住されていか勤務されている方達が集まりました。というわけで、「関西学院交響楽団OB・OG会滋賀支部」(勝手に立ち上げましたが…)の「総会」です。今回は、卒業後、ずっとお会いしていなかった方も参加してくださいました。ということは、40年ぶりの再会ですかね。

▪️今日は、OB・OG会ですから当然なのですが、昔話に花を咲かせました。びっくりしたのは、参加された方の恋愛話でした。当時、オーケストラの活動を一緒にしていたのですが、ぜんぜーんそいうことを知らなかったからです。いろいろありますね。今日参加された皆さん、全員、還暦越えの皆さんです。一番下の方が、61歳。また、この飲み会を持ちたいと思っています。右の白黒写真は、今は還暦を超えた面々が現役の学生だった時のものです。前列、左から3人目は、私です。4回生の時は、コンサートマスターを務めていたので、偉そうに真ん中に座っています。私の右側は、学生指揮者です。4回生の後ろで交響楽団の団旗を持っている後輩も、昨日の宴会に参加されました。

▪️学生時代のつながり、この年になると大変ありがたいなと思います。まあ、ありがたいと思えること自体が幸せなことなのだと思います。そうそう、写真は、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。たまには別の店にしようかなと思いましたが、結局、「利やん」になりました。

おうみ会

▪️昨日は大学に行く日でした。朝、「血糖値をあげない弁当を」作って、月1回のクリニックへ。昨日も医師と看護師さんにきちんと血糖値をコントロールしていることを褒めてもらいました。この歳になって褒めてもらえることって、滅多にありません。この月1回の診療ぐらいかな。HbA1cは5.3、血糖値、中性脂肪、肝機能全て問題なしでした。安心しました。ちなみに「血糖値を上げない弁当」っこんな感じです。小さな2段重ねの弁当箱。ひとつはブロッコリー、プチトマト、小松菜のお浸し、シメジの炒め物。もうひとつは、炒り卵(卵1個)、冷凍食品の弁当用のソース豚カツとハンバーグ。小さいやつです。それから、玄米。玄米は、茶碗で言えば1/3程度です。これでも不満に思わないようになりました。

▪️来年度、勤務している社会学部は瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転します。問題は引っ越しです。昨日は、オンラインですが、引越しの説明会がありました。担当部署の方、それから実際引越しを行う業者さんが資料に基づき丁寧に説明してくださいました。書籍の類は、業者さんが全て梱包してくれるし、引越し作業にあたって事前にヒアリングがあることもわかり少し安心しました。しかし、2004年から20年にわたって使用してきた研究室には、書籍以外にもたくさんのものが溜まっています。いらない書類は廃棄するとして、大量の資料があります。これは、ファイルに綴じてあるのですが、これを梱包しなくてはいけません。あと、自宅に持って帰らないといけないものも多数あります。さらに、廃棄、売却等で書籍もできれば少し減らしておきたいと思います。ざっと研究室を見回してみましたが、これからの作業に少し心が萎えてしまいました。

▪️説明会の後は、大学院社会学研究科の研究科長選挙。今年度は特別研究員ですが、学長選挙も含めて選挙はきちんと投票しました。そして、そのあとは社会学部の懇親会「おうみ会」の忘年会でした。場所は、琵琶湖プリンスホテルの最上階38階の「トップオブオオツ バンケットルーム」です。もうすでに真っ暗でしたが、美しい月が昇ってきました。たた、できれば昼間、ここから琵琶湖を眺めみたかったですね。今年度は同僚の皆さんにリアルにはほとんど会うことがなかったのですが、昨日は久しぶりに食事をしながらおしゃべりを楽しむことができました。

▪️「おうみ会」の後は、大津駅前まで同僚の津島昌弘さんと一緒に移動し、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で2人だけ二次会を持ちました。30分くらいかな。私の方がずっと年上なのですが、還暦を超えたという点では一緒です。年齢が年齢だけに、健康管理の話になってしまいます。写真、シャッターのタイミングが悪く、とんでもない柄の悪い目つきになっているので「自主規制」しました。