最寄駅のツバメ

▪️自宅近くのJRの駅で撮りました。ツバメが育っています。ツバメの巣を壊さずに、駅員さんも雛達の巣立ちを応援しているのかな。そう思いたいです。でも、このブログの過去の投稿を読んでみると、「鳥獣保護管理法」という法律が存在して、卵や雛がいる巣を破壊すると、罰せられるのです。もし、よろしければ、以下の【関連投稿】をお読みください。

【関連投稿】「ツバメとの共存」

Pep Up

龍谷大学に勤務しているので、「日本私立学校振興・共済事業 共済事業本部 福祉部保健課 健康管理係」(長い…)からハガキが届きました。「健康情報提供提供サービス『Pep Up』登録のご案内」です。「職場での定期健康診断のデータを、スマホやパソコンでも見ることができますよ」、「普段からご自身の健康に関心を持ってくださいね」という意図のようです。

龍谷大学に勤務しているので、「日本私立学校振興・共済事業 共済事業本部 福祉部保健課 健康管理係」(長い…)からハガキが届きました。「健康情報提供提供サービス『Pep Up』登録のご案内」です。「職場での定期健康診断のデータを、スマホやパソコンでも見ることができますよ」、「普段からご自身の健康に関心を持ってくださいね」という意図のようです。

▪️ポイントを貯める仕組みになっているようで、健康に関する記事を読んだらポイントを差し上げますよとか、ウォーキングのアプリと連動させれば歩行がポイントになりますよとか(やり方がよくわかりませんが…)、そんな感じで自主的に健康管理できるように背中を押してくれるわけです。驚いたのは、健康を維持していると、来年はこれだけ医療費が少なくなります、同年齢に比べてどうだこうだ…ということを示す機能です。このあたりが、本音なのかもしれませんね。もうひとつ。健康年齢というのを、定期健康診断のデータから計算して提示していることも少し驚きました。これって、医療費節減のためのものなんだろうな。

▪️私の健康年齢は「58.3歳。同性・同年齢の中ではこのぐらいの位置ですよ」と教えてくれるのです。まあ、そう言われると嬉しいわけですが、これって病気のおかげだと思うんですよね。食事を摂生して体重10kg落として、結果として諸々の数値が大幅に改善したのですから。「一病息災」とはこういうことを言うのでしょうね。もし、病気にならずに昔の通りだと、健康診断の数値は黄色信号だらけですから、健康年齢も実際よりも高くなっていたと思います。

「滋賀グリーン活動ネットワーク」の「第14回定時会員総会」

▪️今日は、一般社団法人「滋賀グリーン活動ネットワーク」の「第14回定時会員総会」が草津市の「キラリエ草津 市民総合交流センター」で開催されました。総会の後は、総合地球環境学研究所 研究部/京都大学大学院 アジア・アフリカ地域研究研究科 教授 大山 修一さんの基調講演「サー キュラーエコノミーで 『未来よし』な社会をつくる」、そして4つのグループに分かれて情報交換会が開催されました。

▪️私が参加したグループは、「MLGs」(マザーレイクゴールズ)をテーマに情報交換を行いました。今日は、特定非営利活動法人「琵琶故知新」の理事長として参加しているのですが、私たちの法人で準備している「デジタルマップ」のお話をさせていただきました。滋賀県で展開されているデジタル通貨「びわこ」と、「MLGs」とをつなぐ試みです。特に、「MLGs」の「Goal 11|びわ湖を楽しみ 愛する人を増やそう」と「Goal 13|つながりあって目標を達成しよう」を大切にする試みだと思います。

▪️今日は、ちょっと紹介させていただいただけですが、それでも何人もの方達が関心を持ってくださいました。企業の経営者、企業にお勤めの方が多い中で、自分たちは浮いてしまわないのかなと少し心配していましたが、交流会ではいろいろお話をさせていただくことができました。ありがとうございました。

朽木の「タネカラプロジェクト」

▪️「タネカラプロジェクト」という取り組みがあります。1人の女性が代表となって取り組まれています。「自生種の種子採集と地域性苗木の育苗、そして山への植樹を」多くの皆さんの「参加」のもとで進めておられます。詳しくは、「タネカラプロジェクト」の公式サイトをご覧いただきたいと思います。

▪️このような活動も、私は「世界農業遺産」の大切な要素だと思っています。もっともっと評価されるべきだと思っています。だって、世界農業遺産に認定されたのは、「森・里・湖に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」ですから。

深草キャンパス 施設整備計画概要

▪️来年の4月、現在勤務している社会学部は、瀬田キャンパスから深草キャンパスに移転します。私たち社会学部が中心となって利用する新しい校舎も含めて、深草キャンパスでは施設整備が進んでいます。YouTubeで完成予想動画が配信されています。

▪️龍谷大学には3つのキャンバスがありますが、それぞれのキャンパスに「キャンパス創造コンセプト」があり、そのコンセプトに基づいてキャンパスの整備を進めています。詳しくは、「龍谷大学キャンパス特設サイト」をご覧ください。社会学部が移転する深草キャンパスについては、以下のように説明されています。

深草キャンパスの創造コンセプトは「深草を森にする」。社会学部の移転により社会科学系の学部を総結し、多様性を象徴する森のキャンパスを創設します。施設整備では、キャンパスの各所に深草の森を体現する豊かな緑地や、ベンチ、パーゴラを設置します。ポストコロナを見据えたこの未来のキャンパスは、学生や教職員はもとより地域の方なども集い、多様な交流の中心となる社会科学の集積拠点を目指します。

▪️深草キャンパス内部は、ゾーニングが行われ、これまで道路で隔てられていましたが、歩道橋で繋ぐことで一体化される予定です。これは大きなことですね。学生や教職員の移動の安全確保の問題もあるのでしょうが、全体が一体化するというのは良いことだと思います。工事は、来年の2月まで続き、3月に竣工、新年度4月から供用開始になります。基礎の工事にかなり時間を費やしておられる印象があります(あくまで個人的な印象)、建物も少しずつできつつあるようです。

4つの新棟と1つの既存施設を改修します。講義室は、約5,000席、食事スペースは約900席を新設し、課外活動スペースは、従来の延べ床面積と比較して約2.3 倍になります。

北・南・西にエリア分けし、教育・研究・社会貢献及び大学運営をより効果的に推進するため各機能のゾーニングを行います。これまで一般道路で隔てられていた南エリアと北エリアを上空通路(歩道橋)で接続してシームレスに一体化することで、南北一体となった教育・研究エリアの実現を目指します。

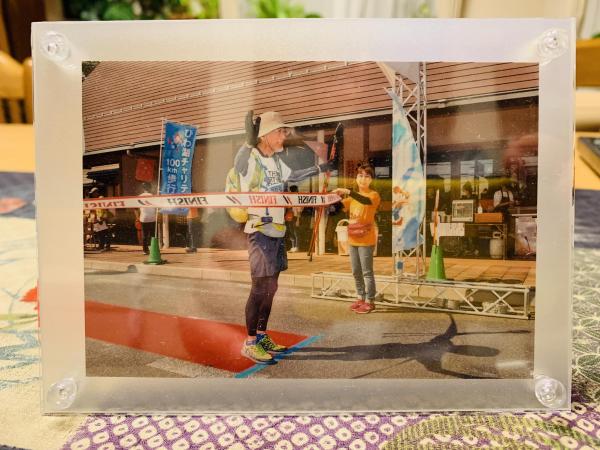

今年も100kmを歩きます。

▪️今年度も、「びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会」=「びわ100」にエントリーしました。6回目の挑戦になります。

▪️過去の記録は以下の通り。

2016年 第3回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間44分

2017年 第4回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 27時間06分22秒

2018年 第5回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 24時間54分51秒

2019年 第6回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 23時間19分27秒

2020年 第7回 びわ湖チャリティー100km大会中止

2021年 ———————-コロナ禍で、中止以前に行われる予定がなかったようです。

2022年 第8回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 エントリーしましたが、準備不足で参加できませんでした。

2023年 第9回 びわ湖チャリティー100kmウォーキング大会 完歩 25時間14分45秒[

▪️練習はこれからです。いつも、なんちゃっての練習しかできていないのですが…。「練習で50km歩ければ、残りはなんとかなる」と思っていますが、それは科学的根拠のあまりない過去の単なる経験に基づいた信念にしかすぎません。しかも、どんどん歳はとっていますので、どうなるでしょうね。今回で「びわ100」は最後ですので、なんとか完歩したいと思います。去年は雨が降りました。過去に何度か雨の中でのウルトラウォーキングになりました。雨の中のウルトラウォーキングは辛いです。でも、ボランティアの皆さんに支えられて、なんとか完歩することができました。今回もがんばります。

【関連投稿】

「第3回びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第4回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第5回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第6回「びわ湖チャリティー100km歩行大会」

第9回「びわ100」5回目の完歩を振り返る(2023年びわ100 その3)

龍谷大学吹奏楽部「サマーコンサート2024」

こんにちは!

サマーコンサート2024のチラシが完成いたしました🦁

今年は、ゲストにトランペット奏者のLuis Valle(ルイス・バジェ)さんをお迎えし、豪華な3部構成でお届けします🎺

そして…

本日からチケットぴあにてチケット販売も開始しております🎫皆様のお越しを心よりお待ちしております! pic.twitter.com/3YvYzc9jMc

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) April 18, 2024

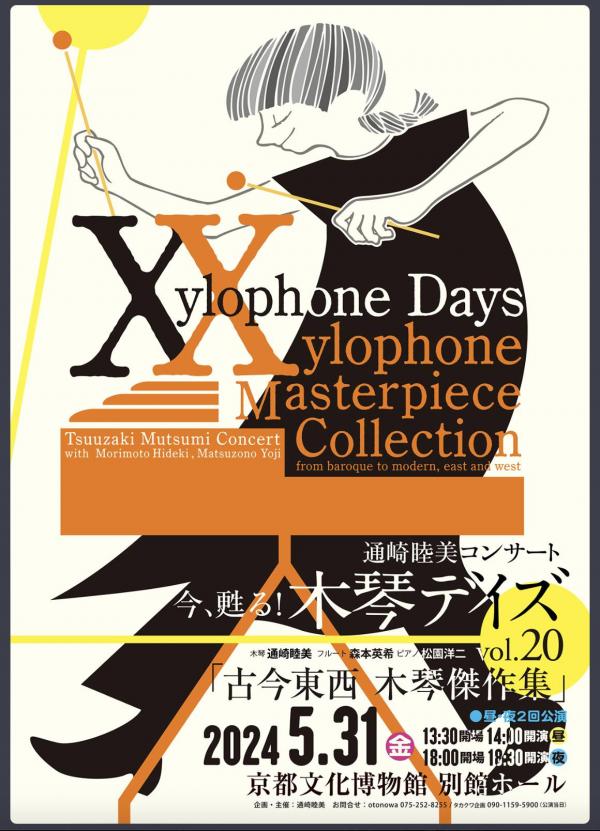

通崎睦美コンサート「今、甦る!木琴デイズ」 20回記念

▪️若い頃、学生オーケストラでバイオリンを弾いていたこともあり、弦楽器やオーケストラのコンサートにたまに出かけるのですが、今回は、木琴のコンサートです。龍谷大学吹奏楽部をご指導いただいている先生のご紹介で、こちらのコンサートに伺うことにしました。「古今東西木琴傑作集」というタイルが付けられています。楽しみです。

【追記1】▪️京都文化博物館別館ホールで開催されたコンサートを楽しんできました。以下の曲が演奏されました。マリンバの演奏は聞いたことはありますが、木琴=シロフォンの演奏は聞いたことがありませんでした。マリンバとは異なり硬質な音がするわけですが、新鮮な気持ちで楽しむことができました。様々なジャンルの曲が演奏されましたが、木琴という楽器は、とても幅広い表現力を持っていることに気がつきました。もちろん、通崎さんが木琴からそれらの音を引き出しておられるのですから、通崎さんの演奏技術や音楽性が素晴らしいことは言うまでもありません。

木琴:通崎睦美

フルート:森本英希

ピアノ:松園洋二<木琴+ピアノ>

チャールダシュ(V.モンティ)

金春マーチ(奥山貞吉/松園洋二編)

アリオーソ(J.S.バッハ)

愛の悲しみ(F.クライスラー)

平城山(平井康三郎)

木琴協奏曲(紙恭輔/西邑由記子・松園洋二 ピアノ・パート編)<フルート/ピッコロ+木琴>

ソートゥーズ(J.C.ノード)

音楽時計のための小品(ハイドン)

フルート・ソナタ ロ短調 367bより(ヘンデル)<木琴独奏>

木霊 〜Kodama for xylophone solo(鷹羽弘晃)<フルート独奏>

シリンクス(C.ドビュッシー)<木琴+ピアノ>

ラ・クンパルシータ(G.M.ロドリゲス/野田雅巳編)

煙が目に染みる(J.D.カーン/松園洋二編)

月光値千金(L.シェイ/松園洋二編)

夜来香幻想曲(服部良一/松園洋二編)

ルーマニア狂詩曲 第1番(G.エネスク/平岡養一版、松園洋二編)ディーガン・アーティスト・スペシャル・ザイロフォン No.266

(1935年アメリカ製。1962年4oct.のNo.264に7つの鍵盤を加えNo.266型に改造)

ディーガン・スーパー・ライト・ウエイト・ザイロフォン No.834

(1920年代、アメリカ製)

【追記2】▪️龍谷大学吹奏楽部をご指導いただいている早坂雅子先生からも教えていただきましたが、早坂先生がお若い頃、通崎さんをご指導されたことがあるそうです。「最初に教えた一番弟子ですが、一番活躍している出世頭」なのだそうです。通崎さんは、もともとマリンバ奏者だったようですが、今では木琴にシフトされているようですね。wikipediaにはこのような説明があります。

デビュー以来、セルフプロデュースのもとマリンバ演奏のコンサートを続けてきたが、2005年2月、東京フィルハーモニー交響楽団定期演奏会(井上道義指揮)にて、1944年に木琴奏者の平岡養一が初演した「木琴協奏曲」(紙恭輔作曲)を平岡本人の木琴で演奏。それがきっかけで、その木琴と500曲以上もの楽譜やマレットを遺族から譲り受けることとなり、以降、木琴奏者としても活動を本格化させている。

▪️通崎さんは、戦前・戦後にかけて日本とアメリカで活躍した木琴演奏の巨匠、平岡養一さんの評伝も書いておられます。『木琴デイズ 平岡養一「天衣無縫の音楽人生」』です。第36回サントリー学芸賞(社会・風俗部門)を受賞された作品です。Amazoにこの評伝の紹介が行われています。

1907年(明治40年)生まれの平岡養一は独学で木琴を学び、慶應義塾大学卒業後わずか22歳で「木琴王国」のアメリカへ渡る。NBCの専属となり、まだテレビのない時代、毎朝15分のラジオレギュラー番組をもつようになる。やがて、「全米の少年少女はヒラオカの木琴で目を覚ます」と言われるほどの人気を得て、日米開戦の朝まで10年9ヵ月もの間、放送を続けた。ラガーディア・ニューヨーク市長、ニューヨーク・フィルの友人たちに引き留められるが、日米交換船で帰国。戦中は、音楽挺身隊の一員として日本全国をめぐり、多くの人の心を慰めた。戦後も『紅白音楽試合』(NHK『紅白歌合戦』の前身)に出場するなど、クラッシックだけでなく、ポップスなど幅広いレパートリーを演奏した。そして、その踊るような独特なスタイルで日本人の心を捉え、国民的音楽家となっていく。

マリンバ奏者の著者は、「この木琴でしか弾けない」という曲の演奏依頼を受け、一世を風靡した木琴奏者・平岡養一の愛器と出会う。1935年製木琴の音色に魅せられた著者は、演奏会を縁に遺族と交流を始め、その木琴とバチ一式を譲り受けた。10歳の時、平岡と共演した経験をもつことから、平岡という人物に興味を抱くようになり、戦前に録音されたSP盤を含む音源や資料を集め、平岡養一の人生を描いていくこと考える。そのなかで、一時は日本の老若男女の心に響いた木琴が、自らが演奏するマリンバの「日本上陸」により、その時代を終焉させられたことも知る。

音楽家ならではの視線から書く、日米両国で大活躍した痛快な「音楽家の物語」。

▪️下線は私が引いたものです。マリンバの普及によりその時代を終焉させられた…。とっても気になりますね。ちなみに、通崎さんは10歳の時に平岡養一さんと共演をされているそうです。そういう平岡さんとご縁もお持ちなのですね。この平岡養一さんの評伝を読んでみようと思います。通崎さんは、音楽家なのですが、文筆家であり、アンティーク着物の収集家としても知られている方のようです。昨日のコンサートには、長年のファンの皆様が多数お越しになっているような気がしました。

▪️以下の動画をご覧いただくと、通崎睦美さんと平岡養一さんとの関係がよく理解できます。

月1回の検診

▪️昨日は月1回のクリニック受診の日でした。糖尿病がきちんとコントロールできているかを確認するために、毎月1回クリニックで血液検査をしていただくのですが、今月の検査結果も問題ありませんでした。全ての検査数値が正常の域内でした。この1ヶ月も、その前の1ヶ月も、糖質の摂取に関してはかなり意識してきました。糖質(ご飯、麺、パン等)を摂らなくても、食に関してそれなりの満足を得られる自分なりのやり方がわかってきたように思います。おそらく、今は身体が必要とするエネルギーを糖質ではなく脂質から得ているのだと思います。昨日は、その点に関して医師に尋ねましたが、私と同じ見解でした。

▪️過去のデータも振り返ってみました。ちょっと気になったのは中性脂肪でした。基準値内なのですが、それでもいつもやや高めなのです。ところが、この中性脂肪がぐんと下がった時がありました。それは、昨年の10月。クリニックでの受診の数日前に、「びわ湖チャリティー100km歩行大会」=「びわ100」を歩いていました。数値は「76」でした。その前は、基準値をかなり超えていたのですが…。なるほど、運動が効いていたのですね。この時は、特別に長い距離を歩いているわけですし。思うに、「もっと普段から運動をしなさい…」ということなのでしょう。

▪️そろそろ、今年の秋の「びわ100」の練習を始めなければなりません。そのうちに、fbの投稿も、ウォーキング関連の投稿が増えてくると思います。すみません。多くの皆さんにとってはどうでも良い話しなんですが…。でも、私の場合、fbはライフログ(日記、人生の記録)なものですから。日々の出来事を記録することになるのです。今年の秋も、この写真のように、無事に「びわ100」を完歩したいです。これまで、どれだけコンディションが悪くても完歩しているので、練習さえきちんとすれば、なんとかなると思っています。

5月末の庭の様子

▪️先日投稿したホタルブクロですが、たくさん花を咲かせてくれています。この株以外はまだ蕾ですが、そのうちに花を咲かせてくれるでしょう。黄色は、ヒペリカム。庭の法面に植えてあります。秋になると、葉が枯れ始めるので、全部手で刈り取ります。春になると新しい美しい葉を伸ばし始めます。そして花を咲かせます。今の家に転居した頃は、世話の仕方がわからず、昨年の古い葉が混じってあまり美しくありませんでした。経験を積んで、今はバッチリです。ピンクはキョウカノコ。小さなピンクのゴマ粒のような小さな蕾が開花し始めました。写真は、蕾と花の両方が写っています。可愛らしい。

▪️最後は、ガクアジサイ。たくさん花をつけてくれていますが、剪定が上手くできていないので、背丈が高くなり脚立に登るか2階からでないと、花を鑑賞することが難しくなってしまいました。大きくなりすぎたガクアジサイの剪定について調べてみました。いったん、強剪定をしなければならないようですね。今は2mぐらいの大きさになってしまいましたが、30cmほどに剪定することになりそうです。剪定のやり方をもう少し勉強して、自分でやってみようと思います。とても小さい庭なんですが、やるべきことはいろいろあります、テンコ盛りです。幸せなことですね。

▪️悲しいことも起きます。大切に育てていたユリなんですが、害虫にやられてしまいました。何か鳥の糞のようなものがたくさんついているなと思ったら、害虫でした。ユリクビナガハムシという害虫です。ユリの蕾や葉を食べて、幼虫は自分の糞を纏って鳥の糞のようにカモフラージュして自分の身を守っているんですね。幸いにも、いくつかのユリは被害を免れているので、きちんと咲いてくれるように注意しておこうと思います。