2024年夏の「おうみ会」

▪️昨日の夕方、自宅近くの歯科院に行きました。3ヶ月ごとに歯のチェックをしていただいているのです。昨日も、歯科衛生士さんが丁寧に歯のチェックとクリーニングをしてくださいました。いろいろご指導いただいたこともあり、評価していただけるような歯磨きができるようになりました。通常の歯ブラシ、細い歯ブラシ、歯間ブラシ、デンタルフロス、この4つを使いながら歯をメンテナンスをしています。自宅にいるときは、毎食後、歯を磨く習慣がつきました。今までは、朝と晩だけだったんですが、昼食後も磨くようになりました。歯の健康を維持することは、身体全体の健康を維持するためにも、健康寿命を維持するためにも、非常に大切なことだと思っています。「8020(ハチマルニイマル)運動」をご存知でしょうか。「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という運動のことです。今のところ、全部自分の歯です。歯のメンテナンスを続けて、このまま残りの人生をできるだけ健康に過ごせたらと思います。

▪️歯科院の予約は16時からでしたが、15時頃から激しい雨が降ってきました。朝は晴れていたように思うのですが、急に天候が変わりました。地球温暖化、気候変動、そして最近の酷暑…大変な状況になっていることを実感していますが、ローカルな場所でもゲリラ豪雨が発生したりします。豪雨だけでなく、雷、雹、竜巻…。昨日は、激しい雨程度で済んだのですが、困ったことがありました。歯科院までは良いのですが、そのあた京都で開催される学部教授会の懇親会「おうみ会」に普通の靴で行けるのかということです。電車は動いていますが、雨の中、歩いていく時に靴はどうなってしまうのだろう、ゴム長靴を履いて行こうか…そのことで迷ってしまいました。幸いにも、雨が少し小ぶりになってきたので、ゴム長靴ではなく、革靴のブーツっぽくみえるけど実は雨靴という靴で、なんとか家を出ることができました。こういう便利な靴があるのです。でも、あの大雨のままだとスボンの裾はびしょびしょになっていたと思います。まあ、どうでも良いことを書いていますね。すみません。

▪️歯科院の後は、京都に移動して、少し買い物をした後、徒歩で「おうみ会」の会場となった「フォーシーズンホテル京都」に徒歩で向かいました。このホテル、国立京都博物館のもう少し東側にあります。ずいぶん高級そうなホテルでした。実際、驚くような宿泊料のようです。いつもビジネスホテルに宿泊している私には縁遠いホテルです。とはいえ、ひさしぶりに、同僚の教員の皆さんと同じテーブルで「バカ話し」ができて楽しかったです。こういう「バカ話し」、教員間の信頼関係を維持するためにもとても大切なことだと思うのですが、コロナ禍以降は、なかなか実現しませんでした。昨年からやっと、この「おうみ会」についてはできるようになりました。以前は、教授会の後に、あらかじめ約束をしたわけではないけれど、「ちょっと、呑みにいきましょうか」みたいなことが度々あったのですが、今は、私個人に限ればそういうことは無くなってしまいました。残念です。

350,000アクセスに感謝

▪️アクセスカウンターが「350,000」を超えました。皆様、ありがとうございます。アクセスカウンターが「340,000」を超えたのは今年の5月27日です。「340,000」から「350,000」までは56日かかっています。「330,000」から「340,000」までは「57日」、「320,000」から「330,000」までは「60日」だったので、このブログを開始してから、ここ最近が一番アクセス数が多かったのかなと思います。アクセス数が10,000増えるたびに書いていますが、たまに社会学っぽいことも書いてはいても、基本は身辺雑記でしかありません。ライフログですね。facebookへの投稿とほぼ同じ内容です。ただ、一人の大学教員の日々の出来事や気がついたことを書いているだけです。それにも関わらず、ご覧いただけることをありがたいと思っています。心より感謝いたします。

瀬田キャンパスのウッドデッキと栗本慶一さんのこと

▪️今年度は特別研究員です。当初は、ちょくちょく研究室に行く予定にしていたのですが、これだけ暑いと、ちょっと気持ちが挫けてしまいます。でも今日は用事があり、瀬田キャンパスに向かいました。

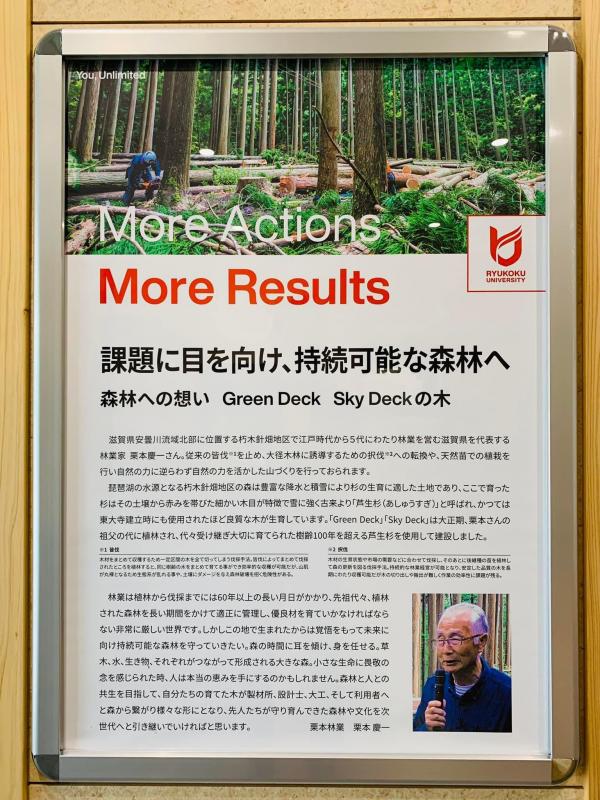

▪️ 2号館の入り口の近くに、このようなパネルが掲示してありました。瀬田キャンパスでは、滋賀県高島市朽木の杉材を用いたウッドデッキが整備されました。「Green Deck(グリーンデッキ)」、「Sky Deck(スカイデッキ)」です。パネルでは、この2つのウッドデッキの元になった杉材の育ててくださった林業家・栗本慶一さんのことが説明されています。また、栗本さんも林業に取り組むご自身の「お考え」を語っておられます。素晴らしいと思いました。ということで、ちょっと文字に起こしておきます。ちなみに、栗本さんのお顔の写真は、私が撮ったものです。

課題に目を向け、持続可能な森林へ

森林への想い Green Deck Sky Deck の木滋賀県安曇川流域北部に位置する朽木針畑地区で江戸時代から5代に渡り林業を営む滋賀県を代表する林業家 栗本慶一さん。従来の皆伐を止め、大径木材に誘導するための択伐への転換や、天然苗での植栽を行い自然の力に逆らわず自然の力を活かした山づくりを行なっておられます。

琵琶湖の水源となる朽木針畑地区の森は豊富な降水と積雪により杉の生育にきしたとちであり、ここで育った杉はその土壌から赤みを帯びた細かい木目が特徴で雪に強く古来より「芦生杉(あしゅうすぎ)と呼ばれ、かつては東大寺建立時にも使用されたほど良質な木が生育しています。「Green Deck」「Sky Deck」は大正期、栗本さんの祖父の代に植林され、代々受け継ぎ大切に育てられた樹齢100年を超える芦生杉を使用して建設しました。

林業は植林から伐採までには60年以上の長い月日がかかり、先祖代々、書林をされた森林を長い期間をかけて適正に管理し、優良材を育てていかなければならない非常に厳しい世界です。しかしこの地で生まれたからには覚悟をもって未来に向け持続可能な森林を守っていきたい。森の時間に耳を傾け、身を任せる。草木、水、生き物、それぞれが繋がって形成される大きな森。小さな生命に畏敬の念を感じられた時、人は本当の恵みを手にするのかもしれません。森林と人との共生を目指して、自分たちの育てた木が製材所、設計士、大工、そして利用者へと森から繋がり様々な形になり、先人たちが守り育んできた森や文化を次世代へと引き継いでいければと思います。 栗本林業 栗本慶一

▪️太字の部分は、私が強調した部分です。「森の時間に耳を傾け、身を任せる」。「タイパ」という言葉が登場する現代社会とはある意味「真逆」の生き方ですね。森は、様々な生き物や事柄がつながってできあがっていることは、仏教的に言えば縁起、自分が様々なご縁の中で生かされているということでしょうか。そのようなつながりが実感できた時に、森の中に生きる小さな生命もかけがえのない存在だと強く感じられるわけです。そして、そのようなことをリアルに感じられること自体が「本当の恵み」なのだと。森を貨幣的価値や尺度で捉えるのとは全く異なるお考えだと思います。素敵ですね。昨日は、このパネルの前で、この栗本さんのお考えを拝読して、静かに感動していました。

【関連投稿】

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その1)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その2)。」

「高島市朽木で樹齢100年の杉を伐採します(その3)。」

「卒業生の皆様、瀬田キャンバスにお越しください。

「「GreenDeck」と「琵琶湖森林づくり県民税」」

NHK「体感!グレートネイチャー 名画が語る“地球の力”〜フランス・大地誕生の謎〜」

▪️録画してあったNHK「体感!グレートネイチャー 名画が語る“地球の力”〜フランス・大地誕生の謎〜」を視ました。5月に大阪中之島美術館で開催された「モネ 連作の情景」展を観覧していたので、大変興味深く視聴することができました。モネの時代の人びとは、鉄道を使ってあちこちに気軽に旅行でかけるようになりました。観光の始まりですね。モネも鉄道に乗ってあちこちに旅したのでした。そして、驚くような風景に魅了され、たくさんの絵画を残すのです。でも、そのような自然に魅せられたのはモネだけではありませんでした。ミレー、セザンヌ、そしてマティス。彼らが、魅了された自然の風景がどのように形成されてきたのか、番組の中ではその自然史・地学的な歴史がわかりやすく解説されていました。以下は、番組の解説です。

白き断崖エトルタ…、悪魔の絶景・ベリール…色彩と光の島コルシカ…19世紀、モネやセザンヌ等の画家たちを魅了した絶景から5億年に及ぶフランスの大地形成の謎に迫る!

19世紀後半、天才画家たちが競うように描いたフランスの絶景…。モネが描いた、奇観ベリールと白き断崖エトルタ。ミレーが愛した奇岩の森・フォンテーヌブロー。セザンヌが終生描いたサント・ヴィクトワール山、さらに色彩の魔術師マティスの原点・コルシカ島…天才画家たちを魅了したのは何だったのか?絵画の現場をたずね、そこに働く圧倒的な大地の力を体感!絶景誕生に秘められた5億年に及ぶ地球の歴史を明らかにする。

鉄道で気軽に旅行でかけるようになった時代、モネは鉄道に乗って旅した。そして、驚くような風景に魅了された。たくさんの作品を残した。ミレー、セザンヌ、そしてマティスらも。彼らを魅了した自然はどのように形成されてきたのか。番組ではわかりやすく解説していた。https://t.co/ZuulZjlkHG

— 脇田健一 (@wakkyken) July 22, 2024

「まなざしのヒント 日本近代洋画」(NHK「日曜美術館」)

▪️NHKの「日曜美術館」、毎週欠かさず視聴しています。昨日の放映は、特に勉強になりました。ちょっと社会学的だったかな。テーマは「まなざしのヒント 日本近代洋画」。以下のような内容です。

美術の楽しみ方を展覧会場で実践的に学ぶ「まなざしのヒント」。今回のテーマは「日本近代洋画」。明治になって異文化として日本に流入してきた西洋絵画。日本の画家たちは、試行錯誤を重ねながら日本独自の「洋画」を生み出した。講師に大原美術館館長の三浦篤さんと美術家の森村泰昌さんを迎え、ルノワールやモネやマティスの作品と日本人作家の作品を並べて鑑賞しながら、オリジナリティー溢れる日本近代洋画の魅力を探る。

▪️画像は、wikipedicommnsにあったエル・グレコの「受胎告知」です。大原美術館に所蔵されているようです。番組では、この「受胎告知」に関して大原美術館館長の三浦篤さんが解説されていました。マリアの服の赤色、ベールの青色が持つ宗教的な意味、天使ガブリエルが抱えている百合の花の意味について。こういうのは絵が描かれた文化的社会的背景をきちんと理解していないと深い意味を読み取れません。この三浦さんの解説とは別にハッとしたことがありました。ゲストの森村泰昌さんのコメントです。マリアの顔が長く見えるけど、それは横から見ているからであって、本来あの作品は、下から見上げるようにして鑑賞されることを前提にしていたのでは…というコメントでした。

龍谷大学吹奏楽部のInstagram

▪️7月13日に、スイスチューリッヒで行われたチューリッヒ国際音楽祭の「MAXIMUM CLASS」で、龍谷大学吹奏楽部は1位を受賞しました。今回のスイス遠征を短い動画を製作して、Instagramに投稿されていました。ぜひ、ご覧ください。動画の途中で、副部長の栗田雅文さんが写っています。いいですね。

庭からの幸せ

▪️我が家の小さな庭で、小さな楽しみを見つけて、小さな幸せを実感することを大切にしています。白い花は宿根フロックスです。一時期、枯れてしまったかなと思っていましたが、今年は周りの雑草を取り除き、横に植えてあるチェリーセージをきちんと剪定して、風通しをよくしていたら、また花を咲かせてくれました。咲いてくれてありがとう。きちんと愛情を注ぐことが大切です。愛情にきちんと答えてくれて、とても嬉しいです。

▪️我が家の小さな庭で、小さな楽しみを見つけて、小さな幸せを実感することを大切にしています。白い花は宿根フロックスです。一時期、枯れてしまったかなと思っていましたが、今年は周りの雑草を取り除き、横に植えてあるチェリーセージをきちんと剪定して、風通しをよくしていたら、また花を咲かせてくれました。咲いてくれてありがとう。きちんと愛情を注ぐことが大切です。愛情にきちんと答えてくれて、とても嬉しいです。

▪️丸い実はツリバナの実です。昨年だったと思いますが、お世話になっている庭師さんに植えていただきました。ツリバナとは、里山でよく見かける低木です。このツリバナの前は、オセアニアの植物であるブラシノキを植えてありました。立派な木に育ち、赤いブラシのような見事な花を咲かせていました。ただ、周りの植物の成長を阻害する物質を出しているようで、それが気になっていました。アレロパシーと呼ばれる物質です。ということで、立派に育ったブラシノキを他所のお宅に移植してもらい、ここには純国産の里山に見られるツリバナを植えていただいたのです。この日、夕立が降った後、どの実にも雫がぶら下がっていました。この雫、レンズのような働きをしているのですが、写真ではあまりよく分かりません。世界を雫の中に取り込んでいるかのようです。こういうことにも、幸せを感じるようになりました。とっても小さな幸せですけど。

▪️朝、妻がハサミを持って庭を巡回して、ブルーベリーとプチトマトを収穫してきました。食卓にのぼるわけですが、ブルーベリーは毎朝のヨーグルト(もちろん無糖)に混ぜていただいています。こういうことも、小さな幸せでしょうか。自己満足であるわけですが、庭の世話から得られる小さな幸せ、大切にしたいと思います。

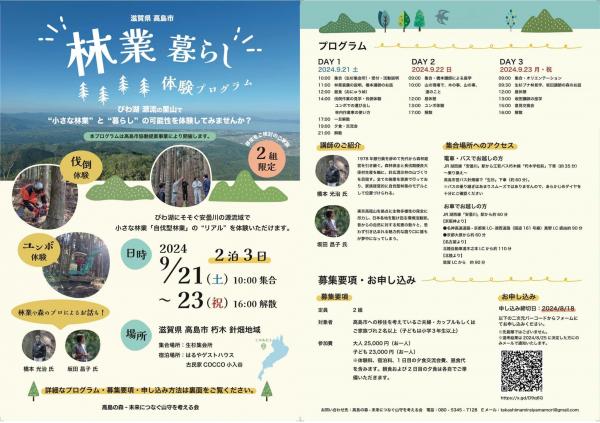

滋賀県高島市 林業 暮らし 体験プログラム “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験してみませんか?

▪️滋賀県高島市朽木針畑で「ちょっと林業体験」できるプログラムが開催されます。この投稿の題名にもあるように、 “小さな林業”と”暮らし”の可能性を体験することが目的です。ここでいう”小さな林業”とは、自伐型林業のことです。自伐型林業とは何か。このNPOのサイトにわかりすく説明してありますのでお読みください。

▪️このプログラムの対象は、高島市への移住を希望されているカップル、ご夫婦、ご家族です。このプログラムの準備をされている廣清乙葉さんも、古民家を利用したゲストハウスと林業に関わる仕事をされています。ご夫婦で、自伐林業に取り組もうと頑張っておられます。“小さな林業”と”暮らし”を両立させておられるわけですね。この針畑には、昨年度、1回生の「社会学入門演習」の2クラスの新入生の皆さんと訪問しました。その時、あまり時間はありませんでしたが、廣清さんからお話を伺いました。それ以来のおつきあいになります。実は、廣清さんは龍谷大学法学部のご出身です。高島市に関わる中で、移住者の方たちが、地元の方達と連帯しながら地域の課題解決のために頑張っておられる事例を知ることになりました。廣清さんも、そのような方達のお一人なのです。廣清さん、いつか龍谷大学の広報に登場してくださらないかな。期待しています。

照ノ富士ー宇良<令和6年名古屋場所・七日>

▪️今日の大相撲名古屋場所、母校・関西学院大学出身の宇良関は横綱・照ノ富士との対戦でした。この動画をみていただければわかりますが、宇良関は格上の横綱に対して相当頑張っています。ここ2場所は腕を決められて負けてきました。その反省からか、今日は動きまくりました。横綱を翻弄して、勝機を見出そうとしていたのだと思います。その懸命さにめちゃくちゃ感動しました。涙が出てきました。本当に素晴らしいと思います。普通、応援している力士が負けるとがっかりするのですが、負けても感動を与える相撲って、本当にすごいと思います。宇良関、さすがです。

【追記】▪️スポーツ紙で、審判長のコメントが載っていました。「『鳥肌が立った。美しい相撲だった』と審判長の九重親方(元大関・千代大海)は称えた」。審判長自らがこのようにコメントするのは、相当なものですね。特に、「美しい」という表現が素晴らしいです。誰しもが認めるところでしょうが、体格も力量にも格差があります。しかし、それにもかかわらず、自分の持てる技と力を全て出し切って粘り強く戦い抜いた宇良関を「美しい」という言葉でたたえておられるわけですね。でも、宇良関はとても堅強です。こういう宇良関の人柄も大好きです。3勝4敗で黒星先行になっていますが、残りの取り組みも頑張って勝ち越して欲しいです。

最後は左を深く差し込まれてバンザイ状態になり、勝負あったが、その奮闘に場内は歓声と拍手に包まれた。「追い詰めてはないです」。取組後、言葉少なに応じた宇良はさらに、「自分の力では測れません。相手の力量と対等でなければ測れない。全然足りません」と照ノ富士への敬意から、善戦とは認めなかった。

2024年度初の奈良県人会

▪️龍谷大学には奈良県人会という親睦団体があります。龍谷大学に勤務している/勤務していた奈良県にゆかりのある教職員の集いです。私は、この奈良県人会以外にも、淡水会(滋賀県人会)、兵庫県人会に参加しています。ちなみに、奈良県人会と淡水会はお誘いいただきホイホイと参加したわけですが、兵庫県人会は自ら発起人の1人となって立ち上げた県人会になります。そのような違いがあるのですが、私がいろんな方達と出会い交流することのできる、このような県人会のような場を大切にしていることはおわかりいただけるでしょう。

▪️大切にしてきた県人会なんですが、2020年度から2022年度のコロナ禍の間は、一度も開催されませんでした。できなかったんですね。コロナが第5類に位置付けられるようになった、昨年度、2023年度からやっとなんとか開催できるようになりました。復活したのは奈良県人会と淡水会です。兵庫県人会も、もう一度、組織の立て直しも含めてきちんと再開しないといけませんが、まだ動き出せていません。長い歴史のある ?! 奈良県人会と淡水会は、幹事さんもきちんと決まっていて、運営体制もしっかりしているので、コロナ禍後はすぐに再開されるようになりました。今年度は、昨日、まず奈良県人会が開催され、来月の1日には淡水が開催されます。

▪️昨日の奈良県人会のことについて書いておこうと思います。昨日の奈良県人会には13人の参加がありました。もう少し参加者が増えて欲しいなと思います。皆さんご多用の中、優先的に県人会の日程を調整するのが難しいからなのかもしれません。これは個人的なことですが、私の中では県人会の優先順位は高いので、この点はあまり問題になりません。奈良県人会の素敵なところは、退職者の参加率が高いということだと思います。退職されても、現役の時のつながりを大切にされている方が多いわけですね。

▪️それは素敵なことなのですが、逆に言えば、現役の方達にもっと参加していただければ…ということにもなります。簡単に言えば年齢のバランスが悪いわけです。バランスということでいえば、ジェンダーバランスもよくないですね。昨日参加された女性は、たったお1人でした。簡単に言えば、男性高齢者の団体に少しずつ向かっているということになります。この辺りが、奈良県人会のメンバーとしては気になるところです。現在、奈良県人会の会長は、7年ほど前に退職された経営学部におられたF先生です。F先生は、会長に就任する際に、「参加者25名の会を開催する時がやってくるまで会長を続ける」と宣言されました。今の状況だと、頑張って会長職をお続けいただくことになります。ちょっとお気の毒な気持ちもありますが、逆に、元気でいていただくためにも、できりかぎり会長職を続けていただくというのもアリなのかなとも思っています。

▪️昨日は、ひさしぶりにご退職された方達にお会いすることができました。嬉しかったです。以前にもこのブログに書きましたが、他学部の教員で退職された方だと、こういった「場」がなければ、なかなかお会いすることができません。県人会、ありがたいことです。昨日は、新しいメンバーにもお会いすることができました。文学部と心理学部の教員をされている方達です。楽しい時間を過ごすことができました。