南北傾斜高気圧を発見した大学院生のニュース

▪️三重大学大学院で気象学を研究している天野未空さんが、「南北傾斜高気圧」を発見したというニュースです。

▪️冷夏という言葉があります。気象庁によれば、「低い」、「平年並」、「高い」といった3階級表現で6月 - 8月の平均気温が「低い」に該当した場合の夏を言うとのことです。冷夏による影響は農作物の生産に強く現れ、農産品の不足や価格高騰を引き起こすと言われています。特に、東北地方は、歴史的に、この冷夏の影響を強く受けてきた地域です。以下は、気象庁のサイトにある「東北地方の夏の気温と水稲の収量は?」という記事です。

東北地方は、春から夏に平年より低い気温になると、米の成長や実りに大きな影響が出やすい地域です。東北地方の夏(6月~8月)の平均気温と東北地方の水稲の10a当たりの収量の推移をみると、水稲の収量は農業技術の進歩などにより、次第に増えていますが、収量がその前後の年より少なかった年は低温と対応しています。

三大冷害と呼ばれる明治35年(1902年)、明治38年(1905年)、大正2年(1913年)をはじめとして、昭和9年(1934年)や昭和16年(1941年)、昭和20年(1945年)、昭和28年(1953年)などに冷害が発生しています。その後、1980年から1983年まで気温の低い夏が続き、中でも昭和55年(1980年)は北日本を中心に記録的な冷夏となり、1980年8月の北日本の低温は、先に挙げた三大冷害年に匹敵する低さとなりました。また、平成5年(1993年)は、東北地方の夏の気温が1945年以降、最も低い記録となり、収量は大きく減少しました。21世紀に入っても平成15年(2003年)に著しい低温の夏を迎えています。

▪️ところが、天野さんによれば、2010年以降は、この冷夏が全く発生しなくなり猛暑の夏が続いているといいます。天野さんは、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧との間に発生して、オホーツク海高気圧からの冷たい風をブロックする新しい高気圧を発見したのです。しかも、この高気圧の上層と下層で高気圧の中心位置が南北に大きくずれているというのです。天野さんは南北傾斜高気圧と名づけました。天野さんは、このような温暖化に社会的に適応していくことが必要だと言っておられます。例えば、稲作で言えば、夏が暑くても、品質が悪くならない暑さにも強い品種を栽培するというということになります。天野さんを指導された立花義裕さんは、東北地方ではもう冷夏が起きない可能性が高いと語っておられます。

マッププロジェクトの紹介

▪️大津市の石山にユーストンという会社があります。滋賀県内を中心に活躍されている、プロデューサー、音楽家、タレント、演出家、企業経営者の川本勇さんが経営されています。このユーストン内にあるスタジオでは、毎週月曜日から木曜日までの朝、「滋賀を語って、滋賀に関心を!」をポリシーに滋賀に関わるニュースを発信されています。先日の「びわモニ」の冒頭では、理事長をしている特定非営利活動法人「琵琶故知新」で進めているマッププロジェクトのことが紹介されました。紹介してくださったのは、「琵琶故知新」の理事をされている秋國寛さんです。秋國さん、ありがとうございました。

▪️このマッププロジェクトに関しては、先日、コラボしが21で「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」というワークショップを開催しました。その時の様子を、このブログでも「ワークショップ『誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けをかんがえよ!』」として投稿しています。

庭のブルーベリー

▪️庭のブルーベリー、今日は非常にたくさん収穫することができました。昨年までとは大違いです。よく実るようにお世話になっている庭師さんに剪定していただいたからです。それから、花壇に植えたプチトマト、そろそろ終わりに近づいています。キュウリも。このキュウリ、こういう種類なのか、それとも育て方が悪いのか…よくわかりませんが。ウリのような感じです。調べてみると、こういう種類のキュウリのようです。薄くスライスにして、サラダにしていただきました。瑞々しくてとてもおいしかったです。それから、この日は、ミョウガの収穫はイマイチでした。

【関連投稿】

我が家のブルーベリーと垂直仕立て

庭からの幸せ

パリ・オリンピックの柔道

▪️毎晩、遅くまでオリンビックの柔道の試合を観戦しています。自分ではほとんど経験がありませんが、柔道が好きなんです。柔道の練習をしたのは、高校の体育の授業の一環でやった程度です。それでは、TVで試合をやっていればできるだけ見たくなります。今回はオリンピックですから、もちろん全てTVで観戦し日本の選手を応援したいと思っています。

▪️一昨日の81キロ級の永瀬貴規さん、美しい柔道を堪能させていただきました。昨日は、90キロ級の村尾三四郎さんの試合に驚きました。永瀬さん、村尾さん、それぞれのスタイルをお持ちなのでしょうが、柔道が本来持っていた本質のような要素を強く感じました。私のような素人でも、相手を崩して、その瞬間に技をかけるということがよくわかるような気がするのです。パワーとスピードが前面に出て、偽装攻撃が多く、主審が対戦相手に対してネガティブに反応してくれるように効果のない技でもかけ続けることが目についてしまって…そういうことが目につく試合が多い中で、永瀬さんと村尾さんの試合を拝見していると、まるで清涼剤をいただいたかのような気持ちになりました。ありがとうございました。

▪️90キロ級の決勝戦、村尾さんは結果として銀メダルでした。頑張っておられました。素晴らしい。ただ、村尾さんの技が審判には評価されなかったのです。そこが残念で仕方がありませんが、柔道の最近の国際ルールをよくご存知の方達からすれば、村尾さんは技ありにはならないようです。誤審ではないようです。でも村尾さんはそのシビアな結果を、心の中はうまく整理できていないのかもしれません。凡庸な普通の感覚の者には理解できない境地かと思います。こういう言い方をすると叱られるかもしれませんが、まだ23歳、次のオリンピックを目指して頑張って欲しいです。もっと素晴らしい試合を見せてくださることを期待しつつ、これからも応援していきます。

▪️ところで、今回のオリンピックでは、試合に敗れた方達の反応にも注目しています。自分の敗北を受け止めること、これはとても難しいことですね。みなさん、ギリギリのところまで準備をして練習をした上で、それでも敗れたという現実を、それぞれがどうやって受け止めるのか…ということなんですが、おそらくそこまでも含めて本来の柔道のような気がします。

researchmapの整備

▪️大学の教員はresearchmapというデータベースに、自分の仕事の情報を登録するようになっています。researchmapの概要です。

researchmapは、研究者が業績を管理・発信できるようにすることを目的とした、データベース型研究者総覧です。

簡単な登録で自身の研究者サイトを作成することができ、研究成果として、論文、講演・口頭発表、書籍、産業財産権、Works(作品等)、社会貢献活動などの業績を管理し、発信することができます。また、研究コミュニティなど、様々なツールを研究活動に活用できます。

また、今回リリースしましたresearchmap.V2では、検索・入力のしやすさを考慮したデザインと利便性の向上を図りました。レスポンシブなデザインで、利用デバイス(PC、タブレット、スマホ等)に最適化した画面を表示しています。

▪️龍谷大学では、教員データベースが整備されていますが、細かな情報はresearchmapのリンクで対応しています。私が研究部長をしている時に、教員データベースを将来的にどうしていくのかという課題がありました。researchmapがきちんと整備されていく傾向にありました。ということで、細かなことはresearchmapに統一することになりました。そして大学の方は学生向けの「教員紹介」のページになりました。researchmapって、研究者向けです。ですから、例えばこれからどの先生のゼミに進もうかと考えている学生さんにとっては、不十分なものに感じられるかもしれません。researchmapの情報からはその教員の教育方針、先輩たちがどのようなテーマで研究をしてきたのか、さらには教員の人柄等は伝わりませんからね。ちなみに、ゼミの選択の参考にと、このサイトでは「卒業論文」で過去の先輩たちの卒論のタイトルを公開してきました。ということで、researchmapでも教員紹介でも伝わらない部分を、私の場合は、個人的に、このブログを含めたサイトを立ち上げることで対応してきました。

▪️では、自分自身はこれまでresearchmapにきちんと向き合ってきたかといえば、随分サボっていました。というのも、このサイトでは、「研究」成果に関しては、その情報を公開してきたからです。しかし、世の中がresearchmapは当然、researchmapありきの社会状況になってきているので、いつまでもサボっているわけにはいかなとい思い、時間をかけて整備することにしました。

▪️ひさしぶりに、できる範囲で情報を追加しました。こういうのは、日々、こまめにやっておかなくてはいけないのですが…。驚いたのは、AIがネットで検索して、私のやってきた仕事、特に共著の論文をリサーチしてくれていました。自然科学系の研究者と一緒に仕事をしてきたので、どうしても共著の論文が出てくるのです。自分が中心となって執筆していなくても、研究の大切なアイデアを自分が提案している場合など、特にそうなります。今回、そういった共著の論文をきちんとAIがネットをサーベイしてきてくれたので、びっくりしました。また、ある仕事を「MISC」に追加しようとしたところ、それはすでに「論文」にリスト化されていますよと、AIが反応して言ってくるのです。いや、ほんまに、どんどん進化していますね。これからは、ちょっと真面目に、researchmapの更新をするようにします。

▪️そうそう、情報を整理するとともに、カバー写真とアバターの写真も入れてみました。カバー写真は、冬の琵琶湖(北湖)です。元々の画像としては、沖の白石も写っているのですが、隠れてしまっています。まあ、仕方ないですか。アバターは、比良山の琵琶湖テラスから撮ったものです。とはいえ、まだ使い方がよくわかっていない部分もあります。ついていけるかな。

庭のシマトネリコの樹にカメムシが…。

▪️我が家の庭には、シンボルツリーのようにシマトネリコの樹が植えてあります。我が家は2階建てなのですが、その屋根の高さと同じくらい大きくなっています。ちょっと剪定の必要を感じています。剪定はともかくです、先日気がついたのです、このシマトネリコの幹にたくさんの緑色をしたカメムシがたくさん集まっているのです。どうして集まっているのか、とても不思議でした。調べみました。

▪️カメムシは、シマトネリコの樹液を吸いに集まっているようなのです。今、我が家の庭でも盛んにセミたちが鳴いていますが、そのセミが樹液を吸うように、カメムシも樹液を餌にしているのです。小さな傷をつけるか、もともとあった傷から樹液を吸っているようなのです。どして、そのようなことかわかったのかと言いますと、カメムシほどではありませんが、ハチもそれなりの数か集まってくるのです。アシナガバチの類ですが、じっと観察していると、カメムシを餌として捕獲しようとしているわけではないのです。九州大学大学院農学研究科・准教授の上野高敏さんのサイトを拝見してよくわかりました。カメムシが樹液を吸っているので、自分たちもおこぼれを頂こうとしているのですね。この記事の中の「カメムシとの関係」をご覧ください。

▪️庭では、農作物も植えています。もし、農作物にカメムシがついていたらすぐに駆除しますが、シマトネリコだとこのまま見守っておこうかなと思っていますが、どうなんでしょうね。これで、シマトネリコが枯れてしまうということはないと思うのですが。

神戸の東天閣

▪️今日は、神戸のトーアロードにある北京料理の有名店「東天閣」でお祝いの食事会を開きました。息子が11月に結婚することになり、息子のお相手の女性のご両親も含めて、お祝いをしたのです。写真は、最後のデザートです。私は持病の関係で食べられませんが、中国では…というか、こちらのお店では、おめでたい宴席に出されるようです。白いのは、杏仁豆腐なんですが、形は鯉です。滝を登る鯉。鯉は登り龍の化身なんだそうです。縁起が良いのです。桃も縁起が良いと言われています。仙人の果物と言われています。

▪️この「東天閣」というお店、大変有名なお店です。建物も素晴らしいのです。神戸にたくさんある洋館の一つです。明治27年に、ドイツ人 F.ビショップさんの邸宅として建設されました。設計は、イギリス人の建築家ガリバーさん。木造・瓦葺の西洋館です。第二次世界大戦後は、大連の一流料理店のコックだった「東天閣」の先代さんがこの建物を受け継ぎ、中国王宮料理店としてオープンしたのが始まりだそうです。今日は、大変暑かったので、神戸の街をうろうろすることもなく、すぐに滋賀の自宅に帰りました。せっかく故郷の神戸に行ったのに、残念です。気候が緩やかになったら、また神戸の街を訪れたいと思います。

【土石流 発生の瞬間】土砂崩れ原因はシカの「食害」か シカが植物を食べ尽くし土がむき出しに 今月2度目の「緊急安全確保」発令 現場の伊吹山では昨年から3回目の土砂災害〈カンテレNEWS〉

▪️YouTubeに投稿された関西テレビのニュース動画です。今月の1日に続いて、25日、再び滋賀県米原市伊吹地区に土砂災害が発生しました。この災害にあった地域や隣接する地域に、存じ上げている方達がお住まいです。琵琶湖の環境問題に関する仕事や世界農業遺産の認定に申請作業等で、いろいろお世話になった方達です。その中のお1人と連絡を取りました。その方のお話では、シカの食害により、10年ほど前から伊吹山中腹斜面の緑が少しずつ失われてきました。当初は、生態系に関わる課題として問題提起してきたのだそうです。ところが、「その時はまさか6〜8合目の裸地化が山麓の人家にまで被害を及ぼすとまで想像力が働かなかった」そうです。実際、この方は、シカを防ぐネット等を使って希少植物をシカの食害から守る活動をされてきたのですが、今や防災の問題になってきています。「環境問題が人の命に関わる課題にまで発展したことで、慌てて行政の重い腰が上ってきた感じがする」とおっしゃっておられました。大変大切なご指摘だと思います。これはもう地元の地域の力だけではなんともなりません。知人は、「国、県、市、関係団体が連携して喫緊の取組と中長期の取組を総合的、順応的に、そして強力に推し進めてほしい」と強く求めておられました。

▪️一番の根本問題は、異常に増加したシカによる食害問題です。上の動画では、土砂災害の専門家として、信州大学農学部の福山泰治郎さんが解説されていました。草があることで、その(雨が流れていくことの)妨げになるので、抵抗になるので、その流れの流速を落とすという役割もありますし、あとは速さが落ちると染み込みやすくなるっていう効果もあるのですが、シカがその草を食べてしまうと雨が土砂と一緒にどんどん流れてしまうわけです。昨年は、伊吹山の登山道でも土砂災害がありました。山道が崩落しました。山の形が変わるほどの大きな出来事でした。それも合わせると、今回で土砂災害は3回目になります。恐ろしいことです。今回連絡を取った方とは、その方のガイドで伊吹山の登山をするはずだったのですが、コロナ禍、そして昨年の登山道の崩壊のために先延ばしになっています。もう登山どころではなくなくなりました。早急に爆発的に増えているシカを駆除する必要があると強く思います。シカが増えることの背景には、気候の温暖化もあると言われています。森林や山をシカから守るというよりも、積極的に捕獲・駆除する必要があると思います。

▪️2016年に発表されたこちらの論文によれば、「ニホンジカ(以下、シカ)の分布域は1978年時点に国土の27.7%(973万ha)でしたが、2003年には47.9%へと1.7倍に増加した」とのことです。過去25年間(1991年~2016年)で「人の居住域が拡大した地域はシカにとって棲みにくい環境になった一方で、積雪期間が減少した地域はシカにとって棲みやすい環境になったことが」明らかになっているようです。過疎と温暖化の進行がシカの分布拡大を促進したのです。こちらのサイトでは、わずか10年で伊吹山の自然が劣化していったことを写真の記録で示しておられます。

▪️下は、毎日放送のニュースです。このニュースでは砂防ダムが埋まったことを原因としていますが、そもそも予想を遥かに上回りスピードで砂防ダムが埋まってしまったのは、シカの食害のせいなのだと思います。「もう再建不可能」と言い切った地元の被災者の方のお話が事態の深刻さを示していると思います。

岩手からウニが届いた!!

▪️今日は近江八幡市で終日仕事がありました。仕事が終わって帰宅すると、冷蔵庫の中にこの牛乳瓶が。牛乳瓶ですが、中身は牛乳ではありません。ご覧の通り、雲丹、ウニです。岩手県の業者さんから送っていただきました。やった〜。めちゃくちゃ嬉しいな。以前だったら、白米に乗せていただくのですが、今は持病のためそれは無理です。ということで、美味しい海苔に包んでいただこうと思います。明日、最大のイベントだな。

【追記】▪️この雲丹に関する投稿をしたら、アクセス数が通常の倍以上のスピードで上がりました。お昼の段階で、普段の2日分に近いアクセス数です。たまたまなのか、雲丹に関心がある方が多いのか…よくわかりません。何があったんでしょう。喜ぶべきところですが、アクセス数が上がった理由がわからないと、ちょっと居心地が悪いです。

ワークショップ「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」

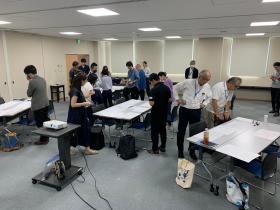

▪️今日の午前中、大津市内の「コラボしが21」で、理事長を務めている特定非営利活動法人「琵琶故知新」が主催した官民共創ワークショップが開催されました。ITに強い理事の皆様が中心となり、準備を進めてくださいました。ありがとうございました。今日のワークショップのテーマは「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるような仕掛けを考えよう!」です。 MLGsとは、「マザーレイクゴールズ(Mother Lake Goals, MLGs)」のことです。

「琵琶湖」を切り口とした2030年の持続可能社会へ向けた目標(ゴール)です。

MLGsは、琵琶湖版のSDGsとして、2030年の環境と経済・社会活動をつなぐ健全な循環の構築に向け、

琵琶湖を切り口として独自に13のゴールを設定しています。

▪️私たち「琵琶故知新」が提供させていただく「琵琶湖デジタルマップ」を活用しながら、このMLGsのことを知り、誰しもがそれぞれの価値観や立場から参加できる仕掛け(仕組み)を、ワークショップ参加者の皆さんとアイデアを出し合ってみようというのが、この日のテーマです。「琵琶湖デジタルマップ」(β版、7月1日リリース)ですが、理事のお一人、秋國寛さんが経営されているDIIIGのIT技術です。滋賀県に無償で提供してくださっています。ありがとうございます。

▪️今日のワークショップには、滋賀県庁にお勤めの皆さんと、民間の団体や企業にお勤めの皆さんがご参加くださいました。ありがとうございました。滋賀県庁からは、琵琶湖の環境政策に関わる部署、まちのコイン「ビワコ」の普及を進めている部署、滋賀の農業の将来の課題に取り組まれている部署、さまざまな部署からご参加くださいました。民間からは、琵琶湖の環境学習に関わるボランティアの皆さん、エコな消費活動を目指す団体の皆さん、印刷会社や旅行会社、それからデザイナーをされている方もご参加くださいました。みなさん、本当にありがとうございました。

▪️ワークショップですが、大変盛り上がりました。まずは、一人一人でアイデアを出し、そのアイデアを読んで隣の人が順番にアイデアを重ねて、それを3人で繰り返した後、さらに他の参加者と対面で出てきたアイデアを紹介しあいながら…といったことを行います(うまく説明できていないかも)。アイデアソンという手法です。そうやって、いろんな方達の話を聞きながら、頭の中でいろんな方達のアイデアがうまく絡み合い「発酵」してきた段階で、「誰もがMLGsの取り組みを知り・参加したくなるようなアイデア」を最後は1人で考えます。そして、そのアイデアをみんなでお互いに見合いっこして、「素敵だな」と思ったアイデアには⭐︎のマークを書いていきます。最後は、⭐︎のマークがたくさんついた方のアイデアを紹介してもらいました。一番⭐︎が多かったのは、琵琶湖環境科学研究センターに研究員をされている佐藤 祐一さんでした。佐藤さんから参加した感想を聞かせていただきましたが、とても満足されたようでした。もちろん、ご満足頂いたのはご参加いただいた皆様全員だと思います。それぐらい盛り上がりました。

▪️私たちは「琵琶故知新」では、今回のワークショップで出てきたアイデアをもとに、今回参加してくださった皆さんや応援してくださる皆さんと一緒に次のステージに進んでいこうと思っています。本日のワークショップの準備段階から、滋賀県庁の三和 伸彦さんには、大変お世話になりました。ありがとうございました。