「推し」とはなにか。東京ガスCM「母の推し活」篇(90秒)

▪️これは、東京ガスのCMです。偶然に知ったのですが、すてきだな、いいなと思いました。簡単に紹介すると、タクシードライバーをしているお母さん(おそらくシングルマザー)が、突然、30歳も年齢の違う韓国のアイドルに夢中になり、人生が広がっていくというストーリーです。こいうナレーションが背景に流れます。

私の中で何かが覚醒した。無彩色の世界が輝き始めた。ほんの少しの勇気があれば、一歩踏み出せば、そこに広大な世界があるんだ。推しが私たちをその先に連れて行ってくれる。でも、楽しすぎた。たぶん幸せすぎた。幸せすぎて…

▪️最後、韓国語も少し話せるようになり、韓国でのライブにも行くはずが…、なんと、コロナに罹ってしまいました。あらま。母親の「推し活」に呆れていた娘さんですが、韓国ライブを諦めて寝込んで塞ぎ込んでいるお母さんに、「何言ってんの、お母さんの押し活まだ始まったばっかじゃん」と元気づけて、わざわざ参鶏湯を作って看病するのです。この娘さんも素敵です。最後に参鶏湯のところで、ガスの青い火が出てきます。東京ガスですからね。それはともかく、こういう「推し活」は素敵ですね。まあ、CMなので企業のイメージ戦略に乗せられているわけです。動画にはこんな説明が。でも、良いなと思いました。

家庭や会社で懸命に働き、家族を支えながら「推し活」をする母親を題材として取り上げました。好きなものに熱中することを通じて、生活が充実し、暮らしが豊かになっていく様子を描くことで、一人ひとりを尊重し、「よりそい」「ささえたい」と考える東京ガスグループの姿勢をお伝えするCMです。

▪️このCM、東京ガスだから滋賀県ではTVに流れていないですね(大阪ガスはロザンのお2人ですしね)。調べてみると、第61回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール「テレビ広告部門 」を受賞されていました。なるほど。お母さん役は安藤玉恵さんです。ところで、このCMを制作した電通 プランナー/コピーライターの岡野草平さんがこのように語っておられます。

近年、家族の役割の固定観念も変化が見られ、家族一人ひとりが、自分のやりたいことを我慢せずにやれる。それをお互いに尊重し応援するような家庭も増えてきています。そのひとつの例が「母の推し活」だと思います。母親は、誰かから求められてすることではない、完全なる自分の意志で行う「推し」という行為によって、未だ社会に根強く残る「母のあるべき姿」という役割の圧力から解放されて、家庭、職場などの決まりきった社会から飛び出し、新しい社会で自由にコミュニケーションをとることができる。

そして、他の家族もそれを応援することで、家族の絆を深めていく。そんな風に、推し活を単に流行としてではなく、「新しい家族のありかた」として描きたいと考えました。自分自身、推し活をしているわけではないので丹念にリサーチすることで解像度をあげ、表現としての本気度やリアリティを追求するためにリアルな韓国アイドルグループを起用しました。

▪️CMに登場するのは本物のつまり実在の韓国アイドルグループです。「ONEUS」(ワンアス)という名前のようです。チェックしてみましたが、お母さんが夢中になっているのはこのグループの여환웅(ヨ・ファヌン)さんで。「推し活」グッズから確認できました。そうそう、このCMの中で、お母さんと美容師さんが会話をするシーンがあります。そこで美容師さんが、お母さんの大好きな여환웅のいる「ONEUS」全体を「推し活」されていようです。そういうグループ単位で「推す」ことを「箱推し」っていうんですね。知らんかったわ。

▪️「推し」「押し活」は、現代日本社会の社会現象、文化現象としても捉えることができます。きっと「推し」を研究している人がいるだろうなと思って調べてみると、甲南女子大学人間科学部文化社会学科の池田太臣さんという方がおられました。甲南女子大学のオープンキャンパスのサイトかな…。よくわかりませんが、「なぜ人は推しを作って、推し活をするの?」という記事です。池田太臣さんの解説からは、「推し」という言葉の意味が、どんどん「進化」していっていることがわかります。そして、以下のように説明されています。これは、少し前に引用した電通 プランナー/コピーライターの岡野草平さんと似たような考え方でしょうか。それは、社会学でいう「役割」概念を使いながら説明することもできるのかもしれません。「推し活」をすることで、一時的に「役割」から離脱することで自己を解放する…ということになるのかな。

強い熱意を持って推し活をするという行動の根底には、「自分の生活を自分のものにしたい」という思いがあると考えています。生活というのは、ある程度外から決められてしまう側面がある。朝起きて、仕事や学校に行って、帰ってと、「やらなくてはいけないこと」が生活の大部分にあるけれど、そうじゃない部分によって、「自分らしい」生活を作りあげていく。自分の生活の中に自分で決定できる世界があるんだと、自分らしさを求める場所として推し活が求められているのではないかと思います。

琵琶湖博物館第32回企画展示「湖底探検II―水中の草原を追う―」

▪️滋賀県立琵琶湖博物館のこの企画展、行きたいなと思っています。高度経済成長期以前、化学肥料がない時代、琵琶湖の特に南湖に生えてくる水草は大切な土壌改良剤や肥料=水草堆肥として使用されていました。この琵琶湖博物館のFacebookへの投稿に写っている道具、水草を引き上げるための藻取り道具なんだそうです。この熊手のような金具で琵琶湖の固定の水草を引っ掛けるのです。奥の方には、棒が見えると思います。これはかなり長いのです。金具に水草を引っ掛けて長い棒で引き上げるのです。それだけ、水草は貴重な資源でした。そのため、藻(水草)取りをめぐって、村々の間で争いになったこともよく知られています(藻取り相論)。

▪️湖岸の近くの地域では、水草を肥料として利用したわけですが、私自身の聞き取りでは、内湖の底泥等も肥料として使用されていました。湖東を流れる愛知川の河口にある栗見出在家という集落があります。この集落は、江戸時代に、愛知川の河口に堆積した土砂をもとにした新田開発で生まれました。しかし、新たに水田ができても肥料分が少ないことから生産性が高くないことがずっと課題となっていました。そこで、近くにあった大きな内湖・大中湖から固定の泥(ゴミと言っていましたが)を掬って持ち帰り、水田に漉き込むことが冬の大切な農作業だったといいます。現在のように外から肥料を持ち込むようなことはできなかったのです。地域にある水草や底泥といった資源を循環的に用いて農業を営んでいたのです。

▪️こちらが、この企画展のチラシです。

野生の水草は一本だけで生えていることはほとんどなく、同じ種類が集まって、あるいは違う種類が集まって草原を形成します。地上の草がそうであるように、背の低い草むらや、背が高く密生した大群落まで、水中にはさまざまな草原が出現します。

企画展示「湖底探検Ⅱ-水中の草原を追う-」では琵琶湖での研究成果を中心に、水中の草原の姿や人との関わり、そして草原を構成する水草たちの生活を紹介します。

▪️企画展は全部で6つの章から構成されているようです。第1章水の中に広がる草原、第2章南湖の水草の大繁茂を追う、第3章増えすぎた水草を刈り取る、第4章昔、水草は貴重な肥料だった、第5章湖沼生態系の中の水草、第6章多様な琵琶湖の水草たち。以下の動画「江戸時代の藻とり(藻刈り)に挑戦! Harvesting water plants from Lake Biwa using a method from the Edo period.」は、第4章と深く関係しているように思います。学芸員の方が、昔の道具を再現して藻取りの実演をされています。この動画の解説も転載しておきます。

「藻採り」と「藻刈り」について

肥料目的の水草採取は、滋賀県の市町村誌や民俗調査資料では「モトリ(藻採り・藻取り)」と呼ばれています。

この例に倣って私も動画の中では「藻採り」といっています。

タイトルには「藻刈り」を併記しています。これは冒頭で紹介した琵琶湖眺望真景図をはじめ、江戸末期に描かれた水草採取の様子を描いた絵が「藻刈図」と呼ばれることに由来します。

また「藻刈」や「藻刈り船」は俳諧の夏の季語としても使われています。

▪️この動画の中でも説明されている「琵琶湖眺望真景図」に関連したものとして、大津市歴史博物館のこちらの記事「企画展 描かれた幕末の琵琶湖 -湖・里・山のなりわい-平成15年5月21日(水)~6月15日(日)」をご覧いただければと思います。この企画展を紹介する記事の中に、「藻を採る農民たち」という解説があります。

▪️会期は、7月20日から11月24日までです。

龍谷大学吹奏楽部がスイスの音楽祭で1位に!!

▪️龍谷大学吹奏楽部の皆さん。おめでとうございます㊗️。ネットで1位であることはわかっていたのですが、じっと我慢していました。吹奏楽部として公式に発表をされたので、やっとシェアできます。嬉しいです。次は、吹奏楽コンクールですね。引き続き、頑張ってください。

こんにちは!

7月13日に、スイスチューリッヒで行われたチューリッヒ国際音楽祭 MAXIMUM CLASSで1位をいただきました🥇

ご声援いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

今後とも龍谷大学吹奏楽部をよろしくお願いいたします。 pic.twitter.com/bBKZPd6gFA— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 16, 2024

World Youth Music Festival

こんばんは!

スイスで行われました、World Youth Music Festivalでの演奏が全て終了いたしました!

明日、日本に向けてスイスを出発いたします✈️🇯🇵

全員で元気に帰れるように、最後まで気を引き締めて頑張ります! pic.twitter.com/ARI6m37aIg— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 14, 2024

▪️龍谷大学吹奏楽部の80名の部員の皆さんが、スイスで開催された「World Youth Music Festival」で演奏されました。無事に演奏を終えることができたようです。どのような評価を受けたのか、ネット上ではすでに発表されていますが、吹奏楽部の公式発表を待つことにいたします。

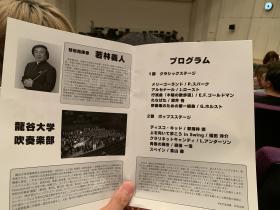

レイクサイドコンサート

▪️昨日は、大津市民会館で開催された龍谷大学吹奏楽部の「レイクサイドコンサート」を楽しみました。昨年度引退された幹事長と副幹事長のお二人が、ステージや会場運営のお手伝いをされていました。後輩の皆さんたちのために、ご苦労様でした。コンサートの方では、この春から桂冠指揮者に就任された若林義人先生の指揮も拝見することができました。ひさしぶりでした。また、今回の演奏では1回生が頑張りました。80人の上回生は、スイスで開催された「World Youth Music Festival」に遠征しているからです。先輩たちのような演奏ができるように引き続き頑張ってください。

こんばんは!

先ほど、レイクサイドコンサートが終演いたしました🌊

ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました!お気を付けておかえりください☺️ pic.twitter.com/kjEHm8tfOJ

— 龍谷大学吹奏楽部 (@ryu_windmusic) July 14, 2024

【ルポ】生と死を見つめて 大都市・東京で高齢化進むマンモス団地

▪️東京・新宿のすぐそばにある巨大団地。その団地内での孤独死に関するルポの動画と「『孤独死が発生しています』憧れだったマンション群でまさかの掲示 都心の一等地なのに超高齢社会…日本の未来の縮図で起きた悲しい現実」という記事です。現代の地域社会の状況に社会学の立場から強い関心を持っていますが、そのことに加えて自分自身が前期高齢者になっていることもあるのでしょう、こういうニュースや記事のことが気になります。

▪️この動画(ルポ)では、老朽化した「戸山ハイツ」という都営住宅が取り上げられています。居住者の半数以上が高齢者です。動画では、この団地に暮らす、男性、女性2人の高齢者が登場されます。お2人とも、お一人暮らしです。いわゆる独居老人です。独居老人にとっての一番の心配事は「孤独死」です。男性は、奥様を亡くして1年ほど家に引き篭もる生活が続いたようです。しかし、今、日々のルーティンをこなした後は、団地の一角にある広場に行くようにされています。そこには、一人暮らしの方たちが集まってこられます。そこでは、おしゃべりを楽しまれているのですが、いつも来られる方が来ないと心配して、自宅まで確認に行って亡くなっていることを見つけたりして、安否確認のようなことをみんな気を使いながらされているようです。この男性は、自分の住まいではなくなりたくないそうです。それは、人に迷惑をかけるから。そう男性は語っています。理想は、救急車の中で死ぬことなのだそうです。団地内の独居老人同士のゆるやかなネットワークでつながっていても、人に迷惑をかけずに死にたいという思いに、複雑なものを感じます。

▪️この動画に登場される女性は、記事の方ではお名前も出てきます。遠藤シマ子さん(86歳)。遠藤さんは、現役のヘルパーさんです。週2回、全身まひの男性宅へ通って身の回りの世話全般を担当されています。娘さんからは、その年齢だとヘルパーさんに助けてもらう側だと言われておられるようですが、地域の活動にも積極的に参加しながら、元気にお過ごしです。月に1回、団地の方やご近所の方たちとカラオケの会を開催されています。これも、ゆるやかなネットワークです。

▪️昨年のことです。いつも参加しているのに来ない人がいることに気がつかれました。孤独死でした。しかも亡くなられた方は、親族からも関わりを拒否されていました。孤独死は、1人の個人の問題ではなく、その人を取り巻く様々な関係のあり方に関する問題でもあるのです。記事の最後には、以下のように書かれています。

「悲しい話ですが、団地内で孤独死が発生しています」。遠藤さんが暮らすマンション1階の掲示板には、いつの間にかこんな案内文が貼られていた。「どきっとした」。独居している隣人の顔が浮かんだ。友人や知人を孤独死させたくない。定期的に電話をかけ、郵便物がたまっていないかどうか注意しているが、1人でやれることには限界がある。

一昔前なら、新聞受けに新聞がたまっていると「おかしい」と気づくことができた。でも今は、異変が見えづらくなっているという。「孤立したら駄目。つながりがないと」。せめてカラオケ会は、誰もが来られる場所にしたいと考えている。

▪️そもそも孤独死とは、どのように定義されるのでしょうか。これ、簡単なようで難しい問題のようです。「『孤独死』現象を構成する諸要素に関する考察」という論文にそのポイントが整理されています(39~40頁)。

既存の多様な「定義」の内容を考慮して「孤独死」現象を暫定的に構成してみると、大きく次のような5つの項目に関連する要素の組み合わせとして整理することもできる。

A 一人暮らしで

B 孤独に生き

C 死んだ後

D 誰にも知られずに

E 相当期間放置された後に発見すなわち、「孤独死」現象は「死」という契機を通して発現するものであるが、「死」の前、つまり「生」と「死」に関わる社会的意味までも全て含む現象である。上に提示した5つの項目は「死」という要素を前後にして,生前と死後の状況における「孤独死」現象を構成する表層的/深層的要素と対応している。その対応関係の具体的な内容は次のようである。

▪️「具体的な内容」については、実際のこの論文をお読みになってご確認いただければと思います。

【追記】▪️上記の論文の執筆者が内閣府の「『孤独死・孤立死の実態把握に関するワーキンググループ」で報告された時の資料のようです。

「孤独死・孤立死」という「問題」「問題」としての複合性

そして、その「定義」における難しさ」(呉獨立 九州大学韓国研究センター)

台東ブルー

▪️台東大学に勤務すめ友人 游珮芸(ゆう はいうん)さんのfacebookへの投稿です。台東の夏。台東ブルー。美しい。下の投稿をクリックすると、台東ブルーが現れます。

【関連投稿】

游珮芸さんの『台湾の少年』のこと

研究仲間との再会

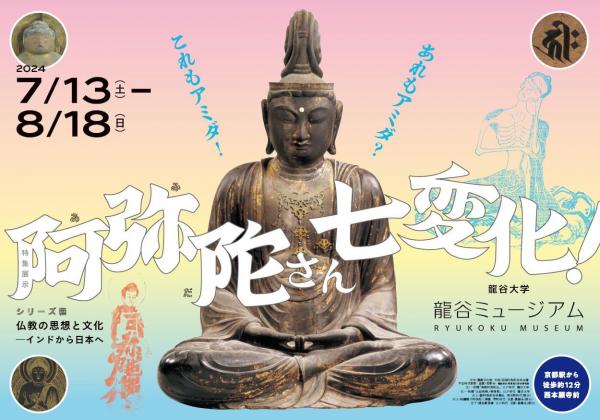

龍谷ミュージアム「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-特集展示:阿弥陀さん七変化!」

▪️龍谷ミュージアムて、シリーズ展「仏教の思想と文化 -インドから日本へ-特集展示:阿弥陀さん七変化!」が開催されます。阿弥陀仏ではなくて、あえて「阿弥陀さん」としているところに注目しています。この展覧会の概要ですが、龍谷ミュージアムの公式サイトからの転載です。

阿弥陀如来は西方にある極楽 浄土の教主で、浄土教の広がりとともにアジア各地で信仰されました。日本でも浄土真宗をはじめ様々な宗派で大切にされ、阿弥陀さんの姿をかたどった彫像や絵像、あるいは名号が、お寺やお堂の本尊として安置されてきました。

その一方、阿弥陀さんは多面的な信仰体系や教義のなかで、実にバラエティ豊かに姿を変える仏でもあります。本特集では、滋賀県東近江市・梵釈寺の宝冠阿弥陀如来坐像(重要文化財、平安時代前期)をはじめ、多彩に変身する阿弥陀さんの造形をご紹介します。知ってるようで知らない、まだ出会ったことのない阿弥陀さんをご堪能ください。

▪️「多面的な信仰体系や教義」、「多彩に変身する阿弥陀さんの造形」。大変関心を持っています。それぞれの地域の文化的な背景の中で七変化していくということなのかな。いや、よくわかっていませんけど。七変化するようになった背景についても、きちんと説明してただけるとありがたいなと思いますが、どのようなシリーズ展の展開になっているでしょうね、とっても楽しみです。

龍谷大学吹奏楽部のスイス遠征

▪️龍谷大学吹奏楽部のスイス遠征チームに参加している副部長の栗田雅文さんから、この写真が送られてきました。栗田さん、ありがとうございました。まだ時差で眠たいようなのですが、そのようなことは言っているわけにはいきません。この写真を撮影した1時間後には小さな会場で本番があったのだそうです。スイスは物価が元高いし、しかも円安の状況で、演奏旅行は大変だと思いますが、体調管理に気をつけて頑張ってくださいね。

▪️吹奏楽部は200名ほどの部員がいます。スイスに行かない部員の皆さんは、「レイクサイドコンサート」に向けて最後の仕上げをされています。指揮は、桂冠指揮者の若林義人先生です。