上英之さんの送別会

◾️昨日は、留学生の指導をした後、午後からは「大津市協働提案制度」パワーアップ・市民活動応援事業のプレゼンテーションでした。4団体のプレゼンテーションをお聞かせいただき、審査をさせていただきました。そのあとは、京都に移動。京都ホテルオークラで事務職員のトップ、総務局長を務められた上英之さんの送別会が開催されました。

◾️昨日は、留学生の指導をした後、午後からは「大津市協働提案制度」パワーアップ・市民活動応援事業のプレゼンテーションでした。4団体のプレゼンテーションをお聞かせいただき、審査をさせていただきました。そのあとは、京都に移動。京都ホテルオークラで事務職員のトップ、総務局長を務められた上英之さんの送別会が開催されました。

◾️私が研究部長だった時、学長会(専務・常務理事会)や部局長会(常任理事会)で、部長として度々提案をすることがありました。その時、上さんは学長室長をされていたと思います。提案の際は、上さんの横が私の席(提案者の席)でしたが、提案の前に、上さんは小声で「できるだけ短く、ポイントを絞って」と耳打ちされるのでした。その上さんの「ご指導」があってかどうか、事前に自分でしっかり予行演習をして提案に臨むようになりました。こんなことを言うのはちょっと変ですが、上さん、ご指導ありがとうございました。でも、今日の多くの方のスピーチでわかりましたが、上さんご本人の話しは長かった…ということのようです。ところで、いつも思うのですが、先輩に対する後輩の事務職員の皆さんのおもいは凄いと思います。送別会では、龍谷大学職員としての上さんの職員としての「歴史」を動画作品にした大河ドラマ「西郷どん(せごどん)」のパロディ「上どん」が上映されました。みんなで大笑い。大笑いなのですが、相当時間とエネルギーを投入されて製作されたことがわかります。そのことに、今回も大変感動しました。

◾️送別会の後は、主演された「上どん」役の野澤さんにお姫様抱っこしてもらいました。お隣は少年時代の「上どん」を演じた鈴木さん。ところでお姫様抱っこしてもらったことって、当たり前だけど人生で最初じゃないのかな。で、きっと最後でしょう。野澤さん、75kgのおじいさんは重かったでしょう。他の方も、何人もお姫様抱っこされたのでしょうが、腰は大丈夫かな。野澤さんありがとうございました。写真を撮って送ってくれた岡田雄介さんも、ありがとう。ひょっとして上さんもお姫様抱っこされたのでしょうか?もしそうなら見てみたいな。

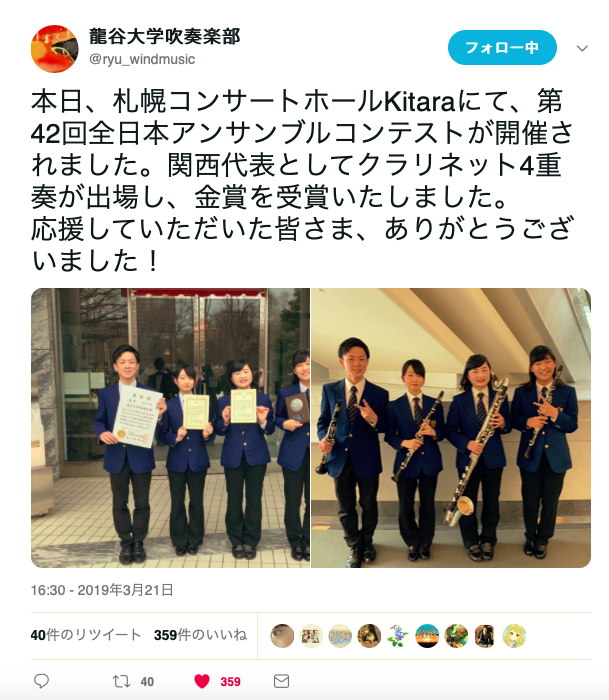

「第42回全日本アンサンブルコンテスト」金賞

◾️本日、札幌コンサートホールKitaraで開催された「第42回全日本アンサンブルコンテスト」で、関西代表として出場した龍谷大学吹奏楽部の「クラリネット4重奏」が金賞を受賞されました。おめでとうございます。

「学生まちづくりLab」報告会

◾️龍谷大学エクステンションセンター(龍大REC)と、仰木の里学区自治連合会、そして大津市役所と連携して取り組んでいる「学祭まちづくりLaboratory」(以下、「学生Lab」)。今日は瀬田キャンパスで、越大津市長をお迎えして学生研究員の皆さんが報告を行いました。

◾️都市郊外の新興住宅地では、少子高齢化が進行に伴い、様々な問題が発生しています。これは全国的な問題となっています。この少子高齢化に伴って発生する様々な問題を緩和し、地域の暮らしやすさや魅力を創出し、地域力を向上させていくために、「学生Lab」の学生研究員の皆さんは、地域の皆さんや市役所と連携しながら活動に取り組んでいます(オープンガバナンスとオープンデータが合体した取り組みです)。今年度は実質的な活動時間が3ヶ月程度であったことから、まずは地域の実情把握と課題の整理に取り組みました。

◾️学生研究員の皆さんの報告を聞かれた越市長からは、これまでの取り組みのプロセスや、今後の展望(まちづくりのアイデア)に関して、様々な質問をいただくことができました。そのような市長からいただいた質問に、学生研究員の皆さんは、自分たちの意見や考えをきちんと述べておられたので、市長も満足されたご様子でした。学部の枠を超えて、自らチャレンジしようと応募してこられた学生研究員の皆さんだけあって、力を持っておられるなあと、大変感心しました。さて、具体的な取り組みの成果に関してですが、そのうちにfacebookでもご紹介できる時がやってくるのではないかと思っています。

◾️学生研究員の皆さんが説明した展望については、市長からアドバイスを頂くこともできました。また、市内にある自治会で取り組まれているユニークな取り組みに関するご紹介もありました。市役所でも、そういったユニークな取り組みの複数の事例を把握されているようです。私の思いつきですが、そういった事例のノウハウが、「まちづくり事例バンク」として社会的にシェアされると良いなと思いました。

春の香り

◾️神戸での高校の同窓会は楽しかったのですが、年度内に終えておかねばならないのでしょう、大学だけでなく、県庁、市役所、財団、団体…の会議等が続きます。そういう状況なんですが、「大学は今春休みですか」とよく聞かれます。質問される皆さんの思いには、「大学はゆったりしてそうでいいな〜」という思いがなんとなく感じられます。確かに。就活中の学生さんは除いて、それ以外の1・2年生(回生)はゆったりしているかもしれませんが、教員はそうでもありません(人によるとは思いますが)。

◾️私も学生の頃は、春休みが一番好きでした。日々暖かくなる中で、のんびり、ゆったり時間が経過していくからです。春の香りもします。そのような春の香りには、いろいろあります。林の近くだと、香りというよりも臭いがします。匂いというよりも臭いです。ヒサカキの花の臭いだそうです。そして街中を歩くと、こちらはフッとジンチョウゲの花の香りが鼻先をかすめます。周りをキョロキョロ探してみると、小さなジンチョウゲの低木に花が咲いています。

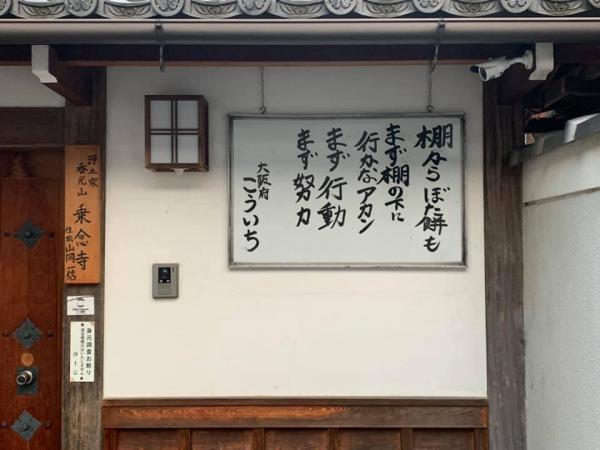

◾️そうやってジンチョウゲの香りに反応しながら大津の街中を歩いていると、ひさしぶりに和菓子屋「餅兵」の前を通りました。お店の改修が終わり、とても良い雰囲気になっていました。その雰囲気に吸い寄せられるように店内へ。桜餅を2つお願いしました。いろいろ忙しい中にも、こういう瞬間があると、幸せな気持ちになります。

兵庫高校64陽会 還暦記念同窓会

◾️卒業した兵庫県立兵庫高等学校の同級生(1977年春卒業)の還暦を記念する同窓会が開催されました。私たちは、戦前の旧制中学校(神戸第二中学校)から数えると64回生ということになります。また、同窓会は「武陽会」といいます。それぞれの学年は、卒業年次の数字に「陽会」をつけます。ですから、私たちの学年は「64陽会」ということになります。今年度、私たち「64陽会」は還暦になりました。還暦のオジサンとオバサンがこれだけ集まると、なんだか壮観(?!)です。

◾️私は、同窓会の幹事の皆さんからすると、ずっと「行方不明者」ということになっていました。ところが、いろいろ偶然が重なり、昨年から同窓の皆さんと繋がることができました。ありがたいことです。同窓生の皆さんに街中で会えば、誰だか絶対にわからないと思いますが、同窓会の会場だとなんとなくわかるような気になります。今日は、わざわざ卒業アルバムも持参して、卒業して42年後のリアルな皆さんと照らし合わせて、「ああ…そうやったね」と、たくさんの方達とお話をすることができました。

◾️いろんな方とお話をできましたが、今日、嬉しかったことは「恩人」に会えたことです。帰宅途中、いわゆる不良に絡まれそうになった時に、その不良たちをなだめて私を救ってくれた同級生と出会うことができました。阿多親市くんです。阿多くんは、日本マイクロソフトやソフトバンクBB、ソフトバンクテクノロジーの役員や社長を務めてきた人なので、ご存知の方も多いのではないかと思います。阿多くんに、救ってくれた時のことを話すと、彼は忘れていました…(^^;;。まあ、それはともかく、阿多くんには改めてお礼を言うことができて満足しています。こういうお礼を、同窓会の途中のスピーチでさせていただきました。今回は還暦を記念する同窓会でした。次は、70歳の古希ということになるのかもしれませんが、それ以前に、できれば65歳の頃に、またこのような大きな同窓会ができれば…と思います。私も含めて、みんな昭和のオジサン・オバサンです。楽しかった。こうやって同い年の同窓生と会えること、そして自分自身も皆さんに会いたいと思えること、そのこと自体が幸せなことなんだろうと思います。

◾️私たちの学年は、卒業の時点では全部で463名。すでに亡くなられた方もおられます。この日、集まられた皆さんの人数は、およそ160名程度とお聞きしました。約3分の1でしょうか。私は3年4組でしたが、この日は4組のクラスメイトも結構な人数参加されていたそうです。お1人のクラスメイトからは、当時の担任の先生もお呼びしてクラス会を開催してはどうかとの提案をいただきました。素敵だな。担任の先生は、今はお幾つになっておられるのでしょうね。楽しみにしています。

◾️赤いシャツを着て幹事の皆さんが歌って踊っておられます。曲は「可愛いひとよ」です。これは同窓会の最後の方の出し物ですね。私たちが高校生の頃、ディスコを中心に流行っていた歌のようです。で、この歌が、高校の大イベントの際に歌われたようなのですが、私は全く記憶にありません…。でも、この歌は懐かしい。最後の写真は、応援団に所属されていた皆さんのエールで校歌斉唱をしているところです。

庭のヒヨドリ

◾️東北の出張から帰宅し、胃腸が壊れて、熱と軽い頭痛が…そんな感じで体調を壊していましたが、すぐに復活しました。この体調不良のおかけで、まる3日間、アルコールを飲みませんでした。昨日の晩はだいぶ復調してきたので、軽く缶ビールを1本だけ飲みましたが、アルコール抜きというのも良いものだなと、多くの皆さんにとっては当たり前のことを改めてしみじみと感じています。この感覚を大切にしないとね。というわけで、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」さんには申し訳ない。「最近来ないが、どうなっているんだ」と思われているでしょうが、そういうわけなのです。

◾️ところで、帰宅して庭の世話するついでに、また野鳥にも食べ物をおすそ分けすることにしました。伊予柑を半分に切って、庭においておきました。さっそく、ヒヨドリがやってきて伊予柑の果肉を美味しそうに食べていました。ガラス窓からのぞいても全然気にしません。襲われないとわかっているのかな。ヒヨドリはこの辺りの野鳥の中では大きい方です。あっという間に、果肉は無くなってしまいました。本当は、もっと小さな小鳥たちに食べて欲しいんですけどね。ちなみに、白い皿は水飲み場なんですが、ここにヒヨドリは糞をしていきました。水洗便所じゃないんだよ。

◾️で…です。これは翌日の写真です。もう完璧に果肉は食べられてしまっています。真っ白です。ヒヨドリのお仕事、お見事。

琵琶湖がまだ深呼吸をしていない…

◾️「琵琶湖の深呼吸」とも呼ばれる琵琶湖の「全層循環」がまだ今年は起きていません。真冬、湖面に近い琵琶湖の水は水温が下がっていきます。水温が下がると密度が高くなり重くなって琵琶湖の湖底に向かって沈んでいきます。湖面に近い水は酸素をたくさん含んでいるので、湖底に向かって沈む水は、湖底に酸素を運ぶことにもなります。すると湖底の水は上昇を初めて、琵琶湖の湖水が混じり合うのです。だから、湖底に生きる生物や水質にとって非常に重要な意味を持っていることが理解できます。今年は、この「全層循環」がまだ起きていないので、非常に心配な状況になっています。このことを、facebookの「マザーレイクフォーラム」の佐藤祐一さん(滋賀県琵琶湖環境科学研究センター)の投稿で知りました。

◾️で、もし「全層循環」が起こらなかったら…。琵琶湖の深い場所で、水に溶けた酸素が低下したり、無くなったりします。すると生物は生きていけません。それだけでなく、酸素がなくなると、湖底で酸化されて堆積物の中にあった栄養塩類が溶け出して水質の悪化が起こる…、ということが予想されるといいます。地球温暖化が進んで、世界の湖沼では低酸素の問題が広まっているようです。日本では鹿児島県の池田湖。この湖はカルデラ湖で水深が233mあります。103.8mの琵琶湖と比較してもかなり深いわけです。この池田湖では、温暖化で冬に気温が下がらず、湖水の循環が1980年代後半に停止してしまったといいます。さらに、様々な要因も重なって、池田湖の湖底の酸素濃度の低下が進んで、1990年代からは湖底付近の湖水には酸素が含まれない状況になってしまっています。

◾️社会学しか専門的に勉強していない私が、どこまで自然科学的な現象を正確に説明できているのかよくわかりませんが…。それはともかく、琵琶湖に関心を持つ多くの皆さんが「琵琶湖の深呼吸」が起きてくれるかどうか、非常に心配する状況が続いています。次の測定は、3月18日の予定とのこと。ここしばらくで、寒い日が続いています。暖かくなる前に、どうか琵琶湖が深呼吸してくれますように。本当は、いつもこのような気持ちで、一年を通して、「最近の琵琶湖の体調はどうかな。元気にやっているのかな」と、琵琶湖に関心を寄せて、関わり続けていかなければいけないと思う追うんですけどね。

◾️ところで、今日は、「マザーレイク21計画学術フォーラム」が滋賀県庁で開催されました。フォーラム終了後、このフォーラムで委員をされている津野洋先生と一緒に帰宅したのですが、その際、「琵琶湖の深呼吸」って誰が名付けたのかなという話になりました。うまい名付けだという評価何ですが、どなたか名付け親をご存知の方はおられますか。普通は「琵琶湖の全層循環」といってもピンときませんが、それを「琵琶湖の深呼吸」と名付けることで、ずいぶん直感的に理解できることになります。とても素敵なアイデアだと思います。こういう名付けやネーミングって、とても大切ですよね。

【感謝】◾️このブログはコメントを書いていただく機能を停止しています。というのも、山ほど海外からスパムコメントが送られてきて、毎日、削除の作業が大変だからです。本当は、コメント欄で、様々な皆さんと交流をしたいのですが…。ということで、ダイレクトメッセージを送っていただけるようにしています。その「琵琶湖の深呼吸」の名付け親のことに関してメッセージをいただきました。お名前は伏せておきます。ありがとうございました。以下が、いただいたメッセージです。

———————————————-

名付け親は滋賀大学の 岡本巌教授です。

https://www.shiga-u.ac.jp/pdf/topics/biwako.pdf

———————————————-

蕪栗沼

◾️3月11日(月)、岩手での仕事を終え、お世話になった方達にもご挨拶も済ませ、朝7時の新幹線で盛岡を出発しました。次の目的地は宮城県大崎市の蕪栗沼でした。「ふゆみずたんぼ」に取り組む農家、齋藤肇さんに会いに行ってまいりました。宮城県大崎市にある東北新幹線古川駅で下車し、近くで予約していたレンタカーを借りて、一路、蕪栗沼近くにある斎藤さんのお宅へ。ちょうど春からの農作業に向けてトラクターの整備をされているところでした。普通、滋賀の農家だと、兼業からの収入(サラリーマンとしての給与)でトラクターを買い替えていくわけですが(どなたも、できるだけ長持ちするように整備はされますが…)、斎藤さんの場合は、中古の古いトラクター2台を非常に安く購入して、1台からは部品を取り出し、1台を修繕・整備することで、営農にかかる経費を削減されています。斎藤さんは、若い学生の頃、経営学を勉強されており、経営的に合理的かどうかをきちんと判断した上での対応です。外で働いてお金を稼いでも、その金が農機具に消えていくのならば意味がない。その分を自分は農業に集中したい。農機具にかかる費用を安くすれば問題はない。簡単に言えば、そのような判断でしょうか。だから、斎藤さんは農家なんですが、ご自宅の作業場の一部の雰囲気はどこか自動車整備工場のようでもあります。

◾️そのような作業場の2階に案内してもらいました。今は使われていない部屋があり、そこの窓からは、蕪栗沼に隣接する農地を眺めることができます。ここで、少し脇道に逸れます。地元の「特定非営利活動法人蕪栗ぬまっこくらぶ」のホームページでは、蕪栗沼を以下のように解説されています。

蕪栗沼は、宮城県北部の平野部にある、面積約150ha(1.5平方キロメートル)の低地性湿地です。周辺3つの水田とともに遊水地として整備されており、増水時に一時的に水を貯めることで周囲の家屋や水田を洪水から守っています。国の天然記念物に指定されているマガンの越冬地で、国内に飛来する半数の約7万羽が利用しており、国際的に重要な湿地を保護するラムサール条約に指定されています。

◾️この解説の中にある「周辺3つの水田」の1つが、斎藤さんが交錯している農地になります。また、解説の中では説明されていませんが、蕪栗沼に流れ込む複数の河川が沼の周囲に三角州を作り、そこで江戸時代から戦後直後まで干拓による農地の開発が行われてきました。斎藤さんが交錯している農地も、そのような干拓によってできた農地です。この干拓地の水田に冬期湛水(冬場に水田に水を張る)が行われてきました。この辺りのことを、環境省の生物多様性に関するページで次のように解説しています。

蕪栗沼は、宮城県の北上川水系にある面積約150haの沼です。「沼」といっても大部分はヨシやマコモで覆われている「湿地」で、周辺は沼を干拓してできた水田に囲まれています。

蕪栗沼は、国の天然記念物に指定されているマガンを含めた220種類以上の鳥類のほか、メダカやゼニタナゴなど絶滅危惧種127種も確認されている生物多様性の宝庫です。平成17(2005)年、ガン類のねぐらである蕪栗沼とその周辺の水田が、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約であるラムサール条約に登録されました。周辺の水田では、冬の間に田畑に水を張る「ふゆみずたんぼ」(冬期湛水)を実施し、ガン類のねぐらを分散する取り組みを行っており、これにより農地と湿地の両機能を併せ持つ「農業湿地」という新しい価値観が広まりつつあります。

◾️詳しくは、リンク先の環境省のページにある解説をご覧いただきたいと思いますが、簡単に言えば農家による「ふゆみずたんぼ」の取り組みとマガンがうまく共生する仕組みが生まれたようです。マガンが一箇所に集中していると伝染病が広まる危険性があり、「ふゆみずたんぼ」によりねぐらが分散するとその危険性を低くすることができます。また、マガンをはじめとして渡り鳥が飛来する「ふゆみずたんぼ」では、鳥の糞が良質な肥料になり、雑草等も鳥が食べてくれるので除草剤を使用しなても良いなどの効果があるのだそうです。かつては、稲刈りをした後、農家にとってみれば、干してある稲を食べる害鳥であったマガンと共生できるようになったのです。

◾️話を元に戻しましょう。斎藤さんは、鳥類をはじめとする水田の生物多様性をテーマに掲げて活動している「NPO法人田んぼ」の皆さん、そしと鳥に関心を持つ市民の皆さんと一緒に、蕪栗沼や「ふゆみずたんぼ」に飛来するマガンをはじめとする鳥たちの調査をされています。その調査結果については、鳥類学会で発表されています。大変活発に調査研究も進めておられるのです。斎藤さんは、お宅の作業場の2階を、そのような調査研究の拠点、そして観察基地として改装されるプランを私に説明してくれました。

◾️この後、ご自宅の中二階にある資料館に移動しました。斎藤さんは、民俗学や歴史にも非常に関心があり、こまめに資料をたくさん集めておられます。そのコレクションが、中二階を改装して作った資料館に展示してあるのです。その片隅にある斎藤さんの書斎で、お昼近くまで、なんだかんだといろんな話をしました。普通、社会学者が農家を訪問すると、ICレコーダーで録音しながらノートに記録をとりインタビューをするのでしょうが、今回の場合は、そのようなことは一切せずに、ただひたすらおしゃべりをしました。2017年に、大崎地域1市4町(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)と宮城県、関係団体で組織する大崎地域世界農業遺産推進協議会が申請した「未来へつなぐ『生きた遺産』 世界農業遺産 豊饒の大地『大崎耕土』を育んだ巧みな水管理と水田農業」が世界農業遺産に認定されおり、世界農業遺産になった後のこの地域の状況を、当事者である農家から伺いたかったからです。まだ、このブログで報告できるような段階にはありませんが、世界農業遺産に認定された後のことについて、この大崎地区だけでなく、国内の他の地域も含めて、どのように地域が変化しているのか、あるいはしていないのか、それは何故なのか、もう少し時間をかけて確認をしてみようと思います。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️午後からは、斎藤さんと一緒に、蕪栗沼の近所にある「NPO法人田んぼ」に移動しました。そうなんです。斎藤さんは、この日、私のために1日を空けておいてくださったのです。感謝です。「NPO法人田んぼ」では、理事長の岩渕成紀さんと研究員の舩橋礼二さんとお話をすることができました。年度末、報告書執筆でご多用の中ご対応くださいました。ありがとうございました。いろいろお話できましたが、興味深かったのは、市民調査・住民参加型調査と科学との連携です。「田んぼのSDGs宣言 持続可能な農業のための9つの田んぼの指標」というパンフレットをいただきました。これは、持続可能性と生物文化多様性に配慮した新たな田んぼの認証制度に向けて作成したものです。仏教の「曼荼羅」を元にデザインされています。ネットにも、アップされていますので、ぜひご覧ください。いただいたハプンレット、荷物の中でちょっとくしゃくしゃになってしまいましたが、大切に活用させていただきます。このパンフレットを頂いた時、理事長の岩渕さんともお話をしましたが、ちょっと盛り上がったのは、この「NPO法人田んぼ」が作成された指標を元に、それぞれの土地の環境や生物多様性に合わせてカスタマイズして、自分たちの地域により適切な指標を考えていけるのではないのかという点でした。

◾️滋賀県が農水省に認定申請していました「滋賀県琵琶湖(びわこ)地域 森・里・湖(うみ)に育まれる漁業と農業が織りなす琵琶湖システム」が、「世界農業遺産」への認定申請を承認されるとともに「日本農業遺産」に認定されましたが、農業遺産の価値を多くの人びとと共有していくためにも、「NPO法人田んぼ」が作成された指標を参考にしながら(きちんとリスペクトをして)、滋賀ならではの指標が作成できのではないのか…、そのように思っているからです。まだまだアイデア段階ですが、いろんな方達と相談をしてみようと思います。スマホやスマホについたGPSが誰でも使えるような時代になってきました。そのようなIT技術ともつなげると、いろんな展開がありそうです。

◾️さて、午後から「NPO法人田んぼ」でお話をさせていただき、そのあとは、いったんホテルに戻り、夕食を斎藤さん、舩橋さん、そしてお2人の友人でもある一條達也さんとご一緒することができました。一條さんの本業はバイク整備工場の経営者ですが、斎藤さんたちとマガンの調査をされています。私のfacebook友達でもあります。一條さんは釣の名人でもあり、お土産にと、ご自身で釣ったアイナメの「とば」をいただきました。鮭とばをご存知でしょうか。秋鮭を半身におろして皮付きのまま縦に細く切り、海水で洗って潮風に当てて干したものです。そのアイナメ版です。魚のビーフジャーキーのようでもあります。いろんな技をお持ちの方達がおられます。斎藤さんも相当ユニークな方だと思いますが、一條さんも負けてはいません。生物多様性とともに、人間多様性も大切だと改めて思いました。