坂本さんとの再会

▪️昨晩は、「限界集落にみるIターン者の役割-滋賀県高島市朽木針畑を事例に-」という卒業論文で、2011年春に卒業した坂本昂弘くんの叔父様、坂本恭二さんと再会しました。楽しかったです。盛り上がりました。叔父様は、副業で木工のお仕事もされています。今日は、スマートフォンを入れるとアンプのように音が拡大される木製スピーカーを受け取りました。叔父様の作品です。ありがとうございました‼️で、坂本くんの叔父様と知り合ったきっかけなんですが、以下をお読みいただければと思います。

「朽木村古屋の坂本家のこと」

「朽木古屋『六斎念仏踊り』の復活」

▪️あっ、もちろん大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」です。昨日は、お店は満員でした。コロナ禍の最中はお店の継続が心配されるほどでしたが、最近は完全に以前のように復活しています。すばらしい。

龍谷大学「新月会」を開催しました。

▪️昨晩は、龍谷大学「新月会」でした。「新月会」とは、関西学院大学出身の龍大教職員(退職者も含む)による職場内の同窓会です。関学の同窓会は、地域や職場に限らず、だいたい新月会という名前が付いています。関学の校章が新月なんです。現在、教員(教育職員)が11名、事務職員が7名、全員で18名の方達が加入されています。

▪️この日は、お仕事のご都合等もあり、全員ご参加いただくことはできませんでしたが、それでも9名の方達(教員5名、事務職員4名)がご参加くださいました。途中、早めに帰宅せねばならない方もおられて、最後の記念写真は8名になりました。

▪️出身大学の「ご縁」を大切にしながら、学部や職種を超えて、いろいろお話をすることができました。一番お若い方は、まだ30代。私の娘と同い年です。娘と仕事の分野が近いこともあり、うちの娘のこともご存知でした。そのような「ご縁」もあったり…なんです。

▪️次回は、秋か年末に開催されるのではないかと思います。年末は、新月会のメンバー有志での甲子園ボウル(全日本大学アメリカンフットボール選手権大会)観戦も楽しみです。その前に、関西リーグで母校に優勝してもらわないといけませんが。

糖質0麺

▪️ストイックに糖質制限に取り組んでいるので、通常、麺を食べることはありません。外食で食べるものがなく仕方なく蕎麦を食べることもあります。ただ、それはうどんよりはまだ血糖値が上がりにくい…という理由からです。仕方なくなんです。普通の麺はまず食べません。

▪️ストイックに糖質制限に取り組んでいるので、通常、麺を食べることはありません。外食で食べるものがなく仕方なく蕎麦を食べることもあります。ただ、それはうどんよりはまだ血糖値が上がりにくい…という理由からです。仕方なくなんです。普通の麺はまず食べません。

▪️でも、最近のスーパーでは、私のような人のために「糖質0麺」が売られています。ただ、一度食べて、「こんな味やったら無理して食べんかてええわ、値段も高いし」と思っていました。ところがです。親しい職員さんが、一度冷凍して解凍すると、コシがでできて美味しく食べられますよと、この「cookpad」のレシピを教えてくださったのです。先日、さっそくチャレンジしてみました。

▪️解凍して、よく水切りして、オリーブオイルで炒めながら、パスタソースをふりかけて、かつ節と塩昆布も加えました。驚くほど、美味しくなっていました。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、久しぶりに麺を頬張ることができました。快感ですね。満足しました。この「糖質0麺」は、おからパウダーとこんにゃく粉から作った糖質を含まない麺なんです。だから、値段も高くなります…それは仕方ないですね。

▪️この時は、「糖質0麺」のうどんでしたが、数日後は、「糖質0麺」の中華麺を冷凍→解凍し、冷やし中華にしてみました。この時も、美味しく食べられました。冷やし中華なので、レタス、トマト、キュウリ、たっぷり野菜を加えて、あとはハムと錦糸卵。それから、自家製のタレも作りました。タレには普通砂糖を加えるのですが、パルスイーツという人工甘味料で代替してみました。満足しました。

「カレイのバターしょうゆ焼き」

▪️すみません。自己満足の投稿です。アホくさと思われる方、スルーしてください。

▪️昨日は夕食を作りました。夕方、近くの生協のスーパーに夕飯の買い物に行ったのですが、そこでカレイのレシピをディスプレイで紹介していました。私の場合ですが、カレイというと煮付けか唐揚げしか頭に浮かんできません。でもディスプレイでは、「カレイのバターしょうゆ焼き」を提案していました。なるほどと思い、試しに作ってみることにしました。美味しかったです〜。このスーパーではよくカレイを売っており、時々買って煮付けにしていましたが、こういう調理の仕方もあるんですね。納得しました。これは、そのレシピです。左は、残り物のピーマンと、安く買った豚こまで適当に作った炒め物です。一応、中華風。

東北の「春の幸」

▪️東北に暮らす知人が、「春の幸」を送ってくださいました。とても嬉しいです。ワラビ、ネマガリダケ、アスパラガス、赤ミズ、あく抜きしたワラビも。昼食に、早速、アスパラガスを湯掻いていただきました。立派なアスパラガスです。しかも、味が濃く、とても水々しい。今度は、らから琵琶湖の幸をお届けすることにしましょう。

▪️ずっと関西に暮らしていると、赤ミズという山菜の名前を聞くことがありません。私は岩手に6年間暮らしていたことがあり、その時に赤ミズやミズという山菜の名前を聞くことはありました。また、どこかのお店でいただいたこともあると思います。ただ、単身赴任だったせいか自ら積極的に買い求めて調理をすることはありませんでした。明日、皮を剥いて、茹でて、下処理をする予定です。

▪️ネマガリダケも関西では見かけません。細いタケノコのようですが、チシマザサという大型の笹なのだそうです。このネマガリダケ、大好物なのです。普通のタケノコのように灰汁がありません。普通のタケノコは、糠で炊いたりして灰汁抜きをしますが、ネマガリダケはそのまま調理できるので、とてもありがたいです。明日は、どうして食べようかと思案中です。

「利やん」でビワマス

▪️ 昨日は大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」で、龍谷大学の職員である水野哲八さん・栗田雅文さんとの呑み会でした。昨年度まで吹奏楽部の部長を務めている時、副部長であるこのお2人には大変お世話になりました。ということもあり、ひさしぶりにお2人とじっくりお話をして楽しい時間を過ごすことができました。昨日は、栗田さんから「ビワマスが食べたい」とのリクエストがあり、お店に頼んで湖北の漁協から取り寄せていただきました。ビワマスの刺身、炙り、にんにくバター焼、美味しくいただくことができました。写真は、刺身と炙りです。

▪️昨日は、19時前から23時頃まで、約4時間、大学の将来に向けて、いろいろ大切な話しができたように思います。私も、若いお二人の職員さんに、大学の地域連携の事業に関するアイデアを聞いていただきました。真剣に聞いてくださいました。ありがたかったです。

山仲善彰さんの告別式

▪️かつて滋賀県庁に勤務され、野洲市長も務められた山仲善彰さんが、4月28日にお亡くなりになりました。享年73歳。本日、野洲市の野洲川斎苑で告別式が営まれました。私も、山仲さんとのお別れをしてきました。

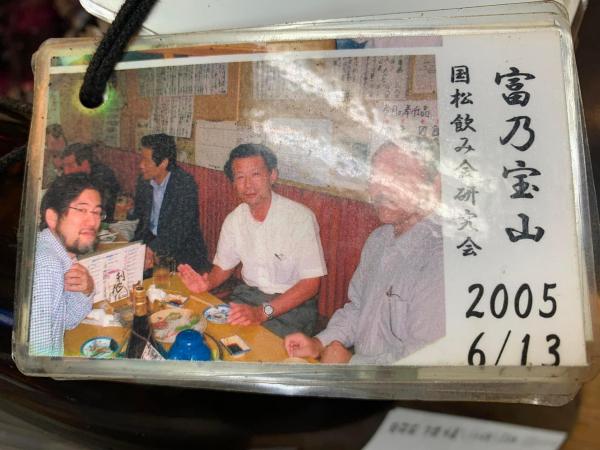

▪️この写真、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」の私の芋焼酎のボトルにぶら下がっているカードの束の中の1枚です。2005年6月13日に、山仲さんと一緒に飲んでいることがわかります。今から19年前ですね。私は2004年から龍谷大学に勤務していますので、2年目ですね。おそらく、滋賀県庁の琵琶湖漁業環境動態調査会議か、面源負荷削減対策検討委員会に参加した頃の、それらの後の呑み会かと思います。この日、新しく芋焼酎の一升瓶をキープしました。「利やん」では、ボトルをキープするたびに写真を撮ることになるので、こうして記録が残るのです。この時は、当時、滋賀県立大学に勤務されていた國松孝男先生と一緒の「呑み」だったのですね。みんな、若いです。私などは、髪もふさふさ真っ黒、髭も真っ黒です。

▪️山仲さんとは、この時以外にも酒席をご一緒させていただきました。この時が一番最初だったのかな、記憶がはっきりしません。山仲さんは、頭の回転がとても速く、ストレートに発言される方でした。そのようなこともあり、受け止める方達の印象は様々だったと思いますが、私はそういう山仲さんと仲良くさせていただきました。もっと、山仲さんと一緒の「呑み」の機会が欲しかったですね。もっとお話を伺いたかったです。残念です。

▪️山仲さんは、野洲市長を3期12年お勤めになりました。これは、8年前の投稿の掲載した写真です。真ん中で膝をついておられるのが山仲さんです。この時は、野洲市長として、このような手作り感満載の「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」にもご参加くださいました。これは「ヨシ群落保全審議会」メンバーの方達が集まって行ったワークショップです。山仲さんは、滋賀県庁に勤務されていた時は、琵琶湖環境部長をお勤めになっていましたから、知識と経験を豊富にお持ちで、審議会でも非常に積極的にご発言いただいていましたが、公務がご多用の中、この検討会にもご参加くださり、他の皆さんと一緒にワークショップにも取り組んでくださいました。

【関連投稿】▪️よろしければ、「ヨシ群落保全基本計画等見直し検討会」をお読みいただければと思います。

安田さんと「利やん」

▪️昨晩は、というか昨晩もですね、大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でした。お相手は、元・滋賀県農政水産部長で、現在は近江八幡市の教育長の安田全男さんです。安田さん、楽しい時間ありがとうございました。

▪️私は、FAO(国際連合食糧農業機関)が認定する世界農業遺産に、滋賀県が「琵琶湖システム」を申請する際のお手伝いをさせていただきました。そのきっかけをくださったのは、当時農政水産部長であった安田さんでした。しかも、その安田さんとの出会いの場は、この「利やん」でした。

▪️かつて琵琶湖博物館で学芸員として勤務していた時代の、琵琶湖博物館の副館長を務められ、後に嘉田由紀子知事の時に副知事を務められた田口宇一郎さんが、安田さんと「利やん」で飲んでおられたのです。その時に、たまたま私がお店に伺い、田口さんに「おっ、わきさん、安田くんを紹介するわ」と、安田さんをご紹介くださったのです。飲みながら、現在「琵琶湖システム」と名付けられている滋賀県の、自然環境と歴史文化そして現在の生業が一体となった仕組みについて、意見を交換して盛り上がったのでした。その時がなければ、私が世界農業遺産に関わることはなかったのかなと思います。

▪️そういう意味で、「利やん」というお店や田口さんにご縁をいただいたということになります。心より感謝しなくてはいけません。世界農業遺産の申請に関わったことは、自分の見識を広げる経験になりました。安田さんが農政水産部長を務められた後、3人の部長さんとご一緒に世界農業遺産申請に取り組ませていただきました。結果として、多くの皆さんお知り合いになることができました。本当に、感謝の気持ちしかありません。

▪️昨晩は、教育長としてお仕事上での大きなテーマと、世界農業遺産「琵琶湖システム」の今後の展開について、いろいろ意見交換をさせていただきました。また、滋賀県から世界農業遺産に挑戦することになった背景等についても教えていただきました(初めて知ったことでした)。大切な時間を持つことができました。私の場合は…かもしれませんが、こういう機会がいろんな仕事(取組み)のシーズ(種、きっかけ)になっていくのです。ありがたいことですね。今日、安田さんは「今日は第1回目」とおっしゃっていたので、関係する様々な方達もお呼びして、第2回、第3回と続けていくことになるようです。

▪️昔の上司である田口さんが、「仕事はな、ロマンなんや」と言っておられました。安田さんも私も、その田口さんの教えに従ってきたのかなと思います。組織的にやるぺき目標をきちんと受け止めつつ、その上で「こうなったら素敵やん」という自分の思いを、周りの皆さんの賛同も得つつ実現させていく、それが仕事なのかなと思います。私は、退職まで残り3年ですが、それでも「ロマン」を抱いています。そのロマンがうまく実現したら、またfacebookで報告させていただきます。

京都駅前で

▪️昨日は、仕事の後、瀬田キャンパスから京都駅に向かいました。そして、心理学部の東豊先生、法学部教務課の平國祐樹さんと、京都駅前にある「たかひとり」に集まりました。私たちは龍谷大学に勤務していますが、3人とも関西学院大学の同窓生です。しかも「たかひとり」のマスターも同窓生です。龍谷大学内部には、同窓生の教職員が集まって龍谷大学新月会という会を作っているのですが、昨日は、その新月会とは別に3人で集まりました。

▪️平國さんは、関西学院大学の硬式野球部でピッチャーをしていました(ちなみに阪神の近本選手の先輩です)。その時に平國さんをコーチとして指導をされていたのが、元・阪急ブレーブスのピッチャー足立光宏さんでした。足立さんはアンダースローのピッチャーで、少年時代の東先生にとって憧れのプロ野球選手だったです。昨日は、日本シリーズで巨人打線に投げ勝った時の足立さんのことを、熱く語っておられました。

▪️ということで、東先生は平國さんに「なあ、足立さんにサインもらってきて〜な」とお願いをされたのですが、足立さんはきちんと色紙にサインを書いてくださり、昨日はその色紙を平國さんから東先生に渡すことになったのです。そして、「ほな『たかひとり』で。社会学部の脇田さんも呼ぼう」ということになったようです。ありがとうございました。「たかひとり」のあとは、東先生はご自宅が遠方(神戸の西に方)なのこともあり新幹線で帰宅されましたが、平國さんと私は「へんこつ」で二次会。楽しい時間を過ごすことができました。

QUICK RIDE

▪️世の中の動きになかなかついてないいけません。たとえば、皆さん、コンビニとかで電子決済されているでしょう。私は、まだ厳禁です。まあ、クレジットカードは使いますけど。PayPayってどういうふうに使うんかな…という感じです。

▪️世の中の動きになかなかついてないいけません。たとえば、皆さん、コンビニとかで電子決済されているでしょう。私は、まだ厳禁です。まあ、クレジットカードは使いますけど。PayPayってどういうふうに使うんかな…という感じです。

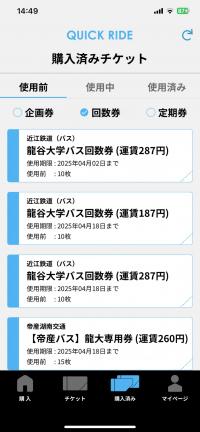

▪️そのような私なんですが、本日、とうとう時代の流れに逆らえず、電子回数券を使い始めました。「QUICK RIDE」というアプリをインストールしたのです。学生さんたちが、何やらスマホの画面を運転手さんに見せておられるので、ああ、これが電子回数券かとは理解していたのですが、チラリと見えた画面には、黒い背景に赤い点線の円が点滅していました。どうなっているのかよくわかりませんでした。

▪️今日、使ってみてやっと理解できました。あの赤いのは時間制限を示す表示だったのですね。やっとわかったよ。回数券を「使用」にすると、今日の場合は30分経つと使えなくなるようです。つまり、回数券を1枚使ったということになるようです(たぶん…)。ふーん、そういうことなのか。

▪️回数券は3種類。JR瀬田駅(帝産湖南交通)、JR大津駅・JR大津京駅(近江鉄道バス)と瀬田キャンパスをつなぐばすの回数券です。この春から、瀬田キャンパスからJR湖西線の大津京駅に行くバスが登場しました。これまで大津駅までだったのが、一部の便が大津京まで行くようになったのです。画像では、4種類になっていますが、大津京-瀬田キャンパスの回数券を2回間違って買ってしまったのです。慣れないとこういうことになってしまう…。

▪️大津京行きに乗ると、スムースに自宅に帰れることができますが、スムースに自宅に帰ると大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に寄ることができなくなりますね。