「北船路米づくり研究会」が日本酒をプロデュース?!

■今年の9月2日(日)、「北船路米づくり研究会」が主催するイベント「かかし祭」が、私たちが通う北船路の棚田で開催されました(くわしくは、こちら「北船路づくり研究会「かかし祭」を開催!!」をご覧ください)。このイベントに街中からご参加いただいた方たちのなかに、大津の中心市街地で酒造業を営む「平井商店」の奥様がいらっしゃいました。その奥様が、棚田をめぐりながら地元の農家のお話しを伺うさいに、「北船路って良い名前よね〜。日本酒の銘柄にいいな〜。この棚田に酒米をつくれないかしら…」とおっしゃったのでした。その一言が、地元の農家にも伝わり、棚田で酒米を生産してみようかという話しが少しずつ関係者のあいだで浮かび上がってきました。

■今年の9月2日(日)、「北船路米づくり研究会」が主催するイベント「かかし祭」が、私たちが通う北船路の棚田で開催されました(くわしくは、こちら「北船路づくり研究会「かかし祭」を開催!!」をご覧ください)。このイベントに街中からご参加いただいた方たちのなかに、大津の中心市街地で酒造業を営む「平井商店」の奥様がいらっしゃいました。その奥様が、棚田をめぐりながら地元の農家のお話しを伺うさいに、「北船路って良い名前よね〜。日本酒の銘柄にいいな〜。この棚田に酒米をつくれないかしら…」とおっしゃったのでした。その一言が、地元の農家にも伝わり、棚田で酒米を生産してみようかという話しが少しずつ関係者のあいだで浮かび上がってきました。

■これは良いチャンスかもしれない…ということで、研究会では、「平井商店」さんと北船路の営農組合とのあいだをおつなぎすることにしました。「平井商店」の杜氏でもあるご主人は、大津で穫れた米で日本酒をつくりたい…という強い気持ちをお持ちの方です。来年も、なんとか大津で酒米を確保したいとお考えだっこともあり、「平井商店」さんと営農組合とのあいだで、前向きに事業に取り組んでいくことになりました。写真は、先日、11月4月に、「平井商店」さんで相談をしたときのものです。「平井商店」のご主人、私たち研究会の顧問である指導農家、そして営農組合の皆さん、研究会からは学生と私が参加しました。

■ただし、いろいろ検討すべきことも多いわけです。営農組合としては、酒米生産を、経営的に、そして「村づくり」の将来にプラスにしていくために、様々な課題に対処していかなくてはなりません。また、私たち「北船路米づくり研究会」としても、街の酒造会社と農村との間をつなぎ新しい銘柄を生み出すというだけでなく(農村-大学-都市交流・連携による「農」の6次産業化)、そこに商品としての「付加価値」、さらには「社会的な意義」を付け加えていかなくてはいけません。龍大生が協力し、プロデュースしていく、そのような関わり方が大切になってきます。日本酒にお詳しい方からは、「お酒の新しい銘柄を作るというのは、本当に大変なことで、作るのは簡単で最初話題になるからそこそこ売れても定着させるのは大変だ。いままでにもプライベートブランドがいくつできては消えていったか…。新しい銘柄を立ち上げるならば、大学として真剣に取り組んでほしい」という厳しいご指摘やアドバイスもいただいています。頑張らねば…。これからも「北船路米づくり研究会」の取り組みに、ご注目いただければと思います。

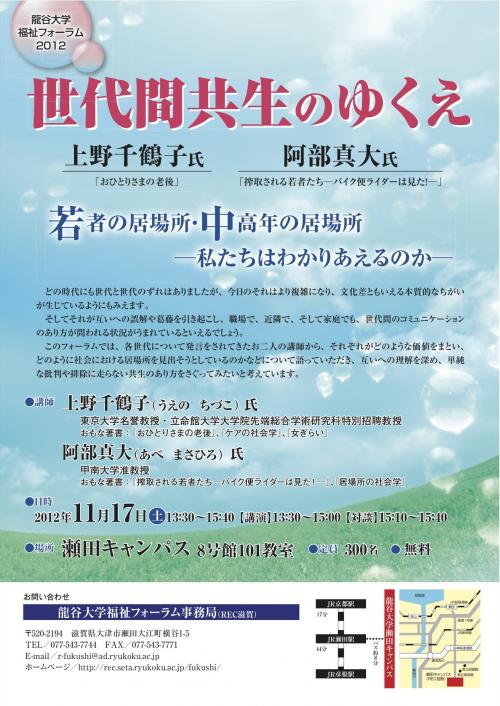

龍谷大学社会学部・福祉フォーラム「世代間共生のゆくえ 若者の居場所・中高年の居場所 ─私たちはわかりあえるのか─」

■龍谷大学社会学部の「社会福祉フォーラム」は、社会学部における地域福祉学科および臨床福祉学科開設にともない、これまでの専門職養成に加えて、様々な分野や広範な人々との連携・協力を創りだし、社会福祉のさらなる発展をめざして設立されました(詳しくは、こちらをご覧ください)。

■今年のフォーラムのタイトルは、「世代間共生のゆくえ 若者の居場所・中高年の居場所 ─私たちはわかりあえるのか─」です。2012年11月17日(土)13:30~15:40、瀬田キャンパス 8号館101教室で開催されます。ゲストには、上野千鶴子さん(東京大学名誉教授・立命館大学大学院先端総合学術研究科特別招聘教授)と阿部真大(あべ・まさひろ)さん(甲南大学准教授)のお2人の社会学者をお招きします。著名な社会学者である上野さんについては、特にご説明する必要もないかもしれません。阿部さんは、『居場所の社会学』、『搾取される若者たち ─バイク便ライダーは見た!─』で注目を集めている新進気鋭の若手社会学者です。

■今回のフォーラムは、お2人の講演と対談から構成されています。以下が、開催趣旨です。

—————

どの時代にも世代と世代のずれはありましたが、今日のそれはより複雑になり、文化差ともいえる本質的なちがいが生じているようにもみえます。

そしてそれが互いへの誤解や葛藤を引き起こし、職場で、近隣で、そして家庭でも、世代間のコミュニケーションのあり方が問われる状況がうまれているといえるでしょう。

このフォーラムでは、各世代について発言をされてきたお二人の講師から、それぞれがどのような価値をまとい、どのように社会における居場所を見出そうとしているのかなどについて語っていただき、互いへの理解を深め、単純な批判や排除に走らない共生のあり方をさぐってみたいと考えています。

—————

■「社会福祉フォーラム」ではありますが、ここには、地域福祉学科・臨床福祉学科の教員だけでなく、社会学科の教員も参加しています。そのようなこともあり、今回は、ゲストに2人の社会学者をゲストとしてお招きする、これまでにない企画になったようです。ぜひ、ご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。

GPS付きのランニング用腕時計

■「びわ湖高島栗マラソン」(ハーフ)で、目標の2時間切りを達成することができました。この大会に出場する前から、もし目標が達成できたら自分に「ご褒美」をあげようと思っていました。「ご褒美」とは、「エプソン EPSON リスタブルGPS アスリートモデル SS500R」です。自分のランの状況を確認できる、また記録もとることのできるGPSのついた腕時計です。昨日は少し時間があったものですから、溜まっていた「ヨドバシカメラ」のポイントも使って、思いきってこの腕時計を購入しました。この腕時計を使いながら、練習をしてみようと思います!!

■「びわ湖高島栗マラソン」(ハーフ)で、目標の2時間切りを達成することができました。この大会に出場する前から、もし目標が達成できたら自分に「ご褒美」をあげようと思っていました。「ご褒美」とは、「エプソン EPSON リスタブルGPS アスリートモデル SS500R」です。自分のランの状況を確認できる、また記録もとることのできるGPSのついた腕時計です。昨日は少し時間があったものですから、溜まっていた「ヨドバシカメラ」のポイントも使って、思いきってこの腕時計を購入しました。この腕時計を使いながら、練習をしてみようと思います!!

■これまでは、ウエストポーチにiPhone5を入れて、アプリ「runmeter」で自分のランの記録をとっていました。そして、時々、ポーチからiPhone5を取り出して、自分のスピードを確認していました。先日の、ハーフマラソンのときもそうです。しかし、こういうことをやってぃるとランに集中できません。このGPS付き腕時計があれば、いつも自分のスピードが常に確認できます。まわりのランナーのスピードに関係なく、自分のペースを維持することができます。こういうエントリーをアップすると、「あいつはカッコから入っている」と言われてしまうのですが、もちろん、練習に励むためのひとつの動機づけ…でもあります。

■この腕時計、もちろん1kmごとにラップをとってくれます。また、信号などで立ち止まったときも、計測を停止し、走り出すと再び計測を始めてくれます。あらかじめ設定した目標ペースに対する達成度を確認するこもできます。これは、なかなか便利ですし、面白いです。さらに、GPSの電波の届かないトンネルの中や高いビルのそばでも、本体に内蔵されたストライドセンサーにより、距離とラップを刻み続けてくれます。これは、かなり賢い腕時計です。さっそく、次の練習から使い始めてみようと思います。今月23日の「福知山マラソン」までに、使いこなせるようになっておこうと思います。使い心地については、またレポートします。

「龍大米」をお届けしました。

■10月31日(火)の午前中、赤松学長をゼミ生と一緒にお訪ねしました。そして、ゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」の活動報告を行いました。昨年の夏から定期的に大津市・丸屋町商店街で行っている「北船路野菜市」のこと、夏に開催した農村と都市の交流イベント「かかし祭」のこと、また今後の活動の展開やその方向性についても、ゼミ生の方から説明をさせていただきました。赤松学長には、大変気さくに応じていただました。また、そのさい、今年、北船路の棚田で収穫した「龍大米」(学生たちが天日干しをしたコシヒカリ米)をお渡ししました。

■10月31日(火)の午前中、赤松学長をゼミ生と一緒にお訪ねしました。そして、ゼミ活動の一環としておこなっている「北船路米づくり研究会」の活動報告を行いました。昨年の夏から定期的に大津市・丸屋町商店街で行っている「北船路野菜市」のこと、夏に開催した農村と都市の交流イベント「かかし祭」のこと、また今後の活動の展開やその方向性についても、ゼミ生の方から説明をさせていただきました。赤松学長には、大変気さくに応じていただました。また、そのさい、今年、北船路の棚田で収穫した「龍大米」(学生たちが天日干しをしたコシヒカリ米)をお渡ししました。

■ゼミ生たち、少し緊張しているところが、かわいかったな〜。学長とは、龍谷大学の教職員の親睦会である「奈良県人会」で年に数度ご一緒させていただき、いろいろお話しをさせていただいていますが、一般の学生だと、学長と直接お話しをするチャンスなんて、なかなか無いですからね~。入学式や卒業式のさいに、遠くから拝見する…だけでしょうね。そういう意味でも、ゼミ生には良い経験だったのではないかと思います。

■写真は、「龍大米」を赤松学長にお届けしたところのものです。左から、赤松学長、3年生のリーダーMくん、4年生のサブリーダーSくん、そして私です。北船路の棚田で生産した米は、寒暖の差の大きい環境、そして冷たい山水で生育することもあり、平地の水田に比べて反収は7割程、また米粒も小さいものになりますが、炊飯しているときから米が持つとても良い香りがします。また、味も濃いため、オカズがなくても美味しく食べられます。米本来の味がします。冷めても美味しいのも、特徴です。学長には、昨年も「龍大米」をお届けしたので、その味については良くご存知でした。あとで、秘書をされている職員の方から、学長が大変喜んでおられたと、メールもいただきました。

■この「龍大米」、先にほど書いた「北船路野菜市」でも販売させていただきました。その他にも、京都の飲食店2軒、大津の飲食店1軒でも使っていただいています。京都の1軒のお店では、昼間のランチに、豚汁やおばんざいの小鉢とともに、オニギリとしてオフィス街のサラリーマンやOLの皆さんに召し上がっていただきました。あまりに美味しいので、オニギリのおかわりをされるOLもおられるとお聞きしています。また、評判になり、お店のなかでも「龍大米」を販売させていただくことになりました。もう1軒では、やはりランチに「龍大米」を提供させていただくのですが、店頭でゼミ生たちがチラシを配布するなどしてアピールさせていただくことになっています。

■この「龍大米」、先にほど書いた「北船路野菜市」でも販売させていただきました。その他にも、京都の飲食店2軒、大津の飲食店1軒でも使っていただいています。京都の1軒のお店では、昼間のランチに、豚汁やおばんざいの小鉢とともに、オニギリとしてオフィス街のサラリーマンやOLの皆さんに召し上がっていただきました。あまりに美味しいので、オニギリのおかわりをされるOLもおられるとお聞きしています。また、評判になり、お店のなかでも「龍大米」を販売させていただくことになりました。もう1軒では、やはりランチに「龍大米」を提供させていただくのですが、店頭でゼミ生たちがチラシを配布するなどしてアピールさせていただくことになっています。

■右側の写真。これは、10月20日に開催した「北船路野菜市」のものです。中央にしゃがんでいるのは、今年の3月に卒業したゼミのOBのYaくんとYoくんです。後輩たちの活動を応援しに、京都と福井からやって来ててくれました。「北船路米づくり研究会」の活動は、2012年に始まりました。最初は、野菜市等の事業展開の可能性を探る段階でした。指導する私の方も、暗中模索の状況でした。そのようなときに、頑張って研究会の取り組みに参加してくれたのが、研究会1期生のYaくんとYoくんでした。

■OBの2人は、「自分たちは、後輩のみんなのような活動はできなかった。農業の体験…でしかなかった。それに比べて、後輩たちは、きちんと事業を展開しているのですごいな~」と感心していました。しかし、彼らの1期生の活動があったからこそ、またその活動が基盤となったからこそ、現在の活動があるのです。私としては、むしろ何ないところから研究会の活動を立ち上げた彼らの存在を高く評価したいと思いますし、後輩の諸君も先輩に感謝してもらいたいとも思っています。

■野菜市のあと、OBの2人とともに北船路の指導農家のご自宅を訪問しました。指導農家も、彼らの訪問を大歓迎してくださいました。卒業後もこのような関係が続くことを、私としても大変嬉しく思っています。夕方からは、いつもの店、大津駅前の居酒屋「利やん」で、現役生4年生のリーダーI君も交えてプチ同窓会を行いました。「おれたちO Bも、これから後輩の研究会の活動を応援せんといかんよな~」ということで、来年の「龍大米」の田植えのときには、忙しい仕事の合間をぬって駆けつけてくれることを約束してれくれました。このような先輩-後輩のつながりを大切にしながら、研究会の活動を成長・発展させていきたいと思います。

【追記】■龍谷大学のホームページにも、「北船路米づくり研究会(社会学部・脇田ゼミ)が「龍大米」を赤松学長に届け、活動報告をしました」がアップされました。ご覧頂ければと思います。

京都マラソン2013

■昨日、「京都マラソン2013抽選結果のお知らせ」というメールが届きました。京都マラソンは、今年、2012年3月11日に、京都府京都市で第1回大会が開催された、大規模な市民参加型マラソン大会です。参加者は15,000人。第1回から15,000人とはさすがに京都で開催されるマラソンです。ということで、この人気のマラソン、エントリーしてもそのまま出場というわけにはいきせんでした。抽選があるからです。その結果が、昨日、メールで届いたというわけです。抽選結果は、正午から順番に送られるとのことで、いつ届くかとやきもきしていましたが、無事、「当選」のメールが送られてきました。よかった…。これで一安心です。

■第2回は、3月10日(日)に開催されます。来月の11月23日に行われる「福知山マラソン」が、人生最初のフルマラソン。福知山では「まずは完走」を目指しますが、京都ではタイムを目指して・・・とコーチからは言われています。まだフルマラソンの厳しさの洗礼受けていないわけで、自分がどれほどのタイムで走ることができるのか、さっぱりわかりません。コーチからは、フルマラソンは「30kmを過ぎてさらにハーフマラソンを走るようなもの」といわれています。一昨日、ハーフマラソンを走ったばかりで(ハーフでも最後は少しきつかったし…)、その厳しさをまだ具体的に想像することもできません。

■今年から来年にかけてのマラソンは、一昨日の「びわ湖高島栗マラソン」(10月28日・ハーフ)、来月の「福知山マラソン」(11月23日・フル)、来年2月の「びわ湖レイクサイドマラソン」(2月24日・15km)、そしてこの「京都マラソン」ということになります。コーチからの強い勧めもあり、54歳で一念発起、7月半ばから練習を始めました。コーチの丁寧な指導のおかけで、「びわ湖高島栗マラソン」も自分なりに満足のいく良いタイムでゴールすることができました。この調子で、注意深く故障を最低限におさえて練習を積み重ねていこうと思います。

1,000アクセス感謝!!

■このホームページ(&ブログ)「環境社会学/地域社会論 琵琶湖半発」は、今年の7月25日に開設しました。開設にあたっては、同僚の笠井先生にお世話になりました。そのあと、9月5日に、アクセスカウンターをなんとか自助努力で設置いたしました。おそらく、多くの皆さんはお気づきでないと思いますが…。

■そのアクセスカウンターが、さきほど「1,000人」を超えました。これまで、拙いこのホームページ(&ブログ)をご覧いただいた皆さま、ありがとうございました。あまりアカデミックなことは書く予定はありませんが、これからも大学教員としての日々の活動をお伝えしていければと思っています。どうか、よろしくお願いいたします。

■なぜ、このホームページ(&ブログ)を開設したのかについては、メニューバーにある「このHP」をご覧いただければと思います。

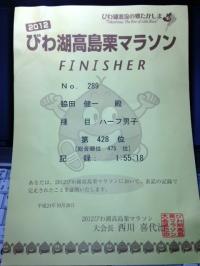

2012びわ湖高島栗マラソン(ハーフ)結果

■昨日は、「びわ湖高島栗マラソン」(ハーフマラソン)に出場しました。ハーフマラソンですから、フルマラソン=42.195kmの半分の距離、約21kmということになります。これまで、毎年2月末の日曜日に開催されている「びわ湖レイクサイドマラソン」(15km)には3回出場してきました(ほとんど練習を積み重ねずに…ですが)。また、練習でも15kmをゆっくりと走ったことはあります。しかし、15km以上、しかも本格的なレースは今回が初めて。ということで、少し緊張しての参加となりました。昨日は朝から雨が降っており、「コンディション最悪やな〜」と不安だったのですが、どういうわけか、スタート直前になると雨も小雨に、そしてしだいに霧雨になり、ランニングであがる体温を下げるのにちょうど良い感じになりました。

■今回は、大津駅前の居酒屋「利やん」のマスターであり、マラソンチーム「チーム・利やん」のランメイトでもある光山さんと一緒に参加させていただきました。光山さんと私はマラソン初心者ということもあり、暑い夏から、facebookにお互いの練習記録をアップし、励まし合い・切磋琢磨しながら練習を積みかねてきました。写真の左側、スタート前の光山さんです。右側は、少しふざけている…私です。ふざけている…ということは、少し緊張している…ということでもあります。スタート直前になって、「スタート地点はどこやろ?皆が歩いている方向にいってみようか…」と、いかにも初心者らしい感じでスタート地点に向かいました。するとどうでしょう、すでに多くの市民ランナーの皆さんがズラズラ…っと並んでおられるではありませんか。私たち2人も、慌ててその列に加わったのでした(今となれば、なんとも情けない…)。

■初心者としての私の作戦は、以下のようなものでした。目標は、コーチの指示通り、ハーフマラソン・2時間切り。全体の平均スピードを5:30に設定する。10kmまでは、後半にばてない程度に速めに走り、できるだけ「タイムの貯金」をしておく。10kmからは疲れてペースが落ちてくるだろうから、15kmまではラスト6kmに余力を残しつつ、多少スピードが落ちても粘って走る。そして最後の6kmは、気力でゴールに向けて走る。このような作戦でした。

■スタート後は、多くの市民ランナーで団子状態でした。ですので、スピードをあげて隙間をぬってできるだけ前の方に進みました。2kmまでは、5分を切るペースで頑張りました。これまでこんなに速く走ったことがなかったので少し脛に違和感を感じましたが、できるだけ「タイムの貯金」が欲しかったので頑張りました。なんといいますか、周りの市民ランナーの皆さんに、引っ張っていただくような気持ちで走りました。しかし、周りのランナーの皆さんは、長年、練習を積み重ねてこられた方たちのようで、じわじわと引き離されていきました。最初は、飛ばしすぎて自分のスピードが落ちているのかなと思いましたが違いました。ウエストポーチに入れたiPhone5のアプリ「runmeter」を確認すると、普段の練習以上のスピードで走っているのです。おそらく周りの皆さんは、私などよりずっとラン歴も長く(当然ですよね)、普段からかなり速いスピードで走っておられるのでしょう。「全国でマラソンブーム」とよくいわれますが、単なるブームを超えていることを実感しました。

■コースの半分以上は、高島市マキノ町の中を流れる知内川沿いのコースでした。上の地図が、そのコースを示した地図です。ほとんどフラットなコースで「走りやすい…」と聞いていましたが、そんなことを考える余裕はありません。頭のなかでは、自分のスピードとペース配分と、いかに2時間を切るのか…それだけを考えて走りました。「runmeter」に残された記録は以下の通りです。スタート直後2kmまでは、平均 4:51 /km、 4:56 /kmと速めですが、10kmまで徐々にスピードが落ちていっていることがわかります。しかし、作戦通り、10kmまでで1分48秒(計算があっていたら…)の「貯金」をすることができました。10kmから15kmまでは、粘って走ることが目標でした。疲れてスピードが落ちては、また頑張ってスピードをあげる…の繰り返しです。15kmのラップは5:04ですから、急にスピードが復活しています。記憶ははっきりしませんが、フォームや走り方を考えながらできるだけ効率的に走るようにしたのだと思います。残りの6kmは、走ろうとする意思があっても体がいうことをききません。といいますか、体の疲れを精神的にコントロールできないという感じでしょうか。とにかく、できるだけペースを維持してゴールに向かう事だけを意識しました。結果、「runmeter」では1:54:53、公式記録では1:55:18でゴールすることができました。また、男女あわせてハーフに出場された956名中、総合順位では475位、男子だけだと755人中で428位でした。総合では、半分よりも少し上…って感じでしょうか。

■コースの半分以上は、高島市マキノ町の中を流れる知内川沿いのコースでした。上の地図が、そのコースを示した地図です。ほとんどフラットなコースで「走りやすい…」と聞いていましたが、そんなことを考える余裕はありません。頭のなかでは、自分のスピードとペース配分と、いかに2時間を切るのか…それだけを考えて走りました。「runmeter」に残された記録は以下の通りです。スタート直後2kmまでは、平均 4:51 /km、 4:56 /kmと速めですが、10kmまで徐々にスピードが落ちていっていることがわかります。しかし、作戦通り、10kmまでで1分48秒(計算があっていたら…)の「貯金」をすることができました。10kmから15kmまでは、粘って走ることが目標でした。疲れてスピードが落ちては、また頑張ってスピードをあげる…の繰り返しです。15kmのラップは5:04ですから、急にスピードが復活しています。記憶ははっきりしませんが、フォームや走り方を考えながらできるだけ効率的に走るようにしたのだと思います。残りの6kmは、走ろうとする意思があっても体がいうことをききません。といいますか、体の疲れを精神的にコントロールできないという感じでしょうか。とにかく、できるだけペースを維持してゴールに向かう事だけを意識しました。結果、「runmeter」では1:54:53、公式記録では1:55:18でゴールすることができました。また、男女あわせてハーフに出場された956名中、総合順位では475位、男子だけだと755人中で428位でした。総合では、半分よりも少し上…って感じでしょうか。

——————————————————–

ランタイム 1:54:53, 21.16 km, 平均 5:26 /km, 1664 カロリー

キロメートル 01 - 平均 4:51 /km

キロメートル 02 - 平均 4:56 /km

キロメートル 03 - 平均 5:12 /km

キロメートル 04 - 平均 5:20 /km

キロメートル 05 - 平均 5:23 /km

キロメートル 06 - 平均 5:21 /km

キロメートル 07 - 平均 5:27 /km

キロメートル 08 - 平均 5:27 /km

キロメートル 09 - 平均 5:37 /km

キロメートル 10 - 平均 5:38 /km

キロメートル 11 - 平均 5:22 /km

キロメートル 12 - 平均 5:40 /km

キロメートル 13 - 平均 5:35 /km

キロメートル 14 - 平均 5:35 /km

キロメートル 15 - 平均 5:04 /km

キロメートル 16 - 平均 5:30 /km

キロメートル 17 - 平均 5:20 /km

キロメートル 18 - 平均 5:47 /km

キロメートル 19 - 平均 5:37 /km

キロメートル 20 - 平均 5:42 /km

———————————————————

■これまでfacebookに練習の記録をアップし、多くの「友達」の皆さんに「いいね!」や励ましのコメントをいただいてきました。そのお陰で練習を継続することができました。そして、初めてのハーフマラソンでしたが、自分なりに良い記録でゴールすることができました。ありがとうございました。なんといっても、コーチから提示された目標「ハーフ2時間切り」を達成できたことことで、少し自分に自信をもつことができました。これが、一番の大きな収穫かもしれません。ここまで指導してくださったコーチに、心から感謝です!!

■一緒に走った光山さんですが、夏に肉離れの故障で練習がなかなかできなかったこともあり、2時間切りはできませんでした。しかしfacebookには「タイムは2時間10分といまいちでしたが、けがなく完走出来ました!練習開始2ヶ月ながら、真面目に練習した、自分を今日は、誉めてあげたいです(^-^)vハーフマラソン大会は、良い経験になりました!」と完走後の気持ちをアップされていました。そうなんです、「自分を今日は、誉めてあげたい」という気持ち、大切ですね。これは、私も同じ気持ちでした。ゴールでは、「チーム・利やん」のランメイトでありエースである中川さんご夫妻、そして光山さんの奥様も私たちを迎えてくれました。ありがたいですね〜。応援してくださった皆さんにも心から感謝いたします。

■ところで、「チーム・利やん」のランメイトであり、職場の同僚でもある原田先生からも、「完走できたか」というメールをいただきました。長年にわたり走ってこられた原田先生とは違い、私は促成栽培でハーフマラソンに挑戦しているものですから、いろいろご心配くださったのですね。すみません。ところで、原田先生からは、少し前に、「マラソンのことですが、走り終わったあとで、ぜひその体験を論文にしていただきたいと思っています。その体験は貴重だと思います」という課題もいただいています。マラソンについては、走ることだけを考えていましたので、それを基に社会学の論文を書くなんてことは考えてもいませんでした。じつは、原田先生、1994年に「マラソンの現象学-ある心情の編成-」という論文を書かれています。それから20年。マラソンの背景にある社会状況も大きく変化しています。現在の市民マラソンからどのような社会との相関関係を見出すことができるのか…そのあたりが課題かなと思っています。社会が大変不安定(流動的、液状化)になっている現在、老若男女、多くの人びとは何故にマラソンに挑戦し続けているのか。自分なりに考察してみたいと思います。

■来月11月23日は「福知山マラソン」です。いよいよ、フルマラソンに挑戦です。まずは、完走を目標にしています。30kmの「壁」をどう乗り越えるのか。練習期間は残り少ないわけですが、頑張ってレースに体のピークをもっていけるように調整します。それから、さきほど、「京都マラソン」の事務局から「定員を超えるお申し込みがあり、厳正なる抽選の結果、貴方様が当選されましたことを通知させていただきます」との連絡を、メールでいただきました。「京都マラソン」は、自分なりに目標のタイムを設定して、頑張って練習に励みます。

■来月11月23日は「福知山マラソン」です。いよいよ、フルマラソンに挑戦です。まずは、完走を目標にしています。30kmの「壁」をどう乗り越えるのか。練習期間は残り少ないわけですが、頑張ってレースに体のピークをもっていけるように調整します。それから、さきほど、「京都マラソン」の事務局から「定員を超えるお申し込みがあり、厳正なる抽選の結果、貴方様が当選されましたことを通知させていただきます」との連絡を、メールでいただきました。「京都マラソン」は、自分なりに目標のタイムを設定して、頑張って練習に励みます。

【追記】■昨日のハーフマラソンの15kmのラップですが、1:20:27でした。15kmは、2月末の「びわ湖レイクサイドマラソン」と同じ距離です。今年のタイムは、1:35:27でした。ということは、7月末からの練習で15分も短縮できたことになります。これも、私にとっては大きな収穫でした。「京都マラソン」の前になりますが、「レイクサイド」でも良い記録をねらいます。

【追記】■このエントリー、あわてて書いたものですから、日本語がいつもにもましてメタメタでした。申し訳ありません。修正しました。

【追記】■いただいた記録証明もアップしておきます。

寧波大学訪日団の龍大訪問

■10月21日(日)から本日26日まで、中国浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院日本語学科の皆さんが(教員1名・学生13名)、京都にある龍谷大学の研修センター「ともいき荘」に滞在しながら、日本での研修に取り組まれました。

■10月21日(日)から本日26日まで、中国浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院日本語学科の皆さんが(教員1名・学生13名)、京都にある龍谷大学の研修センター「ともいき荘」に滞在しながら、日本での研修に取り組まれました。

■今回の研修は寧波大学の企画によるものですが、私ども、大学院社会学研究科が進めている「東アジアプロジェクト」との関係から、20日(月)には龍谷大学瀬田キャンパスを訪問され、龍大社会学部生との交流会、キャンパスツアー、留学説明会等を実施しました。また、夕方からはRECレストランで歓迎会も開催しました。この日は、平日で授業が実施されていることから、交流会は私のゼミ3年生だけの参加となりましたが、日中の若者達はすぐにうちとけ、普段のキャンパスライフや寮生活のこと、就職や結婚など将来のことなどを中心に、お互いに質問をしあうことで大いに盛り上がりました。

※「東アジアプロジェクト」とは、龍谷大学大学院社会学研究科が進めている事業です。日本だけでなく、中国や韓国においても、急激な近代化や市場化のなかで生じている貧困問題や少子高齢化等、社会福祉課題への社会的取り組みが急務となっています。このプロジェクトでは、そのような東アジアが共通に抱える社会状況に対して、日・中・韓の3カ国で研究・教育交流を行いながら、中国・韓国から優秀な留学生を受け入れ、社会福祉学の現場の専門家(社会福祉士=中国では、社会工作師)や社会福祉学の研究者を養成し、それぞれの母国に送り返していくことを目指しています。

■24日(水)には、夕方から2回目の交流会を開催しました。寧波大学の学生には、帰国したら、同級生や後輩に、日本のどのようなことを伝えたいと思うか…というテーマで、それぞれに簡単なスピーチをしてもらいました。

■24日(水)には、夕方から2回目の交流会を開催しました。寧波大学の学生には、帰国したら、同級生や後輩に、日本のどのようなことを伝えたいと思うか…というテーマで、それぞれに簡単なスピーチをしてもらいました。

■日本社会はサービス精神が徹底している、日本人は礼儀正しい…といったものから、トイレのウォッシュレットが新鮮だったとか、なかには日本の女子高生はカワイイ…といった、いかにも男子学生らしい(かなり主観的な…)指摘もありました。また、日本の食事は美味しいけれど甘い、辛さが自分には足らない…といった食文化の違いに関するものや、日中関係に緊張感が増している状況だからこそ、民間においては相互に理解を深めるための交流をさらに深めていくべきという真面目な意見もありました。私自身、司会をしていていろいろ勉強になりました。交流会のあとは、龍谷大学社会学部に学部生として入学し、現在は、大学院博士後期課程に在籍している中国からの留学生に、講演もしていただき、寧波大学の学生たちからの留学に関する質問に答えていただきました。

■交流会のあとは、現代日本文化を理解していただくために(!?)、チェーン店の居酒屋で夕食会を開催しました。お忙しいなか教務課の職員の方たちにもご参加いただき、交流会に引き続き、充実した時間を過ごすことができました。職員のCさんと男子学生はすっかり意気投合し、ものすごい盛り上がりとなりました(私は、ちょっとひいてしまいましたが…(^^;;)。職員の皆さん、夕食会を盛り上げていただき、ありがとうございました。写真ですが、トップは21日(月)のRECレストランでのもの、もう1枚は、本日「ともいき荘」から関西国際空港に出発する直前にお見送りをさせていただいたときのものです。

無事終了「第4回大津ジャズフェスティパル」

■第4回「大津ジャズフェスティバル」が、無事、終了しました。私は、第1回・2回のさいに、実行委員として参加しました。第1回のときは、ちょうど父親の看病や看取りと重なり、ほとんど実行委員として準備活動に参加することができなかったのですが、当時、実行委員長をされていた故・小山清治さんが、「もう一度、一緒にジャズフェスをやろう」と連絡をくださり、本番直前から再び実行委員会として参加させていただくことになりました。本当に、ありがたいことです。

■このように小山さんが私を実行委員会に呼び戻してくださったのも、そもそもこの「大津ジャズフェスティバル」が始まったきっかけのひとつに、龍谷大学社会学が展開している地域密着型教育プログラム「大津エンパワねっと」が関わっていたからです。大津ジャズフェスの公式サイトの「OJFの歩み」には、次のように書かれています。

———————

初代実行委員長小山が、龍谷大学社会学部で実施している教育プログラム「大津エンパワねっと」と、中心市街地で地域づくりに取り組んでいる「大津まちなか元気回復委員会・企画部会」とのコラボレーションによる「町歩き」に参加。大津中心市街地の衰退を目の当たりにし、音楽の啓蒙・普及と街の活性化の一助になればと大津ジャズフェスティバル実施を決意。

———————

■第2回からは、中心市街地にある3つの商店街のアーケードでもステージを設けることができるようになりました。このことには、私も実行委員として努力させていただきました。もっとも、第3回以降は、仕事や老母の生活介護のため、参加できていません。中途半端に関わることはやめておこうと思っているからです。残念ですけど…。

■ただ、実行委員ではなくても、実行委員会のメーリングリストには特別に参加させていただいています。今回、第4回の準備過程でも、ものすごいメールのやり取りがありました。本当に、実行委員の皆さんの情熱には頭が下がります。回を重ねるごとに、新しい実行委員の方たちが加わり、当日ボランティアにも多数の方たちが参加されています。また、今年の来場者についても、実行委員長にお聞きしたところ、昨年よりもずいぶん増えたそうです。「大津ジャズフェスティバル」の更なる発展を期待しています。

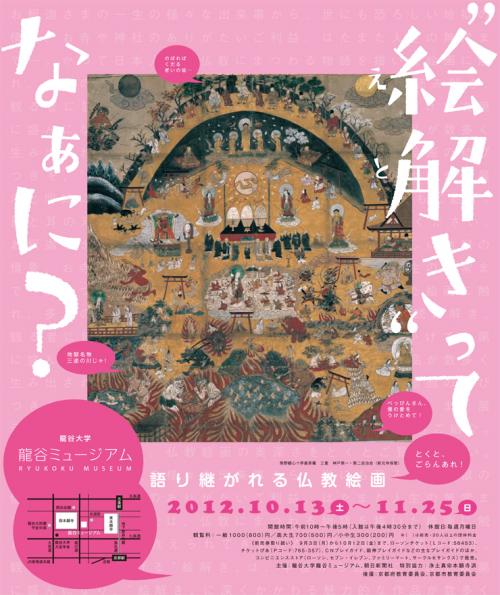

「絵解きってなぁに?」龍谷ミュージアム

■龍谷大学には、博物館があります。龍谷ミュージアムです。インドでの仏教の誕生からアジアへの広がり、日本の仏教の展開までを視野に入れ、仏教を中心とする文化財を広く公開することを通じて、仏教文化への理解を深めてもらうとともに、学術研究を推進し、その成果を社会に発信することを目指しています。

■今回ご紹介するのは、このミュージアムの常設展ではなく、特別展「絵解きってなぁに?」です。このような企画のようです。

—————

お釈迦さまの一生の様々な出来事から、世にも恐ろしい地獄の情景、お寺や神社のありがたいご利益、はたまた人生の無常までー。

かつて日本人は、仏教にまつわる物語が描かれた絵画に触れ、多くのことを教えられてきました。仏教絵画を読み解き、観る者に語りかける“絵解き”は、中世から近世にかけて次第に盛んになり、“絵解き”に深くかかわる魅力的な作品が数多く生み出されました。

本展覧会では、日本人と仏教絵画の結びつきを、“絵解き”という角度からとらえていきます。また、展示と同時に、全国で受け継がれている“絵解き”実演もご紹介。 目と耳の双方から、仏教絵画の奥深さをとくとご覧ください。

—————

■私の専門は、環境社会学・地域社会学・農村社会学ですが、その傍らで、歳を取ったせいでしょうか「死生観」にも関心をもち、細々と勉強を続けています。この特別展「絵解きってなぁに?」では、日本人の「死生観」を垣間みることになるのではないか…そのように考えています。会期は、11月25日まで、ぜひ観覧したいと思っています。しかし、はたして時間がとれるかな…。心配。