龍谷大学社会連携・社会貢献活動報告会2016

■昨日は、龍谷大学深草キャンバスの22号館で「龍谷大学社会連携・社会貢献活動報告会2016」が開催されました。記念講演は、島根県隠岐郡海士町の町長である山内道雄さんでした。講演の題目は「ないものはない〜離島の挑戦」。行財政改革を中心とした「生き残るための守りの戦略…短期作戦」。第一次産業の再生による「生き残りを賭けた攻めの…中長期戦略」、人が人を呼び、人と人とのネットワークが生まてきたプロセス…。まるで伝染していくかのように人々の意識がポジティブに変化し、そのようにポジティブに変化した人たちがつながり、そして人を呼び寄せ…とても興味深く拝聴しました。

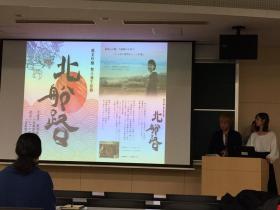

■記念講演の後は、学生団体の事例紹介です。①「まごころでつくろう!〜高齢者のいきがい・居場所づくり〜」、②「防災意識啓発活動〜震災復興支援活動の経験を活かして〜」、➂「農村と都市の交流を通じた地産地消と取り組み」。➂がうちのゼミ生たちがやっている「北船路米づくり研究会」の報告でした。指導している教員の立場からすれば、いろいろあるのですが、来場された皆さんからは高く評価していただきました。水戸くん、藤井くん、左川さん、頑張りました。

■引き続いて、福知山公立大学教員の杉岡秀紀さんから、「地域連携型学習(Community Based Learning)の展開について」ご講演いただきました。最近の大学教育でよく話題になっている「CBL教育」に関して、丁寧にご説明いただ後、杉岡先生ご自身が手がけてこられてきた「CBL」の事例をご紹介いただきました。以下は講演の「まとめ」です。

【CBLの課題】

①CBLに対応できる教職員育成

②CBLを支える学習支援体制

③学生の中での温度差(2:6:2問題)

④地域理解のパートナー

⑤学習成果の評価の困難性

■この5つのこと、本当にそのとおりです。まず①について。多くの教員は、CBLなんてしたくないんですよね〜。現状では、自ら進んでCBLに取り組む教員は、少数派でしかありません。②ですがそのような少数派の教員を支える学習支援体制もほとんどありません。多くの大学では、CBLと呼びれる教育に取り組む教育の自助努力に頼っているというのが現状だと思います。⓷、これは事例紹介をしてくれた学生たちが一番実感していることです。「北船路米づくり研究会」の場合も同様です。特に、研究会の場合は、学生たちの主体性に基づいてやっています。単位や評価があるわけではありません。そして④なんですが、これも非常に重要です。CBLに取り組む以前に、大学と地域の信頼関係ができていなくてはいけません。そのような信頼関係は、突然出来るものではありません。時間がかかります。急にCBLをやろと思ってもできるわけではありません。最後の➄、これも難しいですね。通常、CBLは学生たちはグループで活動に取り組むことが多いのですが、当然、温度差(2:6:2問題)が生まれてきます。また、テストやレポートを読んで評価するようなわけにはいきません。

■杉岡さんの講演の後は、会場を移して、ポスターセッションと交流会になりました。龍谷大学の社会連携・社会貢献に関わる活動紹介とこれらの活動から誕生した物産品等がふるまわれました。北船路米づくり研究会がプロデュースした「純米吟醸酒 北船路」も会場の皆さんに楽しんでいただきました。

【追記】■この報告会の事務方を務めた職員の方から、以下のようなメッセージをいただきました。

研究会の学生3名も素晴らしい発表で藤井くんの堂々とした発表、水戸くんの物怖じせずしっかりと自分の言葉で講師とセッションする姿に彼らにお願いして良かったと本当に思うと同時に本学の学生を誇らしく思いました。いつも思いますが龍大職員で良かったと思えるひと時でした。ありがとうございました!

■素敵なメッセージです。学生たちも、参加された方達から評価していただいたようで、良かったなと思っています。もっとも、学生に対する評価の基準が、私の場合、厳しすぎるのかもしれませんね。これまでCBLとか、気にせずに取り組んできているのですが、結果として、CBLで期待されている学習効果を、学生たちも少しは獲得しているのかもしれませんね。

Beethoven 9 - Chicago Symphony Orchestra - Riccardo Muti

■昨日は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの誕生日でした。世の中知らないことばかりなのですが、facebookでチェックしている「シカゴ交響楽団」(Chicago Symphony Orchestra)の投稿で、ベートーベンが12月生まれってことを初めて知りました。この動画は、ムーティ指揮による「シカゴ交響楽団」の「交響曲第9番」です。日本では年末になるとこの「第9」の演奏が各地で行われます。いよいよ年末です…と書きつつ、その実感がなかなか湧いてこないのはなぜでしょうか。

白い比叡山

■比叡の山々。今日はけっこう白くなりました。我が家の車は、今日からスタッドレスタイヤとなりました。情けないことに私はタイヤ交換をやったことがありません。だから業者さんにやってもらうしかないのです。ところが、です。我が家のようなご家庭が多いせいか、業者さんの方も予約がいっぱいということで、やっと今朝の予約が取れました。なんだか、ギリギリセーフでスタッドレスタイヤに交換できました。

■今日の午前中は、通勤の途中になりますが、大津市都市計画マスタープラン案のことで市役所の都市計画に立ち寄らせていただきました。そして、策定専門部会のメンバーとして、担当職員の方から都市計画マスターブラン案の中身の微修正やパプリックコメントへの対応等に関して丁寧な説明を受けました。私自身も、そのことに関連して意見を述べさせていただきました。都市計画マスタープランづくりも、いよいよ大詰めを迎えています。ただし、最後の詰めのところを、さらにしっかり考えないといけないと思いました。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■都市計画の後は、市役所前の「とんかつ」屋さんで昼食。ここの「とんかつ」は非常に美味しいのです。美味しいとんかつを食べ始めると、声をかけてくださる方がおられました。市会議員の嘉田修平さんでした。嘉田さんに初めてお会いしたのは、もう25年ほど前のことになります。その時は、お母さんの嘉田由紀子さんと一緒でした。まだ小学生でした。その頃と同じように、つい今日も「修平くん」と呼んでしまいそうになります。今日は議会開催中だったようですね。しかし、時が経つのは非常に早い。「とんかつ」を食べている時には、研究部からの緊急メールも確認しました。急いで(でもないけれど…)瀬田キャンパスに移動。緊急の案件について、課長や課員の皆さんと相談して方向性を確認しました。研究部の仕事は3月末までですが、それまでにいろいろ見通しをきちんと立てなければならないことがあります。それなりの実績を残さないといけません。頑張ります。

■その後は、明日のREC主催の「社会連携・社会貢献活動報告会」で「北船路米づくり研究会」の学生がプレゼンをするということで、パワーポイントのファイルをチェックすることになりました。この後、4回生ゼミと大学院ゼミ。卒論、修論の赤ペンもまだまだ続きます。

西前研究室の忘年会

■今年の10月、京都大学大学院地球環境学堂・地球環境学舎・三才学林の西前出先生の研究室の新歓コンパに、どういうわけかご招待いただきました。それに引き続き、昨晩は、忘年会にもご招待いただきました。宴会要員ですね。

■昨晩は、日本人だけでなく、イギリス、インド、インドネシア、ベトナム、サモア…様々な国からの留学生の皆さんとの忘年会になりました。研究室での忘年会ですので、全部手作りの料理ばかり。イスラムの院生のための料理とベジタリアンの院生のための料理も、きちんと用意されていました。準備も完璧です。こういうのは、普段うちの大学では、なかなか経験できないことですよね〜。さすが京都大学です‼︎ 昨晩は、サモアから留学している男性の院生とも仲良くなり、ウムというサモアの伝統料理のことで盛り上がりました。焼けた石の上にバナナの葉に包んだ豚肉やタロイモを乗せて、上にもバナナの葉をかぶせて蒸し焼きにする伝統料理です。飲んだ勢いですけれど、彼が帰省している時に、サモアに遊びに行ってウムを体験させてもらう約束もしました。ウム料理、経験してみたいです。

■ちなみに、彼は私の息子と同い年です。もろちん院生の方達が若いのは当然なんですが、西前先生ご自身もまだお若く、何か研究室全体の雰囲気がエネルギッシュなんです。研究室の仲間同士のおしゃべりに耳を傾けてみると、1人の修士課程の女性の院生が、こう言っていました。「この前、60歳くらいのおじいちゃんがさぁ、…」と。そうか20代半ばの人たちからすると、60歳くらいって、おじいちゃんなんですね。私は「アラ還」ですから、もうこの年代の方達からするとおじいちゃんというカテゴリーなのです。なんだか、1人浮いているような感じですが、皆さん、とても親切にしてくださいました。ありがとう。

■忘年会は、アトラクションでも盛り上がりました。日本人の院生たちが、今流行りの「恋ダンス」を踊ってくれました。西前研究室の皆さんは、この日の忘年会に備えて、練習を積み重ねて来られたそうです。理系の研究室の場合は、研究室全体で盛り上がることがよくあると思います。羨ましいですね〜。ところでこの「恋ダンス」、私も年末の某所の忘年会で踊るようにと言われているんだけど、とても複雑すぎて無理っぽい…。

AED講習会

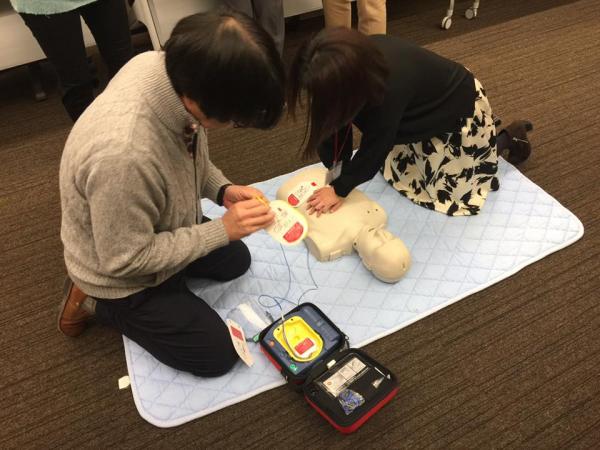

■お昼前に深草キャンパスに行き、学長会の後の懇談会である案件に関して話題提供というかご相談を行いました。学長や副学長からのご意見をいただきました。その仕事を済ませて、急いで瀬田キャンパスまで移動しました。残念ながら、スクールバスも学内便の車もタイミングが合わないので、電車での移動になってしまいましたが、なんとか予定通り、農学部のある9号館で開催された「AED」の講習会に参加することができました。以前暮らしていた奈良のマンションの自治会でも、防災訓練の一環としてこの「AED」の講習会を開催していました。ただし、こういう訓練は、定期的にやっておかないと、いざという時に対応できないので、大学の講習会にも参加させていただくことにしました。頭でわかっているのと、体で分かっているのとでは違いますからね。参加者の多くは事務職員の皆さんでしたが、農学部の大門先生も出席されていました。エエ感じです。これももっと教員が参加していたらいいのに…と思います。

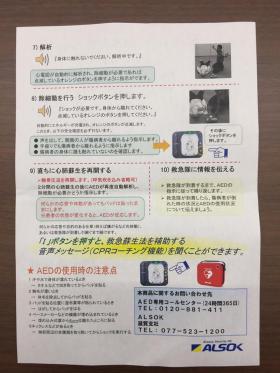

■さて「AED」ですが、これは自動体外式除細動器のことです。痙攣して血液を流すことができなくなっている心臓に、電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器です。血液が流れなくなって大きくダメージを受けるのは脳。この脳へのダメージを減らすために、胸骨圧迫と「AED」を使用して心肺蘇生を行います。結構大変ですね。胸骨圧迫を1分間に100回〜120回。圧迫の強さは胸骨の下半分5cm〜6cmの深さ。この胸骨圧迫を30回して、1秒の呼気吹き込みを2回。これは体で感覚を覚えるしかありません。体重の軽い小柄の人よりも、大柄なウエイトのある人の方が適切な胸骨圧迫をしやすいように思いました。肋骨が折れたとしても、それよりも脳をダメージから救う方が優先されますので、胸骨圧迫を遠慮なくやらなくてはいけません。

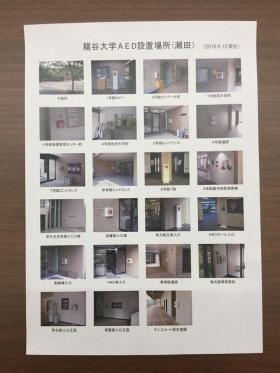

■それから、もう一つ気がついたこと。キャンパス内のどこに「AED」がおかれているのか、普段はあまり気にしていませんが、これはまずいと思いました。配布された資料の地図を見ると、どの建物にも配置されているようですが、慌ててしまうとどこにあるのかわからなくなるような気がします。普段から、意識しておく必要がありますね。講習会の資料も貼り付けておきますね。今日の講師は、「ALSOK」の社員の方たちでした。とてもわかりやすくご指導下さいました。ところで、「ALSOK」の会社名ですが、「ALways Security OK」からきているんですね。初めて知りました。さてさて、今日はこれから卒論と修論の原稿を持って帰り、自宅で「赤ぺん先生」をします。そういう季節になってきました。

「利やん」で再会

■昨晩の出来事です。深草キャンパスでの研究部の会議を終えて、急いで大津に移動しました。元・滋賀県副知事で、私がかつて勤務していた「琵琶湖博物館開設準備室」や「琵琶湖博物館」で大変お世話になった上司、田口宇一郎さんと、ひさしぶりに大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」でお会いしました。田口さんからのリクエストで、かつて総合地球環境学研究所の研究プロジェクトに一緒に取り組んでいた柏尾珠紀さんもお呼びしました。柏尾さんと私は、田口さんがお住いの地域で農業濁水の問題に関して調査研究をしていました。そんなこともあり、田口さんがお住いの集落で作成された『町史』を渡したいとのお話しがあり、ひさしぶりに3人で会うことになりました。ちょっと同窓会みたいな感じですね。いろいろ、3人で盛り上がりました!

■「脇田といえば『利やん』」と思っておられる方が多いと思いますが、それは田口さんに仕込んでいただいたおかげ…かもです。「利やん」には、田口さんに連れていっていただいたからです。25年前の事です。懐かしいです。ちなみに田口さんが「利やん」に通われてから、もう40年たっているとお聞きしました。自分はまだまだヒヨッコだと改めて反省⁈です。

■田口さんに仕込んでいただいたのは「利やん」だけではありません。組織での仕事の進め方等についても、いろいろ学ばせていただきました。また、田口さんがおっしゃった「仕事はな、ロマンがないとあかんねん」という教えを今でも大切にしています。今の私にとって、とても大切な財産になっています。私の「呑み」を通した人との付き合い方も、田口さんをお手本にしているような気がします。そういう意味では、私は「田口学校」の生徒なのでしょう(^^;;。他にも、私のような方達をたくさん知っています。

■田口さんは、先に帰宅されましたが、かつての研究仲間である柏尾さんとは、その後もいろいろお話しさせていただきました。研究のこと、農村の支援のこと、そして親の介護や看取りのこと…。やはり同窓会って感じですね。昨晩、楽しく、懐かしい、そして充実した時間を持つことができました。

部署別研修会

■今週の月曜日。月曜日は、午前中が「地域社会論II」の授業で、午後からは研究部の執行部会議といういつものパターンなのですが、この日は、そのあとに部署別研修会が開催されました。深草キャンパスと瀬田キャンパスとをつないでのテレビ会議システムによる執行部会議の後、スクールバスで深草キャンパスまで移動しました。研修会の開催に先立ち講師の先生に研究部長としてご挨拶をするためです。テレビ会議システムを通してご挨拶するわけにはいきませんのでね。今回の研修会では、講師として法学部の栗田昌裕先生をお招きし、「著作権法」について講義していただきました。

■研究部の職員の皆さんは、教員の皆さんとともに報告書の作成、ポスターやチラシ、その他の印刷物をつくる作業に携わります。「著作権法」に関する知識がないと気づかないうちに何気ない行為が著作権法違反となってしまうことがあります。研究部は、深草キャンパスと瀬田キャンパスにありますが、それ以外にも、世界仏教文化研究センター、人間・科学・宗教総合研究センター、仏教文化研究所で研究部の職員の皆さんが勤務されています。ということで、京都エリアの職員の皆さんは深草キャンパスに集まり、瀬田キャンパスの職員はテレビ会議システムでの参加ということになりました。

■講義の中では、初心者にもわかるように、「例えば…」という形で時々事例を示してくださいました。その多くは、「漫画」という著作物を例にしたお話しでした。ある事例では、突然、私の方を振り向いて、「『キャンディキャンディ』の作者は、いがらしゆみこ…でしたよね」と私に確認をされました。私がその漫画を知っている世代だからでしょうか⁈ ちょっとびっくりしましたが、真面目な雰囲気のお話しの中にも、時々おちゃめなお人柄が窺えました(^^)。研修のあとに、「栗田先生は漫画がお好きなんですか?」とお聞きしたところ、大変お好きなようで、たくさんの漫画を蔵書されているとのことでした。私も自宅に蔵書の中に漫画が結構あるので、ちょっと嬉しかったりしました。この日、栗田先生には、5限の講義を終えた直後であるにも関わらず、研究部の研修の講師をお引き受け頂きました。ありがとうございました。

■研修後は、この研修の企画をしてくれた研究部の職員の方たちと、ご苦労さん会も兼ねての「呑み会」になりました。誘ってくれて、ありがとうございます。二人とも呑兵衛でした〜。研究部は呑める人が少ないので、私からするとなかなか「頼もしい」人たちです。これから忘年会や宴会が続きます。少しずつ師走という感じになってきました。

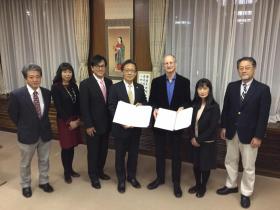

ポートランド州立大学との覚書調印式

■11日(日)の夕方、アメリカのオレゴン州ポートランド市にあるポートランド州立大学と、龍谷大学、そして龍谷大学の研究機関である「LORC」(龍谷大学 地域公共人材・政策開発リサーチセンター)との間で覚書調印式が行われました。調印式の前には、国際シンポジウム 「ポートランド州立大学のコミュニティ・ベースド・ラーニング(CBL)に学ぶ ― 大学の新しい役割 ―」が開催されました。大学の歴史は龍谷大学の方が長いわけですが、「CBL」の実績はポートランド大学の方が圧倒的に蓄積を持っています。ですから、「学ぶ」なんです。

■投稿した写真は、研究部課長に送っていただいたものです。調印式には、ポートランド州立大学からはサイ・アドラー先生と西芝雅美先生が、龍谷大学からは赤松徹眞学長、松居竜五 グローバル教育推進センター長(国際学部教授)、白石 克孝 地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)センター長が出席しました。私も研究部長をしていることから、この調印式に同席させていただきました。自分のことなんですけど、こうやって写真で客観的に見ると、年寄りなんだな〜と改めて自覚しました(^^;)。還暦間近、えっ…マジか!…ですからね。

■「LORC」は、政策学部の教員の皆さんが中心となって運営しています。政策学部は、「CBL」の教育実践、研究センターである「LORC」、そして地方自治体との連携、さらには国際的な連携、この4つをうまく組み立てて、着々と学部・大学院の運営を進めておられる。羨ましく思っています。社会学部、どうするんや!…ってことですね(^^;)。今日は、調印式の後に開催された懇親会で、政策学部の比較的若い教員の皆さんともいろいろお話しができました。お互い忙しいけれど、学内で研究交流をもっとしていければと思っています。「私の頭の中では」の限定ですが、文学部のいくつかの学科、政策学部、経済学部、社会学部の教員の間でもっと研究交流ができるはずなんですね。「私の頭の中では」…ですけど。今日は、政策学部の比較的若い⁈先生方には、そのことが伝わったように思いました。いろいろ、学部を超えた関係が、新しいことを起こしていくきっかけになれば、大学の「蛸壺」的状況、それぞれの学問分野の業界やギルドに閉じこもる傾向を乗り越えて、リアルな現代社会の複合的な問題状況に迫っていけるのでは…と、妄想しています。

VOCES8: Lux Aeterna - Edward Elgar

■イギリスの作曲家、エドワード・エルガーが作曲した管弦楽のための変奏曲「エニグマ変奏曲」(独創主題による変奏曲)。この曲は14の変奏曲で構成されています。それぞれの変奏曲には、親しい友人たちの名前や名前の頭文字が付いています。「音楽的肖像」なのだそうです。9番目の変奏曲には、「Nimrod」とあります。調べてみました。エルガーとの間にかけがえのない友情を育んだ、アウグスト・ヨハネス・イェーガーというドイツ生まれの音楽出版者であることがわかりました。名前のイェーガー「Jäger」とはドイツ語で狩人という意味。旧約聖書の創世記に出てくる狩人が「Nimrod」であることから、両者の意味を重ね合わせて、この第9変奏曲は「Nimrod」となったようです。このあたりが、「エニグマ」=「謎」ということなのでしょう。

■この第9変奏曲は、単独でもよく演奏されます。式典にも用いられます。ロンドンオリンピックの開催式でも演奏されました。イギリスの戦没者追悼記念日(Remembrance Day)でも演奏されているようです。曲の雰囲気からでしょうか、様々な式典で演奏されるようで。おそらく、エルガーがイギリスの作曲家であることから、この曲に対してイギリス人の皆さんは、何か特別な感情をお持ちなのではないかと思います。

■さて、昨日は、この第9変奏曲は「Nimrod」を、アカペラのコーラスグループ「ヴォーチェス8」が歌っている動画を拝見しました。エルガーが作曲した「Nimrod」に歌詞をつけて歌っておられます。「ルクスエテルナ」=「永遠の光」というタイトルが付けられています。歌詞の内容については、私には聞き取れません。ぜひ知りたいものです。この「ヴォーチェス8」の皆さんの歌声を聴きながら、鳥肌が立つほど感動してしまいました。不覚にもハラハラと涙が出てしまいました。歳ですね…。

今年の龍谷大学アメリカンフットボール部

■龍谷大学アメリカンフットボール部「SEAHORSE」は、今年度のシーズン、「一部リーグ(Div.1)初の勝ち越し」という、これまでにない素晴らしい成績を残しました。しかも、創部以来の最高順位である4位です。特に注目すべき試合は、8月28日の京都大学戦で、「28対24」で勝利したことです。これは画期的なことかと思います。上の動画は、その京都大学戦の動画です。試合の最後、残り17秒で逆転のタッチダウンを奪い勝利しました。感動しました。すごいことだと思います。

■今シーズンの成績は以下の通りです。

京都大学 ○ 28-24

関西大学 × 14-35

関西学院 × 3-31

立命館大学× 0-48

甲南大学 ○ 23-0

同志社大学○ 25-7

神戸大学 ○ 17-7

■素人考えですが、今後は、この4位という順位を安定的にキープしつつ、さらに上位の大学、関西学院大学、立命館大学、関西大学に挑戦していくということになるのでしょうかね。関西学院大学や立命館大学の壁は相当高く厚いように思いますが、単純に得点だけから考えれば、まずは関西大学に勝つ実力を蓄えることが大切になるのだろうなと思います。私が退職するまでにはまだ10年ありますが、龍谷大学には、いつか甲子園ボウルへの出場をかけて戦えるようになっていただきたいなと思います。甲子園ボウルをかけて勤務している龍谷大学と母校・関西学院大学が戦うなんてことになると、もう最高なんですけどね。