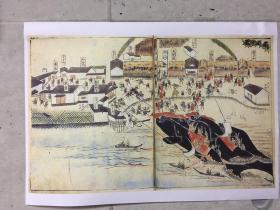

「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」

■昨日は、夕方まで自宅で仕事をしていました。来年度からの国内長期研究員にそなえて、少しずつ研究中心のモードに暮らしや意識をシフトチェンジさせています。もちろん、研究部の仕事は3月末まで頑張りますが、春からに備えて少しずつ準備を進めているのです。そういうわけで夕方まで自宅の書斎で仕事をしていましたが、夕方からは雪のなか、大阪に出かけることにしました(雪が降っているのは滋賀だけですが・・・)。

■昨日は、夕方まで自宅で仕事をしていました。来年度からの国内長期研究員にそなえて、少しずつ研究中心のモードに暮らしや意識をシフトチェンジさせています。もちろん、研究部の仕事は3月末まで頑張りますが、春からに備えて少しずつ準備を進めているのです。そういうわけで夕方まで自宅の書斎で仕事をしていましたが、夕方からは雪のなか、大阪に出かけることにしました(雪が降っているのは滋賀だけですが・・・)。

■出かけた先は、大阪市天王寺区にある應典院という浄土宗の寺院です。寺院とはいってもお葬式はしません。應典院のwebサイトでは、次のように説明されています。「かつてお寺が持っていた地域の教育文化の振興に関する活動に特化した寺院として計画され、〈気づき、学び、遊び〉をコンセプトとした地域ネットワーク型寺院として1997年に再建されました」。このwebサイトをご覧になればよくわかると思いますが、様々な方たちがこの寺院に出入りして魅力的な活動をされています。以前から、應典院のことはよく聞いていたので、一度訪問したいと思っていましたが、今回やっ行くことができました。應典院を訪問したのは、あの「まわしよみ新聞」の発案者であり、「大阪あそ歩」のプロデューサーとしても知られる陸奥賢さんが、應典院で企画された催しに参加しようと思ったからです。「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」という催しです。生のリアルな陸奥賢さんにお会いできて、しかも鯨の「ハリハリ鍋」を味わえる。なかなか豪華な企画です。以下は、陸奥さんのプロフィールです。

【プロフィール 400文字バージョン]】

観光家/コモンズ・デザイナー/社会実験者。1978年大阪生まれ。2007年に堺を舞台にしたコミュニティ・ツーリズム企画で地域活性化ビジネスプラン「SAKAI賞」を受賞。2008年10月に大阪コミュニティ・ツーリズム推進連絡協議会「大阪あそ歩」のプロデューサーに就任。大阪市内だけで300以上のまち歩きコースを有する「日本最大のまち歩きプロジェクト」となり、『大阪あそ歩まち歩きマップ集』は約2万部を売るロングセラーに。2012年9月にはコミュニティ・ツーリズム事業としては日本初の「観光庁長官表彰」を受賞。2013年1月に大阪あそ歩プロデューサーを辞任し、現在は観光、メディア、まちづくりに関するプロデューサーとして活動中。「大阪七墓巡り復活プロジェクト」「まわしよみ新聞」「直観讀みブックマーカー」「当事者研究スゴロク」などを手掛ける。應典院寺町倶楽部専門委員。著書に『まわしよみ新聞のすゝめ』。

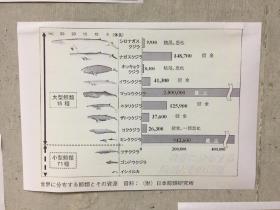

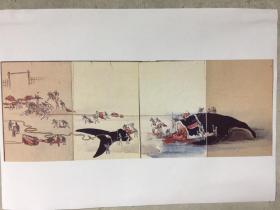

■陸奥さんは、チーム「いきものがかり」の皆さん(よくわかりません…私には謎…)と一緒に、蚕、鯰、狸、亀など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は鯨です。鯨を食べること=命をいただくことを通して、鯨の歴史・文化・物語を見つめ直す。鯨肉を使った「ハリハリ鍋」を味わうことで、鯨の命を自分の命につなげていく・・・そのような企画のように思いました。もっとも、陸奥さんの発想からすれば、きっちりとした企画や計画を組み上げるのではなく、むしろ良い意味でスカスカの状態をつくり、そのスカスカの空間で参加した方達が面白い相互作用を展開し、当初は予想していなかった面白い出来事が創発的に生成してくる…そんなことを期待されているに違いないと思っているのですが、実際のところはどうなんでしょうね~。

■当日は、冒頭のイントロダクションの後、應典院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。法要(鯨の供養)にあたっては、秋田光軌さん(浄土宗應典院主幹・應典院寺町倶楽部事務局長)が導師をお務めになりました。龍谷大学では浄土真宗の法要が営まれますが、「浄土宗と浄土真宗とでは同じ浄土教系だけどやはり差異があるなあ」と、仏教に関して素人ではありますが、そのようなことを感じました。まあ、それはともかく、こうやって「ハリハリ鍋」をいただくにあたって法要を営むと、「命」をいただいているという感覚が身体のなかで増幅されていきます。美味しい食事ができるという意味よりも、鯨の命を自分の命の一部に組み込んでいくということの有難さを感じるわけです。私の単なる主観的に思いなのかもしれませんが…。

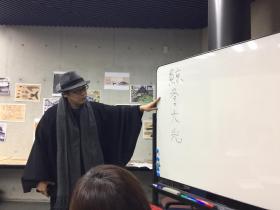

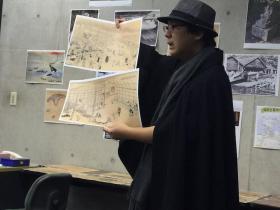

■トップの写真は、その鯨です。奥の白い肉、これはセミクジラの皮です。手間の2皿は、ナガスクジラの肉です。左は、サシが入っていますね。これはナガスクジラの顎の肉です。鹿の子と呼ぶそうです。法要にあたっては、鯨に戒名が与えられました。セミクジラとナガスクジラだから最低でも2頭の鯨ということになるのですが、戒名は1つです。陸奥さんと秋田さんが一緒に考えられました。「鯨誉大光」。この戒名のもとで、法要を営みました。十一面観音の祭壇の下の方をご覧ください。ここには、鯨のハリハリ鍋がお供えしてあります。

■法要の後は、陸奥さんから鯨に関するお話しを伺いながら、鯨の「ハリハリ鍋」を美味しくいただきました。「ハリハリ鍋」とは、鯨肉と水菜を使った鍋料理です。ハリハリとは、水菜の食感を表現していると言われています。関西では、昔、この「ハリハリ鍋」を家庭料理としてよく食べました。今回の「ハリハリ鍋」は、陸奥さんのお友達で、浄土真宗の僧侶で調理師の免許をお持ちの方が、北海道日高産の上等の昆布で出汁をとり、その昆布出汁をベースに鯨と水菜を炊いてあります。非常に上品な味に仕上がっていて、驚きました。鯨の個性的な出汁が強いと思ってしまいますが、昆布と鯨の出汁が見事にマッチしていました。私が幼い頃に自宅で食べたものはとはかなり違います。おそらく昔は、冷凍の技術や鮮度の問題もあり、肉の劣化が早いため、もう少し濃い甘辛い出汁でごまかして食べていたような気がします。記憶が曖昧ですが…。今回のものは、それはと全然違います。

■「ハリハリ鍋」のことを調べてみると、冷凍技術と輸送技術が発達した明治期以降に、庶民の味として親しまれるようになったようです。もう少し、日本の近代、捕鯨技術、流通、食文化、その辺りの関係についてきちんと勉強をしたいと思いました。この「ハリハリ鍋」とは別に、炊き込みご飯もご用意していただいていました。これも美味しかった!! 私のテーブルは比較的年齢の高い方たちが座っていたことから(私が年齢が一番上だったような)、こどもの頃に食べた鯨の話しで盛り上がりました。

■食事の後は、陸奥さんが考案された「直観讀みブックマーカー」を楽しみました。あらかじめ、タイトルに鯨が入った本がたくさん用意されており、その本を使って遊ぶゲームです。今回の「直観讀みブックマーカー」のやり方がやっとわかりました。このゲームを通して、コミュニケーションが生まれることがポイントなのですね。また、本を通して、知らない人と、まだ見ぬ方との「ご縁」も生まれるところも重要かな。この「直観讀みブックマーカー」については、また別途ご紹介したいと思います。

【関連エントリー】鯨のベーコン

またまた雪

■昨日は、私が担当している「地域社会論II」の試験でした。試験は2限でしたが、出版社に校正した原稿をPDFにして返送するため早めに出勤しました。無事に校正を送り、試験の監督をしていると、またまた雪が降り始めました。朝から、facebookの「友達」の皆さんの投稿を見ていると、滋賀県内、湖東は野洲川以北、湖西は和邇以北は大雪が降って大変だったようです。琵琶湖でいえば、北湖に面している地域に降雪があったようです。

■昨日は、私が担当している「地域社会論II」の試験でした。試験は2限でしたが、出版社に校正した原稿をPDFにして返送するため早めに出勤しました。無事に校正を送り、試験の監督をしていると、またまた雪が降り始めました。朝から、facebookの「友達」の皆さんの投稿を見ていると、滋賀県内、湖東は野洲川以北、湖西は和邇以北は大雪が降って大変だったようです。琵琶湖でいえば、北湖に面している地域に降雪があったようです。

■2限の試験監督を終えて、今度は滋賀県庁に移動。14時から16時15分頃まで農政水産部の職員の皆さんと一緒に「世界農業遺産推進会議」。アドバイザーとして出席しました。今回で7回目になります。滋賀県の主張をよりストレートにかつクリアに伝えていくためには、まだ工夫と努力が必要ですが、議論は少しずつではありますが着実に前進しているように思いました。農政水産部の皆さんとの会議を終えた後は、滋賀県庁の琵琶湖環境部琵琶湖政策課に移動、総合地球環境学研究所のプロジェクトの仲間も集まり、琵琶湖政策課の職員の方と、草津市の志那町にある内湖、平湖柳平湖の再生と地域づくりの活動について協議を行いました。

■この志那町にある平湖柳平湖には、琵琶湖政策課の「つながり再生モデル事業」を通して職員の皆さんと何度か通わせていただきました。その「ご縁」で、総合地球環境学研究所のプロジェクトのメンバーたちも、ここに通って調査を開始することになりました(私のばあいだけではないと思いますが、「ご縁」ってとても大切ですね)。もっとも、私自身は大学の研究部長の職務で忙しく、ここしばらくプロジェクトのメンバーの支援ができていませんが、来年度1年間は龍谷大学の国内長期研究員に就任し、授業はもちろんのこと学内行政の仕事も全て免除され研究に専念することができるようになることから、来年は平湖柳平湖に通って志那町の関係者の皆さんと一緒に、この内湖の再生に関わる研究調査に力を注いで行きたいと思っています。

■会議を終え大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に顔を出し、仲良しの常連の皆さんとしばし交流してから帰宅しました。大津駅前のあたりは大した降雪ではありませんがしたが、JR湖西線に乗り最寄り駅に近づいてくると、かなり降雪しているではありませんか。朝とは大違いです。自分が住む住宅地もすっかり雪で白くなっていました。またまた雪…雪かきをしなくてはいけません。私の住んでいる所は、まだましです。湖西でも高島市などは、知り合いの方のお話しだと70cm近い積雪があったようです。滋賀県も北半分は雪国に近い気候だと思います。雪国で暮らしていくのは大変です。

■しかし、雪がしっかり降ることは琵琶湖の環境にとってはとても大切だと言われています。春になると、山の雪解け水が琵琶湖に流れ込みます。その雪解け水にはたくさんの酸素が含まれています。また、琵琶湖の湖水よりも温度が低く密度も濃い「重い」水であることから、琵琶湖に流入した雪止め水はそのまま琵琶湖の湖底に滑り込んで行きます。こうやって琵琶湖の底に酸素が供給されるのです。琵琶湖の湖底から酸素がなくなってしまうと、底生動物が死んでしまうだけでなく、湖底の泥の中に酸化して溶け込んでいる物質が還元されて水中に溶出し、琵琶湖の水質や生態系が元に戻れないようになってしまう可能性があります。大きな暮らしからすれば、雪は面倒な存在でしかないかもしれませんが、琵琶湖の水質や生態系の保全という観点からすれば、雪の評価も変わってくるように思います。

ひさしぶりに…

■最近、うちの妻はチェロのレッスンに通い、市民オケにも入り、音楽三昧の生活をしています。もともと、私と同じ学生オーケストラに所属してチェロを弾いていました。大学入学時は、クラリネットの経験はあるものの弦楽器は初心者。しかし、努力して4年生の時には首席奏者になりました。そうやって努力をしてきたわけですが、卒業後は仕事が忙しく一切楽器を触ってきませんでした。ところが、最近、そのチェロを復活させたというわけです。そのことを羨ましく思いながら、今月の前半は締め切りの過ぎた原稿を書いていました。一昨日の午後、妻はレッスンを受けているチェロの先生が出演するコンサートに出かけて行きました。午前中は大津市の伊香立での研修会の仕事でしたが、午後は原稿書きも終わっており気持ちが落ち着いたので、一人だけの自宅で自分もヴァイオリンを出して弾いてみようと思ったのでした。

■写真が私の楽器ですが、これは一昨年だったと思いますが購入したものです。新作の楽器ですが、イタリアのクレモナのバイオリン工房で製作されたものです。このブログでも紹介したことがあります。その時は、まだバイオリンを知り合いの工房からお借りしている状態でしたが、清水の舞台から飛び降りる気持ちで購入したのです。頑張って働いてきた自分へのご褒美です。なのですが、購入してガンガン弾いているかといえば、そうではありません。妻の「チェロ復活」も刺激になり、これではいかんと弾いてみることにしたのです。もっとも、楽器から離れて26年たっています。しばらく弾くと、身体の筋が痛んでくるのです。まあ、これは仕方がないかな。思うように弾けないのが歯痒い思いあります。まあ、これからの練習でしょうか。知り合いの方たちからは、「できるだけ頻繁に、数日おきに10分でも良いから、楽器を弾く習慣をつけるように」と言われています。頑張ってみます。

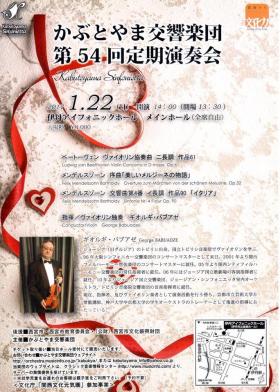

「かぶとやま交響楽団」第54回定期演奏会

■本日、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会が開催されました。じつは、私は、この市民オーケストラの設立時のメンバーでした。設立時の当時は、関西学院交響楽団のOBとOG、そして関西学院交響楽団にエキストラに来られていた方達が中心になっていたと思います。エキストラとして来て頂いていた方の中には、その後、大阪フィルハーモー管弦楽団に入団されるような方もおられました。もちろん、その方は、音大のご出身でしたが。というわけで、学生時代、アマチュア演奏家として活躍していた(あるいは頑張っていた)方達が集まってできた市民オーケストラだったのです。設立の発起人の皆さんは、私よりも2つ下の学年の人たちだったように記憶しています。団の名前からしても、関西学院大学出身者が母体ということがわかります。というのも、母校・関西学院大学は、六甲山系の一番東の端にある甲山の麓にあるからです。そのことにちなんだネーミンクなのです。

■本日、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会が開催されました。じつは、私は、この市民オーケストラの設立時のメンバーでした。設立時の当時は、関西学院交響楽団のOBとOG、そして関西学院交響楽団にエキストラに来られていた方達が中心になっていたと思います。エキストラとして来て頂いていた方の中には、その後、大阪フィルハーモー管弦楽団に入団されるような方もおられました。もちろん、その方は、音大のご出身でしたが。というわけで、学生時代、アマチュア演奏家として活躍していた(あるいは頑張っていた)方達が集まってできた市民オーケストラだったのです。設立の発起人の皆さんは、私よりも2つ下の学年の人たちだったように記憶しています。団の名前からしても、関西学院大学出身者が母体ということがわかります。というのも、母校・関西学院大学は、六甲山系の一番東の端にある甲山の麓にあるからです。そのことにちなんだネーミンクなのです。

■私は、この市民オケの第1回と第2回で弾いている。弾いた曲目は、以下の通りです。

第1回演奏会(宝塚ベガホール)1990年4月14日

デュカス:ペリのファンファーレ

ウェーバー:「オベロン」序曲

:ファゴット協奏曲(Fg.宇治原明)

ブラームス:交響曲第1番

第2回定期演奏会(宝塚ベガホール)1990年10月7日

ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲

ストラヴィンスキー:組曲第1番・第2番

ベートーヴェン:交響曲第7番

■ところが、私は、この市民オケで弾いていたこと自体を、あまりよく覚えていないのです。確認すると両方とも1990年でした。このことに最近、気がつきました。自分自身の経験なので、気が付いたといのもおかしいのですが…。私自身の、アマチュア演奏家としての最後の演奏会は、1986年の冬、後輩たちの定期演奏会で、エキストラとして弾いた時だと思っていました。その時は、湯浅卓雄先生の指揮でベートーヴェンの第9でした。ずっとそう思っていたのですが、私の記憶違いでした。

■当時の私は、定職のないいわゆるオーバードクターでした。もちろん、結婚もして、子どもたちもすでに生まれていました。翌年からは、滋賀県庁の職員となり、琵琶湖博物館の開設に仕事として取り組み始めることになります。その頃は、たぶん必死だったのだと思います。

■先ほど、最後の演奏会と書きましたが、1990年で楽器をやめました。やめたのは、当時、バイオリンの調整や弓の毛替え等をお願いしていた宝木さんという楽器職人の方からの何気ない一言でした。「脇田さんは、すごいですね。研究者をめざしながら、こうやって楽器をやっているんですから。私は、自分が楽器職人を目指しているときは、とてもそんな余裕はありませんでした」。嫌みを言われる方ではなかったので、素直におっしゃったのだろうと思います。しかし、私はその職人さんの一言に、「ほんまに、楽器を楽しんでいるばあいではない。子どももいるというのに」と心の底から思ったのでした。そのときから、楽器を弾くことをやめてしまいました(でも、ひょっとすると、宝木さんの親心的な一言だったのかも…)。

■話しは変わりますが、うちの妻は最近、市民オームストラに入団しました。ということで、妻は自宅で、次の定期演奏会の曲のスコアを見ながらCDを聞いています。勉強しているのです。ひとつは、シューマンの「交響曲第3番 ライン」。もうひとつは、ウェーバーの「オベロン序曲」です。後者の「オベロン序曲」は「かぶとやま交響楽団」で演奏しているのに、私はそのことをすっかり忘れていました。しかし、身体の中には弾いた記憶が残っているのです。自宅で聞こえてくるCDの音に合わせて、身体がムクムクしてくる(表現が難しいのですが…)。「おかしいな〜、どこかで弾いているのかな?」としばらくわかりませんでした。そういえば、ブラームスの「ハイドンの主題による変奏曲」だってそうです。好きな曲なので、iPhoneに入れて車で聴くことが多いわけですが、これについても「かぶとやま交響楽団」で弾いていることをすっかり忘れていました。身体とは恐ろしいものです。といいますか、ここでは自分の記憶の衰え、脳の劣化を嘆かなくてはいけません…。

■こうやって、「かぶとやま交響楽団」の第54回定期演奏会のことを紹介していますが、私自身は行っていません。自分の大学で開催される中沢新一さんの講演会に行くことになっていたからです。「かぶとやま交響楽団」は、かつては関学出身者が中心でしたが、最近はそうではないそうです。多いのは関西大学の出身者だそうです。

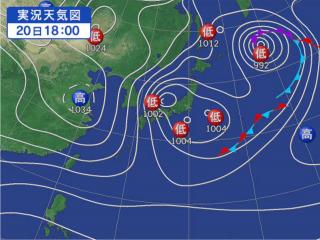

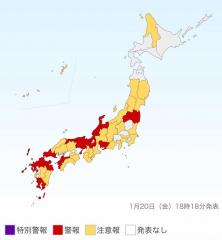

暴風雪警報

■昨日のことですが、研究室に突然電話がかかってきました。「先生、暴風雪警報が出たので、5限と6限の授業は中止になりました。天気がひどくならないうちに、早くご帰宅ください‼︎」。この日は、最後の授業の日でした。5限と6限に授業をお持ちで、その講義内容に関しても定期試験に出題しようとお考えの教員の皆さんは、困られたのではないでしょうか。私はといいますと、19時に大津京駅で人と待ち合わせをしていました。学生のキャリア形成に関連する地域連携のご相談をいただいていたのです。企画書を見せていただき、いろいろお話しをさせていただく予定でしたが、その相手の方も、公務員をされている関係で動きが取れなくなったとのことで、相談は延期になりました。

■上の左の地図をご覧ください。赤い府県は警報が発令されているところです。鳥取、京都、福井、石川、富山、そして滋賀が赤くなっています。この辺りは、気象的にはつながっていますね。滋賀県は、日本海の影響を強く受けていることがわかります。上の左の天気図をご覧ください。日本海にある低気圧のあたりで、白い線が混み合っていますね。この白い線は等圧線です。気圧をこの等圧線で示しているのです。等圧線が混み合うほど気圧の傾きが急になります。短い距離で、急激に気圧が下がる訳です。地形に例えれば、等高線が混み合うと、そこは坂ですね。こういう坂のようになっいる場合、風が強くなるのです。なるほど、気象庁が暴風雪警報を出したことも納得がいきます。ところが、夕方の段階ではいつ暴風雪がやってくるのだろう…、その気配まったく無し…という感じでした。23時頃に布団に入ると、やっと外で強い風が吹いていることが音で伝わってきました。強い雨も降っているようでした。結局、雨ですみました。これが雪だったら…。早朝からまた雪かき作業をしなければなりませんでしたから。

■気象に詳しい方のご説明では、「雪か雨の予想は気象庁も難しいんですよね」とのことでした。確かに、そうですね。雨が雪になるのは、いくつかの条件が揃わないといけないのでしょうね。まあ、難しいことは私にはわかりませんが、今回は助かりました。雪かきが必要なほど降雪があると、ひとつ前にエントリーした伊香立の研修会の会場まで移動が、とても大変になっていたでしょうから。

大津市伊香立で研修会

■今日の午前中、大津市の伊香立の自治連合会が主催された研修会「伊香立の未来を語ろう~人づくり、まちづくり、未来づくり~」で、講演会の講師と、座談会でのファシリテーターを務めました。思っていた以上にたくさん地域の皆さんがお集まりくださり、楽しく有意義な時間を過ごすことができました!!前半では、「地域づくり」における「場づくり」と「関係づくり」の大切さ、「地域づくり」の中で「地域の幸せ」をどのように”醸していく”のか…まあ、そのようなことについて、お話しをさせていただきました。後半の座談会では、40歳前後の若手の男性2人、60歳代の男性2人、女性1人に会場の前の方に用意した椅子に座っていただき、皆さんの前で地域の魅力や課題について、それぞれ思っておられることを語っていただきました。結果としてですが、私の講演の内容ともうまく話しが噛み合い、有意義な時間を皆さんと持つことができました。

■今日の午前中、大津市の伊香立の自治連合会が主催された研修会「伊香立の未来を語ろう~人づくり、まちづくり、未来づくり~」で、講演会の講師と、座談会でのファシリテーターを務めました。思っていた以上にたくさん地域の皆さんがお集まりくださり、楽しく有意義な時間を過ごすことができました!!前半では、「地域づくり」における「場づくり」と「関係づくり」の大切さ、「地域づくり」の中で「地域の幸せ」をどのように”醸していく”のか…まあ、そのようなことについて、お話しをさせていただきました。後半の座談会では、40歳前後の若手の男性2人、60歳代の男性2人、女性1人に会場の前の方に用意した椅子に座っていただき、皆さんの前で地域の魅力や課題について、それぞれ思っておられることを語っていただきました。結果としてですが、私の講演の内容ともうまく話しが噛み合い、有意義な時間を皆さんと持つことができました。

■伊香立は、琵琶湖のJR湖西線堅田駅から鯖街道に向かって坂道を登っていく途中、真野川上流の丘陵一帯に広がっている地域です。堅田まで自家用車で移動すれば、大阪にぎりぎり通勤することが可能な地域です。40歳の男性の方にお聞きすると、同級生は、かつて伊香立には50人いたけれど、今は10人しかいないというとでした。ぎりぎり大阪に通勤できるから10人残っているのか、ぎりぎりで大変だから40人が伊香立から出ていったのか。これは両面ありますかね。でも、そのような中で、若い世代の皆さんが、面白いことに取り組み始めました。

■若い人たちの人数が減り、すでに担がれることがなくなったお神輿を、もう一度若者の手で担いでみよう…といった若い世代主導のプロジェクト。まだ秘密ですが…ギネスの世界記録に挑戦することで地域の農業や環境を再評価しようとするイベント…いろいろ若い世代で企画が進んでいます。いずれも、この地域から外に出ていった若い世代の皆さんの目を、再び地元に向けさせるためのイベントです。若い世代の人たちが頑張っていること、また上の世代の人たちがそのことを暖かく見守っていることもよく理解できました。とってもエエ感じです。

■座談会では、若い世代の方から、「これまでは、上の世代が若い世代の頭を抑えすぎるから外に出ていってしまった」という意見が出てきました。正直ですね。もちろん、和気藹々とした雰囲気の中での意見です。そんなことを上の世代の皆さんの前で言ったことはなかったとのこでした。私のような外部の人間が入ってファシリテーターをさせていただくことの意味は、このあたりにあるのかもしれませんね。ちょっと手前味噌ですけれど。

■また、伊香立を訪問することになろうかと思います。今後とも、よろしくおねがいいたします。今日は、伊香立にお住まいで「淡海ネットワークセンター」の職員をされている佐藤弥絵美さんもお子さんと一緒にご参加くださいました。ありがとうございました。私のブログをご覧いただいているとのことで、研修会終了後に少しお話しをさせていただきました。佐藤さんからは、ご自身が編集を手がけておられる人と企業とNPOをつなぐ市民情報交流誌『おうみネット』を複数いただきました。ありがたいことです。今日は伊香立でもいろいろご縁が広がり、私は幸せ者です。

■写真ですが、研修会終了後、会場であった環境交流館をお暇するときに撮ってもらったものです。研修会にご参加くださって伊香立の皆さんです。お若い肩もおられます。今後のこの地域の活性化に期待していますよ。本当は、研修会の会場の雰囲気を撮りたかったのですが、その余裕がありませんでした。

【追記】■この研修会には、龍谷大学社会学部で「大津エンパワねっと」を履修し、卒業後は地方自治体の職員として勤務しているKさんもやって来てくれました。彼女も、伊香立に暮らしています。私の方から、「地域づくりの研修会で講師をするのでおいでよ」と誘ったら来てくれたのです。ゆっくり話しをしている時間はありませんでしたが、あとで、このようなメッセージを伝えてくれました。「伊香立で、問題意識を持っていろんな取り組みをされていることに驚きました。地元ですが、全然知りませんでした」。そうなんです、地域づくりってそういうものです。でも、これからは地元・伊香立の取り組みにもっと関心を持ってくれることでしょう。「大津エンパワねっと」で得た経験を生かして、地元でも頑張ってくれることを切望します。

今年度最後の授業、最後のゼミ

■昨日は、今年度、最後の4回生のゼミでした。4回生とは、先週から卒業論文集を作り始めましたが、昨日、完成しました‼︎

■私のゼミでは、全員が自らフィールドワークをして卒論を執筆することになっています。調査地とテーマを選定、調査地の関係者に連絡やアポイントメントを取り、現地に赴き、関係者の皆さんにインタビューをさせていただく。これを全て学生本人がやることになっています。学生たちは、私の研究室に来てフィールドワークの経過を報告をします。私から質問を受けたり、アドバイスをもらったりしながら、また調査地に赴くのです。これを何度も繰り返すことができるかどうかが、ポイントになります。それは、学生によって様々です。また、学年によっても異なる傾向があります。今は、研究部長を務めているため、学生指導になかなか時間が取れなくて苦労していますが、通常は、年に延べ130人の面談をしてきました。問題意識のない学生、例えば「何をテーマにしたら良いのかわかりません」という類の悩みから付き合っていきます。そのような面談はかなり大変ですが、これがうちのゼミの「泥臭い」やり方なのです。

■こういう「泥臭い」やり方は、学生はもちろん、教員である私も大変なのですが、1人で「知らない人」に連絡を取り、お願いをして会いに行き、話しを聞かせてもらう…という経験は、今の学生たちにとってはなかなかハードではありますが、良い経験になっているんじゃないのかなと思っています。

■写真を撮った後に「あぁぁ…」と思いました。「おいおい、写真を撮るときぐらいマスクを取りなさい」とか、「ちょっと見苦しいので、カバンとペットボトルを除けてくれ」と言っておけばよかったですね。

オバマ大統領“退任演説”ノーカット配信|日テレNEWS24

■オバマ大統領の退任演説です。「日テレNEWS24」で放送されたものの動画です。同時通訳付きです。また、文字でも読むことができます。以下をクリックしてください。

大学生協食堂で昼食

■まだ暑くて汗をかく頃までは、「弁当男子」を継続していましたが、現在は、中断しています。世の中のお母様や奥様方は、ご家族のためにいやでも弁当を作らないといけないのでしょうが、私は趣味で、自分の健康のために弁当を作っていましたので、いったんストップしてしまうと気が抜けてしまいます。いけませんね。これ、ウォーキングやランニングも同じです。継続できません。継続できているのは、このブログぐらいか・・・。情けない話しです。弁当男子については、再開してレポートしてほしいとのご要望を周囲の皆さんからいただいております。近いうちに。

■ということで、本日は、ひさしぶりに大学生協の食堂で昼食を摂りました。弁当男子はストップしていますが、一応、健康のことを考えてはいます。今日も、いろいろ悩んだ結果、以下のような昼食になりました。「鶏牛蒡ご飯」のSSサイズ、「ポークブラウンシチュー」、「コロッケ」、「冷奴」、「15種類のヘルシーサラダ」。これでカロリーはどれほどかといえば、たった「395kal」なんです。びっくりしました。まあ、ご飯茶碗は「SS」サイズで最小のものですから、他のお皿の大きさもわかりますね。全体に量がすくないのでしょうね。レシートをみると、金額以外に次の記載がありました。

「赤の食品群」(たんぱく質・カルシウム・ビタミンB1 体のなかで血や肉になる)→2.2点(1食の目安2点)

「緑の食品群」(ビタミン・ミネラル・食物繊維 体の調子を整える)→1.3点(1食の目安1点)

「黄の食品群」(炭水化物・脂質 働く力になる)→1.5点(1食の目安7点)

■黄色が足らないんですかね・・・。これは、炭水化物や脂質です。これ7点も摂ってしまうと・・・。私はお爺さんになりかけのおじさんだから、こんなものでよいのでしょうか・・・よいのでしょうね。夜、炭水化物を原料に使った発酵しているジュースも飲みますしね。

JR西日本の運行情報

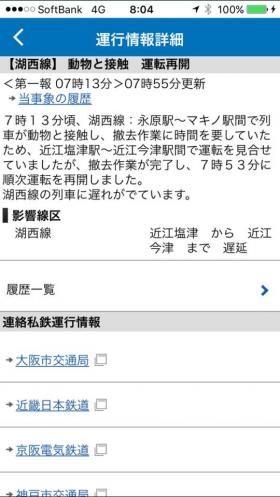

■最近、滋賀県高島市にお住いの方のご推薦で、スマホにJR西日本の運行情報を知らせる専用アプリを入れています。湖西線というローカル線沿いに暮らす私にとって、このアプリはなかなか優れものです。

■今朝も湖西線の情報が入りました。「また、強風か!…」と思ったら、今日は動物と接触したとのことでした。鹿か猪でしょうかね。場所は、湖西線の終点に近い永原駅とマキノ駅の間です。確かに、奥琵琶湖の山深いところですね。朝の通勤時間なので、沿線の皆さんは困られたことでしょう。私自身は、今日は午後から深草キャンパスに出勤で、午前中は自宅で校正の作業…の予定ですので、特に影響はありませんでした。

■このアプリを使ってJR湖西線が停まっている、遅れている…ことがわかった場合、都心にお住まいであれば「それでは別の交通手段で移動しよう」というふうな利用の仕方ができるのでしょうが、我が家の場合はそういうわけにも行きません。鉄道はJRだけですから。あとはバス。バスは利用したことがありません…。もっとも、運行情報を受け取ると「覚悟」を決めることはできますね。

【関連エントリー】列車運行情報プッシュ通知アプリ