胡桃(くるみ)

■クルミが手に入りました。加入している「東北食べる通信」の昨年の12月号のクルミが届きました。岩手県九戸村にお住いの農家が生産されている手打胡桃(てうちぐるみ)と、岩手県花巻市で生産されたオニグルミです。九戸村の手打胡桃は、「立体農法」により生産されたものです。この胡桃の農場では、胡桃の樹の下に、牛と鶏を放し飼いしておられます。牛は雑草を食べてくれます。除草剤を使わなくても済みます。牛は糞を出しますが、それらは胡桃の肥料となります。そのため、化学肥料も使わなくて済みます。鶏は、胡桃の樹の周りの害虫を食べます。農薬を使わなくて済みます。しかも、牛は牛乳を生み出し、鶏は卵を産みます。このような複合的な関係の中で、安心・安全な国産胡桃を生産されているのです。

■ところで、胡桃が届いたのは良いのですが、我が家にはクルミ割りがありませんでした。急遽、Amazonで入手することにしました。届いたので、早速、胡桃を試食してみた。クルミ割りとはいっても、人形の形をしているわけではありません。胡桃割り人形ってありますけどね。写真のように、ペンチっぽい形をしています。よく見ると、きちんと胡桃の殻を支えるように、先にはスプーンのような受け皿があります。うまく作ってありますね。ほじくる道具もついています(これが役に立つ)。近いうちに、クルミを使って和え物でもしようと思います。

■このクルミには、小さな印刷物が付いてきました。そこに、以下のように書いてありました。

「垢じみし袷の襟よ かなしくも ふるさとの胡桃焼くるにほひす」(啄木)

啄木です!そうか、これは岩手県のクルミですからね!ただし、この歌の意味がよくわかりません。ということで、調べてみました。

単身で東京に出てきて、その後、家族も上京してきて一緒に住むようになるまでの大変な時期を思い返した短歌のようですね。垢じみた袷(あわせ)の襟の匂いと、クルミを焼いた匂い。現代人には、袷というのがわかりにくいのですが、懐かしい、安心出来る、ほっとする匂いなのでしょうか。どんな匂いなのでしょうね。一度、焼いてみようと思います。

「馬について語り、遊び、食べる会」

■昨年、1月24日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。先日の17日、大阪の谷町にある應典院で「馬について語り、遊び、食べる会」が開催されました。應典院はどのような寺院なのか、どうして寺院でこのようなイベントが開催されるのか、その辺りのことについては、昨年、1月24日に同じく應典院で開催された「ハリハリ鍋を食べながら 鯨について語り、遊ぶ会」のエントリーに詳しく書いておりますので、そちらの方をご覧いただければと思います。このイベントを企画運営されているのは、陸奥賢さんとお仲間の「いきものがかり」の皆さんです。陸奥さんたちは、蚕、鯰、亀、鯨など「異類」に関するプロジェクトを手掛けてこられました。今回の「異類」は馬です。馬を食べること=命をいただくことを通して、馬の歴史・文化を見つめ直すことが目的です。

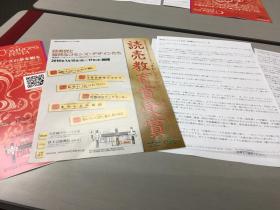

■昨年に続き企画されたイベントですが、今回は、少し特別なことがあります。この日の「馬について語り、遊び、食べる会」を含めた6つのイベントが、1月15日から17日までの間に「陸奥賢と愉快なコモンズ・デザインたち 應典院・コモンズフェスタ発祥の6コンテツ」と銘打った一連のシリーズとして開催されたわけですが、そのうちの1つ「まわしよみ新聞~新聞メディアの新しい可能性を探る~」の「まわしよみ新聞」が昨年度、「読売教育賞(NIE部門最優秀賞受賞)」を受賞されたのです。陸奥さん、あらためて、おめでとうございます。この「まわしよみ新聞」ですが、私もゼミで使わせてもらったことがあります。とても盛り上がりました。

■さてさて、イベントの報告に戻りましょう。今回も、陸奥さんからイベントの趣旨の説明が行われたあと、應典院主幹である秋田光軌さんに導師をお務めいただき、寺院のなかにある十一面観音を祀った祭壇の前で、参加者の皆さんと浄土宗に則った法要を営みました。そのあとは、陸奥さんを講師に、馬と人の歴史・文化に関するお話しをお聞かせいただき、馬肉の刺身と、馬肉を使った桜鍋をいただきました。刺身は、馬肉の赤身、ハツ=心臓、コウネ=たてがみ(馬のたてがみが生えているところの肉)です。赤身とコウネを一緒にいただくと旨味と甘みが見事に調和して美味しくなります。こちらは、生姜醤油や、九州の甘めの醤油に少しすりおろしたニンニクを入れていただきました。それから、ハツは、ごま油と塩でいただきました。どれも、非常に美味しい。桜鍋ですが、これは青森県の郷土料理なのだそうです。桜肉とは馬肉のことです。これも旨味が出てとても美味しかったな〜。

■来年もこの企画は続くことが、イベントの最後に宣言されました。来年は、鹿だそうです。このブログでは鹿肉・ジビエ・獣害の問題に関しては、いくつかエントリーしてきました。できればお読みいただきたいのですが、「SHARE WILD PROJECT」という試みの中では、獣害として処理されている鹿たちの命の問題を、真正面から受け止め活動している青年たちの活動を取り上げています。私の願望ですが、こうやって命の問題に取り組む団体と應典院との間で素敵な連携が生まれていけばなあと思っています。なかなか、大変だとは思いますけど。

第8回「龍谷大学餃子研究会」

■昨晩は、第8回「龍谷大学餃子研究会」が開催されました。京都の中央卸売市場の近くにある「ラッキー餃子センター」が研究会の会場です。餃子は、「パリッ」「フワッ」「ジュワ」、この3つの基本軸で評価されると個人的には思っていますが、こちらの「ラッキー餃子センター」は、「パリッ」という評価軸ではかなり高い評価を得る餃子店だと思います。開店してまだ半年とのこと、少し賑やかなところから離れた場所にあるけれど、もっと人気が出て良いお店だ。

■ここのお店の特徴は、鉄板の上に焼きあげた餃子を並べてくれることです。この鉄板の上でのさらなる加熱が、出来上がった餃子に変化を加えます。美味しくなるのです。もっとも、さっさと食べないと焼きすぎる危険性はあります。まあ、大勢で食べるとあっという間になくなってしまうので、今回はほとんど気になりませんでした。今回の研究会の参加者は6人。1人前が6個なのですが、参加者6人で21人前を食べました。全部で126個になりますね。鉄板の上にずらりと餃子を並べると、かなり壮観だな〜!!126個を2回に分けて食べました。下段左の写真は、12人前を鉄板の上に乗せたところです。

■ここのお店の特徴は、その食べ方にあります。まず、そのままいただきます。美味しいです。十分に味がついています。その次は、酢と胡椒でいただきます。美味しいです。さっぱりしています。この食べ方は初めてです。その次は、一般的な食べ方になります。酢、醤油、ラー油です。最後は、ここにお店特製の味噌だれも入れます。味が変わるので、たくさんの餃子を食べることができるわけです。もちろん、熱い餃子を頬張る時の相棒はビールです。今回は、糖質ダイエットされている方は、ハイボールにされていましたが、ビールと焼き餃子、これは鉄板ですね。

■餃子を食べながら、いつもは大学の課題や将来について語り合うのですが、今回、いつの間にか「ランニング」や「ウォーキング」の話題になり、盛り上がってしまいました。というのも、参加者6人のうち4人は、来月の「びわ湖レイクサイドマラソン」に出場する、「チーム利やん」のメンバーでもあるからです。そんな話題で盛り上がったところ、参加者の1人であるM課長から、「餃子研究会なのに、話題がずれてしまっています!!」と鋭いツッコミが入りました。そうです。ここは餃子研究会なんです。いかん、いかん。とはいえ、N部長、M課長、Mさんの3人が、来年の「びわ100」(100kmウォーキング)のハーフ(半分)、50kmに出場するとの決意表明が行われました。次回は、副会長のN部長の提案で、春になりました。次はどこかな。N部長が長年にわたって作成された「京都の餃子店リスト」の中から選ばれる予定です。

BS-TBS「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」

■11月14日のエントリーは「吉田類の酒場放浪紀 大津『利やん』」でした。酒飲みであれば必ず知っている「吉田類の酒場放浪紀」(BS-TBS)という番組があり、その番組に、私が常連である「利やん」が取り上げられることになったのです。居酒屋界の神様が降りてきた…という感じでしょうか。

■昨日、1月1日の21時からのスペシャル番組「吉田類の酒場放浪記 あけまして2時間スペシャル!」で、とうとう「利やん」が登場しました。2018年は、明治維新から150年が経つことになります。1867年に「大政奉還」が行われ、翌年の1868年が明治維新になります。今回の2時間スペシャルは、この「大政奉還」をテーマに幕末維新の痕跡が色濃く残る東海道の町々を、吉田類さんが呑み歩く…という企画のようです。そして、東海道の町々の最後の宿場町として大津が取り上げられました。「吉田類の酒場放浪記」では、全国津々浦々の酒場を吉田類さんが訪ね歩くのですが、これまで滋賀県の店はまったく取り上げられていませんでした。今回の「利やん」は、滋賀県で最初ということになります。酒飲みの世界では、とても名誉なことになると思います。

■さて、番組の内容ですが、なかなか素敵な感じでした。唯一、番組のナレーションで「兼八」という高級麦焼酎を芋焼酎と紹介してしまっていることが「あらら…」という感じなのですが、それ以外は素晴らしい内容でした。私も、酔っ払いの1人として吉田類さんと乾杯をさせていただいていました。いました…というのは、すっかりそのことを忘れてしまっていたからです。この乾杯のシーンを撮るときに、すでに酔っ払っていたんですね、きっと。

■しかし、こうやって客観的に自分を眺めると、「ああ…おじいさんが映っているわ」という感じです。自分がもうじき還暦になるということを、ひしひしと実感するわけです。この写真は、岩手県二戸市にお住いの知り合いの方が送ってくださいました。ありがとうございました。

シーズン初の「ピェンロー」

■気温が下がり、白菜が美味しい季節になりました。こうなると、「ピェンロー」を作らねばなりません。シーズン初の「ピェンロー」を作りました。このブログでは、以下のエントリーで「ピェンロー」を紹介してきました。見た目は地味ですが、とても美味しい。詳しくは、以下のエントリーをご覧ください。

妹尾河童さんの「ビェンロー」

大晦日の昼食

「猟師と一緒にジビエ料理を囲み語らう夕べ」(高島ワニカフェ)

■昨晩は、高島市にある「高島ワニカフェ」で開催されたイベント「猟師と一緒にジビエ料理を囲み語らう夕べ」に参加しました。ジビエ料理、狩猟、獣害の問題、農業、環境…等々に関心を持った20名ほどの方達が参加されました。講師は、地元の猟友会で狩猟をされているIさんとKさん。ジビエ料理をいただく前に、Iさんがご自身でYouTubeにアップされた動画をもとに、参加者の皆さんといろいろ学ばさせていただきました。

■狩猟の昔と今。増えすぎた獣と森林のこと。狩猟の実際。狩猟だけでなく増やすこともやっていること。駆除した獣を大切にいただくこと。ジビエ料理のこと。ジビエ料理は、個体によって成長過程に差があるかことから味に違いがあること。それがジビエ料理の醍醐味であること。子どもたちを対象とした「湖地考知」プロジェクトでのワークショップ(フィールドワーク)のこと。そのワークショップでは、子どもの中には、罠にかかった鹿が可哀想だから「逃がしてやって」と言いながらも、解体する時から少しずつ子ども達の考え方がかわり、料理された鹿肉を美味しいと思うこと。命をいただくことを学ぶ子どものこと…。

■岡野さんご夫妻が経営されている「ワニカフェ」は、つくる(生産者)と食べる(消費者)2つの「ワ」をつなぐカフェを目指しておられます。様々な活動を展開されていますが、今回もそのようなお店の取り組みの一環として行われました。岡野さんご夫妻は、上記の「湖地考知」プロジェクト以外にも、高島市で盛んに生産されている有機野菜を地元で消費するための新しい流通の仕組みも作っておられます。「高島マーケット」といいます。

■さてお料理の方ですが、イタリアン料理を修行されてきた岡野さんによるジビエ料理、お腹いっぱいになりました。昨晩は家人も一緒でした。ジビエ料理が苦手と思い込んでいたようですが、その思い込みがひっくりかえったようでした。テーブルでは、猟師のKさんからさらにいろいろ詳しいお話しを伺うことができました。猟師になったきっかけから始まり、猟犬のことや、さらに詳しい狩猟の実際についてもいろいろお話しくださいました。ありがとうございました。ワニカフェの岡野ご夫妻には、とても素敵なチャンスをいただくことができました。心より感謝いたします。また、「湖地考知」プロジェクトのワークショップが開催される時は、ぜひお知らせください。よろしくお願いいたします。

【追記】■上記のワークショップのこと、YouTubeにアップされています。

湖地考知プロジェクト 第3回 ジビエフィールドワーク 2015.3.22

豚足

■昨晩は、1人、自宅で夕食を摂ることになりました。こういう時は、普段食べられないものを料理するようにしています(正確には、連れ合いの好みではないので避ける…ということなのですが)。例えば、モツ系だとか、骨つき系だとか、魚のアラ系だとか、そういう食材を使った料理の類です。昨日は、近くのスーパーで豚足を見つけました。もちろん、一応ボイルして半加工してある食材です。これを料理することにした。

■私は神戸出身です。昔はよくJR元町駅の高架下にある台湾料理店「丸玉食堂」で豚足に煮込みを食べていました。当時、つまり私が大学生の頃は、JRではなくてまだ国鉄でした。当時は、「丸玉食堂」は元町に2軒ありました。現在、そのうちの1軒は廃業されています。私がよく行っていたのは、その廃業された方の店でした。「丸玉食堂」では、豚足の煮込みとビールを楽しみました。もちろん、当時はまだ若く、それだけで胃袋が満足するはずもありません。あわせて、台湾風の腸詰や、ローメン(おそらく老麺か)という麺料理を楽しみました。ああ、とっても懐かしいです。当時の神戸の街は、震災前ですから、今では感じられない昔の神戸の雰囲気が濃厚にありました。

■私の場合、豚足というと、この神戸の「丸玉食堂」のことが頭に浮かんでくるのです。台湾料理の店なので、豚足の煮込みも八角などの香辛料も使っていました。もちろん、そのような本格的な台湾料理風の煮込みを作ることは自分にはなかなか難しいことです。ということで昨晩は、圧力釜を使ってそれなりに調理してみました。酒、醤油、砂糖、味醂、ネギの青いところと生姜だけ。和風ですね。時間をかけたので、プルプルの豚足の煮込みができあがりました。豚足はコラーゲンたっぷりです。翌日のお肌もプルプルになるのではないかと思いますが、私の場合は肌よりも、マラソン向けに脚の強化に効いて欲しいなあと思います。まあ、そんな効果は無いと思いますけど。

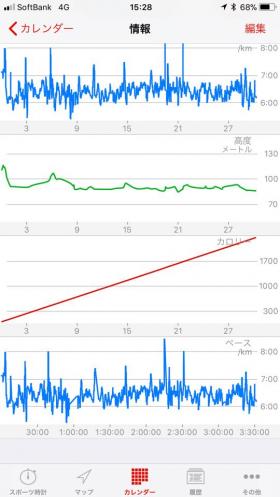

高島30kmラン

■昨日、フルマラソンに備えて30km走をしてみました。「Long Slow Distance」トレーニングと呼ばれるもので、長い距離を、ゆっくりとしたスピードで走るトレーニングです。ゆっくりのペースなんですが、30kmという距離は私には結構長い距離になります。普段は、長くてもせいぜい20数km程度までしか走りません。自宅の近くで10km〜15kmほどの距離を走ります。ですから、15kmのコースであれば2回走ればよいわけですが、それでは面白くないので、昨日は思い切って高島市まで走ることにしました。高島市までの湖西路は、琵琶湖と山に挟まれた狭い土地です。そこにはJR湖西線が走っています。そのため、例えば肉離れ等の故障をしてしまったり、寒くてランが嫌になってしまったら、JRに乗って帰れば良いわけです。しかし、駅数が少なく、人もあまり住んでいないことから、ちょっとだけですが悲愴な感じも伴なうことになります。私の程度の市民へっぽこランナーが走るのには、少しリスクが伴います。思い切って…と書いたのは、そのような事情があります。

■これまでの練習でも、JR比良駅のあたりまでは走っていました。この辺りで、18km程度でしょうか。そこから先は未経験。ということで、地図を見てあらかじめどこを走るのか検討をつけておきました。この先は、JR湖西線の駅でいえば、近江舞子駅と北小松駅を通過せねばなりません。この辺りは、自転車コースが整備されています。そのコースを辿りながら、なんとか大津市と高島市の境目までやってきました。ここまでくると、残りは5kmちょっと。だいぶ気分は楽になります。有名な白髭神社の前を通過して、高島の街中に入り、最後は萩の浜の手前まで走ってゴールということにしました。最後の30kmの手前あたりは、さすがに疲れてしまいました。けれども、本番(フルマラソン)は、さらに12kmの「おまけ」がついてきます。過去3回、フルマラソンを経験していますが、いずれも立ち止まって歩いてしまっています。今度は、最後まで走り通してみたいものです。

■タイムは、3時間16分21秒。途中、トイレに行ったり、自販機でスポーツドリンクを買ったり、写真を撮ったりといった停止時間は除いた時間です。信号待ちや、スポーツドリンクを飲むときはスピードが落ちています。平均スピードは、6:29/km。本当は、もう少しだけ速く走りたかったのですが、体力・走力不足ですね。今の私の実力であれば、こんなものなのかもしれません。

■これまでにも、何度か30km走にチャレンジしています。一番最初の30km走については、このブログに細かく記録を残してあります(30km走)。当時のコーチ役である原俊和さんも一緒に走ってくださいました。原さんは、当時の社会学部教務課長でした。コーチである原さんからは、「来月開催される『京都マラソン』に出場するにあたって、どうしても、この30km走を経験して、体にそのしんどさを覚えさせる必要がある…」ということで、一緒に走ってくださったのです。ありがたいことですね。その際のスピードなんですが、原さんが私のために設定したスピードは 7:30/kmでした。かなり遅いわけですが、それでも15kmを過ぎたあたりから、さらに遅くなって、膝はボロボロになってしまいました。2013年のことです。原さんに言われて、2012年からフルマラソン完走を目標に、走ることを始めていた頃のことになります。自分で言うのもなんですが、過去の自分と比較すると、歳を取った今の方が成長しているように思います。走力がついているように思います。ちょっと自分を安心させるための材料にしておきます。当時、フルマラソンの大会が終わるとランニングを継続できませんでしたが(燃え尽きた?!)、今回はフルマラソン後もなんとか継続していきたいと思います。

■ゴールすると、長い距離を走ってきたものですから、汗びっしょりになっていました。しかし、この程度のスピードだと、最後の方は体温もあまり上がりません。ランニングウァエが吸い取った汗でどんどん身体が冷えていきます。今回はトレイルラン用のリュックを背負って走っており、その中に入れておいたシャツに着替えることにしました。そして高島の街中にある「ワニカフェ」へ行きました。この「ワニカフェ」には、これまでにも度々訪問させていただいています。シェフの岡野さんご夫妻とも、親しくさせていただいています。汗をかいていたので申し訳なかったのですが、訳を話して、暖かいカフェオレをお願いしました。2359kcal消費していたので身体が甘いものを求めていたのです。カフェオレには角砂糖を3つも入れてしまいました。加えて、ケーキもいただきました。せっかく美味しそうだったのに、写真を撮る前に、口をつけてしまいました(お店には申し訳ありませんでした…)。

■「ワニカフェ」では、岡野シェフご夫妻と、ひさしぶりにいろいろお話しができてよかったです。12月2日にも訪れる予定になっています。「猟師と一緒にジビエ料理を囲み 語らう夕べ」が開催されます。猟師さんからお話しを伺いながら、シェフの鹿肉料理をいただく予定になっています。ナイスな企画ですね。たくさんの方達がやってこられるそうです。私は、獣害の問題に関心があり、なんとか地域の中で、駆除だけでなく、命=肉まできちんといただく仕組みはできないものかと思っています。2日は、いろいろヒントをいただけたらいいなと思っています。「ワニカフェ」は、高島と人をつなぐ大切な「場」になっているような気がする。素敵ですね。高島から自宅に戻る際には電車を利用しました。往復とも走ることができればすごいわけだが、とてもそのような走力も体力もありません。ただのアラ還へっぽこランナーなので。ご覧いただいた通り、行きは3時間以上もかかっていますが、帰りは、電車でたったの24分。なんともあっけなく自宅に帰りつきました。

【追記】■昨日、走っているときに注意したことがあります。いつも長距離を走ると、背骨と骨盤をつなぐ仙骨のあたりが痛くなってきます。100kmウォーキング大会の時もそうでした。たまたま、その100kmウォーキングの大会の際に、ボランティアの方にストレッチをしていただきました。その際にいただいたアドバイスをもとに、ランニングのフォームを少しだけ変えた。これまでは、腰を入れ過ぎていました。しかし、腰よりも丹田を意識するようにしました。臍の下のあたりに意識を集中するのです。腰を入れるよりも、下腹を引き締める感じだろうか。そうすると、長距離を走っても仙骨は痛まなくなりました。腰を入れすぎると上体がそり気味になり、背中も凝ってきます。フォームづくり、なかなか難しいものですね。本当はクリニックを受けて、きちんとフォームを修正した方が良いのでしょうが、今回は、自分で判断して修正しました。

自然薯(ジネンジョ)

■昨日、甲賀市の「第20回 甲賀もちふる里まつり」に参加した際、地元の生産組合のテントでこの自然薯を買わせていただきました。自然薯を購入するのは人生で初めてかな。農家の方から、自然薯の美味しさは皮の真下にあるので、皮を包丁で向かないようにとの注意を受けました。タワシで表皮を洗って布巾で水気を拭って料理しなさいとのアドバイスを受けました。とろろ汁が代表的な料理ですが、おろし金ではなくて、すり鉢の底に擦り付けてすりおろすのだそうです。キメが細かくなるのでしょう。繊細な野菜ですね。折れないように、裏側には青竹が添えてありました。さて、どんな美味しさなのか。近日中に味わおうと思います。お値段ですが、1,300円。安いのかそうじゃないのかよくわかりませんが、ちょっとだけ負けてもらいました。

吉田類の酒場放浪記 大津「利やん」

■大津駅前のいつもの居酒屋「利やん」に、とうとうあの吉田類さんがやって来られました!!

■お酒を楽しむ習慣のない方は、ひょっとするとご存知ないかもしれませんが、酒飲みであれば必ず知っている「吉田類の酒場放浪記」(BS-TBS)という番組があります。昨日の晩のことですが、私が常連である「利やん」で、「吉田類の酒場放浪記」の番組収録が行われました。あらかじめ番組収録があるとわかっていましたから、店内は常連さんでいっぱい。そこに吉田類さんが登場。私も含めて常連さんたちは、さりげないふりをしていますが、内心はめちゃくちゃ興奮していたと思います。「類さんが我が店にやって来てくれた」という、何か誇らしい気持ちが湧いてくるんですよね。しかも、滋賀県内のお店としては、「利やん」が一番最初。これが嬉しくないわけがありません。

■滋賀県大津に来ていただいたということからでしょう、お店のマスターは、類さんにビワマスの刺身と鮒寿司を出していました。類さんがおっしゃるに、鮒寿司はあまり得意ではなかった様ですが、この日出て来た鮒寿司にはとても喜んでおられました。そうなんです。きちんと漬けた鮒寿司は美味しいのです。撮影は6時から始まりましたが、予定の1時間を超えて3時間もかかってしまいました。どんな感じになるんでしょうね。楽しみです。いつ大津「利やん」が放映されるのか、よくわかりません。公式サイトの番組スケジュールで確認する必要があります。お店には、制作スタッフから連絡があるかもしれませんので、その時は、また報告させていただきたいと思います。