野洲市のゆりかご水田

■「魚のゆりかご水田プロジェクト」ってご存知ですか?ご存知ないばあいは、まずは以下の、滋賀県庁農林水産部・農村振興課の「魚のゆりかご水田プロジェクト~湖魚が産卵・成育できる水田環境を取り戻そう!~」というページをお読みいただければと思いますが、概要だけ、以下に引用しておきます。

こんな光景が今、復活しようとしています。

農家、地域、そして何より生きものにとって大切な「魚のゆりかご水田」。

人や生きものが安心して暮らせる田んぼの環境を取り戻すプロジェクトです。

戦後の農地整備は生産性に重点を絞った整備方針を推し進めたため、田んぼから魚や水生昆虫といった生物が閉め出されてしまいました。 そのため、メダカのように身近な生きものであった種ですら希少種となり、地域特産物であったニゴロブナなどが減少してしまいました。

そこで近年、環境配慮型の農地づくりが注目され、これまで注目されてこなかった環境・生きもの・景観といったものを取り戻そうという動きが広まっています。

「魚のゆりかご水田」とは、田んぼや排水路を魚が行き来できるようにし、かつての命溢れる田園環境を再生し、生きものと人が共生できる農業・農村の創造を目指しています。

■滋賀県には日本一大きな湖である琵琶湖があります。琵琶湖は約400万年前に現在の三重県伊賀上野市あたりに誕生し、その後大地の運動とともに、約40万年前に現在の位置に移動してきました。当時の様子を想像してください。まだ、人間は住んでいません。梅雨時に雨がふり琵琶湖の水位が上昇すると、陸地であったところも水没してしまっていたはずです。現在、琵琶湖では、瀬田川にある瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)や、琵琶湖に流入する河川の水量を人工的に調整されていますので、水没するということはありません。かつては、「陸の世界」と「水の世界」のあいだに、両者の「グラデーションのような世界」が存在していたのです。たとえば、琵琶湖の周囲にある水田です。かつては魚が水田の水路を遡上し、水田のなかに産卵していました(魚にとって、人間が住み始める前の草原の湿地と水田に違いはありませんから・・・)。特に、大雨が降ったあと、かつては魚が水田のなかを背びれをたてて泳いでいたという話しを、あちこちで聞くことができます。ところが、上記の「魚のゆりかご水田プロジェクト」の概要にあるように、水田を土木工事(圃場整備、土地改良等)によって整備してからは、魚が水田に遡上できなくなりました。というのも、水田の水がぬけやすいよう(転作しやすいように)に排水路を深くしたため、水田の水面と排水路の水面のおあいだに大きな落差が生まれてしまったらかです。

■「魚のゆりかご水田プロジェクト」では、水面と水田のあいだを「魚道」でつなぎ、魚が水田に遡上できるようにします。魚が復活することで、以下のような良い点があげられています。滋賀県の近江商人で有名な「三方によし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)をもじって「五方によし」といっています。(1)生き物によし、(2)地域によし、(3)子どもによし、(4)琵琶湖によし、(5)農家によし・・・です。以下は、その「五方によし」を解説した図です。「魚のゆりかご水田プロジェクト」のページの中から引用させていただきました。

■ということで、ここからが本題。21日(土)、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の関係で、プロジェクトリーダーの奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と一緒に、滋賀県野洲市須原と安治(あわじ)の2集落で実施された生き物観察会を見学させていただきました。須原は、全国的にも有名なので、ネットで検索していただければ様々な情報を知ることができます。地域外、県外からもたくさんの方たちが参加されています。また、マスコミの取材も行われていました。ということで、このエントリーではお隣の集落である安治の生き物観察会の様子をご紹介したいと思います。

■安治(あわじ)の生き物観察会は、須原とは違って、村人による村人のための観察会のように感じました。観察会のお手伝いをしているのは、「ぼてじゃこの会」の専門家の皆さんですが、あとはすべて村人ばかりです。この地域でもお子さんの数が減っているそうですが、それでも、保育園の園児さんや小学生の皆さん、そして保護者の皆さん、さらにはおじいちゃん・おばあちゃんたちが多数参加されていました。農家の方にうかがいましたが、上記の「五方によし」のうち、最後の「農家によし」を強く意識されていました。付加価値のついた米として農協に買ってもらえるという経済的理由が、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組む大きな動機だとのことです。しかし、それと同時に、「地域によし」や「子どもによし」という副次的な効果があることも認めておられました。「昔は結婚するにしても、近くの人が嫁に来ていたが、最近は遠方から嫁いでくる。自分がどういう地域に暮らしているのかも、よく知らない。そういう意味で、子供会のお母さんたちに参加してもらうことは意味がある」ということもおっしゃっていました。このあたり、プロジェクトを始める農村の側の論理は微妙に複雑です。「五方によし」だけで整理できないものがあります。そのあたりのことも、きちんとお話しをうかがわせていただかねばと思っています。

■この日の安治の生き物観察会で印象深かったのは、おばあちゃんと呼ばれる高齢の女性の方たちが多数参加されていたことです。おばあちゃんが、タモ網をもって一生懸命魚を採っておられました。孫のために・・・というよりも、ご自身の好奇心や関心にもとづいて熱心に採っておられるのです。生き物観察会のあとは、「ぼてじゃこの会」の皆さんの撤収作業をお手伝いさせていただきました。また、こちらの活動に参加させていただければと思っています。

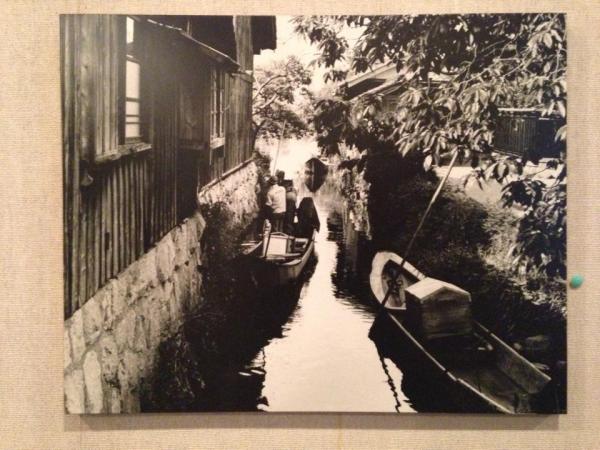

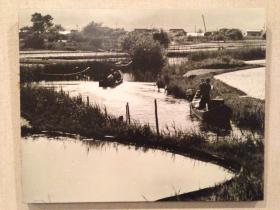

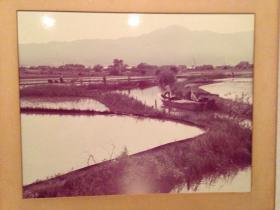

琵琶湖岸の水郷地帯

■16日(月)の晩、滋賀県庁琵琶湖環境部・琵琶湖政策課の職員の皆さん、そして「川づくり・まぢつくりコンサルタント水色舎」の佐々木さんと一緒に、草津市の琵琶湖のそばの集落に行ってきました。ここは、もともといわゆる水郷地帯だったところです。田舟が大切な移動手段でした。現在では、圃場整備事業を行った結果、広々とした水田が広がっていますが、かつての風景は消えてしまいました。

■写真は、この集落のかつての風景を写したものです。「昔は、家の窓から魚がつれた」と地元の方がおっしゃる通りの風景です。下の2枚の写真には、田んぼのあいだにクリーク(水路)と田舟が写っています。先日、訪問した近江八幡の水郷地帯では、田舟は竿で操作しましたが、こちらは櫓でこぐとのことです。その技術がかわれて、近江八幡の水郷めぐりの櫓こぎの仕事をしていた人もおられたのだとか。草津から通勤されていたのです。なるほど〜と思います。

甲賀市の農村で調査

■滋賀県甲賀市にある農村で、調査をしました。午前中は、滋賀県庁農政水産部の農村振興課や農政関連の職員の皆さん、そして甲賀市の集落・小佐治の農家の皆さんと一緒に、田んぼの水路で「生き物調査」を行いました。この調査に参加させていただいたのは、この小佐治が、私が参加している「総合地球環境学研究所」のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の重要なフィールドのひとつであるからです。小佐治の集落では、古琵琶湖層群の丘陵にできた谷筋に、田んぼが順番に並んでいます。そして、田んぼの奥には無数のため池があり、この周りは里山になっています。ここは、関東で言うところの谷津田なのです。

■滋賀県甲賀市にある農村で、調査をしました。午前中は、滋賀県庁農政水産部の農村振興課や農政関連の職員の皆さん、そして甲賀市の集落・小佐治の農家の皆さんと一緒に、田んぼの水路で「生き物調査」を行いました。この調査に参加させていただいたのは、この小佐治が、私が参加している「総合地球環境学研究所」のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の重要なフィールドのひとつであるからです。小佐治の集落では、古琵琶湖層群の丘陵にできた谷筋に、田んぼが順番に並んでいます。そして、田んぼの奥には無数のため池があり、この周りは里山になっています。ここは、関東で言うところの谷津田なのです。

■私たちの研究プロジェクトでは、この地域の生物多様性と村づくりに焦点を合わせて、地域の皆さんと活動を行っていく予定にしています。そして、トランスディシプリナリーな研究プロジェクトも進めていきます。もちろん、ここは複数のサイトのひとつなのですが、かなり面白い展開になりそうです。

【追記】

■こちらの村では、生き物の賑わいを取り戻し、そのことを村の農産物の付加価値としてアピールしたいと考えておられます。滋賀県内でいえば、琵琶湖湖岸地域で生産されている「魚のゆりかご水田米」や、兵庫県の豊岡市の「コウノトリ育むお米」などが有名ですが、その山里版という感じでしょうか。しかし、お話しをうかがっていると、経済的価値を生み出すことも重要ですが、こういった生き物の賑わいを取り戻す活動の中で、実際に生き物が戻ってくること自体が楽しくて仕方がない…という感じでもあるのです。嫌々、渋々、仕方なしに…ではなくて、生物の賑わいを生み出すこと自体が楽しいということ、これはとても重要なことかと思います。ただし、それは生き物がたくさんいたこの地域の「原風景」をよくご存知だから…でもあります。

■もともと、谷筋の周りには、環境の多様性がありました。田んぼ、ため池、雑木林…。かなり人の手が入っていましたし、利用もされていました。ため池では、半分は養魚のようなこともされていました。いわゆる「半栽培」の魚バージョンのような感じでしょうか。ですから、谷筋によって、多い魚の種類も違っていたといいます。

■高度経済成長期、集落の中央を流れる川の河川改修が行われました。洪水は無くなりました。しかし、同時に川は深くなり、魚は谷筋に登れなくなってしまいました。また、農業用ダムから用水が送られてくるようになって、大中小、無数にあったため池が使われなくなりました。使われないため池の世話は誰もしません。堤も崩れてしまい、水が溜まらなくなります。そういうため池は、山に戻ってしまいました。また、雑木林が針葉樹に植え替えられました。現在では森林組合が世話をされているそうですが、なかなか大変なようです。素人目にも、世話ができていない森林があります。簡単にいってしまえば、人の関わりが減少し(アンダーユース)、谷筋の環境の多様度も減少してしまっているのです。そのことが、生物にも影響を与えたと考えられます。

■雑木林の話しをしましたが、最近、この地域ではマキストーブ仲間が増えています。マキストーブの良さや楽しさを知って家に置く人が増えているようです。燃料は、身近な山から採ってくるのだそうです。スローライフを楽しんでおられるのですね。楽しみの一環として、人の手の入らなくなった里山の世話をされているのです。「楽しみ」、大切なキーワードだと思います。

流域における栄養循環(1)-リンの問題-

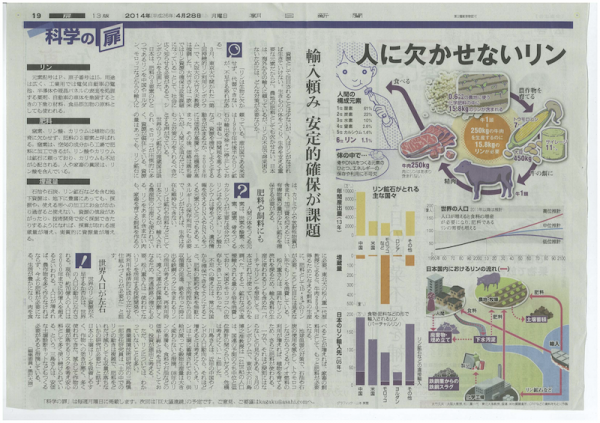

■いつもは、教育や地域連携の話題ばかりなのですが、今日は、研究に関連してエントリーします。少し以前のことになりますが、私がコアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所(大学共同利用機関法人/人間文化研究機構)の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」が、FS(予備研究 Feasibility Study)からPR(プレリサーチ Pre-Research)に「駒を進めた」ということをお伝えしました。このプロジェクトとも大きく関連する記事が、先月の朝日新聞に掲載されました。「人に欠かせないリン 輸入頼み 安定的確保が課題」です。

■この記事のなかでは、3月に東大で開催された「第1回持続的リン利用シンポジウム」での報告にもとづいて書かれているようです。記事のタイトルにもあるようにリンは、あらゆる生物にとってリンは必須な栄養ですが、記事のなかにはこういう記述があります。「牛肉250キロを得るためには与える資料の生産に、肥料として15.8キロのリンが必要」。「バーチャルリン」といいます。外国から牛肉を輸入すると、結果として、リンを消費していることになるのです。リンの不足の備えとしは、肥料の節約や食利用を無駄にしないこと、下水汚泥からの回収循環の促進、鉄を作った時に出る鉄鋼スラグに含まれるリンの活用等が考えられているようです。もっとも、今後の世界の人口がどれだけ増えるのかで、問題のあり方も違ってくるようです。

■私たちの研究プロジェクトでは、リンだけに特化しているわけではありませんが、リンも含めた栄養元素の循環に注目します。その理由は以下の通りです(総合地球環境学研究所のページからの引用)。

物質的に豊かな現代社会では、モノを大量に生産・消費する過程で、窒素やリンなど特定の栄養分が自然生態系に過剰に排出されます。これによって生じる「栄養バランスの不均衡」は、世界中の流域生態系において富栄養化や生物多様性の減少などの問題を引き起こしています。「地球規模生物多様性概況第3版(GBO3:生物多様性条約事務局 編)」によると、地球上の生物多様性の消失は急速に進み、生態系の劣化とともにさまざまな生態系サービス(自然の恩恵)が失われつつあります。問題の根本的な解決には、私たちの社会経済活動のなかに、生態系や生物多様性の保全と持続可能な利用を組み込むこと(生物多様性の主流化)が必要とされ、地域の実情に即した多様なステークホルダー(利害関係者)との協働が提唱されています(Future Earth)。しかし、具体的にどうすれば協働作業がうまくいくのかはこれからの課題です。

私たちは、「順応的流域ガバナンス」(図1)という考え方に立って、地域社会が抱える問題の解決を通じて、生態系や生物多様性問題の解決に取り組むことが有効だと考えています。本FS では、流域の栄養バランスの不均衡が引き起こす問題に焦点を当て、流域住民が行政や科学者との対話を通じて地域再生に取り組むことで、流域全体の再生も促されるようなガバナンスのしくみの解明をめざしています。

■また、私たちのプロジェクトがこれから取り組むことは、以下のことになります。

私たちは、「順応的流域ガバナンス」という考え方に立って、地域社会が抱える問題の解決を通じて、生態系や生物多様性問題の解決に取り組むことが有効だと考えています。本FS では、流域の栄養バランスの不均衡が引き起こす問題に焦点を当て、流域住民が行政や科学者との対話を通じて地域再生に取り組むことで、流域全体の再生も促されるようなガバナンスのしくみの解明をめざしています。

順応的流域ガバナンスは、流域住民が地域の自然に多様な価値を見いだし、流域の再生に取り組むことから始まります。他方、私たち科学者は、流域の窒素やリンの循環を可視化する指標や生態系サービスを評価するツールを用いて、保全や再生活動にともなう栄養循環・バランスの回復過程を評価します。同時に、住民・行政との対話を通じて、生物多様性のもつ公益的価値の社会評価を行ない、地域社会の自律的再生を支援します。多様な主体による対話と相互学習によるガバナンスを通じて、流域生態系の栄養循環と流域社会の幸せ(Human-wellbeing)がともに高まっていくための社会的条件を明らかにすることを目標とします。

■この図は、生物多様性が駆動する流域生態系の栄養循環を示したものです。黄色の矢印は、生態系における炭素(C)・窒素(N)・リン(P)など栄養元素の代謝回転を表しています。また、赤色の矢印は、生き物による物質循環経路を示しています。生物多様性が豊かであれば、栄養元素は、それら多くの生物に取り込まれることになります。また、下流に流れていった栄養元素をもう一度上流に返していくような社会的な仕組みが必要です。そのような社会的な仕組みだけでなく、たとえば魚が上流に遡上し、その魚が利用されることなども重要になります。

■この図は、生物多様性が駆動する流域生態系の栄養循環を示したものです。黄色の矢印は、生態系における炭素(C)・窒素(N)・リン(P)など栄養元素の代謝回転を表しています。また、赤色の矢印は、生き物による物質循環経路を示しています。生物多様性が豊かであれば、栄養元素は、それら多くの生物に取り込まれることになります。また、下流に流れていった栄養元素をもう一度上流に返していくような社会的な仕組みが必要です。そのような社会的な仕組みだけでなく、たとえば魚が上流に遡上し、その魚が利用されることなども重要になります。

■中途半端なエントリーですが、この続きは、また書きます。

地球研の研究会議in町家キャンパス「龍龍」

■26日(土)の午後、大津駅近くにある龍谷大学町家キャンパス「龍龍」を会場に、総合地球環境学研究所の研究プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」のコアメンバー会議を開催しました。参加したのは、リーダーの奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と、谷内茂雄さん(京都大学生態学研究センター)、岩田智也さん(山梨大学生命環境学部)、伴修平さん(滋賀県立大学環境科学部)、大園享司さん(京都大学生態学研究センター)、陀安一郎さん(京都大学生態学研究センター)、そして私を含めた6名のコアメンバーコアメンバー、さらにコアメンバーではありませんがオブザーバーとして京都大学生態学研究センター長の中野伸一さんも参加されました。

■私たちのプロジェクトでは、厳しい評価をなんとか通って、フルリサーチ=本研究(3〜5年)の準備期間にあたるプレリサーチの段階に移行することができました。もちろん、評価委員会からは厳しいコメントがたくさんついています。心が折れそうになります…が、来年からのフルリサーチの準備を着々と国内外で進めていかねばなりません。国内は滋賀県の野洲川流域、海外はフィリピンのラング湖。この両地域で、地域の皆さんや関係者の皆さんと協力しながら、準備の作業に入っていきます。

■コアメンバー会議は、13時〜18時過ぎまで5時間連続で行い、そのあとはいつもの駅前の居酒屋「利やん」で慰労会・懇親会を行いました。

地球研のプレリサーチが始まります

■出張で、中国・浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院に来ています。ということで、このエントリーは中国からのものです。昨晩は、外語学院(日本でいえば学部)の院長・副院長、そして日本語学科の教員の皆さんが歓迎会を開催してくださいました。「中国的な意味において」とても素晴らしい宴会になりました。中国的に意味においてとは、どういうことなのか…。50℃の強い焼酎であるパイチュ(白酒)の乾杯合戦でノックアウトされてしまいました。まいりました。今日の午前中は、留学生受け入れのための協定書に関してミーティングをもちましたが、午後からはホテルで休憩中です。今回中国に一緒に中国来ている原田達先生と大塩まゆみ先生は、寧波訪問が初めてということもあり、学科主任の先生の案内で寧波市内を見学されています。

■出張で、中国・浙江省の寧波市にある寧波大学外語学院に来ています。ということで、このエントリーは中国からのものです。昨晩は、外語学院(日本でいえば学部)の院長・副院長、そして日本語学科の教員の皆さんが歓迎会を開催してくださいました。「中国的な意味において」とても素晴らしい宴会になりました。中国的に意味においてとは、どういうことなのか…。50℃の強い焼酎であるパイチュ(白酒)の乾杯合戦でノックアウトされてしまいました。まいりました。今日の午前中は、留学生受け入れのための協定書に関してミーティングをもちましたが、午後からはホテルで休憩中です。今回中国に一緒に中国来ている原田達先生と大塩まゆみ先生は、寧波訪問が初めてということもあり、学科主任の先生の案内で寧波市内を見学されています。

■さて、ホテルでメールを確認していると、日本から重要かつ嬉しいメールが届いていました。大学共同利用機関法人・人間文化研究機構「総合地球環境学研究所」で、私たちの研究プロジェクトがプレリサーチに採択され、研究所のホームページにもそのことが掲載されていたというメールです。プロジェクトリーダーの奥田昇さんからのメールでした。上の画像が、その通知の掲載です。なんともそっけない通知ですね…。

■総合地球環境学研究所では、研究プロジェクトを次のように説明しています。

■地球研では、既存の学問分野や領域で研究活動を区分せず、「研究プロジェクト方式」によって総合的な研究の展開を図っています。

●研究プロジェクト方式は段階を経て研究を積み重ねていく方式です。全国の研究者コミュニティに公募された研究を、IS(インキュベーション研究 Incubation Study)、FS(予備研究 Feasibility Study)、PR(プレリサーチ Pre-Research)、FR(本研究 Full Research)という段階を経て実施することで、研究内容を進化させ、練り上げることを目標としています。

●国内外の研究者などで構成される研究プロジェクト評価委員会の評価をFS 以降の各段階の対象年度に実施し、それぞれの研究プロジェクトの自主性を重んじつつも、研究内容が平板な積み重ねにならないように配慮しています。また、IS を除くすべての研究プロジェクトが、研究の進捗状況や今後の研究計画について発表を行なう場として、研究プロジェクト発表会を開催しています。

●終了した研究プロジェクトに関しては、研究の終了後2 年間はCR(終了プロジェクト Completed Research)として、成果の社会への発信や次世代の研究プロジェクトの立ち上げなどさらなる研究の展開を図っています。

■上の引用にもありますが、「プレリサーチ」を通過するためにあたっては審査があります。この審査は、今後も続きます。また、「FS」から「プレリサーチ」にすべてのプロジェクトが駒を進められるわけではありません。審査の結果、「FS」の段階を継続しなければならないプロジェクトや、プロジェクトが打ち切りになるばあいもあります。プロジェクトを通して良い成果をあげていかなければ、「プレリサーチ」に駒を進められなかったプロジェクトの皆さんに、申し訳が立たない…そんな気持ちにもなります。通常「プレリサーチ」は「本研究」に入る前の1年間があてられます。このあと、本研究が3〜5年間続きます。長い道のりですが、頑張って取り組んでいこうと思います。

■プロジェクトのフィールドは、琵琶湖に流入する野洲川、そしてフィリピンのラグナ湖が中心になりますが、比較研究するために、国内では八郎潟、手賀沼、宍道湖なども視野に入れて研究に取り組んでいきます。

【追記】■関連エントリーです。

これからの研究プロジェクト

地球研プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会ー生態システムの健全性」

地球研プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会ー生態システムの健全性」 のその後

公開シンポジウム「自然共生社会を拓くプロジェクトデザイン」

研究会

人間・社会班で研究会議

甲賀の農村で

研究会議

「取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」について

■滋賀県には、「マザーレイク21」という琵琶湖の総合保全計画があります。私は、この第2期計画(2011年~2020年)の策定に関わってきました。現在も、「マザーレイク21計画学術フォーラム委員」として、また県民参加のフォーラムである「びわコミ会議」等に参加しながら、「マザーレイク21」計画の進捗に強い関心をもっています。

■「マザーレイク21」第2期計画等では、「琵琶湖と川や内湖とのつながり」、「生態系保全の重要性」、「つながり再生や生態系保全にむけた行動の必要性」が強調されています。そのような認識のもと、新たに「つながり再生モデル構築事業」が実施されることになりました。この事業は、公募によるモデル地域を選定、選定地域におけるつながり再生にむけた取組の検討への支援、ガイドブックの作成の実施などを目的としています。個人的には、特に、身近なな水環境のもつ価値の発見、課題の共有を行うための「場」づくりを大切にしている点が注目しています。

■昨日は、このモデル地域の選定にあたり、いわゆる有識者から意見を聴取することを目的とした「つながり再生モデル検討会」が開催され、私も委員の1人として参加してきました。昨日は、第1回目でしたが、他の委員の皆さんと活発な議論をすることができました。しかも、フランクに、楽しく、議論できたのです。私自身、いろいろ勉強にもなりました。

■このモデル構築事業では、2014・15年度にかけて、それぞれのモデル地域では、身近な水環境に関する情報の収集・整理、身近な水環境の持つ価値の再発見と課題の共有、身近な水緩急にんけるつながり再生に向けた具体的な手法の検討、つながり策定にむけたプラン策定が行われます。そして、2016年度以降は、そのプランにもとづいて具体的なつなぐり再生にむけての取組が実施される予定になっています。私たち検討会の委員も、今後、それぞれのモデル地域の皆さんと議論をしながら、取組の実施に向けてお手伝いができればと思っています。地域の皆さんや行政の皆さんと一緒に汗をかき、つながり再生の喜びを共有できるようになればと思っています。会議室のなかで意見を述べるだけの有識者…という役割は、地域社会のなかではもはや終わりつつあると思います。この事業の進捗が楽しみです。

よみがえったイタセンパラ

■右の写真は、イタセンパラ(板鮮腹)という淡水魚です。ウィキペディアコモンズから拝借してきました。このイタセンパラは、タナゴ(コイ科)の一種です。10cm程の小さな魚です。国の天然記念物にもなっています。ただし、その生存が危ぶまれてきました。環境省のレッドリストで最も絶滅危険性の高い「絶滅危惧IA類」に指定されています。生息している地域は、琵琶湖・淀川水系、そして濃尾平野、富山平野になります。淀川の「シンボルフィッシュ」と呼ばれています。

■右の写真は、イタセンパラ(板鮮腹)という淡水魚です。ウィキペディアコモンズから拝借してきました。このイタセンパラは、タナゴ(コイ科)の一種です。10cm程の小さな魚です。国の天然記念物にもなっています。ただし、その生存が危ぶまれてきました。環境省のレッドリストで最も絶滅危険性の高い「絶滅危惧IA類」に指定されています。生息している地域は、琵琶湖・淀川水系、そして濃尾平野、富山平野になります。淀川の「シンボルフィッシュ」と呼ばれています。

■先日、このイタセンパラについて新聞記事(産経新聞)を読みました。一度消滅したと思われていた淀川のイタセンパラですが、8年ぶりに繁殖が確認されたというのです。記事には「大阪府立環境農林水産総合研究所水生生物センター(同府寝屋川市)や沿岸の子供たちなど、官民が手を携えた地道な活動が着実に実を結びつつあり、関係者は『地域の宝』のさらなる繁殖に期待を寄せている」と書かれています。素敵な話しですね。

■淀川のばあい、イタンセンパラは、流れの早い本流ではなく、岸近くの「わんど」にいます。わんどとは、河川沿いにある潅水域(かんすいいき=水たまり)のことです。河川本流が増水したとき直接につながりますが、ふだんは、ため池のようになっています。淀川のばあい、これらのわんどは明治以降の治水事業のなかで人為的につくられてきました。水草なども茂り、いろんな水生生物が生息できる安定した環境となっていました。しかし、このわんどに生息していたイタセンパラが一時期、姿を消していたのです。記事には、こう書かれています。「しかしその後、琵琶湖から下ったブラックバスやブルーギルなどの外来魚が繁殖し、生態系が変化。護岸工事によるわんどの減少が重なり、18年には大阪の淀川から完全に姿を消した」。その姿を消したイタセンパラが、また繁殖をしはじめたのです。

■再び、繁殖をはじめた背景には、行政と地域の子どもたちの努力がありました。再び、記事を引用してみます。

復活の裏には、官民連携した保全への努力があった。10月には、大阪市旭区の淀川左岸に広がる「城北(しろきた)わんど」で、地元の小中学生約45人を招いた行政機関主催の放流会が行われた。

イタセンパラは、希少性の高さや見た目の美しさからネットオークションなどでの売却目的に密漁する動きがあり、これまで放流場所は非公開だった。しかし「地域の人も参加できるような保全活動にしたい」と初めて公開に踏み切った。密漁防止のため、行政と地域住民が連携した巡視活動も始まった。

シンボルフィッシュを守る動きは、ほかにも活発化している。同センターは、子供たちにイタセンパラについての知識を深めてもらおうと、淀川沿岸の小学校に職員が出向く「出前授業」を開催。市民団体「淀川水系イタセンパラ保全市民ネットワーク」(寝屋川市)と行政機関が連携し、外来魚駆除を目的とした釣り大会も開かれた。

着実に成果が表れつつあるイタセンパラの保全活動。同センターの上原一彦主幹研究員は「長期的な生物の保全には地域ぐるみの協力が不可欠。『地域の宝』として地元住民が誇れる存在になれば」と話している。

■この記事からわかることは、生物を保全していくためには、人のかかわりが必要であるということです。以前は、人と生物を隔離することで保全しようとする発想の方が、圧倒的に優勢でした。しかし、時代は少しずつ変化してきました。今回の事例では、「シンボルフィッシュ」という意味付けを通して、イタセンパラと地域の人びととの間に関係が生まれ、地域の人びとが保全の担い手となっていることがわかります。その前提として、イタセンパラが生息し続けていくために必要なわんどという環境、そこにある生態系の価値を再評価しようとする意識の広がりが存在しているはずです。

■この記事からわかることは、生物を保全していくためには、人のかかわりが必要であるということです。以前は、人と生物を隔離することで保全しようとする発想の方が、圧倒的に優勢でした。しかし、時代は少しずつ変化してきました。今回の事例では、「シンボルフィッシュ」という意味付けを通して、イタセンパラと地域の人びととの間に関係が生まれ、地域の人びとが保全の担い手となっていることがわかります。その前提として、イタセンパラが生息し続けていくために必要なわんどという環境、そこにある生態系の価値を再評価しようとする意識の広がりが存在しているはずです。

■ところで、この画像は、新聞記事の引用のなかにある「城北わんど」を、Google Earthでみたものです。いかがでしょうか。画像の左側が下流、右側が上流です。上流からみて左側が左岸、右側が右岸と呼ばれます。この画像では、左岸の方に、わんどが確認できるかと思います。わんどのあるところは、増水すれば水につかります。わんども、本流とつながります。現在、淀川は、治水・利水のための土木工事によって、「陸」の世界と「水」の世界は完全に分断されているわけですが、かつては、その境目が大変曖昧でした。わんどのような場所が、いたるところにありました。いろんなところに中洲があり、また河岸ではヨシが繁っていました。それらの場所は、「陸」の一部になったり「水」につかったりする場所となっていました。そこにも、たくさんの生物が生息していました。

■この「陸」と「水」の関係について、もう少し考えてみたいと思います。極端な例で考えてみましょう。私は、かつて東南アジアのカンボジアのトンレサップ湖に調査にいったことがあります。その時の経験について、少し述べたいと思います。以下は、トンレサップ湖についてのwikipediaの説明です。

トンレサップは、カンボジアに位置する湖であり、河系と結びついている。東南アジア最大の湖であり、クメール語で巨大な淡水湖 (sap) と川 (tonlé) という意味がある。一年のうちほとんどの期間、水深は1mに留まり、面積は2700平方kmしかない。形状はひょうたん形である。しかし、夏季のモンスーンの時期には湖からプノンペン付近でメコン川に流れ込むトンレサップ川が逆流する。そのため周囲の土地と森を水浸しにしながら面積は1万6000平方kmまで拡大して深度も9mに達する。淡水魚には陸上植物起源の有機物が豊富に供給され、また多量のプランクトンが発生する、このような一時的水域で繁殖するものが多いため、魚が大量に発生する。体重100kgを上回るメコン大ナマズ (Pangasius gigas) やフグなど600種類以上の淡水魚が生息する。雨季の終わりには水が引き、繁殖を終えた魚は川下に移っていく。トンレサップ水系で採れる魚は、カンボジア人のたんぱく質摂取量の60%を占める。水が引くにつれ周囲に養分に富む堆積物を残すため、雨季以外には重要な農地が拓ける。浮き稲などが栽培されている。トンレサップ川が逆流することで、メコン川下流の洪水を防ぐ安全弁にもなっている。

(太字強調は脇田)

■トンレサップ湖周辺の水田です。2003年8月下旬に撮影したものです。「ああ、これから田植が始まるのかな?」とお思いの方、それは違います。もう一度、上のwikipediaの引用の太字をお読みください。そうです。この水田は、これから湖になってしまうのです。水につかった水田のむこうには、なにやら茶色い壁のようなものが見えますね。これは、竹で作った漁具です。湖のなかに迷路をつくって魚を迷い込ませて獲るのです。琵琶湖のエリという定置漁具に似ています。稲を育てる場所が、同時に、魚を獲る場所でもあるのです。興味深い風景ですね(確認していませんが、漁具を仕掛けている人と、水田を耕している人は別の方だと思います。一定のルールの元で、特定の人の所有している水田に、他人が漁具をしかけても問題ないのです。もともと、カンボジアには、私たちが近代国民国家のもとで自明としている近代的土地所有権の観念ははっきりとは存在していませんでした)。右の写真ですが、家が見えます。これは水に浮いています。雨季にトンレサップ湖の水位が上昇するあいだ、ここに暮らして、漁をおこなうのだと思います。フローティングハウスですね。ここでは「陸」と「水」の世界が連続していることが、はっきりわかります。また、そのような環境をうまく活用して人びとの生業や生活が成立していることがわかります。もちろん、日本を含む東アジアと東南アジアとでは、同じモンスーン気候とはいってもかなりの差があります。トンレサップ湖のばあいは、かなり「強烈」です。しかし、このような「陸」と「水」の世界が連続する風景、そしてそこに人びとが強く関与する風景、それは日本も含めたアジア・モンスーン地帯のいわば原風景といえると思うのです。

(この投稿の後半は、現在、塩漬け状態にある拙ブログ「Blog版「環境社会学/地域社会論 琵琶湖畔発」の「モンスーンのなかの淀川、淀川のワンド(その1)-大阪から、何故かカンボジアへ-」 」にもとづいています。)

「取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」

■今日の午前中、滋賀県庁琵琶湖環境部琵琶湖政策課を訪れました。流域と地域とのつながりを再生するための「取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」に関して打ち合わせをするためです。県庁の職員の方が、研究室に伺うとおっしゃっていましたが、通勤の途中、大津駅で降りれば県庁はすぐそこですから、私のほうから訪問させていただくことにしました。

■今日の午前中、滋賀県庁琵琶湖環境部琵琶湖政策課を訪れました。流域と地域とのつながりを再生するための「取り戻せ!つながり再生モデル構築事業」に関して打ち合わせをするためです。県庁の職員の方が、研究室に伺うとおっしゃっていましたが、通勤の途中、大津駅で降りれば県庁はすぐそこですから、私のほうから訪問させていただくことにしました。

■こういうモデル事業というと、大きな予算をかけた事業のように思われるかもしれませんがそうではありません。簡単にいえば、「身近な水環境のつながり再生に向けて、県も含め地域の関係者が立場を超えて一緒になって話合い、プラン作りを通じてつながりの再生を実現する」ためのモデル事業です(最大3地域を公募することになっており、すでに募集は終了しています)。モデル地域に選定されると、次の3つに関して支援が行われます。また、モデル地域の成果をもとに、県内の他の地域のつながり再生にも取り組んでいく予定になっています。

(1)話合いの「場」の立ち上げおよび運営

(2)「場」におけるプラン策定のための検討

(3)「場」の運営に係る経費の一部負担。

■詳しくは、以下のリンクをご覧いただければと思います。

知事定例記者会見(2013年11月12日)

平成 25 年度 取り戻せ!つながり再生モデル構築事業 モデル地域公募要領

■担当者の方たちとは、「盛り上がり」のある打ち合わせができました。キーワード的にいえば、地域環境ガバナンス、地域と行政の連携のあり方、地域を支援する行政組織のあり方…。なかなか面白い話しができて、気持ち的には盛り上がりました。自分の個人研究や、研究プロジェクトとも深く関わっている内容ですので、これからどう展開していくのか大変楽しみにしています。写真ですが、特にモデル事業とは関係ありません(あたりまえですね)。打合せのあと、大津駅前の蕎麦屋さん「やま喜」で昼食を摂ったときのものです。ミニ天丼にミニ月見蕎麦。

研究会議

■京都にある地球環境学の研究所、「総合地球環境学研究所」(大学共同利用機関法人・人間文化機構)のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」にコアメンバーとして参加しています。

■京都にある地球環境学の研究所、「総合地球環境学研究所」(大学共同利用機関法人・人間文化機構)のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会-生態システムの健全性」にコアメンバーとして参加しています。

■今日は、プロジェクトりリーダーの奥田昇さんが勤務されている京都大学生態学研究センターに、私も含めたプロジェクトのコアメンバーが集まり、この研究を予備的研究の段階から、プレリサーチ、そして本研究に進めていくための研究会議をひらきました。チーム全体は、複数の班に分かれているのですが、私は社会科学系の研究者による人間社会班のリーダーとして参加しました。私は、午前中、「大津エンパワねっと」の授業があったのですが、龍谷大学社会学のある瀬田キャンパスと生態学研究センターはともに瀬田丘陵にあるため、なんとかタクシーが駆けつけることができました。

■総合地球環境学研究所のホームページには、私たちの研究プロジェクトの概要が掲載されていますが、その内容は1年前のものです。この1年間で、特に、社会科学的な立場からの環境ガバナンスの議論や「階層化された流域管理」という考え方が反映され、現在では、その内容がより進んだものになりました。いずれ、詳しくご紹介できるのではないかと思います。

■この日の研究会議の目的は、プロジェクト全体の概要を説明するための、リーダー奥田さんによるプレゼンテーションを、コアメンバーも参加して丁寧に検討することにありました。もうじき、このプロジェクトの進捗状況を審査する審査会が、総合地球環境学研究所で開催されるからです。パワーポイントのスライドを、この日会議に参加した6人で、1枚1枚を丁寧にチェックしていきました。理科系・文化系といった従来の学問枠組みを超えて、様々な分野の研究者が集う私たちのようなプロジェクトにとって、このような作業は、相互の理解を深めていくためにも大変重要な作業のように思いました。