水野弥一さんの記事

アメフト京大 81歳の水野弥一氏が現場復帰してまで伝えたいこと「何かを得たいなら…」(スポニチアネックス)#Yahooニュースhttps://t.co/xPeGs9lkhR

— 脇田健一 (@wakkyken) October 18, 2021

■学生アメリカフットボールのKGファイターズは、母校、関西学院大学の看板クラブです。私が大学に入学するずっと以前から、甲子園ボウルの常連校でもあります。かつて関西のリーグでも34連勝の記録を打ち立てました。そして、その時にフィターズを破ったのが、水野弥一監督が率いる京大ギャングスターズでした。関学は、甲子園ボウル連続出場記録が33(1949-1981)、リーグ戦連続優勝記録が34(1948-1981)でストップしました。1980年代は関学と京大が競い合う時代でした。

■今から30年ほどまえになりますが、大学院にいた頃、指導教授の領家穰先生はアメリカンフットボール部の部長でした。ゼミの時にも、突然、アメリカンフットボールの話が出てきました。そう、領家先生は天才肌で、突然話が大きく変わるのです(我々凡人には変わったように思えるだけなのですが)。その時に、領家先生は、「関学の選手は、もっと勝ちたいと心の底から思って、そのために何をしたら良いのか、必死になって考えて練習せんとあかんのじゃ。本気にならんとあかんのじゃ」と何度も言っていました。そしてその後、決まって「脇田、お前も本気になれ!!」と私の方に向かっておっしゃるのでした。領家先生には、高校や中学の時代からフットボールを経験している良いセンスを持った選手たちの強さだけでなく、その弱さも見えていたのでしょう。特に、当時の京大の選手たちと比較した時に、その弱さが先生には目についたのでしょう。もっとも、領家先生がどこまでアメリカンフットボールを理解されていたのか、私にはよくわかりません。

■ネットで、当時監督をされていた水野弥一さんの記事を読みました。関学に京大が完封された試合を観戦して、こう語っておられます。

「ちょっと(関学大と京大の)質が違いすぎますな。悔しいというか、悲しいというか…。もう少し、まともに戦うかと思っていたが…」

「もっと強くなれ、自分に厳しくなれ、ということでしょうな。勝つ、という信念があるから、昔は徹底的にやっていた。強くなるということは限界を超えること。何かを得たいなら、リスクを冒してやらなあかん」

■記事にもありますが、「学生の気質は日本一を争った30年前、退任した10年前と比較しても、明らかに違う。スポーツの持つ危険度に対する許容は狭くなり、一時代前の厳しい指導は受け入れられにくい風潮がある」。その通りだと思います。おそらく、これは京大だけの話ではないし、スポーツをする学生だけの話でもありません。私自身は、この水野さんの考えにそのまま賛成するつもりはありません。特に、身体的リスクの問題はそうです。でも、水野さんの悲しさは、しっかりと伝わってきました。

【追記1】■立命館の記事も読みました。指導者は、皆、同じような悩みを持っているのかもしれません。

【追記2】■龍谷大学シーホースは、現在、Div.2。なんとかDiv.1に昇格していただきたいです。ところで、知らなかったのですが、アメリカンフットボール部の部長は、野呂靖先生だったのですね。知らなかったな〜。

今の日本へ・・・真鍋氏「もっと好奇心で進める研究を」

■ノーベル物理学賞真鍋さんは、「アメリカでは、他人の気持ちを気にする必要がありません。私も他人の気持ちを傷つけたくはありませんが、私は他の人のことを気にすることが得意ではない。アメリカでの暮らしは素晴らしいと思っています。おそらく、私のような研究者にとっては。好きな研究を何でもできるからです」と述べています。

■また、真鍋さんは、「好奇心」が大切だということを何度も言っておられます。いかにも自然科学者らしいなあ…と思います。自分自身が、とにかく知りたい、とにかく明らかにしたいというような、止むに止まれぬ純粋な「好奇心」から始まる研究は、日本ではなかなか認められない…ということを指摘されているように思います。もしそうならば、「そんな研究をしていてはダメだ」とか言われて、知らないうちに指導的な立場の研究者や、そのような研究者を含む周りの研究者達に認められることを目的とするような研究をしてしまっている(日本社会でよく言われる同調圧力の中で)…ということなのかもしれません。だから流行りの研究に流されてしまうし、学会内のつまらぬ「政治」が気になるわけです。また、金太郎飴のような似たり寄ったりの研究ばかりになってしまう。独創的な研究ができなくなる。そういうことなのでしょうかね、たぶん。真鍋さんは、自然科学分野の方ですが、これは自然科学分野以外でも、全てではないにしても、当てはまることのような気がします。口を濁してしまいますが。

■もっとも、真鍋さんのばあいは、様々な記事を読んで感じることは、世界的な独創的な研究をめざそうなんて野心を持っておられたわけではなく、「好奇心」でとことん研究をしたてきたことが、結果として独創的になっているということなのかなと思います。だから、ノーベル賞も「好奇心」の後から勝手についてきたのかもしれません。そこが素敵だなと思います。

お寺の掲示板の法語

咲いた花を喜ぶ者は多いが

咲かせた根を労う者は少ない

■facebookに「<寺院>掲示板の法語<仏教>」というグルーブがあり、いろいろ「はっ!」と思うことも多く、参加しています。最近、お寺の掲示板の法語、いろいろ話題になっています。今回の法語を読んで、やはり「はっ!」としました。ここに書かれていること、とても大切なことですね。

■ちょっと、この法語の趣旨とは違うかもしれませんが、こんなことを考えました。多くの人びとが関わる仕事であればあるほど、目立つ花のある仕事だけでなく、その花を咲かせることになった根の仕事に取り組まれた方を労う必要がある…ということです。それから、根付いて花を咲かせることができるように、硬い土を耕す仕事をしてきた人も労う必要もあります。そういう何も手がかりのないところで、硬い土を耕さなくてはという機運を生み出したり、自分にはできないけれどここに誰かが種を撒いてくれたら…といったように何らかの条件整備に努めたりする仕事ですね。

■でも、そういう人たちは、多くの場合は、労ってもらおうと思って(見返りを期待して)やっているわけではありません。止むに止まれず、気がついたらその仕事をやっていた…という場合も多いんじゃないのかなと思います。とはいえ、地味にではありますが、きちんと大切な仕事をしっかり頑張ってやっておられる方たちを、きちんと労うことがなければ、その方たちは、どこかで、何か頑張ってやってきたことをかすめ取られたような、少し嫌な気持ちになるのかもしれません、たぶん。普通はそうだと思います。立派な方たちは、見返りは期待していないわけですし、心の中で静かに「良かった」と思えるのでしょうが。

ドライブレコーダーの設置

■昨日は、我が家の自家用車が車検を受ける日でした。その車検に合わせてドライブレコーダーの取り付けも、ディーラーさんに行ってもらいました。「えっ、今頃…」と思われるかも知れませんが、そうなんです、やっとです。歳をとって事故のこととか、煽り運転とか、まあいろいろ心配して取り付けることにしました。現在63歳ですが、いつ頃まで運転を続けるのでしょうね。今の車の次の車が、最後の車になるように気がします。いつ頃免許を返納したらよいのでしょうね。駅まで歩いて10分以内と比較的に便利なところに住んでいるし、自宅から1kmほどのところにスーパーマーケットが2軒あるので、身体が元気なうちはなんとかなるとは思いますが…。

■問題は坂が多いということです。今はなんともなくとも、年齢ととともにその坂が大きな「壁」になっていきます。もう亡くなりましたが、両親の介護や看病をしながらそのことを実感しました。両親は大阪郊外の坂だらけの新興住宅地に暮らしていました。そのため、人生の最期で父は、自宅の門からドアまでの階段でさえ苦労していました。「こんな階段の1段を上がるのさえ苦労するようになってしまって…」と嘆いているのを今でも思い出します。

■高度経済成長期には、都市に人口が集中して、市街地は郊外に向かって膨張して行きました。あたかも、近郊の農村地域が市街地に飲み込まれルカのようでした。農村の里山だった場所は新しい新興住宅地として開発されることになりました。そういった新興住宅地は、「○○台」、「○○ヶ丘」、「○○平」、「○○ヶ原」という地名で呼ばれることが多いように思います。これらは、いずれも、元々は丘陵地の地形を示す地名です。里山だった丘陵地で住宅地を造成し、こういった地名をつけてきたのです。亡くなった父は、「こんな坂を還暦すぎた頃は、街で飲んで帰ってきても、平気で歩いていけたんだけどなあ」と言っていました。そのような住宅地に暮らし始めた時は、いつか苦労することになるなどとは想像もしていなかったのです。難しいですね、自分が年老いた時のことを想像するのは。

■ということで、回り道をしましたが、問題は、いつまで運転するのかということでした。いつ免許を変えするのかということでした。今のとろ、75歳、つまり後期高齢者になる頃かなと想像していますが、その年齢になった時の自分はどう判断するでしょうね。これは難しい問題です。もっとも、車の方もどんどん進歩していて、AIに運転を任せるような時代が目の前に迫っています。特定条件下における完全自動運転や、特定条件下においてシステムが全ての運転タスクを実施することなどすぐに実現しそうです。とはいえ、私としては、車の進歩よりも、車に依存しなくても暮らしていける仕組みが地域社会の中に生まれてくることの方が重要かなと思っています。では、それはどのような仕組みなのでしょうか。

「個人モデル」と「社会モデル」/ 星加良司さん(東京大准教授)への時事通信社によるインタビュー

■今朝、時事通信社による、星加良司さん(東京大准教授)へのパラリンピックに潜む「危うさ」全盲の社会学者に聞くというインタビュー記事を読みました。星加さんは、この記事の中で次のよう述べておられます。

放送時間がある程度確保され、一つのスポーツイベントとして、アスリートのパフォーマンスに焦点を当てた正当な報道がされた印象を持っています。ただ、パラリンピックというのは「障害の社会モデル」という考え方を社会に普及させるという観点からは、「危ういコンテンツ」だと私は言い続けてきました。

■では「障害の社会モデル」とはなんでしょうか。「個人モデル」との対比で以下のように説明されています。

障害学の基本テーゼとして、「個人モデル」と「社会モデル」という二つの考え方があります。個人モデルというのは従来の常識的な捉え方のことで、障害者が経験する困難が個人の心身の機能制約から生まれてくると考えます。そこから生じた問題を、個人の努力を中心に、周りのサポートで克服していくという理解の仕方です。私が専門とする障害学はこうした従来の見方を個人モデルとして批判し、社会モデルを提起しました。社会モデルとは、そもそも障害者に困難が生じる原因は心身の制約によるのではなく、社会がマジョリティーの利便性を優先する形で偏って構成された結果、しわ寄せを受けているのがマイノリティー=障害者であるという考え方です。問題の本質を見極めるために、個人の身体に焦点を当てるのではなく、今の社会がどういう組み立てになっているのか、誰にとって生きやすい社会なのかに目を向けるわけです。

■この「社会モデル」のような考え方は、これまでも何人かの方達が主張されてきたことかと思いますが、星加さんからすれば、そのような「社会モデル」と対比される個人モデルの考え方は、「仮に福祉の充実に寄与しても、障害者と非障害者の非対称な関係を維持、固定して再生産してしまうという問題を抱えていますから、やはり転換すべき考え方」ということになります。では、オリンピックとパラリンピックを別々に開催すべきではないと考えておられるのかといえば、そうではありません。「大会そのものの在り方の問題と、それに対する社会の側のまなざしの問題を分けて考える必要がある」というのが星加さんの主張です。パラリンピックのアスリートにとって大会の開催はメリットがあることを認めた上で、社会の側がパラリンピックに余計な意味を付加することをやめたほうが良いと主張されます。これだけ競技性が高まっているのだから、「普遍的な障害理解や共生というテーマとつなげることには無理」があり、それとは別に、「障害を生み出している現状の社会の問題を見詰め、共生というテーマにそれ自体としてきちんと向き合う」ことが必要だと主張されます。

秋ですね。

■今週の月曜日、朝から滋賀県立琵琶湖博物館で仕事をしてきました。私自身もこの博物館で働いていたわけですが、現役の学芸員の皆さんの中には、私の子どもの世代に近い方達がおられます。私が勤務していたのは開館した直後の1998年3月末まで。それから四半世紀近く経過したので、まあ当然なんですが。帰りは、少し車を停めて、琵琶湖大橋と比良山系を撮ってみました。気象のことはわかりませんが、山の向こうの空には夏の雲が、琵琶湖の上の空には秋の雲が。季節が移り変わっていきます。

■我が家の庭の法面に、シュウメイギクが咲き始めています。気温がグッと下がってきたせいでしょうね。秋やな〜。もうじき、ヒガンバナの芽が伸びてくるでしょう。そして、このシュウメイギクの背後にあるハギも、花を咲かせます。シュウメイギクは、菊と名前に入っていますが、これはアネモネの仲間なんだそうです。と思っていると、ヒガンバナが芽を出しました。毎年、庭の法面の4〜5箇所でたくさんの花を咲かせてくれます。花が咲くまでは、もう少し時間がかかりますが、毎日、次々に芽を伸ばしてくるのを楽しみます。

面白いTシャツ

■真夏、自宅では普段着としてTシャツを着ています。出かける時も、ちょっとお洒落なTシャツを着ることとがあります。今年は、新しいTシャツを3枚ほど書いました。2枚の普段着Tシャツと、1枚のお洒落なTシャツです。私はよくわからないのですが、Tシャツっていうのは、毎年買い換えるものなのですかね。知り合いに、一夏でちょっと首や裾のあたりが伸びてくるので、ワンシーズンでおしまいにする…という人がいました。私からすれば、もったいない…という感じです。

■真夏、自宅では普段着としてTシャツを着ています。出かける時も、ちょっとお洒落なTシャツを着ることとがあります。今年は、新しいTシャツを3枚ほど書いました。2枚の普段着Tシャツと、1枚のお洒落なTシャツです。私はよくわからないのですが、Tシャツっていうのは、毎年買い換えるものなのですかね。知り合いに、一夏でちょっと首や裾のあたりが伸びてくるので、ワンシーズンでおしまいにする…という人がいました。私からすれば、もったいない…という感じです。

■それはともかく、お洒落なTシャツは、様々な古墳をデザインしたものです。普段着の方にTシャツは、縄文時代の土偶が描かれています。何も、そんな変わったTシャツを着なくても…とお思いでしょうが、変わったTシャツをきたかったのです。もう1枚は、これ。なにやら鳥羽僧正の鳥獣戯画を思い出しますね。実際、鳥獣戯画をもとにデザインされています。よく見ると、跳ぼうとしているカエルの足を、ウサギがしっかり捕まえて邪魔をしているように見えます。違います。これ、組体操です。カエルとウサギが、力を合わせて「サボテン」の型の組体操をしているところなのです。カエルの口の開き具合がいいですね〜。

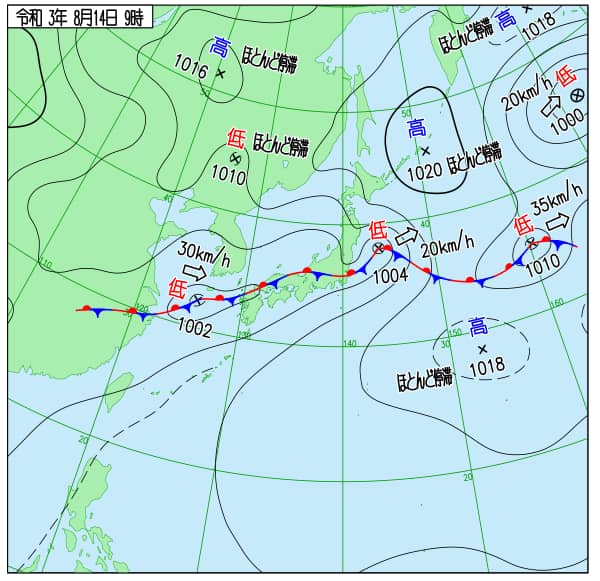

梅雨前線と照葉樹林帯

■これは、先週の土曜日、14日の降雨の状況と天気図です。上は「CLIME」という天候予報アプリによる、お昼過ぎの画像です。ネパールのあたりから、帯のように日本列島まで雨が降っていることがわかります。下は、気象庁の天気図です。 太平洋とオホーツク海の高気圧に挟まれるように日本付近に前線が延びています。8月なのに梅雨のような天気が続いているのは、この梅雨の頃に現れるような前線のせいです。天気図では前線は中国で切れているようですが、実際に雨雲はずっと続いています。「CLIME」の画像でも分かるように、ヒマラヤ山脈の南側にあるネパールとブータン、それからビルマ北部、雲南省、中国内陸にある重慶や武漢、上海、台湾、そして最後は日本列島(西日本)に伸びています。

■この辺りのことを、2013年にお亡くなりになった民族学者(文化人類学者)佐々木高明さん中心とした研究グループの皆さんは、照葉樹林帯文化圏と呼んでいました。1970年代のことかなと思います。この地域には共通する文化が多く、日本で確認されるそれらの文化は共通の起源から伝播してきたのではないか…とする考え方です。今では、いろいろ批判もあり、この考え方を積極的に継承する人はいないのではないかと思いますが、学説史的にはいつまでも記憶される研究なのではないかと思います。

■私は、その佐々木高明さんに一度だけお会いしたことがあります。国立民族学博物館で開催された研究会だったかシンポジウムだったか、忘れてしまいましたが、そこでアルバイトをした時のことです。アルバイトの内容は、発言者のマイクのスイッチを入れたり切ったりする仕事だったように記憶しています。佐々木高明さん、網野善彦さん、小山修三さん、石井進さん、大林太良さん、春成秀爾さん…、民族学、考古学、歴史学の世界でよく名前の知られた著名な研究者が集まっておられました。ミーハーですが、網野善彦さんのことを「めっちゃ、かっこいい」と思いました。1980年代の中頃のことです。懐かしい。いろんなことが、どんどん懐かしい話になっていきます。すみません、ちょっと脇道にそれてしまいました。

■さて、今回の豪雨では、私の住んでいる大津でもあちこちで小さな被害が発生しました。冠水したり、道路が土砂崩れで通行止めになったりしました。まだ、国道1号線は普通だと思います。私自身は、コロナのこともあり、夏期休暇中でも他所に出かけたりせずに自宅にいる生活をしています。ですから、困ったことはないのですが、あちこちに被害が出ているとの報道に驚きました。おそらく、これからは毎年のようにこういった「これまでにない豪雨」が続くのでしょうね。大変憂鬱になります。

■琵琶湖の水位も、急激に上がりました。13日には-30cmだったわけですが、15日には30cmを超えるようになりました。3日ほどで一気に60cmも水位が上昇したわけです。というわけで、水位操作のルールに従い、琵琶湖の水位を下げるために、琵琶湖の水の唯一の出口である瀬田川洗堰を全開にしました。琵琶湖の水害は、河川が決壊したり、溢れたりすることによる水害だけでなく、琵琶湖の水位が上昇し湖岸の地域が水没する浸水被害もあります。そして、滋賀県内だけでなく、もちろん下流の地域のことも考えながら、総合的に管理を行なっています。気候変動の中で、このような仕組みだけで、どこまで通用するでしょうね。おそらく、ダムや堤防だけでなく、どこかで水を溢れさせる場所をあえて作る「流域治水」の考え方に基づき、流域単位で検討することが必要になってくるのでしょう。

コロナの後

夫も兄もコロナで死んだ「私が殺したんや」自分を責める日々 | NHKニュース https://t.co/9UmDutQ9YP

— 脇田健一 (@wakkyken) May 28, 2021

— 脇田健一 (@wakkyken) May 24, 2021

■感染者の数字だけ見ていると、こういう一人一人の経験が見えてこなくなります。コロナが収束しても、大阪の60代の女性の「私が殺したんや」という苦しみ、女優の川上さんのような「強い恐怖と後悔」は、その人の中に残り続けます。そのような苦しみは、多くの人びとからは忘れ去られてしまいますが、忘れ去られてしまうこと自体も当人にとっては苦しみになるのではないかと思います。このような問題を、社会学的にも整理・分析する研究がそにうちに登場するのではないかと思っています。

総務省統計局長からの令状

■先月、半年間続いた総務省が実施している家計調査が終了しました。家計調査って何だろうと思っている方、以下は統計局のホームページから引用したものです。

家計調査は,一定の統計上の抽出方法に基づき選定された全国約9千世帯の方々を対象として,家計の収入・支出,貯蓄・負債などを毎月調査しています。

家計調査の結果は,これら調査世帯の方々の御理解・御回答によって得られており,我が国の景気動向の把握,生活保護基準の検討,消費者物価指数の品目選定及びウエイト作成などの基礎資料として利用されているほか,地方公共団体,民間の会社,研究所あるいは労働組合などでも幅広く利用されています。

調査をお願いしている皆様へ

調査をお願いしている皆様から御回答いただく情報は、統計データに集計・加工され、インターネット、報告書などで直接御覧いただけるほか、政府・地方公共団体、企業、学界などで活用されることにより、様々な行政施策、商品・サービス、研究成果などとなって広く国民に還元されます。

このような利活用のされ方から、「統計は国民の共有財産」と言われますが、私たち統計作成者は、国民に有用性の高い統計を提供することはもとより、調査をお願いしている皆様から御回答いただいた情報の保護に万全を期すとともに、御回答の負担にも常に配慮してまいります。

お忙しいところお手数をおかけしますが、「統計」の重要性を御理解いただき、調査への御回答をよろしくお願いいたします。

■家計調査の役目はご理解いただけたかと思います。我が家は、全国の中から選ばれた約9,000世帯のうちの1世帯というわけです。どうして選ばれたのか、統計ですから、何やらきちんとした抽出の方法があるようです。内心、「どうせ当たるのだったら、もっと心がウキウキすることに当たったらよいのに」と思わないわけではありませんが、これは国民の義務で拒否することはできません。罰則もあるとのこと、やらないわけにはいきません。もっとも、私は、一日に終わりにその日使ったお金を報告するだけですが、それを整理して総務省に報告する連れ合いは大変でした。私は、財布の中にレシートを保管する習慣がついてしまいました。

■ということで、総務省から礼状が届きました。「あはは…」と力抜ける感じですかね。おそらくは、 調査員という方が我が家のポストに投函してくださったのでしょう。ご苦労様でした。この調査員,一般の人の中から,5つの要件を満たしている人が、都道府県知事により特別職の地方公務員として任命されるのだそうです。今度は皆さんのところに、依頼がいきますよ。