長谷川義史さんの「絵本原画展」

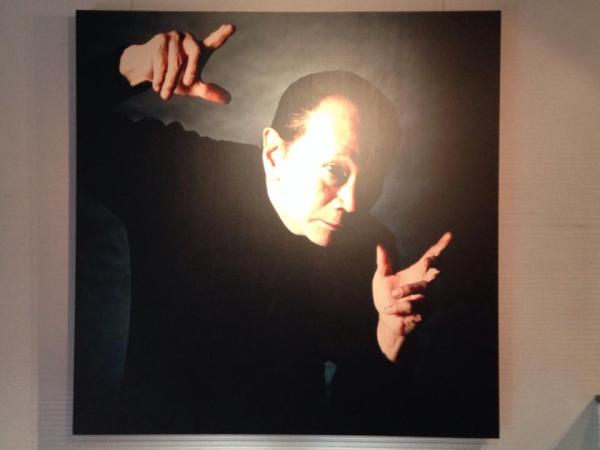

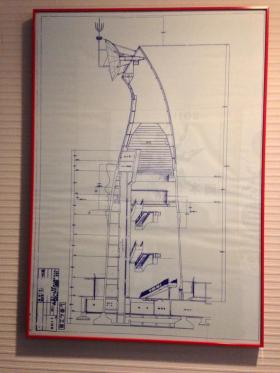

岡本太郎「明日の神話」

■2013年度最後の日、3月31日に、東京の京王井の頭線・渋谷駅にある「明日の神話」をみにいきました。改めて説明するまでもありませんが、岡本太郎さんの作品です。縦5.5メートル、横30メートルということです。巨大壁画です。「明日の神話 再生プロジェクト オフィシャルページ」には、以下のように説明されています。

『明日の神話』は、岡本太郎が制作した、縦5.5メートル、横30メートルの巨大壁画です。

『明日の神話』が描かれたのは、『太陽の塔』の制作と同時期の、1968年から1969年。

メキシコの実業家から「新築ホテルのロビーを飾るための壁画を描いてほしい」という依頼を受けた岡本太郎が、現地に何度も足を運んで完成させました。

しかし、依頼主の経営状況が悪化したことでホテルは未完成のまま放置されることになり、『明日の神話』もロビーから取り外されて行方不明になってしまいました。永らく行方がわからなくなっていましたが、2003年9月、メキシコシティ郊外の資材置き場で、『明日の神話』が発見されました。

岡本太郎記念館館長だった岡本敏子が現地を訪ね、これを確認しました。岡本太郎が『明日の神話』を描きあげてからの30余年、絵は少なからず損傷を受け、迅速な修復を必要としていました。

岡本敏子は『明日の神話』再生プロジェクトを発足させ、壁画を日本へ運び、修復する取り組みを始動しました。2003年から2004年にかけて、このニュースは日本をかけめぐりました。

『明日の神話』が修復され、日本のどこかへ設置されるまでの一連のプロジェクトを支援する応援団「太郎の船団 TARO’S BOATS」が結成されました。

■「明日の神話」、最終的には、2008年に京王井の頭線渋谷駅連絡通路に恒久設置されました。広島や長崎、それから万博の太陽の塔のある吹田市から、ぜひうちにとオッファーがあったと聞いていますが、岡本太郎のアトリエに一番近い渋谷になりました。そのアトリエは、現在、岡本太郎記念館になってまいます。そこの展示解説で読んだのかもしれませんが、岡本太郎は、自分の作品がパブリックな場所に置かれることを望んでいたようです。美術館のような場所で鑑賞する…というのとは少し違うのではないかと思います。この駅のような公共の場所のことでしょうか。人が、自分の作品を丁寧に鑑賞することもなく、ちらりと眼に入れるだけで通り過ぎてしまう。多くの人が、通勤や通学や買い物の途中で深く意識することもなく前を通りすぎる。岡本太郎は、それでよいのだと考えます。芸術作品は、その人たちの心の奥底に何かしらの影響を与えているからです。それが、岡本太郎の芸術なのでしょう。渋谷駅の乗降客数からすれば、こういう人びとが行き交う駅構内のような場所が理想だったのかもしれません。

■この「明日の神話」ですが、岡本の太郎のパートナーであった岡本敏子さんの音声解説を聞くことができます。すごく楽しい解説です。敏子さんのお人柄が出ているのかなと思います。岡本太郎の一番の理解者で、熱烈なファンであったこと(そのことに対する彼女の信念のようなものが)が伝わってきます。

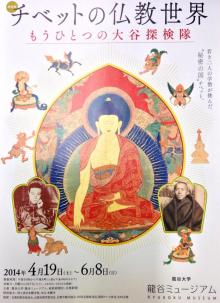

チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

■昨日、教授会があり、このようなチラシが配布されました。「龍谷ミュージアム」の春季特別展のチラシです。「チベットの仏教世界-もうひとつの大谷探検隊」。いいですね〜、ぜひ観覧したいものです。でも、なかなか行けないだろうな…。以下は、「龍谷ミュージアム」のサイトからの引用です。

この特別展は、20世紀初頭に西本願寺第22世宗主・大谷光瑞師が生きた仏教の実態を探るためにチベットに送り出した青木文教と多田等観という二人の学僧の業績などに焦点を当てて紹介します。ダライラマ13世から多田等観に贈られた「釈尊絵伝」(25幅)が関西初公開されるほか、青木文教が撮影した当時の現地写真や、典雅な姿をみせる仏・菩薩像などが並びます。

■仕事の傍ら、「せっかく龍谷大学で働いているのだから、いろいろ仏教について勉強しなくちゃ」と思ってはいるのですが、この特別展の「青木文教」や「多田等観」のことについては、まったく知りませんでした。wikipediaで、初めてどういう方なのかということを知りました。とりあえず、多田の『チベット滞在記』を読んでみようかなと思っています。しかし、いろいろ勉強しなくちゃいけないとが多すぎて…。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

■多田等観の『チベット滞在記』、講談社学術文庫で読むことができます。amazonの解説です。「1913年から10年の長きにわたってチベットに滞在し、ラサのセラ寺で修行を重ねた著者が、チベット潜入にはじまって、13世ダライ・ラマとの交流、僧院生活、チベットの仏教、巡礼の旅などを語る―著者唯一の遺稿」。ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教の修行を受けるよう命じたのだそうです。そして、10年修行を続け、ダライ・ラマ13世が集めさせた大量の文献をもって帰国しました。多田は、浄土真宗のあとにチベット仏教を学んだことになるのでしょうか。素人からすれば、同じ仏教とはいっても、浄土真宗とチベット仏教には大きな違いがあるように思います。多田はどのようにチベット仏教を受け止めたのでしょうね。知りたいです。

神戸と川西英

■3連休、長女が帰省していました。中学時代の友人たちとスノボーに行くためです。昨日は、いよいよ3連休の最終日。長女が西宮の自宅まで帰るというので、彼女のスノーボードを積みこみ、妻と娘と3人、西宮まで車を走らせることにしました。10数年乗っていた自宅の車を、最新のハイブリッド車に替えたばかりです。そのハイブリッドの新車の運転練習もかねて、ちょっとドライブをしてみたかったのです。自宅のある奈良から生駒山のトンネルをぬけます。大阪平野にはいってしばらくすると、しだいに六甲山系がはっきりとみえてきまます。私は神戸出身です。海と山がせまっているこの神戸の景観を眺めると、心がさわいできます。自分の奥底にある幼い頃の記憶、すなわち原風景の記憶がよみがえってくるからです。

■西宮まで長女を送ったあと、車を神戸のポートアイランドまで走らせました。ここから、神戸の街全体を見渡すことができるからです。トップの写真は、iPhone5のカメラで撮ったものです。パノラマ機能を使っています。いいですね~。いつか、神戸の街の背景にある六甲山を縦走したいと思っています。つい最近、一緒に六甲山をトレイルランしないかと誘われましたが、どう考えてもそれは無理。しっかり歩きながら、自分の心のなかにある原風景と実際の神戸の街を重ね合わせてみたいと思うのです。

■ポートアイランドのあとは、元町や神戸の中華街である南京町を散策してみることにしました。ある古書店の前を通りかかったときのことです。看板に描かれている絵に眼がとまりました。版画をもとにした絵です。とても懐かしい版画です。子どもの頃から、いろんな機会にこのような雰囲気の版画をみてきました。明るく、エキゾチックでモダニズムにもあふれた港町神戸の雰囲気が、とてもよく表現されている版画です。「阪神文化」と呼ばれる独特の地域文化も連想してしまいます。しかし、作者が誰なのか、私自身はこれまで知りませんでしたが。古書店とは別の店で、この版画の絵葉書を売っていました。そして作者が「川西英」という版画家であることを知りました。さらに、洋菓子のゴーフルのカンの蓋に描かれていたことにも、気がつきました。そうか、そうなんだ…。まあ、そんなこんなで、元町の散策、ただゆっくり歩いただけですが、ひさしぶりの神戸を堪能することができました。

【追記】■川西英に関するきちんとした神戸市役所によるサイトがあるんですね。神戸を離れて30年。日常生活では意識が神戸からすっかり離れてしまっています。神戸にお住まいの皆さんは、よくご存知かもしれませんね。

九谷焼

■27年程前のことになるでしょうか、たぶん結婚したころだと思います。義父から九谷焼の二合徳利と猪口を譲り受けました。写真をご覧いただきたいのですが、徳利ほうには、老人と老婆が描かれています。「高砂」です。能の作品のひとつです。

■27年程前のことになるでしょうか、たぶん結婚したころだと思います。義父から九谷焼の二合徳利と猪口を譲り受けました。写真をご覧いただきたいのですが、徳利ほうには、老人と老婆が描かれています。「高砂」です。能の作品のひとつです。

■阿蘇の神主友成が、播磨国高砂の浦で、老夫婦に会って高砂の松と住吉(すみのえ)の松が相生(雌株・雄株の2本の松が寄り添って生え、1つ根から立ち上がるように見えるもの)、すなわち離れていても夫婦である…との故事を聞き、二人に誘われて津の国住吉に至り、住吉明神の来現を仰ぐという」筋になっています。和歌の徳をたたえ、国の繁栄を主題としているそうです。松の永遠性、夫婦が一緒に年老いていくこと、相老(相生にかけている)の仲睦まじさを、能のなかでは老人が語るのだそうです。大変、おめでたい能です。ですから、以前は、結婚式の披露宴のときに、謡の上手な人が披露することがよくありました(って、書いても今の学生の皆さんには理解不能でしょうが)*。

■義父は、毎日毎日、夏の暑いときでも、ぬる燗で日本酒を呑みます。そのさい、お気に入りの九谷焼の徳利を使っています(九谷焼とは、石川県南部で生産される色絵の磁器のことです)。よくわかっていませんでしたが、義父は、ひょっとすると「いつまでも仲よく暮らすんですよ」とこの徳利を譲ってくださったのかもしれません。さてさて、そのあたり、実際のところはどうなんでしょうね~??。まあ、それはともかくです。今年、ひさしぶりにこの徳利を出して正月に使ってみました。私は、この焼物について評価するだけの見識はをもちあわせていません。しかし、正月のようなめでたいときに出して使ってみること、大切ですね~。年を取ったせいでしょうか、あらためてそう思いました。

*「大辞林」を参照しました。

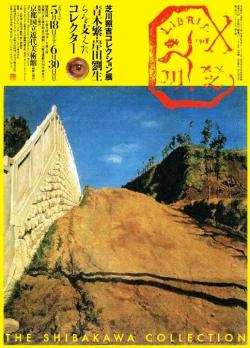

芝川照吉コレクション展~青木繁・岸田劉生らを支えたコレクター

■一昨日は、朝6時に家をでて、大津の丸屋町商店街で開催された第19回「北船路野菜市」の野菜に搬入を、7時50分からおこないました。野菜市は学生たちにまかせて、その後、私は大学に戻り、大学院の入試業務。私自身の仕事は、「何かあったとき」のために座っておくだけのことなのですが…。その間、課長と仕事のことでいろいろ協議。入試後、学生に確認したところ野菜市のほうも大方終了のようでしたし、当初私が飲食店へ野菜を配達するはずだったのですが、学生たちでできるとのことでしたので、午後からは少し時間が生まれました。このチャンスに、京都国立近代美術館で開催されている「芝川照吉コレクション展~青木繁・岸田劉生らを支えたコレクター」にいってきました。

■一昨日は、朝6時に家をでて、大津の丸屋町商店街で開催された第19回「北船路野菜市」の野菜に搬入を、7時50分からおこないました。野菜市は学生たちにまかせて、その後、私は大学に戻り、大学院の入試業務。私自身の仕事は、「何かあったとき」のために座っておくだけのことなのですが…。その間、課長と仕事のことでいろいろ協議。入試後、学生に確認したところ野菜市のほうも大方終了のようでしたし、当初私が飲食店へ野菜を配達するはずだったのですが、学生たちでできるとのことでしたので、午後からは少し時間が生まれました。このチャンスに、京都国立近代美術館で開催されている「芝川照吉コレクション展~青木繁・岸田劉生らを支えたコレクター」にいってきました。

■美術館や博物館、そして演奏会等に出向くことは、「心の栄養」として必要だと思ってはいるのですが、なかなか時間をつくることができません。一昨日は、うまい具合に時間をつくることできました。ところで、今回の展覧会のタイトルにある「芝川照吉」さんですが、どんな方なんでしょうね。以下は、近代美術館のサイトにある解説です。単なるコレクターを超えて、若い芸術家たち(その中に、青木繁や岸田劉生が含まれているのです)を支援しつづけた方なのですね。

当館は昨年、「幻のコレクション」として近代美術史上高い評価を得てきた芝川照吉(1871-1923)が旧蔵し、現存するコレクションを収蔵しました。

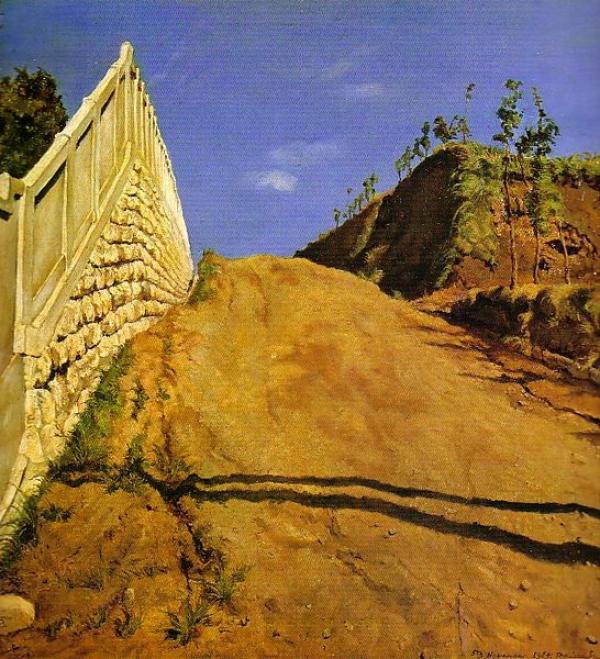

本コレクションには、青木繁の代表作《女の顔》をはじめ、岸田劉生の《門と草と道路》や《芝川照吉像》、さらには坂本繁二郎、石井柏亭らの洋画作品とともに、富本憲吉、河合卯之助、藤井達吉らの工芸作品も数多く含まれています。

本展覧会では、後には手放された岸田劉生の《道路と土手と塀(切通之写生)》(重要文化財、東京国立近代美術館蔵)や青木繁の《享楽》(大原美術館蔵)など「芝川コレクション」の核となっていた貴重な作品も加えて、200余点でその全貌に迫ります。

■トップにあるのは、岸田劉生の「道路と土手と塀(切通之写生)」という作品です。wikipediaのウィキメディア・コモンズからダウンロードしたものです(ファイル:Kishida-ryusei000047.jpeg)。岸田劉生の風景画の代表作のひとつのようです。ということで、今回の展覧会のポスター等にも使用されているのでしょう。私は絵画に対して見識のかけらも持ち合わせていませんが、凸凹してうねるような切通しの坂道から伝わる力強さ。電信柱らしきものの影が、そのことを強調しています。そして、坂道にあたる太陽の光も、石でつくられた壁に反射しているようで…。とても印象深い風景です。この作品を美術館で実際に観てみてみると、画集やネットでみるのとは違い、より太陽の光を強く感じました(展示手法やライトのせいかもしれませんが…)。

■ところで、この岸田劉生の「道路と土手と塀(切通之写生)」を観ていると、どの場所を描いたのかが気になります。それはすでに明らかになっています。いろいろな方が、ネットで写真をアップされています。現場には、渋谷区教育委員会が木製の記念碑を建てているようです。しかし、当然のことですが、当時の面影はほとんどありません。ただ、集中して、心のなかに妄想するだけです。

岸田劉生が描いた 切通しの坂(「東京散歩」)

岸田劉生がやってきた。[気になる下落合](「落合道人 Ochiai-Dojin」)

岸田劉生の「切通し」を見に行く

ミロコマチコさんのこと

■今週の火曜日、東京大学農学部で公開シンポジウム「自然共生社会を拓くプロジェクトデザイン:文理協働による統域科学のキックオフ」が開催され、私も参加してきました。シンポジウムは午後からだったので、以前からいってみたかった水道橋駅そばにある食堂でとることにしました(水道橋は、東大にも比較的近いわけですし)。その食堂、「アンチヘブリンガン」といいます。関西にいる私がどうして、この東京の食堂のことを知っているのかといえば、親しくさせていただいている写真家・masaさんのブログ「Kai-Wai散策」のエントリー「食堂 アンチヘブリンガン」を、ずいぶん以前に拝見していたからです。リンクしてあるので、クリックしていただくとわかりますが、masaさんの写真はとても魅力的です。というわけで、このお店に行ってみたい…そのように、ずっと思っていたのです。ちなみに、食堂の名前ですが、小津安二郎監督の作品「秋日和」という映画に出てくる薬の名前からきているのだそうです。

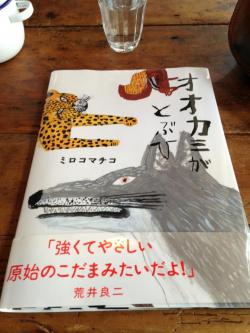

■トップの写真は、「アンチヘブリンガン」の中を撮らせてもらったものです。iPhone5で撮っていますし、撮ったのが私なので、イマイチといいますか、ぜんぜんこの食堂の雰囲気を伝えられていません。だけど、とっても素敵な雰囲気のお店なのです。写真のなかに黒板があります。その黒板に、なにやら不思議な絵がチョークで描いてあります。オオカミですね。左隅に、「miroco machiko」と書いてあります。この絵を描かれた方のお名前のようです。食堂の方に、この絵のことを尋ねてみました。ミロコマチコさんという絵本作家が描かれたのだそうです。

■この絵に見とれていると、食堂の書架からこんな絵本を取り出してみせてくださいました。ミロコマチコさんの『オオカミがとぶひ』という絵本です。絵本のページをめくりながら、心を鷲掴みにされました〜。こんな感じです!!

■この絵に見とれていると、食堂の書架からこんな絵本を取り出してみせてくださいました。ミロコマチコさんの『オオカミがとぶひ』という絵本です。絵本のページをめくりながら、心を鷲掴みにされました〜。こんな感じです!!

———–

かぜがつよい日。オオカミが空をかけまわる!

きょうはかぜがつよい。

びゅうびゅうびょうびょうふきぬける。

だってオオカミがかけまわっているから。

とおくでカミナリがなっている。

ゴロゴロドンドンなっている。

そうか、ゴリラがむねをたたいているんだ。

———-

■ミロコマチコさんのこの『オオカミがとぶひ』、先月、日本絵本賞大賞を受賞された作品のようです。ちょっと不思議な感じ、読後に「ちゅうぶらりん」にされたような奇妙な感覚…そのような私好みの絵本なのです。皆さんも、ぜひお読みいただければと思います。

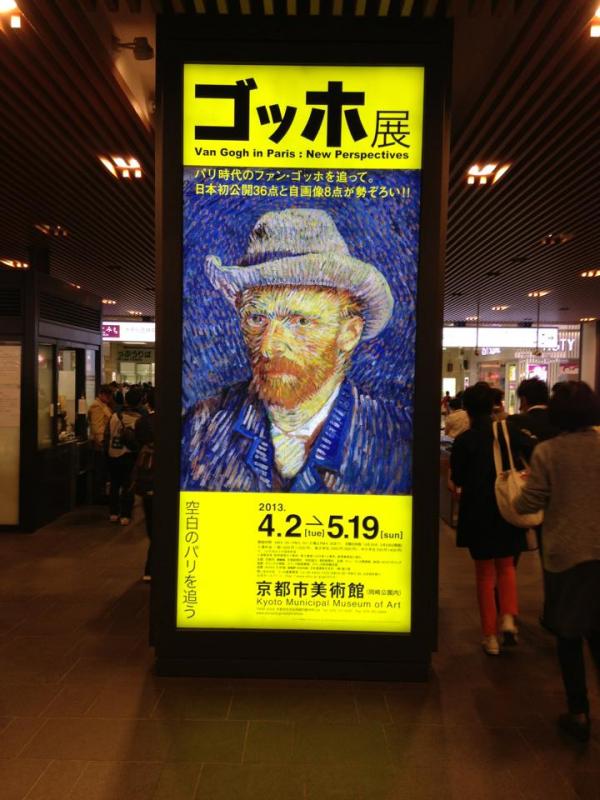

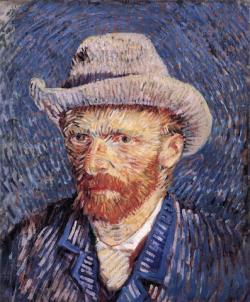

ゴッホ展「空白のパリを追う」(京都市美術館)

■昨日、京都市美術館で開催されていてた「ゴッホ展」に、妻と一緒にいってきました。土日は、大学の地域貢献関連の活動か老母の生活介護が多いこともあり、プライベートの時間をひさしぶりに確保できた…そんな気持ちになりました。

■昨日、京都市美術館で開催されていてた「ゴッホ展」に、妻と一緒にいってきました。土日は、大学の地域貢献関連の活動か老母の生活介護が多いこともあり、プライベートの時間をひさしぶりに確保できた…そんな気持ちになりました。

■さて、今回の展覧会は、良く知られたゴッホの名作をあつめた展覧会ではなく、「空白のパリ時代の700日」に焦点をあわせたものです。ゴッホ研究にとって、ゴッホのよき理解者であった弟テオとの手紙は、大変重要な資料となっているようですが、パリ時代はその弟と一緒に暮らしていたため、そのような手紙が存在せず、「空白」の時代になっているのだそうです。今回の展覧会は、その「空白」時代に、ゴッホが私たちがよくしるゴッホの作風を確立していくプロセスを明らかにしています。私は、音声解説のレシーバーも借りて(500円!)、解説を聞きながら作品を観てまわったので、とても興味深く観覧することができました。ゴッホの様な人にはテオのような良き理解者や支えが必要だったこともわかりました(画像は、「Self-portrait with Felt Hat by Vincent van Gogh」。ウィキメディア・コモンズでパブリック・ドメインの状態にあります)。

■せっかく京都に来たので、「ゴッホ展」が開催されていた岡崎公園の京都市美術館から、知恩院の前を通って(初めて門を拝見しました…)、祇園にある何必館・京都現代美術館で開催されている「一瞬を永遠に変える Henri Cartier-Bresson展」にも行ってきました。アンリ・カルチェ・ブレッソンは、20世紀を代表する写真家の一人といわれていますが、この機会にきちんと彼の作品を観ておきたかったのです。

■昨日は、2つの展覧会のあと、祇園の街中を散歩しました。伝統的建造物群保存地区のあたりでは、結婚記念アルバム用の写真撮影だと思いますが、たくさんの白無垢・打掛を着た花嫁と紋付袴姿の花婿のカップルがたくさんいらっしゃいました。四条通りをはさんだ南側は観光客でいっぱい。「都をどり」の季節なのですね。また、南座では、「南座 春の特別舞台体験」「歌舞伎鑑賞教室」なんてのもやっいました。「都をどり」はよくわかりませんが、歌舞伎の方は行ってみたいと思いました。仕事三昧でよくわかっていませんでしたが、世の中、いろいろ楽しいことをやっているんですね〜。プライベートな時間をもっと大切にしなくては…と思った一日でした。