大津市民駅伝の結果

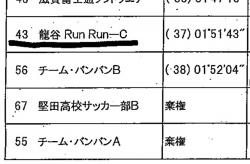

■龍大チームの監督から、リザルト(結果)が転送されてきました。アスリートぞろいの「龍谷RunRun-A」チームは、一般クラブの部第2位・準優勝です。タイムは、1時間22分46秒。「龍谷RunRun-B」チームは、一般クラブの部第30位。タイムは、1時間41分38秒。そして私たち「龍谷RunRun-C」チームは、一般クラブの部第37位。タイムは、1時間51分43秒。龍谷Cチームは一般の部で最後から2番目でした(^^;;。ブービー賞ですね。

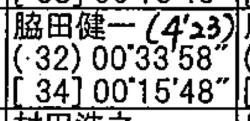

■監督から駅伝はチームスポーツで、それぞれの区間の様々な条件があるから、記録に落ち込まないように…と優しいメッセージが添えられていました。私の第2区間は、フラットで走りやすいということもあり、あくまで自分としては…ですが、必死に走った結果が出ています。第2区3.6kmを15分48秒。1kmあたりのスピードも4分23秒と、監督に示された目標の5分を確かに切ることができたので安心しました。とはいえ、若い方たちも含めた全体でみればかなり低い記録です。このあたり、自分の楽しみとして走り、チームプレーも楽しみながら、なおかつ、ちょっちとだけ他の選手の皆さんの記録も気にして練習に励むという…この加減の妙味が、私のような中年のおじさんのやり方なのかな…とも思います。無理して心臓麻痺のような事故をおこさないけれど、それなりに頑張る…。なかなか難しいですね。

キャンパスの工事

■現在、龍谷大学瀬田キャンパスでは、工事をしています。キャンパスの「インターロッキング平滑化工事並びに点字ブロック敷設工事」です。インターロッキングとは、舗装に使われるブロックのことです。特殊なブロックを使うことで、雨水が地面にしみ込みやすくなるようです。そのインターロッキングが凸凹してくると車椅子が通りにくくなります。また、これまでは点字ブロックではなくインターロッキングに点字のシールを張っていました。しかし、すぐにはがれるんですよね~。それでは、視覚障碍者の方はこまります。というこで、埋め込み式の点字ブロックにするというわけです。写真は、古いブロックをはがして積んだ山を写したものです。トラックがやってきては、この古いはがされたインターロッキングを積んでいきます。工事期間は1/7~3/11までです。新学期までには、なんとかなりそうです。 キャンパスにかかわる記録として、エントリーしておきます。

■現在、龍谷大学瀬田キャンパスでは、工事をしています。キャンパスの「インターロッキング平滑化工事並びに点字ブロック敷設工事」です。インターロッキングとは、舗装に使われるブロックのことです。特殊なブロックを使うことで、雨水が地面にしみ込みやすくなるようです。そのインターロッキングが凸凹してくると車椅子が通りにくくなります。また、これまでは点字ブロックではなくインターロッキングに点字のシールを張っていました。しかし、すぐにはがれるんですよね~。それでは、視覚障碍者の方はこまります。というこで、埋め込み式の点字ブロックにするというわけです。写真は、古いブロックをはがして積んだ山を写したものです。トラックがやってきては、この古いはがされたインターロッキングを積んでいきます。工事期間は1/7~3/11までです。新学期までには、なんとかなりそうです。 キャンパスにかかわる記録として、エントリーしておきます。

北船路米づくり研究会の研修&総会

■2月3日(日)の午前中は、職場のチームで出場した「大津市民駅伝」でした。そして午後からは「北船路米づくり研究会」の活動でした。この日は、一年間の「北船路米づくり研究会」の活動の総括、そして研修と研究会の総会が開催されました。会場は、北船路に隣接する南船路にある「BSCヨットスクール」をお借りしました。トップ写真は、そのヨットスクールから琵琶湖の風景です。

■研修と書きましたが、社会人になるための個々人の能力を、「北船路米づくり研究会」の具体的な活動のなかでどのように伸ばしていくのか…といったことをテーマに、ヨットスクールの井上校長と研究会の顧問である吹野藤代次さんからご講演をいただきました。言い換えれば、社会人前教員ですね。

■研修のあとは、研究会の総会に移りました。

【上段】左:総会を終えて今年の3月に卒業する4年生たちと集合写真。中:こちらは3年生も入っての集合写真。右:かえるおんな(なっつ。)。

【下団】左:タスキをかけているのが、現在の4年生リーダー。研究会の代表が右側の3年生リーダーに移ります。中:研究会顧問に、4年生が作成した手作り感満載のアルバムが贈られました。右:4年生がもうじき卒業ということで、そのお祝いもかねて、顧問が餅をついてくださいました。

○関連エントリー:「大津市民駅伝2013」

第55回大津市民駅伝

■先日の日曜日(2013年2月3日)。大津市の田上地区で第55回大津市民駅伝が開催され、龍谷大学から3チーム出場しました。「龍谷RunRun-A」、「龍谷RunRun-B」、「龍谷RunRun-C」の3チームです。Aチームは、フルマラソンを3時間切り(サブスリー)で走るアスリートをそろえたチーム。龍大のエリートランナー・チームです。Bチームは、経験豊富な中堅チーム。そして私が所属するCチームは、年齢高め&まだまだ初心者からなるチームです。

■龍大は、一般クラプチームのなかで、一昨年は準優勝、昨年は3位と健闘してきました。今年も、東大津高校には破れましたが、準優勝することができました。BとCチームは、それなりに健闘しましたが、第4区で繰り上げ出走ということになり(1位が通過した後10分以内にタスキを渡さなければならないルールになっています)、タスキをつなぐことができませんでした。来年こそは、チームの足をひっぱらず、ぜひともリベンジを果たしてタスキをつなげられるように走りたいと思います。

■駅伝は、私がやっているような初心者のフルマラソンのように、ゆっくりとしたペースで完走を目指すわけにはいきません。チームの次の走者にタスキをつないでいかなければなりません。責任の重さが違います。たしかに距離は短いのですが、スピードをあげ、いつもとは違ってかなり速く走らなければなりません。私は、Cチームの第2区でした。3.6kmです。短い距離、それもフラットなのですが、心臓がバコバコしっぱなしでした。本当にしんどかったです。走り終わったときは、肺が焼け付くような感覚がありました。まったくレベルは違いますが、箱根駅伝でタスキを渡したあと、走者が倒れ込みますね。あのシーンを、身を以て体験した…ということになります。もちろん、中高年の私のようなおじさんが無理をすると心臓麻痺をおこしてしまいます。少し無理はするけれど、大きな無理はしない(できない…)。そんな感じでしょうか。トップの写真は、私です。なんだかカッコウをつけた感じですが、すでに息があがりかけています。口元をご覧いただければ、息の荒さがよくわかります。

■今回も、iPhine5のアプリrunmeterを使ってログを録りました。しかし、GPSの具合がよくなかったのか、距離は実際よりも短くなってしまっています。ログでは、一応、5:00/kmを切ることができています。監督からは、「50歳代は5分切りを目指せ!」と言われていたので、なんとか目標を達成することができのかもしれません。しかも、ログでは実際に走った距離よりも短くなっています。同じ時間で長い距離を走ったとすれば、スピードはログよりももっと速いはず…。さらに、ゴールしたあとにアプリの「停止」をタッチせず無駄に時間が流れたので、実際にはさらに速いのでは…。と、自分に都合のよい解釈をしているのですが、実際のところは、大会本部からリザルトが届くまでわかりません…。今回は、スタート後、若い選手2名に追い抜かされてしまいました。春には55歳になるのですから、許してください。でも、そのうちの1名については「根性」で再び追い抜きました(まあ、こういうふうに無理をして中高年は心臓マ麻痺をおこしてしまうのですが…)。

■個人のホームページ(&プログ)ではありますが、自分のことばっかり書くことは…。駅伝なのですから。

【上段】左:出走前の集合写真。中:第1走者の畑田さんからタスキを受け取る。右:走り始めは調子良かったのですが…。

【中段】左:監督でありAチームのアンカー原さんのゴールシーン。感動しました。中:試合後のCチーム。右:準優勝したAチーム。

【下団】左:石山の焼肉店「麗門」での祝勝会。右:焼き肉の「世界一周コース」を終えて集合写真。

■上の写真にアップしたように、龍大3チームは石山駅前の焼肉店「麗門」で祝勝会を開催しました。とはいえ、私は、次の用事があり参加できませんでした。残念。とっても残念です。実に、皆さん楽しそうです!!

2012年度 脇田ゼミ(8期生)卒業論文発表会

■昨日は3・4年ゼミ生が全員集まって、午前11時半から夕方17時半過ぎまで、「2012年度 脇田ゼミ(8期生)卒業論文発表会」を開催しました(2号館108)。1人15分程度の短い発表時間ですが、16名全員が、レジュメとゼミで作成した卒業論文集をもとに、卒論の概要(特に課題設定と分析、得られた結論等)の報告を行いました。また、卒論の調査や執筆に関する反省点、また3年生への卒論に関するアドバイスもしてもらいました。

■学生により取り組みの熱心さ、特に最後の「詰め」という点については差がありますが、全員、自ら行ったフィールドワークをもとづき卒業論文を執筆しました。これは、私のゼミに入るにあたっての約束事です。

——————-

池田 幸子:「「住工共生」を目指すまちづくり-中小企業のまち高井田地区を事例に-」

石井 柾士:「「多賀そば」ブランド化によるまちづくり-滋賀県犬上郡多賀町の取り組みを事例に-」

石川 祐香:「新規就農を目指すI・Uターン者-鳥取県農業農村担い手育成機構の支援を事例に-」

岩﨑 智紀:「エンパワーメントする農家女性-京都府城陽市の事例をもとに-」

上野 高志:「休耕田の再活用を通した地域活性への取り組み-京都丹波/亀岡「夢コスモス園」を事例に-」

衣川 夏実:「住民参加型スポーツイベントによる地域づくり-岐阜県揖斐郡揖斐川町「いびがわマラソン」を事例に-」

作間 大輔:「高速道路開通と地域づくり-滋賀県甲賀市の事例をもとに-」

塩谷 明子:「食で繁がる新規参入者と限界集落-滋賀県高島市安曇川町を事例に-」

城谷 佳祐:「農村における住民同士の受委託関係について-福井県おおい町父子区を例に-」

塩飽 雄馬:「ロックミュージックにおける感動体験」

武田 茂樹:「郷土食材を使ったオリジナル料理による地域活性化-長野県須坂市を事例に-」

宮越 碧:「子どもの貧困-山科・醍醐こどものひろばを事例に-」

村田 千穂:「市民と行政の協働を目指すまちづくり-大阪府交野市を事例に-」

川野 天希:「都市型観光における地域の再評価-吹田市の「市民の市民による市民のための観光」を事例に-」

杉下 佳苗:「食」が生み出す人々の交流」

森川 佑努:「道の駅」が果たす地域活性化の役割-兵庫県たつの市「道の駅みつ」の事例をもとに-兵庫県たつの市「道の駅みつ」の事例をもとに-」

——————–

・もっと早く調査に取り組めばよかった。調査や執筆に時間がかかる。さらに分析を深めようと思っても時間切れになってしまった。

・卒論執筆は長期にわたるため、自分のモーチベーションを卒論提出の段階に向けて高めていくための工夫が必要。

・自分の本当の学問的な興味関心が何なのか、よく考えるべき。

・指導教員(私のことですが…)と、もっときちんと面談をするべき。

・専攻研究をきちんと読んでおかなければ、フィールドワーク(調査)をしても、どこに学問的ポイントがあるのかよくわからない。

・卒論題目が決定した後、調査結果の分析を進めていくさいに齟齬が生じてしまった。早めに調査や分析の見通しをたてるべき。

■このような4年生の反省、今年だけのことではありません。毎年毎年、4年生は同じことを反省し言うわけです。こちらは口を酸っぱくして指導をしていますが、自分が実際に卒論に取り組まなければ、先輩たちの反省点も切実なものとして受け止められないのかもしれません。ということで、次の学年からは、卒業論文の指導をかえます。これまでは、あくまでゼミ生の自主性にまかせていましたが、卒論完成までにいくつかの段階とタスクを設けて、面談についても定期的に行っていくことにしました。なかなか難しいものですね。

皆さまのアクセスに感謝

■どういうことなのか、私には理由がよくわかりませんが、以前との比較すれば、少し多くの皆さんにこのホームページ(ブログがメインですが…)をご覧いただいているようです。大学のサーバーのなかにある、一教員のホームページですし、日々のまわりの出来事の報告が中心で、龍大の学生は別にして、一般の皆さんにはあまり役に立つ情報ほとんどもありません。ということで、ちょっと不思議なのです。先週の月曜日から、62(月)、56(火)、49(水)、54(木)、49(金)、55(土)、84(日)…と以前に比べてずいぶん多くの皆さんにアクセスをしていただいていることになります。昨日は、84までアクセス数が伸びました。

■ありがとうございます。これを励みに、更新を継続してまいりたいと思います。

龍谷大学社会学部同窓会設立20周年記念事業

■龍谷大学社会学部は、龍谷大学文学部社会学科を母体に、1989年、平成元年、龍谷大学の一番新しい瀬田キャンパスに開設されました。そしてその4年後、第1期生が卒業した1993年3月に、会員相互の親睦と龍谷大学校友会や龍谷大学社会学部の発展に寄与することを目的として、社会学部同窓会が設立されました。

■社会学部同窓会はこれまでも公式のホームページを開設していましたが、昨年の12月25日にリニューアルされました。そのトップページが上の画像です。社会学部の卒業生の皆さんはもちろんのこと、現役の在校生の皆さんも、そして教職員の皆さんもぜひ、ブックマークやお気に入りに登録していただきたいと思います。また、同時に、Facebookのページも開設されました。こちらのほうも、みなさん「いいね!」をお願いしたいと思います。

龍谷大学社会学部同窓会ホームページ

龍谷大学社会学部同窓会Facebookページ

■社会学部同窓会、このたび20周年を迎えます。20周年を記念する記念講演会と交流懇談会が、2月24日(日)に、ホテルグランビアで開催されます。第1部では、元・読売巨人軍投手の桑田真澄さんが講演をされます。第2部は、交流懇談会になっています。ちなみに、桑田さんの講演会ですが、現役の学生の皆さんも参加することができます。以下は、私のところに社会学部学会から届いた、現役の龍大生の皆さんへの連絡事項です。

■社会学部同窓会、このたび20周年を迎えます。20周年を記念する記念講演会と交流懇談会が、2月24日(日)に、ホテルグランビアで開催されます。第1部では、元・読売巨人軍投手の桑田真澄さんが講演をされます。第2部は、交流懇談会になっています。ちなみに、桑田さんの講演会ですが、現役の学生の皆さんも参加することができます。以下は、私のところに社会学部学会から届いた、現役の龍大生の皆さんへの連絡事項です。

—————————————————–

みなさまご存じのように、来たる2月24日(日)、龍谷大学社会学部同窓会設立20周年の記念の式典およびイベントが行われます。 この記念事業には学部学会も協賛しております。

同窓会では、現在社会学部で学ぶ学生にもこの機会を共有してもらおうと、桑田真澄氏による記念講演会に、在学生(上限200名)を招待してくださることになりました。桑田氏は長年の野球における活躍のみならず、最近ではスポーツ指導における体罰をめぐる発言でも注目されており、学生の関心も高いと思われます。

しかしながら、授業期間が終了しており学生への周知が困難ですで、ゼミのメーリングリスト等を通じて学生に連絡が可能な先生方には、下記の内容をご案内いただければ幸いに存じます。

=====

■日時 2013年2月24日(日)

式典/記念講演会 午後1時30分~3時30分

■講演会 桑田真澄氏「試練が人を磨く」

※詳細はチラシまたは同窓会ホームページをご参照ください。

http://www.ryukoku-sociology.jp/

■会場 ホテルグランヴィア京都(JR京都駅ビル内)5階「古今の間」

■参加費 無料(第I部・講演会のみ)

■申し込み

参加希望の学生は、2月14日(木)までに、学籍番号・氏名を書いて

下記まで申し込んでください。(上限200名、先着順)

dousoukai@serpent.soc.ryukoku.ac.jp

—————————————————-

■龍谷大学社会学部の同窓生の皆さん、特に、このホームページをたまに見てくださっているゼミOB・OGの皆さんには、ぜひこの記念式典に参加していただきたいと思います。大学にとって同窓会組織は大変大きくありがたい存在です。どうか、積極的に同窓会活動ご参加いただき、母校龍谷大学、そして龍谷大学社会学部を支えていただければと思います。どうか、よろしくお願いいたします。

「減速」生活

■東京に出張しているから…というわけではないのですが、東京新聞の興味深い記事をみつけました。「経済成長っているの? 30代で脱サラ 「減速」生活」です。この記事(左写真をクリック)の続きですが…

■東京に出張しているから…というわけではないのですが、東京新聞の興味深い記事をみつけました。「経済成長っているの? 30代で脱サラ 「減速」生活」です。この記事(左写真をクリック)の続きですが…

——————————–

だが、少しずつ心の中のわだかまりが大きくなる。右肩上がりの成長はとっくに終わっているのに、会社は「もっと売れ、もっと利益を」と求め続ける。ついにはノルマ達成のため、自腹を切って買い物をするようになった。欲しくもないのに買ったスーツは二十着、靴は十五足以上。封も切らずにほこりをかぶった。

価格破壊が流行語になり、大量生産、大量消費の「使い捨て」に歯止めがかからなくなった時代。消費の最前線で確かに収入は増えた。でも息苦しかった。二〇〇〇年秋、三十歳の誕生日に辞表を出した。

わずか六・六坪の店を四年後にオープンした。年収は六百万円から三百五十万円に下がったが、妻と息子の三人家族で暮らすのに十分だ。それ以上は求めない。思い描いたのは、昔からある八百屋や鮮魚店。「このやり方で、人生をやり直してみせる」という反骨心もあった。「使い捨て」時代の反省から、値は張っても上質なオーガニック食材にこだわる。口コミで少しずつ客が増えると、休日を増やした。畑を借り、念願だった米や大豆作りを始めた。

一〇年秋に自らの経験をつづった著書「減速して生きる」を出版した。今の働き方に疑問を持つ人たちが店を訪れたり、メールをくれたりするようになった。その中には、靴修理業を始めた人もいれば、離島で鍼灸(しんきゅう)師になった人も。減速生活のありようはさまざまだが「皆仕事をする時間が減った分、社会貢献をしている」。昨年から、地方議員らでつくる「緑の党」の共同代表も務める。

社会全体では、まだ小さな変化かもしれない。「一輪の花は空から見ても分からないが、花畑になるためには一輪一輪が咲くことが大切」。池袋の小さなバーからその種まきが始まっている。 (森本智之)

——————————–

■太字にしたところは、私が気にいったところ…です。ただ、のんびり生きる…社会を拒否していきる…というのではないのです。

○今まで自分を振り回していた大きな社会の仕組みを相対化する。

○そうではないオルタナティブな価値を自らの生活のなかで育んでいく。

○そのような生活を維持する小さな仕組みを自分の手で確保する。

○社会貢献を通してこれからのあるべき社会づくりにコミットしていく

■そのあたりが大切なことなのではと思うのです。最後の「一輪の花は空から見ても分からないが、花畑になるためには一輪一輪が咲くことが大切」部分、素敵な表現だな~と思います。

消えていく「ダイヤモンド富士」-西日暮里・富士見坂

■前回の投稿では、新幹線の車窓から撮影した富士山をアップしました。天候にも恵まれ、青空をバックにした美しい富士山を楽しむことができました。しかし、東京に着いてみると、「富士山が見えなくなる」というネットのニュースを読むことになりました。

■東京の地形は、凸凹しています。武蔵野台地が雨や川で削られたためです。ですから坂が多いのです。地下鉄やJRで点から点へ移動しているとわかりませんが(地形マニアにはわかりますが…)、実際に歩いてみると東京の凸凹の特徴が非常によくわかります。江戸時代、武蔵野台地の高台から下る坂道からは、あちこちで富士山が見えていました(現在はビルが建ち並び、高層ビルに登らなければ確認できませんが…)。ですから、現在でも「富士見坂」という坂(地名)が東京の各地に残っているのです。

■この「富士見坂」という地名、名前の通り、その坂から眺望できる富士山の風景と坂との組み合わせから生まれています。もちろん富士山は、普通の山ではありません。詳しく説明する余裕はありませんが、信仰の対象となった山でした。江戸時代、江戸のなかには「富士講」という宗教組織が多数存在していました。ですから、当時の人びとの富士山を眺望する眼差しのなかには、宗教的な情熱が込められていました。富士山と、富士山を毎日眺望する江戸時代の人びとの相互作用のなかで、独特の自然観や生命観が培われいったのです。もっとも明治時代以降、そのような宗教的な情熱はしだいに衰退していきました。しかし、それでも、富士山を眺望すること自体が、ひとつの文化として、江戸-東京の人びとの暮らしのなかに定着し、受け継がれきたことに間違いありません。

■現在、実際に富士山を確認できる坂は残り少なくなりました。東京の街のなかに高いビルやマンションがどんどん建設されていったからです。以下は、毎日新聞の記事です。この記事によれば、「西日暮里の富士見坂」は、「唯一地面から富士山を見ることができる」場所のようです。この「西日暮里の富士見坂」から、年に2回、1月と11月に「ダイヤモンド富士」を見ることができます。「太陽が富士山の頂上に沈み、輝きを放つ」瞬間を、「ダイヤモンド富士」と呼ぶのです。トップの動画は、その「ダイヤモンド富士」を写した動画です。ところが、記事にもあるように「新宿区で建設中の住友不動産による45階建てマンションと、文京区で建設中の個人建築主による11階建てマンション」が、富士山の眺望を遮ってしまうことになりそうなのです。

「ダイヤモンド富士:都心では唯一の日暮里・富士見坂、見納めの危機 眺望を遮るマンション建設中/東京(毎日新聞2013年01月29日地方版)」

■この記事の後半部分では、以下のように書かれています(リンクがすぐ消えてしまいますから…)。

———————————-

昨年5月には、国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関、国際記念物遺跡会議(イコモス)が、坂からの眺望を阻害するマンション開発の見直しを求めて都や建築主、荒川区、文京区などに勧告書を送っている。

これを受けて荒川区は、低くするよう計画の見直しを求めたが、事業主から回答は得られていない。文京区は計画の再考を依頼したが「あくまでお願いレベル。制限することはできない」と話す。

昨年10〜12月、日本イコモス国内委員会の副委員長が文京区と荒川区を訪れ、景観を守るガイドラインの整備を要請。荒川区は「関係区と連携して、前向きに取り組みたい」と検討を始めているが、現在建設中のマンションには間に合わない。

住民らで作る「日暮里富士見坂を守る会」は、行政や建築主らに再三、要望したが、有効な回答は得られていない。メンバーの池本達雄さん(54)は「富士山のある風景を愛するのは、江戸時代から続く文化。次の世代に伝えていかないと。まだ諦めていない」。早稲田大学講師で、富士見坂眺望研究会の千葉一輝代表は「イコモスの勧告は非常に重い。富士山の世界文化遺産の登録にも影響を与えかねない」と話し、今後も建築主らに働きかけていく。

————————————

■ここに書かれている問題、京都の五山の送り火と景観に関する問題と似ていますね。京都の周囲の山々の眺望は、歴史的都市・宗教的都市である京都のアイデンティティと深く結びついています。しかしそのような眺望は、市街地に高いビルが建設されるにしたがい、しだいに失われてきました。そこで京都市では、このような眺望を保全・創出するために(たとえば賀茂川右岸から「大文字」への眺望)、「京都市眺望景観創生条例」を制定しました。また、新しい景観政策も導入しているようです。視界に入る建築物の高さやデザインをコントロールしようとしているのです。この京都の五山と景観に関する問題と東京の富士山と景観に関する問題、まったく同じレベルで比較することは無理かもしれませんが、東京という都市の歴史的なアイデンティティを担保するためにも、なんらかの社会的な取り組みが必要だと考えられます。長文になっているために詳しくここで説明しませんが、岩手県の盛岡市でも、中心市街地からの岩手山の眺望を確保するために、かなり以前から様々な取り組みが行われてきました。またチャンスがあれば、ご紹介できればと思います。ちなみに、岩手山も、古来から信仰の対象となった山でした。

新幹線の車窓から

■昨日から東京に出張しています。新幹線で東京に向かうあいだ、ずっと風景を眺めていました。地形や地図が好きなものですから、新幹線の窓から景色を眺めていて飽きることがありません。手元のIPhone5にインストールした「Google Map」と風景を見比べながら楽しみました。豊橋あたりから遠望に雪山を確認したり(おそらくは中央アルプスの南端か…)、浜名湖のあたりで新幹線が少しカーブを走るとき、前方に富士山がみえたり…。

■いろいろ楽しいこととがあります。もちろん、昨日は富士山もバッチリ楽しめました。雲ひとつない青空をバックにした富士山。素晴らしいですね~。富士山の前を新幹線が通過するとき、新幹線の車内のあちこちから、携帯のシャッター音が聞こえてきました。皆さん、撮らずにはおられない…という感じでしょうか(私もそうでしたから…)。これが、出張ではなくて、プライベートな旅行であればもっと楽しかったんですけどね~。