第16回「北船路野菜市」(環境こだわり農産物PR&食育イベント)

■先々週の土曜日、第三土曜日に大津市中心市街地にある丸屋町商店街・大津百町館前で第15回「北船路野菜市」を開催しましたが、先週末の土曜日にも引き続き「野菜市」を開催することになりました。

■研究会では、滋賀県農林水産部・食のブランド推進課の「環境こだわり農業連携PR事業」の事業を受託しています。その一環として、市内にある「みつばち保育園」で、園児と保護者の方たちを対象とした「環境こだわり農産物」&「食育」に関するイベントを開催する予定だったのですが、園児さんがインフルエンザに罹りイベントを中止することになりました。ただ、今回のイベントでは餅つきをする予定にしており、すでに準備もできていたことから、いつも「北船路野菜市」を開催している大津百町館前に会場を移動し、イベントを開催するとともに、北船路産の野菜を販売することにしたのでした。写真は、中日新聞の記事(滋賀版)です。2010年春に卒業したゼミのOBが送ってくれました。たまたま中日新聞を読んでいて気がついてくれたようです。ねTくん、ありがとうございます。「北船路米づくり研究会」の活動は、Tくんが卒業した翌月、2010年の4月から始まりましたから、びっくりしたでしょうね~。

■以下は、当日の様子を写した写真です。iPhone5で撮影していますが、ボケボケの写真ばかりです…。

写真1段目左:これから蒸し上げるもち米、中:読売新聞の取材を受ける3年生リーダーMくん、右:呼び込みをされる研究会顧問・指導農家のFさん。

写真2段目左:野菜市。普段よりは出荷量は少なめでした。中:百町館で始まったクイズ大会。右:クイズの司会をする3年生2人。YamくんとYasくん。

写真3段目左:餅をつく指導農家と北船路のKさん。中:餅つきを子どもたちが見守ります。右:つきあがった餅を丸めます。保育園児の皆さんにあわせて小さめ。

写真4段目左:きな粉餅をみんなでいただきました。中:2臼目をついている3年生Mさん。右:中日新聞の取材を受ける3年生リーダーMくん。

【追記】■学長室広報の担当者から、読売新聞の記事をPDFファイルで送っていただきました。記事のコピーをPDF化しているためでしょうか、写真は潰れています。しかし、記事は読めます。

4,000アクセス感謝!!

■このホームページ(&ブログ)「環境社会学/地域社会論 琵琶湖半発」は、昨年の7月25日に開設し、9月5日にアクセスカウンターを設置いたしました。そのアクセスカウンターが、10月30日に「1,000」を、そして12月4日に「2,000」を、1月2日で「3,000」を超えることになりました。そして昨日、1月29日に「4,000」を超えることができました。ありがとうございました。

■昨日、一昨日は、急にアクセス数が伸びたのですが、理由がよくわかりません。なぜなんだろう…??昨日が56、一昨日が62。謎だ…。

来年度ゼミ・オリエンテーション

NHKスペシャル「終(つい)の住処(すみか)はどこに 老人漂流社会」

■2009年に父が亡くなりました。約1年間看病しましたが、最後は病院で亡くなりました。肺がんでした。父がまだ動くことができた頃は、老いとともに体が弱ってしまった母の面倒を、父自身がみていました。しかし、父がなくなった現在は、介護保険でヘルパーさんに来ていただきながらも、週1回、母の世話をするために母の家に通っています。こうやって父を看取り、母の世話をしながら、私自身も年齢を重ね、「老い」について毎日深く考えざるを得なくなってきました。また、いずれやってくる自分が「死」ぬ時のことを(平均寿命よりもずっと手前かもしれませんし、もっと後かもしれません…誰にもわかりません)考えるようになりました。「死」一般の問題は、40歳を超えたあたりから少しずつ気になってはいましたが、父の死を経験したあたりから、自分自身どうやって「死」んでいくのか、どのように「死」を迎えるのか、どのように「死」を経験するのか(予期的に経験を先取りするということも含めて)ということについても考えるようになりました。亡き父がそういうふうに、私を導いているのかもしれません。

■父の看病をしながら、「日本の社会では、幸せに『死』を迎えることがなかなか難しい」ということがわかってきました。「死」に向かう人の肉体的な苦しみを緩和する「医学」。「死」に向かいながらも日々の生活の質を支える「福祉」。そして、自分が死んでいくことの恐怖や意味の喪失(自分の足下が底なしの真っ暗に暗闇であることに気がついたとき…)という精神的危機から救う広い意味での「宗教」。「医学」、「福祉」、「宗教」。この3つがきちんと連関していてこそ人は幸せに「死」を迎えることができるのでは…そのように思うのですが、現実には、この3つがバラバラに、それぞれ独自の論理とシステムで動いており、「死」に向かう人は、3つの機能分化したシステムにより引き裂かれるような状況に陥っているのではないかということです。父もそうでした。その父を看病し、看取った私たち家族も辛い経験をしました。

■ところで、私がちょうど父の看病と看取りを経験したころ、研究会や学会で、ある1人の医師と出会いました。宮城県の名取市で終末期の在宅医療(自宅での看取り)に取り組む岡部健先生です。残念なことに、岡部先生は、先日、お亡くなりになりました。先生には、2度お会いして少しだけお話しをさせてもらっただけですが、大きなヒントをいただきました。写真は、朝日新聞に掲載された岡部先生の記事です。この記事のなかにある「臨床宗教師」のことも、私なりに理解すれば、「医学」・「福祉」・「宗教」を結びつけていくための試みなのかなと思っています。以下は、岡部先生がラジオ番組に出演されたときの録音です。東日本大震災での先生ご自身の経験から、「死後の世界とある程度つながりをもった感覚がないと、なかなか人間は死にきれないし、死んだあとに残った家族も受け止められない」と語っておられます。

■さて、ここから急に話しが変ります。最近、ショッキングなテレビ番組を視ました。「NHKスペシャル「終(つい)の住処(すみか)はどこに 老人漂流社会」という番組です。以下は、NHKスベシャルの公式サイトにある番組紹介です。

————————————-

『歳をとることは罪なのか――』

今、高齢者が自らの意志で「死に場所」すら決められない現実が広がっている。

ひとり暮らしで体調を壊し、自宅にいられなくなり、病院や介護施設も満床で入れない・・・「死に場所」なき高齢者は、短期入所できるタイプの一時的に高齢者を預かってくれる施設を数か月おきに漂流し続けなければならない。

「歳をとり、周囲に迷惑をかけるだけの存在になりたくない…」 施設を転々とする高齢者は同じようにつぶやき、そしてじっと耐え続けている。

超高齢社会を迎え、ひとり暮らしの高齢者(単身世帯)は、今年500万人を突破。「住まい」を追われ、“死に場所”を求めて漂流する高齢者があふれ出す異常事態が、すでに起き始めている。

ひとりで暮らせなくなった高齢者が殺到している場所のひとつがNPOが運営する通称「無料低額宿泊所」。かつてホームレスの臨時の保護施設だった無料低額宿泊所に、自治体から相次いで高齢者が斡旋されてくる事態が広がっているのだ。しかし、こうした民間の施設は「認知症」を患うといられなくなる。多くは、認知症を一時的に受け入れてくれる精神科病院へ移送。

症状が治まれば退院するが、その先も、病院→無届け施設→病院・・・と自らの意志とは無関係に延々と漂流が続いていく。

ささいなきっかけで漂流が始まり、自宅へ帰ることなく施設を転々とし続ける「老人漂流社会」に迫り、誰しもが他人事ではない老後の現実を描き出す。さらに国や自治体で始まった単身高齢者の受け皿作りについて検証する。その上で、高齢者が「尊厳」と「希望」を持って生きられる社会をどう実現できるのか、専門家の提言も交えて考えていく。

————————————–

■このダイジェスト版には登場しませんが、実際の番組の最後の方で、ある女性が運営している施設が紹介されていました。認知症の高齢者も含めて、複数の高齢者が入所されているわけですが、体が動く方、たとえば料理が得意な方は、自らも調理作業に参加しておられたりと、入所されている高齢者がお互いに助け合うように運営されていました。前回の投稿では、「幸せの経済学」という映画に関連して「ローカリゼーション」という言葉を紹介しましたが、こういう「死」の問題についても、同様の「ローカリゼーション」の発想が必要なのかと思っています。(続く)

「幸せの経済学」(ダイジェスト版)

■ブームになっている「幸せの経済学」。この映画で主張されていることのひとつは、グローバリゼーションに対抗するための「ローカリゼーション」を大切にしていくことです。簡単にいえば、生産地と消費地、生産者と消費者、人々と自然界の距離を縮めていくことになりますが、言い換えれば、巨大な資本主義のシステムから距離をとり、ローカルな地域に暮らす人びとが自らの力で扱うことのできる、マネジメントできる社会的仕組みを確保していくことでもあります。

■私のゼミでは、「北船路米づくり研究会」の活動に取り組んでいます。その活動は、月1回の野菜市や都市と農村の交流イベントの開催ということですが、地域の「食」の安心・安全を、生産者と消費者がともに支え合うようなローカルな食のシステムを地域内に構築していくための、モデル的な取り組みといえます。もちろん、ひとつのゼミでできることには限界があります。小さな活動でしかありません。しかし、学生のみなさんには、今述べたのような問題意識のもとで、研究会の活動を捉えてほしいと思います。

ゼミの決定

■龍谷大学社会学部社会学科では、3年生4月からのゼミの所属を決めるにあたり、前年(2年生)12月に、学生の皆さんに「履修志望クラス申込書」を提出してもらうことになっています。この申込書には、第一志望から第七志望までの教員名を記入し、第一志望と第二志望については、その志望理由を書くことになっています。個人的には、第一次募集、第二次募集…と何回かに分けて募集をしてゼミの所属を決めたほうが良いのではと思っています。それは、最初に希望したゼミに所属できなかったばあいでも、気持ちを改めて、志望動機を考えなおすことができるからです(自分は何を学びたいのか…真剣に考える)。とはいえ、そんなことをいっても仕方がありません。現在のやり方は、一発でゼミの所属が決定するわけですから。

■龍谷大学社会学部社会学科では、3年生4月からのゼミの所属を決めるにあたり、前年(2年生)12月に、学生の皆さんに「履修志望クラス申込書」を提出してもらうことになっています。この申込書には、第一志望から第七志望までの教員名を記入し、第一志望と第二志望については、その志望理由を書くことになっています。個人的には、第一次募集、第二次募集…と何回かに分けて募集をしてゼミの所属を決めたほうが良いのではと思っています。それは、最初に希望したゼミに所属できなかったばあいでも、気持ちを改めて、志望動機を考えなおすことができるからです(自分は何を学びたいのか…真剣に考える)。とはいえ、そんなことをいっても仕方がありません。現在のやり方は、一発でゼミの所属が決定するわけですから。

■ところで、私が担当する来年度の3年生ゼミの人数は18人になりました。志望理由は、列挙してみるとおよそ以下のようなものでした。私のゼミの方針や、得意とするジャンルもよく理解して志望していることがわかります。

・農村、農業、食に関心がある。

・社会貢献活動(北船路米づくり研究会)を経験してみたい。

・地域づくりや、地域の活性化に関心がある。

・フィルードワークを通じて学ぶことに関心がある。

・自分の家が農家なので。

・スポーツと地域社会の関係について考えたい。

・地域イベントに関心がある。

・鉄道と地域社会に関心がある。

■昨年の夏からこのホームページを作り、授業でも「北船路米づくり研究会」の活動紹介をしたりと、様々な情報発信をしてきました。社会学科は、一発でゼミの所属を決定するという仕組みになっているため、できるだけ教育-学生のミスマッチを減らすためです。その効果が少しは出ているのかなと思います。

■以下は、私のゼミに関する記事です。

ゼミナール

卒業論文

2年生のゼミ選択について…

(写真は、ゼミの活動「北船路米づくり研究会」での集合写真です。投稿した記事の内容とは関係ないのですが…なんとなく…寂しいので。)

2013年度「脇田3年生ゼミ」の 皆さんへ(現2年生)

■2013年度「脇田3年生ゼミ」の 皆さんへ(現2年生)

■すでにご承知かもしれませんが、社会学科2年生の皆さんが4月からの所属するゼミが発表されました。社会学部教務課の前に掲示してあります。私の方で所属決定を確認した皆さんにメールを送りました(大学のメールアドレスです)。メールを受け取られた方は、私のゼミで間違いないか、まず掲示板で確認をしてください。よろしくお願いいたします。

■また、4月から始まるゼミに先立ち、皆さんとの「初・顔合わせ」をしたいと思います。急なことですが、1月28日(月)12時15分に2号館の110教室に来てください。時間は30分程度です。都合が悪い人は、wakita##soc.ryukoku.ac.jp までメールで連絡をしてください(このメールアドレスの「##」を抜いて、かわりに「@」を入れてください)。そのさい、メールには、必ず学籍番号と氏名を書くようにしてください。よろしくお願いいたします。

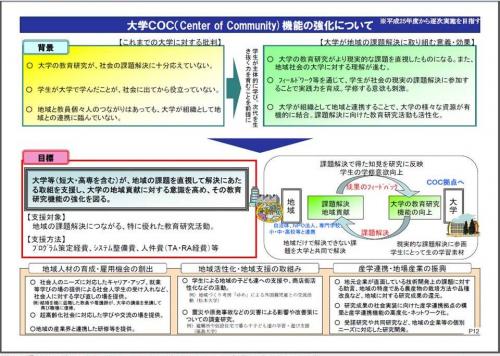

文部科学省のCOC構想

■昨年の6月、文部科学省から2017年度までの大学改革の工程表「大学改革実行プラン」が発表されました。そのなかには、雇用創出など地域の課題解決に取り組む大学を財政支援する「センター・オブ・コミュニティー(COC)構想」の実現に13年度から着手することが盛りこまれています。ポイントは、以下の通りです。また、構想の概要は、上のような図にもまとめられています。

地域再生の核となる大学づくり(COC構想の推進)

・ 地域(社会・産業・行政)と大学との組織的な連携強化

(地域課題等の解決のための、地域の大学間連携、地域の枠を越えた大学間連携)

・ 大学の生涯学習機能の強化

・ 地域のイノベーション創出人材の育成

・ 地域の雇用創造、産業振興への貢献

・ 地域の課題解決への貢献

・ 多様な活動を支える教育・研究水準の保証

■私の勤務する社会学部で取り組んでいる「大津エンパワねっと」は、2007年から文部科学省の「現代GP」(現代的教育ニーズ取組支援プログラム)として採択された教育プログラムです。昨年の秋から5期生がこのプログラムに取り組んでいます。この「大津エンパワねっと」、この文部科学省の「COC構想」とかなり共振しあう部分があります。あくまで個人的には…ですが、この「COC構想」を視野に入れながら、今後のプログラムの運営(そして近い将来の学部の運営)、他の学部との連携等を考えていかなければ…と思っています。さてさて・・・なのです。文科省発を中心とした学外の情報、そして学内の情報も必要だな~。

大津エンパワねっと「地域エンパワねっとⅠ」5期生報告会

■龍谷大学社会学部が4学科をあげて取り組む地域連携型教育プログラム「大津エンパワねっと」の「地域エンパワねっとⅠ」報告会が、1月20日(日)、大津市浜大津にある旧大津公会堂で開催されました。

■今回報告をおこなったエンパワ5期生は、昨年9月から、中央地区の9チーム・瀬田東学区の7チームに分かれ、地域の皆さんのアドバイスやご指導を受けながら、多様なテーマのもと学生の目線からそれぞれの地域課題や隠れた魅力の「発見」に取り組んできました。トップは、報告会が終了したあとに撮った集合写真です。学生でだけでなく、指導やこのカリキュラムの運営にあたっている教員・職員のみなさんも一緒に写っています。社会学部を全体で取り組んでいるという気持ちを、全員でより実感した瞬間です。

■報告会の前半は口頭発表。各チーム3分という短い時間で、自分たちの取り組みの概要について報告をしたあと、ポスターセッションに移りました。このポスターセッションで、学生たちは、地域の皆さんからグループごとの取り組みについて直接ご意見をいただきした。そして、いただいたご意見を大切にしながら、次の「地域エンパワねっとⅡ」において、自分達が「発見」した課題を「解決」するためのプロジェクトを地域に提案し、地域の皆さんと「一緒に」取り組んでいくことになります。すなわち、「解決」「共有」の段階へと進んでいきます。下の小さな写真は(クリックすると拡大します)、ポスターセッションのときの写真です。

■今回の報告会、過去の先輩たちの取り組みによる蓄積があるせいでしょうか、過去の報告会に比べてかなりレベルの高いものになったと思います。地域の多くの皆さまも、そのようにおっしゃっておられました。「地域エンパワねっとⅡ」では、さらに飛躍してほしいと思います。

【追記】■当日は、中央学区、瀬田東学区の地域の皆様だけでなく、大津市役所都市計画部、都市再生課、滋賀県庁生涯学週課、大津の町家を考える会からもご参加いただきました。ありがとうございました。学内からは、学長室広報による取材をしていただきました。また、深草キャンパスにある政策学部の学生2人も参加してくれました。そのうちのお1人Yさんが、報告会終了後、感想を送ってくれました。特に、政策学部と社会学部の学びの違いについて大切な”気づき”があったようです。こういう学部を越えた交流、改めて大切だなと思いました。