東京のラーメン

■大変有名な東京(東渋谷)の名店の支店で、この「東京ラーメン」をいただきました。スープはとっても美味しい。これは、本当に美味しくいただきました。ただし…。麺です。麺が太くて、しかも量が多い…多すぎる。少し残してしまいました。残すことに罪悪感を感じる世代なんです。胃袋も、心も、ちと辛かったかな。でも、つけ麺で有名なお店なんです。その麺についてだけ、困りました…。でも、美味しかったですよ〜。基本、私はこういうシンプルなラーメンが大好きですから。

「エンパワ」いろいろ

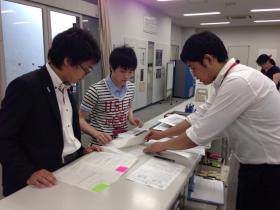

■【1段目】瀬田キャンパス6号館の第2グループワーク室です。中央地区で活動するチームが全員揃って、まずはそれぞれの活動報告を行いました。金曜日の1・2限は、こうやって学生たちに指導をしています。ホワイトボード前は、主担当の笠井先生です。【2段目】左の写真、かわいらしいですね〜。チーム「めろん」は、先日開催したイベント「歩こう会」の参加者の皆さんに、この手製のアルバムをお渡しする予定になっています。【3段目】■瀬田東学区のチームです。左の写真。チーム「ちぇっく」。「打倒!龍大生の迷惑行為」を合い言葉に、瀬田東学区での龍大生の交通マナー向上などに取り組んでいます。右の写真。こちらも瀬田東学区のチーム「ぱすてる」。中高年男性が地域とつながるきっかけづくりに取り組んでいます。「親父の‼︎おこのみ二ケーション(お好み焼き×飲み×コミュニケーション)」というイベントの企画会議中です。【4段目】■左の写真。「大津エンパワねっとオフィス」の職員のお2人。細かな事務作業で学生たちの活動を支えてくださっています。ありがとう!!右の写真。こちらは、社会学部教務課の職員さん。イベント開催にあわせて市役所に提出する書類の作成の相談に乗ってくださっています。【5段目】■左の写真。エンパワ5期生のチーム「ぱずる」が笠井先生を訪ねてやってきました。来月、深草キャンパスで開催される地域連携関連のイベントで、笠井先生と一緒にエンパワの活動を紹介する予定になっています。今日は、その打ち合わせです。右の写真。エンパワ5期生チーム「ぱずる」と、エンパワ6期生のチーム「めろん」「こけし」が懇談中。「めろん」と「こけし」は、先輩である「ぱずる」の課題(マンション住民の皆さんと地域をつなぐ)を引継ぎ、それぞれに独自の活動を展開しています。

16年前の私

■1998年から2004年3月まで、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。今日は、その時に大変お世話になった職員のTさんからfacebookを通して、こんな写真をいただきました。大学の広報誌に掲載された教員紹介の写真です。1998年当時の私です。40歳。 自分でいうのもなんですが、若いですね〜。髪の毛がいっぱいあるよ…。この時、16年後の自分を想像できませんでした。でも、今は、16年後の自分を想像することができるような気がします。

■1998年から2004年3月まで、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。今日は、その時に大変お世話になった職員のTさんからfacebookを通して、こんな写真をいただきました。大学の広報誌に掲載された教員紹介の写真です。1998年当時の私です。40歳。 自分でいうのもなんですが、若いですね〜。髪の毛がいっぱいあるよ…。この時、16年後の自分を想像できませんでした。でも、今は、16年後の自分を想像することができるような気がします。

少年易老學難成

一寸光陰不可輕

未覺池塘春草夢

階前梧葉已秋聲

■意味は、次のような感じです。若者は年をとり易く、学問はなかなか完成しにくい。だから少しの時間でも軽々しくしてはならない。さて、池の堤の若草の上でまどろんだ春の日の夢がまだ覚めないうちに、庭先の青桐の葉には、もう秋の声が聞かれるように、月日は速やかに過ぎ去ってしまうのである。

楽しい宴会

■何度もお知らせしてきたように、ゼミで取組んでいる「北船路米づくり研究会」では、純米吟醸無ろ過生原酒、そして純米吟醸の「北船路」をプロデュースさせていただきました。プロデュースだけでなく、販売促進のために、龍谷大学の教職員の皆さんにもお知らせしてお買い求めいただいています。以前、社会学部でお世話になったTさんにもお買い求めいただいたのですが、Tさんの現在の職場の皆さんと宴会をするので参加しないかとお誘いを受けました。

■何度もお知らせしてきたように、ゼミで取組んでいる「北船路米づくり研究会」では、純米吟醸無ろ過生原酒、そして純米吟醸の「北船路」をプロデュースさせていただきました。プロデュースだけでなく、販売促進のために、龍谷大学の教職員の皆さんにもお知らせしてお買い求めいただいています。以前、社会学部でお世話になったTさんにもお買い求めいただいたのですが、Tさんの現在の職場の皆さんと宴会をするので参加しないかとお誘いを受けました。

■会場は、駅前の居酒屋さん。特別に頼み込んで、お酒を持ち込みさせてもらったようです。机の上には、どんと1升瓶が2本並んでいました。ひとつは、「北船路」。もうひとつは、石川県珠洲市の酒「宗玄」です。1本では足らないだろうからと、ご用意いただいたようです。「北船路」と「宗玄」を利き酒させていただくことにもなりました。2種類とも、特定の方向性に特化せず、バランスの取れた味のように思います。私は、そういう酒が好きです。どちらかといえば、「北船路」のほうは華やかさがあるかな。「宗玄」のほうは、落ち着いた感じ…といったらよいのかな。酒の味を言葉で表現するのは難しいですね。

■ところで、昨日は、10数人の宴会でした。いろんな経歴をお持ちの方たちが集まった部署で、お話しをしていて楽しかったですね〜。盛り上がりました。同じ大学とはいえ、仕事の内容がまったく違います。どちらかといえば、縁の下の力持ち的な部署かと思います。私たち教員は、普段、知る事のないお仕事をされています。勉強になりますね。こういう組織内での異業種交流的な宴会は大切だなと思いました。

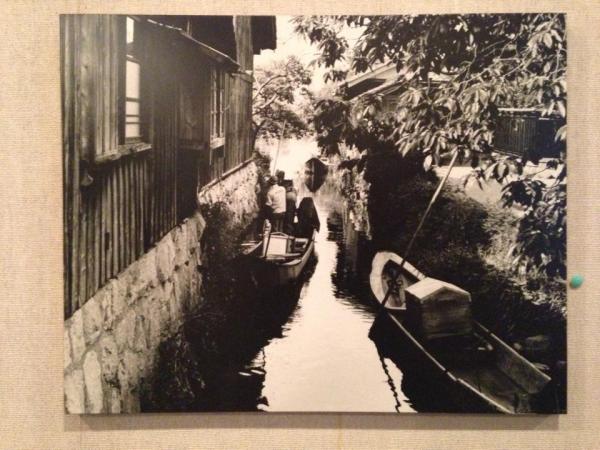

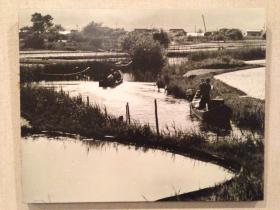

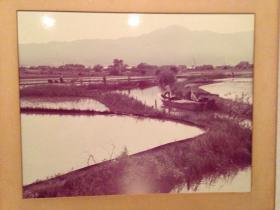

琵琶湖岸の水郷地帯

■16日(月)の晩、滋賀県庁琵琶湖環境部・琵琶湖政策課の職員の皆さん、そして「川づくり・まぢつくりコンサルタント水色舎」の佐々木さんと一緒に、草津市の琵琶湖のそばの集落に行ってきました。ここは、もともといわゆる水郷地帯だったところです。田舟が大切な移動手段でした。現在では、圃場整備事業を行った結果、広々とした水田が広がっていますが、かつての風景は消えてしまいました。

■写真は、この集落のかつての風景を写したものです。「昔は、家の窓から魚がつれた」と地元の方がおっしゃる通りの風景です。下の2枚の写真には、田んぼのあいだにクリーク(水路)と田舟が写っています。先日、訪問した近江八幡の水郷地帯では、田舟は竿で操作しましたが、こちらは櫓でこぐとのことです。その技術がかわれて、近江八幡の水郷めぐりの櫓こぎの仕事をしていた人もおられたのだとか。草津から通勤されていたのです。なるほど〜と思います。

甲賀市の農村で調査

■滋賀県甲賀市にある農村で、調査をしました。午前中は、滋賀県庁農政水産部の農村振興課や農政関連の職員の皆さん、そして甲賀市の集落・小佐治の農家の皆さんと一緒に、田んぼの水路で「生き物調査」を行いました。この調査に参加させていただいたのは、この小佐治が、私が参加している「総合地球環境学研究所」のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の重要なフィールドのひとつであるからです。小佐治の集落では、古琵琶湖層群の丘陵にできた谷筋に、田んぼが順番に並んでいます。そして、田んぼの奥には無数のため池があり、この周りは里山になっています。ここは、関東で言うところの谷津田なのです。

■滋賀県甲賀市にある農村で、調査をしました。午前中は、滋賀県庁農政水産部の農村振興課や農政関連の職員の皆さん、そして甲賀市の集落・小佐治の農家の皆さんと一緒に、田んぼの水路で「生き物調査」を行いました。この調査に参加させていただいたのは、この小佐治が、私が参加している「総合地球環境学研究所」のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の重要なフィールドのひとつであるからです。小佐治の集落では、古琵琶湖層群の丘陵にできた谷筋に、田んぼが順番に並んでいます。そして、田んぼの奥には無数のため池があり、この周りは里山になっています。ここは、関東で言うところの谷津田なのです。

■私たちの研究プロジェクトでは、この地域の生物多様性と村づくりに焦点を合わせて、地域の皆さんと活動を行っていく予定にしています。そして、トランスディシプリナリーな研究プロジェクトも進めていきます。もちろん、ここは複数のサイトのひとつなのですが、かなり面白い展開になりそうです。

【追記】

■こちらの村では、生き物の賑わいを取り戻し、そのことを村の農産物の付加価値としてアピールしたいと考えておられます。滋賀県内でいえば、琵琶湖湖岸地域で生産されている「魚のゆりかご水田米」や、兵庫県の豊岡市の「コウノトリ育むお米」などが有名ですが、その山里版という感じでしょうか。しかし、お話しをうかがっていると、経済的価値を生み出すことも重要ですが、こういった生き物の賑わいを取り戻す活動の中で、実際に生き物が戻ってくること自体が楽しくて仕方がない…という感じでもあるのです。嫌々、渋々、仕方なしに…ではなくて、生物の賑わいを生み出すこと自体が楽しいということ、これはとても重要なことかと思います。ただし、それは生き物がたくさんいたこの地域の「原風景」をよくご存知だから…でもあります。

■もともと、谷筋の周りには、環境の多様性がありました。田んぼ、ため池、雑木林…。かなり人の手が入っていましたし、利用もされていました。ため池では、半分は養魚のようなこともされていました。いわゆる「半栽培」の魚バージョンのような感じでしょうか。ですから、谷筋によって、多い魚の種類も違っていたといいます。

■高度経済成長期、集落の中央を流れる川の河川改修が行われました。洪水は無くなりました。しかし、同時に川は深くなり、魚は谷筋に登れなくなってしまいました。また、農業用ダムから用水が送られてくるようになって、大中小、無数にあったため池が使われなくなりました。使われないため池の世話は誰もしません。堤も崩れてしまい、水が溜まらなくなります。そういうため池は、山に戻ってしまいました。また、雑木林が針葉樹に植え替えられました。現在では森林組合が世話をされているそうですが、なかなか大変なようです。素人目にも、世話ができていない森林があります。簡単にいってしまえば、人の関わりが減少し(アンダーユース)、谷筋の環境の多様度も減少してしまっているのです。そのことが、生物にも影響を与えたと考えられます。

■雑木林の話しをしましたが、最近、この地域ではマキストーブ仲間が増えています。マキストーブの良さや楽しさを知って家に置く人が増えているようです。燃料は、身近な山から採ってくるのだそうです。スローライフを楽しんでおられるのですね。楽しみの一環として、人の手の入らなくなった里山の世話をされているのです。「楽しみ」、大切なキーワードだと思います。

北船路の棚田

■昨日の報告会については、すでにエントリーしましたが、報告会の前に、先月田植や補植をした田んぼの様子を見たいと思い、早めに最寄りの駅「蓬莱」に着いて、駅からテクテクと棚田のてっぺんまで歩くことにしました。

■昨日の報告会については、すでにエントリーしましたが、報告会の前に、先月田植や補植をした田んぼの様子を見たいと思い、早めに最寄りの駅「蓬莱」に着いて、駅からテクテクと棚田のてっぺんまで歩くことにしました。

■トップの写真をご覧ください。注連縄が張ってありますね。神様の世界と現世との結界です。この内側は神様の場所、神聖な場所であるということを示しています。この田んぼは「神饌田」なのです。「神饌」(しんせん)とは、神様に捧げる供物のことです。ですから、ここで収穫された米は神様に捧げられるのです。北船路には「八所神社」があり集落の氏神様になっていますが、こちらの神社に神様に捧げられるものなのでしょう。

■どのような儀礼が行われているのか、その辺りのことはまだ村の方にお聞きしていませんが、いつかそういったこともきちんと勉強させていただきたいなと思っています。ちなみに、昨年のゼミの4年生は、この村の組織のことについて研究しました。年齢階梯的な組織があり、村人は、氏子になってから亡くなるまで、なんらかの役職につくことになっています。このあたりのことは、またいつか、ご紹介できればなと思います。

■この田んぼでは、酒米が栽培されています。「吟吹雪」という品種です。秋に収穫されたのち、精米されて、大津市の酒蔵「平井商店」さんに納品されることになっています。生産は、北船路の農事組合法人「福谷の郷」の皆さんが行っていますが、私たち「北船路米づくり研究会」も、隅の方や、端っこの方、田植機ではできない部分に手で捕植しました。おそらく、稲刈りについても、お手伝いをさせていただく予定です。ぜひとも、今年は、純米大吟醸が生産できるような米に成長してほしいと思います。

■駅から歩いてどれぐらいたったでしょうか。おそらくは、30分程度歩いて、やっと棚田のてっぺんにある、私たちが田植をした田んぼに到着しました。私たちが作業をしている田んぼは棚田の一番てっぺんにありますから、比良山系の冷たい山水が一番最初に入る田んぼということになります。水温は冷たく、稲にとっては厳しい環境になりますが、奇麗な山水をふんだんに吸って成長します。平地の米に比べて、粒は小さいですが、きゅっとしまった味の濃い米に成長します。今年の秋の収穫が楽しみです。

■駅から歩いてどれぐらいたったでしょうか。おそらくは、30分程度歩いて、やっと棚田のてっぺんにある、私たちが田植をした田んぼに到着しました。私たちが作業をしている田んぼは棚田の一番てっぺんにありますから、比良山系の冷たい山水が一番最初に入る田んぼということになります。水温は冷たく、稲にとっては厳しい環境になりますが、奇麗な山水をふんだんに吸って成長します。平地の米に比べて、粒は小さいですが、きゅっとしまった味の濃い米に成長します。今年の秋の収穫が楽しみです。

■昨日は、それなりに強い日差しでしたが、木陰にはいるとひんやりとした心地よいそよ風がふいていました。

父の日

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の報告会が北船路の集落であり、私は出かけていました。報告会の始まる前は、棚田を登り、田んぼの様子をみにいってきました。その最中に妻からLINEで連絡が入りました。娘が父の日のプレゼントを贈ってくれたとの連絡でした。帰宅後、さっそく確認したところ、伏見の酒、純米大吟醸「桃の滴」(松本酒造)でした。嬉しいですね〜。

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の報告会が北船路の集落であり、私は出かけていました。報告会の始まる前は、棚田を登り、田んぼの様子をみにいってきました。その最中に妻からLINEで連絡が入りました。娘が父の日のプレゼントを贈ってくれたとの連絡でした。帰宅後、さっそく確認したところ、伏見の酒、純米大吟醸「桃の滴」(松本酒造)でした。嬉しいですね〜。

■この「桃の滴」の銘柄の由来について知りませんでした。このプレゼントのことをfacebookにアップしたところ、知り合いの人が教えてくれました。松尾芭蕉の句に関係しているというのです。松本酒造の公式サイトにもきちんと説明されていました(まあ、当然ですか…)。

桃の滴」

松本酒造の南東数百mに西岸寺(さいがんじ)(油懸(あぶらかけ)地蔵(じぞう))という古寺があります。江戸時代、俳聖・松尾芭蕉が当時の任口(にんこう)上人を訪ねて、「我(わが)衣(きぬ)に ふしみの桃の 雫せよ」と詠みました。

「伏見桃山」の地名が残るこの地域の名産であった「桃」の「しずく」に上人の徳を例え、その徳に一滴でも肖りたいと詠じた芭蕉の心がふくよかに香る名句です。

句碑も西岸寺に現存しています。

弊社は芭蕉の心をわが心として丹精こめて磨き上げた味と香りの逸品にふさわしい商標とし、命名しました。上質な米から溶け出てきたコクのある上品な美味と麹や酵母が作り出す豊かな味わいの中に果物の味を感じさせるほのかな香りが、呑むたびに桃源郷へと誘う「桃の滴」の特徴です。

■なるほど〜。そうなのか。調べてみました。西岸寺は浄土宗本願寺派の寺院とのことです。親鸞聖人とも関係のあるお寺です。場所は、龍谷大学の深草キャンパスのある京阪「深草」駅の隣、「藤森」駅のすぐ近くにありますね。芭蕉の句碑もあるとのことなので、一度、機会をみつけて訪れてみたいと思います。

北船路米づくり研究会が協力農家に報告!!

■昨日は、「北船路米づくり研究会」の大切な会議、「報告会」が、北船路集落の集会所で開かれました。私たちは、4月と9月を除く毎月第三土曜日に、大津市の丸屋町商店街で「北船路野菜市」を開催しています。この野菜市に野菜を出荷してくださっている協力農家の皆さんに、活動報告をさせていただいたのです。

■報告の内容は、平成25年度の事業報告と収支報告、今年度の事業計画と予算についてです。「北船路米づくり研究会」は利益をあげるために活動しているわけではありません。学生の教育の一環、そして地域連携プロジェクトの一環として行っている活動ですので、学生の交通費等は、この野菜市のなかから捻出できるように頑張っています。まあ、ギリギリのところでなんとか活動しているという状況でしょうか。そのことを、協力農家の皆さんもずいぶん心配してくださっていました。また、節約のためにいろいろ提案やご意見をいただきました。ありがとうございます。

■また、活動報告以外にも、「野菜市」のことについて、いくつかの重要な提案もさせていてただきました。その点についても、ご理解とご協力をいただけることになりました。一番大きな変更は、今月の野菜市から開催曜日が変わるということです。第三土曜日から第四土曜日に移動します。そして、「大津百町市」というイベントの中で開催させていただきます。この「大津百町市」は、中心市街地の活性化を担っておられる「(株)まちづくり大津」が開催されているイベントです。「大津百町市」は、これまで市内の天孫神社の境内で開催されていましたが、私たちが「北船路野菜市」を開催している丸屋町商店街に移動して開催することにされました。そのさい、「(株)まちづくり大津」さんからは、この移動にあわせて「北船路野菜市」も一緒に開催してもらえないかとの要請があったのです。どうぞ、よろしくお願いします。

■写真は、「報告会」のあとの記念写真です。前列左から2人目の協力農家がもっておられる看板は、今回の「大津百町市」での開催にあわせて、指導農家の吹野さんがお持ちの檜の板に、協力農家のお1人の方が書いてくださったものです。 今月末の第4土曜日に登場いたします。

■比良山系の雰囲気も、ずいぶん夏らしくなってきました。