びわ湖の日

■一昨日のお話し。夕方学内での会議がありました。当初の予想を超えてズルズルと時間がのびてしまいました。今日しないといけない議論なのか、議事次第に乗っていないことではないか…などと、イライラしていました。会議は、目標を共有しながら議論しなければなりません。会議終了後、急いで滋賀県庁に駆けつけました。琵琶湖環境部琵琶湖政策課で「つながり再生検討会」の打合わせが予定に入っていたからです。打ち合せは19時からでしたが、学内の会議が長引いたために、20分遅刻してしまいました。関係者の皆さんには申し訳ありませんでした。議論のための議論で時間を奪われると消耗しますね。しかし、県庁の打合せはそうではありませんでした。目標がはっきりしていましたし、前向きにできましたので、生産性のある議論ができました。こういうのは、元気が出てきます。打ち合わせが終わったあと、琵琶湖政策課の課長席の後ろにある柱を見ると、一枚のポスターが張ってありました。「びわ湖の日」のポスターです。課長さんにお聞きすると、これは昨年とのことですが、なんだか嬉しくなりました。琵琶湖の「琵」に、琵琶湖がある。わかります?

■一昨日のお話し。夕方学内での会議がありました。当初の予想を超えてズルズルと時間がのびてしまいました。今日しないといけない議論なのか、議事次第に乗っていないことではないか…などと、イライラしていました。会議は、目標を共有しながら議論しなければなりません。会議終了後、急いで滋賀県庁に駆けつけました。琵琶湖環境部琵琶湖政策課で「つながり再生検討会」の打合わせが予定に入っていたからです。打ち合せは19時からでしたが、学内の会議が長引いたために、20分遅刻してしまいました。関係者の皆さんには申し訳ありませんでした。議論のための議論で時間を奪われると消耗しますね。しかし、県庁の打合せはそうではありませんでした。目標がはっきりしていましたし、前向きにできましたので、生産性のある議論ができました。こういうのは、元気が出てきます。打ち合わせが終わったあと、琵琶湖政策課の課長席の後ろにある柱を見ると、一枚のポスターが張ってありました。「びわ湖の日」のポスターです。課長さんにお聞きすると、これは昨年とのことですが、なんだか嬉しくなりました。琵琶湖の「琵」に、琵琶湖がある。わかります?

■「びわ湖の日」に関して、滋賀県庁のホームページでは、以下のように説明しています。

湖沼などの水中に溶けている窒素やりんなどの栄養塩類が多い状態になることを富栄養化といいます。琵琶湖では富栄養化が進み、1977年(昭和52年)5月に淡水赤潮が大規模に発生し、水道水の異臭味障害、養魚場でのアユ、コイなどの斃死被害などをもたらしました。淡水赤潮の原因の一つが合成洗剤に含まれているりんに起因することがわかり、県民が主体となって、合成洗剤の使用をやめ、粉石けんを使おうという運動(石けん運動)が始まりました。

県民による石けん運動の盛り上がりなどを背景に1980年(昭和55年)7月1日、滋賀県は全国に先駆けて、琵琶湖の富栄養化の原因となる窒素、りんの排出規制等を定めた「滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」(琵琶湖条例)を施行しました。その翌年、琵琶湖条例の施行1周年を記念して、7月1日を「びわ湖の日」と決定しました。こうした動きは、本県の環境政策の歴史に残る出来事であり、環境先進県といわれる所以でもあります。

その後、1996年(平成8年)7月に施行された滋賀県環境基本条例で、県民および事業者の間に広く環境の保全についての理解と認識を深めるとともに、環境の保全に関する活動への参加意欲を高めるため、7月1日を「びわ湖の日」と定めています。

卒業生

■昨日の午後、研究室で事務仕事をしていました。用事があって、「大津エンパワねっと」のオフィスや社会学部教務課に行こうと研究室を出たところ、3階の踊り場におかれたベンチに女子学生が2人座っていました。ちらりと見たとき、動物的といいますか、反射的に「あれっ!!」と思ったのでした。もう一度、きちんと2人の方を見ると、女子学生の方から「せんせー、私たちのこと覚えています?」と声をかけてくれました。もちろん覚えていました。女子学生のように見えましたが、2010年の春に卒業した私のゼミの学生でした。つまり、OGです!! OGの2人は、連れ立って母校を訪ね、私のところにもやってきてくれたのです。

■なぜ研究室にやってこなかったのかと聞くと、「仕事でお忙しいだろうからと思いまして…。この廊下にあるベンチに座っていたら、きっとせんせーが通りかかるに違いないと思って」とのことでした。「そんな〜、水臭いな〜、ノックして研究室に入ってきてよ」と言いましたが、いかにもこの2人らしいなあとも思いました。学生時代は、独特の雰囲気と世界をもった2人でした。いっけん大人しく物静かですし、ゼミのなかでは地味な方でしたが、自分の関心のあることについて語り始めると、とても熱く夢中になって語ってくれるのでした。

■2人とも、仕事は順調なようです。やりがいをもって取り組んでいるようです。1人はご結婚されています。もう1人も、もうじき結婚されるとのことでした。いいですね〜!「晩婚化」とよくいわれますが、この2人のいた学年は、結婚した人が多いように思います(ちなみに地方公務員の人数も多い。17人中、4人が地方公務員です)。それはともかく、会話をしてすぐにわかったことは、2人ともずいぶん大人になったな〜ということでした。社会に出て成長しているのですね〜。大学にいるときはどうだったんだろう…成長できたのかな…と少し不安にもなりますが、この2人、私の指導のもとで、しっかり卒業論文に取り組みました。相当、卒論に力を注いだと思います。この2人のように卒業後も遊びに来てくれる人たちは、大概、卒業論文に力を注ぎ、本気で頑張った人たちです。

【追記】■年ですので、卒業生の名前をど忘れしてしまうことも多いのですが、ご本人の顔を見たら、どんな卒業論文を書いたかは言えると思います。この点については記憶していますから。

魚の賑わい

■土曜日は野洲市で開催された「魚のゆりかご水田プロジェクト」を見学、日曜日は岐阜県の中津川市で「地域づくり型生涯学習の交流会」、そして昨日は、学生指導と授業の合間をぬって、草津市の湖岸に位置する内湖のある集落にでかけました。県庁琵琶湖環境部環境政策課の「つながり再生モデル検討会」の現場での打合せです。この日は、魚の賑わいを取り戻すために、琵琶湖と内湖をつなぐ水路にある水門に魚道をつくる相談をしました。参加したのは、集落の自治会関係者の皆さん、琵琶湖政策室と土木部の職員さん、そして委員会のメンバーで魚道の専門家である浜野龍夫さん(徳島大学)と委員長の私でした。

■いろんな立場からの意見をお互いに聞きあい、調整しなあいがら、そこから課題解決の可能性を見出していくことって、とても重要なことだと思います。今回は、内湖のことになりますが、内湖だけでなく、内湖の接合している小河川や集落内の水路にまで視野を広げていくことも必要でしょう。そして、内発的に解決策が「醸される」ようになることが重要かなと思います。「醸す」とは、麹に水を加えて発酵させて酒や醤油などを醸造することをいいますが、議論というかコミュニケーションを行うばあいでも、お互いの主張に耳を傾け学びあい、知恵を出していくと、相互作用のなかで発酵してくるってことがあるんですよね。そして、そういう「場」を、意図的につくっていくことも大切なんじゃないかと思うんですよね〜。

■少し固い言い方をすれば、地域環境に対する「状況の定義の多様性」を保持することが、時間はかかりますが、結果として地域環境の「レジリエンス」を強めていくことにつながると思うのです。何らかの権力作用の磁場のなかで、特定の「状況の定義」に収斂していくことは、その逆、すなわち「レジリエンス」を弱めていくことになると思うのです。

■ところで、この写真をご覧になってどうお思いになったでしょう。じつは、内湖に入る入り口のあたりには、たくさんの在来魚が泳いでいました。地元の人のお話しでは、ハスではないかとのことでした。肉眼では泳いでいるのが確認できたのですが、写真では無理でした。

きしめん

■ひとつ前のエントリーにも書きましたが、22日(日)、岐阜県の中津川市に出張しました。自宅から京都までは近鉄、京都から名古屋までは新幹線、名古屋から中津川までは特急…というルートです。名古屋で在来線の特急に乗り換えるのときに、あらかじめ計画した通りに、プラットホームにある「立ち食いきしめん屋」さんに入りました。関東は「立ち食い蕎麦」、関西は「立ち食い饂飩」といいますが、やはり「立ち食いきしめん」と余分でしょうか…。

■私自身は、シンプルなきしめんが好きなのですが、この日は、卵を入れてみました。このきしめんのことをfacebookにアップしたところ、新幹線のプラットホームではなくて、在来線のプラットホームにある「立ち食いきしめん」にするべきだとの指摘をいただきました。なんでも、在来線の方は、天ぷらの類いが揚げたてなのだそうです。まあ、今回は、卵だけなので、お許しいただきましょう。

■関西のうどんのお出汁は、旨味がグーンと舌から喉に伝わっていきますが、きしめんのばあいは、それほどではもありません。言い方をかえれば、さっぱりしているというか…。だからでしょうか、鰹節も一緒に??…などと考えながらいただきました。

中津川市「地域づくり型生涯学習モデル事業」

■中津川市で地域づくりのお手伝いをしています。中津川市の「地域づくり型生涯学習実践講座」のお手伝いです。一応、講師ということになっていますが、何か一方的に講義をするような講師はしたくはありません。いろいろ皆さんとおしゃべりしして、情報交換をすること自体を大切にしたいとの思いで参加しています。簡単にいえば、地元の皆さんの「つながり」づくりの「場」にしたいということです。かなり自由にさせていただいています。

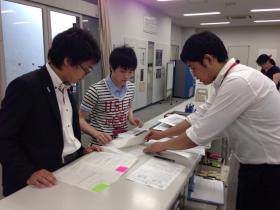

■一番トップの写真は、中津川市の付知です。写真は交流会を開催しているところを撮っていただいたものです。付知で活動されている若手商店主のグループ「付知GINZA会」の方が撮ってくださいました。ありがとうございます。こんな会議のような感じにしてしまうと堅苦しくなるので…と申し上げてはいるのですが、まあ仕方がありませんか。次回からは、もっとお互いが近くにすわって、さらに気楽におしゃべりできるようにいたしましょう。

■今回の交流会は2回目です。前回の交流会では、「近くで活動をしていても、お互いに何をしているのかよくわかっていないね…」という状況を認識していただきました。その後、「付知GINZA会」では、4月20日に「付知GINZAマルシェ」を開催されました。クラフト作家が多数出店されました。同時に、100円商店街やフリーマーケットも同時に開催されました。おもしろいことに、ここには地域の読み聞かせのボランティア団体も参加されました。買い物だけでなく、休憩もかねてお子さんと読み聞かせの会に参加されたり、ご自身が買い物をされているあいだに、お子さんたちは読み聞かせの会に参加する…なんてことがあったようです。素敵ですね〜。

■今回の交流会では、こんな話しも出ました。家で自家消費用につくっている野菜、これを「付知GINZAマルシェ」にもっていきたいけれど、忙しくて車に積んでもっていけない。漬け物だって、売ってみたいのだが…。こんな話しです。であれば、そういう野菜や漬け物を軽トラックで回収して、別の人が手間賃をとって代わりにお店をやってあげれば…というふうに展開していきました。すると、こんどは、漬け物があるんだったらビアガーデンを連携してやらないか…というふうな話しにもつながり、ちょっとしたアイデアで面白い「つながり」が生まれそうな話しに展開していきました。

■こういうのって、面白いですね〜。こういう気楽に、自由に、つながっていける「場所」が、日常的に地域のなかにあることが大切なんだと思うのです。行政には公民館などの場所だけ提供してもらえればよいのです。公民館が予約でいっぱいならば、どこかの自治会の集会所でもよい。飲み物とお菓子などを各自が持参して、自由に気楽におしゃべりをする…。すぐに、つながる必要もありません。何かの相談でもいいです。あるいは、自分はこんな夢をもっているんだ…なんてことを話すのもありだと思います。というわけで、来月開催される「付知GINZAマルシェ」には、仕事ではなく、一個人として遊びにいってみようと思っています。

■写真の2・3枚目をご覧ください。こちらは、中津川市の中津川で開催された「地域づくり型生涯学習交流会」です。こちらは、おもに子どもに関わる活動をされている方たちがお集りになりました。こちらの方は、いつもお世話になっている社会教育指導員のAさんに、きちんとプログラムを企画していただき、グループワークが中心になりました。とても楽しい雰囲気のグループワークになりました。個々の地域にある活動のネットワークを、お互いにつないでいったら、どんな効果が生まれてくるのか…そのことを実感していただけたように思います。テーブルごとにワークも兼ねた自己紹介をして、打ち解け合ったあと、それぞれが自分のやっている活動をお互いに紹介しあいました。すると、自分では思いもしないようにアイデアが同じテーブルの人から出てきたり、情報が提供してもらえたりするのです。今回のこの交流会も、「つながり」づくりの「場」になったのではないかと思います。創発的にアイデアが生まれ、人びとが「つながっていく」(つなげる…のではなくて、つながる)「場所」の大切さです。

野洲市のゆりかご水田

■「魚のゆりかご水田プロジェクト」ってご存知ですか?ご存知ないばあいは、まずは以下の、滋賀県庁農林水産部・農村振興課の「魚のゆりかご水田プロジェクト~湖魚が産卵・成育できる水田環境を取り戻そう!~」というページをお読みいただければと思いますが、概要だけ、以下に引用しておきます。

こんな光景が今、復活しようとしています。

農家、地域、そして何より生きものにとって大切な「魚のゆりかご水田」。

人や生きものが安心して暮らせる田んぼの環境を取り戻すプロジェクトです。

戦後の農地整備は生産性に重点を絞った整備方針を推し進めたため、田んぼから魚や水生昆虫といった生物が閉め出されてしまいました。 そのため、メダカのように身近な生きものであった種ですら希少種となり、地域特産物であったニゴロブナなどが減少してしまいました。

そこで近年、環境配慮型の農地づくりが注目され、これまで注目されてこなかった環境・生きもの・景観といったものを取り戻そうという動きが広まっています。

「魚のゆりかご水田」とは、田んぼや排水路を魚が行き来できるようにし、かつての命溢れる田園環境を再生し、生きものと人が共生できる農業・農村の創造を目指しています。

■滋賀県には日本一大きな湖である琵琶湖があります。琵琶湖は約400万年前に現在の三重県伊賀上野市あたりに誕生し、その後大地の運動とともに、約40万年前に現在の位置に移動してきました。当時の様子を想像してください。まだ、人間は住んでいません。梅雨時に雨がふり琵琶湖の水位が上昇すると、陸地であったところも水没してしまっていたはずです。現在、琵琶湖では、瀬田川にある瀬田川洗堰(せたがわあらいぜき)や、琵琶湖に流入する河川の水量を人工的に調整されていますので、水没するということはありません。かつては、「陸の世界」と「水の世界」のあいだに、両者の「グラデーションのような世界」が存在していたのです。たとえば、琵琶湖の周囲にある水田です。かつては魚が水田の水路を遡上し、水田のなかに産卵していました(魚にとって、人間が住み始める前の草原の湿地と水田に違いはありませんから・・・)。特に、大雨が降ったあと、かつては魚が水田のなかを背びれをたてて泳いでいたという話しを、あちこちで聞くことができます。ところが、上記の「魚のゆりかご水田プロジェクト」の概要にあるように、水田を土木工事(圃場整備、土地改良等)によって整備してからは、魚が水田に遡上できなくなりました。というのも、水田の水がぬけやすいよう(転作しやすいように)に排水路を深くしたため、水田の水面と排水路の水面のおあいだに大きな落差が生まれてしまったらかです。

■「魚のゆりかご水田プロジェクト」では、水面と水田のあいだを「魚道」でつなぎ、魚が水田に遡上できるようにします。魚が復活することで、以下のような良い点があげられています。滋賀県の近江商人で有名な「三方によし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)をもじって「五方によし」といっています。(1)生き物によし、(2)地域によし、(3)子どもによし、(4)琵琶湖によし、(5)農家によし・・・です。以下は、その「五方によし」を解説した図です。「魚のゆりかご水田プロジェクト」のページの中から引用させていただきました。

■ということで、ここからが本題。21日(土)、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」の関係で、プロジェクトリーダーの奥田昇さん(京都大学生態学研究センター)と一緒に、滋賀県野洲市須原と安治(あわじ)の2集落で実施された生き物観察会を見学させていただきました。須原は、全国的にも有名なので、ネットで検索していただければ様々な情報を知ることができます。地域外、県外からもたくさんの方たちが参加されています。また、マスコミの取材も行われていました。ということで、このエントリーではお隣の集落である安治の生き物観察会の様子をご紹介したいと思います。

■安治(あわじ)の生き物観察会は、須原とは違って、村人による村人のための観察会のように感じました。観察会のお手伝いをしているのは、「ぼてじゃこの会」の専門家の皆さんですが、あとはすべて村人ばかりです。この地域でもお子さんの数が減っているそうですが、それでも、保育園の園児さんや小学生の皆さん、そして保護者の皆さん、さらにはおじいちゃん・おばあちゃんたちが多数参加されていました。農家の方にうかがいましたが、上記の「五方によし」のうち、最後の「農家によし」を強く意識されていました。付加価値のついた米として農協に買ってもらえるという経済的理由が、「魚のゆりかご水田プロジェクト」に取り組む大きな動機だとのことです。しかし、それと同時に、「地域によし」や「子どもによし」という副次的な効果があることも認めておられました。「昔は結婚するにしても、近くの人が嫁に来ていたが、最近は遠方から嫁いでくる。自分がどういう地域に暮らしているのかも、よく知らない。そういう意味で、子供会のお母さんたちに参加してもらうことは意味がある」ということもおっしゃっていました。このあたり、プロジェクトを始める農村の側の論理は微妙に複雑です。「五方によし」だけで整理できないものがあります。そのあたりのことも、きちんとお話しをうかがわせていただかねばと思っています。

■この日の安治の生き物観察会で印象深かったのは、おばあちゃんと呼ばれる高齢の女性の方たちが多数参加されていたことです。おばあちゃんが、タモ網をもって一生懸命魚を採っておられました。孫のために・・・というよりも、ご自身の好奇心や関心にもとづいて熱心に採っておられるのです。生き物観察会のあとは、「ぼてじゃこの会」の皆さんの撤収作業をお手伝いさせていただきました。また、こちらの活動に参加させていただければと思っています。

東京のラーメン

■大変有名な東京(東渋谷)の名店の支店で、この「東京ラーメン」をいただきました。スープはとっても美味しい。これは、本当に美味しくいただきました。ただし…。麺です。麺が太くて、しかも量が多い…多すぎる。少し残してしまいました。残すことに罪悪感を感じる世代なんです。胃袋も、心も、ちと辛かったかな。でも、つけ麺で有名なお店なんです。その麺についてだけ、困りました…。でも、美味しかったですよ〜。基本、私はこういうシンプルなラーメンが大好きですから。

「エンパワ」いろいろ

■【1段目】瀬田キャンパス6号館の第2グループワーク室です。中央地区で活動するチームが全員揃って、まずはそれぞれの活動報告を行いました。金曜日の1・2限は、こうやって学生たちに指導をしています。ホワイトボード前は、主担当の笠井先生です。【2段目】左の写真、かわいらしいですね〜。チーム「めろん」は、先日開催したイベント「歩こう会」の参加者の皆さんに、この手製のアルバムをお渡しする予定になっています。【3段目】■瀬田東学区のチームです。左の写真。チーム「ちぇっく」。「打倒!龍大生の迷惑行為」を合い言葉に、瀬田東学区での龍大生の交通マナー向上などに取り組んでいます。右の写真。こちらも瀬田東学区のチーム「ぱすてる」。中高年男性が地域とつながるきっかけづくりに取り組んでいます。「親父の‼︎おこのみ二ケーション(お好み焼き×飲み×コミュニケーション)」というイベントの企画会議中です。【4段目】■左の写真。「大津エンパワねっとオフィス」の職員のお2人。細かな事務作業で学生たちの活動を支えてくださっています。ありがとう!!右の写真。こちらは、社会学部教務課の職員さん。イベント開催にあわせて市役所に提出する書類の作成の相談に乗ってくださっています。【5段目】■左の写真。エンパワ5期生のチーム「ぱずる」が笠井先生を訪ねてやってきました。来月、深草キャンパスで開催される地域連携関連のイベントで、笠井先生と一緒にエンパワの活動を紹介する予定になっています。今日は、その打ち合わせです。右の写真。エンパワ5期生チーム「ぱずる」と、エンパワ6期生のチーム「めろん」「こけし」が懇談中。「めろん」と「こけし」は、先輩である「ぱずる」の課題(マンション住民の皆さんと地域をつなぐ)を引継ぎ、それぞれに独自の活動を展開しています。

16年前の私

■1998年から2004年3月まで、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。今日は、その時に大変お世話になった職員のTさんからfacebookを通して、こんな写真をいただきました。大学の広報誌に掲載された教員紹介の写真です。1998年当時の私です。40歳。 自分でいうのもなんですが、若いですね〜。髪の毛がいっぱいあるよ…。この時、16年後の自分を想像できませんでした。でも、今は、16年後の自分を想像することができるような気がします。

■1998年から2004年3月まで、岩手県立大学総合政策学部に勤務していました。今日は、その時に大変お世話になった職員のTさんからfacebookを通して、こんな写真をいただきました。大学の広報誌に掲載された教員紹介の写真です。1998年当時の私です。40歳。 自分でいうのもなんですが、若いですね〜。髪の毛がいっぱいあるよ…。この時、16年後の自分を想像できませんでした。でも、今は、16年後の自分を想像することができるような気がします。

少年易老學難成

一寸光陰不可輕

未覺池塘春草夢

階前梧葉已秋聲

■意味は、次のような感じです。若者は年をとり易く、学問はなかなか完成しにくい。だから少しの時間でも軽々しくしてはならない。さて、池の堤の若草の上でまどろんだ春の日の夢がまだ覚めないうちに、庭先の青桐の葉には、もう秋の声が聞かれるように、月日は速やかに過ぎ去ってしまうのである。