第3回「かかし祭」開催します!!

■ 第3回「かかし祭」(8月31日)の企画書、できあがりました。学生たちが、村の役職者の皆さんと相談をし、先輩たちが残した記録やデータをも活用し企画書を仕上げました。この企画書の最初のご挨拶の部分、少しご紹介させていただこうと思います。今回は、虫送り行事の復活や子供神輿などが実施されます。虫送りの行事は、通常、初夏に行われていたようです。農薬の普及とともに、このような行事は行われなくなりました。今回は、村の文化の復活といいますか、村の子どもさんたち、それから街からやってきた保育園の園児さんたちに、知っていただくために実施されます。

■ 第3回「かかし祭」(8月31日)の企画書、できあがりました。学生たちが、村の役職者の皆さんと相談をし、先輩たちが残した記録やデータをも活用し企画書を仕上げました。この企画書の最初のご挨拶の部分、少しご紹介させていただこうと思います。今回は、虫送り行事の復活や子供神輿などが実施されます。虫送りの行事は、通常、初夏に行われていたようです。農薬の普及とともに、このような行事は行われなくなりました。今回は、村の文化の復活といいますか、村の子どもさんたち、それから街からやってきた保育園の園児さんたちに、知っていただくために実施されます。

——————————-

「生産者と消費者をつなぐ」

私たち「龍谷大学 北船路米づくり研究会」では、雄大な琵琶湖の風景を眺めることのできる北船路の棚田で、2012年より、「かかし祭」を開催してまいりました。この「かかし祭」の開催目的は、研究会が丸屋町商店街で開催している「北船路野菜市」で、農産物をお買い求めいただいている消費者の皆様に、北船路の生産現場を訪問していただき、農家の皆さんと交流していただくことにあります。「かかし祭」は、研究会の活動目的でもある「生産者と消費者の顔の見える関係づくり」を実現するための、大切な「場」でもあるのです。

第1回の「かかし祭」には、大津市丸屋町で万治元年(1658年)に操業された老舗の酒蔵、「平井商店」様にもご参加いただきました。そのことがきっかけとなり、地元の農事組合法人「北船路福谷の郷」様との間につながりが生まれ、今年の2月には、純米吟醸酒「北船路」が誕生いたしました。「農」・「商」・「学」連携のなかで、新しい銘柄の日本酒をプロデュースさせていただいたことは、私たち研究会にとりましても、大変貴重な経験となりました。このように、「かかし祭」の開催とともに、研究会の活動も実り多いものとなってまいりました。関係者の皆様には、心より感謝いたします。

さて、今年の第3回「かかし祭」では、「北船路中山間地域管理組合」様、そして北船路の「子供会」様のご協力も得ながら、風光明美な棚田から眼下に望む琵琶湖の雄大な風景と、その風景を背景に立った手作りのかかしをご覧いただき、ご参加いただいた皆様に交流していただけければと思っております。さらに今回は、北船路に転居されてきた新地にお住まいの皆様もご招待しようと考えております。そのことが、村の方々との新たなつながりをつくるきっかけや、関係の強化につながればと期待しております。

私たち、「龍谷大学 北船路米づくり研究会」では、今後も、「かかし祭」「北船路野菜市」の開催や「日本酒」のプロデュース等を通じて、地域社会に関する勉強や体験をさせていただくとともに、地元・大津市の活性化に少しでも資する活動の展開を目指してまいります。

——————————

■冒頭の写真は、第1回「かかし祭」のときのものです。

シークヮーサー

■シークヮーサーは、琉球諸島や台湾の柑橘類です。調べてみると、「シー」は酸っぱいという意味、「クヮーサー」は食べさせるという意味なのだそうですね。そのシークヮーサーが、いつもの店、大津駅前の居酒屋「利やん」に送られてきました。この店でかつて働いていた方が、現在は、沖縄県の石垣島にお住んでおられるのですが、こうやって毎年シークヮーサーを送ってくださるのです。ということで、私もお相伴させていただきました。

■シークヮーサーは、琉球諸島や台湾の柑橘類です。調べてみると、「シー」は酸っぱいという意味、「クヮーサー」は食べさせるという意味なのだそうですね。そのシークヮーサーが、いつもの店、大津駅前の居酒屋「利やん」に送られてきました。この店でかつて働いていた方が、現在は、沖縄県の石垣島にお住んでおられるのですが、こうやって毎年シークヮーサーを送ってくださるのです。ということで、私もお相伴させていただきました。

■今回驚いたのは、シークヮーサーの絞り方でした。まず、シークヮーサーのお尻に爪楊枝を刺します。そして、オンザロックの焼酎のグラスの上で、親指と人差し指で挟み思いきりシークワーサーを絞るのです。かなり力がいります。シークヮーサーには種が多いので、他の柑橘類のようにカットせずに、こうやって果汁を絞るのだそうです。すると、爪楊枝であいた小さな穴からシークヮーサーの果汁が爪楊枝を伝わってグラスに入るのです。

■今回の焼酎は芋焼酎でした。シークヮーサーが入ると、芋の風味が消えてしまいます。私は芋焼酎が好きなものですから、なんだか、ちょっともったいない…という気もします。おそらくは、通常は、泡盛でこういうふうにして飲まれているのかなと思います。現在のように洗練された味になった芋焼酎ではなく、昔ながらの香りの焼酎のばあいは、そのような香りをマイルドにして美味しくいただけるのではないかと思います。

■ところで、今日の話しになりますが、焼酎とゴーヤの組み合わせを知りました。そうです、ゴーヤチャンプルのあのゴーヤです。ゴーヤを擂り下ろして韓国の焼酎である眞露で割って飲むのだそうです。オンザロックです。そのさい、レモンを入れるのがコツなのだそうです。これもなんだか体によさそうですね。やってみる価値がありそうです。

限界都市化に抗する持続可能な地方都市の「かたち」と地域政策実装化に関する研究

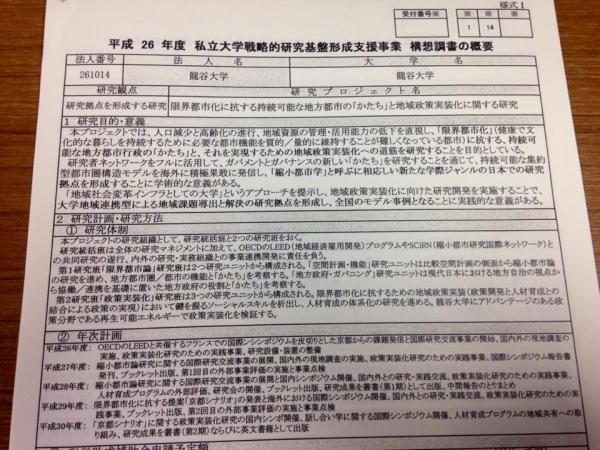

■昨日の午前中は、前期に担当した「社会学入門演習」の1年生たちと個別面談をしました。午後は試験補助監督。その合間に、9月に韓国で開催される国際会議の原稿作成に励み、夕方は学内便の車で深草キャンパスに移動しました。深草キャンパスで、政策学部が中心になって進めている「LORC(地域公共人材・政策開発リサーチセンター)」の研究会議が開かれたからです。「LORC」は、「地域公共政策」研究、並びに「地域公共人材」研究を担う龍谷大学の研究センターです。その「LORC」による「限界都市化に抗する持続可能な地方都市の『かたち』と地域政策実装化に関する研究」が、文部科学省の平成26年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択されました(採択結果一覧)。すでに、2003年度から2007年度までのフェーズ1、2008年度から2010年度までのフェーズ2、2011年度から2013年度までのフェーズ3を経ていますので、今回はフェーズ4ということになります(フェーズ3では、「人口減少時代における持続可能な地域づくりのための制度的インフラと地域公共人材育成の実践的研究」に取り組んできました)。写真は、「構想調書」です。研究体制は、第1研究班「限界都市論」研究班と、第2研究班「政策実装化」研究班の2つから構成されています。私は、第一研究班「限界都市研究班」に所属しています。政策学部の教員の皆さんが中心になりますが、法学部や国際文化学部からも参加しておられます。社会学部からは私だけです。分担の研究課題は、これまでの研究経過や専攻分野から「地域資源の管理の研究」となっています。

■ところで、フェーズ4の「限界都市化に抗する持続可能な地方都市の『かたち』と地域政策実装化に関する研究」は、以下のような研究になります。詳しくは、新しいフェーズ4の公式サイトで公表されることになると思いますが、とりあえず、この支援事業の構想調書から引用してみます。

本プロジェクトでは、人口減少と高齢化の進行、地域資源の管理・活用能力の低下を直視し、「限界都市化」(健康で文化的な暮らしを持続するための必要な都市機能を質的/量的に維持することが難しくなっている都市)に抗する、持続可能な地方都市行政の「かたち」と、それを実現するための地域政策実装化への道筋を研究することを目的としている。

研究者ネットワークをフルに活用して、ガバメントとガバナンスの新しい「かたち」を研究することを通じて、持続可能な集約型都市圏構造モデルを海外に積極果敢に発信し、「縮小都市学」と呼ぶに相応しい新たな学際ジャンルの日本での研究拠点を形成することに学術的な意義がある。

■私は、これまでの「LORC」の研究に関わったことはありません。今回が初めてです。正直にいえば、これまでの活動のプロセスについてもよくわかっていません。さてさて、どんな感じに会議は展開するのだろうなと、少し心配していました。政策学部が中心なので、当然のことながら行政学とか政治学、そして都市計画を専門とする人たちが中心となります。私自身、30代の頃から、分野を超えた研究プロジェクトに幾度も関わってきました。自分の経験からもいえるのですが、工夫を凝らさなければ、異なるディシプリン間での議論や連携はなかなか難しいのです。しかし、皆さんの話しに耳を傾けるうちに、ぼやっと自分のこの「LORC」内での立ち位置のようなものが見えてきました。

■これまで時折このブログでもエントリーしていますが、コアメンバーとして参加している総合地球環境学研究所の奥田プロジェクトの研究と連動させることで、いろいろ展開していけそうな感触を得ることができました。なぜなら、今期のLORCが重視している地域が、「京都府北部都市圏」と「滋賀県湖南都市圏」だからです。少し説明します。フェーズ4では、前者の「京都府北部都市圏」が一極中心型の集約型都市圏構造の事例として、後者の「滋賀県湖南都市圏が多極分散型の集約型都市圏構造の事例として取り上げ、比較研究を進めることになっています。奥田プロジェクトでは、野洲川をメインのフィールドとして取り上げています。野洲川は湖南都市圏の中心となる河川です。エリア的にはドンピシャリと重なりました。野洲川は、複数の自治体を流れて琵琶湖に流入します。多極分散型の集約都市圏構造、そしてそこでの「自治体とガバナンスのあり方」というフェーズ4の課題と、人口減少と高齢化の進行のなかでどうやって野洲川流域を末端のコミュニティレベルから管理していくのかという課題とは、どこかで結びつくはずです(重層化されたガバナンスのあり方→「階層化された流域管理」)。会議に参加された皆さんに、研究の方向性に関して自分なりのイメージを語ったところ、ご納得いただけたようすでした(まだ、よくわかりませんが…)。良い感触を得られました。

■昨日は、学外から同志社大学政策学部の新川先生が参加されていました。新川達郎先生には初めてお会いしました。岩手県立大学総合政策学部に勤務しているときから、間接的に、いろいろお名前をお聞きしていましたが、お会いしたのは今回が初めてです。研究会議のあとは、大学の横にある「新華」で懇親会が開かれました。その場で、「大津エンパワねっと」の話しも飛び出してきました。あくまで私の個人的な考えですが…こんな話しをしました。「大津エンパワねっと」が文部科学省の「現代GP」に採択されたときから、こういった地域連携型教育プログラムと連動させて、同時に地域社会やコミュニティに関する共同研究も進めなくてはいけないと主張しました。しかし、そのような意見はまともに相手にされることはありませんでした。私の主張の仕方が悪かったのかもしれませんが、空振りでした…。時代状況を読み、社会学部ならではの学際的な研究、特に、地域コミュニティに関する研究を進めてくるべきだったのに…。そう思うと残念でなりません(もはや、過去形で語るしかないのですが…)。政策学部は、教育と研究をすごく上手に連動させながら組織運営をしている…ようにみえます。いつも、そのような政策学部の動きを横目でみてきましたが、「LORC」での研究を進めながら、今後も政策学部の組織運営に関しても、いろいろ学ばせていただこうと思います。

大津の街中で

■今週の水曜日の出来事です。午前中、1限に担当している「地域社会論」の講義がありました。そのあと、すぐに大津の街中にある町家キャンパス「龍龍」に移動し、総合地球環境学研究所のプロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会─生態システムの健全性」に関して、今日は東京からゲストをお招きして 、プロジェクトリーダーの奥田さん(京大生態研の)と一緒に研究会議を持ちました。今後の宍道湖の共同研究に関しての議論です。私たちの研究プロジェクトの柱となるフィールドは、琵琶湖に流入する野洲川とフィリピンのラグナ湖ですが、これらの流域と比較するために、国内において複数の湖沼の研究や実践と連携していくことにしています。今回、宍道湖における共同研究については、無理をせず、サイエンスの技術的なところでのみ協力していくことになりました。プロジェクトは、少しずつ前進しています。

■町家キャンパス「龍龍」でのプロジェクト研究会議の後、引き続き龍龍で「大津エンパワねっと」の会議を開催しました。学生たちがお世話になっている地域の皆さんと月1回の「大津エンパワねっとを進める会」です。会議のあとは、「進める会」のAさん(大津の町家を考える会)のお誘いを受け、2人で一緒に大津駅前の居酒屋「利やん」に立ち寄ることにしました。店にはいってしばらくすると、市内の企業にお勤めのご常連が来店されました。そして、わざわざ部下を呼び出してくださったのです。社会学部卒のNaさん。「大津エンパワねっと」1期生です。現在は6期生が活躍していますから、ちょっと大げさかもしれませんが、現役の後輩たちからすれば、大先輩ということになるのかもしれません。私は、Naさんが1年生のときに「社会学入門演習」でも指導していました。そのことを、Naさんから聞いてやっと思い出したのでした(その時は、奈良の伝統的建造物群保存地区を訪問した)。現在のエンパワ生をご指導いただいているAさんも話しに加わり、1期生当時のエンパワの活動のことで盛り上がりました。卒業生との出会いは楽しいですね。ぜひ、現役生の報告会に遊びに来ていただきたいと思います。

■Naさん以外にも、久しぶりに「利やん」でお会いした方がおられました。滋賀県庁で水産の職員をしているNiさん。私よりも4つほど若い。水産課の同僚の皆さんと「利やん」に来られていました。Niさんとは、琵琶湖博物館開設準備室で同僚として一緒に働いていたのです。再会を大いに喜んでくれた。昭和の香り満載、おじさんのたまり場、大津駅前の素敵な居酒屋「利やん」ですが、恐るべし「利やん」でもあります。

今年3回目の甲子園

■火曜日、妻と一緒に甲子園でプロ野球観戦をしてきました。阪神-ヤクルト戦。今年3回目の甲子園です。しかしその日は夕方まで会議が入っていました。午後から大学本部のある深草キャンバスで、大学院運営委員会と全学研究運営会議が開催され、終ったのは17:50。試合は18:00から始まりますから、到底、1回の表から観戦することはできません。

■火曜日、妻と一緒に甲子園でプロ野球観戦をしてきました。阪神-ヤクルト戦。今年3回目の甲子園です。しかしその日は夕方まで会議が入っていました。午後から大学本部のある深草キャンバスで、大学院運営委員会と全学研究運営会議が開催され、終ったのは17:50。試合は18:00から始まりますから、到底、1回の表から観戦することはできません。

■気持ちは焦ります。深草キャンパスからは、タクシーに乗って京都駅まで移動。京都駅では、たまたま停車していた「特急サンダーバード」に飛び乗り大阪まで移動しました。タクシー代金と特急券が余分にかかりますが、少しでも早く行って観戦したかったのです。もうひとつ理由があります。その日は、19時までに到着すれば、ファンサービスとして「ウル虎グリーンジャージ」が無料で配布されるというのです。しかし、現実は非情です。梅田から乗った阪神の急行は19:01に甲子園に到着。ギリギリのところで「ウル虎グリーンジャージ」をもらえるチャンスを失ってしまいました。悲しい…と思っていたら、どうしたことでしょう。「ウル虎グリーンジャージ」が余ってしまったのかもしれませんが、「19時を過ぎていますが配布させていただいております」とのことで、なんと、私も1着いただくことができました。子どもみたいですけど…。

■試合は、5回の裏からの観戦になりました。試合の展開が早く、すでに5回。まあ、仕事ですから仕方ありません。しかも、阪神は凡打の連続です…。「これが、リーグ2位のチームなんか…」という感じで、まったく盛り上がりませんでした。座席は1塁側アルプススタンドでしたが、周りのお客さんは、もうすでに諦めモードに入っているおられました。結局「4対0」で試合は終了となりました。残念…。私が甲子園に観戦に出かけると、負けることが多いような…。しかしまあ、なんといいますか、甲子園で生ビールを呑んで、甲子園の雰囲気を味わう…ことでも気分がリフレッシュするわけで、それはそれで、満足いたしました。

■さて、なんとかもらえた「ウル虎グリーンジャージ」ですが、甲子園では蒸し暑いので今回は着用しませんでした。ファンとしての徹底さが足りませんが。しかし、せっかくだから…ということで、今朝、出勤前に着てみました。私には、ちょっとピッチリしすぎているかな。

寿司

■私は、「介護世代」です。同世代が集まれば、必ずといってよいほど、親の介護の話しになります。私も生活の介護をしている母親がいます。日々の生活に関しては、介護保険を使ってヘルパーさんにに介護していただいていますが、私自身も、母親の家に週に1回通っています。片道2時間15分程度ですので、遠距離介護とまではいきませんね。中距離?!介護ぐらいでしょうか。前回は先週の日曜日でした。妻も一緒に来てくれました。しかも、先週は、息子の方からも連絡があり、息子も一緒に来てくれました。母親は、孫(=息子)といろいろ話しができて満足したようでした。時間をきちんと確保して自分の祖母と話しをしておくことは、息子にとっても大切な経験かなと思っています。

■私は、「介護世代」です。同世代が集まれば、必ずといってよいほど、親の介護の話しになります。私も生活の介護をしている母親がいます。日々の生活に関しては、介護保険を使ってヘルパーさんにに介護していただいていますが、私自身も、母親の家に週に1回通っています。片道2時間15分程度ですので、遠距離介護とまではいきませんね。中距離?!介護ぐらいでしょうか。前回は先週の日曜日でした。妻も一緒に来てくれました。しかも、先週は、息子の方からも連絡があり、息子も一緒に来てくれました。母親は、孫(=息子)といろいろ話しができて満足したようでした。時間をきちんと確保して自分の祖母と話しをしておくことは、息子にとっても大切な経験かなと思っています。

■ところで、母親の世話を済ませ、息子の自宅に行くことになりました。息子は、今年の4月から社会人になりました。職場に近い大阪の街中にあるワンルームマンションで暮らしています。驚きましたが、周りも独身者向けのワンルームマンションばかり。私としては、ちょっと殺伐した風景です。今回は、妻が「ぜひ見学したい」と希望したことで、夫婦で「瞬間」訪問することになりましたが、室内は、私が想像していたよりもずっとちゃんと暮らしている雰囲気でした。ついこの前まで、雅な京都で大学院生をしていたので、この風景は辛くないかと思いましたが、騒音以外は、それほど苦にはなっていないようでした。仕事に慣れるのに必死…ということなんでしょうね。

■その「自宅見学」をさせてもらったあと、夫婦&息子の3人で梅田の寿司屋に行きました。ここは、私が大学院の博士後期課程のときに、妻と時々行った寿司屋です。妻のボーナスが出たときに、いつもおごってもらっていた寿司屋です。人生で初めて「おどり」をいただいたのも、この梅田の寿司屋でした。ひさしぶりに寿司をいただきながら、新社会人の息子の仕事の様子など、いろいろ聞かせてもらいました。ゆったりした時間を過ごすことができました。写真は、平目の握りと富山の日本酒「立山」です。

米研「現役&OB交流会」

■先週の土曜日(7月26日)、第29回「北船路野菜市」が開催されましたが、午後からは、「北船路米づくり研究会」の「現役&OB交流会」が開催されました。開催場所は、指導農家である吹野さんのご自宅のお庭です。琵琶湖の湖畔にある素敵なお宅ですが、その広いお庭でバーベキューを楽しませていただきました。

■当日は、研究会の1期生と3期生も参加してくれました。私が龍谷大学に異動して6年目に、農家の吹野さんと始めた「北船路米づくり研究会」の1期生(2012年春卒業)4名と、それから3期生(2014年春卒業)1名の5名でした。本当は、もっとたくさんの卒業生が参加したかったようですが、仕事の関係や、ご自身の用事との都合がつきませんでした。でも、また、こういう卒業生と現役生の交流会ができればと思います。

■ちなみに、1期生のときは、米や野菜をつくって、とりあえず、吹野さんや私の知っている店で使ってもらう…程度でした。まああえていえば「小学生」のレベル。それに対して、現在の現役生が取組んでいる野菜市にしろ農村-都市の交流イベントである「かかし祭」にしろ、それらは「高校生」のレベルかもしれません。より難易度の高い取組みをしていることになります。しかし、1期生は、とにかくわけもわからず活動を「始めた」ことに大きな意味があるし、「1期生」としての偉大さがあると思うのです。昨日は、来てくれてありがとう!!

■ちなみに、「高校生」レベルの上が「大学生」レベル。継続していくことのなかで、人は入れ違っても(卒業していっても)、集団として活動の質を深めていくことができてこそ、「大学生」のレベルといえるように思います。これは悩みですが、ゼミの自主参加の活動ですので、「継続性の確保」「質の確保」がなかなか大変だということです。「活動資金の確保」も大変です。これが、「大津エンパワねっと」のように大学の正課の授業(実習)として取り組むことができるのならば、実習費があるし…と、思わずにはいられません。

2号館のコシボソヤンマ

■昨日は、午前中が第29回「北船路野菜市」、午後は、指導農家のお宅で「北船路米づくり研究会」の「現役生&卒業生の交流会」だったのですが、その間に、瀬田キャンパスにいったん戻りました。というのも、大学院社会学研究科修士課程の中間発表会が開催されたからです。研究科としての公式の行事ですので、当然のことながら研究科長として出席しないわけにはいきません。院生諸君の発表を聞き、コメントを行い、そのあとのキャンパス内で開催された懇親会にも参加して、その後、「現役生&卒業生の交流会」に合流しました。結果として、大津市の中心地(「北船路野菜市」)、大津市の東の端(瀬田キャンバス)、そして大津市の北西部…かな(北船路集落)と、市内をぐるぐる移動することになりました。

■写真は、そのような話しとはまったく関係ありません。修士課程の中間発表会に参加するときに、瀬田キャンパス2号館でみかけたヤンマです。facebookで、何という名前かなと聞いたところ、滋賀県立琵琶湖博物館の学芸員の友人が、すぐにコメント欄で教えてくれました。「コシボソヤンマ」というのだそうで。よく見ると、たしかに、胴体の腰のあたりがとても細いですよね。

■ネット上の図鑑では、次のように解説されています。

細ヤンマ!他のヤンマと比べ、腹部第3節が異常に細いのでこの名前がつきました。

流水域の黄昏ヤンマで早朝と夕方時に活動します。結構大型のヤンマですが、飛び方はせせこましく、狭い範囲をちょこまかと飛びます。

平地や丘陵地などの木陰の多い流れに生息し、6月下旬から9月末ころまで見られます。

北海道の一部地域から本州・四国・九州・南西諸島北部の一部離島に生息しております。

■ちなみに、学芸員の友人も次のように解説してくれました。「瀬田丘陵から流れる狼川で、ヤゴはよく見られます。でも、成虫は見たことなかったです。成虫は薄暗いところで、朝夕の薄暗い時間帯に活動するので、なかなか出会えないのだと思います。このように明るいところで模様もはっきり見えることは、珍しいのでは?」とのことでした。ひょっとして、貴重な1枚…なのかもしれません。あまりの暑さに、このコシボソヤンマは、薄暗い2号館の廊下の壁に避難していたのかもしれないな…と、何の根拠もなく非科学的なことを考えたのでした。

第29回「北船路野菜市」

■第29回「北船路米づくり研究会」を大津市・丸屋町商店街で開催しました。前回から、大津市中心市街地活性化協議会や(株)まちづくり大津で取組む「大津百町市」のなかで開催させていただいています。

■今回は、彩り豊かな夏野菜が多数出品されました。ピーマン、万願寺唐辛子,カボチャ、キャベツ、サンド豆、インゲン豆、トマト、プチトマト、ナス、キュウリ、ジャガイモ、タマネギ、モロッコ豆、スイカ。スイカですが、比良山系の麓で生産された大変美味しい甘いスイカです。スーパーや小売店のように切って小さくして売ることができません。ということで、「欲しいけど、うちの冷蔵庫には入らないから…」と残念がられる方が多数おられました。このあたり、なかなか難しいです。

■この日は、午後から、指導農家のFさんのお宅で、現役生と卒業生があつくり交流会をするということで、かなりの学生たちが集まってきました。できるだけ多くの学生に参加してもらいたいのですが、研究会の会計で活動に必要な交通費を負担しきれません。このあたりも、なかなか難しいです。

夏休みの誓い!!

■これは、高校・大学受験の通信教育の世界で有名な「Z会」のキャッチコピーなんだそうです。たまたま、facebookである方の記事にあったので、おもわずシェアしてしまいました。コメントには、「始まったと思ったらいつもすぐ終わっていた。小学生から全く変わらない。進歩がないということです」という厳しいご意見もありました。まあ、人生そのものですね〜。とはいえ、進歩していくことが当然なんだ…というのも、ある種のイデオロギーに支配されているかのようでもあります。

■それはともかく、いよいよ夏期休暇に入ります。秋に韓国の国際会議があるもので、その準備をせねばなりません。また、総合地球環境学研究所のプロジェクトも、いよいよ本格的に始まります。学生の指導や学内行政にエネルギーを費やしてきましたが、そろそろモードを切り替えねばなりません。ということで、もうひとつ。

「いつやるの?今でしょ!」

【追記】■写真がないと寂しいので、「自撮」のものを。最近、髪をずいぶん短くしました。てっぺんに残りわずかの髪を活かすためには、こういうふうにしなくては…なのです。